21/01/2015

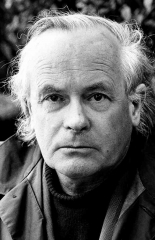

Henri Thomas, La joie de cette vie

L’invisible chemin des longues plages, tout de suite effacé, regagne le temps. Marcher contre le vent, sans penser, tu reviens un peu sur l’enfance, les compagnons surprenants sont là, par instants, la longue vague, les oiseaux en équilibre sur l’eau qui monte et descend, l’horizon qui est après l’horizon, la myriade de débris, les témoins arrêtés des années…

Jeunes femmes vêtues d’un sac crevé, tenant aux épaules maigres, creuses, mais belles, par deux rubans en ficelle, et le haut du sac vient à mi-dos. Un slip en dessous, c’est parfait. « Je vous vois, mes filles, mes reines. » Il faudra décidément que je vérifie toutes mes citations de Rimbaud.

Les couleurs de la mer changent en une journée, les étendues vert clair, et celles plus sombres et l’air fraîchit, et les îlots jaunissent, s’intensifient. Des bandes brumeuses s’étirent sur l’horizon. L’esprit change, un autre esprit s’approche dans l’air, une balise gémit par intervalles.

Cette herbe déjà jaunie, en pente sur la mer, c’était ma place. J’y ai fait de bonnes lectures, et je descendais dans l’eau transparente. C’était une place pour moi, raisonnablement. Aujourd’hui, je n’y parviens plus, je ne l’ai même pas revue.

Même pas de pluie, qui rafraîchirait mon pauvre esprit et ses souvenirs, et ferait peut-être frissonner l’avenir.

Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1991, p. 36 et 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, rimbaud, femme, mer | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2015

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

EMILY B.

(Autour de « Wuthering Heights »)

Psaume I

Chair crayeuse

L’image évincée

De son corps d’enfant

Aux yeux creusés

Une morsure de dent sous la peau

Elle se débat puis voit le sang couler de son pied

Le saccage désormais en guise de destinée

Psaume II

J’attache une lanière au creux de mes reins

Je noie mes cheveux dans le sel ocre

Mes lèvres de givre embrassent l’herbe humide

Psaume III

Je passe l’après-midi à regarder la pluie tomber sur un mur de briques

J’offre mes entrailles à cris répétés

Vous aviez trahi, je l’ai compris.

À travers les maux gênants, la honte de rigueur et l’élan des gestes.

L’ondulation de votre chevelure noire, les tempes ensanglantées, une robe violette.

[...]

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Flammarion, 1997, p. 40-45.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, pour emily, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2015

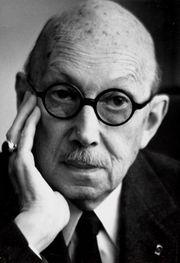

Pierre Jean Jouve, En Miroir

De la poésie

Poésie, art de « faire ». Selon cette définition qui remonte à la science des Anciens, la Poésie tient sous son influence, par rayons droits ou obliques, tous les autres arts de l’homme. Faire veut dire : enfanter, donner l’être, produire ce qui, antérieurement à l’acte, n’était pas. Mais l’esprit qui formule une réalité aussi fondamentale ne peut s’empêcher de la contredire, par une nuance opposée ; sans doute parce que, comme l’amour, la Poésie est soumise à une secrète interdiction. La Poésie, qui est pour les uns la chose la plus nécessaire, peut être aux yeux de beaucoup la chose la plus décriée.

La Poésie est rare. Si elle paraît avoir passé, au cours de son histoire, par tous les rôles et travestissements, ici discours et là ornement, simple convention de cour ou de salon, c’est que, comme toute acte « inventeur », elle est rare.

La Poésie est l’expression des hauteurs du langage.

Elle ne repose pas sur un nombre d’éléments sensibles comme la Musique. Embrassant par l’image, fruit de la mémoire, la totalité du monde virtuel, l’univers — elle est établie sur le mot, signe déjà chargé de sens complexe, et touchant une quantité incertaine du réel.

Univers : l’extérieur comme l’intérieur, la pensée comme la rêverie et tout l’instinct, hier et demain, ce qui est défini et ce qui ne saurait être défini.

Pierre Jean Jouve, En Miroir (1954, édition revue en 1970), dans Œuvre, II, édition établie par Jean Starobinski, Mercure de France, 1987, p. 1055-1056.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jean jouve, en miroir, la poésie, langage, rêverie, pensée | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2015

Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée

Mort-nés

Ces poèmes ne vivent pas : c’est un triste diagnostic.

Ils ont pourtant bien poussé leurs doigts et leurs orteils,

Leur petit front bombé par la concentration.

S’il ne leur a pas été donné d’aller et venir comme des humains

Ce ne fut pas du tout faute d’amour maternel.

Ô je ne peux comprendre ce qui leur est arrivé !

Rien ne leur manque, ils sont correctement constitués.

Ils se tiennent si sagement dans le liquide formique !

Ils sourient, sourient, sourient, sourient de moi.

Et pourtant les poumons ne veulent pas se remplir ni le cœur s’animer.

Ils ne sont pas des porcs, ils ne sont pas même des poissons,

Bien qu’ils aient un air de porc et de poisson —

Ce serait mieux s’ils étaient vivants, et ils l’étaient.

Mais ils sont morts, et leur mère presque morte d’affolement,

Et ils écarquillent bêtement les yeux , et ne parlent pas d’elle.

Sylvia Plath, Arbres d’hiver, précédé de La Traversée, édition bilingue,

présentation de Sylvie Doizelet, traduction de Françoise Morvan et Valérie Rouzeau, Poésie/Gallimard, 1999, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia plath, arbres d’hiver, précédé de la traversée, françoise morvan, valérie rouzeau | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2015

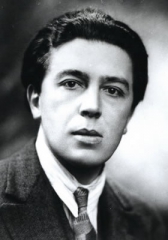

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète

Vous demandez si vos vers sont bons. C’est à moi que vous posez la question. Vous en avez interrogé d’autres auparavant. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d’autres poésies et vous vous inquiétez quand certaines rédactions refusent vos essais. Or (puisque vous m’avez autorisé à vous conseiller), je vous invite à laisser tout cela. Vous portez vos regards au-dehors ; or, c’est précisément ce qu’en ce moment vous devriez ne pas faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n’existe qu’un seul moyen, qui est de rentrer en vous-même. Cherchez le sol d’où procède ce besoin d’écrire ; vérifiez s’il étend ses racines jusqu’au plus profond de votre cœur ; faites-vous l’aveu de savoir si vous devriez mourir au cas où il vous serait interdit d’écrire. C’est cela surtout qui compte : demandez-vous à l’heure la plus silencieuse de votre nuit si vraiment il vous faut écrire. Creusez en vous-même jusqu’à trouver la réponse la plus profonde. Et si cette réponse est affirmative, si vous ne pouviez accueillir cette grave question qu’en disant simplement, fortement : « Oui, il le faut », alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité ; votre vie doit être, jusqu’en ses instants les plus insignifiants et les plus minimes, la marque et le témoignage de ce besoin.

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, traduction de Claude David, dans Œuvres en prose, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1993, p. 928.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Rilke Rainer Maria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rainer maria rilke, lettres à un jeune poète, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2015

Renée Vivien, La Vénus des aveugles

Chanson pour mon ombre

Droite et longue comme un cyprès,

Mon ombre suit, à pas de louve,

Mes pas que l’aube désapprouve.

Mon ombre marche à pas de louve,

Droite et longue comme un cyprès,

Elle me suit, comme un reproche,

Dans la lumière du matin.

Je vois en elle mon destin

Qui se resserre et se rapproche.

À travers champs, par les matins,

Mon ombre me suit comme un reproche.

Mon ombre suit, comme un remords,

La trace de mes pas sur l’herbe

Lorsque je vais, portant ma gerbe,

Vers l’allée où gîtent les morts.

Mon ombre suit mes pas sur l’herbe

Implacable comme un remords.

Renée Vivien, La Vénus des aveugles, dans Poésies complètes,

Librairie Alphonse Lemerre, 1944, p. 204-205.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : renée vivien, la vénus des aveugles, chanson pour mon ombre, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2015

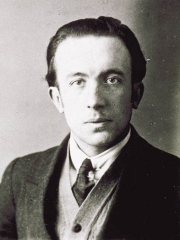

André Breton et Paul Éluard, Notes sur la poésie

Les Notes sur la poésie, écrites par Paul Éluard et André Breton, ont été publiées dans la Révolution surréaliste en 1929. Elles sont, à la manière de Lautréamont retournant La Rochefoucauld ou Vauvenargues, un démarquage d’une partie de Littérature de Paul Valéry

Les livres ont les mêmes amis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.

Dans le poète :

L’oreille rit,

La bouche jure ;

C’est l’intelligence, l’éveil qui tue ;

C’est le sommeil qui rêve et voit clair ;

C’est l’image et le phantasme qui ferment les yeux ;

C’est le manque et la lacune qui sont créés.

La poésie est le contraire de la littérature. Elle règne sur les idoles de toute espèce et les illusions réalistes ; elle entretient heureusement l’équivoque entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création ».

Et ce rôle créateur, réel du langage (lui d’origine minérale) est rendu le plus évident possible par la non-nécessité totale a priori du sujet.

L’idée d’Inspiration est contenue dans celles-ci :

Ce qui coûte deux sous n’est pas ce qui a le plus de valeur.

Ce qui a le plus de valeur ne s’évalue pas en sous.

Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.

Quelle fierté d’écrire sans savoir ce que sont langage, verbe, comparaison, changement d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’œuvre, ni les conditions de sa fin ; pas du tout le pourquoi, pas du tout le comment ! Verdir, bleuir, blanchir d’être le perroquet…

André Breton et Paul Éluard, Notes sur la poésie, avec un dessin de Salvador Dali, G. L. M., 1936, non paginé (repris dans Paul Éluard, Œuvres complètes, I, Bibliothèque de la Pléiade, 1968, p. 473, 475, 476 et 478).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton et paul Éluard, notes sur la poésie, livre, poésie, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2015

Constantin Cavafy, Poèmes

Désirs

Semblables à des corps superbes de morts qui n’ont point vieilli,

ensevelis, au milieu des pleurs, dans un splendide mausolée,

des roses à la tête et des jasmins aux pieds —

semblables à ces corps sont les désirs qui passèrent

sans être accomplis, et dont aucun ne parvint

à une nuit de volupté ou à son lumineux matin.

Les fenêtres

Dans ces chambres obscures, où je passe

des jours qui m’oppressent, je rôde de long en large

cherchant à trouver les fenêtres. — Lorsqu’il s’en ouvrira

une, ce me sera une consolation. —

Mais il n’y a point de fenêtres, ou c’est moi

qui ne puis les trouver. Peut-être en est-il mieux ainsi.

Peut-être la lumière ne serait que nouvelle tyrannie.

Qui sait quelles choses nouvelles elle ferait surgir…

Constantin Cavafy, Poèmes, traduits par Georges Papoutsakis,

Les Belles Lettres, 1977 (1ère édition, 1958), p. 25 et 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, poèmes, désir, corps, fenêtre | ![]() Facebook |

Facebook |

13/01/2015

Écrits de Laure, texte établi par Jérôme Peignot et le Collectif Change

De la fenêtre présente et invisible

je voyais tous mes amis

se partageant ma vie

en lambeaux

ils rongeaient jusqu’aux os

et ne voulant pas perdre un si beau morceau

se disputaient la carcasse

La solitude ronge comme un chancre

Briser ce cercle

Arracher ce baillon

Tristesse et Amertume

rongent, rongent, rongent

le cœur comme les rats

Honte à toi

sans doute ?

Mais pas sûrement

un si curieux décalage

des mots

Qui braver ?

Le quotidien

le gris le terne

Que m’importe où je suis

si je sais où je vais

puis-je savoir où je vais

sans connaître où je suis

je peux le savoir

dans la mesure où je me situe

Aujourd’hui

c’est l’heure trouble

dans les rues grises et désertes

l’heure où les chauffeurs d’autobus

excédés des journées

enfilent des avenues

qui s’écartent toutes nues comme

des jambes de femme

chacun est rentré chez soi

pour oublier

dans les oins du ménage

qu’il ferait bon vivre

sous le soleil.

À chaque départ

Je prenais le train

Là même où les acrobates

font le saut périlleux :

sous les voûtes vitrées

des grandes gares

Écrits de Laure, texte établi par Jérôme

Peignot et le Collectif Change, éditions

Jean-Jacques Pauvert, 1977, p. 90, 121, 141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Écrits de laure, texte établi par jérôme peignot et le collectif change, tristesse, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2015

Christiane Veschambre, Versailles Chantiers, photos Juliette Agnel : recension

Les éditions isabelle sauvage débutent avec trois titres une nouvelle collection, ligatures, qui associent poèmes et photographies(1); on retrouve le soin apporté par l'éditrice à la fabrication de ses ouvrages : d'un format inhabituel (25x14,5), chaque livre est comme dans une boîte grâce à une couverture (chacune d'une couleur différente) dont une partie se rabat à l'intérieur ; les photographies, dont le tirage est excellent, sont en relation étroite avec le texte mais elles constituent chaque fois un ensemble que l'on regarde pour lui-même. Une réussite de ces éditions qui se consacrent depuis plus de dix ans à la poésie.

Versailles Chantiers présente de brefs poèmes-récits qui, à quelques exceptions près, débutent par une date — 24 décembre 1938, pour le premier — et dont on s'aperçoit vite que beaucoup d'entre eux ont un contenu autobiographique : on reconnaît dans les premiers personnages nommés, Joséphine T. et Robert V., ceux d'un précédent livre de Christiane Veschambre, Robert et Joséphine(2) ; elle-même rapporte ici qu'elle en fait une lecture de fragments. On relève d'autres éléments, comme la relation d'un voyage à Versailles de Christiane V. avec son époux, André A., dont le nom revient souvent ; etc. Cependant s'attacher à ce seul aspect, soit écrire Christiane V. = Christiane Veschambre n'avance en rien la lecture et il est plus intéressant de lire les récits en laissant de côté la relation avec la biographie.

Un premier texte, en italique pour se distinguer de la suite, explicite les circonstances de l'écriture du livre — invitation d'une Maison de la poésie à écrire autour de la gare de Versailles Chantiers — et en suggère une approche dans son incipit emprunté à l'astronome : « regarder l'espace c'est regarder le temps ». L'espace même de la gare et ses alentours organisent le temps du livre ; il débute en 1938 — Joséphine arrive de Bretagne à la gare pour un travail de bonne à La Jeune France, où Robert vient la chercher — et s'achève le 30 janvier 2012 : Christiane V. se rend dans le village qu'avait quitté Joséphine — partant de Paris, son train ne fait que traverser la gare de Versailles Chantiers. Dans ce cadre, vient s'insérer toute une série de faits liés plus ou moins directement à cette gare.

Le nom même de "Chantiers" évoque la construction du château de Versailles, Les chantiers sont sous la gare et autour d'elle, « comme une ville / enfouie, celle où, à partir de 1661, / se taillèrent, sur plusieurs chantiers, / les pierres du château. » Ces travaux font se souvenir des très dures conditions de travail des ouvriers, des morts nombreuses, et aussi des fêtes de Louis XIV avec la musique de Marin Marais dont Christiane V. écoute l'interprétation de Jordi Savall en 1980. D'autres moments d'un temps plus proche se greffent sur le lieu "gare", comme les ateliers d'écriture qui la prennent pour motif ou l'écoute du chanteur italien Gianmaria Testa qui avait, parallèlement, longtemps continué son métier : chef de gare.

C'est à Versailles Chantiers qu'André A. ôtait ses vêtements de civil et récupérait son vélo pour se rendre au camp de Satory, sur le plateau dominant Versailles, où il était soldat musicien ; un autre soldat y arrivait à un autre moment et distribua une nuit dans ce camp des tracts contre la guerre d'Algérie... Tous deux, sans se croiser, connurent dans ce lieu la fin du conflit en 1962. André A., beaucoup plus tard, retourna avec Christiane V. à la gare ; La Jeune France où il buvait autrefois un café était devenu une banque et la gare elle-même avait profondément changé. Les temps, tout au long des poèmes-récits, se croisent, liés aux espaces — celui de la vie de Robert et Joséphine, de la Seconde Guerre mondiale, du retour du prisonnier Robert, celui de la guerre d'Algérie, du travail, de l'écriture, etc. Quand il s'arrête, c'est dans le parc du château, le soir, au milieu des « buis taillés comme des / flammes consumées en bordure / du ciel qui tient tant de place » : il est alors possible de dire que temps et espaces ont été vécus ensemble, « Tel aura été / mon chantier, se dit-elle, être en vie / avec toi. »

Le lyrisme de Christiane Veschambre, s'il affleure dans cette méditation sur le tissu que forge la relation de l'espace et du temps, apparaît aussi dans les poèmes, intitulés "Traverses", avec des « choses d'un autre espace-temps, étranger, insaisissable, que sont le rêve, la mort, la coïncidence et l'oiseau. » Versailles Chantiers est en effet composé de quatre séquences de cinq poèmes-récits, chacune suivie d'une "traverse", auxquelles succèdent deux séquences de deux poèmes-récits, chacune suivie également d'une "traverse". Ces poèmes semblent bien éloignés des récits, ils en sont en réalité une manière de contrepoint : il n'y a plus que le néant avec la mort d'une amie, « traverse qui barre tout l'être », ou espace et temps comme annulés dans deux rêves de chute lente, ou dans une autre relation à l'humain avec la corneille immobile, « irruption animale de l'insaisissable » devant la fenêtre.

Que dire des photographies ? Juliette Agnel restitue justement, avec des jeux notamment sur le vert sombre des soirées pour les détails d'une voie, d'un escalier, d'une motrice, de l'intérieur d'un wagon, les vues partielles d'un bâtiment, toute la mélancolie du texte et celle que l'on attache aux gares, ces non lieux. Il y a bien ligature entre poèmes et images.

Christiane Veschambre, Versailles Chantiers, photographies de Juliette Agnel, éditons isabelle sauvage, 2014, 68 p., 18 €.

Cette recension a paru le 30 décembre sur Sitaudis

_________

1. En même temps que Versailles chantiers, sont publiés une, traversée, de Yves di Manno, avec des photographies d'Anne Calas, et chair de l'effacement, texte et photographies de Carole Daricarrère.

2. Christiane Veschambre, Robert et Joséphine, Cheyne, 2008.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, versailles chantiers, photographies de juliette agnel, gare, versailles | ![]() Facebook |

Facebook |

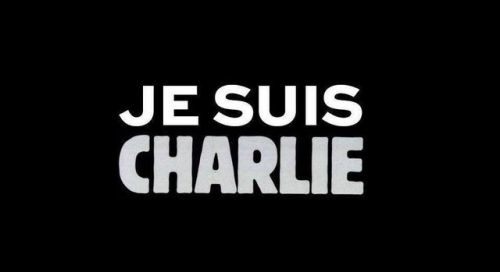

11/01/2015

Voltaire, Traité de la tolérance

Le liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.

(Le Canard enchaîné)

*

[...] Nous avons en Europe plus de cent volumes de jurisprudence sur la sorcellerie, et sur la manière de distinguer les faux sorciers des véritables. L'excommunication des sauterelles, des insectes nuisibles aux moissons a été très en usage et subsiste encore dans plusieurs rituels. L'usage est passé ; on laisse en paix Aristote, les sorciers et les sauterelles. Les exemples de ces graves démences, autrefois si importantes, sont innombrables : il en revient d'autres de temps en temps ; mais quand elles ont fait leur effet, quand on en est rassasié, elles s'anéantissent. [...]

Le droit naturel est celui que la nature indique à tous les hommes. Vous avez élevé votre enfant, il vous doit du respect comme à son père, de la reconnaissance comme à son bienfaiteur. Vous avez droit aux produits de la terre que vous avez cultivée par vos mains. Vous avez donné et reçu une promesse, elle doit être tenue.

Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce droit de nature, et le grand principe, le principe universel de l'un et de l'autre, est, dans toute la terre : « Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. » Or on ne voit pas comment, suivant ce principe, un homme pourrait dire à un autre : « Crois ce que je crois, et ce que tu ne peux croire, ou tu périras. » [...] Le droit de l'intolérance est [...] absurde et barbare : c'est le droit des tigres, et il est bien horrible, car les tigres ne déchirent que pour manger, et nous nous sommes exterminés pour des paragraphes.

Voltaire, Traité sur la tolérance, dans Mélanges, texte établi et annoté par Jacques Van Den Heuvel, Pléiade, Gallimard, 1961, p. 582 et 583-584.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voltaire, traité sur la tolérance, croyance, intolérance, liberté de penser | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2015

André Frénaud, La Sainte Face, “Le matin venu”

Le matin venu

à André Beaudin

Dans un hôtel jaune,

repoussant les larmes

et les moignons sanglants

ensoleillés par le minuit,

entre l'embonpoint

de l'édredon jaune

et le sang des astres

battant à la volée

dans mes vaisseaux,

le sentier guidé

parmi la pierraille,

l'odeur de la mer

besognant les eaux,

j'égarais les flaques

de péchés maudits,

je mordais la mort

qui perdait haleine

à vouloir m'entendre,

je devenais pâle

pour n'avoir plus peur,

je m'épiais dans l'arbre,

montant et remontant,

m'épuisant à rire

dans cet hôtel jaune,

dans ce lit de fer,

éclairé jusqu'où,

feuille tombée vivante

d'un sommeil sans rêve

au milieu de toi,

promesse souterraine,

pousse nourricière,

douce comme le bleu.

Marseille-Lyon, 14 mars 1949

André Frénaud, La Sainte Face, “Le matin venu”,

Poésie / Gallimard, 1985, p. 165-166.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, “le matin venu”, peur, sommeil | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2015

Isabelle Garron, Corps fut, “Suite 4”

Suite n° 4

retour] .dernier bain de saison

premiers pas sur la terre

neuve dans les dédales

leurs peaux sont

brunes

les filles du port vont autant

qu'elles possèdent les yeux

plus noirs

que l'olive sur l'arbre

l'oursin au fond

du seau

Nos peaux s'apparentent à celles

des serveuses de leurs

époux

en cuisine, en bateau

aux comptoirs des

cabanes

un lieu d'où tu ne m'as point

écrit

en cette journée prolongée

quelque chose de séparé

de certain et d'inclassable

a enfin lieu de sorte

que la rive du voyage

se rapproche aussi

de la fin du voyage

que le temps est

court celui par

lequel l'oracle attendu

par un monde qui

nous abrite

et quelle joie nous

guette .si possible

en plein jour.

Londres : un après-midi : l'entaille

de la couleur sur le mur de droite

dans la grande salle une

suture violette comme un velours

sur la même surface fleurit un imprimé

tons orange et vert empreintes bleu

orage cernées de ciel clair

je tombe tu me retiens

[...]

Isabelle Garron, Corps fut, “Suite 4”,

Flammarion, 2011, p. 137-141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle garron, corps fut, “suite 4”, voyage, corps, londres | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2015

Sergueï Essenine, Journal d'un poète

Violon tzigane, la tempête gémit.

Fillette gentillette au sourire fielleux

me laisserai-je intimider par ton regard bleu ?

Il me faut beaucoup, beaucoup m'est superflu.

Si loin, si dissemblables en somme :

tu es jeune, moi j'ai tout vécu.

Aux jeunes le bonheur, à moi la mémoire seule :

Nuit de neige, étreinte fougueuse.

Câliné ? non. La tempête est mon violon.

Un sourire de toi lève la tempête en moi.

4-5 octobre 1925

Sergueï Essenine, Journal d'un poète, Éditions

de la Différence, 2014, p. 161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d'un poète, mémoire, tendresse | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2015

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, “Sonnets”

Qui cause ? Qui dose ? Qui ose ?

Si j'osais je dirais ce que je n'ose dire

Mais non je n'ose pas je ne suis pas osé

Dire n'est pas mon fort et fors que de le dire

Je cacherai toujours ce que je n'oserai

Oser ce n'est pas rien ce n'est pas peu de dire

Mais rien ce n'est pas peu et peu se réduirait

À ce rien si osé que je n'ose produire

Et que ne cacherait un qui le produirait

Mais ce n'est pas tout ça. Au boulot si je l'ose

Mais comment oserai-je une si courte pause

Séparant le tercet d'avecque le quatrain

D'ailleurs je dois l'avouer je ne sais pas qui cause

Je ne sais pas qui parle et je ne sais qui ose

À l'infini poème apporter une fin

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, “Sonnets”,

in Œuvres complètes, Gallimard, 1989, p. 301-302.

Près de la Dordogne

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, “sonnets”, qui cause ? qui dose ? qui ose ? | ![]() Facebook |

Facebook |