31/03/2025

Henri Thomas, Le Migrateur

Le langage ne nous est ni plus ni moins personnel que la respiration, qui nous vient avant lui et qui le reçoit, de la même source lointaine. « De même que nous avons été enfants avant d’être hommes… » (Descartes), et de même qu’avant d’avoir été enfants, quoi ?

« Je n’ai pas connu la douce folie des enfances paysannes », écrit Sartre dans Les Mots : La douce folie : la dure raison, ni simple ni dialectique, la raison des bêtes et des choses, des éléments, des saisons.

J’ai un peu l’impression d’avoir écrit mes livres comme dans un rêve dont je ne me souviendrais pas, et dont ces livres ne sont pas le récit, mais le résultat, ou le reflet fragmenté, comme écrits dans la marge étroite d’un éveil. Quelquefois aussi, je me souviens de l’amour, et je me demande ce que c’est.

Henri Thomas, Le Migrateur, Le Chemin /Gallimard, 1983, p.156, 187, 206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le migrateur, écrit | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2025

Henri Thomas, La joie de cette vie

Nous avons un corps, j’ai un corps comme le soleil est là dans le ciel, ni plus ni moins.

Après la mort, mo corps sera une chose comme tous les autres. Jusque-là, il est moi — qui ne suis pas comme les autres.

J’écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages, comme Paulhan, où l’on disparaît quand la machine se modifie pour votre mort.

Je n’aurais pas trop d’un océan pour m’aider à vivre/ Mais quelle fatigue de l’atteindre ! Si je mourais en chemine ? Je quitte tout, presque tout, pour la route des mots.

Incapable de désespérer — en cela pareil aux animaux auxquels nous attribuons l’indifférence devant la mort.

Henri Thomas, La joie de cette vie, Le Chemin/Gallimard, 1991, p. 13, 21, 24, 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

29/03/2025

Henri Tomas, Le Migrateur

Le soleil du solstice d’hiver sur la mer, par un jour sans nuages. Les ombres des rochers sonnent quelque chose d’étrange à la lande, comme s’il y avait là un langage ignoré qui affleure au jour. Je songe que tout ce que j’ai pensé est en moi de la même manière, sujet au mouvement de la vie que je ne connais pas.

Appelle cela l’inspiration, si tu veux : en tout cas ce n’est pas la raison (ou alors drôlement masquée) qui donne le feu vert aux mots, à tout le train des phrases.

Une des vagues de l’esprit, sans doute — mais on peut en dire autant de tout ce qui bouge.

À la manière dont cette jeune femme s’écrie : « Nuance ! », au Lipp, côté « limonade », on comprend le comique, l’affreux comique du salon Verdurin.

Henri Thomas, Le Migrateur, Le Chemin/Gallimard, 1983, p. 110, 114, 117.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le migrateur, inspiration comique | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2025

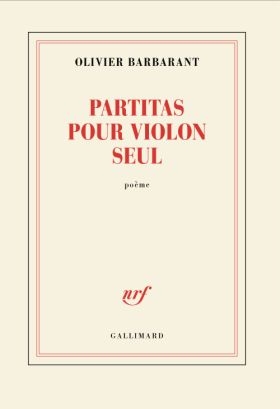

Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul : recension

Le livre réunit six ensembles, dont plusieurs déjà publiés dans des revues, sous le signe de la musique dès le titre, "partita" impliquant aussi l’idée de variations. Un des groupements de poèmes évoque avec "chaconne" ("Chaconne pour une planète") une danse à trois temps née au XVIIe siècle ; un autre est plus explicite, "Musiques sur quelques départs". Enfin la conclusion du premier texte en exergue consacré à l’emploi par Bach du violon pourrait résumer ce qu’ambitionne Olivier Barbarant dans le recueil, « [à propos du violon chez Bach, instrument double, harmonique et symphonique] Cette dimension porteuse d’opacité, de relief et d’une sorte d’au-delà de lui-même. Cet équilibre aussi d’un cante jondo[chant profond] ne sortira rien qui se contente d’être lisse et beau, mais âpre et réel et vrai ».

"Enfantines" ouvre le livre avec une quadruple référence dans le premier poème : le titre, « Qui je fus », est emprunté à Michaux (1), le port dans l’adolescence du triangle rose (2) est une allusion transparente à l’homosexualité, des noms d’écrivains, un d’une femme politique, sont ceux des modèles à égaler (« devenir Hugo, Gide, Verlaine, ou Louise Michel) », est cité Glenn Gould avec son « jeu très lent construit au bord du gouffre » dans son interprétation des Variations Goldberg de Bach. On peut lire là une manière de programme. Comme Michaux dans Qui je fus Olivier Barbarant s’appuie souvent ensuite sur des éléments biographiques : amours homosexuelles, rappel du lien à Aragon à propos de qui il a publié plusieurs livres (ici, le titre du second ensemble est l’incipit d’un chapitre d’Aurélien), souvenirs de l’enfance, etc. Le dernier groupe de poèmes se présente comme un bilan (« Quelle étrange vie à la fin / (…)/ Aura été la tienne »), avec à nouveau la présence de Paris, des proches qui portent des prénoms (Bérénice, Aurélien) issus d’Aurélien, l’amour au centre de sa vie, les disparitions (« Vivre était donc apprendre à perdre ») et un sentiment de solitude, « Sans doute la plupart ignorent / Que j’ai su si bien les aimer ».

Le recueil est dominé par deux motifs complémentaires : la fin accélérée du monde et la manière dont l’individu peut vivre ce désastre. « Toute la terre est périssable », ce qu’annonce le rappel elliptique de destructions récentes, « Des tours jumelles. Des cathédrales / Une centrale […] ». Ce qui est détaillé, c’est la disparition future des œuvres d’art, « Il ne restera rien de nos musiques mortes », ni de Matisse, Chardin ou Caravage. Mais rien non plus du "nous", des humains comme individus : devenus un « troupeau docile ». Cet avenir n’est pas l’Apocalypse de la religion, seulement une conséquence des actions humaines qui aboutiront au néant, au rien, à « l’ultime chaos ». S’il est à faire une prière — tout à fait inutile cependant — elle ne s’adresse pas à un dieu absent mais aux humains, « Ayons pitié de nous / Ayons pitié de nous ». On note le choix du 12-syllabes ou du décasyllabe, vers "nobles", pour chaque fois conclure des annonces de destruction (« Mais qui entend vraiment la cloche d’incendie », « Pas de grand écran pour notre agonie »). Ce tableau sombre, désespéré, préfigure le sort de l’humanité et il n’est pas difficile de penser qu’il ne s’agit pas d’une fiction, tant se manifeste en effet une indifférence générale, pas seulement celle des gouvernants, devant l’extinction d’espèces animales ou les changements du régime des eaux. Que faire quand tous les signes d’une catastrophe s’accumulent.

La réponse d’Olivier Barbarant n’est pas un sauve-qui-peut, plutôt le choix de retenir ce qui reste pour, chacun, vivre au mieux le présent : « dans cet enfer promis / Passent quelquefoisdes abeilles » (souligné par moi), au béton opposer la glycine et au rien « un autre infini » constitué par la lumière, le vent, les fleurs, les oiseaux, les regards, les échanges, « Un accord entre deux pensées ». Partir du fait que « L’essentiel n’existe qu’à peine » implique que tout ce qui éloigne du désastre est fragile, que l’on ne saisira que des « buées », des « balbutiements », des « instants », des « miettes », « une poudre »,

Pour toute force l’éphémère

la vraie vie parie sur le givre

qu’on regarde aux fenêtres fondre

On se proposera de lire, de regarder, d’écouter, d’écrire peut-être, sachant que toutes les œuvres humaines disparaîtront, comme disparaissent les lieux que l’on a connus et appréciés, et l’on comprendra que l’amour dans tous les sens du mot appartient à la « vraie vie »,

L’art et l’amour ouvrent l’amande

du monde enfin déshabillé

dont ne tombent que les mensonges

L’amour des corps, homosexuel ou non, sauve donc du gouffre par la beauté des corps ou la grâce de l’étreinte, même quand elle a lieu au fond d’un garage. C’est le fait d’être deux qui donne un sens à sa propre existence, ce que reprend Olivier Barbarant sous différentes formes, « L’important n’est pas de savoir qui l’on est / mais ce que d’un corps l’on offre à la vie ».

Les poèmes d’Olivier Barbarant ne cherchent pas à innover en abandonnant toute règle : pas de tentative de faire naître le sens par l’illisible ou en prétendant fonder une autre langue. Comme d’autres contemporains (Ristat ou Paulin, par exemple), il utilise le vers libre compté (surtout l’hexa- et l’octosyllabe), ne néglige pas les images (« une farine de visages », « la neige du sourire », etc., l’anaphore ou l’énumération qui arrête un instant la variété du réel. Il s’agit toujours de saisir ce qui ne dure pas, de dire et redire que ce « monde menacé » peut encore être « l’écho d’être deux ».

- Henri Michaux, Qui je fus, "Une Œuvre un Portrait", Gallimard, 1927.

- Le triangle rose était le symbole porté par les homosexuels masculins dans l’univers concentrationnaire nazi ; les lesbiennes portaient le triangle noir, symbole désignant les asociaux.

Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul, Gallimard, 2025, 96 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 février 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2025

Emily Dickinson, Du côté des mortels

Nuits Folles — nuits Folles !

Si j’étais avec toi

Les nuits Folles

Seraient notre luxe !

Inutiles — les vents —

Au Cœur qui est au port —

Il en a fini avec le Compas —

Fini avec la Carte !

Ramant au Paradis —

Ah — la Mer !

Pourrai-je mouiller — cette nuit —

En toi !

Emily Dickinson, Du côté des mortels,

traduction François Heusbourg,

éditions Unes, 2023, p. 139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels, folie | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2025

Emily Dickinson, Du côté des mortels

Marcher pour toujours à Ses côtés —

La plus petite des deux !

Cerveau de Son Cerveau —

Sang de Son Sang

Deux vies — Un Être — désormais —

Partager Son sort pour

En cas de chagrin — l’essentiel —

En cas de Joie — abandonner ma part

À ce cœur bien-aimé —

La vie entière —pour connaître l’autre

Que nous ne pouvons jamais apprendre —

Et petit à petit — un Changement

Appelé Paradis —

Voisinage d’humains en extase —

Découvrant alors — ce qui nous troublait —

Sans le lexique !

Emily Dickinson, Du côté des mortels, traduction

François Heusbourg, éditions Unes, 2023, p. 135.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels, connaître, partager | ![]() Facebook |

Facebook |

25/03/2025

Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus

Présents faits main et mots embarrassés

Au cœur humain ne racontent

Rien

« Rien » est la force

Qui rénove le monde —

Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus, traduction

François Heusbourg, éditions Unes, 2017, p. 39.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, ses oiseaux perdus, rien | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2025

Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus

Ce n’est pas le corps chancelant qui nous manque —

C’est le Cœur inébranlable,

Qui s’il avait battu mille ans,

N’aurait ployé que dans l’Amour —

Sa ferveur d’Aviron électrique,

Qui l’a porté au-delà de la Tombe —

Nous-mêmes, ce privilège refusé,

Présumons inconsolablement —

Emily Dickinson, Ses oiseaux perdus, traduction

François Heusbourg, éditions Unes, 2017, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, ses oiseaux perdus, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2025

Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes

Pas une Romance qu’on lui vend

Ne pourrait autant captiver un Homme —

Que l’examen de

La sienne propre —

C’est à la Fiction — de diluer jusqu’au plausible

Notre — Roman. Quand il est assez petit

Pour être cru — Il n’est pas vrai —

Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes,

traduction François Heusbourg, éditions Unes,

2015, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, nous ne jouons pas sur les tombes, romance, fiction | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2025

Emily Dickinson, Un ciel étranger

Jusqu’à la mort — Aimer est étroit —

Le plus faible Cœur qui soit

Te maintiendra jusqu’à ce que ton privilège

De Finitude — soit épuisé —

Mais Celui dont la perte te procure

Un Dénuement tel que

Te Vie trop abjecte pour elle-même

Imite dorénavant —

Jusqu’à ce que — Ressemblance parfaite —

Toi-même, à Sa recherche

Aux joies de la Nature — renonces

Fais preuve d’Amour — en quelque sorte —

Emily Dickinson, Un ciel étranger, traduction

François Heusbourg, éditions Unes, 2019, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, un ciel étranger, renoncement | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2025

Emily Dickinson, Je cherche l'obscurité

J’ignore comment j’ai survécu à la Nuit

Et suis entrée avec le Jour –

Qu’il soit sauvé suffit à qui est Sauvé

Nul besoin de Formule –

Désormais je prends ma place de vivante

Comme quelqu’un en sursis

Candidate aux opportunités du Matin

Mais comptée parmi les Morts.

Emily Dickinson, Je cherche l’obscurité,

traduction François Heusbourg,

éditions Unes, 2021, p . 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, je cherche l'obscurité, nuit, jour | ![]() Facebook |

Facebook |

20/03/2025

Hélène Dorion, Un visage appuyé contre le monde

Je vous écris, je ne comble rien. Un train s’en va encore et me laisse avec des milliers de solitudes resserrées en une seule.

Quelqu’un demande ce qui reste des départs et des arrivées, des appels persistants au fond de nous, de nos désirs tourmentés. Je revois l’immuable poussée d’une saison sur une autre, le glissement d’un avion sur le vide, un désert sous chaque pas, et partout votre visage comme une lumière sur mon chemin.

Hélène Dorion, Un visage appuyé contre le monde, Poésie/Gallimard, 2025, p. 84.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène dorion, un visage appuyé sur le monde, départ | ![]() Facebook |

Facebook |

19/03/2025

Hélène Dorion, Un visage appuyé contre le monde

Je ne sais pas encore

quel est ce trouble

qui commence avec les mots

les plus communs parmi ceux que j’écris

pour toi comme une route

où l’on marche loin devant nous

Je ne sais pas encore

où j’en suis

avec les minutes qui basculent en moi

ni où tu en es

avec ces événements souvent banals

qui font l’histoire et ne la font pas..

Hélène Dorion, Un visage appuyé contre le monde,

Poésie/Gallimard, 2025, p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène dotion, un visage appuyé contre le monde, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

17/03/2025

Marc Cholodenko, De très brefs rêve : recension

Si les récits de rêves sont relativement abondants depuis le XIXe siècle — de Nerval (Aurélia et son incipit, « Le rêve est une seconde vie ») à Hugo, d’André Breton à Ionesco et Perec — les recueils sont plus rares. À côté de Michel Butor (Matière de rêves) et Michel Leiris (Nuits sans nuit), certains auteurs ont publié des rêves inventés, comme Queneau (Des récits de rêves à foison) notamment dans un roman (Les Fleurs bleues) où, à quelques siècles de distance, un duc d’Auge rêve d’un Cidrolin qui rêve de ce duc d’Auge. De très brefs rêves se présente en quatrième de couverture comme un ensemble de rêves « brefs » — de quelques lignes à une quinzaine ; après une série de cent rêves, un second ensemble de trente-huit titré "d’une autre sorte", précède un rêve isolé, d’une page, "L’ultime, plus long". Inutile de se demander si ces récits de rêves sont bien la notation de vrais rêves, mieux vaut les aborder comme des récits littéraires en évitant de s’encombrer d’une grille de lecture : chacun appliquera la sienne, s’il le souhaite.

Le narrateur, évidemment, est toujours présent et un "portrait" de lui semble se construire à partir des récits mais, sauf encore à confondre narrateur et auteur, on peut reconnaître dans le "je" sans trop de peine n’importe quel quidam. Le rêveur affirme d’ailleurs d’emblée ne pas avoir d’intégrité assurée, incapable de se reconnaître devant un miroir, incapable justement de coïncider avec un "je". Il n’est de surcroît pas du tout reçu comme individu par ceux qu’il côtoie, se voit « seul et malheureux », « oublié ». Il semble hors de ce monde qui ne le voit pas, s’apercevant un jour qu’il a un voisin dans son immeuble ; il sait, dit-il, « l’indifférence du monde à moi qui y suis indifférent, juste retour des choses ». Mais s’il se refuse à ce qu’on s’adresse à lui avec « Monsieur », (« C’est moi ce Monsieur ? Dieu me préserve de l’être jamais »), il souffre en même temps d’être retranché du monde ; imaginant une présence derrière lui, il se retourne, « ilnyapersonne », ne pouvant plus lacer ses souliers et, alors dans « le royaume des impossibilités », il « appelle à l’aide. » Mais constat : « Il semble bien que personne ne m’y a suivi ». Peut-on sortir de cette balance entre le fait de se sentir seul et le besoin d’exister pour autrui ? L’équilibre est sans doute possible dans un monde qui n’existe pas ; quand le narrateur rapporte avoir raté son train, il comprend que « tout, à commencer par les arbres, se suffit d’être », et il en tire une leçon, « S’il y avait un autre temps, c’est vers là qu’il serait possible de se retourner ».

Les récits du livre ne visent pas cependant dans l’ensemble à énumérer les difficultés à se vivre comme individu, mal à l’aise dans un monde où l’on peine à trouver une place. La recherche d’une apparence qui distingue chacun d’autrui est tournée en dérision avec humour ; le narrateur s’aperçoit qu’un de ses doigts a disparu et cherche la bague qu’il portait ; il se voit avec un pansement sur la tête, à la manière de l’"Autoportrait " de Dürer, et se baptise « Autoportrait au pansement » ; son visage n’est pas simplement visible sur son mouchoir, comme celui du Christ dans la légende du suaire de Turin, mais y est transposé : personne ne s’en aperçoit, ce qui appelle le commentaire « Ça aussi est déjà arrivé ». L’humour repose aussi sur les mots : quand on rêve d’avoir les oreilles décollées, on les a sans doute mises dans sa poche.

Le sommeil favorise-t-il le jeu avec le sens des mots ? On en lira plusieurs dans ces très brefs rêves, par exemple une distinction entre « gravir des degrés » et « monter des escaliers », ou à propos de "claudication" : le narrateur s’imagine être remarqué à cause de sa claudication, mais personne ne peut lui expliquer le sens du mot, donc il faut conclure, « Soit c’est un mot que j’ai inventé. Soit ce ne doit pas être la claudication. » Une partie importante des rêves repose sur une situation absurde relatée sans distance, d’où un humour décapant et, en même temps, une "leçon" sur la manière de vivre, comme dans ce rêve :

Ce coiffeur me rase le crâne. Je ne lui ai pas demandé. Il doit savoir ce qu’il fait. Il faut parfois pouvoir s’abandonner aux trop rares imprévus que nous offre la vie. Mais non il me rase la boîte crânienne. Voilà mon cerveau qui apparaît. C’est rafraîchissant. Avec cette physionomie simplifiée je ressemble plus à n’importe quel homme. Ce qui correspond tout à fait à mon caractère effacé.

Le lecteur relèvera d’autres récits qui aboutissent, discrètement, à une leçon comme dans une fable, leçon qui n’a rien à voir avec une morale. Nombreux aussi dans leur construction sont les rêves qui, construits comme une nouvelle minuscule, s’achèvent avec une chute. Ainsi, le narrateur s’étonne que la statuette tout juste acquise lui sourie : sourire moqueur, le prix sur l’étiquette est plus bas que la somme versée au marchand. La manche du manteau n’essuie pas les larmes du narrateur, il a déjà enfilé le vêtement qui, donc, n’est pas son ami, « C’est moi qui suis mon ami. Mon seul ami. Je n’ai même pas un manteau pour ami. » Etc. D’autres récits sont clairement proches du fantastique ; la femme inconnue devant la porte assure au narrateur qu’il la connaîtra le jour suivant, les fleurs lui disent leur nom, etc., et, comme nous sommes dans la littérature, on entrerait volontiers avec lui dans ce café où le propriétaire donne au consommateur un billet pour visiter le cimetière marin.

Entrer dans ces brefs récits c’est aussi être sollicité par le narrateur, directement (« Si ma réaction ne vous surprend pas… ») et par la variété de l’écriture : phrase très courte, phrase proustienne, vocabulaire familier un peu vieilli (troquet), restitution de formes orales (J’ai qu’à dire, c’est quoi comme marque, etc.), références littéraires. C’est aussi oublier les diverses interprétations que l’on attribue à nos histoires nocturnes ; Proust, dans Le côté de Guermantes, rapportait comme le voulait une certaine psychologie au XIXe siècle une analogie entre les rêves et la prise de drogues et l’aliénation mentale, d’autres théories se sont développées, toutes gêneraient le plaisir de lire ces très brefs rêves.

Marc Cholodenko, De très brefs rêves, P.O.L, 2025, 96 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 31 janvier 2025.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

16/03/2025

Henri Droguet, Petits arrangements avec les mots

Première esquisse

La mer se tait

le ciel congestionné montre ses muscles de passe

sur la lande vaste et vague

où traverse la douleur et l’effroi

la lumière confuse dispersée

du petit jour est toujours la même

l’homme piètre quelconque boit

soigneusement son vin âpre et bleu

il ouvre la fenêtre un nuage

apatride et cucurbitacé s’avance il y a

des tilleuls au parfum d’énigme

une jument met bas dans une prairie rouge

le silence enfin commence

25 juin 2023

Henri Droguet, Petits arrangements avec les mots,

Gallimard, 2025, p. 107.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri droguet, petits arrangements avec les mots, esquisse, silence | ![]() Facebook |

Facebook |