04/04/2015

Paul Klee, Journal

Jeudi 16 avril [1914]. Le matin, face à la ville [Kairouan], ai peint dans une lumière légèrement dispersée, à la fois claire et tendre. Sans brumes. Puis ai dessiné à l’intérieur. Un imbécile de guide se charge du ton comique. Auguste [Macke] lui apprend quelques expressions allemandes, et des pires. Dans l’après-midi, il nous conduit dans les mosquées. Le soleil est on ne peut plus pénétrant. On fait un petit bout de chemin, monté sur un âne.

Vers le soir, par les rues. Un café orné de tableaux. Belles aquarelles. Nous pillons en achetant. Attroupement provoqué par une souris. Finalement on l’assomme à coups de chaussures. Échouons à la terrasse d’un café. Soirée aux nuances aussi délicates que précises. Virtuose du moulinet.

[...]

Vendredi, le 17. Passé de nouveau la matinée à peindre devant la ville, tout près de la muraille, sur un monticule de sable. Ensuite, ai cheminé seul, parce que j’exubérais, franchissant une porte au-dehors jusqu’à l’endroit où s’élevaient quelques arbres. Raretés format un ensemble rare. Constaté qu’il s’agit d’un petit parc Un bassin plein de plantes aquatiques, de grenouilles et de tortues.

Paul Klee, Journal, traduction de Pierre Klossowski, Grasset, 1959, p. 281-2

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, journal, pierre klossowski, kairouan, aquarelle, ville, parc | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2015

Florence Delay, La Vie comme au théâtre : recension

Autour de métamorphoses

On pourrait lire le livre comme l’autobiographie d’une femme "favorisée" (gardons les euphémismes !), fille de Jean Delay, célèbre psychiatre, écrivain, académicien, lui-même fils de ; on relèverait le nom des personnalités du spectacle et de la littérature qu’elle a rencontrées et fréquentées et l’on aurait un index impressionnant ; on lirait et relirait tels développements à propos de Musset et de la poésie espagnole, de Marivaux et de la poésie des Indiens d’Amérique du Nord, et l’on reconnaîtrait (au choix) qu’elle a su se construire une solide culture ou qu’elle enseigné à l’Université (nomination en classe de première à Rouen aussitôt annulée pour un poste à la Sorbonne : « Je soupçonne une intervention, j’en ai même l’explication »). Etc. Tout cela, sans aucun doute, est repérable, mais s’y arrêter et isoler tel et tel aspect serait une lecture myope.

Pour commencer, il faut souligner le fait qu’elle a su ne pas s’arrêter à son statut de privilégiée et, par ailleurs, qu’elle n’a jamais été aveugle sur ce qu’était le monde autour d’elle. Se souvenant d’une représentation d’une pièce de Gorki, Les Enfants du soleil, elle écrit : « comment vivre bien, mener une vie bonne quand elle est si mauvaise autour, comment mener au mieux sa vie quand d’autres vivent au jour le jour et que c’est invivable, quand un abîme existe entre nous et les autres ? » (p. 110). Ensuite, le livre n’est pas une autobiographie ; mais le récit de moments de la vie, essentiellement à partir de photographies, de programmes de représentations, de notes dans un carnet, et ce récit mêle souvent passé et présent. Il suffit qu’un élément inattendu se présente au cours de l’écriture pour que la chronologie ne soit plus observée : de l’évocation de La Barraca de Lorca, la narratrice passe au chariot filmé par Ariane Mnouchkine et, de là, à celui des comédiens qui ouvre Le Roman comique de Scarron, « Ma rêverie confond les temps » (p. 88). En outre, on peut reprendre pour ce récit ce que Florence Delay écrit à propos d’épisodes rapportés par l’écrivain argentin Ricardo Piglia dans son Journal, « [ils] existent dans ce qu’il raconte pas dans ses souvenirs » (p. 83). Ce qu’elle écrit est donc vrai puisqu’elle le raconte. L’invention des jours et du monde grâce au langage et à quelques gestes, voilà bien aussi ce que permet le théâtre.

Dans le jeu théâtral, Florence Delay enfant devient une autre : elle mime, avec Yvette en garçon de café, le client, et les répliques se succèdent, non pas dans la mémoire mais créées aujourd’hui pour faire renaître un moment de l’enfance. Suivront, avec des élèves de sa classe, un acte des Fourberies de Scapin, puis la formation d’une petite troupe, la mise en scène d’une pièce de Musset, plus tard le rôle de Jeanne d’Arc dans le film de Bresson, le travail avec Vilar, puis avec Georges Wilson, la rencontre avec Vitez,..., l’écriture pendant des décennies avec Jacques Roubaud de Graal Théâtre. Ce qui domine, me semble-t-il, c’est la fascination pour la transformation de l’un en l’autre, pour la métamorphose. Dans une séquence titrée "Le coucher du père", la narratrice décrit comme un spectacle la manière dont son père se déshabille et range soigneusement ses vêtements avant d’enfiler une chemise de nuit, spectacle qu’elle appréciait quand elle pouvait y assister ; elle passait ensuite, sans entrer par la porte entre les deux pièces, en prenant le couloir — les coulisses — dans la chambre de sa mère pour un autre spectacle : dans le lit avec la lecture d’Alice, illustré. C’était là le premier théâtre du soir, « dont les rideaux [étaient] des draps blancs. »

On le sait bien, « Le jeu [...] permute les identités », mais le désir d’être (une) autre déborde l’activité théâtrale. La jeune Florence Delay, prise un jour pour Marina Vlady, ne rectifie pas et signe l’autographe demandée ; plus troublant, chez sa correspondante espagnole, une femme âgée la prend pour un homme et elle accepte le rôle. Symbole de la métamorphose, la poupée appelée "Mariquita Pérez", nom de marque, reçue de sa mère, se transforme par la grâce d’un poème de Lorca étudié en classe ; chez lui, mariquita désigne un garçon efféminé et, ainsi, le poème « change la majuscule en minuscule, le nom propre en nom commun, le féminin en masculin. » (p. 11). On comprend pourquoi, lorsqu’elle enseigne la poésie des Indiens d’Amérique du Nord, elle s’arrête à l’animal que les ethnologues désignent par Trickster, « Il change de forme et de nom selon les pays, paysages ou tribus » (p. 147).

Je relèverais vingt autres passages sur ce motif de la métamorphose, lié ici au ravissement d’être autre, là à l’insatisfaction de n’avoir pas réussi, selon elle, un changement. Il faudrait aussi lire selon un autre point de vue, s’attacher à la langue qui crée ces métamorphoses — de l’hommage discret à Gertrude Stein qui débute le livre à l’étonnante évocation des décors et costumes qui le clôt. La vie comme au théâtre ? c’est une vie où sans cesse se compose une personne dans toute sa complexité, à la fois par exemple avec la volonté, toujours, d’aller jusqu’au bout d’un projet et, quasiment depuis l’enfance, « la hantise de ne pas décevoir qui empoisonne [l’] existence » (p. 19). Sans doute, écrit Florence Delay en reprenant à son compte Chrétien de Troyes, « Je cherche ce que je ne peux trouver » (p. 206).

Florence Delay, La vie comme au théâtre, Gallimard, 2015, 254 p., 18, 90 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 23 mars 2015.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence delay, la vie comme au théâtre, métamorphoses | ![]() Facebook |

Facebook |

02/04/2015

Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduits par Henri Deluy, J-P Faye

Printanier

Demoiselle au bureau devant ta machine,

Sur tes doigts brille le soleil du printemps,

Tes mains frémissent, mon dieu,

Tu voudrais pouvoir t »en aller.

La vie, vois-tu, est formidablement belle,

Le banc du parc est bien trop dur,

Mais quand on aime toute l’âme poétise

Et ce bois lui-même ne se dédaigne pas.

Oui, je sais, ça n’est pas rien d’aimer,

Le ressac de l’amour nous ballotté,

Un moment à planer haut dans le ciel,

Accompagné jusque)là d’un rayon de soleil.,

Puis soudain l’implacable pesanteur

Nous ramène tout en bas

Et la dure réalité nous visse à la terre ;

Ne t’en fais pas pour ça, tout d’un coup

Tu rejoindras les étoiles, serrée dans ses bras,

Car tu es jeune, avec tes vingt ans,

Et à ton âge tout amour gai attriste,

Car l’amour c’est comme tout le monde :

il est amer bien sûr mais savoureux.

Si tu m’en crois, je peux te donner

Un vrai conseil d’ami,

N’aie jamais peur d’aimer, demoiselle !

et si quelqu’un t’embrasse sur la joue droite,

Tends la gauche.

Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, traduits par

Henri Deluy et Jean-Pierre Faye, Change errant

/ Action poétique, 1984, p. 35-36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaroslav seifert, sonnets de prague, traduits par henri deluy, j-p faye, jeune fille, aimer, amertume, joie | ![]() Facebook |

Facebook |

01/04/2015

Saint-John Perse, Exil

Photo Lucien Clergue (1974)

Portes ouvertes sur les sables, portes ouvertes sur l’exil,

Les clés aux gens du phare, et l’astre roué vif sur la pierre du seuil :

Mon hôte, laissez-moi votre maison de verre dans les sables...

L’Été de gypse aiguise ses fers de lance dans nos plaies,

J’élis un lieu flagrant et nul comme l’ossuaire des saisons,

Et, sur toutes les grèves de ce monde, l’esprit du dieu fumant déserte sa couche d’amiante.

Les spasme de l’éclair sont pour le ravissement des Princes en Tauride.

· * *

À nulles rives dédiée, à nulles pages confiée la pure amorce de ce chant...

D’autres saisissent dans les temples la corne peinte des autels :

Ma gloire est sur les sables ! ma gloire est sur les sables !... et ce n’est point errer, ô Pérégrin,

Que de convoiter l’aire la plus nue pour assembler aux syrtes de l’exil un grand poème né de rien, un grand poème fait de rien...

Sifflez, ô frondes par le monde, chantez, ô conques sur les eaux !

J’ai fondé sur l’abîme et l’embrun et la fumée des sables. Je me coucherai dans les citernes et dans les vaisseaux creux,

En tous lieux vains et fades où gît le goût de la grandeur.

Saint-John Perse, Exil, éditions de La Baconnière, Neufchâtel, 1952, p. 7-9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : saint-john perse, exil, lucien clergue, solitude, mer, sable | ![]() Facebook |

Facebook |

31/03/2015

Peter Gizzi, L'Externationale ; traduction Stéphane Bouquet

La mémoire humaine est organique

Nous savons que le temps est une vague.

On voit ça dans le gneiss, migmatique

ou autre, tout s’effrite.

Ne désespérez pas.

C’est le message gelé dans les vieilles pierres.

Je suis juste un visiteur de ce monde

un intrus qui se dirige vraiment loin dans la glace.

Moi, me déplaçant sur une vaste étendue d’eau

bien que cela ne soit pas de l’eau peut-être du sel

ou la conscience elle-même

passant pour de l’empathie. Passant pour une vision.

Dotée d’un but la vue fleurit

et tombe en graines et recommence

à être une histoire comme n’importe quelle autre.

Être une historie ouverte et vulnérable

une mesure du temps, un jour, aujourd’hui on pourrait dire

un angle de lumière par exemple.

Examinons le vert. Allons ensemble

voir ce truc instable en devenir

violent et testant la gravité

si naturel dans sa faim.

L’existence organique de la gravité.

La nature organique de l’histoire.

L’histoire naturelle des larmes.

Peter Gizzi, L’Externationale, traduction Stéphane Bouquet,

Cori, 2013, p. 35-36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter gizzi, l'externationale, stéphane bouquet, la mémoire humaine est organique | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2015

Franck Venaille, Chaos

Amères sont nos pensées sur la vie Amè-

Res sont-elles ! Il suffit — ô amertume ! —

D’un instant, tel celui où ce cerf-volant

Échappant à l’enfant se brises sur les gla-

Ciers du vent pour que disparaisse ce

Bonheur d’aller pieds nus sur le sable

Amers de savoir que ce sont sur des éclats

De verre que nous marchons. Que nous

Nous dirigeons, chair à vif, vers la mort —

*

On naît déjà mort

Ah ! ce mur d’anxiété

qui

peu à peu

m’enserre

ALORS

que

je demande simplement à quitter la scène

fut-ce par la sortie bon secours

Ce sont toujours les mêmes qui pratiquent l’autopsie

De leur propre corps

Cela tient du cheval vapeur ouvert dégoulinant de viscères

noirs.

Rien !

On naît rien.

Vite on recoud vite le cadavre vite !

— déjà fané avant l’heure légale —

Vite !

Franck Venaille, Chaos, Mercure de France, 2006, p. 57 et 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck venaille, chaos, chair, temps, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

29/03/2015

Robert Desnos, Domaine public

Les sources de la nuit

Les sources de la nuit sont baignées de lumière.

C’est un fleuve où constamment

boivent des chevaux et des juments de pierre

en hennissant.

Tant de siècles de dur labeur

aboutiront-ils enfin à la fatigue qui amollit les pierres ?

Tant de larmes, tant de sueur

justifieront-ils le sommeil sur la digue ?

Sur la digue où vient se briser

le fleuve qui va vers la nuit,

où le rêve abolit la pensée.

C’est une étoile qui nous suit.

À rebrousse-poil, à rebrousse-chemin,

Étoile, suivez-nous, docile,

et venez manger dans notre main,

Maîtresse enfin de son destin

Et de quatre éléments hostiles.

Robert Desnos, Domaine public, « Le Point de jour »,

Gallimard, 1953, p. 307.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, les sources de la nuit, domaine public, sommeil, étoilre | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2015

Jules Renard, Journal

Si vieux, qu’il ne sort de sa bouche que des mots qui ont l’air historique.

Le langage des fleurs qui parlent patois.

Comment ! Je donnerais ma place à une vieille femme qui, non contente de monter sur la plate-forme d’un autobus, devrait être morte !

Un poète inspiré, c’est un poète qui fait des vers faux.

C’était un homme méthodique : il déjeunait en mâchant du côté droit, et dînait en mâchant du côté gauche.

Les gens sont étonnants : ils veulent qu’on s’intéresse à eux !

Jules Renard, Journal, 1887-1910, texte établi par Louis Guichard et Gilbert Sigaux, Pléiade / Gallimard, 1961, p. 183, 184, 189, 192, 196, 197.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, âge, vieillesse, égoïsme, inspitation, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2015

Fernando Pessoa, Poésies d'Alvaro de Campos

27 septembre 1934

À la veille de ne jamais partir

du moins n’est-il besoin de faire sa valise

ou de jeter des plans sur le papier,

avec tout le cortège involontaire des oublis

pour le départ encore disponible du lendemain.

Le seul travail, c’est de ne rien faire

à la veille de ne jamais partir.

Quel grand repos de n’avoir même pas de quoi avoir à se reposer !

Grande tranquillité, pour qui ne sait même pas hausser les épaules

devant tout cela, d’avoir pensé le tout

et d’avoir de propos délibéré atteint le rien.

Grande joie de n’avoir pas besoin d’être joyeux,

ainsi qu’une occasion retournée à l’envers.

Que de fois il m’advient de vivre

de la vie végétative de la pensée !

Tous les jours, sine linea,

repos, oui, repos...

Grande tranquillité...

Quelle paix, après tant de voyages, physiques et psychiques !

Quel plaisir de regarder les bagages comme si l’on fixait le néant !

Sommeille, âme, sommeille !

Profite, sommeille !

Sommeille !

Il est court, le temps qui te reste ! Sommeille !

C’est la veille de ne jamais partir !

Fernando Pessoa, Poésies d’Alvaro de Campos, traduit du portugais et préfacé par Armand Guibert, Gallimard, p. 119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, poésies d'alvaro de campos, partir, voyage, immobilité, dormir | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2015

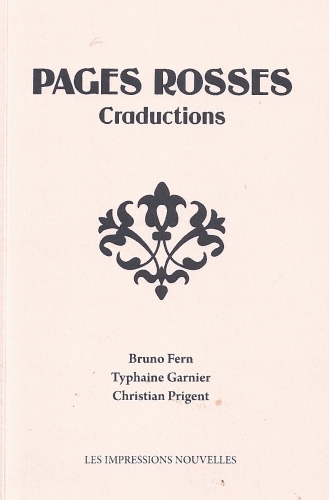

Bruno Fern, Typhaine Garnier, Christian Prigent, Pages rosses (craductions)

Une craduction est une traduction. Mais sachant qu’un sens ne se perçoit qu’entendu via des sons, elle transpose d’abord, plutôt que les significations, les sonorités qui les engendrent.

[à partir de locutions latines]

La vie de famille

Fama volati Madame conduit

Tu quoque mi fili ! Tout coquet, le fiston !

Desinit in piscem Daisy sniffe dans la piscine

La vie amoureuse

In medio stat virtus L’homme vertueux se tâte en public

Noli me tangere Ne pas limer : danger !

Ita diis placuit Elle l’a plaqué dix fois

La vie religieuse

Gratis pro deo Croire, ça coûte pas cher

Coram populo Coran pour les nuls

Domini dies Dieu fait un petit somme

La vie professionnelle

Sine qua non Canon à scier

Agere sequitur Aiguise ton sécateur

Tu es ille vir T’es viré, illico !

Problème immobiliers

Quo no ascendet ! C’est pas là, l’ascenseur !

Latine loquimur Les latrines sont fermées

Tu rides ego fleo Tout ridé, l’égout fuit

Etc.

Bruno Fern, Typhaine Garnier, Christian Prigent,

Pages rosses, craductions, Les impressions nouvelles, 2015,

96 p., 9 €.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno fern, typhaine garnier, christian prigent, pages rosses (craductions), jeu, homophonie, latin, humour | ![]() Facebook |

Facebook |

25/03/2015

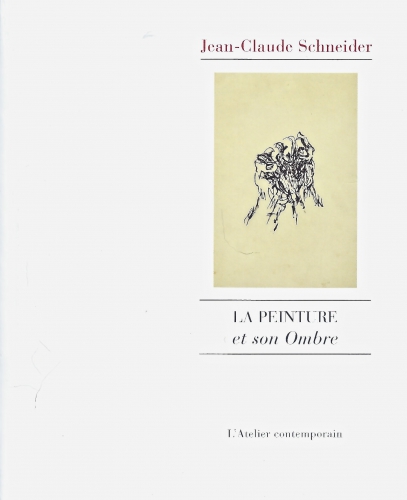

Jean-Claude Schneider, La Peinture et son Ombre

L’épaisseur du réel, peintures de Nicolas de Staël

[...]

D’autres peintures se vouent à l’expression de l’espace ou de la lumière ou des vibrations de couleurs, celle de Nicolas de Staël, d’emblée, veut dire l’épaisseur de la matière. Elle, matière, dont ma vue subit la brutalité lorsque l’obstrue ce chaos qui ne me parle pas encore. Masses opaques. Scellées. Ternes et mates. Où le densité croit avec la profondeur. Une infinité de gris. De murs. Pénétrant leur substance, j’habiterai ce mutisme, y décèlerai des assonances avec mes contradictions, mes apories, devinant qu’elles répètent les doutes, mes atermoiements. C’est cela qui affleure dans les toiles alors retenues par le peintre : un accord avec le monde dans lequel il se sent englué, et qu’au visage fermé des apparences répondent les traits illisibles de chorégraphies intérieures. Les titres énoncent l’âpreté de la tâche : la vie est dure, les portes n’ont pas de porte, contre le mur et l’horizon se brise l’élan des lames ; pour approcher le monde clos comme la prison de Piranèse qu’évoque une des toiles les chemins dénoncent leurs entraves. Tout : compact, confus, impénétrable. La lumière même est obstacle, l’air a pris corps. Les vides se comblent, non d’ajours, mais d’opacité. Il faut, pour traduire la nuit des fonds, saturer les tons les plus sombres, et qu’ils diffèrent à peine tant ils ont absorbé la moindre respiration, éteint toute vibration moins sourde. On n’irait pas, s’y enfonçant, traversant, vers le jour, mais vers plus de ténèbres encore. Graduée du plus dense au moins ténu, la pigmentation, de la teneur de l’ombre, énumère dans ces Compositions — ô la chimie des cémentations, la tectonique des intrications — la même abondance de textures, de chairs, que les natures mortes des primitifs hollandais. Les complexes charpentes qui étayent et tendent les peintures des années 47-49 morcellent et multiplient l’espace, y creusent un labyrinthe obscur et profond, citerne aux colonnes brisées ou voûtées, aux anfractuosités dérobées, enchevêtrées. C’est l’intérieur d’un corps.

[...]

Jean-Claude Schneider, La Peinture et son Ombre, "L’Atelier contemporain", éditions François-Marie Deyrolle, 2015, 208 p., p. 66-67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude schneider, la peinture et son ombre, nicolas de staël, matière, lumière, opacité, nature morte, labyrinthe | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2015

Tourguéniev, Un Roi Lear des steppes

Un Roi Lear des steppes

J’ai passé mes quinze premières années à la campagne, chez ma mère, riche propriétaire de la province de ***. L ‘impression la plus frappante qui me soit restée de ce temps déjà lointain, je la dois à notre plus proche voisin, un certain Martin Pétrovitch Karlo. Cette impression ne pourrait guère s’effacer pour la bonne raison que de toute ma vie je n’ai jamais rencontré son pareil. Imaginez un homme d’une taille gigantesque : sur un énorme buste était planté, un peu de travers et sans nulle apparence de cou, une tête monstrueuse surmontée d’une masse de cheveux en broussaille, d’un gris tirant sur le jaune, et qui partait presque des sourcils ébouriffés. Sur le vaste champ de ce visage, couleur de volaille plumée, un robuste nez couvert de bosses, flanqué d’yeux minuscules d’un bleu de faïence et d’expression hautaine, surplombait une bouche minuscule elle aussi. La voix qui sortait de cette bouche était enrouée et néanmoins retentissante elle rappelait le bruit strident que fait sur un mauvais pavé un charroi de barres de fer. Kharlov semblait toujours s’entretenir par grand vent avec une personne placée de l’autre côté d’un ravin. La véritable expression de son visage ne se laissait pas facilement définir, car on avait parfois de la peine à en embrasser d’un regard toute l’étendue ; sans être ni désagréable ni même d’une certaine grandeur, il n’en offrait pas moins un spectacle étonnant et extraordinaire. Et quelles mains il avait : de vrais coussins ! Quels doigts, quels pieds ! Je ne pouvais pas, il m’en souvient, considérer avec une sorte de terreur respectueuse le dos large de deux empans de Martin Pétrovitch, ni ses épaules semblables à deux meules de moulin, ni surtout ses oreilles qui, soulevées des deux côtés par ses grosses bajoues, rappelaient dans leurs volutes, leurs torsades et leurs boursouflures ces pains blancs en forme de cadenas si connus chez nous sous le nom de « kalatches ».

Tourguéniev, Un Roi Lear des steppes, dans Romans et nouvelles complets, III, traduction Henri Mongault, revue par Édith Scherrer, Pléiade / Gallimard, 1986, p. 169-170.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tourguéniev, un roi lear des steppes, portrait, démesure | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2015

Johannes Bobrowski, Boehlendorff et quelques autres, traduction J.-C. Schneider

À propos de poésies posthumes

Comme dans les monts d’Alk

Lorsqu’y court, aussi leste,

La bergère, qu’en plaine,

Et du roc fait son lit,

Mais dessus le pied déli-

Cat, pour mille baisers,

Ne veut plus avancer,

Quand moi, pour l’approcher,

Je saute les rochers,

Tant l’amour a des ailes,

Nonobstant les cailloux

Courant au-devant d’elle

Je tombe à deux genoux

Et aperçoit en haut

Ma vie et mon tombeau.

Johannes Bobrowski, Boehlendorff et quelques

autres, traduit de l’allemand par Jean-Claude

Schneider, La Dogana, 1993, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, boehlendorff et quelques autres, traduction j.-c. schneider, bergère, baisers, amoureux, vie, tombeau | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2015

Guillevic, Relier

Ce nouveau printemps

Ne t’inquiète pas

Du flux de la rivière :

Ce n’est pas lui

Qui te porte à ta fin

*

Ne t’inquiète pas

De l’orage en vue.

Que peut-il bien être

À côté des tiens ?

*

Ne t’inquiète pas

Du soleil ce soir.

Ce n’est pas toi

Qui l’as fatigué.

*

Ne t’inquiète pas

De tes cauchemars.

La nature se venge

De ce qu’elle fait pour toi.

*

Ne t’inquiète pas

Du bec du rapace,

Ce n’est pas à toi

Qu’il doit en vouloir.

*

Ne t’inquiète pas

Pour cette violette,

Elle veut être seule

À se regarder.

*

Ne t’inquiète pas

Du cri du coucou

Si tu sais aimer

Ce nouveau printemps.

Guillevic, Relier, 1938-1996,

Gallimard, 2007, p. 701-702.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, relier, ce nouveau printemps, soleil, orage, cauchemar, violette | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2015

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

rêvant d’une langue dot les images seraient tellement éblouissantes, profondes et fortes qu’elles tiendraient lieu de toute logique, et du cheminement ordinaire imposé à la pensée.

*

les mots labourent l’air

on pique lourdement de l’avant

L’écume

et le litre tordu du sillage

Cette image qui vient de sortir a mis exactement dix ans à mûrir. Je m’en content pour la fin de la matinée.

*

Poésie : comme dans cette récente découverte physiologique où l’on profite du violent sursaut d’énergie vitale accumulée au moment d’un danger extrême.

*

Je ne peux pas dire ce que je ressens : ce que je ressens ne m’intéresse pas.

Ce que les autres sentent ne m’intéresse pas.

Je m’occupe uniquement des détails de l’accident terrestre.

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955, édition établie par Clément Layet, Le bruit du temps, 2011, p. 123, 124, 125, 127.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, langue, image, poésie, sentiment | ![]() Facebook |

Facebook |