21/04/2024

Pascal Quignard, Petits traités, V

Il ne nous appartient pas de lire absolument. Nous ne lisons pas dans la connaissance que nous lisons. La si curieuse expérience de la lecture n’appartient qu’aux circonstances qui ont procuré, selon certaines civilisations, selon certains siècles, à certains d’entre nous, 1. Une voix tournée vers son silence, 2. L’usage de l’écriture et des livres pour nous maintenir dans ce désir, et dans l’oubli de ce désir, par la disposition si « autistique » et si curieuse — tournée vers soi, mais un soi hors de soi — de lire. D’être dans la langue seul et en silence.

Pascal Quignard, Petits traités, V, Maeght, 1990, p. 10-11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

03/11/2023

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a place au soleil pour tout le monde, mais ce n’est pas la place de la Concorde.

On a tout lu, mais ils ont lu un livre que vous devriez lire, qui leur donne une supériorité, et qui annule toutes vos lectures.

Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.

Un socialiste, indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 1087, 1089, 1090, 1096, 1097.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, littérature, lecture, jouissance | ![]() Facebook |

Facebook |

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a place au soleil pour tout le monde, mais ce n’est pas la place de la Concorde.

On a tout lu, mais ils ont lu un livre que vous devriez lire, qui leur donne une supériorité, et qui annule toutes vos lectures.

Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.

Un socialiste, indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 1087, 1089, 1090, 1096, 1097.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, littérature, lecture, jouissance | ![]() Facebook |

Facebook |

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a place au soleil pour tout le monde, mais ce n’est pas la place de la Concorde.

On a tout lu, mais ils ont lu un livre que vous devriez lire, qui leur donne une supériorité, et qui annule toutes vos lectures.

Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.

Un socialiste, indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 1087, 1089, 1090, 1096, 1097.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, littérature, lecture, jouissance | ![]() Facebook |

Facebook |

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il y a place au soleil pour tout le monde, mais ce n’est pas la place de la Concorde.

On a tout lu, mais ils ont lu un livre que vous devriez lire, qui leur donne une supériorité, et qui annule toutes vos lectures.

Pourquoi tant jouir ? Ne pas jouir est aussi amusant, et ça fatigue moins.

Un socialiste, indépendant jusqu’à ne pas craindre le luxe.

Chaque fois que je veux me mettre au travail, je suis dérangé par la littérature.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade/Gallimard, 1965, p. 1087, 1089, 1090, 1096, 1097.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, littérature, lecture, jouissance | ![]() Facebook |

Facebook |

27/10/2022

Jacques Lèbre, À bientôt

À partir de l’écluse de Fleury, un jeune chat a participé un moment à la promenade sur le chemin de halage, tantôt nous suivant tantôt nous précédant. Nous ne nous étions nullement concertés, c’était visiblement un accord tacite.

Comme si vous mouriez toujours, au beau milieu d’un carrefour. Des vêtements sont peut-être restés en désordre sur une chaise, un bol sur une table.

Les rendez-vous notés dans les agendas d’une personne disparue ? Tels ces piquets qui indiquent le tracé d’un chemin pris sous une épaisse couche de neige.

Je peux sans doute lire deux recueils d’un même poète dans une journée, mais passser d’un poète à un autre, non, je ne peux pas. Il faut un certain laps de temps, comme de traverser un tunnel pour passer d’un paysage à un autre.

Jacques Lèbre, À bientôt, Isolato, 2022, p. 19, 20, 22, 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, à bientôt, chat, désordre, mort, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

05/02/2022

Jacques Lèbre, Le poète est sous l'escalier

Un (...) thème qui me fait remarquer facilement des correspondances, c’est celui de la répétition. À vrai dire, je n’ai jamais senti de répétition dans la répétition, car elle est toujours peuplée d’infimes ou d’infinies variations. Entre un paysage familier aux états d’âme changeants et soi-même aux états d’âme tout aussi changeants il ne saurait y avoir de répétition. Cela pourrait commencer par Paul Valéry d’une façon aussi radicale que laconique : L’habitude est un excitant. Cela pourrait se poursuivre avec Georges Borgeaud dans Le soleil sur Aubiac : À me pencher sur la répétition, je ne ressens ni lassitude ni ennui et quand parfois mon enthousiasme s’amincit, j’en souffre comme le mystique qui se croit privé de la présence de Dieu. Mais c’est un livre plus récent qui m’a fait rouvrir celui de Borgeaud et chercher dans les Cahiers de Paul Valéry. Joël Cornuault, l’un de nos meilleurs écrivains buissonniers, écrit dans Liberté belle : Quoi qu’ils soient familiers , aucune usure ne semble pouvoir nous gâcher les formes ou l’atmosphère de nos tours rituels ; l’aspect général nous étant désormais bien connu, nous savons acclamer sur la route le plus petit fait nouveau, à nous seul perceptible : nous aimons entrer dans les détails sur ce chemin sans inquiétude, propice à la réflexion. Voilà une promenade qui est toujours la même et toujours une autre. Mais n’en irait-il pas de même dans la deuxième ou troisième relecture d’un livre ?

Jacques Lèbre, Le poète est sous l’escalier, Corti, 2021, p. 34-35.

Photo T. H., 2018

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, le poète est sous l'escalier, répétition, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2021

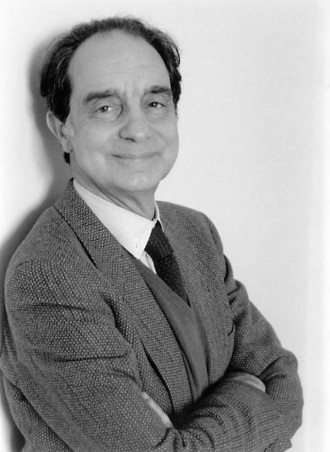

Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur

Écouter quelqu’un qui lit à haute voix, ce n’est pas la même chose que lire en silence. Quand tu lis, tu peux t’arrêter, ou survoler les phrases : c’est toi qui décides du rythme. Quand c’est un autre qui lit, il est difficile de faire coïncider ton attention avec le tempo de sa lecture : sa voix va ou trop vite ou trop lentement.

Si, en plus, le lecteur traduit, il s’ensuit une zone de flottement, d’hésitation autour des mots, une marge d’incertitude et d’improvisation éphémère. Le texte qui, lorsque tu le lis toi-même, est un objet bien présent, qu’il te faut affronter, devient, quand on te le traduit à haute voix, une chose que tu n’arrives pas à toucher.

Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur, Seuil, 1981, p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, si par une nuit d’hiver un voyageur, lecture, rythme, traduction | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2021

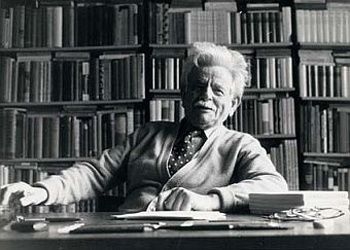

Elias Canetti, Histoire d'une jeunesse, La langue sauvée

Lectures de jour et lectures de nuit

[Ma mère] vivait dans l’attente du soir, plus précisément d el’heure où nous serions au lit et où elle pourrait retourner à sa lecture. C’était l’époque où elle lisait Strindberg. Je restais éveillé dans mon lit et je voyais, par-dessous la porte, le reflet de la lumière en provenance du salon. Elle était là, agenouillée sur sa chaise, les coudes plantés sur la table, la tête reposant sur le poing droit, devant elle, une haute pile de volumes jaunes, les œuvres de Strindberg. À chaque anniversaire et à Noël, la pile s’augmentait d’un volume, c’était l’unique chose qu’elle souhaitait recevoir de nous. Je n’avais pas le droit de lire ces livres et

cela me mettait dans tous mes états. Cependant je n’en ouvris jamais aucun à son insu. J’aimais cette interdiction et il me semble d’ailleurs que j’étais d’autant plus fasciné par les livres jaunes qu’il m’était défendu de les lire. Rien ne me rendait plus heureux que de lui faire présent d’un nouveau volume dont je ne connaissais que le titre.

Elias Canetti, Histoire d’une jeunesse, La langue sauvée, traduction Bernard Kreiss, La Livre de Poche, 1984, p. 230-231.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elias canetti, histoire d’une jeunesse, la langue sauvée, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2019

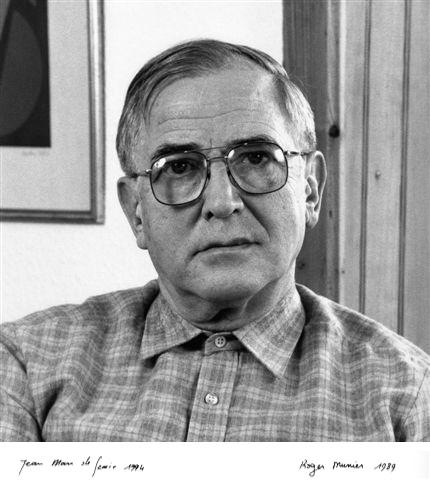

Roger Munier, Le moins du monde

Faire un texte

que la lecture efface

à mesure

La lumière a peut-être désir du jour,

comme la nuit de l’ombre,

le silence du silence…

Est-ce le vide

entre les choses

qui fait qu’elles sont choses,

ou les choses

en étant choses

qui font le vide ?

Maisons à l’aube,

aux volets clos.

Témoins aveugles.

Roger Munier, Le moins du monde,

Gallimard, 1982, p. 15, 16, 17, 19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger munier, le moins du monde, lecture, lumière, vide, aveugle | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2018

Laurent Cennamo, L'herbe rase, l'herbe haute

À midi le poème

À midi le poème porte un mouchoir

sur la tête. Tu lisais sur le balcon. L’enfant

blond en été, la fleur de coquelicot qui dépasse

du muret de pierres sèches. Les grands chênes

poussiéreux à l’horizon, le Petit Salève

lavandière penchée au-dessus de son invisible

baquet d’où jaillit un nuage de papillons.

Tu lisais, toi aussi à l’envers. Écrire

Beaucoup plus tard serait comme traverser

Le miroir, écrire dans l’air, comme Tolstoï

Dans la petite gare, Kafka

sur la photographie fraiche contre le mur,

fourrure, épais manchon. Ton front brûlant,

comme le cygne plonge sa tête et son

long cou dans les eaux du lac,

éblouissantes. Tu es un enfant encore pour peu

de temps, bientôt le poème prend fin (il est

midi) le ciel bascule et le Petit Salève

comme une bille dans son château de bois

Laurent Cennamo, L’herbe rase, l’herbe haute,

Bruno Doucey, 2018, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent cennamo, l’herbe rase, l’herbe haute, lecture, enfance, miroir, kafka, tolstoï | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2018

Ingeborg Bachmann, Malina

Des livres ? Oui, j’en lis beaucoup, j’ai toujours beaucoup lu. Non, je ne sais pas si nous nous comprenons. Je lis de préférence par terre, ou sur mon lit, presque toujours couchée, non, les livres importent moins que la lecture, noir sur blanc, les lettres, les syllabes, les lignes, ces fixations inhumaines, ces signes, ces conventions fixes, ce délire issu de l’homme et figé dans son expression. Croyez-moi, l’expression en délire, elle provient de notre délire. Ce qui compte aussi, c’est le fait de feuilleter, de courir, de fuir d’une page à l’autre, d’être complice d’un épanchement délirant qui s’est coagulé ; ce qui compte, c’est la bassesse d’un enjambement, l’assurance de la vie dans une seule phrase, et la réassurance des phrases dans la vie. Lire est un vice qui peut se substituer à tous les autres pour nous aider à vivre, parfois ; c’est une débauche, une intoxication qui vous ronge.

Ingeborg Bachmann, Malina, traduction Philippe Jaccottet et Claire de Oliveira, Seuil, 2008 (1973), p. 77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, malina, philippe jaccottet et claire de oliveira, livre, lecture, vice | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2018

Entretien avec Julien Bosc, juillet 2017

juillet 2017, pendant l'entretien

Tristan Hordé – Question banale, comment l’écriture a-t-elle commencé ?

Julien Bosc – Comme quelques personnes, j’ai commencé à écrire des nouvelles, quand j’étais adolescent, et même à seize ans un roman, Pléonasme — sans valeur aucune. Ensuite je me suis passionné pour le théâtre, j’ai lu beaucoup de pièces, classiques et contemporaines : pratiquement tout Shakespeare, beaucoup d’expressionnistes allemands, en particulier Wedekind, et pour le théâtre français Adamov par exemple.

T.H. – En es-tu resté à la lecture ?

J.B. – À vingt ans j’ai monté une compagnie et j’ai écrit quelques pièces. L’écriture est devenue chose sérieuse quand je me suis installé dans la Creuse, en 1988, à la suite d’un spectacle à Avignon. Je suis arrivé début août, je voulais être dans un endroit calme pour écrire ; écrire quoi ? je ne savais pas, mais écrire. Quand je me suis installé dans la maison que l’on me prêtait à cette époque, j’écrivais tous les soirs, la nuit, et lisais toute la journée. En écrivant, je me sentais en accord avec moi-même.

T.H. – Ce n’était pas le cas avec l’écriture de pièces de théâtre ?

J.B. – Peut-être pas autant. En écrivant ici, dans la Creuse, je découvrais aussi le plaisir d’être seul. Je ne l’avais jamais été complètement et cela me convenait à merveille. Je n’étais sollicité par rien et pouvais travailler tranquillement. Lire, écrire. Je marchais aussi beaucoup, et lire toute la journée me permettait de combler un vrai déficit culturel.

Je commençais donc à écrire et dans la librairie d’Aubusson je suis tombé sur L’Espace littéraire; ce fut une immense découverte. Et en lisant Blanchot j’ai découvert et lu les auteurs dont il parlait.

T.H. – Quand as-tu commencé l’édition, avec Le phare du Cousseix ? Et pourquoi ? Plusieurs écrivains sont devenus éditeurs pour s’éditer...

J.B. – En 2013. Les deux années précédentes, je n’avais pas écrit une ligne, seulement mon Journal, que je tiens d’ailleurs de manière très irrégulière, et la relation charnelle avec la poésie me manquait. N’écrivant plus, je me suis dit que j’allais publier les autres ; j’ai commencé par Joël Baudry, puis il y eut Jacques Lèbre, Louis Dubost, Alain Lévêque, Erwan Rougé, Fabienne Courtade, Ludovic Degroote, Paul de Roux..., et les deux derniers Michel Bourçon et Étienne Faure. Quant à me publier moi-même, non ! C’est en principe tout ce qu’il y a de personnel : n’ayant confiance en moi ni en mon écriture, j’ai besoin d’en passer par la lecture d’un éditeur.

Le phare, c’est un repère, un moyen de ne pas être totalement perdu.

T.H. – Mais tu n’es pas perdu quand tu écris... ?

J.B. – Quand j’écris, et uniquement quand j’écris, c’est-à-dire quand je suis à ma table écrivant, je me sens à ma place – n’en étant pas moins souvent perdu.

T.H. – Tu as le projet de publier des ensembles plus importants que des plaquettes ?

J.B. – Si c’est possible, une fois par an, un livre avec un nombre de pages plus important, car chacune des plaquettes publiées par le phare du cousseix est composée de deux in-quarto, soit seize pages. Le premier, sera un livre de Dominique Maurizi, Démons, j’espère pour le marché de la poésie en 2018.

T.H. – Quels ont été tes premiers textes publiés ?

J.B. – Deux petits ensembles publiés aux éditions L’Éther Vague-Patrice Thierry. Ce n’était pas de la poésie. Le premier, L’Oculus, était un long récit érotique, et le second, Préludes, un recueil de très courts récits – L’Oculus, c’était l’histoire d’un marin, et L’Oculus c’est le nom du bateau dans le livre. Puis j’ai écrit des poèmes. Le premier recueil, Pas, a paru aux éditions Unes. J’avais alors été très malade et fait un long séjour à l’hôpital dont j’étais ressorti très dépressif... Je ne pouvais quasiment plus marcher mais tous les jours je me forçais toutefois à marcher. J’allais comme un escargot et le corps me parlait, des lambeaux de phrases me venaient que je notais à mon retour. Ainsi sont nés les poèmes de Pas. Cette maladie a marqué une rupture et je n’ai plus écrit ensuite que des poèmes, en prose ou en vers. C’est par cette « voix du corps » que je suis entré en poésie.

T.H. – L’érotisme revient dans un de tes derniers textes, Le Corps de la langue. C’est une voie que tu explores ?

J.B. – Une voie que j’ai explorée. Le Corps de la langueest paru en 2016, mais a été écrit bien avant sa parution. Je pense que l’influence de Georges Bataille, que j’ai lu jeune adolescent, a été déterminante dans certains choix d’écriture.

T.H. – Dans tes livres, ce qui m’apparaît vivement c’est l’extrême attention à la vie quotidienne, aux choses de la vie, par exemple dans La Coupée, publié en 2017.

J.B. – Il y a eu un changement chez moi, un passage de l’écriture de la nuit à l’écriture du jour. Ce changement s’est passé sur le bateau de La Coupée, un porte-conteneurs, où je n’ai rien fait d’autre que regarder. Regarder comme un gamin ; je n’étais jamais allé en mer ni sur un bateau, et j’étais heureux comme un gosse qui découvre quelque chose pour la première fois. Je dormais très peu, étant libre de circuler partout sur le cargo, de jour comme de nuit. En partant, je pensais tenir un journal de bord, or non j’ai écrit les poèmes réunis dans La Coupée, un ou deux par jour. Lorsque je suis revenu ici, je me suis dit qu’il me fallait écrire en regardant autour de moi, et quelques poèmes d’un ensemble, La demeure et le lieu, ont été publiés dans la revue Rehauts. C’est le cerisier dans la cour, l’oiseau qui s’y perche, les gens que l’on croise...

De plus, ma rencontre avec Jacques Lèbre, en 2011, a été déterminante. Il m’a fait comprendre que le genre de poésie que j’écrivais était possible, que l’on pouvait écrire à propos de ces petits riens du quotidien. Je lui ai envoyé un ensemble de poèmes, il m’a répondu. Nous sommes tous deux des taiseux, ce qui nous a rapprochés et a forgé notre amitié. Je lui dois beaucoup.

T.H. – Les différences importantes entre tes derniers recueils et ce que tu écris maintenant donnent l’impression que tu écris à partir des « je » contradictoires qui constituent chacun ; il est difficile d’établir une relation entre La Coupée et Maman est morte, par exemple.

J.B. – Je n’ai jamais de projet d’écriture, je ne cherche pas. Un premier vers, une première phrase vient et j’essaie de dérouler la bobine. Maman est morte, est venu d’une idée d’un ami photographe qui avait assisté chez mes anciens voisins à la tuerie du cochon et avait pris beaucoup de photos. Nous avions envisagé un livre texte et photos qui n’a pu se faire. Et puis peu après sa mère est morte et j’ai écrit ce texte.

Avec La Coupée, j’étais très à l’aise, la souffrance que je pouvais éprouver auparavant avait momentanément disparu, je regardais le dehors et beaucoup moins le dedans, mes états d’âme disons. C’est sinon vrai, chacun de mes livres est différent des autres. Je n’ai pas vraiment de « style », je peux le regretter mais qu’importe. Tu as raison, nous sommes constitués de plusieurs « je » et c’est l’un d’eux qui chaque fois parle d’un livre à l’autre. Je n’ai jamais de projet d’écriture, j’écris quand je peux et comme je peux...

T.H. – De la poussière sur vos cils est un texte de souffrance.

J.B. – Dans De la poussière sur vos cils, des traces anciennes ont resurgi, et le fait que je sois juif n’est pas indifférent, même si nous n’avons jamais parlé de la Shoah avec mes parents. Toutefois la déportation, les camps de concentration me concernent, sont en moi d’une certaine façon, aussi car tous les membres de la famille de ma mère, hormis quelques-uns, sont morts dans ces camps. Quand la mairie de Paris a commencé à poser des plaques pour rappeler la déportation d’enfants juifs, un jour mon fils m’a demandé pourquoi je n’étais pas mort. Il a posé la même question à ses grands-parents... J’ai aussi le souvenir d’un grand oncle aveugle qui jouait du piano, qui avait été dans les camps... Il est un autre texte de souffrance, comme tu le dis justement, que j’ai récemment terminé, Le coucou chante contre mon cœur. Il est lié à ceux qu’on appelle des « migrants » et qui meurent par milliers en Méditerranée. À̀ mes yeux, il s’agit du plus grand scandale depuis la dernière guerre, une semblable tragédie, la même indifférence quasi générale. Dans ce texte (une longue suite de dizains) tout ce que j’ai vu en Afrique Noire est revenu pour la première fois dans mon écriture poétique sans que j’en aie rien décidé à l’avance – funérailles, rituels, solidarités familiales, mythes ou contes, vie quotidienne dans les villages...

T.H. – Comment es-tu venu à l’ethnographie ?

J.B. – Ça s’est fait assez simplement, dans les années 1990. Pour gagner ma vie, entre autres choses, j’écrivais les scénarios de documentaires. Je travaillais pour une petite boîte de production et j’ai fait la connaissance d’un réalisateur qui partait faire un documentaire sur la musique lobi au Burkina Faso ; on a sympathisé et il m’a proposé, pour les repérages, de l’accompagner. Ce fut un nouveau bouleversement dans ma vie. En arrivant à Ouagadougou je me suis immédiatement senti chez moi. Auparavant, par Leiris et son Afrique fantôme, Alfred Métraux, Roger Caillois, la revue Documents... ; je m’étais intéressé à l’ethnographie, je commençais aussi à lire Françoise Héritier. J’ai ensuite voulu retourner au Burkina Faso, mais pour faire quelque chose, aussi me suis-je inscrit à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales reprenant des études pour travailler sur l’art lobi (une petite population du sud-ouest du Burkina Faso). Je voulais un cadre (l’EHESS) et cela répondait aussi pour moi au complexe de ne pas avoir fait de longues études – quand j’étais jeune on n’a cessé de me dire, « Tu ne feras jamais rien »... Je suis allé jusqu’en thèse, soutenu par Jean Jamin, exécuteur littéraire et ami de Leiris. La direction du musée du Quai Branly, alors en projet, m’a invité à y participer et j’ai conçu un espace consacré à l’art lobi. Il est présent dans le musée depuis son inauguration.

T.H. – Tu n’as pas voulu poursuivre dans cette voie ?

J.B. – J’avais consacré dix ans de ma vie à ces recherches, c’était terminé. J’ai beaucoup appris dans les « façons de dire, façons de faire » (pour reprendre le titre d’un merveilleux ouvrage de Yvonne Verdier), ça m’a passionné puis cela s’est éteint, comme une histoire d’amour.

T.H. – Pourquoi être venu t’installer dans la Creuse ?

J.B. – Les parents d’une amie de collège ont une maison par ici et ils me la prêtaient quand je le souhaitais. Après j’ai trouvé une maison, louée pendant dix ans, puis en 2004 j’ai pu acheter celle où nous sommes. Je n’ai jamais écrit ailleurs que dans la Creuse, à part les poèmes sur le porte-conteneurs – d’une certaine manière, les deux lieux sont des îles. Ici, je suis seul, complètement seul, et ne peux d’ailleurs travailler si quelqu’un est dans la maison. La Creuse est vraiment mon territoire d’écriture. Et cette maison n’a de raison d’être que si je parviens à écrire.

------------------------------

© Propos recueillis en juillet 2017 à Cousseix, publiés dans les Carnets d'eucharis, mars 2018.

© Photo Chantal Tanet.

Publié dans Bosc Julien, ENTRETIENS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien avec julien bosc, écriture, lecture, poésie, édition, ethnographie, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2017

Pascal Quignard, Petits traités, V

De librorum delectu

La lecture sert à faire resurgir ceux qui furent. Elle sert à faire s’approcher ce qui n’est pas. Elle sert à faire parler ceux qui sont sans voix. Par elle des ombres et des silencieux se rencontrent. Elle sert à les faire participer à l’existence que les vivants mènent. Autant que ceux qui vivent auprès de nous, autant que ceux que nous avons aimés, autant ceux dont les livres nous conservent les noms. La lecture sert de cette façon à nous inclure dans ce « rien ». Elle sert à nous réapproprier à ceux qui ont cessé d’être ou qui le cessent, à ce défaut en eux qui nous fit entre leurs jambes, et à ce vide en nous qui lui correspond sur le champ.

La prière.

La continuation des vivants et des morts.

La lecture sert à transformer la solitude en une communauté dénuée de « soi ». Une solidarité des « errants assis ».

Pascal Quignard, Petits traités, tome V, Maeght éditeur, 1990, p. 163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, tome v, de librotum délecte, lecture, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

08/04/2016

Henry James, Carnets, dans Un portrait de femme et autres romans

( ...) je ne parlerai pas d’Ivan Tourguéniev, le plus délicieux et le plus aimable des hommes, ni de Gustave Flaubert, que je serai toujours si heureux d’avoir connu ; nature puissante, grave, mélancolique, virile, profondément corrompue mais non corruptrice. Quelque chose en lui me plut beaucoup et il se montra fort bienveillant envers moi. Il dominait de la tête et des épaules tous les autres, ceux que je rencontrais chez lui le dimanche après-midi — Zola, Goncourt, Daudet, etc. (Je veux dire en tant qu’homme — non comme causeur, etc.). Je me rappelle en particulier certain après-midi — en semaine — où j’allai le voir et le trouvai seul. Je suis resté longtemps assis en sa compagnie. Une impulsion soudaine le poussa à me réciter un petit poème de Théophile Gautier, « Les Vieux Portraits » (ce qui déclencha l’impulsion, c’est que nous venions de parler des poètes français, et il avait exprimé sa prédilection pour Théophile Gautier plutôt qu’Alfred de Musset ; il était plus français, etc.

Henry James, I. Carnets, traduction Louise Servicen, revue par Évelyne Labbé, dans Un portrait de femme, et autres romans, Gallimard / Pléiade, 2016, p. 1339.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henry james, carnets, flaubert, tourguéniev, rencontre, lecture, théophile gautier | ![]() Facebook |

Facebook |