05/10/2024

Jacques Réda, rencontres et lectures

Jacques Réda (24 janvier 1929-30 septembre 2024)

Rencontres et lectures

Une grande pièce et sur un semblant d’estrade une batterie presque complète, sur des étagères un nombre impressionnant de soldats de plomb apparemment rangés par régiments — « Je m’exerce un peu, je ne suis pas Art Blakey. Les soldats de plomb… ; vous êtes sorti de l’enfance, vous ? »

C’était à la fin des années 1980, dans le quinzième arrondissement, et l’entretien dura des heures, à propos de Paris, du vers, du jazz (Réda était chroniqueur dans Jazz Magazinedepuis les années 1960), de la campagne, du vin, des avantages du solex en ville, de Charles Albert Cingria, de la poésie contemporaine (il dirigeait La NRF), des anciennes lignes de chemin de fer, de ses premières publications (introuvables, mais présentes à la Bibliothèque nationale). De tout. Toujours sérieux mais avec humour. Défense argumentée du vers français dont il connaissait parfaitement l’histoire. Impossible d’oublier l’énergie de Jacques Réda, son refus aussi d’être vu comme un « poète » — il avait alors publié une vingtaine de livres —, son extrême modestie, son écoute toujours attentive et le souci de répondre aux questions qui avaient dû lui être souvent posées.

Quelques rares rencontres ensuite, les dernières dans le vingtième où il s’était installé, et près de la place Saint-Sulpice, où le consumérisme triomphant a instauré un marché et « voué un mois comme à la Vierge Marie », ce qu’il fustige dans Mes sept familles. Restent les livres, toujours relus, nombreux quand on a écrit pendant un peu plus de soixante-dix ans. On l’y retrouve, entier, même si parfois masqué. Relectures.

Le préambule de Mes sept familles (fario, 2022), à propos de ses « ascendants littéraires » (p. 7) :

(…) tout ce que j’ai lu depuis que j’ai appris à lire et à écrire, et qui était souvent sans rapport avec la littérature (absente du milieu où je vivais), a aussitôt suscité chez moi un réflexe d’imitation qui m’a longtemps laissé douter d’avoir, littérairement, une singularité quelconque — si j’en ai une, et il ne m’appartient pas d’en décider.

Un "auto-portrait", celui qui ouvre Les ruines de Paris (Gallimard, 1978, p. 14) :

Je rentre. Il y a des œufs, du fromage, du vin, beaucoup de disques où, grâce à des boutons, on peut mettre en valeur la partie de la contrebasse. Ainsi je continue d’avancer, pizzicato. Est-ce que je suis gai ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que j’avance vers une énigme, une signification ? Je ne cherche pas trop à comprendre. Je ne suis plus que la vibration de ces cordes fondamentales tendues comme l’espérance, pleines comme l’amour.

Toujours dans Les ruines de Paris (p. 153) :

Une fois de plus c’est au coin de ce buffet de gare que je vais pleurer. Au moins les gens du quai d’en face peuvent croire que j’éternue. Et je pleure de tout mon corps devant cette solitude, même si quand même après des mois j’allais retrouver quelqu’un. C’était un autre soir, en octobre. Impossible de m’en empêcher mais ça ne durera pas. Je me demande ce qui dure.

Réda a régulièrement écrit à propos du vers, du sien, plus généralement de son statut aujourd’hui. Une partie importante de ses réflexions dans Celle qui vient à pas légers (Fata Morgana, 1999) sont reprises et développées dans un long entretien : Alexandre Prieux & Jacques Réda, Entretien avec Monsieur Texte (fario, 2020). Quelques extraits :

J’ai écrit en vers réguliers, en vers libres, en versets et en prose, et je n’ai rien inventé, pas même, contrairement à ce que croient certains spécialistes de la poésie française qui ne la connaissent pas très bien, le vers de quatorze syllabes, ni le vers mâché. (p. 106)

Il faut comprendre que [les] formes fixes, que le vers-libriste regarde comme des obstacles intolérables à la liberté de son inspiration, sont, dans la langue, un équivalent des exercices de solfège qui n’ont pas de valeur poétique en eux-mêmes, mais qui permettent à cette inspiration de se manifester à plein, et non derrière le rideau de fumée des coupes arbitraires et des images dont l’abondance est le produit d’un système devenu lui-même producteur à bon compte d’anti-clichés inanes. (p. 110)

Etc. Qu’est-ce que la poésie peut exprimer de la « réalité » ? Le vers compté est certes un artifice mais il favorise notre contact avec ce fond insaisissable de la réalité qu’est le rythme, donc l’approche d’« une saisie éternisée de l’instant ». Comme le fait le swing : Réda traduit le titre de Charlie Parker, It’s the time par « maintenant est toujours le seul moment qui compte ». Seule manière d’accepter cette « vie incompréhensible », comme il l’écrit dans Les ruines de Paris (p. 144). Quelle autre issue ?

Peut-être que si je réussissais enfin à tout décrire, à l’instant même où le moindre brin d’herbe ou de fil de fer paraît, je comprendrais quel rôle ambulant je tiens moi dans ce rythme, dans cet ordre dont s’exerce la poigne extatique partout — des mouvements de cinq gamins en train de shooter une balle, à ce gui noir dans les peupliers établi comme une partition. (pp. 146-147).

Mais il faudrait toujours recommencer… C’est pourquoi Jacques Réda a publié en 2023 Leçons de l’Arbre et du Vent (Gallimard).

Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, rencontres et lectures | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2024

Jacques Réda, Les ruines de Paris

Une fois de plus c’est au coin de ce buffet de gare que je vais pleurer. Au moins les gens du quai d’en face peuvent croire que j’éternue. Ici je suis tout seul. Et je pleure de tout mon corps devant cette solitude, comme si quand même après des mois j’allais retrouver quelqu’un. C’était un autre soir, en octobre. Impossible de m’en empêcher mais ça ne durera pas. Je me demande ce qui dure. Je me le suis demandé pendant toutes ces heures d’autorail dans le Jura noir, ces correspondances sous la pluie, ces attentes dans des haltes aux pendules barrées d’une croix. Et me voilà de nouveau avec le saisissement de la réponse : il n’y a pas de mots ; rien que ce vide ténébreux qui n’est qu’un buffet de gare, la tête contre pour que de loin on suppose que je tousse ou que je rends. Peut-être.

Jacques Réda, Les ruines de Paris, Gallimard, 1978, p. 153.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, les ruines de paris, pleurer | ![]() Facebook |

Facebook |

03/10/2024

Jacques Réda, Les ruines de Paris

Malgré son bébé cette jeune femme a l’œil en coin-du-bois. Je lui demande où trouver une gare ou le 196, et en retour je lui déconseille le sentier d’où je descends. Elle y perdrait certainement la poussette. Sur ses indications bien précises je trouve l’endroit, marqué comme à Paris d’un potelet à tête jaune et rouge, mais l’autobus ne passe jamais. J’écris en haut d’un mur d’où l’on voit s’emballer vers la forêt toute une plaine, qui fut des champs, et qui devient à présent une sorte de savane suburbaine en ondulations pâles au beau soleil. Des émeus, des girafes peut-être, n’étonneraient qu’à moitié.

Jacques Réda, Les ruines de Paris, Gallimard, 1978, p. 118.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jacques réda, les ruines de paris, paysage | ![]() Facebook |

Facebook |

02/10/2024

Jacques Réda, Les ruines de Paris

Tant bien que mal enfin j’attends la place de la Concorde. L’espace devient tout à coup maritime. Même par vent presque nul, un souffle d’appareillage s’y fait sentir. Et, contre les colonnes, sous les balustrades où veillent des lions, montent en se balançant des vaisseaux à châteaux du Lorrain, dont tout le bois de coque et de mâts, et les cordes et les toiles sifflent et craquent, déchirant l’étendard fumeux qui sans cesse se redéploie au-dessus de la ville. Je vais donc comme le long d’une plage, par des guérets.

Jacques Réda, Les ruines de Paris, Gallimard, 1978, p. 10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques céda, les ruines de paris, métamorphose | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2022

Les Ruines de Paris

Des fleurs des acacias qui moussent pendent au-dessus du trottoir. Je m’aperçois que trois demoiselles pour vouloir en cueillir des grappes : elles n’y arriveront pas. J’estimerais assez naturel de leur venir en aide, mais qu’en penseraient-elles, et puis moi, dans le vacillement de la courte échelle ? J’attends donc qu’elles aient disparu avant de plonger les bras dans le lait frais bouillonnant de ces géants de la ligne de Ceinture. Les fleurs sentent le grenier à foin un été sous l’averse (je me souviens de l’été de 43), la cigarette Senior Service, le cou de jeune fille, la camomille — bref elles sentent surtout l‘acacia. Si candides, si fragiles, j’en remplis ma sacoche dont le ressort va sauter rue d’Alésia, s’embrouillant dans la chaîne, compliquant prosaïquement le reste de la journée, alors que j’avais prémédité de bouleverser ma vie en offrant ces fleurs — mais je divague, et surtout j’anticipe ; je n’ai même pas encore atteint le coin de la rue de Patay, près du restaurant La Pente Douce ; je ne fais qu’amorcer la descente vers les derniers potagers suspendus de la rue Regnault, et là, dans les lointains brumeux d’une Afrique de rêve, d’horizons en photogravure d’atlas géographique, aberrant mais fatal, sans nom, sans raison, sans emploi, éclôt en fragment absolu le piton du zoo de Vincennes.

Jacques Réda, Les Ruines de Paris, Gallimard, 1972, p. 86-87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, less ruines de paris, acacia, demoiselle, odeur | ![]() Facebook |

Facebook |

13/11/2022

Jacques Réda, Retour au calme

La mercière

Ayant mis des chandails en solde sur le trottoir,

Elle contemple l’infini du fond de sa boutique.

Au passage on entend grésiller des musiques

Comme de l’huile chaude, au fond d’un petit transistor.

On croise en même temp des gens qui déménagent

Des poêles, des ballons débordant de lainages,

Ils ont l’air misérable et louche, un peu traqué.

Un couloir de travers les avale, et le pavé

Luit de nouveau comme un couteau dans un libre-service.

Froid et gras, son reflet met dans la profondeur

Des vitrines une autre rue où le ciel des tropiques

Décoloré voisine avec les fioles du coiffeur,

Des lavabos et des gâteaux aux couleurs utopiques,

Pendu bien au-delà sans remuer d’un cil,

L'œil résigné de la mercière les traverse.

Elle n’attend plus rien. L’hiver est nuisible au commerce,

Elle ne vendra pas aujourd’hui la moindre bobine de fil.

Jacques Réda, Rettour au calme, Gallimard, 1989, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, mercière, infini, hiver | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2022

Jacques Réda, Retour au calme

La pie

Au nouvel habitant de la cour (la pie) ;

Derrière mon rideau, ma vieille, je t’épie,

Car depuis ce matin — et ce n’est pas fini —

Tu n’as pas arrêté d’aller, venir ; ton nid

Doit prendre forme en haut de l’immense platane,

Avec des ramillons, des bouts de tarlatane,

De paille, de ficelle ; et, régulièrement,

On entend éclater ton sec ricanement

Qui suspend à tout coup la cadence baroque

Du merle et des moineaux, l’effervescent colloque.

Le concert matinal deviendra bien succinct

Quand, ta famille ayant passé de deux à cinq,

La cour, déjà soumise aux rauques tourterelles,

Retentira du bruit sans fin de ses querelles,

Il est vrai que dans le blason des animaux,

Rien ne vaut la sobriété des deux émaux

Qui, composant le rien d’argent pur et de sable,

Te rendent entre mille oiseaux reconnaissable,

Comme ce vol au mécanique et lourd ballant

Qui paraît imiter celui d’un cerf-volant.

(...)

Jacques Réda, Retour au calme, Gallimard, 1989, p. 131.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, pie, concert | ![]() Facebook |

Facebook |

11/11/2022

Jacques Réda, la Tourne

Encore un coup mais seul dans la foule : valise jaune,

Le pas absent d’un autre — il n’est jamais rien ni personne

A quitter, ne reviendra plus, le voilà disparu

Dans le corps de l’indifférence enfin remise en marche :

Elle franchit le pont, ses doigts dans l’eau froide, grandit,

S’en va dormant contre la nuit entièrement masquée

Sauf cette fente de l’œil incompréhensible résiste.

Jacques Réda, La Tourne, Gallimard, 1975, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques céda, la tourne, foule, indifférence | ![]() Facebook |

Facebook |

10/11/2022

Jacques Réda, Amen

Automne

Ah je le reconnais, c’est déjà le souffle d’automne

Errant, qui du fond des forêts propage son tonnerre

En silence et désempare les vergers trop lourds ;

Ce vent grave qui nous ressemble et parle notre langue

Où chante à mi-voix un désastre.

Offrons-lui le déclin

Des roses, le charroi d’odeurs qui verse lentement

Dans la vallée, et la strophe d’oiseaux qu’il dénoue

Au creux de la chaleur où nous avons dormi.

Ce soir,

Longtemps fermé dans son éclat, le ciel grandi se détache

Qui fut notre seuil coutumier s’éloigne à longues enjambées

Par les replis du val ouvert à la lecture de la pluie.

Jacques Réda, Amen, Gallimard, 1968, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques céda, amen, automne, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2021

Jacques Réda, L'herbe des talus

Tombeau de mon livre

Livre après livre on a refermé le même tombeau.

Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée

Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.

Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau

Double infidèle et désormais absorbé dans le site,

Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —

Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil

Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —

Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future

Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.

Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli

Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,

Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe

Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.

Jacques Réda, L'herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau de mon livre | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2021

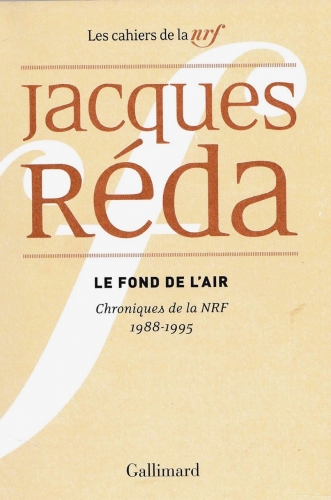

Jacques Réda, Le Fond de l'air : recension

« Ainsi va le monde »

Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.

Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.

"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »

Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.

Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.

Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »

Et, en effet, nous supportons tout cela.

Le commentaire de sitaudis.fr

"Chroniques de la NRF" (1988-1995)

Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2020

128 p.

12,50 €

« Ainsi va le monde »

Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.

Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.

"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »

Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.

Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.

Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »

Et, en effet, nous supportons tout cela.

Jacques Réda, Le Fond de l’air, ‘’Chroniques de la NRF’’, (1988-1995), Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2019, 128 p., 12,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 7 décembre 2020.

Publié dans RECENSIONS, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l'air : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2020

Jacques Réda, Le fond de l'air, Chroniques de La NRF, 1988-1995

Le pompon [1991]

À l’occasion d’une Fête de la poésie intitulée Pour la poésie [...] événement national créé à (sic) l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, se sont tenus les 12, 13 et 14 juin derniers, à Marseille, des États généraux de la Poésie. On ne sait trop de quels mandants les délégués avaient reçu leur charge, mais on identifiait aisément deux ou trois représentants de la noblesse, des observateurs délégués par le clergé, quelques figures typiques du tiers état. Cette assemblée se proposait de dresser un état des lieux de la poésie d’aujourd’hui [...] pour aboutir à toute une série de propositions concrètes dans différents domaines en faveur de la poésie. On peut donc espérer que ces États généraux ne tarderont pas à engendrer une Constituante, puis une Législative accouchant à son tour d’une Convention et, peut-être, d’une petite Terreur. Car à quoi des propositions concrètes serviraient-elles si elles ne devaient pas déboucher sur des mesures de salut public ? Les États généraux n’ayant pas hésité à aborder la question de la création poétique elle-même, on est en droit d’attendre une définition enfin officielle, administrative, voire obligatoire, d’une poésie garantie par le gouvernement. Avouons que ce sera bien commode.

Jacques Réda, Le fond de l’air, Chroniques de La NRF, 1988-1995, Gallimard, 2020, p. 90-91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l’air, chroniques de la nrf, 1988-1995, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2020

Jacques Réda, Retour au calme

La boulangerie

Souvent assez tard en hiver cette boulangerie

En face reste ouverte, et l’on peut voir le pain

Nimber d’or les cheveux frisés de la boulangère

Qui, bien qu’à tant d’égards ordinaire, nourrit

Des desseins obliques de femme et s’ennuie. Et parfois

La boutique à cette heure est vide ; elle ne brille

Qu’à la gloire exclusive du pain.

Il suffit bien je crois de sa lumière au coin

De la rue assez tard en hiver pour que l’on remercie.

Jacques Réda, Retour au calme, Gallimard, 1989, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, boulangerie, ennui, pain | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2020

Jacques Réda, La course

Gitans à Montreuil

Dans les vergers à l’abandon qui dominent Montreuil,

Les filles des Gitans fument près des roulottes.

Sous des cordes à linge où sèchent leurs culottes,

Elles rodent avec la grâce du chevreuil.

On n'ose jeter en passant qu’un rapide coup d’œil :

Des vieilles à l’affût suspendent leurs parlottes

(Les hommes sont allés vendre des camelotes

Dans le grand déballage, en bas). Pourquoi ce deuil

Au fond de la lumière alors qu’elle irradie,

Et dans l’air vif ce goût fade de maladie ?

Les filles des Gitans ont beau se déhancher,

L’espace fourbu gît sous ses propres décombres :

Cabanes à lapins, potagers à concombres

Sous la fumée inerte et sans feu d’un pêcher

Rose.

Jacques Réda, La course, Gallimard, 1999, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques redescend, la course, gitans à montreuil, fllles, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2020

Jacques Réda, L'incorrigible

Ulysses

Des pas sertis dans le bitume ont un éclat de cuivre :

Ce sont les traces du héros de ce fameux roman

Qui circule à travers Dublin, l’agite, et la délivre

De son destin provincial — étrange moment

Où tous les récits ont trouvé leur aboutissement

Convulsif dans une Odyssée convulsivement ivre.

Quand on accompagne ces pas, il arrive un moment

Où l’on se demande où l’on va : dans la ville, ou le livre ?

On s’y perd à la longue. Mais un circuit personnel

Se dessine, qui vous ramène aux abords d’O’Connell

Bridge ou devant la poste à l’imposante colonnade.

On y discerne des éclats de balle ou de grenade,

Et c’est dans l’histoire vraie, et ses héros de sang

Qui mêlés à l’imaginaire arrête le passant.

Jacques Réda, L’incorrigible, Gallimard, 1996, p. 66.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l’incorrigible, ulysses, dublin, james joyce, traces | ![]() Facebook |

Facebook |