18/05/2022

Cesare Pavese, Le métier de vivre

Faire profession d’enthousiasme est la plus écœurante des insincérités.

Il faut cherche une seule chose pour en trouver plusieurs.

La vie n’est pas recherche d’expériences mais de soi-même. Une fois découvert son propre stratus fondamental, on s’aperçoit qu’il coïncide avec son destin et on trouve la paix.

Personne ne renonce à ce qu’il connaît. On renonce seulement à ce qu’on ignore. C’est là pourquoi les jeunes gens sont moins égoïstes que les adultes et les vieillards.

La stratégie amoureuse ne peut s’employer que quand on n’est pas amoureux.

Cesare Pavese, Le métier de vivre, traduction Michel Arnaud, Gallimard, 1958, p. 145, 145, 167, 170, 173.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pavese Cesare | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cesare pavese, le métier de vivre, enthousiasme, expérience, amoureux | ![]() Facebook |

Facebook |

06/11/2020

Pierre Chappuis, Battre le briquet

Ressassement

Que le monde — partie vaut pour le tout — ailleurs sans autre à notre conscience, que, par la grâce du poème, nulle distance (pourtant non abolie) n’intervienne entre les mots et les choses en vertu d’une adhésion unissant de même le poème à son lecteur, cela peut-il n'être qu’un vœu ? Toujours la même ombre au tableau attire le regard au point de l’engloutir. Par-delà, en fin de compte, le poème trouve à vibrer, et le monde, les choses avec lui.

Expérience première, vitale, renouvelée à chaque fois ; éblouissante ? Peut-être simple ressassement d’une idée reçue — c’est dans l’air ! — des plus banales aujourd’hui.

Pierre Chappuis, Battre le briquet, éditions corti, 2018, p. 56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, battre le briquet, ressassement, expérience, poème, lecteur | ![]() Facebook |

Facebook |

25/03/2019

Raymond Queneau, Le Voyage en Grèce

(…) La science actuelle est un disparate, un amas incoordonnable et voilà pourquoi sa richesse est un dénuement. Un individu fini ne peut amasser en un temps fini un nombre indéfini de connaissances (faits). Résultat : le savant réduit à la spécialisation ; « l’honnête homme » réduit au snobisme ; le citoyen réduit à l’ignorance. (…)

Il faut ajouter qu’avec la science actuelle, en dehors de domaines minimes pour chacun, l’ « élite » doit se satisfaire elle aussi de rudiments mal digérés. C’est que cette masse colossale de faits qu’est la « culture moderne » n’est pas en réalité un savoir et ne fournit pas les moyens d’atteindre à un savoir quelconque. En dehors de son intérêt pratique, en dehors des théories fragmentaires, et qui viennent d’ailleurs, cette masse en elle-même n’est que le résultat d’un désordre, le déchet de l’incohérence de toutes les recherches et de toutes les expériences ; ce à quoi vient s’ajouter toute la poussière de l’histoire, de l’archéologie, etc. Tout ceci ne peut rien apprendre à l’homme. Ce n’est d’aucun usage pour sa culture réelle, ni pour son bonheur, ce ne lui est d’aucune utilitépour l’aider à découvrir sa propre vérité.

Raymond Queneau, Le Voyage en Grèce, Gallimard, 1973, p. 101-102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le voyage en grèce, savoir, ignorance, science, expérience | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2019

Joseph Joubert, Carnets, I

C’est le genre humain en corps qui invente les arts. Tous sont fils des expériences que les sociétés se sont transmises et des besoins communs à tous.

Les célèbres, les illustres parmi nous sont ceux qui excellent, non pas dans quelque science, mais dans quelque science à la mode.

Ils aiment mieux qu’on le leur donne à croire qu’à comprendre.

Enfants. Ont plus besoin de modèles que de critiques.

Joseph Joubert, Carnets, I, Gallimard, 1994, p. 258, 270, 325, 332.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, i, art, expérience, modèle | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2019

Antoine Emaz, Lichen, lichen

Me paraissent importer l’émotion (produite par l’expression au plus près possible d’une expérience), et le sens comme connexion possible, même intermittente, entre la langue arrêtée du livre et celle, vive, du lecteur. Partant de là, tout trajet poétique juste devient défendable.

Méthode. Commencer peut-être par saper la confiance en soi, se vider, réduire la vanité, ne plus savoir. Écrire. Ensuite, casser l’écrit, et trouver dans les miettes qui restent de quoi encore écrire, parce que ce sera ça ou rien. Là, on commence d’ordinaire à arriver sur zone.

Écrire, c’est peut-être risquer une parole en deçà de la question, avant ce qui deviendrait question si l’on travaillait dans l’ordre de la pensée, peut-être. Saisir sans comprendre ? La formulation ne va pas, mais ce qu’elle vise est juste. Il s’agit bien de saisir un mouvement de vivre, comme un remous, une convulsion, un soubresaut, une tension brusque…On ne localise pas forcément ce qui se passe, mais il y a bien cet essorage brutal et sans mots. Le poème, alors, c’est tenter de voir.

Tout poème a une portée politico-morale, de façon manifeste, ou bien par son refus d’interroger directement ces questions. Le « dégagement » est aussi significatif que « l’engagement ». Je ne demande aucunement au poète d’expliciter ses choix ; je dis simplement qu’il doit les assumer vis-à-vis de lui-même et de son lecteur. Si la poésie n’est que très peu un mode d’action, elle n’est pas façon de fuir ; elle n’est pas non plus exclusivement de l’ordre du privé passé dans le domaine public. Idéalement, elle devrait pouvoir investir tous les domaines d’une vie d’homme, ici et maintenant.

Antoine Émaz, Lichen, lichen, dessins d’Anne Mark, éditions Rehauts, 2003, p. 13, 15, 22, 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine Émaz, lichen, émotion, expérience, engagement | ![]() Facebook |

Facebook |

20/05/2018

Ossip Mandelstam, Cahiers de Voronej

Je ne le dis qu’au brouillon, en murmurant —

parce que l’heure n’a pas sonné :

le jeu inconscient du ciel ne se révèle

qu’après la sueur et l’expérience.

Sous le ciel provisoire du purgatoire

il nous arrive trop d’oublier

qu’un heureux réservoir de ciel n’est rien

qu’une maison en viager, à coulisses.

Ossip Mandelstam, Cahiers de Voronej, traduction

Jean-Claude Schneider, dans Œuvres poétiques,

Le bruit du temps / La Dogana, 2018, p. 552.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, cahiers de voronej, traduction jean-claude schneider, ciel, expérience | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2018

Walter Benjamin, Sur le haschich

29 septembre [1928] samedi Marseille

À 7 heures du soir j’ai pris du haschisch après avoir longuement hésité. La journée, j’avais été à Aix. Je ne note ce qui va éventuellement suivre que pour constater que si des effets se produisent, étant donné que ma solitude ne me permet pour ainsi dire pas d’autre contrôle. À côté de moi, un petit enfant pleure, ça me dérange. Je pense que trois quarts d’heure se sont déjà écoulés. Mais pourtant c’est seulement une demi-heure. Par conséquent… Car abstraction faite d’un très léger malaise, je ne sens rien. J’étais sur le lit, je lisais et je fumais. En face de moi, toujours cette vue sur le centre de Marseille. (À présent les images commencent à exercer leur emprise sur moi.) La rue que j’ai vue si souvent est pour moi comme la coupure qu’un couteau a tracée. [...]

Je dois remarquer ici de manière générale : la solitude de telles ivresses a son revers. Pour ne parler que de l'aspect physique, il y a eu un instant dans le café du port où une violente pression sur le diaphragme a cherché apaisement dans un chantonnement. Et en outre il ne fait aucun doute que beaucoup de choses belles et éclairantes ne se sont pas éveillées. Mais par ailleurs la solitude agit ensuite comme un filtre ; ce qu'on rédige le jour suivant est davantage qu'une énumération d'expériences vécues de quelques secondes ; l'ivresse se distingue dans la nuit de l'expérience de jour par ses beaux contours prismatiques, elle forme une sorte de figure et elle est plus mémorable que d'ordinaire.

Walter Benjamin, Sur le haschisch, traduction Jran-François Poirier, Titres / P.O.L, 2011, p 42 et 49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, sur le haschisch, solitude, perte de conscience, expérience | ![]() Facebook |

Facebook |

06/06/2017

Henri Thomas, Carnets, 1934-1948

Lundi 25 mai 1942

Il fallait choisir une existence, une expérience — une forme, afin de ne pas être tourmenté et détruit par un mélange de formes et d’existences dont je n’aurais pas été maître.

Cela n’est pas un appauvrissement. La misère n’est pas dans le calme, elle est dans le trouble qui empêche de rien voir dans l’horizon.

Il faut à présent que le travail soit cet horizon où je trouve tout ce que l’existence définie semble vouloir me dérober. Le développement des pensées — avec tout ce qu’il y faut de patience et d’humilité.

J’ai ressaisi mon bien le plus précieux. Apparemment, il n’est rien ; il est la négation de toute richesse réelle, — mais va plus loin : il est l’affirmation de la lucidité et de la légèreté qui font que je dispose de moi-même et de tout sans jamais me croire plus riche.

Il est l’attention et la joie ; l’accord avec soi-même et avec la vie.

Henri Thomas, Carnets, 1931948, édition Nathalie Thomas, préface Jérôme Prieur, notes Luc Autret, éditions Claire Paulhan, 2008, p. 323.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, carnet, expérience, misère, patience lucidité | ![]() Facebook |

Facebook |

30/01/2017

Pascal Quignard, "La lecture", rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison

[La lecture]

Il est possible que ce qu’on cherche dans la lecture ne corresponde pas du tout à ce qu’elle assouvit. (…) il m’est impossible de contempler cette expérience que je crois extrême. À certains égards c’est un état limite très ancien, sans comparaison avec l’écriture qui est si récente. Sortir de soi, voyager, fabriquer un chant qui mène dans l’autre monde, drogue, extase, tapis magique, chant chamanique, cela c’est la fonction de la lecture. D’autre part, c’est une curiosité sexuelle intense, voyeuriste, pour tout ce qui est autre, qu’il s’agisse du sexe, de la famille, du groupe, des groupes, des mœurs, du temps, de l’espace. D’une autre manière encore c’est une activité de recherche active, pour décomposer le composé social. Enfin pour une autre part, qui n’est pas la moindre et qui n’est pas la moins périlleuse, la lecture est une régression très étrange à l’état de l’audition avant la voix.

Pascal Quignard le solitaire, Rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison, "Les singuliers", Les Flohic, 2001, p. 71-72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la lecture, expérience, curiosité, recherche, régression, pascal quignard | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2017

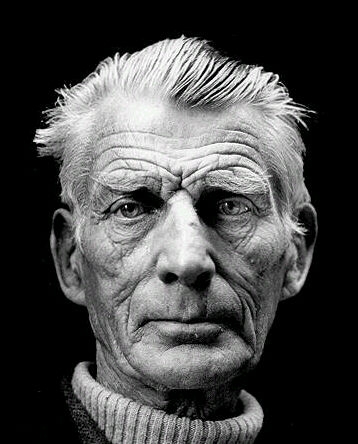

Samuel Beckett, Lettres, III, 1957-1965

A Matti Megged, 21.11.60

(…) Votre point de vue semble être que ce que vous ne pouvez vivre vous devriez au moins être capable de l’énoncer — et ensuite vous vous plaignez de ce que votre énoncé a dévitalisé son objet. Mais le matériau de l’expérience n’est pas le matériau de l’expression et je pense que le malaise que vous ressentez, en tant qu’écrivain, vient d’une tendance de votre part à assimiler les deux. La question a été en gros soulevée par Proust dans sa campagne contre le naturalisme, et la distinction qu’il opère entre le « réel » de la condition humaine et le « réel idéal » de l’artiste reste certainement valable pour moi et aurait même grand besoin d’être ranimée. Je comprends — je crois mieux que personne — la fuite de l’expérience vers l’expression et je comprends l’échec de nécessaire de l’un et de l’autre. Mais c’est la fuite d’un ordre ou désordre vers un ordre ou désordre d’une nature différente, et les deux échecs sont d’une nature foncièrement différente. Ainsi la vie dans l’échec ne peut-elle guère être autre chose que sinistre dans le meilleur des cas, tandis qu’il n’est rien de plus stimulant pour l’écrivain, ou plus riche en possibilités expressives inexploitées, que l’incapacité d’exprimer.

Samuel Beckett, Lettres, III, 1957-1965, Gallimard, 2016, p. 461.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, lettres, iii, expérience, expression, écrire, stimulation, échec | ![]() Facebook |

Facebook |

09/11/2014

Éric Houser, Mouvement perpétuel

C'est certainement quelque chose comme ça, un empilement mais il y a aussi différentes sortes, avec un espace infinitésimal qu'on ne voit pas mais qu'on sent. Un micro-feu tête d'aiguille à coudre, je l'ai senti parfois et parfois vu mais c'était, la plupart du temps, caché. Je n'ai pas essayé autre chose. Surtout, as-tu aussi parcouru cette marge étroite, comme un rebord des choses qu'on laisse se dérouler. Là encore, infinitésimal, crois-tu que je sois sous influence et laquelle. Il s'agit d'expériences qu'un ne peut décrire mais ça n'a pas d'intérêt si ce n'est pas décrit alors décrivons-les. Ou plutôt écrivons-les. Oui je le répète il ne sert à rien sinon pour ouvrir je ne sais pas quoi en avant. Quelque chose ou rien en avant qui se déroule et pourtant non, oublie-le aussitôt. Si je deviens abstrait donne-moi la main. Parce que c'est ainsi, comme une preuve. L'élasticité des choses est une sorte de paradis, je ne peux m'empêcher de rechercher ces endroits, ces plaques. Là où je ne sais pas bien la limite des objets, là où je perds l'assurance de vraiment marcher, c'est-à-dire que ça ne marche vraiment pas, comme une perruche désaccordée ou ignorante (sans programme de sons).

Éric Houser, Mouvement perpétuel, NOUS, 2014, p. 15.

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Éric houser, mouvement perpétuel, décrire, écrire, expérience, chose | ![]() Facebook |

Facebook |

19/07/2014

Hilde Domin, À quoi bon la poésie aujourd’hui

Hilda Domin (1909-2006)

À quoi bon la poésie aujourd’hui

À quoi bon la poésie aujourd’hui ? Pourquoi lire de la poésie, pourquoi écrire des poèmes ? Poser cette question, c’est presque sous-entendre : aujourd’hui encore — comme si hier, ce pourquoi nous avons à nous excuser aujourd’hui avait eu, peut-être, un sens.

Deux réponses extrêmes sautent à l’esprit, négatives toutes les deux. La première récuse la question : il n’y a pas d’ « à quoi bon » qui fasse, la poésie, comme toute forme d’art, est à elle-même son propre but. Aujourd’hui et toujours. Or c’est bien là l’enjeu : tout ce qui importe vraiment est à soi-même sa propre fin, donc à la fois inutile et essentiel. Et peut-être même plus essentiel aujourd’hui que jamais. La poésie aussi. Il s’agira bien d’avancer ici la preuve de cette nécessité, d’explorer ce qu’elle peut signifier.

La seconde réponse récuse l’objet : à l’époque où nous vivons, il convient de s’occuper de choses plus utiles, il convient de « changer le monde ». Or, dit-on, l’art ne change pas le monde. On ferait bien de se plonger dans les pages politiques des journaux au lieu de lire ou d’écrire des poèmes. Proposition qui non seulement ne représente pas une véritable alternative, mais au fond, se borne à reprendre le postulat d’Adorno, répété à satiété et démenti depuis longtemps, selon lequel la poésie aurait été rendue impossible par Auschwitz. Autrement dit, la poésie ne saurait être à la hauteur de la réalité particulière de notre temps.

Je répète ma question tout en la précisant : la poésie a-t-elle encore une fonction dans la réalité de notre vie moderne ? Et si oui, laquelle ?

Formulé de la sorte, notre sujet sera : poésie et réalité. Ou encore : poésie et liberté.

Car pour peu que l’on envisage la poésie comme un exercice de liberté, on rejoint déjà l’autre question, celle de la transformation de la réalité. Au contraire de l’art, en effet, la transformation de la réalité n’est pas une fin en soi, mais elle est au service de la liberté potentielle de l’homme, au service de son humanité. Sinon, elle est sans intérêt. Dans ce sens, les deux questions tournent autour du même axe.

En tout cas, c’est la réalité qui est en cause. Je citerai Joyce, qui annonçait sa décision de se vouer à l’écriture dans les termes suivants : « I go to encounter for the millionth time the reality of experience [Je vais affronter pour la millionième fois la réalité de l’expérience] ».

Jamais encore, semble-t-il, la réalité n’a été aussi perfide que celle qui nous entoure aujourd’hui. Elle menace de détruire la réciprocité entre elle et nous, elle menace, d’une manière ou d’une autre, de nous anéantir. C’est le danger le plus subtil qui semble presque le plus inquiétant : il existe sans exister. Tout le monde en parle. Personne ne le rapporte à soi. Ce danger s’appelle la « chosification », c’est notre métamorphose en une chose, en un objet manipulable : la perte de nous-mêmes.

La poésie peut-elle encore nous aider à affronter une telle réalité ?

[…]

*

Le poète nous offre une pause pendant laquelle le temps s’arrête. C’est-à-dire que tous les arts offrent cette pause. Sans cette « minute pour l’imprévu », selon la formule de Brecht, sans ce suspens pour un « agir » d’une autre sorte, sans la pause pendant laquelle le temps s’arrête, l’art ne peut être ni accueilli, ni compris, ni reçu. Sur ce point, l’art s’apparente à l’amour : l’un et l’autre bouleversent notre sentiment du temps.

C’est à partager une expérience non pas identique mais similaire, que les différents arts nous invitent sur l’île de leur temporalité spécifique — cette île dont on parle régulièrement et qui existe déjà chez Mallarmé et Hofmannsthal, l’île qui surgit au milieu du tourbillon de la vie active pour n’exister que quelques instants, le temps de reprendre haleine. Qu’offre donc la poésie, sur le sol précaire qui affleure ici : ce singulier mariage de rationalité et d’excitation, cet art de la parole et du non-dit ?

La poésie nous invite à la rencontre la plus simple et la plus difficile qui soit : la rencontre avec nous-mêmes. […] La poésie ne donne que l’essence de ce qui arrive aux hommes. Elle nous relie à la part de notre être qui n’est pas touchée par les compromis, à notre enfance, à la fraîcheur de nos réactions. Je dis « de nos réactions » pour ne pas dire de notre émotion, bien que je rejoigne ici un poète aussi froid et cérébral que, par exemple, Jorge Guillén. « Tu niñez / Ya fábula de fuentes » — « ton enfance / déjà légende de sources ». Et du fait que la poésie nous relie à nous-mêmes, à notre propre moi, elle nous relie aussi aux autres, elle nous restitue notre aptitude à communiques. C’est cela, à mon avis, que la poésie peut nous offrir — à une degré plus haut que tout autre art, et que tout autre occupation de l’esprit.

Hilde Domin, "À quoi bon la poésie aujourd’hui", traduit de l’allemand par Marion Graf, dans La Revue de belles-lettres, éditons Médecine et Hygiène, Chêne-Bourg (Suisse), 2010, I-2, p. 233-234, 235 et 236.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hilde domin, "À quoi bon la poésie aujourd’hui", réalité, art, expérience, communiquer, le moi | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2014

Georges Didi-Huberman, Essayer voir

« Comment essayer dire ? » (how try say ?), se demande Beckett1. Et il répond par l'indication d'un geste double ou dialectique, un geste constamment reconduit à la façon dont nos propres paupières ne cessent d'aller et venir, de battre au-devant de nos yeux : « Yeux clos » (clenched eyes), pour ne pas croire que tout serait à notre portée comme le matériau intégral d'une demonstration ad oculos. « Yeux écarquillés » (staring eyes), pour s'ouvrir et s'offrir à l'irrésumable expérience du monde. « Yeux clos écarquillés » (clenched staring eyes), pour penser enfin, et même pour dire, essayer dire tout cela ensemble2. Si le langage nous est donné, le dire nous est constamment retiré, et c'est par une lutte de tous les instants, un essai toujours à recommencer, que nous nous débattons avec cet innommable de nos expériences, de notre défaut constitutionnel devant l'opacité du monde et de ses images.

Georges Didi-Huberman, Essayer voir, Les Éditions de Minuit, 2014, p. 53.

___________________________

1 S. Beckett, Worstxard Ho, London, John Calder, 1983, p. 17 (repris chez Faber en 2009). Trad. E. Fournier, Cap au pire, Paris, Les Éditions de Minuit, 1991, p. 20.

2 Ibid, p. 11 (trad. cit., p. 12).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, essayer voir, beckett, expérience, monde, essai, image | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2014

Jean-Paul Michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012 : recension

Il y a près de quarante ans que le premier livre de poèmes de Jean-Paul Michel a été publié (C'est une grave erreur que d'avoir des ancêtres forbans, 1975). Depuis, une œuvre complexe s'est construite, jalonnée de réflexions à propos de la poésie — pas seulement la sienne —, plus généralement de l'art, et la plus grande partie est réunie dans ce fort volume d'Écrits sur la poésie. Les textes sont d'origine variée : lettres, carnets, "conseils aux jeunes écrivains" (pour suivre une tradition bien établie), entretiens, études, préfaces, mais cette diversité et le passage du temps n'empêchent en rien une quasi permanence de la pensée, aussi bien pour ce que représente la poésie et l'art, la relation au monde que pour la permanence des références et la conduite de l'écriture.

D'entrée de jeu la poésie, l'art sont liés au vécu en ce qu'ils sont saisis comme seuls moyens de vivre « digne » dans le monde, et ce motif de la dignité est repris à différents moments, depuis l'affirmation forte quant au rapport entre poésie et langue (« la poésie est le seul usage digne de la parole », 55 ; souligné par Michel, comme dans les autres citations) jusqu'à, dans les dernières pages, la tâche à nouveau assignée à la poésie « de rendre à chaque chose, à chaque dieu, à chaque homme sa dignité » (283). Dans un hommage à Khaïr-Eddine, Michel définit la grandeur de ce poète par le fait qu'il aurait toujours su « appeler à l'insurrection de la dignité, de la liberté, de la beauté, de l'audace » (230). La dignité — estime, respect de soi-même — est une recherche individuelle, l'activité de création s'éloigne de tout projet de transformation du monde ; peu est dit explicitement à ce sujet, mais sans ambiguïté : il n'est que des « affirmations béates touchant demain » (138), et « la promesse d'une dignité pour tous [...] fut l'abaissement de tous, pas même le salut d'un seul » (137).

Bref, la poésie, l'art doivent « se défendre de la vulgarité du monde »(209), c'est-à-dire échapper au « sérieux du travail et de l'épargne », à tout ce qui rend acceptable l'angoisse de vivre, tout comme ils aident à dépasser les contraintes zoologiques (la faim, la peur, etc.), pour vivre le « sans mesure », le poétique, c'est-à-dire « trahir l'effroi, déployer le cérémonial, entrer dans le sacrifice » (180). On reconnaît là des éléments de la pensée de Bataille, l'un de ceux qui, pour Michel, ont su affronter "l'impossible" et considérer qu'il fallait vivre dans le défi, le dépassement de soi pour, enfin, se « connaître inconnu de soi » (230), pour comprendre que l'on écrit « contre ce que l'on est » (33). Reviennent au fil des réflexions les noms des figures idéales, choisies, de ceux pour qui écrire engageait tout l'être, poètes ou philosophes, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Hopkins, Mallarmé, auxquels s'ajoutent dans une liste Héraclite, Socrate, Dante, Shakespeare, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Dostoïevski. C'est la réunion de ceux qui se sont arrachés à la « vie inessentielle » (10), « figures éblouissantes » (94), vrais « saints » (98) dans l'histoire de la pensée.

Le rejet des "valeurs" de la société marchande ou de l'engagement pour des "lendemains qui chantent" n'implique pas le refuge dans une bulle hors de toute atteinte. Les choix peuvent paraître hautains, ils se sont formés par l'expérience des choses et n'excluent évidemment pas une relation sensible au monde, bien au contraire : c'est par le poème, toujours, qu'il est possible de « répondre, par un signe juste, à l'éblouissant éclat de ce qui est » (265). Cette réponse ne peut naître que de la « commotion de l'expérience » (75) : alors est vécu le « feu » — mot récurrent pour exprimer que seule la violence ressentie peut susciter l'écriture. Cet ébranlement aide à prendre conscience de ses manques, de son « insuffisance personnelle » (92), mais aussi à faire face au « grand réel [et à] lui répondre » (149). L'émotion n'est rien si elle n'est pas prise en charge par la langue, pour que soit découverte l'étrangeté de ce qui s'écrit, de nouvelles réécritures ne visant qu'à conserver ce qui « brûle » (221) ; les caractères du premier choc exigent pour être restitués que l'écriture s'apparente à une « bataille » (175), qu'il faut engager son « courage », toutes ses « forces» (id.) pour la mener à bien.

Le poème est juste, la poésie a quelque efficace quand est offert au lecteur avec force, tension, probité, hauteur quelque chose de « l'éclat du scintillant mystère » (163) du monde, quand il perçoit dans les mots « la résistance des choses mêmes » (163). But inatteignable ? sans doute, mais le seul qui vaille qu'on s'y consacre. La réussite serait que les lecteurs, comme celui qui a écrit, se découvrent « à eux-mêmes étrangers » (57) ; c'est dire que pour Michel un livre non seulement doit toucher mais faire mal — un livre publié en 1991 avait pour titre Je lis Hölderlin comme on reçoit des coups —, agir sur le lecteur en l'arrachant au quotidien, déplacer chez lui ce qui était établi : la beauté doit "frapper".

Le pari pour la poésie, l'art, de transformer l'être implique de vivre en « horrible travailleur », selon le mot de Rimbaud, modèle en cela (avec Hölderlin), souvent cité, présent même sur la couverture des Écrits sur la poésie avec un typogramme de Jean Vodaine. Ce travail implique une écriture avec des ciseaux, mieux vaut toujours réduire qu'ajouter, « Écrire, c'est toujours re-lire : corriger, déplacer, espacer, aérer, supprimer, isoler ce qui doit, à la fin, permettre au livre de conserver mieux tel pouvoir propre, tel improbable éclat » (136) ; dans un autre texte, le propos est précisé : « Écrire, c'est relire, corriger, déplacer, interdire, imposer silence, donner forme, jusqu'à ce que le texte tremble de vérité, de passion de la vérité, du désespoir de la vérité » (174).

"Donner forme" : on comprend l'extrême attention portée à la composition et la référence aux collages de Matisse, le rôle donné à la typographie (jeux des polices, de leurs dimensions, opposition du romain et de l'italique, espaces, etc.), éléments qui appartiennent au rythme ; on comprend que Michel soit devenu éditeur pour ne rien laisser de côté dans cette « fête » (57) qu'est pour lui la construction d'un ouvrage : ce n'est qu'à cette condition que le livre peut faire « signe vers un possible "sens"» (157).

Je n'ai fait qu'esquisser ce qui m'a semblé soutenir la réflexion de Michel dans un livre dense, qui — avec bonheur — exige beaucoup du lecteur, traversé d'un bout à l'autre par le désir d'exalter la beauté, ce qui "brûle" : ce qui est. Toujours en se souvenant que la poésie ne vaut qu'à « la condition qu'elle invente sans fin sa forme et sans fin sa fin » (121).

Jean-Paul Michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012, Flammarion, 2013, 320 p. Recension parue dans Europe, avril 2014.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul michel, Écrits sur la poésie, 1981-2012, art, création, expérience, écriture, feu | ![]() Facebook |

Facebook |