14/05/2025

Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, une poème

Mère

Longtemps tu as eu les cheveux longs, épais, blonds. Ta mère te faisait les tresses. Parfois une seule, si lourde. Quand tu tournes la tête, la tresse bat d’un côté, de l’autre. Tchonc tchonc tchonc. Un ruban de velours noir à chause bout, pour cacher les élastiques, comme Deneuve dans les Parapluies. Ta mère aime aussi te coiffer en chignon. Tout serré en haut de la tête avec beaucoup d’épingles, une telle tignasse ! La nuit, épingles enlevées, les cheveux te font mal.

Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, une poème, Flammarion, 2025, p. 34

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène sanguinetti, jadis, poïena une poème, mère | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2021

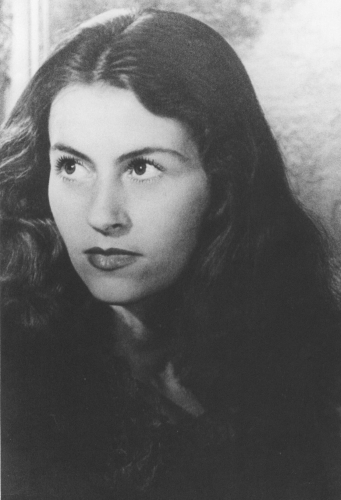

Unica Zürn, L'Homme-Jasmin

L’Homme-Jasmin

Une nuit, au cours de sa sixième année, un rêve l’emmène derrière un haut miroir, pendu dans un cadre d’acajou au mur de sa chambre. Ce miroir devient une porte ouverte qu’elle franchit pour parvenir à une longue allée de peupliers menant tout droit à une petite maison. La porte en est ouverte. Elle entre et se trouve devant un escalier qu’elle monte. Elle ne rencontre personne ; La voilà devant une table sur laquelle il y a une petite carte blanche. Quand elle la prend pour y lire le nom, elle s’éveille. Ce rêve lui fait une si forte impression qu’elle se lève pour pousser le miroir sur le côté Elle trouve bien le mur mais pas de porte.

Prise d’un inexplicable sentiment de solitude elle se rend, le matin même, dans la chambre de sa mère — comme s’il était possible de retourner dans ce lit, là d’où elle est venue — pour ne plus rien voir.

Une montagne de chair tiède où l’esprit impur de cette femme est enfermé s’abat sur l’enfant épouvantée. Elle s’enfuit, abandonnant à tout jamais la mère, la femme, l’araignée !

Unica Zürn, L’Homme-Jasmin, traduction Ruth Henry et Robert Valançay, préface André Pieyre de Mandiargues, Gallimard, 1971, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : unica zürn, l’homme-jasmin, l'homme-jasmin, rêve, mère | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2018

Anne Malaprade, notre corps qui êtes en mots

Blonde. Il y a le miel et la confiture, l’acacia et les mûres, les mirabelles et les framboises, le théâtre et le cinéma, l’ordre de l’esprit et celui du cœur, géométries et finesses conjointes. Les pépins frottent et grattent : cachés, semés, recouverts, les noyaux déclinant renaissance. Je dors encore contre toi, mère-sœur, comme les premiers jours dans ce berceau transparent. L’une coule, l’autre pique. Je donne ma main, tu la retires. Mon père est ce héros lointain avec lequel se joue une première séduction. Voitures, ballons, coiffures, vernis. Tout ce qui entoure, cache, aimante. Je pense aux morts de la Méditerranée. Je pleure avec les enfants qui jouent sur les ordures. Celui qui a le bras cassé parle déjà de vengeance armée.

Anne Malaprade, notre corps qui êtes en mots, isabelle sauvage, 2016, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne malaprade, notre corps qui êtes en mots, mère, sœur, séduction, vengeance | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2018

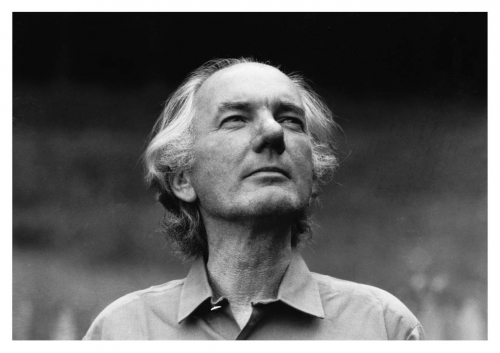

André Frénaud, HÆRES

Trouvé dans l’héritage

Initiales

entrelacées

devenues anonymes

sur les draps de lit

d’un défunt amour.

L’homme

L’homme

exposé

retourne

à l’origine

à la Mère

est jeté

en défi

au Destin

hors des lieux

par instants

adoptifs.

André Frénaud, HÆRES,

Gallimard, 1982, p. 153 et 249.

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hÆres, trouvé en héritage, mère, destin | ![]() Facebook |

Facebook |

20/03/2018

Eugène Savitzkaya, Portrait de famille

Une guêpe rend visite à mère couchée dans sa chambre. La guêpe est véritablement dorée et striée de suie. Son abdomen n’est séparé du thorax que par un filament mince comme un cheveu et qui semble très près de se rompre. La guêpe dit à ma mère : » Je connais cette chambre, j’y suis déjà venue à trois reprises et j’ai bu dans ton verre de sirop de cassis une bonne quantité de sucre, les parois de cette chambre sont beaucoup trop rapprochées et la vitre, froide et dure comme le haut ciel. » La guêpe dit encore : « Je suis une femme que tu as rencontrée dans le train qui te conduisait à travers l’Allemagne, c’est moi qui, t’ayant mise en confiance — toi bouleversée et triste — t’ai volé l’enveloppe contenant toutes tes photographes, mon cœur et mes nerfs sont dans mon thorax, et mon abdomen contient le reste, et cette division nette me rend invincible. »

Eugène Savitzkaya, Portrait de famille, Bruxelles, Tropismes, 1992, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, portrait de famille, mère, guêpe, exil | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2017

Benjamin Péret, Le grand jeu

Testament de Parmentier

Pomme de terre qu’as-tu fait de ta mère

Ma mère était une putain

qui n’avait pas de robe de chambre

Pomme de terre qu’as-tu fait de ton père

Mon père était un ivrogne

qui m’écrasait sur son nez

Pomme de terre tu vas mourir

et ta peau drapera plus d’un fantôme

égaré dans de noirs escaliers

mais avant regarde-toi dans ton miroir

et dis-moi s’il va pleuvoir

Benjamin Péret, Le grand jeu, Poésie / Gallimard,

1969, p. 187.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benjamin péret, le grand jeu, testament de parmentier, pomme de terre, père, mère | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2016

Pierre Sylvain, Assise devant la mer

Photo Marina Poole

L’irregardable

Entre ses murs nus blanchis à la chaux, la petite cour est déserte. L’enfant retient son souffle et quand la mère apparaît sur la scène où va s’accomplir un acte barbare, reste là, bien que saisi d’épouvante, pour tout voir ; la poule effarée qu’elle immobilise contre sa hanche, l’éclair des ciseaux au moment où elle les plonge à l’intérieur du bec que de son autre main elle maintient grand ouvert, la langue un instant dardée, d’un rose humide dans un réflexe de défense, le jet de sang sur sa main après qu’elle a retiré les ciseaux, l’hésitation de la poule qu’en essuyant sa main à son tablier elle a lâché, ses pas hésitants avant la course folle à travers la cour, les chutes, les bonds, les arrêts soudains, les derniers battements d’ailes, le dernier heurt contre le mur, l’éclaboussement écarlate contre la blancheur de la chaux, la mère qui s’est retirée dans une encoignure et attend que finisse la grotesque, pitoyable gigue de mort.

Pierre Silvain, Assise devant la mer, Verdier, 2009, p. 68-69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, assise devant la mer, poule, mère, mort, sang | ![]() Facebook |

Facebook |

18/08/2016

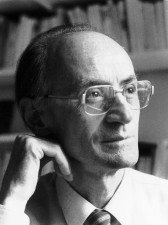

Louis Wolfson, Le Schizo et les Langues

Malgré toutes les déclarations solennelles d’amour pour lui, malgré toutes les affirmations de bonne volonté, d’empressement de faire tout pour lui, lesquelles déclarations et affirmations lui ayant été faites, en effet enfoncées dans la tête, par sa mère si fréquemment et d’aussi loin qu’il pût s’en souvenir, malgré ses énonciations réitératives, à elle, que tous ces sentiments et de tels étaient les seules raisons pour tous ses actes envers lui, le schizophrène pense que la conduite récente de sa mère envers lui, et surtout la conduite verbale, fournit une forte preuve d’une indifférence fondamentale, sinon une vraie antipathie, pour lui.

En effet, le psychotique se réjouit quelquefois d’être venu à cette conclusion, d’avoir passé son temps à faire ces études des langues, lesquelles études l’y auront mené sans même qu’il eût préalablement pensé à une telle éventualité, et cela même s’il est irrémédiablement en train de devenir sourd, du moins partiellement, par suite de son emploi excessif, presque constant, et abusif, et durant plus d’une année, des écouteurs de sa radio à transistors bon marché, et bien entendu les ayant employés le plus souvent tous les deux à la fois.

Quoique sa mère l’eût fréquemment averti que les écouteurs le feraient sourd et avant même qu’il ne s’en rendît compte, elle persistait à crier souvent, presque toujours en anglais, à des temps imprévisibles, parfois sans cesse, semblait-il, durant plus d’une heure, et sachant bien la réaction très probable de son fils schizophrénique, trop maigre et peut-être manquant fréquemment de la force, de l’énergie, ou du moins trop paresseux, de se tenir chaque oreille bouchée d’un doigt : à savoir de faire très haut, assourdissant le volume des petits écouteurs que, à cette époque, il maintenait, tous les deux, presque toujours enfoncés dans les orifices externes des organes auditifs.

Louis Wolfson, Le Schizo et les Langues, Gallimard, Connaissance de l’inconscient, 1970, p. 244.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis wolfson, le schizo et les langues, mère, antipathie, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

31/03/2016

Samuel Beckett, Molloy

Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m'a aidé. Seul je ne serai pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne n peu d'argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d'argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois, seulement je ne sais plus travailler. Cela 'a pas d'importance, paraît-il. Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c'est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon. Je n'ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles, il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D'ailleurs je ne les relis pas. Quand je n'ai rien fait il ne me donne rien, il me gronde. Cependant je ne travaille pas pour l'argent. Pour quoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n'est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l'a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J'ai pris s aplace. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu'un fils. J'en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C'était une petite boniche. Ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre. Vous allez voir. Voilà que j'ai encore oublié son nom.

Samuel Beckett, Molloy, éditions de Minuit, 1951, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, molloy, chambre, mère, ignorance, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

14/12/2015

Louis Wolfson, Le Schizo et les langues

La mère de l’étudiant schizophrénique avait l’habitude de griffonner d’une grande écriture un petit nombre de mots sur toute une feuille de papier pour se souvenir de n’importe quoi et de la fixer ensuite pour qu’elle lui soit bien perceptible : par exemple, à un mur ou à une porte de placard ou d’armoire ; tout cela comme si elle ne pouvait guère se souvenir de rien, et même elle disait souvent, comme à part elle, qu’elle ne pouvait guère se souvenir de rien car son esprit était si rempli de troubles. Bien qu’elle dit cela d’habitude en yiddish, en employant pour troubles un mot emprunté à l’hébreu, son fils aliéné trouvait toujours agaçante cette déclaration sombre.

D’ailleurs, elle laissait des notes dans le vestibule avertissant n’importe qui de ne pas sonner (car elle serait sortie entre telle et telle heure), comme si elle ne voulait pas qu’on dérangeât son fils schizophrénique, seul à la maison, ou comme si elle craignait qu’il n’ouvrît la porte d’entrée, ce que, du reste, il ne ferait guère, ayant entre autres choses, une telle répugnance à l’idiome de la plupart de ses concitoyens. Ou elle utiliserait, presque en entier, une feuille de papier pour écrire un seul numéro de téléphone.

Par conséquent, elle achetait fréquemment des blocs de papier, mais pas assez fréquemment selon son fils schizophrénique. Étant de retour après avoir acheté au coin un nouveau bloc, elle ne prenait le plus souvent qu’une moitié pour elle-même et alors, en bonne mère, elle en offrait à son fils l’autre moitié, la plus forte, quoiqu’en lui demandant en anglais et d’une voix haute et perçante : « Veux-tu un bloc de papier ? » Il pensait, il se sentait à peu près certain qu’elle eût très bien su qu’il se fâcherait presque à coup sûr à cause de cette question si elle était posée en anglais ; et de plus, sa voix semblait au jeune homme aliéné exprimer un quelque chose de taquinant, ce qui ajoutait beaucoup à la détresse causée à lui par cette question.

Louis Wolfson, Le Schizo et les langues, préface de Gilles Deleuze, Bibliothèque de l’inconscient, Gallimard, 1970, p. 164-165.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis wolfson, le schizo et les langues, gilles deleuze, mère, oubli, langue maternelle | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2015

Pierre Silvain, Assise devant la mer

Maintenant qu’il se soulève au-dessus du lit, il voit sa mère debout devant la table de toilette, en combinaison légère, ses épaules dénudées, et dans le miroir incliné son visage de profil tandis que par petites touches, d’une houppette en cygne, elle se poudre les joues, le front. Quand son regard rencontre soudain le sien qu’un reflet lumineux parmi les piqûres couleur de rouille lui renvoie, elle s’arrête, interdite, honteuse peut-être d’avoir oublié la présence de l’enfant, ou bien troublée par l’interrogation qu’elle découvre dans les yeux sombres qui ne se détournent pas. Elle va prendre aussitôt sur le dos d’une chaise sa robe bleue imprimée de pois blancs qu’elle-même a coupée et cousue, droite, sans plis, décolleté en pointe, la revêt, la lisse doucement du plat de la main sur les hanches, le ventre. Il observe chacun de ses gestes sans un cillement et lorsqu’elle vient s’asseoir au bord du lit, il sent la poudre de riz l’envelopper d’un faible nuage de rose, mais il reste aussi tendu que s’il se défendait de respirer un parfum interdit. Un instant indécise ou désarmée devant l’enfant transi par une crainte puérile, la mère ouvre ses bras, l’attire contre elle, contre ses seins qui s’écartent sous la pression de la tête de plus en plus pesante, abandonnée. Pourtant, il ne dort pas, il est tout entier ce corps sans défense qu’il laisse retourner au corps maternel dont le même mouvement berceur qu’autrefois, quand il ne savait rien du monde autour de lui, rien d’autre que l’effleurement d’un souffle ou le duvet d’un baiser de lèvres sur ses lèvres, l’endort, tandis qu’il entend les paroles d’une chanson — un peu triste — s’éloigner, se brouiller et enfin mourir là-bas où sa mère l’attend.

Pierre Silvain, Assise devant la mer, Verdier, 2009, p. 37-38. © Photo Marina Poole.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, assise devant la mer, enfant, mère, so, parfum, affection, sommeil | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2015

Thomas Bernhard, Je te salue Virgile

Octobre

Sur ces amas de décombres, ne riment à rien

les lamentations de la mère,

à rien l'intercession du père ivrogne,

à rien le récit mortuaire du lieutenant,

la rébellion des cardinaux à rien,

à rien la projection de l'avenir,

les pleurs de tous les peuples à rien,

à rien l'éther mortifié,

la fin des océans...

Les mâchoires enfouies je les déterre,

ces avilissements,

ma décrépitude, je les fais comparaître

devant ma bouche dépravée,

devant mon crâne desséché

jusque dans ma piteuse fin de matinée...

Dans la nuit

tu compenses les incendies de ce monde

par mon imbécillité fraternelle...

Thomas Bernhard, Je te salue Virgile, traduit de

l'allemand par Kza Han et Herbert Holl,

Gallimard, 1988, p. 49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, je te salue virgile, octobre, décombres, lamentations, rien, mère | ![]() Facebook |

Facebook |

02/03/2015

Florence Pazzottu, L'Inadéquat

à ma mère

alors poème

– enfant en moi de sept mois n’était pas un

non-parlant mais ce

tout-oreille

qu’effondra en lui-même

aussi bien commença

l’extrême silence d’une

(bien que revenue) disparue-mère

l’indispensable qui (don de langue)

fait sol

et

sens – a

lors poème

(persiste

ce mouvement tiers cette absence

– réel l’impossible retour n’efface

pas le manque fracturant et fondant

aujourd’hui)

ce tout multiple – poème – possiblement

disjoncte

Florence Pazzottu, L’Inadéquat (la langue crée

le dé), Flammarion, 2005, p. 87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence pazzottu, l'inadéquat, mère, enfant, silence, poème | ![]() Facebook |

Facebook |

26/11/2014

Marina Tsvétaeva, Le diable et autres récits

Ma mère et la musique

Lorsqu'au lieu d'Alexandre, le fils désiré, réclamé, presque commandé au destin, vint au monde une fille, moi, rien que moi, ma mère avala un soupir avec dignité et dit : « Du moins, elle sera musicienne ». Et lorsque le premier mot manifestement absurde mais tout à fait distinct que je prononçais avant d'avoir un an fut "gamme", ma mère se contenta de réaffirmer : « je le savais bien » et entreprit aussitôt de m'apprendre la musique, me clamant sans cesse cette gamme : « Do, Moussia, et ça c'est ré, do-ré... ». Ce do-ré se transforma bientôt pour moi en un livre énorme, la moitié de ma propre taille, un "rivre" comme je disais alors, son "rivre" à elle, avec un couvercle sous le mauve duquel l'or perçait avec une force si effroyable, que jusqu'à présent j'en ressens en un coin secret, le coin d'ondine de mon cœur, la chaleur et l'effroi, comme si, ayant fondu, cet or sombre se fut déposé tout au fond de mon cœur et que de là, il s'élevât au moindre contact pour m'inonder tout entière jusqu'au bord des paupières et m'arracher des larmes brûlantes.

Marina Tsvétaeva, Le diable et autres récits, traduction et postface de Véronique Lossky, L'âge d'homme, 1979, p. 65.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaeva, le diable et autres récits, mère, musique, enfance, gamme | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2014

Caroline Sagot-Duvauroux, Le Vent chaule, suivi de L'Herbe écrit

Lecture avec Jean-Louis Giovannoni

Même sans histoire maman faut bien vivre. Avant le grand cri dessus l'étendue, tu as pituité par moitié de bouche c'est un peu tôt non ? mais j'ai déguerpi rincer ma honte au whisky. Ta tendresse dis, c'est au naturel ou c'est concocté par foi l'espérance et la charité ? je suis dans la rue ne suis rien qu'à me confier le guidon. Pourquoi n'ai-je pas la mémoire d'enfance ? j'ai des trous. Où je dissimule des livres d'amour et mon cœur de pierre, Thomas touche des trous sur le corps de Jésus. Touche des trous pour croire. Je touche des trous mais j'ai pas le reste de Jésus autour.

Sans mémoire ni cigogne toujours s'en va-t-en guerre on est. Revenir c'est écrire mutilé tout à fait. Ce qu'on fait. On compte les absents mais coupée des servages jarret fendu des marronnages. Entre, on plante la bourrache, l'herbe à chat, valériane et patates et des ormes pour l'ombre. On métisse on parle. Sur la terre tétée de récoltes impériales on plante des absences et des tentatives on écrit.

Caroline Sagot-Duvauroux, Le Vent chaule, suivi de L'Herbe écrit, Corti, 2009, p. 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot-duvauroux, le vent chaule, suivi de l'herbe écrit, mère, absence, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |