11/12/2024

Oscar Wilde, Poèmes

Sur la vente aux enchères des lettres d’amour de Keats

Voici des lettres qu’écrivit Endymion

À celle qu’il aima en secret, sans rien dire.

Aujourd’hui, les braillards de la salle des ventes

Disputent chaque pauvre billet fané.

Pour chaque battement d’un cœur, les marchands

Font leur prix. Ils ignorent ce qu’est l’art,

Pour briser ainsi le cœur de cristal d’un poète,

Cupides yeux brillants de convoitise !

Ne dit-on pas qu’il y a bien des années,

Dans une ville de l’Orient lointain, des soldats

Ont couru, éclairant de leur torche la nuit,

Pour partager de pauvres vêtements

Et jouer aux dés les défroques d’un malheureux

Un Dieu dont ils ignoraient tout : miracle et douleurs.

Oscar Wilde, Poèmes, traduction Bernard Delvaille,

Pléiade/Gallimard, 1996, p. 21-22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oscar wilde, lettres, marchand, art | ![]() Facebook |

Facebook |

27/04/2020

Franz Kafka, Journaux, traduction Robert Kahn

Robert Kahn, traducteur de Kafka, avec À Milena (2015), les Derniers cahiers (2017) et, cette année, les Journaux, tous livres publiés aux éditions NOUS, est mort le 6 avril 2020.

Troisième extrait des Journaux pour lui rendre hommage.

Quatrième cahier

Quand on s’arrête sur un livre de lettres ou de mémoires, quelle que soit la personne concernée (...), qu’on ne le fait pas pénétrer en soi par sa propre force, car pour cela il faut déjà de l’art et celui-ci se suffit à lui-même, mais que cela vous est donné — pour celui qui n’oppose pas de résistance cela arrive vite — de se séparer de l’étranger ainsi constitué et de consentir à en faire un membre de sa famille, alors ce n’est plus quelque chose de spécial quand, en refermant le livre on se retrouve face à soi-même, et que, après cette excursion et ce délassement, on se sent à nouveau mieux dans son être propre, renouvelé et secoué à neuf d’avoir été pendant un moment vu de loin, et on reste avec une tête plus libre.

Franz Kafka, Journaux traduction Robert Kahn, NOUS, 2020, p. 247.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, journaux traduction robert kahn, lettres, mémoires | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2018

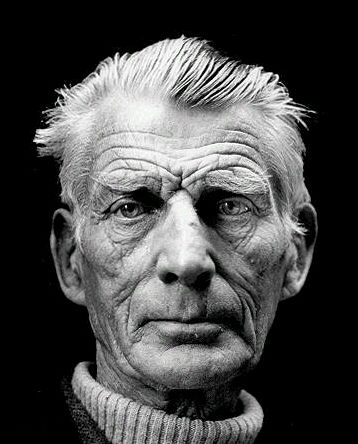

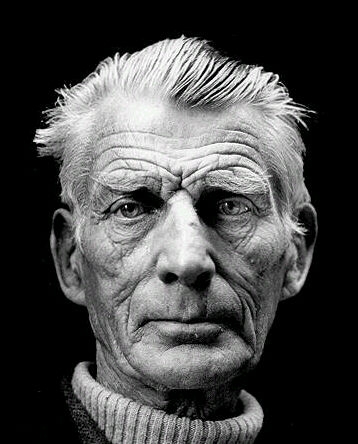

Samuel Beckett, Lettres,IV, 1966-1989 : recension

Le quatrième et dernier volume des Lettres de Samuel Beckett clôt la traduction de l’édition anglaise. La collecte des matériaux, entreprise par Martha Fehsenfeld avec l’aval de l’auteur (« en […] limitant aux seuls passages qui intéressent mon travail », 18.3.85), s’est poursuivie pendant des années avec George Craig, Dan Gunn et Lois More Overbeck. Suivant la demande de Beckett, seule une partie (12 %) des lettres a été publiée mais, chaque fois que cela est nécessaire pour la compréhension, de larges extraits d’autres lettres sont donnés, des siennes et de celles de ses correspondants. Il faut saluer la qualité de cette publication, tant pour la pertinence de l’introduction, pour la précision des nombreuses notes que pour l’élégance de la traduction de Gérard Kahn. Comme dans toute édition savante de ce genre, une bibliographie des ouvrages cités et plusieurs index apportent des informations complémentaires. Selon le vœu de Beckett les lettres, comme celles des volumes précédents, éclairent ce que fut son rapport à l’écriture, particulièrement au théâtre, mais aussi sa relation à ses proches et à ceux qui ont mis en scène ou en ondes ses pièces ; elles précisent également l’image qu’il avait de lui-même.

Beckett était régulièrement sollicité pour mettre en scène plusieurs de ses pièces ou suivre le travail des acteurs, par exemple à Berlin pour Fin de partieen 1967, pour En attendant Godoten 1975. Quand il n’était pas devant les acteurs il pouvait, souvent à l’invitation du metteur en scène, écrire précisément sur la manière dont il pensait le décor, l’éclairage, les déplacements ; il donne ainsi en mars 1968 des indications à Roger Blin pour Fin de partie, à Alan Schneider qui, à New York, montait Not I, en concluant à propos du personnage de la pièce, « Je ne sais pas plus qu’elle où elle est et pourquoi. Tout ce que je sais est dans le texte. » La présence devant la scène lui était nécessaire, bien qu’il ait souvent écrit à ses correspondants qu’il souhaitait s’en éloigner ; en 1966, « Espère me sauver bientôt du piège du théâtre etc. et me remettre à la véritable palpitation » ; dix ans plus tard, le 24 septembre 1977, alors qu’il travaillait à Berlin, il confiait à Alan Schneider, « Je rentre à Paris le 29 et compte bien me reposer du théâtre pendant un bon bout de temps », mais en décembre il annonçait qu’il s’était « laissé faire pour Play « pour l’année suivante et il ajoutait « j’appréhende déjà ».

Les années passant, Beckett a progressivement écarté cette activité dévoreuse d’énergie souhaitant, écrivait-il en 1975, passer « le peu de temps qui reste à ce pour quoi je suis un peu fait », c’est-à-dire écrire. Un jour lui est venue l’idée d’une pièce très courte avec un personnage qui porte cape et cagoule, inspiré par « une femme arabe tout en noir, immobile, absolument immobile à la porte d’une école de Taroudant [en Tunisie], et par les spectateurs de la décollationde Caravage à Malte ». Il a rêvé également à une pratique du théâtre très éloignée des conventions : il entrerait dans un théâtre, verrait ce qu’est la salle, discuterait avec le metteur en scène et les acteurs avant d’écrire quoi que ce soit, « l’auteur (…) œuvrerait simplement comme un spécialiste qui n’aurait ni plus ni moins d’importance que les autres spécialistes concernés. » Ces idées n’ont pas abouti, pas plus que certaines tentatives d’écrire pour tel acteur, mais Beckett a modifié à plusieurs reprises des répliques ou des didascalies en observant un travail de mise en scène. Il a toujours commenté dans ses lettres le jeu des acteurs et il s’estimait piètre lecteur de ses textes au point de ne pas vouloir qu’une lecture, par lui, d’un poème inclus dans son roman Wattsoit diffusée, qualifiée de « misérable enregistrement ».

L’extrême attention aux mots ne l’a jamais quitté. Il pensait quasiment impossible de traduire ses propres œuvres de l’anglais au français, et inversement. Quand Ludovic et Agnès Janvier lui ont proposé de traduire Watt, ont été organisées des séances de travail hebdomadaires au cours desquelles Beckett décortiquait chaque phrase — et il a repris entièrement l’ensemble. Il a passé des mois à se traduire d’une langue à l’autre et il suivait la traduction de ses pièces dans plusieurs langues. On comprend pourquoi il a refusé diverses adaptations de ses pièces : celles de Fin de partiepour la télévision, de Oh les beaux jourspour la radio, celle de En attendant Godotpour le cinéma par Polanski : il justifiait sa position auprès de son ami Jack MacGowran, « [Godot] ne constitue tout simplement pas un matériau pour le cinéma. Et une adaptation le détruirait. Je te prie de me pardonner (…) & ne va pas croire que je suis un salaud de puriste. » Il n’a accepté qu’en 1977 que la Comédie Française inscrive En attendant Godotà son répertoire, « C’est la pièce qui me demande de rester sans attache ».

On se tromperait si l’on voyait chez Beckett un orgueil démesuré dans cette intransigeance à l’égard de son œuvre. Il a refusé la chaire de poésie offerte par l’Université d’Oxford, comme il refusait qu’on lui attribue le prix Nobel : « Je ne veux pas de ce prix et j’ai demandé à Jérôme Lindon [son éditeur] de le faire savoir » — c’est Lindon qui se déplaça à Stockholm après l’attribution du prix. Il a également toujours refusé toute aide à qui voulait écrire sa vie, en en indiquant la raison à John Knowlson, en 1972, raison qu’il a répétée régulièrement, « Il y a des vies qui valent la peine d’être écrites, la mienne sans intérêt en soi ni rapport avec l’œuvre n’en fait partie ». Sur un autre plan, s’il était attentif à la réception de ses pièces, il répondait invariablement à qui l’interrogeait sur sa pratique, « Je n’ai rien à dire sur mon travail ».

Rien, donc, sur sa vie et son travail, ne serait à écrire, mais on découvre avec ces lettres un homme modeste qui parlait volontiers des compositeurs, des peintres et des écrivains qu’il appréciait, un homme généreux qui aidait matériellement, toujours de manière discrète, bien au-delà du cercle de ses proches (son amie Barbara Bray ou le peintre Avigdor Arikha) ; ainsi il a fait vendre un manuscrit pour Djuna Barnes qu’il ne connaissait que par ses livres. Il s’engageait quand besoin était, écrivant par exemple à Madrid pour soutenir Arrabal accusé de blasphème. Bien évident dans l’œuvre, son humour s’exerçait volontiers dans la correspondance : il concluait une lettre à Barbara Bray, en 1979, par « ne trouve rien d’autre d’inintéressant à raconter ». Il a répété au fil des années à ses intimes la nécessité pour lui d’écrire pour supporter la vie, « le seul moyen de tenir le coup sur cette foutue planète », comme il le confie à Robert Pinget en 1966 ; il avait d’ailleurs le sentiment de ne pouvoir le faire longtemps, « le temps s’épuise et il reste peut-être encore quelques gouttes à extraire du vieux citron », confiait-il en 1967, à 61 ans.

Quand, après une chute dans son appartement en juillet 1988, il a dû rester en maison de repos, il ne pensait qu’à une seule chose, y retourner, malheureux d’être « Toujours dans cette retraite de croulants à la recherche de mes jambes d’autrefois. (…) espoir de remonter bientôt au 38 déserté [son appartement, au 38 boulevard Saint-Jacques] ». Ce n’est que dans la dernière lettre publiée qu’il renonce ; sollicité pour le projet de film télévisé de son roman Murphy, il répond le 19 novembre 1989, « Je suis malade & ne peux vous aider. Pardon. / Faites donc sans moi. » Il meurt le 22 décembre, six mois après son épouse Suzanne.

Samuel Beckett, Lettres, IV, 1966-1989, traduction Gérard Kahn, Gallimard, 2018, 960 p., 58 €.

Publié dans Beckett Samuel, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, lettres, iv, 1966-1989, traduction gérard kahn | ![]() Facebook |

Facebook |

24/05/2018

Claude Chambard,

Les feuilles sont mortes sur votre tombeau,

Grand-père que je ne connais,

Élevé dans la forêt la hache dans les deux poings,

Perdu dans les rues des villes,

Pleurant le départ des enfants,

& la femme morte trop jeune.

Où serions-nous allés ?

Qu’auriez-vous montré à l’infans ?

Vous seriez-vous battu avec Grandpère ?

Ou de votre air doux auriez-vous dit :

— Je vais partir, je ne vous gênerai plus.

Longue silhouette de dos

Disparaissant après le virage du pont.

À pied toujours, cinq kilomètres vers l’autre village

où même la ferme ne vous appartient plus,

dévorée par la fratrie infectée.

Car l’adieu c’est la nuit.

La langue, la voix impossible.

Le nom est un silence. On ne peut en compter les syllabes.

Ce n’est pas la mort, ce n’est pas la vie.

Un rêve, les mains jointes, près du coffret où s’entassent les

lettres perdues.

Une longue marche — toujours vivant —

sans me soucier des murs

ni du tunnel

ni du balancier des heures.

Claude Chambard, Carnet des morts, Coutras, Le bleu du ciel, 2011, p. 55-56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, carnet des morts, tombeau, lettres, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

28/01/2017

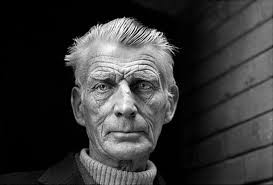

Samuel Beckett, Lettres, III, 1957-1965

A Matti Megged, 21.11.60

(…) Votre point de vue semble être que ce que vous ne pouvez vivre vous devriez au moins être capable de l’énoncer — et ensuite vous vous plaignez de ce que votre énoncé a dévitalisé son objet. Mais le matériau de l’expérience n’est pas le matériau de l’expression et je pense que le malaise que vous ressentez, en tant qu’écrivain, vient d’une tendance de votre part à assimiler les deux. La question a été en gros soulevée par Proust dans sa campagne contre le naturalisme, et la distinction qu’il opère entre le « réel » de la condition humaine et le « réel idéal » de l’artiste reste certainement valable pour moi et aurait même grand besoin d’être ranimée. Je comprends — je crois mieux que personne — la fuite de l’expérience vers l’expression et je comprends l’échec de nécessaire de l’un et de l’autre. Mais c’est la fuite d’un ordre ou désordre vers un ordre ou désordre d’une nature différente, et les deux échecs sont d’une nature foncièrement différente. Ainsi la vie dans l’échec ne peut-elle guère être autre chose que sinistre dans le meilleur des cas, tandis qu’il n’est rien de plus stimulant pour l’écrivain, ou plus riche en possibilités expressives inexploitées, que l’incapacité d’exprimer.

Samuel Beckett, Lettres, III, 1957-1965, Gallimard, 2016, p. 461.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, lettres, iii, expérience, expression, écrire, stimulation, échec | ![]() Facebook |

Facebook |

06/02/2016

Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres, II : recension

Le premier volume des lettres, publié en 2014, était consacré aux lettres de jeunesse, le second a plusieurs caractères particuliers dus à la situation de Beckett : après avoir achevé Watt pendant la guerre, en anglais, il commence à écrire en français, et à être édité par les éditions de Minuit ; alors qu’il a bientôt cinquante ans il connaît en France le succès avec la pièce En attendant Godot, traduite ensuite et jouée dans plusieurs pays, et ses œuvres sont progressivement éditées en Angleterre (Faber and Faber, John Calder), aux États-Unis (Grove Press) et en Allemagne (Fischer Verlag, Suhrkamp Verlag). Une partie seulement des lettres conservées sont publiées — celles qui concernent son œuvre —, et celles de ses correspondants sont parfois données en note quand elles éclairent le texte. Peu de lettres restent de la période de la guerre ; Beckett, résistant, avait quitté Paris et s’était réfugié à Roussillon, village du Luberon, et celles qui subsistent n’ont pu être consultées à la suite du refus du collectionneur.

À partir de 1945 s’ouvre une période très féconde puisque sont écrites une première pièce, Eleutheria, une trilogie romanesque (Molloy, Malone meurt, L’innommable), des nouvelles (réunies plus tard sous le titre Nouvelles et textes pour rien) et En attendant Godot, puis Fin de partie. On retiendra surtout ce qu’écrit Beckett à ses correspondants (notamment, jusqu’en 1954, au critique d’art Georges Duthuit) à propos de ses livres, mais aussi de la peinture — celle en particulier de Bram van Velde — et du théâtre. Il entretient avec son écriture une relation complexe, elle lui est absolument nécessaire et c’est en même temps une épreuve de s’y consacrer ; on retrouvera souvent des remarques analogues à celle-ci, de 1950, « ça vient assez facilement, mais je répugne à m’y mettre, plus que jamais » ; ainsi, un peu plus tard à Barney Rosset, son éditeur aux États-Unis, « Écrire est impossible, mais pas encore suffisamment impossible ». Pour le dire autrement, il y a chez lui, comme il l’écrit à propos de Bram van Velde, « la beauté de l’effort et de l’échec ».

Parallèlement, d’un bout à l’autre de sa correspondance, il exprime constamment sa distance vis-à-vis de ce qu’il écrit, notant par exemple quand il recommence à dactylographier Malone meurt, en juillet 1948, qu’il le fait « en vue de son rejet par les éditeurs » ; cinq années plus tard, il affirme : « J’en ai plus qu’assez de me voir sur du papier imprimé — et autrement » — ce qui ne l’empêche pas d’écrire en français et de traduire ses propres textes en anglais (mais, à propos de Molloy : « ça ne passe pas en anglais, je ne sais pas pourquoi »), d’autres (Éluard, Ponge) pour ‘’Transition’’, la revue de Georges Duthuit. Il suit aussi de près la traduction de En attendant Godot en allemand, en anglais, en espagnol... Mais, comme y insiste le préfacier, Dan Gunn, « personne n’est plus surpris que Beckett lui-même devant le succès auprès de la critique — et encore plus auprès du grand public — qu’obtient son œuvre [En attendant Godot] ».

Surprise, non pas indifférence, même si les réactions vis-à-vis de la pièce l’exaspèrent ; il dira à plusieurs reprises — ici à Pamela Mitchell, en 1955 — « être fatigué de Godot et des interminables malentendus que la pièce semble provoquer partout ». Il refuse presque toujours de répondre aux demandes d’explications, non par mépris mais pour défendre une conception de la littérature ; on lira sa lettre à Michel Polac qui voulait connaître ses idées sur Godot : il y répète de différentes manières qu’il n’écrit pas à partir d’idées. Retenons « Je n’ai pas d’idées sur le théâtre. Je n’y connais rien. Je n’y vais pas. » et, en dernier point, quant au sens à donner à la pièce et « à emporter après le spectacle, avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d’en voir l’intérêt. » Il avait eu une réaction analogue, en 1948, quand des lecteurs avaient avoué leur incompréhension après la lecture de Eleutheria, « Qu’ils prennent de l’aspirine ou qu’ils fassent du fouting avant le petit déjeuner ». Ce qui importe, c’est d’écrire, non d’expliquer ce que l’on a écrit, « À définir la littérature, à sa satisfaction, même brève, où est le gain, même bref ? » Point.

Ce n’est pas pour autant que Beckett n’avait rien à dire à propos de En attendant Godot. Il refuse l’expressionnisme et le symbolisme que suggérer la metteure en scène allemande et insiste sur le « côté farce indispensable » ; à Roger Blin, premier à donner la pièce, il écrit que « rien n’est plus grotesque que le tragique, et il faut l’exprimer jusqu’à la fin », d’où l’exigence, dans la dernière scène, de voir le pantalon d’Estragon tomber à ses pieds. D’où aussi la certitude que le théâtre n’a pas besoin d’adjuvant, qu’il doit être « réduit à ses propres moyens », sans décor particulier, sans rien qui gêne l’écoute du texte et le jeu des acteurs, et il précise dans une lettre à Georges Duthuit : « Quant à la commodité visuelle des spectateurs, je la mets où tu devines ».

Le lecteur reconnaîtra la même absence de concession quand il s’agit de peinture. Il s’indigne (« ce salaud ») quand Maeght ne renouvelle pas le contrat de Bram van Velde, parce que cela prouve que le marchand de tableaux a été incapable de comprendre ce que faisait ce peintre, à savoir qu’il « peint l’impossibilité de peindre », ce que détaille Beckett dans plusieurs lettres et qu’il mettra au net dans Le monde et le pantalon. Il ne respecte pas les convenances et quand des tableaux médiocres de peintres reconnus sont devant lui, il écrit ce qu’il en pense, par exemple à l’occasion d’une exposition de peintres français à Dublin, « Manet navet, Derain inconcevable, Renoir dégob (n’y a pas que Pichette, pardon), Matisse beau bon coça colà ».

On se tromperait cependant si l’on regardait Beckett comme un atrabilaire. L’éditeur Jérôme Lindon affirmait n’avoir pas connu d’homme aussi bon, et on trouvera dans les lettres de nombreux exemples de son souci d’autrui, les preuves aussi de sa reconnaissance envers ceux qui avaient su le lire. Mais il n’acceptait pas les demi mesures, s’en tenant à quelques principes, dont celui-ci : « le respect de l’impossible que nous sommes, impossibles vivants, impossiblement vivants ».

Il faut louer la qualité de l’édition qui mériterait à elle seule un article. Le lecteur apprendra dans l’introduction de Dan Gunn ce qui est nécessaire pour apprécier le grand épistolier qu’était Beckett. En outre, il lira des notices sur les correspondants, feuillettera la bibliographie des ouvrages cités et l’index général, s’attardera sur les 19 photographies (trop peu de Beckett) qui illustrent le volume et, si sa curiosité ne se relâche pas, il suivra le détail des recherches entreprises pour réunir les lettres et les nombreux témoignages qui nourrissent les notes.

Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres, II, 1941-1956, traduit de l’anglais par André Topia, Gallimard, 2015, 768 p., 54 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 22 janvier 2016.

Publié dans Beckett Samuel, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les années godot, lettres, ii, 1941-1956 | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2016

Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres II, 1941-1956

Lettre à Georges Duthuit, 11/08/ 1948

L’erreur, la faiblesse tout au moins, c’est peut-être de vouloir savoir de quoi l’on parle. À définir la littérature, à sa satisfaction, même brève, où est le gain, même bref ? De l’armure tout ça, pour un combat exécrable. Je crois savoir ce que vous ressentez, acculé à des jugements, même suggérés, seulement, chaque mois, enfin régulièrement, arrachés de plus en plus difficilement à des critères haïs. C’est impossible. Il faut crier, murmurer, exulter, intensément, en attendant de trouver le langage calme sans doute du non sans plus, ou avec si peu en plus. Il faut, non, il n’y a que ça apparemment, pour certains d’entre nous, que ce petit bruit de hallali insensé, et puis peut-être le débarras d’au moins une bonne partie de ce que nous avons cru avoir de meilleur, ou de plus réel, au prix de quels efforts, et peut-être l’immense simplicité d’une partie au moins du peu redouté que nous sommes et avons.

Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres II, 1941-1956, Gallimard, 2015, p. 186.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les années godot, lettres, georges duthuit, littérature, définir, langage, simplicité, suggestion | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2015

Stéphane Korvin, noise

la fin. longtemps la répéter, ne pas la retenir, avec les mains qui fabriquent ces jours-ci des pansements discrets.

Je sais ce qu’il faut faire. s’accoter, être un cylindre, collecter la lumière, l’informité ne pas la répandre trop vite, les jours sont si longs, ils dorment dans la paume avec des idées de vertige

comme tout le monde, l’épuisante matière, la fabrique aimer, nous tournons autour d’une impression ténue

nos malléoles se heurtent, les voyages sont serrés, les chemins jouent à creuser et s’évaser, rien accueille, ici heurte

les lettres se logent, lentement elles forment des fleurs, des lettrines, la tête s’éprend, toute seule elle ne crépite pas

les couleurs se retirent et tombent jusqu’aux solives, un cœur claque quand l’oiseau entre

deux ou trois semaines : elles se taisent, passent et pendulent

si je savais parler je te glisserais « accorde tes rêves »

Stéphane Korvin, noise, isabelle sauvage, 2015, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stéphane korvin, noise, lumière, aimer, lettres, couleur, parler, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2015

Ossip Mandelstam, Lettres

À Nadejda Ia Mandelstam, Moscou [13 mars 1930]

Ma Nadinka ! Je suis complètement perdu. C’est très dur pour moi, Nadik, je devrais être toujours avec toi. Tu es ma courageuse, ma pauvrette, mon oisillon. J’embrasse ton joli front, ma petite vieille, me jeunette, ma merveille. Tu travailles, tu fais quelque chose, tu es prodigieuse. Petite Nadik ! Je veux aller à Kiev, vers toi. Je ne me pardonne pas de t’avoir laissée seule en février. Je ne t’ai pas rattrapée, je ne suis pas accouru dès que j’ai entendu ta voix au téléphone, et je n’ai pas écrit, je n’ai rien écrit presque tout ce temps. Comme tu arpentes notre chambre, mon ami ! Tout ce qui, pour moi, est cher et éternel se trouve avec toi. Tenir, tenir jusqu’à notre dernier souffle, pour cette chose chère, pour cette chose immortelle. Ne la sacrifie à personne et pour rien au monde. Ma toute mienne, c’est dur, toujours dur, et maintenant je ne trouve pas les mots pour l’exprimer. Ils m’ont embrouillé, me tiennent comme en prison, il n’y a pas de lumière. Je veux sans cesse chasser le mensonge et je ne peux pas, je veux sans cesse laver la boue et je n’y arrive pas.

Ossip Mandelstam, Lettres, Solin / Actes Sud, traduit du russe par Ghislaine Capogna-Bardet, 2000, p. 243.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, lettres, amour, éloignement, prison, espoir | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2015

Serge Ritman, Tu pars, je vacille

épris de nous c’est je-tu continué

écrit de lèvres à lèvres lesquelles

où le poème s’il lit mon sein grain

c’est ma beauté d’ici que tu lisses

en tous signes me dis-tu ange nu

or toi c’est tout renverser pour nous

tu sais où je me casse morceaux

mille et un de toi tu me refais suis-je

c’est ton dire mon écrit ai pris tout

de nous je te fais poète tu me fais

en deux lettres correspondre à nous

ton air signe tout ce que je t’écris

et tu soulignes dans le buisson qui

me connaît m’invente pas savoir

mais faire l’amour les pronoms

ne se recouvrent sans principe et nos

deux lettres ne correspondent

sans mélange ici tu me prends

et les pronoms nous nomment égaux

sans jamais savoir qui mais toujours dire

tu viens je te prends mon appel

ton écoute vit c’est ta voix l’étoile

une main du ciel aucun comme aucune

comparaison me dit qui tu es je te suis

Serge Ritman, Tu pars, je vacille, Tarabuste,

2014, p. 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge ritme, tu pars, je vacille, écrit, lettres, amour, pronom, étoile | ![]() Facebook |

Facebook |

24/05/2015

Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955

Parfois la distance de mon travail à mes rêves me fait rire, Maman, rire de moi avec tristesse. Et c’est certainement par le fait d’étudier qu’on reprend courage. Le fait qu’on peut se donner une raison de la croyance intuitive dans les grands peintres.

Qu’ont-ils fait, comment, pourquoi, quel était leur résultat après trois ans de contact non constant comme moi ?

Il faut savoir se donner une explication, pourquoi on trouve beau ce qui est beau, une explication technique.

C’est indispensable [de] savoir les lois des couleurs, savoir à fond pourquoi les pommes de Van Gogh à La Haye, de couleur nettement crapuleuse, semblent splendides, pourquoi Delacroix sabrait de raies vertes ses nus décoratifs aux plafonds et que ces nus semblaient sans taches et d’une couleur de chair éclatante. Pourquoi Véronèse, Vélasquez, Franz Hals, possédaient plus de 27 noirs et autant de blancs ? Que Van Gogh s’est suicidé, Delacroix est mort furieux contre lui-même, et Hals se saoulait de désespoir, pourquoi, où en étaient-ils ? Leurs dessins ? Pour une petite toile que Van Gogh a au musée de La Haye on a des notes d’orchestration de lui pendant deux pages. Chaque couleur a sa raison d’être et moi de par les dieux j’irai balafrer des toiles sans avoir étudié et cela parce que tout le monde accélère, Dieu sait pourquoi.

Nicolas de Staël, Lettres 1926-1955, édition présenté, annotée et commentée par Germain Viatte, Le bruit du temps, 2014, p. 62.

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas de staël, lettres, rêve, peintre, van gogh, delacroix, comprendre, suicide | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2015

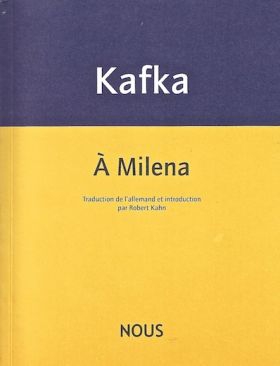

Franz Kafka, À Milena

Dans l’introduction de cette nouvelle traduction des lettres de Kafka à Milena Jesenska (seules les lettres de Kafka ont été conservées), Robert Kahn rapporte ce que l’on sait de leur première rencontre, à Prague en 1919. La jeune femme, âgée de 23 ans, fille d’un médecin pragois célèbre, vivait à Vienne avec son mari ; elle avait lu un texte de Kafka et elle souhaitait le traduire en tchèque. Une correspondance commence à partie de mars 1920, elle s’interrompt en décembre mais quelques lettres sont à nouveau écrites, la première fin mars ou début avril 1922, la dernière en décembre 1923, de Berlin, peu de mois avant la mort de l’écrivain le 3 juin 1924. Comme les Lettres à Felice et les Lettres à Ottla(1), les lettres à Milena sont une œuvre littéraire et, cela a souvent été écrit, constituent un portrait complexe de Kafka ; dans l’article nécrologique qu’elle a publié, repris pour clore ce volume, Milena insiste sur un trait majeur : il « voyait le monde avec une telle lucidité qu’il n’a pas pu le supporter et qu’il devait mourir, parce qu’il ne voulait pas faire, comme les autres, de compromis. » (298)

Les lettres, souvent très longues, parfois rédigées à différents moments de la journée, forment une tentative de comprendre ce qu’il en est de la relation à l’autre, en même temps qu’elles construisent une liaison très particulière — Kafka et Milena ne se rencontrent que quelques jours en 1920 —, une passion partagée dans les mots puisque l’on peut déduire le contenu des lettres de Milena par les commentaires détaillés de Kafka. Une certaine intimité naît rapidement, visible par la passage de « Madame Milena » à « Milena » et à « Toi », et parallèlement Kafka signe « FranzK », Milena ayant lu d’abord son prénom « Frank », puis « Ton » et « F » ; il note dès les premières lettres que connaître Milena est « de l’ordre des retrouvailles » (35) et il insiste sur le fait que l’un et l’autre pensent les mêmes choses et éprouvent les mêmes sentiments aux mêmes moments. Il rapporte un rêve du 1er octobre où la relation introuvable est dite, « on s’intervertissait continuellement, j’étais Toi, Tu étais moi » (255). Fantasme de la fusion, donc, et peur constante que le lien fragile de la correspondance se rompe.

De là, une vie faite d’attente, l’absence de la lettre quotidienne, ou du télégramme, provoque l’angoisse, ce qu’écrit Kafka : « (...) toute la journée préoccupé par tes lettres, dans la souffrance, l’amour, le souci et une sorte de peur tout à fait indéterminée devant l’Indéterminé » (216). Chaque lettre, lue et relue, suscitant des questions pour obtenir une nouvelle lettre, est la clé de la relation de Kafka à Milena. Lui conseillant dans une lettre de moins consacrer de temps à la correspondance, il fait marche arrière dans la lettre suivante, « deux lignes suffisent, même une seule, même un mot, mais ce mot je ne pourrais m’en passer qu’en souffrant terriblement » (133). Les lettres sont une présence, faites pour « qu’on y enfouisse le visage et qu’on perde la raison » (52). Non que Kafka ne souhaite pas la proximité physique ; il écrit qu’il lui faudrait venir à Vienne et repartir avec la jeune femme, mais il retarde sa venue, persuadé qu’il « ne supporterai[t] pas la tension mentale » (39). "Amour de loin" ? Robert Kahn remarque justement que Kafka n’écrit jamais « je » devant le verbe "aimer" : il est Kafka, Franz, un nom : pas un sujet. C’est pourquoi il peut écrire qu’il est « incompréhensible que l’on puisse être loin de toi » (90) et que « la vraie Milena est ici » (47, ici c’est-à-dire dans la chambre, par ses lettres.

La distance entre Prague et Vienne pourrait être franchie sans trop de difficultés, mais comme c’était le cas quand il était fiancé à Felice, l’important n’est pas du tout d’abolir la séparation ; tout au long de cette correspondance d’une année, s’expriment le désir de vivre avec Milena et l’impossibilité de le faire, l’impossibilité d’admettre que l’on puisse « se prendre d’intérêt pour [lui] » (58). Le mot, récurrent, qui éclaire son lien complexe à Milena comme, d’une autre manière, au monde qui l’entoure, est "peur" : la phrase « ta relation avec moi je ne la connais pas du tout, elle appartient tout entière à la peur » (65), a pour complément : « cette peur [du monde] n’est pas seulement peur, mais aussi désir d’une chose qui soit plus que tout ce qui produit la peur « (275).

Écrire à Milena (à Felice, etc.) n’aboutit certainement pas à supprimer la peur, écrire étant toujours « se dénuder devant des fantômes » (279), mais cette mise à nu permet de supporter l’insupportable, le fait d’être né (comme il l’écrit), grâce à l’illusion pour un temps de ne plus être entièrement absent au monde. Kafka, qui savait ce qu’était la psychanalyse (dont il refusait la prétention à guérir), affirmait que sa maladie, la tuberculose, n’était pas seulement un mal physique, et la tranquillité — ou « une certaine forme d’intranquillité » — était nécessaire pour recouvrer la santé, et la "présence" épistolaire de Milena valait un séjour dans un sanatorium. Cette présence-absence, en effet, était le moyen de demeurer « seul dans sa chambre » sans l’être, « condition préalable de la vie » (100).

Il faut insister sur le fait que Robert Kahn, outre qu’il traduit l’intégralité des lettres d’après les dernières éditions scientifiques allemandes, respecte au plus près l’écriture si particulière de Kafka, n’adapte pas le texte à son gré, comme l’avait fait Vialatte autrefois (pour ces lettres comme pour Le Procès et d’autres œuvres) — il ne traduit pas angst par « angoisse » chaque fois que le mot apparaît, il conserve la ponctuation très personnelle de Kafka, il restitue son humour, etc. ; les notes sur les événements, les personnes, les lieux, brèves mais précises, facilitent la lecture. On lit ces lettres à Milena comme les récits et nouvelles de Kafka : il « ne cherche toujours qu’à communiquer du non-communicable » (275), ce qui est l’objet de la littérature.

Kafka, À Milena, traduction de l’allemand et introduction de Robert Kahn, NOUS, 2015, 322 p., 18 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 15 avril 2015

1. Franz Kafka, Lettres à Felice, I et II et Lettres à Ottla, traduction Marthe Robert, 1972 et 1978, Gallimard.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, à milena, lettres, souffrance, présence, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |

02/11/2014

Pound / Joyce, Lettres

Ezra Pound James Joyce

Seefeldstrasse 73, Zurich, 9 avril 1917.

[...] Toute la journée j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire ou écrire. Peut-être y a-t-il quelque chose si seulement cela pouvait me venir à l'esprit. Malheureusement j'ai très peu d'imagination. Je suis aussi un très mauvais critique. Par exemple, il y a quelque temps une personne m'a donné un roman en deux tome à lire, Joseph Vance. Je l'ai lu par à-coups pendant un temps, jusqu'à ce que je découvre que je lisais le second tome au lieu du premier. Et si je suis mauvais lecteur, je suis le plus ennuyeux des écrivain — à mes yeux, du moins. Cela m'épuise avant d'avoir fini. Je me demande si vous aimeriez lire le livre que j'écris. Je le fais, comme disait Aristote, avec des moyens différents selon les diverses parties. C'est étrange à dire, mais malgré ma maladie j'ai pas mal écrit récemment.

[...] Comme je vous l'ai écrit, la Stage Society souhaite réexaminer ma pièce, Les Exilés. Je vais demander à mon agent de la soumettre aussi pour la publication à Londres et à New York cet automne. Je voudrais bien entendre parler d'un agent théâtral aux USA qui voudrait bien s'en charger. Peut-être aurait-elle plus de succès que Dedalus. Je vous fais part d'un limerick à ce sujet :

Il était une fois un flâneur du nom de Stephen

dont la jeunes était des plus étranges et plus houleuses.

Il prospérait dans l'odeur

d'un infernal fumier

qu'un hottentot n'eût pas cru possible.

Pound / Joyce, Lettres d'Ezra Pound à James Joyce (et de J.J à E.P), présentées et commentées par Forrest Read, traduction de Philippe Lavergne, Mercure de France, 1970, p. 118-119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joyce James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pound joyce, lettres, écrire, livre, lecteur, critique, limerick | ![]() Facebook |

Facebook |

27/10/2014

Jean-Patrice Courtois, Mélodie et jugement / Cyrano de Bergerac, Lettres

Les vacances soldées par permis carbone germinent toujours au gentil riant soleil d'octobre. Slogan saisonnier jamais n'imitera la nature, même foulée pieds sur sol à l'endroit exact. Des précipices de conférence totale font circuler des concepts d'humains qu'on déduira de géographies multiplicatrices d'engendrement d'enfermement aussi. La bascule des girotombes de pleine légalité va et vient avec allure de giclant barbouillant. Une rime plate désâme par mouvement perpétuel, bonne productivité, bonnes commandes, bonnes opérations matérielles fines et constrictures expulsées depuis un être qui n'a pas d'action d'abord et candidat à titre de lot universel. L'indiscernable vaut partout trame faite : nous effrayer même par l'usage !

*

Codicille, vous voulez bien ? Sganarelle saute et hors sol choque les talons parce que le "Moine-bourru" appartient à la périlleuse distribution. Apostille dans le codicille : « Bourru » : adjectif non négligeable en soi / n'est pas de détermination légère / prudence / bien mesurer la chose / prudence devant le Bourru / car le Moine tord le cou aux passants aux alentours de Noël pour, probablement, marquer les esprits en plein dans le chrétien, aux avents, sûrement même pour ça, avec « cris effroyables » de lutin approximatif répertorié. « Fantôme » / cependant / assure le dictionnaire / mais fantôme utile « qu'on fait craindre au peuple ». Le poète Furetière réquisitionné bas de page compense ainsi l'absent « populace », resté variante dans une Lettre. Apostille dans l'apostille : accélérateur bloqué !Bandeau souillé claquant / balance à la diagonale fixe / notre paysage ? Justice des formes de vie /où êtes- / vous ? Êtes-vous ? / Description deuxième nécessaire, non suffisantes du même, vite plus vite / poches à / transfusion / phrases à / poche / — ou l'endormir ! Le dictionnaire venge les oubliées / les dépliées de terre à vide sautent en une fois ! Codicille à l'apostille dans l'apostille : nos vivats rénovants et amants vont aux significations rendues aux surfaces.

Jean-Patrice Courtois, Mélodie et jugement / Cyrano de Bergerac, Lettres, éditions 1 : 1, 2013, p. 12 et 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-patrice courtois, mélodie et jugement cyrano de bergerac, lettres, codicille, apostille, dictionnaire | ![]() Facebook |

Facebook |

10/06/2014

Samuel Beckett, Lettres, I, 1929-1940 : recension

On a pu lire quelques lettres de Samuel Beckett dans des études qui lui étaient consacrées, dans des livres de souvenirs, dans un catalogue d'exposition, et on ne peut que se réjouir de la publication de ce premier volume — trois autres suivront, repris de l'édition anglaise où seules 2500 lettres (sur 15000) ont été conservées, mais des extraits d'autres (et des réponses) apparaissent dans les notes. L'œuvre extrêmement complexe, souvent sottement réduite à quelques lieux communs vides ("illustration de la misère humaine", "théâtre de l'absurde") ne peut qu'être éclairée, comme l'a été celle de Proust, cher à Beckett, quand Kolb a édité son abondante correspondance. Laissons les grincheux se plaindre que l'édition soit abondamment annotée, remercions plutôt les maîtres d'œuvre des précisions apportées à propos de tel destinataire, telle circonstance, tel lieu, qui permettent de lire les lettres : savoir qui était Thomas McGreevy, ami de Beckett et destinataire du plus grand nombre de lettres entre 1931 et 1940, ou George Reavey, son agent littéraire, avoir des indications sur telle lecture signalée elliptiquement, comprendre les allusions, courantes dans des lettres à des proches, tout cela éclaire le parcours de Beckett. Les éditeurs ont placé au début de chaque année de correspondance un résumé de ses activités ; ils ont donné à la fin du volume une notice sur les noms de personnes les plus présents dans les lettres, une bibliographie des ouvrages cités et un index général ; enfin, l'introduction, outre qu'elle explique la manière dont le texte a été établi, relève les divers thèmes abordés dans ce volume. Un regret : il aurait été bon d'indiquer dans la bibliographie des ouvrages en langue française (par exemple, Europe, juin-juillet 1993 ; Nathalie Léger, Les vies silencieuses de SB, 2006) ou de signaler les traductions en français (Anne Atik, Comment c'était, Souvenirs sur SB, 2003).

Le lecteur découvre un passionné de musique et un critique acerbe des interprétations (par exemple de la direction d'orchestre de l'« ignoble Furtwängler »), un fin connaisseur de l'histoire de la peinture, un lecteur intransigeant qui qualifie la première partie du Temps retrouvé de « déversement à la Balzac » ou construit un féroce palindrome sur le nom de T. S. Eliot : « T. Eliot c'est toilet à l'envers ». Beckett est aussi un ami attentif, soutenant les travaux des uns et des autres, ce qui ne l'empêche pas à plusieurs reprises de noter sa misanthropie : « mon aversion pour les êtres humains se durcit à chaque sortie. » Les relations avec sa mère sont en partie à l'origine de sa difficulté à vivre et il sait que, pour pouvoir écrire, il lui faut fuir l'« odeur de marécage » du pays natal ; son voyage en Allemagne (octobre 1936-avril 1937), où il a visité de nombreux musées, est de ce point de vue un échec : il était entrepris pour sortir de son « marasme intellectuel » et non pour « aller quelque part » ; en outre, il a fort bien vu ce qu'y était la persécution des juifs. Au cours des années, divers projets professionnels, aussi vite abandonnés qu'ils étaient nés, se succèdent pour lui permettre d'être ailleurs qu'en Irlande ; il écrit à Eisenstein pour suivre ses cours de cinéma à Moscou et, ainsi, pouvoir « exprimer [son] exécration sur un autre plan » ; il pense solliciter un poste de lecteur d'italien au Cap, mais aussi un poste d'assistant à la National Gallery de Londres, notant qu'il est « tout juste capable de distinguer un Uccello d'une scie à main ». Comme une note le rappelle, il s'agit là d'une allusion à Hamlet qui affirme distinguer un faucon d'une scie à main (Hamlet, II, ), Uccello signifiant "oiseau" en italien.

Cette allusion littéraire n'est pas la seule et c'est bien la littérature qui occupe constamment Beckett, même si, à de nombreuses reprises, il affirme le contraire ; quand il annonce qu'il souhaite apprendre à piloter un avion, c'est, écrit-il, que « Je n'ai pas envie de passer le reste de ma vie à écrire des livres que personne ne lira. Ce n'est pas comme si j'avais envie de les écrire. » Pourtant, « l'issue littéraire » est la seule possible, la psychothérapie suivie à Londres en 1934 n'ayant pas changé grand chose à ses troubles (kystes, douleurs intestinales, furoncles « entre vent et eau » selon son expression). Son étude sur Proust avait été bien accueillie, ses nouvelles et ses poèmes — les premiers en français en 1931 — beaucoup moins. Il écrit en 1931 à propos d'un de ses textes, « ça pue le Joyce malgré mes efforts les plus sérieux pour le doter de mes propres odeurs », tout en soulignant que c'est cette écriture, celle de Joyce, qui l'intéresse. Tout son effort consiste donc à trouver ses "propres odeurs", c'est-à-dire à ne plus suivre la « vieille route puante abandonnée depuis longtemps par la musique et la peinture », en particulier à laisser de côté l'anglais "soigné". Cet effort est lisible dans les poèmes joints aux lettres, ce qui n'empêche pas Beckett de connaître des moments de doute ; il ne parvient pas à terminer Murphy, dont il écrit en 1935 : « C'est assez mauvais et je ne m'y intéresse pas » et, plus tard, au moment de reprendre le manuscrit, « il est difficile d'écrire quand on est dans un état consternant d'uniformité, de vide, d'apathie, de stupidité, de pusillanimité ». Il achève cependant fin juin 1936 le roman, qui ne sera publié qu'en 1938 après le refus de plusieurs éditeurs (« le principal est que le livre SORTE », écrivait-il à son agent). L'un demandait que le livre soit réduit d'un tiers, ce qui déclencha la colère de Beckett et une auto dérision réjouissante : il proposa de vendre sa prochaine œuvre dans les pharmacies Boots, en donnant « avec chaque exemplaire un échantillon gratuit de quelque laxatif pour promouvoir les ventes. Les Bouquins Beckett pour vos Boyaux. Jésus in péto [etc.]».

Si Beckett voulait que Murphy soit imprimé, c'est bien parce que l'influence de Joyce s'y était atténuée et qu'il commençait à « parvenir à ces choses (ou ce rien) qui se cach[ait] derrière » son langage. C'est peut-être le plus passionnant à suivre dans ces lettres, la lente venue d'une voix singulière, née d'un travail obstiné, sans illusion sur le fait qu'il faut sans cesse recommencer. Cela, les biographies de Beckett, pour passionnantes qu'elles soient, ne le restituent pas.

Samuel Beckett, Lettres, I, 1929-1940, édition préparée par M. Fehsenfeld, L. Overbeck, G. Craig, D. Gunn, traduit de l'anglais par André Topia, Gallimard, 2014, p., 55 €.

Recension parue dans Sitaudis le 3 juin 2014.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, lettres, i, 1929-1940, édition, pays natal, trouble, passion | ![]() Facebook |

Facebook |