18/05/2015

Amelia Rosselli (1930-1996), Document 1967-1973

à Schubert

Une mélodie couleur orange avait retenti

dans mes oreilles si attentives au solfège

d’un violon assez net pour me toucher

jusque dans mes fibres nerveuses (le

grand cœur) qui ma tiraient par les cheveux

pendant que je dansais avec la mélancolie ce

soir-là où je n’avais pas de rendez-vous.

Mélodie éternelle et inexplosée, mélodie

de sentiments qu’on ne peut pas violer

dans le secret tombal de l’apôtre : apôtre

de quoi ? — d’une quasi désespérée quelquefois

allègre, exposition de vos tableaux

mentaux, sentimentaux et ordinaires : l’amour

dans une boîte bien fermée n’eut pas le temps

de demander pardon.

Amelia Rosselli, Document 1966-1973, traduction de

l’italien et postface de Rodolphe Gauthier, La Barque,

2014, p. 20.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amelia rosselli (1930-1996), document 1967-1973, schubert, mélancolie, mélodie, sentiment, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2015

Tristan Corbière, Las Amours jaunes

À un Juvénal de lait

Incipit, parve puer, risu cognoscere

À grands coups d’aviron de douze pieds, tu rames

En vers... et contre tous — Hommes, auvergnats, femmes. —

Tu n‘as pas vu l’endroit et tu cherches l’envers.

Jeune renard en chasse... Ils sont trop verts — tes vers.

C’est le vers solitaire. — On le purge. — Ces Dames

Sont le remède. Après tu feras de tes nerfs

Des cordes-à-boyaux ; quand, guitares sans âmes,

Les vers te reviendraient, déchantés et soufferts.

Hystérique à rebours, ta Muse est trop superbe,

Petit cochon de lait, qui n’as goûté qu’en herbe,

L’âcre saveur du fruit encore défendu.

Plus tard, tu colleras sur papier tes pensées,

Fleurs d’herboriste, mais, autrefois ramassées,

Quand il faisait beau temps au paradis perdu.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros,

T. C., Œuvres complètes, édition établie par Louis Forestier

et Pierre-Olivier Walser, Pléiade / Gallimard, 1970,

p. 764-765.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, las amours jaunes, juvénal, sonnet, rimes, vers, muse, paradis pardu | ![]() Facebook |

Facebook |

16/05/2015

Andrea Zanzotto, Idiome, Traduit par Philippe Di Meo

Écoutant depuis le pré

Sur la touche, le doigt anéanti insiste

sur une note toujours ratée

et pourtant inhumainement juste

au-delà de tout exemple réussie

Une note, jusqu’à ce que sang soit le doigt,

puis, il s’estropie, en un mouvement

de trille raté

au-delà de tout exemple

néanmoins reréussi

Rayonnant depuis toute chose, une offre infinie

parvient sur cette note, sur ce doigt

énervé, et d’ailleurs depuis longtemps anéanti,

qui veut la prendre en charge, donner crédit

à une partition universelle possible,

déverser d’une bande enregistrée

dans une autre

non moins mythique instrument

Une adresse ou une déclaration d'expéditeur

insistante comme bec de pic-vert,

c’est sur ce doigt que tape l’offre,

sienne-unique, de rien-du-tout, qui n’allèche rien,

et, toujours creusant sur cette touche,

et toujours la ratant, dans la déserte

réalité, qui par ailleurs s’affine comme matin,

son obstination contre tout pourquoi,

son inépuisable ni existible pour qui, pour quoi,

ajuste, devine

Ascoltando dal prato

Insiste il dito annichilito sul tasto

in una nota sempre sbagliata

eppure disumanamente giusta

al di là di ogni esempio azzeccata

Una nota fino a che sangue è il dito

e poi si azzoppa in uno sbagliato

movimento di trillo

al di là di ogni esempio

tuttavia riazzeccato

Un’infinita, irraggiante da tutto, offerta

arriva su quella nota, su quel dito

innervosito, anzi da tempo annichilito,

che vuol farsene carico, dar credito

a un possibile universale spartito

riversare da un nastro registrato

a un altro

non meno mitico instrumento

Un indirizzo o un’una dichiarazione di mittente

come becco di popicchio insistito

è in quel dito cha batte l’offerta

sua-unica, da-nulla, che nulla alletta

e che scavando per sempre in quel tasto

e sbagliandolo sempre, nella deserta

realtà che per altro come mattina s’affina,

la sua ostinazione contro ogni perché,

il suo per chi per che non mai esauribile

né esistibile assesta, indovina

Andrea Zanzotto, Idiome, traduction de l’italien, du dialecte haut-trévisan (Vénétie) et préface par Philippe Di Meo, José Corti, 2006, p. 36 et 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, idiome, traduit par philippe di meo, musique, réalité, mythe | ![]() Facebook |

Facebook |

15/05/2015

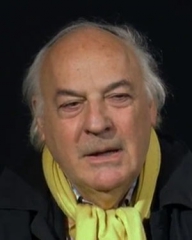

Bernard Noël, Monologue du nous : recension

On n’oublie pas que Bernard Noël a publié un Dictionnaire de la Commune en 1971, heureusement réédité en 2000 par Mémoire du Livre, ouvrage « pour inviter le présent à rejouer le passé » puisqu’il rassemble les noms des acteurs de ce qui fut une tentative de transformation radicale des rapports sociaux. Bernard Noël n’a pas cessé depuis d’écrire pour représenter, autant que faire se peut, la complexité du réel tel qu’il le vivait et l’on peut prendre aujourd’hui la mesure de ce travail d’éclaircissement grâce aux trois premiers volumes de son œuvre publiés chez P.O.L. Monologue du nous poursuit à sa manière une tâche qui ne peut avoir de fin.

Qu’est ce "nous" ? Un groupe de 4 militants qui rejettent la société telle qu’elle est. Symboliquement, le nous est un refus du "je", ce je qui s’est imposé au cours des années 1970 chez les dirigeants des partis dits de gauche pour commenter les faits politiques. Le nous est une petite structure de dialogue pour décider et agir : Bernard Noël construit une fiction dont les personnages et leurs projets évoquent les Brigades rouges ou Action directe. Tout se passe à Paris et dans la banlieue proche, après 2012 selon certains indices — voir une allusion transparente avec le « galant péteux tapi à l’arrière d’un scooter ». À la fin d’une manifestation, un policier entre dans la camionnette du groupe, est assommé et emmené dans une maison : son enlèvement semble passer inaperçu et la question se pose : quoi en faire ? À la suite d’une lutte, il est tué et enterré, et naît alors le projet d’abattre des dirigeants d’institutions qui participent activement au développement du capitalisme. Divers éléments se greffent sur ce récit : le nous publie un journal, accepte un contact avec la préfecture pour mieux approcher ses cibles, abat un banquier ; un autre nous de 4 militants s’est formé qui exécute un autre banquier ; etc. La trame, fort simple, importe moins que les principes qu’exposent ce nous.

Il y a d’abord un constat, « toute opposition est désarmée par l’élection d’une gauche aussitôt passée à droite », et une certitude : la révolte est inefficace, seulement « mouvement sentimental ». Ce qui n’exclut pas que s’impose « la nécessité de l’illusion » d’être des acteurs dans la société. Seule cette illusion peut donner le goût de vivre, cependant il ne s’agit pas de penser que l’action changera quoi que ce soit au cours des choses ; dans un manifeste publié dans leur journal, le nous explique : « notre action est désespérée et c’est du seul désespoir qu’elle tire sa force et sa nécessité ». Tuer des banquiers, ou des dirigeants d’un gouvernement, ne changera en rien « la dissolution de tous les repères sociaux », et cela n’échappe pas au nous, mais le choix des privilégiés qui le constituent est de préférer « les actions désespérées au salut », et parallèlement la destruction de soi par l’alcool et la drogue. Un rejet, donc, de tout ce qui pourrait ressembler à la vie sociale acceptée par la majorité. Une volonté aussi de sacrifice qui a quelque chose de religieux : le groupe projette de se faire sauter au milieu de dirigeants, assurant par ce « sacrifice » son « effacement » et son anonymat.

L’aboutissement des actions isolées, c’est l’ « abîme », puisque leur seul résultat est de « nuire » au pouvoir, sans que rien d’autre ne bouge. Si elles ne modifient rien, le récit ne peut se poursuivre : il ne ferait que décrire des assassinats successifs ; la seule issue pour Bernard Noël était de faire disparaître, d’une façon ou d’une autre, le nous : il choisit leur arrestation : « démembré en quatre suspects, [le groupe] se voit contraint, sous bonne escorte, à mettre fin au Nous. » C’est aussi la fin de l’idée que le type de violence retenu par le nous puisse être légitime — et le lecteur reste devant la question : Que faire ?

Bernard Noël, Monologue du nous, P.O.L, 112 p., 8,90 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 4 mai 2015

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, monologue du nous, politique, militant, capitalisme, révolte | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2015

Nathalie Quintane, Tomates

On ne doit pas entrer avec un couteau dans un établissement scolaire. Les portiques détecteurs de métaux détectent les couteaux. On installe des portiques détecteurs de métaux à l’entrée des établissements scolaires.

Il vaut mieux avoir le bac pour entrer sur le marché du travail. Le bac d’aujourd’hui ne vaut plus rie,. Ceux qui ont le bac ne valent rien sur le marché du travail.

Les fils d’ouvriers n’accèdent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles. On ferme les usines, il n’y a plus d’ouvriers, et donc plus de fils d’ouvriers. Les classes préparatoires ne sont pas fermées aux fils d’ouvriers.

Fumer tue. Quand on est à côté d’un fumeur, on fume. Les fumeurs sont des assassins.

Des anarchistes ont écrit des livres. Des anarchistes ont lancé des bombes. Il y a parmi ceux qui écrivent des livres des gens qui lancent ou lanceront des bombes.

Des musulmans obligent des jeunes filles à porter le voile. Les jeunes filles doivent être libres de ne pas porter le voile. On vote une loi qui oblige les jeunes filles à ne pas porter le voile.

La littérature n’est pas accessible au grand public. Le grand public veut faire la fête. La littérature c’est la fête.

La nourriture qui ne fait pas grossir est chère. Il y a des pauvres. Les pauvres sont gros.

(Etc.)

Nathalie Quintane, Tomates, Points / Seuil, 2014 [P.O.L, 2010], p. 70-72.

© Photo publiée dans Politis.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie quintane, tomates, école, inégalité, ouvrier, voile, littérature, maigregros | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2015

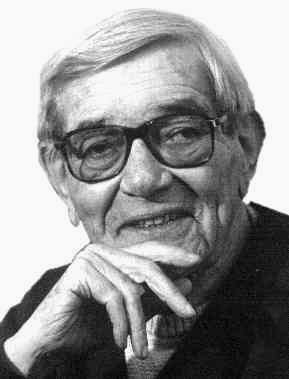

Paul Louis Rossi, Visage des nuits

Gens de peu

Gens de peu et gens de rien

Quel est le bras qui vous retient

Lorsque vous passez la Seine

Sans amours qui vous soutiennent

Vous pensez je le sais bien

Sans veine que tout est vain

Sans amis qui se souviennent

À vous jeter dans la Seine

Sachez que ce n’est pas la peine

De troubler l’eau avec des larmes

Essayez de donner l’alarme

Si le courant vous entraîne

Le Fleuve est moins bon que vous-même

Pourquoi voulez-vous qu’il vous aime

Paul Louis Rossi, visage des nuits, Poésie /

Flammarion, 2005, p. 97.

© Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, visage des nuits, gens de rien, seine, suicide, larmes | ![]() Facebook |

Facebook |

12/05/2015

Images de Venise

la soif

la faim

un canal

reflets dans un canal

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images de venise, la faim, la soit, un canal, reflets | ![]() Facebook |

Facebook |

11/05/2015

Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois

Pendaison de crémaillère

En octobre je m’en allais grappiller aux marais de la rivière, et m’en revenais avec des récoltes plus précieuses en beauté et parfum qu’en nourriture. Là aussi j’adirai, si je ne les cueillis pas, les canneberges, ces petites gemmes de cire, pendant d’oreille de l’herbe des marais, sortes de perles rouges, que d’un vilain râteau le fermier arrache, laissant le marais lisse en un grincement de dents, les mesurant sans plus au boisseau, au dollar, vendant ainsi la dépouille des prés à Boston et New York ; destinées à la confiture, à satisfaire là-bas les gouts des amants de la Nature. Ainsi les bouchers ratissent les langues des bisons à même l’herbe des prairies, insoucieux de la plante déchirée et pantelante. Le fruit brillant de l’épine-vinette était pareillement de la nourriture pour mes yeux seuls ; mais j’amassai une petite provision de pommes sauvages pour en faire des pommes cuites, celles qu’avaient dédaigné le propriétaire e tles touristes. Lorsque les châtaignes furent mûres j’en mis de côté un demi boisseau pour l’hiver. C’était fort amusant, en cette saison, de courir les bois de châtaigniers alors sans limites de Lincoln, — maintenant ils dorment de leur long sommeil sous la voie de fer — un sac sur l’épaule, et dans la main un bâton pour ouvrir les bogues, car je n’attendais pas toujours la gelée, parmi le bruissement des feuilles, les reproches à haute voix des écureuils rouges et des geais, dont il m’arrivait de voler les fruits déjà entamés, attendu que les bogues choisie par eux ne manquaient pas d’en contenir de bons.

Henry David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, traduction L. Fabulet, Gallimard, 1967 [1922].

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henry david thoreau, walden ou la vie dans les bois, nourritutr, fruits, animaux, nature, écureui, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2015

Walter Benjamin, Rastelli raconte, traduction Philippe Jaccottet

Le souhait

Un soir, pour la fin du sabbat, les juifs étaient réunis dans une misérable auberge d’un village de Hasidim. C’étaient des gens du coin, à l’exception d’un individu que personne ne connaissait, un homme en haillons, particulièrement misérable, accroupi dans l’ombre du poêle, tout au fond de la salle. On avait parlé à bâtons rompus. Soudain, quelqu’un demanda quel souhait chacun ferait, si on lui en accordait un. L’un voulait de l’argent, l’autre un gendre, le troisième un établi neuf, et ainsi de suite.

Quand chacun eut opiné, il ne resta plus que le mendiant du coin du poêle. Celui-ci n’obtempéra aux questionneurs que de mauvaise grâce et non sans hésiter :

— Je voudrais être un roi très puissant, régnant sur une vaste contrée, et qu’une nuit, comme je dormirais dans mon palais, l’ennemi franchit la frontière et qu’avant les premières lueurs de l’aube ses cavaliers eussent atteint mon château sans rencontrer de résistance et que, brutalement tiré de mon lit, sans même le temps de passer un vêtement, j’eusse dû prendre la fuite, en chaise, traqué jour et nuit sans relâche par monts et vaux, forêts et collines, jusqu’à trouver refuge ici même, sur un banc, dans un coin de votre auberge. Tel est mon souhait.

Les autres se regardaient, interloqués.

— Et qu’en aurais-tu de plus ? demanda quelqu’un.

— Une chemise, répondit le mendiant.

Walter Benjamin, Rastelli raconte, traduction Philippe Jaccottet, Points / Seuil, 1987, p. 92-93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, rastelli raconte, traduction philippe jaccottet, juif, sabbat, souhait, rêve, mendiant | ![]() Facebook |

Facebook |

09/05/2015

Jean Daive, Monstrueuse

Une maison basse

en angle dans un parc en fleur

ne dort pas

n’allume rien, la nuit

quelques sons, dedans et dehors

étouffés, résonnent

des bois creux

battent contre des palissades

un homme seul frappe des cuillères

en bois

pour suspendre au-dessus

des jardins en fleur

l’acrobate, l’arlequin, l’écuyère

il remonte le mécanisme d’un conte de fée

autrefois raconté à l’oreille

par une famille qui tourne les tables et les renverse

à transmettre les omissions

Jean Daive, Monstrueuse, Poésie / Flammarion,

2015, p. 128.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, monstrueuse, maison, fleur, cirque, conte de fée | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2015

Fernando Pessoa, Pour un "Cancioneiro"

Une pluie tombe du ciel gris

Qui n’a aucune raison d’être

Il n’est pas jusqu’à ma pensée

Où ne ruisselle de la pluie.

J’ai en moi plus grande tristesse

Que celle-là que je ressens

Je veux me la dire mais elle

A le poids de ce que je mens.

Car en vérité je ne sais

Si je suis triste ou pas triste,

Et légèrement la pluie tombe

(Car Verlaine y a consenti)

À l’intérieur de mon cœur.

Fernando Pessoa, Pour un « Cancioneiro »,

traduction Patrick Quillier, dans Œuvres

poétiques, Pléiade /Gallimard, 2003,

p. 737-738.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, pour un "cancioneiro", pluie, tristesse, verlaine, mélancolie | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2015

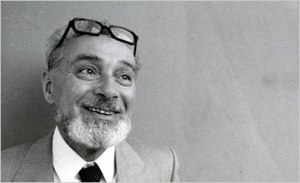

Jean Tortel, Instants qualifiés

Sombre la nuit et telle

Qu’au profond les dormeurs

Touchent le sable au creux

Longtemps suspendu des calmes

Vagues noires, rongée

Par les insectes poussiéreux,

En apparence désormais

Inaccessible au fond

D’elle-même et perdue et vierge

Intouchable et noire, descendue

En se dissociant dans les dormeurs

Qui l’ignorent, qui sont la nuit

Abusivement claire d’un rêve

Sans contrôle.

Jean Tortel, Instants qualifiés,, Gallimard, 1973, p. 29. © Photo Jean-Marc de Samie.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, instants qualifiés, nuit, rêve, vague, insecte | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2015

Primo Levi, Le système périodique

Uranium

On ne peut envoyer le premier venu au Sac (Service d’assistance aux clients). C’est un travail délicat et complexe, pas très différent de celui des diplomates : pour s’en acquitter avec succès il faut inspirer confiance aux clients, et pour cette raison il est indispensable d’avoir confiance en soi-même et dans les produits qu’on vend — c’est donc un exercice salutaire, qui aide à se connaître et affermit le caractère. C’est peut-être la plus hygiénique des spécialités qui constituent le décathlon du chimiste industriel, celle qui l’entraîne le mieux à l’éloquence et à l’improvisation, à la promptitude des réflexes et à la capacité de comprendre et de se faire comprendre ; en outre, elle vous fait parcourir l’Italie et le monde et vous met en face de toutes sortes de gens. Je dois encore faire mention d’une autre conséquence, curieuse et bénéfique, du Sac : en faisant mine d’estimer et de trouver sympathique ses semblables, on finit par le faire vraiment au bout de quelques années du métier, de la même façon que celui qui simule longuement la folie devient souvent fou.

Dans la plupart des cas il faut, au premier contact, acquérir ou conquérir un rang supérieur à celui de son interlocuteur — mais le faire en douceur, avec de bonnes façons, sans l’effrayer ni le surclasser. On doit se sentir supérieur, mais de peu : se faire accessible, compréhensible. Malheur, par exemple, à qui va discourir de chimie avec un non-chimiste ; c’est l’abc du métier. Mais le danger contraire est bien plus grave : que ce soit le client qui vous surclasse — chose qui peut très bien arriver, car lui joue sur son terrain, c’est lui qui emploie et pratique les produits qu’on lui vend, aussi en connaît-il les qualités et les défauts, comme une femme connaît ceux de son mari, tandis que d’ordinaire on en a seulement une connaissance indolore et désintéressée, souvent optimiste, acquise au laboratoire ou pendant les travaux pratiques.

Primo Levi, Le système périodique, traduit de l’italien par André Maugé, Bibliothèque Albin Michel, 1987, p. 227-228.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : primo lavi, le système périodique, client, supérieur et inférieur, vente, éloquence, voyage | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2015

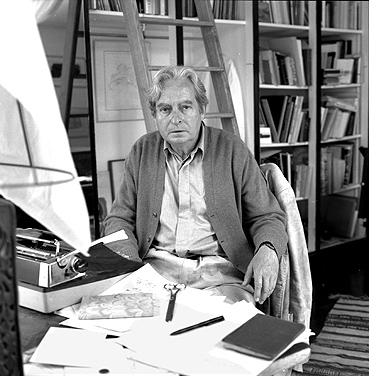

André du Bouchet, Qui n'est pas tourné vers nous

Sur le foyer des dessins d’Alberto Giacometti

Dessins d’Alberto Giacometti —

par blocs froids détachés de quelque glacier à facettes qui tranchent. La dureté de ce crayon sans ombre qui, à proximité, plus qu’à raison d’une distance, se volatilise. Et, dans l’agrégat rectiligne, ouvertes d’un coup de gomme, avenues par lesquelles l’espace inentamé rapidement afflue. Jusqu’à ce que le trait, repris toujours, et en quête de la dernière surface, toile, air, papier, qui l’en sépare, s’étant interrompu, touche à son objet immatériel. Dessins blancs dans une pièce nue.

Quel est cet objet sur lequel sans cesse il revient, objet qui, croirait-on, ne prend corps qu’à l’issue d’un atermoiement prolongé coûte que coûte au point où nous risquerions de le voir se fondre, et perdre dans la haute paroi ?

[...]

André du Bouchet, Qui n’est pas tourné vers nous, Mercure de France, 1972, p. 9-10. ©Photo Jean-François Bauret.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, qui n'est pas tourné vers nous, giacometti, dessin, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

04/05/2015

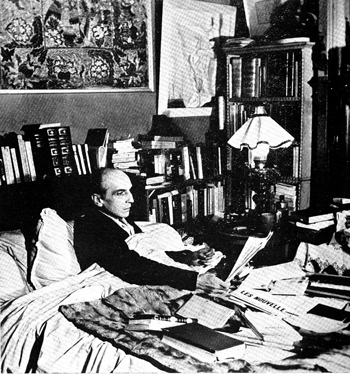

Joé Bousquet, La neige d'un autre âge

Elle ne regarde plus le miroir ancien, où elle recomposait son visage et le fardait en attendant le train de la première heure, mais s’assied chaque fois, en face de cette eau verdâtre, qui ne reçoit plus de rayons de la fenêtre voisine. On dirait qu’elle en affronte le regard, maintenant que je maintiens une obscurité perpétuelle dans la chambre où elle voyait autrefois se lever le jour.

Je ne sais comment elle est entrée. Peut-être avais-je l’esprit ailleurs. Ou sa présence et la mienne s’enchantent mutuellement et détruisent ensemble le peu d’attention qu’il m’avait fallu pour ouvrir une lettre, pour ranimer une photo. Même attendue, elle surprend toujours mes yeux par un éclat que mes souvenirs ne retiennent pas. Et j’avais longuement espéré de la voir... on dirait qu’elle m’apparaît alors que, de dépit, je me suis quitté moi-même.

Ses gants de peau claire sont ouverts sur mon lit, entre elle, qui lit en cachette un de mes cahiers, et le chevet de mon lit où vient de disparaître une ombre qui nous séparait.

[...]

Joé Bousquet, La neige d’un autre âge, Le cercle du livre, 1952, p. 25-26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joé bousquet, la neige d'un autre âge, femme, invaliide, miro, cahier, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |