16/07/2015

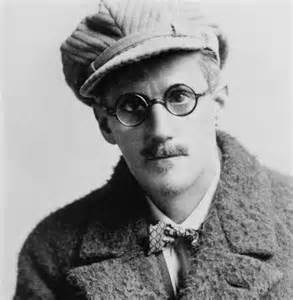

James Joyce, Poèmes (Chamber Music, Pomes Penyeach)

Seul

Les mailles d’or gris de la lune

Toute la nuit tissent un voile,

Les fanaux dans le lac dormant

Traînent des vrilles de cytise.

Les roseaux malicieux murmurent

Aux ténèbres un nom — son nom —

Et toute mon âme est délice,

Mon âme défaille de honte.

James Joyce, Poèmes (Chamber Music, Pomes

Penyeach), traduits et préfacés par Jacques

Borel, Gallimard, 1967, p. 109.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joyce James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, poèmes (chamber music, pomes penyeach), lune, nuit, nom | ![]() Facebook |

Facebook |

15/07/2015

Mira Wladir, L'invention de la légèreté

Le lieu

un matin

ce que c’est

il faut encore l’apprendre

une teinte qui bouge

dans la fuite de l’œil

une teinte en fuite

qui fait matin

ce que c’est

on l’apprendra peut-être

dans un morceau tombé

*

au début devient le lieu

autre début

à cheval

dans le fond de nos ventres

on touche la tiédeur de la pierre

cette teinte qui court

dorée

sur le rein gris du mur

*

frôlement

au-dessus du cri ou dedans

un bruit qu'on n'avait pas perçu encore

de l'aile

ou de l'eau

même

Un bruit qui glisse

sous le sang

on découvre cela

sur le corps

de l'humide léger

plus clair que du rouge

le rêve aussi il faut l'apprendre

l'amour

comme un jonc brun tendu qui crisse

[...]

Mira Wladir, L’invention de la légèreté, éditions

Empreintes, 2015, p. 37-38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mira wladir, l'invention de la légèreté, le lieu, matin, cri, bruit | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2015

Caroline Sagot Duvauroux, 'j : recension

« nous voici séparés mais c’est écrire »(1)

Le titre, imprononçable, annonce l’impossibilité d’articuler "je", comme s’il y avait une disparition du sujet. Une apostrophe après le j implique, appelle un verbe, soit un engagement dans le monde, et c’est ce monde, difficile à vivre maintenant, dont le déplacement symbolique de l’apostrophe garde la trace. C’est que ’j est un poème du deuil, comme le furent Nous deux encore (Henri Michaux, 1948) et Quelque chose noir (Jacques Roubaud, 1986).

Le livre, d’une façon différente dans ses trois séquences, est entièrement construit sur le motif de l’absence, celle de l’aimé. Il s’ouvre par un fragment de phrase, « L’absence peut-elle », avant le premier ensemble où il est répété page de gauche, complété page de droite de sorte qu’une question chaque fois est posée, mais la liminaire les contient toutes, « L’absence peut-elle / ce que la présence, étrange, accomplit ? », et la dernière clôt toute question sur la relation entre présence et absence, une seule réponse, attendue, « L’absence peut-elle / arraisonner la présence ? ».

L’absence ne peut se vivre ici qu’en rappelant la présence, parce que le "je" s’est construit avec elle, dans ce qui est sans cesse mouvement, le lieu "je-tu", maintenant aboli ; il y a nécessité de la « présence étrangère » pour qu’existe en même temps « l’étranje ». Et quand « Tu s’est tu » — "tu sais tu" disparu —, ce qui est survenu devant le "je" peut être dit faille, fracture, seulement si l’on comprend qu’il n’est rien à combler, l’équilibre perdu n’était pas d’être sur l’autre bord mais "je-tu" du même côté.

Sans doute retrouve-t-on le thème de l’élégie, et la douleur s’exprime d’ailleurs aussi par le biais de l’interjection grecque classique, « o popoi ». Mais cette reprise est peut-être aussi une manière de (re)construire une assise, comme les diverses allusions littéraires, de Sophocle et la tragédie grecque à Genet, même si elles ont également une autre fonction dans le texte. Indissolublement lié au motif élégiaque est développé le questionnement sur ce qu’est le "je" par rapport au "tu" dans le passé et aujourd’hui. Hors la difficulté à penser autrement que dans un ici qui ne peut être que remémoré (« Nous n’étions qu’ici »), ce qui revient et s’écrit, c’est l’étreinte, la présence de la chair vivante dite sans détours par les verbes baiser, branler en ouverture de la seconde séquence. C’est là encore savoir, par l’évocation de l’amour des corps, que "je" fut autre, que la question « T’aimer sans toi ? » ne peut faire sens et que le "je" d’aujourd’hui dans une réelle mutilation ne peut se reconnaître. L’équivalence « tu = toujours » peut s’écrire, cependant la mort interdit que puisse se dire maintenant « je t’ », alors même qu’il n’est qu’une seule copule, « je t’aime », tout en contraignant à (ré)inventer une orientation — un ici maintenant —, en écrivant jusqu’au ressassement que le passé ne fut pas confusion, mais accomplissement du je, de son étrangeté.

Il faudrait s’attarder sur la manière, variée, dont la perte irréparable et ce qu’elle entraîne s’exprime dans ’j. Ce qui est le plus remarquable à mes yeux, c’est que l’expression écrite du deuil, ici, restitue avec force ce qu’éprouve toute personne vivant la mort de l’aimé(e). D’abord un ensemble de questions dont aucune n’a réellement de réponse, chacune ne faisant que renvoyer à la solitude maintenant vécue — « Tu ne seras pas là je n’étais pas là / Je ? là ? qu’est-ce ? / Nous n’étions qu’ici «. Ensuite, l’ordre du monde défait se dit par la mise en pièces des règles convenues de la syntaxe : phrases inachevées ou réduite à très peu de mots, à un mot, comme si la trituration de la langue pouvait aboutir à comprendre l’incompréhensible qu’est la disparition. Enfin, surtout dans la dernière partie, des énoncés bien détachés par des blancs qui, sans former une suite continue pour le sens, aboutissent à la nécessité de continue à écrire l’indicible, ce que reprend la quatrième de couverture. Cette nécessité achève le long cheminement qui commence de façon très négative — « Je n’aime pas Rabat » — et se termine dans la ville culturelle marocaine : « Prends place, narrateur, je l’altéré définitif nous débouche une bouteille à Tanger ».

Caroline Sagot Duvauroux, ’j, éditions Unes, 2015, 64 p., 16 €. Recension publiée dans Sitaudis le 18 juin 2015.

________________________________

1. Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado, "Le Refuge en Méditerranée", centre international de poésie Marseille, 2014, np.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, 'j : recension, deuil, douleur, écrire, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2015

Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado

C’est quoi l’art pas brut ?

Les marchands nomment nos œuvres. Refusons. Il y a un clivage effarant en Europe entre art brut et art (art quoi d’ailleurs ?) Or le désir sait que la question n’est pas là mais juste où vivre. Là où nos disions bander pour dire être, bander de toute son âme dont le sexe et l’étoile.

Maimoune m’a raconté quelque chose de ces choses-là.

Le décoffrage de l’imagination d’une vieille mémoire.

L’instant pérenne, l’oxymoron de vivre quand on est un idiot.

Un artiste ? une définition. J’étais berger, maçon, dit Maimoune, à présent je me définis comme artiste. Un idiot, dis-je.

Remplaçons artiste par poète, arts contemporains par arts poétiques. En gros retirons l’argent de l’affaire. Pour voir. Juste pour voir que s’attarde l’homme de Ouarzazate ou d’Arles ou de Messine, en prise aux songes parmi son peuple de ventres affamés, de signes et d’enfances, avec son bestiaire : avec son désir. Alors l’artisan perd le nom de faire, c’est un artiste, un inutile, un miracle de la société, un frère.

L’attardé là.

Alors jubile quelque chose, une chose, et l’homme troue la chose pour qu’infiniment s’invite le monde.

Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado, Centrte international de poésie, Marseille, 2014, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, canto rodado, art brut, art poétique, artisan, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

12/07/2015

Claude Chambard, Cet être devant soi

Enfant quand ai-je jamais fait mon ultime pas d’enfant... ma belle écriture pleine & déliée... ma gracieuse silhouette dans le jardin en fleurs... la vraie lumière sur mes joues rondes & roses... quand ai-je cessé de cracher les noyaux de cerise au pied de l’arbre... quand ai-je osé regarder une fille dans les yeux... quand ai-je perdu mes boucles blondes... quand... L’écriture a pris le dessus mais n’a jamais pu remplacer les jouets de l’enfance, le motif dans le tapis scruté pendant des heures, tissé & retissé jusqu’à l’usure du regard. De la neige, du givre, voilà ce qui a tenté de recouvrir l’enfance, en vain, je sais produire un feu interminable & puissant. Dans la grange je me balance sans fin. Le chat se faufile entre la forge & l’établi, m’ignore. J’ai cueilli les petits pois ce matin avec Grandpère, silencieux nous les écossons, dimanche nous les dégusterons avec une viande blanche. C’est là, ce jour-là sans doute, que j’ai compris que pour écrire il fallait soutenir l’autre, le regarder, l’empêcher de tomber. L’autre, cet être devant soi.

Claude Chambard, Cet être devant soi, encres de Anne-Flore Labrunie, Æncrages & C°, 2012, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, cet être deavnt soi, enfance, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

11/07/2015

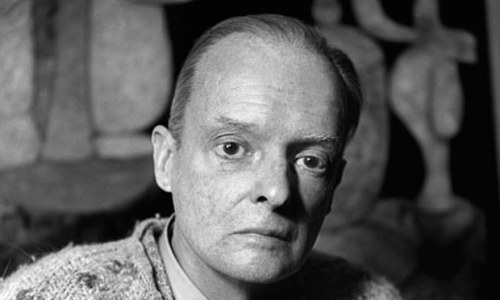

Christian Prigent, Berlin sera peut-être un jour

Douceur de Berlin

Pourquoi, si on n’y est contraint par le gagne-pain, vit-on dans les grandes villes violentes ? Sinon pour y connaître sensuellement l’épaisseur physique, imagée, architecturale, politique, sexuelle des contradictions de la vie vivante (de la vie justement volubile, malade, conflictuelle, désirante, angoissée : de la vie jouissive).

On ne vit pas dans les grandes villes pour s’y identifier à la manie activiste des tintamarres, des fureurs, des spectacles éclatants. On y cherche l’inquiétante étrangeté qui passe entre le raffinement civilisé (vie culturelle branchée, tourbillon des distractions, pointes alertes du débat politique), le circulation sauvage des haines, des ambitions, des conflits sociaux et l’indifférence méditative aux rumeurs du temps, la taciturnité créative protégée des bavardages mondains. On y veut la solitude énormément peuplée, la brutalité des hordes embétonnées. On veut aussi, visible, disponible, sa sublimation symbolique (musiques, films, livres). Et on y veut en plus une manière d’aménité conviviale, un charme, une saveur tendre. On s’y pose donc pour y tremper son âme et son corps à la contradiction inarraisonnable entre dépense trépidante et calcul des rétentions économiques — c’est-à-dire qu’on vient y souffrir et y jouir de cette tension impossible dont on se bande la vie.

Christian Prigent, Berlin sera peut-être un jour, éditions la ville brûle, 2015, p. 58-59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, berlin sera peut-être un jour, ville, vie, étrangeté, sublimation | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2015

Serge Ritman, Tu pars, je vacille

épris de nous c’est je-tu continué

écrit de lèvres à lèvres lesquelles

où le poème s’il lit mon sein grain

c’est ma beauté d’ici que tu lisses

en tous signes me dis-tu ange nu

or toi c’est tout renverser pour nous

tu sais où je me casse morceaux

mille et un de toi tu me refais suis-je

c’est ton dire mon écrit ai pris tout

de nous je te fais poète tu me fais

en deux lettres correspondre à nous

ton air signe tout ce que je t’écris

et tu soulignes dans le buisson qui

me connaît m’invente pas savoir

mais faire l’amour les pronoms

ne se recouvrent sans principe et nos

deux lettres ne correspondent

sans mélange ici tu me prends

et les pronoms nous nomment égaux

sans jamais savoir qui mais toujours dire

tu viens je te prends mon appel

ton écoute vit c’est ta voix l’étoile

une main du ciel aucun comme aucune

comparaison me dit qui tu es je te suis

Serge Ritman, Tu pars, je vacille, Tarabuste,

2014, p. 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge ritme, tu pars, je vacille, écrit, lettres, amour, pronom, étoile | ![]() Facebook |

Facebook |

Paul Klee, Journal

Nous étions attablés dans notre charmante petite trattoria (...) lorsqu’y entrèrent, comme à l’accoutumée, des musici qui se mirent à accorder mandolines et guitares. Le premier morceau résonnait normalement, un tantinet désaccordé, mais plein de sentiment. Vers la fin, la fillette qui était entrée avec eux, inaperçue, se fit remarquer par des gestes d’abord incertains et, aux derniers accords, se produisit avec désinvolture. On savait bien à quoi l’on assistait : une scène (et quelle scène !). J’ai vu mainte exhibition artistique, mais rien d’aussi original. La créature a une taille assez racée, pour le reste elle n’est pas précisément belle et sa voix n’est pas non plus parfaite. Mais on pouvait apprendre ici à discerner la beauté dans la seule vérité de l’expression. On devinait que la fillette anticipait avec talent ce que peut-être elle vivrait plus tard, les sentiments les plus forts n’étant autre chose que des sentiments primitifs. L’avenir ne saurait devenir : il ne fait que sommeiller dans la nature humaine et n’attend que l’éveil. C’est pourquoi même l’enfant connaît l’Eros dont nous pûmes entendre ici la gamme entière, depuis le petit couplet jusqu’à la scène pathétique et finalement tragique.

Paul Klee, Journal, traduction Pierre Klossowski, Grasset, 1959, p. 77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, journal, fillette, musicien, chant, beauté, avenir | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2015

Philippe Beck, Dans de la nature

61

À Anne Morin

Que peut bien le :

« Qui suis-je pour demander

du paradis ici ? »

dans de la nature ?

La question a voyagé

et a de la sève isolée.

Question usée est un tesson

dans de l’usure.

Si elle est plaine criante

enrouée,

alors « Qui suis-je pour... ? »

est l’énergie satirique

qui aère les morceaux de bravoure,

les « Par ici ! » archaïques

dont je canalise les rivières

en pleine cité. Comme celui

qui empoignait grammaticalement

un frêle et gracile pipeau

et marchait sur du pétrole enterré.

« Qui suis-je pour... ? »

est roucoulement de tourterelle,

bête interdite chantant ardemment.

Les tourterelles font et refont des Oh !

« Oh » est l’étiquette de la Dame qui chante.

Philippe Beck, Dans de la nature, Poésie / Flammarion,

2003, p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, dans de la nature, queston, énergie, chant, tourterelle | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2015

Chloé Bressan, Claire errance

Nous ressentons le simple, le tors, le vain, le secourable, altération profonde, vit là le solitaire. Nous ressentons le ténu, le dense, le palpitant, le hors d’atteinte. Nous entrons. Nous disparaît. Nous n’est plus possible à surveiller. On ne surveille pas deux ciels à la fois. On passe un après un. Et encore, tout juste. On longe l’étrange ligne qui semble ne pas finir au fond du regard. Accepter de faire le guet pour les autres pendant qu’ils traversent le jour dans la poussière conforme.

Vient l’heure où il devient urgent de faire passer devant un motif d’absence.

Chloé Bressan, Claire errance, éditions sabelle sauvage, 2015, p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chloé bressan, claire errance, nous, ressentir, regard, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

07/07/2015

Philippe Beck, Opéradiques

Variations I

Ancienneté Bœuf danse droit.

Allant.

Un Bashô franciscain ?

Non.

A. tire le sillon devant.

Le sillon longeur est un bœuf

lancé en arrière — il avance

à l’arrière — proupe, soc de mer

ancienne, terrée,

aimant traceur, pointe de char

suivi et continué.

Sur les petites fleurs

de ballet vertical.

Prose-pays et spirale interdite

ou Cascade-de-la-Vue-Inverse.

Charrue-proue capable de sillon.

Sillage antique est un bœuf.

Bien. Il prose l’arrière

et le vers premier, durci,

et fait glisser pays

sur pays.

Passé précède verdure contée.

Usif, à cause des filles de la voix.

Cardaire est un soc,

près du Tireur, Tracteur,

ou Câble Animal.

Au puits d’alcali

où descend

pèlerin poétique.

Philippe Beck, Opéradiques, Poésie /

Flammarion, 2015, p. 381-382.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, opéradiques, variation, bashô, bœuf, vers, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

06/07/2015

Rose Ausländer, Pays maternel

À la mer

Pourvue de profondes empreintes digitales

La houle déferlante

Nous atteint

Nos minutes

Lavées

De la poussière de la ville

L’eau

Met en musique nos mots

Sages aquatiques

Cernés de sable

Tu es la voix

Sois indulgent envers moi

Étranger

Je t’aime

Toi que je ne connais pas

Tu es la voix

Qui m’envoûte

Je t’ai perçue

Reposant sur du velours vert

Toi haleine de mousse

Toi cloche du bonheur

Et du deuil inextinguible

Rose Ausländer, Pays maternel, traduction Edmond

Verroul, Héros-Limite, 2015, p. 21, 63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, pays maternel, mer, ville, voix, étranger | ![]() Facebook |

Facebook |

05/07/2015

Raymond Queneau, Le chien à la mandoline

Voilà que j’assiste à un grand dîner officiel

Après vous Après moi L’échange volatile

De ces mots survolant le côtes de rastron

Me semble en vérité de plus en plus futile

Depuis que j’ai gâté de sauce mon plastron

Pour aller au banquet des rois du mirliton

Je m’étais habillé non sans un certain style

On mangea de l’orange avec du caneton

Et des petits gâteaux de chez Lefèvre-Utile

Les yeux écarquillés je somnolais pantois

Il y eut un discours puis deux puis trois

Et moi-même admirant ma conduite exemplaire

Mais en baissant les yeux épouvanté je vois

La tache que j’avais plaquée avec mes doigts

Sur ma chemise blanche effort vestimentaire

Raymond Queneau, Le chien à la mandoline, Gallimard,

1965, p. 179-180.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, dîner, banquet, tache, futilité | ![]() Facebook |

Facebook |

04/07/2015

T. S. Eliot, Préludes

Préludes

I

Le soir d’hiver choit dans les ruelles

Parmi des relents de grillade.

Il est six heures.

Les mégots de jours enfumés.

Voici que l’averse en bourrasque

À nos pieds plaque

Des bribes de feuilles souillées

Et de vieux journaux arrachés

Aux terrains vagues ;

Contre les jalousies brisées

Et les toiles des cheminées

L’averse bat ;

Un cheval de fiacre esseulé

Au coin de la rue piaffe et fume.

Puis les réverbères s’allument.

T. S. Eliot, Poésie, traduction Pierre Leyris,

Seuil, 1969.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : t. s. eliot, préludes, hiver, bourrasque, averse | ![]() Facebook |

Facebook |

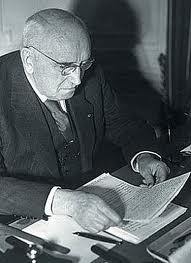

03/07/2015

Paul Claudel, Dodoitzu, peintures de Rihakou Harada

Ma figure dans le puits

Ma figure dans le puits

Pas moyen que je me l’ôte

Ma figure dans le puits

Pas moyen que je me l’ôte

Et que j’en mette une autre

Et si l’on me trouve jolie

Tant pis ! C’est pas ma faute !

Her face in the well

My face in the well

I cannot take it out

My face in the well

I cannot take it off

And if you think I’m pretty

It’s really not ma fault !

Le crapaud

Quand j’entends dans l’eau

Chanter le crapaud

Des choses passées

J’ai le cœur mouillé !

Nightingale and toad

When I hear in the cool

Gold of the moonlight pool

The nightingale singing,

It is my heart ringing.

Paul Claudel, Dodoitzu, peintures de Rihakou Harada, Gallimard, 1945, non paginé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, dodoitzu, peintures de rihakou harada, poésie japonaise, le crapaud, reflet | ![]() Facebook |

Facebook |