17/02/2025

Philippe Beck, Abstraite et plaisantine

La grotte au filet aérien

témoigne d’inscription des liens sur la parole

qui ressemble à celui qui l’a prononcée.

Scellée, indépendante née

de la séquence des mains premières,

comme Caverne Platonique

encore esclave de passé continu ?

Chaque animal en liaison, et côtoiement

peint. Éclair gelé d’un temps

d’adhésion au Simple Jardin ? Non.

Nous en sommes là : Porte et Boyau.

Nous y entrons en bottes sèches.

Philippe Beck, Abstraite et plaisantine,

Le Bruit du temps, 2025, p. 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, abstraite et plaisantine, grotte | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2025

Philippe Beck, Abstraite et plaisantine

Les enfants n’écoutent pas et regardent.

Ils s’élèvent par l’immobile place au soleil

où chante l’imposture ? Non.

Dans le détour de l’action,

les mouvements sont les arts internes,

usant les transmetteurs-brouilleurs `

parallèles aux bruits qui font peur. Comment dire

les fermoirs et les toiles ? En fixant

les idées chantournées, le type de bonheur,

la marche des gris-vêtus, la dangereuse,

la badine, la moissonneuse, petit-deuil, roseaux,

culbute : le Grand Nié du Fumoir.

Philippe Beck, Abstraite et plaisantine,

Le Bruit du temps, 2025, p. 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, abstraite et plaisantine | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2025

Philippe Beck, Abstraite et plaisantine

Hiver dur, l’air captive

les paroles saisissantes. ?

Elles font des livres de vaine cuisine

Printemps rouvre la glace

et repique les volontés de l’eau

dans les trente-six âmes promenées.

Unités Dispersées rêvent de châtaignes

au brasier, de l’éclat grossier

de la peur. Pantagruel et Panurge

sont sur un bateau. Le premier

donne parole comme acte d’amour.

Le second est plein de sons à l’envers.

Philippe Beck, Abstraite et plaisantine,

Le Bruit du temps, 2025, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, abstraite et plaisantine, rabelais | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2023

Philippe Beck, Ryrkaïpii

Tout ce qui se meut se meut

pour atteindre ce qu’il n’a pas.

Il manque de quelque chose

et n’a pas son être entier.

Il y a dans le travail de l’artiste

la tristesse d’un cheval

qui porte des œillères et piétine

l’ère de l’engrenage.

Morsure du nom versé dans s’oreille

comme le ver entêtant,

l’orgue de Barbarie consentant,

l’automatophone qui déroule

un plan-rouleau ou la Toile de la Terre.

Philippe Beck, Ryïkaïpii, Flammarion,

2023, p. 263.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, ryïkaïpii, mouvement, artiste | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2021

Philippe Beck, sur la notion de bifurcation

L'une des notions contemporaines les plus intéressantes et passionnantes, et pour ainsi dire apéritives, est la notion de la bifurcation. Imaginons la vie contemporaine sous sa forme réelle, comme dans l'étang de Leibniz : il s'agit d'un ensemble de rencontres plus ou moins fortes, où chacun approche d'autres êtres et s'en éloigne, où tous représentent un ensemble de forces variables avec leurs ondes croisées. Quelqu'un est une force; ce qui signifie qu'il est une promesse. Quelle promesse? L'être que je rencontre est la silhouette d'un bonheur (d'une augmentation de la beauté ou de la puissance de vivre) ou d'un malheur (d'une diminution ou d'un affaiblissement). Chacun suscite les ondulations d'une rêverie, et cette flottante excitation qu'on appelle une rêverie, fantastique entre deux moments d'existence, est à la fois intense et aléatoire. En ce rêve intermédiaire où s'anticipent les mouvements, l'imagination réelle, qui accorde à l'autre une force particulière (elle se contracte dans une image, une idée sensible faite de jugements, d'impressions etc.), bifurque régulièrement comme un poisson aérien : l'ordinaire de la vie, c'est l'orientation de la silhouette dans telle direction, près ou loin des rencontrés, selon les besoins de la persistance. La plasticité de l'espace est la ressource du rêve. Chacun est un chemin qui mène quelque part, de demi-jour en demi-jour. Le fait de savoir qu'à tout moment le chemin peut devenir autre ne rassure en rien, mais il atteste le champ de forces où sourires, écoutes, contacts voluptueux, poignées de mains, etc., sont chaque fois la promesse ou le rejet d'un mieux. Le rythme d'élaboration de ce mieux est tissé d'apparitions et de disparitions. Des décisions se prennent en chacun pour aller ici ou là, sous la loi de l'espace un et multiple. Sans doute, le réel contemporain est-il déterminé par le règne du tremblement de terre : le sol peut à tout instant se dérober sous nos pas, compromettant la possibilité d'un chemin. Sans doute, une vie tremble désormais sur ses bases, ou bien encore : les bases ne se maintiennent que sous la forme du tremblement. Pourtant, rien n'est plus beau et suscitant qu'une bifurcation, puisqu'elle signifie qu'un monde possible a failli ne pas exister. Elle veut dire aussi qu'un monde ancien, en chaque vie, vient de s'enfoncer dans les ténèbres où disparaît ce qui n'a pas interdit la transformation de la balade terrestre. Et cette balade particulière, émouvante, se trame auprès des rencontrés, des estompés, des éloignés. Elle constitue l'extraordinaire vie générale divisée et commune, mobile et immobile comme une hilarotragédie.

(Publié le 27 septembre dans Sitaudis)

Publié dans Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, sur la notion de bifurcation | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2021

Philippe Beck, Élégies Hé

26

Hi. Je me rappelle ce brouillard bleu

que Tolstoï attribue aux montagnes de rêve.

Rêve suisse d’apparence lisse.

Brouillard bleu couvre la vie heureuse

à la fin de l’enfance officielle.

La glace enrobe les ombres du bel hiver.

Mais bientôt à vaste esplanade des ébats

premiers succède le chemin étroit

qui se resserre, se froidit, se reprend,

où se marient joie et peur,

clair d’apparence, le chemin

du réalisateur. Où sous verre la pompe est froidie.

Et chaufferie poursuit.

Malgré les beaux objets qui roulent dans le ciel.

Je revois les étoiles.

Elles semblent suggérer le chemin

vertical, la course olympiade

des corps sans douleur.

Mais elles promettent les rondeurs d’une vie.

Avec le blé de Turquie.

Philippe Beck, Élégies Hé, Théâtre Typographique, 2005, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, Élégies hé, souvenbir, chemin | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2021

Philippe Beck, Traité des Sirènes suivi de Musiques du nom

Dignité 17. Le silence des Sirènes, Kafka le fait dépendre d’un capitaine qui refuse d’entendre ce qu’elles semblent chanter : il imagine l’entente de la fin de la musique (de la disparition du son éloquent) et ce mutisme lyrique est peut-être le silence des algues séchées au bord de l’eau, ou des joncs que le vent fait chanter d’ordinaire, témoins paradoxaux des jungles aux mille violences nues comme Orphée est une discrète tanière aux mille monstres. Ulysse déploie et signe la première tentative pour « écouter le silence sublime et effrayant : la mer d’huile est la promesse d’un suspens du travail chanté, que le dirigeant interdit ; C’est peut-être pourquoi Kafka change le récit homérique et imagine la cire qui ferme Ulysse aux bruits suspendus de l’océan : il fait du capitaine un étrange matelot soumis au besoin d’entendre la silencieuse loi du travail qu’impose la mer sans vent ; dans Homère, le silence des Sirènes est la conséquence d’un courage autoritaire, et du pénible courage d’entendre ce qui précède le silence : la plainte pure, avant tout voyage au pays de l’effort. L’Odyssée n’entend pas (mais fait résonner) la plainte des marins que la cire ne préserve pas des tortures de la rame sur une mer étale, au soleil de midi. Les marins, soumis au rythme du silence sont pourtant les Sirènes les plus proches, et endurent Sirius qui dessèche les efforts.

Philippe Beck, Traité des sirènes suivi de Musiques du nom, Le bruit du temps, 2020, p. 27.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, traité des sirènes suivi de musiques du nom, kafka, ulysse, homèremarin, travail | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2017

Philippe Beck, iduna et braga de la jeunesse

Chapitre 2. De l’école à l’impression. L’éditeur et l’apparition.

Le passé ne choisit pas. Il s’édite ou s’imprime. Le peuple des écrivains acceptés (enregistrés, conservés) et isolés est une communauté d’efforts employés. La bibliothèque en forme l’image bizarre : des êtres côte à côte (des boîtes arrêtées) aident les silhouettes qui apparaissent, et les ombres consistantes qui tendent les bras en cherchant. Les volumes qui se partagent l’espace imaginé marquent les vergers circulants (les silhouettes consolidées). Chercher un livre, c’est apparaître devant lui. Mais le peuple des auteurs (des noms autorisés) assemble les textes apparus pour éduquer des nouveau-nés. L’état du lecteur face aux œuvres classées est donc l’état du nouveau-né continué ; il explique la fascination désarmée, le rêve de partager une force (une autorité), et l’obéissance, mêlée de respect, aux hommes qui nomment l’effort pour être majeur, pour apparaître dans un monde. (Dante élabore un babil enseignant pour soustraire à la torpeur sans rêve d’être soumis à la bible du passé fermé. Le geste neuf est d’un parlant commençant et impressionné — d’un apparaissant frère et descendant.) Or, un tel arrachement à l’état du désarmé est le but d’une transmission forcée. L’autorité sans fraternité est la tentation de l’éducateur lettré, qui réalise la tradition. L’éditeur des classiques éduque sans forcer ; il propose des textes, les dispose aux lecteurs en puissance de pensée. Il vaporise des condensés circulants et pense en démocrate. Un désir despotique d’imposer la nuée des modèles (et ses orages possibles) aux âmes tendres à l’école détruit l’idée de l’égalité.

[…]

Philippe Beck, iduna et braga de la jeunesse, Corti, 2017, p. 27-28.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, iduna et braga de la jeunesse, édition, écrivain, bibliothèque, lecteur, démocratie | ![]() Facebook |

Facebook |

17/08/2016

Philippe Beck, Chants populaires

Concours

Paresse est bête !

Qui va sur quel terrain ?

Quelle terre relative ?

Terre est pas d’adieu souvent.

Père lance un concours d’inaction.

Qui est la bête

parmi des enfants immobiles ?

Il fixe des commençants.

(Dans la constance irritable.)

Amour est l’entraîneur.

Père passe la main.

Il faut le palmarès

pour continuer ?

Dans le semble.

Au prix de passivité intime.

Une propriété

au fils immobile.

À l’Indifférent Apparent.

Impassible est le fusible

pour continuer ?

Ou bien le passionné à part ?

Ici, paresse est fille d’impassibilité.

Mère Fixe est fusible infini.

Un enfant pleut l’insomnie.

Elle est obstacle infini.

C’est bien.

L’autre est un homme à l’arrêt,

chien inutile,

si les habits sont en feu.

Est-ce un homme d’arrêt ?

Où est la battue ?

Le dernier laisse la corde

serrer,

les bras comme des branches

de saule posé dans les rayons.

À l’office fermé.

Il gagne le concours inventé

par un homme tendu.

Le P. Premier.

Il est allé loin dans l’idée.

Dernier a paressé avec intensité.

Loin dans l’idée

du terrain d’Éternité Limitée.

Maison cimente

les noms défunts de la continuité.

L’enfant qui est un arbre

de pierre

est l’héritier.

Fils Minéral

est une idée de la propriété

Éternité.

Qui a du temps particulier.

Sous le champ manque la plage d’or.

Propriétaire Passif

imprime

des pages de paix antipathique.

D’après « Les trois paresseux »

Philippe Beck, Chants populaires,

Poésie / Flammarion, 2007, p. 134-135.

"Chaque poème ou chant populaire s'inspire ici d'un conte "noté" par les Grimm" (Avertissement, p. 7)

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, chants populaires, grimm, concours, père, fils | ![]() Facebook |

Facebook |

22/06/2016

Philippe Beck, Opéradiques

Hilarité

Je refais l’opéra des enfants,

leurs planches tachetées usinées,

les rues barrées

avant le poème scénique,

l’opus couvrant, que Berg tient

en respect en principe.

Les enfants lisent la presse

depuis cent ans. Enfants réalisants.

Ils mélologuent,

ils connaissent la méthode

du rire. Le ballet retournant.

Le dérampement.

Wallacetown maintenant.

Blackness maintenant.

Balfour Street

en demi-lune méthodique

et aventurée.

Le bâton est électrisé.

Il électrise la panthère.

Pré-musiquée.

Philippe Beck, Opéradiques, Poésie /

Flammarion, 2014, p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, opéradiques, l'opéra des enfants, berg, musique | ![]() Facebook |

Facebook |

05/02/2016

Philippe Beck, Chants populaires

Cendres

Fille Unique spécialise

des cendres.

Ou fille isolée.

Hiver met un manteau sur tout,

et printemps enlève le manteau

de tout, et notamment des tombes.

La glace-manteau.

Tombes sont des pétales dans quel vent ?

Printemps enlève texte d’eau et de nuit.

(Aujourd’hui = époque des cendres

dans le printemps habituel

ou Température.

Elle grise les possibilités du soleil.

Et les pièces dessous.)

Père fait une fin à nouveau.

Nouveau Lit fait deux filles,

ou Filles suivantes —

avec un cœur noir.

Fille Première est l’adversaire.

Fille de Lit Premier.

Elle quitte le salon étoilé.

Tablier gris remplace le ciel.

Père accepte.

Première courbe la tête.

Elle fait les travaux.

Sépare les restes du feu.

Elle a un lit de sable gris.

Elle dort dans le centre sévère,

avant un élan d’oiseaux.

Cendrillon est cloche de cendre.

Enfant du centre gris.

Et de chaufferie.

Elle garde aussi la veilleuse.

Avant l’huile de pierre.

Sœurs supplémentaires

ont le précieux.

Cendrillon tient une branche

sur la tombe de Mère,

arrosée par larmes nouvelles.

D’où l’arbre à l’oiseau blanc.

L’oiseau qui réalise.

Les oiseaux sous un ciel

piquent et repiquent

dans la cendre.

Occasionnels chercheurs

des restes du feu.

Ils font une tempête d’huile ?

Et l’oiseau blanc apporte

robe d’or et d’argent

+ souliers de soie et de gris.

Au retour d’un bal, Belle Habillée

donne habit de soleil à l’oiseau blanc.

Ou Oiseau Blanc.

Elle habite un cœur la nuit.

Provisoirement ?

Elle occupe le jour filmé

normalement.

Danseur Élevé dit

« C’est elle ».

Cendrillon danse.

Cloche peut danser.

Puis elle oublie un soulier.

L’escalier du bal sur terre

a comme un mouchoir blanc.

Et colombes commentent

par des roucou-oucou

la vie de filles supplémentaires.

Elles veulent entrer le pied

dans le soulier oublié.

Oiseaux du Calme sous un ciel

aveuglent les sœurs

au mariage d’une fille des cendres.

Elle a dansé habillée.

Cendre est poudre de verre ou peau ?

(D’après « Cendrillon »)

Philippe Beck, Chants populaires, Flammarion,

2007, p. 35-37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, chants populaires, cendres, cendrillon, conflit, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2015

Philippe Beck, Dans de la nature

61

À Anne Morin

Que peut bien le :

« Qui suis-je pour demander

du paradis ici ? »

dans de la nature ?

La question a voyagé

et a de la sève isolée.

Question usée est un tesson

dans de l’usure.

Si elle est plaine criante

enrouée,

alors « Qui suis-je pour... ? »

est l’énergie satirique

qui aère les morceaux de bravoure,

les « Par ici ! » archaïques

dont je canalise les rivières

en pleine cité. Comme celui

qui empoignait grammaticalement

un frêle et gracile pipeau

et marchait sur du pétrole enterré.

« Qui suis-je pour... ? »

est roucoulement de tourterelle,

bête interdite chantant ardemment.

Les tourterelles font et refont des Oh !

« Oh » est l’étiquette de la Dame qui chante.

Philippe Beck, Dans de la nature, Poésie / Flammarion,

2003, p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, dans de la nature, queston, énergie, chant, tourterelle | ![]() Facebook |

Facebook |

07/07/2015

Philippe Beck, Opéradiques

Variations I

Ancienneté Bœuf danse droit.

Allant.

Un Bashô franciscain ?

Non.

A. tire le sillon devant.

Le sillon longeur est un bœuf

lancé en arrière — il avance

à l’arrière — proupe, soc de mer

ancienne, terrée,

aimant traceur, pointe de char

suivi et continué.

Sur les petites fleurs

de ballet vertical.

Prose-pays et spirale interdite

ou Cascade-de-la-Vue-Inverse.

Charrue-proue capable de sillon.

Sillage antique est un bœuf.

Bien. Il prose l’arrière

et le vers premier, durci,

et fait glisser pays

sur pays.

Passé précède verdure contée.

Usif, à cause des filles de la voix.

Cardaire est un soc,

près du Tireur, Tracteur,

ou Câble Animal.

Au puits d’alcali

où descend

pèlerin poétique.

Philippe Beck, Opéradiques, Poésie /

Flammarion, 2015, p. 381-382.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, opéradiques, variation, bashô, bœuf, vers, voix | ![]() Facebook |

Facebook |

24/04/2015

Philippe Beck, Élégies Hé

74

Le talent anxieux d’une forme

crée l’ambiance de l’oubli.

Attention.

Pudeur sur l’horloge haute

peint la pierre de son image.

Silhouette se pose

devant le télescope du peintre du monde.

Le nez de cuivre et d’or

s’imprime par la fraîcheur.

Cendrillon infinie a goûté la pomme.

Ses jambes de danseuse de bronze

vont de l’avant.

Je me souviens du départ dans le printemps :

les briques anglaises

libèrent le ciel

qui respire inconsciemment.

Le fauve respire la fraïcheur

de cimes, et l’ombre de midi.

Il retrouve la tanière verte

dans des cafés

entourés de briques liées

par l’espace ailé.

Béquille demande espace.

Convalescence infinie commence.

Pour les déductions d’un pays.

Convalescent a des raisons

à midi.

Philippe Beck, Élégies Hé, Théâtre Typographique,

2005, p. 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, Élégies hé, forme, peintre, conte, ville, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

08/02/2015

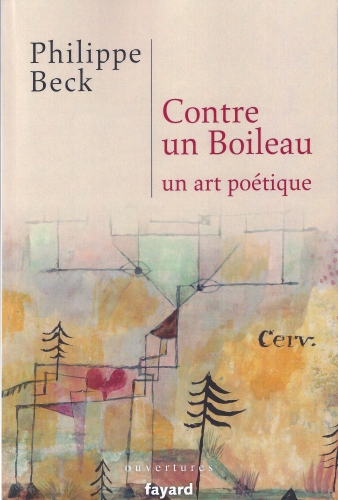

Philippe Beck, Contre un Boileau, un art poétique

(Ouverture du livre)

L’art poétique est un manuel. Il manie les idées pratiques qu’il suggère. Il fournit des idées pratiques à manier. Il pense pour le poème. Mais c’est un fournisseur paradoxal : il manie des idées théoriques en vue d’une pratique (une poétique), et pratique sa théorie en affinité, éclaire son chemin, élabore son tracé au mieux, en avançant, dans l’horizon du poème. Il a un intellect rythmique. Des mains du siècle, horizontales, le suscitent d’abord : elles ont perfectionné la force rythmique du discours, ses balancements, créé des poèmes dehors, des poèmes exprès d’après des idées pratiques originales, glissantes, intéressantes, étoiles d’une reconstitution intimée. La théorie (l’optique reconstitutionnelle) est antérieure (enveloppée en puissance, impliquée), contemporaine et postérieure à la création intentionnelle d’une utopie du discours appelée poème ; elle s’égale en droit à l’intense procédure à accomplir, comme son projet dépendant et assignable. Le projet est dedans, c’est-à-dire dans la nasse, lié. Comme théorie à manier, dépendante, l’art poétique se déclare intime de l’objet qu’il manie avec cœur en affinité ; il peut s’ordonner à l’objet huilé dont il double la puissance, par intellection sensible, et le captiver. En avril 1842, Thoreau note : « L’expérience est dans les doigts et dans la tête. Le cœur n’a pas d’expérience. » Il faut donc imaginer un cœur sur la main, une générosité reconstituante, dans la réflexion, « quand le doigt du poète y fait passer son phosphore » (Joubert, « De la poésie », XLVIII). C’est-à-dire un cœur de procédure (un thumos, un Gemüt, une force d’élan versée), un foyer processuel pensé par la main ou dans la main qui avance(1).

Philippe Beck, Contre un Boileau, un art poétique, Fayard, 2015, p. 13.

(1) Contre Benn, qui dit : « Un Gemüt ? Je n’en ai aucun. » « Gemüt ? Gemüt habe ich keines. » Dans Die Struktur der modernen Lyrik, Hugo Friedrich reprend à son compte le thème des Probleme der Lyrik de Benn (1951). Ainsi se renforce une doctrine sans cœur de la poésie, doublée d’une doctrine de la poésie sans cœur, c’est-à-dire sans foyer problématique, sans intellect rythmique, « instinct logique » ou instinct formateur, immanent et reconstituable. Car c’est exactement ce que désigne, quoi qu’il en soit, le mot cœur : Empédocle dit que le cœur est le lieu des pensées, pensées qui se pensent ou pensées impuissantes à se penser.

Philippe Beck, Contre un Boileau, un art poétique, Fayard, 2015, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, contre un boileau, un art poétique, rythme, cœur, pensée, poème | ![]() Facebook |

Facebook |