04/09/2015

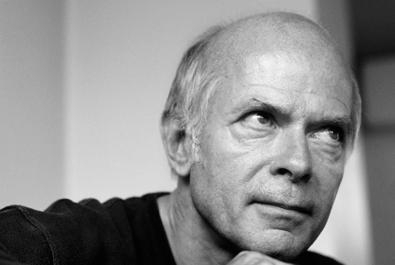

Pascal Quignard, Petits traités, VI

Photo B. Desprez

Si je parle tout disparaît. C’est la nuit, et c’est la mort qui s’ouvre à partir d’elle. Dans le silence qu’on rompt, la femme aimée disparaît à la vue. Si le livre est visible, je ne le lis pas. Je le vois. Si tu parles, tu ne lis pas davantage. Garde le secret, contiens-le dans le silence, et la mort et l’abandon de la vulve chaude se tiendront loin de toi.

Le langage est pour la famille, ou pour la société, ou pour la cité. Le sexe et la mort — qui sont les deux autres dons que la vie nous accorde — doivent être préservés du contact avec le langage. La passion et la jouissance reposent sur l’exclusivité et le respect du silence.

Pascal Quignard, Petits traités, VI, Maeght, 1980, p. 167 et 169.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, vi, langage, parole, silence, passon, sexe, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2015

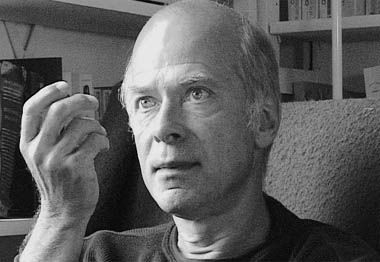

Pascal Quignard, Petits traités, V

Photo E. de Sabbia

Le livre est un petit parallélépipède où nous serrons des mots que nous emplissons de désir. Ces mots sont agencés en sorte qu’ils évoquent des choses nées de rien et qui ne portent aucune ombre. C’est sur fond de néant une énigme autour de laquelle nous tournons immobiles.

Toute lecture est une chimère, un mixte de soi et d’autre, une activité de scènes à demi souvenues et de vieux sons guettés. Il joue avec les chaînes d’or du langage.

Il romance sa vie avec ce qu’il lit. Il emploie son corps à ce qui n’est pas. Il argument avec ce qui argumente. Il rêve dans l’abandon. Il aime et, plus simplement qu’il aime, il hait.

Pascal Quignard, Petits traités, V, Maeght, 1980, p. 51 et 135.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, v, livre, mot, énigm, néant, lecture, chimère, haine | ![]() Facebook |

Facebook |

02/09/2015

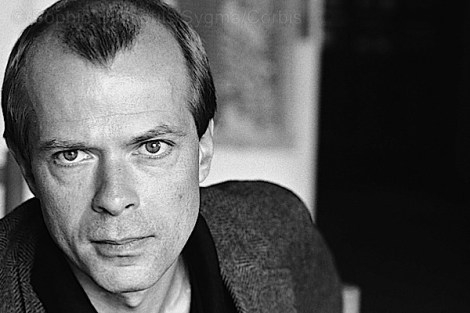

Pascal Quignard,Petits traités, IV

Une part de silence est le propre des livres de littérature. Elle aimante obscurément dans l’attrait qu’ils exercent sur les individus qui les découvrent.

De même que l’aoriste français vit extrêmement dans les livres mais n’est plus parlé. De même certains de nos plaisirs que nous nous avouons à peine à nous-mêmes. Que nous laissons à l’état d’idées et d’idées subreptices sinon tout à fait importunes.

Les langues se soucient comme de l’an quarante de leurs vertus, de leur efficace, etc.

Seuls les hommes qui en disposent rêvent ainsi à leur sujet.

Pascal Quignard, Petits traités, IV, Maeght, 1980, p. 77 et 136.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, iv, littérature, livre, plaisir, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2015

Pascal Quignard, Petits traités, III

Nous sommes telles des grenouilles échouées sur la terre ferme, et qui n’arrivent pas à remettre la main sur des souvenirs inutilisables, des souvenirs d’eau, de sons ténus et anciens, de formes glauques, traditions sans usage, — des souvenirs de têtards.

Pascal Quignard, Petits traités, III, Maeght, 1980, p. 42.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, iii, grenouille, souvenir, tradition | ![]() Facebook |

Facebook |

31/08/2015

Pascal Quignard, Petits traités, II

Un livre est assez peu de chose, et d’une réalité sans nul doute risible au regard d’un corps. Il ne se transporte au réel que sous les dimensions qui ne peuvent impressionner que les mouches, exalter quelques blattes peut-être, étonner les cirons. Parfois l’œil d’un escargot enfant.

Il introduit dans le réel une surface dont les côtés excèdent rarement douze à vingt centimètres, et l’épaisseur d’un doigt.

Pascal Quignard, Petits tréités, II, Maeght, 1980, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits tréités, ii, livre, réel, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

30/08/2015

Pascal Quignard, Petits traités, I

J’aime les taillis depuis l’enfance, les ronciers où se cueillent les mûres en levant les bras, les buis inextricables. Des formes peu à peu sont vues. Des formes de femmes sombres dans l’écheveau des branches ou des cordes qui les masquent, qui les enserrent, dont elles se dépêtrent, où enfin elles surgissent. Je me souviens du mot d’un Viking, Thorolfr le Hautain : qu’il fallait toujours regarder avec soin dans les buissons, sur les coteaux, parmi les arbres, sur les talus, parmi les feuilles : peut-être une arme brille.

Pascal Quignard, Petits Traités, I, Maeght, 1980, p. 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, ironces, buissons, mûres, femme, arme | ![]() Facebook |

Facebook |

29/08/2015

Jeanpyer Poëls, La vie en vie

Brouette

La vie brouette la vie

et son envers la poursuit

modèle des palissades

ou sous l’envers d’une vie

bourrue une vie ou deux

comme une qui fait le guet

La brouette de la vie

saigne et dérange la vie

Curieuses

La vie attire les badauds sur un damier

la mort également qui a son bel canto

un damier se réduit à un seul carré noir

un bel canto finit par les désoler tous

Jeanpyer Poëls, La vie en vie, La Porte,

2015, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeanpyer poëls, la vie en vie, la mort, damier, bel canto | ![]() Facebook |

Facebook |

28/08/2015

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Petit mort pour rire

Va vite, léger peigneur de comètes !

Les herbes au vent seront tes cheveux ;

De ton œil béant jaillirent les feux

Follets, prisonniers dans les pauvres têtes...

Les fleurs de tombeau qu’on nomme Amourettes

Foisonneront plein ton rire terreux...

Et les myosotis, ces fleurs d’oubliettes...

Ne fais pas le lourd : cercueils de poètes

Pour les croque-morts sont de simples jeux,

Boîtes à violon qui sonnent le creux...

Ils te croient mort—Les bourgeois sont bêtes —

Va vite, léger peigneur de comètes !

Tristan Corbière, Les Amours jaunes,

dans Œuvres complètes, édition établie

par Pierre-Olivier Walzer, Pléiade /

Gallimard, 1970, p. 851.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, petit mort pour rire | ![]() Facebook |

Facebook |

27/08/2015

Marie Étienne, Le LIvre des recels

Péage

On tue une femme ou elle se tue. On ne sait pas. On la retrouve dans le fleuve. On l’a vue sur le pont, il fait nuit. Le fleuve, le pont : un paysage. Ils sont tranquilles et doux, ils possèdent une histoire, permanente. Celle d’une femme qui, différente et la même, a la douleur comme une rage, se voit déteindre assez, dans l’eau des jours, pour se vouloir enfin, trempée, noyée.

Je l’ai aimée, sa silhouette, je l’ai cherchée dans les chroniques d’<Ile-de-France, dans le journal de la province, toujours à feuilleter les faits-divers. Sur la photo le pont, mais vide. Et l’eau.

Tu comprends, j’imagine, ce qui se pourrait, là, passer. La Loire comme aujourd’hui, épaisse et plate, et nous, devant son eau, massée de mouvements internes, ou plantée d’arbres pâles ; la terre en ordre, malgré l’odeur des digues ; çà et là les moissons de pierres entassées, de ciels ; et pesamment le chaud qui baignes la ferveur, l’air qui brise le lisse.

Marie Étienne, Le Livre des recels, Poésie / Flammarion, 2011, p. 157.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie Étienne, le livre des recels, départ, femme, mouvement | ![]() Facebook |

Facebook |

26/08/2015

Deborah Heissler, Sorrowful Songs

Jardin — elle endormie

Un triomphe, une querelle d’ongles à la cloison des feuilles. Toucher absolu de la distance qui nous sépare désormais.

Ce matin la pluie dégringole, diffuse le long de la fenêtre, comme s’il avait fallu qu’accompagnée dans l’instant, elle le fût également sans que personne n’ai été averti. Sans bruit d’aucune sorte. J’ai pensé à ce moment, je m’en souviens, affronter l’image de son corps dans la pièce du bas. C’est le bois tiède du parquet qui a retenu mes pas.

Blanche est morte. Elle est morte hier soir.

Elle.

Lèvres entrouvertes.

Peau blessée.

Tresses soyeuses.

Je suis resté saisi à deux doigts d’elle, du bouquet d’ombre que les buissons depuis le jardin dandinent sur les murs, de la méridienne, des lettres du presse-papier, de son journal — le poète s’adresse sa femme —, d’autres passages réunis au fil des jours « Bribes de mondes égrenés qui explosent entre ses doigts » (Sylviane Dupuis).

[...]

Deborah Heissler, Sorrowful Sogs, dessins de Peter Maslow, préface de Claude Chambard, Æncrages & Co, 2015, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : deborah heissler, sorrowful sogs, dessins de peter maslow, préface de claude chambard, pluie, jardin | ![]() Facebook |

Facebook |

25/08/2015

Velimir Khlebnikov, La création verbale

I et E, Récit de l’âge de pierre

1

— Où est-elle I ?

Au plus profond des bois

Nous lassons vainement

nos voix.

Nous appelons I,

mais elle n’est pas,

la famille se lamente.

Déjà la frange de l’aurore

éveille toute vie,

les sommeils des vivants.

2

Une branche

craque

au passage de l’écureuil leste.

Le scarabée

s’étonne

dormant sur l’onde.

Les enfants de l’onde rient,

secouant leur tête,

leurs épaules menues se profilent,

et dans l’air tourbillonnent,

titillent, stridulent

et volent dans leur chanson vive les sauterelles.

3

— Ô, dieu du fleuve,

ô, père de l’onde !

les vieillards

viennent t’implorer.

Que l’homme rapporte du saumon

de bon poids, à la peau noire.

Aïeul aux cheveux blancs, nous te prions,

appuyés sur notre massue.

Fais en sorte que, brisant leur course,

les cerfs tombent, atteints par nos flèches.

Nous te conjurons

à genoux.

[...]

Velimir Klebnikov, La création verbale, traduit du

russe par Catherine Prigent, Christian Bourgois,

1980, p. 99-100.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : velimir klebnikov, la création verbale, récit de l'âge de pierre | ![]() Facebook |

Facebook |

24/08/2015

Roger Gilbert-Lecomte & René Daumal, Correspondance 1924-1933

à René Daumal, à Roger Vailland

Le célèbre As-truc fait tomber de son ample chevelure verte le petit pou apprivoisé qui répondait à l’épithète homérique et bien méritée de Tutute. L’As-truc partageait sa maigre pitance avec son petit pou. Pour se mettre en appétit, tout deux se gaussèrent d’abord comme de vraies petites saucisse en contemplant l’expression d’hébétude réjouie, et d’ahurissement folichon qui caractérisait l’œuf à la coque (d’acier) qu’on leur servait. Puis ils durent subir l’interview d’un gynécologue dont la queue, la fonction créant l’organe, s’était développée en palette natatoire. Le digne homme de science ne pouvait parvenir à s’expliquer que la chevelure de l’As-truc fût verte quand le pou Tutute y habitait et qu’elle fût couleur de cuisse de nymphe enrhumée dans toutes les autres circonstances graves de la vie. Pour lui permettre de comprendre le phénomène l’As-truc lui fit l’apologue suivant : « Dans les narines d’une honnête clarinette habitaient 27 Topinambours fantômes... » et joignant le geste à la parole l’As-truc et le pou Tututte se ruèrent sur le gynécologue distingué qu’ils décortiquèrent vivant puis dévorèrent goulûment. Moralité : n’urinez jamais le long d’un agent de police.

Roger Gilbert-Lecomte & René Daumal, Correspondance 1924-1933, texte établi, annoté et postfacé par Billy Dranty, Ypsilon, 2015, p. 81-82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte & rené daumal, correspondance, fantaisie | ![]() Facebook |

Facebook |

23/08/2015

Nelly Sachs, Départ au désert

Départ au désert

Quitter soudain

la table du repas

et sans autre arme que son corps

s’en aller là-bas où les hyènes rient

Rendre visite aux pierres

qui se levèrent aussi un jour

pour revêtir la raideur de millions d’années

Tendre l’oreille pour épier

la faible plainte enfantine

au sein des sources cachées

qui veulent jaillir au monde

pour désaltérer les langues d’étoiles assoiffées —

le zodiaque des langues

qui lapent la lune opaline

et perdent tout leur sang

dans le frémissant rubis du soleil

Se lever soudain de table

s’enfoncer dans la racine de minuit

laisser un éclair fulgurant

déchirer notre poussière

Voir devant soi dans les sables du désert

le mirage vert des flammes végétales

la blancheur insoutenable des secrets dévoilés

la prière qui se déverse par les jointures de la mort

et les neiges éternelles de la rédemption —

Nelly Sachs, traduit de l’allemand par

Barbara Agnese, dans Europe, "Henri Heine",

"Nelly Sachs", août septembre 2015, p. 207-208.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, dépat au désert, pierre, source, étoile, langue, nuit, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

22/08/2015

Edward Estlin Cummings, L'Énorme chambrée

Une galerie de portraits

[...] l’Instituteur.

Un petit vieillard fragile dans un pantalon terriblement grand. Quand il marchait, de son pas inquiet, apeuré, ce pantalon faisait les plis les plus saugrenus. Dans la cour, s’il s’appuyait contre un arbre — avec une vieille, très vieille pipe, fragile elle aussi, qui sortait de sa poche — son col , trop grand de trois bonnes tailles, jaillissait de telle sorte que son cou desséché paraissait aussi effilé que la cravate blanche qui flottait sur une chemise à la hauteur du col. Il portait par tous les temps une veste qui lui arrivait au-dessous des genoux : il avait dû l’avoir en héritage, en même temps, d’ailleurs, que les genoux. Quand l’Instituteur s’asseyait tranquillement pour écrire à une petite table à trépieds dans l’Énorme Chambrée, une énorme plume emportant sa faible main osseuse, les vastes épaules de sa veste pointaient, comme des ailes, de part et d’autre de ses coudes. Sa casquette, démesurée elle aussi, était munie d’un petit bouton comme une tête de clou ; c’était à croire que cette vieille marionnette avait perdu sa pauvre tête grise, et que pour la réparer on avait tout bonnement cloué la tête sur le cou — sa place normale après tout.

Edward Estlin Cummings, L’Énorme chambrée, traduit de l’américain par D. Jon Grossman, Christian Bourgois, 1978, p. 113.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cummings, l'énorme chambreé, l'institureur, pipe, marionnette | ![]() Facebook |

Facebook |

21/08/2015

Edward Estlin Cummings, Érotiques

dame est couverte

de fleurs

ses pieds sont effilés

formés chacun de cinq fleurs sa cheville

est une minuscule fleur

les genoux de ma dame sot deux fleurs

Ses cuisses sont de vastes et fermes fleurs de nuit

et exactement entre

elles endormie intensément

est

la fleur soudaine d’une totale stupéfaction

une dame couverte de fleurs

est un jardin d’ivoire.

Et la lune est un jeune homme

que je vois régulièrement autour du crépuscule

entrer dans le jardin et sourire

en lui-même.

Edward Estlin Cummings, Érotiques, traduit et

présenté par Jacques Demarcq, Seghers, 2012,

p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward estlin cummings, Érotiques, dame, fleur, cuisse, jardin, lune | ![]() Facebook |

Facebook |