13/10/2015

Jean-Pierre Chevais, Sans titre, dans Rehauts

Sans titre

on fait la pause on a reçu en partant un sandwich mais on est deux ils n’ont pas dit ce qu’il y avait dedans on fait quand même la pause

on a fait la pause on n’a plus rien à faire on en aurait eu un chacun on serait encore à s’occuper pas longtemps mais un peu

on fait une deuxième fois la pause on a en partant rien eu d’autre on hésite à poursuivre on va quand même le faire

*

en rentrant de la pause on a trouvé dans la cour un sandwich il était pas trop abîmé mais on est deux on l’a pas ramassé

ils nous cachent quelque chose on va rentrer de la pause un peu plus tard peut-être qu’ils ont besoin d’un peu de temps c’est tout

la fois suivante on n’a pas eu le temps de rentrer ils ont demandé pourquoi qu’est-ce qu’on en sait et même si on savait

*

quand on hésite à quoi penser on repense au sandwich dans la cour on le sait bien pourtant penser dans ces cas-là ça n'a jamais suffi

on s'est en fin de compte séparés on n'avait rien à se dire n'empêche ça n'a pas été rien d'abord on n'y arrivait pas à la fin si

on fait maintenant la pause chacun à part ça repose c'est vrai quand même il y a des jours on crierait bien mais alors fort

[...]

Jean-Pierre Chevais, "Sans titre", dans Rehauts, automne-hiver 2015, n° 36, p. 47-48.

Rehauts, 112 p., 13 €. Abonnement 1 an, 2 numéros : 22 € ; 2 ans, 39 €.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre chevais, "sans titre", dans rehauts, on, sandwich, pause, travail | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2015

Julien Bosc, Sans lieu-dit ni demeure

Sans lieu-dit ni demeure

des neiges d’avril

écloses ou en bouton

de premières capucines

orange lie de vin ou jaune

un bouleau arqué par la neige à tout-va d’une seule nuit

d’inattrapables montmorency en haut du cerisier de huit ans

l’ombre adolescente et pas peu fière d’un jeune tilleul

un ciel bleu

un ténu vent silencieux

une conscience exsangue sans lieu-dit ni demeure

et rien

hormis le geai des chênes simulant la crécelle

le fond du puits

la corde

la gorge et le galet

Julien Bosc, Sans lieu-dit ni demeure, dans Rehauts, n° 36, automne-hiver 2015, p. 91.

Julien Bosc a publié récemment Maman est morte (Rehauts, 2012), Tout est tombé dans la mer (Approches, 2014)

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, sans lieu-dit ni demeure, arbres, neige, mélancolie | ![]() Facebook |

Facebook |

11/10/2015

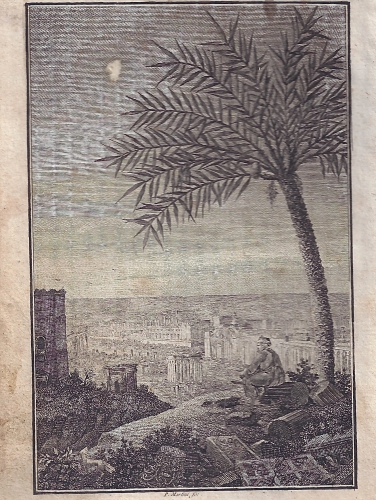

Volney, Les Ruines : Palmyre

Frontispice de l'édition des Ruines (1791)

Palmyre

[...] me trouvant rapproché de [la ville] de Palmyre, située dans le désert, je résolus de connaître par moi-même ses monuments si vantés ; et, après trois jours de marche dans des solitudes arides, ayant traversé une vallée remplie de grottes et de sépulcres, tout à coup, au sortir de cette vallée, j’aperçus dans la plaine la scène de ruines la plus étonnante ; c’était une multitude innombrable de superbes colonnes debout, qui, telles que les avenues de nos parcs, s’étendaient, à perte de vue, en files symétriques. Parmi ces colonnes étaient de grands édifices, les uns entiers, les autres à demi-écroulés. De toutes parts la terre était jonchée de semblables débris, de corniches, de chapiteaux, de fûts, d’entablements, de pilastres, tous de marbre blanc, d’un travail exquis. Après trois quarts d’heure de marche le long de ces ruines, j’entrai dans l’enceinte d’un vaste édifice, qui fut jadis un temple dédié au Soleil ; et je pris l’hospitalité chez de pauvres paysans arabes, qui ont établi leurs chaumières sur le parvis même du temple ; et je résolus de demeurer pendant quelques jours pour considérer en détail la beauté de tant d’ouvrage.

Volney, Les Ruines, ou Méditation sur les révolutions des empires, Paris, janvier 1791, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : volney, les ruines, méditation, palmyre, temple, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

10/10/2015

Marina Tscetaieva, Souvenirs

Histoire d’une dédicace

Mon amie partait pour un long voyage, à travers mers et montagne. Nous passions nos journées et nos soirées à déchirer (le jour) et à brûler (le soir) des tonnes de lettres et de manuscrits. Des lettres au propre. Des manuscrits au brouillon. « Ça, on garde ? » — « Non, on brûle » — « Et ça, on brûle ? » — « Non, on garde » « Brûler », naturellement, c’était son rôle, « garder », le mien — puisque c’était elle qui partait. Ce qu’elle n’arrivait pas à brûler, elle me le donnait. Et l’avocat devenait l’exécuteur des hautes œuvres.

Brûle plus clair

Mon feu d’enfer !

Regarde en l’air ;

Les p’tits oiseaux qui volent au ciel !

Le ciel, c’est la voûte noire de la cheminée ; les oiseaux, les noirs lambeaux de papier consumé. Oiseaux de l’enfer. En enfer, le firmament est un four ardent.

Encore une boule de papier (papier d’avant-guerre et donc indestructible : même le feu n’en veut pas) : fraîcheur de toile, crissement de soie, elle craque dans la main — dans la main d’abord, puis dans le feu, la montagne plumeuse de cendres est de plus en plus haute au-dessus de la grille de la cheminée, et de plus en plus tassée au-dessous. [...]

Classeurs, tiroirs, corbeilles, placards, étagères. Bouts de papier, encore, encore, encore. D’abord blancs, ensuite noirs. Au milieu de la grille, argent caucasien touché de noir : la cendre.

Dans ses mains, la cendre des mots

Elle les fixe d’un air étonné :

Les âmes voient ainsi d’en haut

Les corps qu’elles ont abandonnés.

Le corps de l’écrivain, ce sont ses manuscrits. Ce qui brûle : des années de travail. Cette « elle » là ne brûlait que des lettres : le cœur refroidi d’un autre ; nous — ce sont nos manuscrits, notre travail de dix-huit ans que nous brûlons !

Marina Tsvetaieva, Souvenirs, traduit et annoté par Anne-Marie Tatsis-Botton, Anatolia / éditions du Rocher, 2006, p. 203-205.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvetaieva, souvenirs, histoire d'une dédicace, manuscrit, brûler, garder, cendre | ![]() Facebook |

Facebook |

09/10/2015

Virginia Woolf, Une maison hantée

Une maison hantée

Quelle que fût l’heure à laquelle on se réveillait, on entendait une porte se fermer. D’une pièce à l’autre, main dans la main, ils allaient, soulevant ceci, ouvrant cela, vérifiant — un couple fantôme.

« C ‘est ici que nous l’avons laissé », disait-elle. Et il ajoutait : « Oh, mais là aussi !) « À l’étage », murmurait-elle. « Et dans le jardin », chuchotait-il. « Doucement, disaient-ils ensemble, sinon ils vont se réveiller ».

Mais non, vous ne nous avez pas réveillés. Oh que non ! On pouvait se dire : « Ils le cherchent ; ils tirent le rideau », puis on lisait encore une page ou deux. « Maintenant ils l’ont trouvé », fort de cette certitude, on arrêtait le crayon dans la marge. Puis, fatigué de lire, il arrivait qu’on se lève pour faire sa propre ronde, maison entièrement vide, portes ouvertes et, au loin, à la ferme, les roucoulades satisfaites des pigeons ramiers et le ronron de la batteuse. « Que suis-je venue faire ici ? Qu’est-ce que je cherchais ? » J’avais les mains vides « Alors peut-être à l’étage ? » Les pommes étaient bien au grenier. Plus qu’à redescendre, rien n’avait bougé dans le jardin, hormis le livre qui avait glissé dans l’herbe.

Virginia Woolf, Une maison hantée, traduction Michèle Rivoire, dans Œuvres romanesques I, édition Jacques Aubert, Gallimard / Pléiade, 2012, p. 829.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, une maison hantée, fantômz, nuit, recherche, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2015

Bernard Noël, Poèmes, I, espace pour ombre

espace pour ombre

espace

de quelle eau lente

fait

un sourire s’épuise

trop devenu sourire

tu

déchires la glace

et

la surface tombe

*

qui parle

si le temps est désert

si ta place gelée

on

pose un souvenir

la nuit écume

le corps se fend

hier

comme une pierre au fond de l’eau

*

regard

de quel regard tombé

cette durée t’exile

l’amour te traverse

et

l’intouchable

la vitre refuse l’ongle

le miroir boit le visage

le rire même

s’éparpille cassé

[...]

Bernard Noël, Poèmes I, Textes / Flammarion,

1983, p. 139-141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, poèmes i, espace pour ombre, regard, nuit, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2015

Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes, II, Poésie

Dans les yeux de la nuit

Une femme s’endort sur un toit c’est la nuit

Abandonnée antique au péril du vertige

Aux traîtrises rêveuses des gestes du sommeil

Songeuse ensevelie en glissades mortelles

Sur le haut toit déserte glace tendue face à l’espace

Sur le zinc oxydé de vieux soleil tueur

Et de lune ancienne empoisonneuse en larmes

La grande somnambule y crie de tous ses ongles

De ses doigts déments naissent des diamants crissants

Et des gouttes de sang qui chantent en dansant

La danse en perles du mercure

Vers la femme qui dort sur le monstre du vide

Une cheminée fume un nuage en haillons

Dans la soie noire de la suie le vent des nuits

Dresse une tente errante

Creuse l’antre céleste nomade

Pour l’adoration des yeux prodigieux

De la femme endormie aux paupières battantes

Ses trop longs cils vibrants émeuvent les rayons

Des étoiles rétractiles

C’est la nuit la dormeuse un œil clos l’autre ouvert

Tout le monde à jour contre ce qu’elle voit .

Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes, II, Poésie,

édition établie par Jean Bollery, Gallimard, 1977, p. 74.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, Œuvres complètes, ii, poésie, les yeux de la nuit, femme, sommeil, vide | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2015

André Frénaud, Hæres — et : La fin de La Quinzaine littéraire ?

Trouvé dans l’héritage

Initiales

entrelacées

devenues anonymes

sur les draps du lit

d’un défunt amour

Lieu commun

Le champ-les-vaches, la vie-la-mort... À la gaieté !

André Frénaud, Hæres, Gallimard,

1982, p. 153, 168.

Communiqué

La fin de la Quinzaine littéraire ?

Le jeudi 1er octobre, le numéro à venir de La Nouvelle Quinzaine littéraire, journal fondé par Maurice Nadeau en 1966, a été préparé sans la participation de la direction éditoriale, sans que celle-ci soit informée ni du lieu de sa réalisation, ni des textes censés le composer.

Cela fait suite à une succession d’événements qui ont fait exploser la structure du journal. La gérante de la société de la NQL et directrice de la publication, Patricia De Pas, a en quelques jours :

-

- annoncé une restructuration globale du journal et de ses orientations éditoriales ;

-

- évincé la direction éditoriale formée de Jean Lacoste, Pierre Pachet et Tiphaine

Samoyault qui avaient été cooptés par l’ensemble des collaborateurs du journal à la mort de Maurice Nadeau en 2013 ;

-

- annoncé un déménagement imminent (qui n’a de fait pas encore eu lieu) pour imposer des réunions dans des locaux dépendant de l’Université Paris II Assas

-

- mis fin par mail à sa collaboration avec Hugo Pradelle, qui représentait La Nouvelle Quinzaine littéraire à l’extérieur et qui était l’un des seuls postes rémunérés du journal.

Les collaborateurs, réunis en assemblée le 30 septembre, ont fait part à Patricia De Pas de leur inquiétude face à la rapidité et à la violence de ces changements, ont posé des questions sur les nouvelles orientations du journal et ont marqué leur scepticisme face à un projet préparé sans concertation et dans la précipitation. Ils ont réaffirmé leur soutien à la direction collégiale qu’ils ont choisie.

Patricia De Pas, en 2013, avait repris les actifs de la société en faillite de la Quinzaine littéraire. Elle avait pu fonder une nouvelle société dont elle est l’actionnaire majoritaire et dont l’actionnaire minoritaire est la Société représentant les lecteurs ayant répondu à l’appel lancé par Maurice Nadeau juste avant sa mort pour sauver le journal.

Pendant deux ans, Patricia De Pas s’est occupée de la gestion administrative et commerciale de la NQL, qui continuait à être entièrement réalisée par les collaborateurs et la direction éditoriale (tous bénévoles). Elle a marqué depuis quelques jours son intention d’intervenir personnellement dans la ligne éditoriale et les contenus du journal.

La grande majorité des collaborateurs s’apprête à réagir collectivement, moins contre ces projets qui pourraient être discutés, que contre des procédés qui rompent avec les pratiques de collaboration amicale qui les ont réunis autour de Maurice Nadeau au long des années, et avec les promesses de gestion transparente et de respect des règles de droit que Patricia De Pas avait elle-même avancées.

Tiphaine Samoyault, Pierre Pachet, Jean Lacoste

05/10/2015

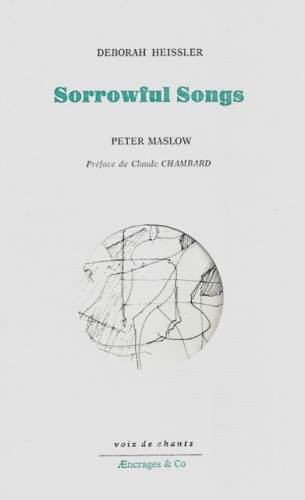

Déborah Heissler, Sorrowful Songs

Dans les quatre pages titrées "Valse pour Debbie" qui précèdent les poèmes, Claude Chambard propose une lecture des Sorrowful Songs, rappelant que le titre est emprunté à une œuvre du compositeur polonais Henrik Gónecki, Symphony of Sorrowful Songs, n°3, opus 36 (1976) et détaillant les variations autour de « la disparition, l’amour, les chairs & les sentiments à vif » ; il entend aussi dans le motif de la perte, central dans le livre, « en écho les cris & les silences des disparus de la Shoah ». Il me semble juste, en effet, de ne pas lire les poèmes de Déborah Heissler comme seulement un ensemble lyrique, où se lient les motifs de la mort — avec la mort d’une femme, Blanche —, du temps, et de l’amour, où un "je" veille le corps de la disparue et se remémore les jours passés.

Cet ensemble de poèmes en prose forme une narration très homogène, divisée en trois séquences, toutes titrées. Le premier titre, "Jardin — Elle endormie", renvoie à la mort, celle de Blanche (« morte hier soir »), mais aussi à l’extrait du poème en anglais en exergue : il y est question d’un oiseau qui, de la branche où il est posé dans le jardin, vient sur la courbe du cou d’une femme ; courbe bleue (« the blue curve »), et cette couleur est un des éléments de construction du recueil, elle apparaît toujours liée à la féminité (« spasme du bleu », « Trêve des corps précipités et bleus », « Ce bleu. », début d’une prose juste après le nom de Blanche, puis le mot enfin dans le souvenir de petites filles).

Il est d’autres éléments organisateurs. Le lecteur des précédents livres de Déborah Heissler reconnaît dans Sorrowful Songs plusieurs motifs, le silence, l’obscurité, la présence de la neige. Il y a en effet la nuit, « les silences de Blanche », la pluie « sans bruit », il y a la neige et son « léger bruit », présente jusqu’à la fin du recueil, écho au nom de la femme. On relève également diverses formes de reprises : l’adresse à la disparue (« Tu »), dans le souvenir de ce qu’elle fut, introduit un fragment de Philippe Jaccottet (« Ph. J. ») dans lequel le mot « oublieux » suscite le début du poème suivant, « Vous oublierez tout ». Ailleurs, c’est le titre d’un poème (« Chambre où / te perdre ») que l’on retrouve pour titre de la troisième séquence ; etc. On ajoutera que le retour de mots et de fragments tout au long du livre est aussi une manière de dire le deuil : répétition du même contre l’oubli.

Sans doute est-on à la lecture moins sensible à la construction qu’au chant du deuil. Au jardin de l’ouverture de Sorrowful Songs, figure de la nature organisée, s’oppose la mort et, par le biais d’une citation de Sylviane Dupuis, l’image d’un monde qui se défait (« Bribes de mondes égrenés qui explosent nus entre ses doigts »). Ensuite, quand sont évoquées des plantes, il s’agit de plantes sauvages, courantes mais au nom peu habituel : euphorbe, ficaire, saxifrage. La disparue, dans le souvenir de ce qu’elle fut, se substitue à tout ce qui est encore vivant ; ce qui est vu par la fenêtre, dans la pièce où le narrateur veille — « vieillard aux mains brunes » — , se limite à l’horizon, à la ligne du « rideau des arbres » et à la neige qui efface tout. Le corps aimé devient arbre, ombre, cathédrale, monde ; quand un titre, « Elle était devenue arbre », est repris pour vers du poème suivant, on ne peut s’empêcher de penser au couple de Philémon et Baucis.

Tout ne s’efface pas, « le temps travaille » et le souvenir recrée les jours de l’enfance, mais aussi rappelle ce que fut l’amour des corps ; alors, la phrase ordonnée disparaît, restent les verbes (« Voir. Sentir. Jouir. ») et, tout aussi elliptique, la trace du désir vécu comme un « ciel ouvert » (« Cri. Gorge. Nuit comme lignes qui se fondent »). Tout ne s’efface pas, et s’impose aussi dans la veille de la morte, l’image du jaillissement, de la sortie de soi, de la naissance : après « Jouir et saillir. Sourdre. » vient « Ce point de création [...] ».

Ainsi se mêlent dans ce poème élégiaque les motifs de la mort, du chagrin et de la tristesse inconsolable, et ceux de la vie à travers les moments toujours en mémoire de l’amour. Cependant, si l’on entend l’allusion à Boulez (après celles à Debussy et à Bach) à la fin du recueil, avec les marteaux « Sans maître désormais », c’est la mélancolie qui domine, comme dans la symphonie de Henrik Gónecki : du poème de Char, le musicien retient pour clore la pièce « Le pas s’est éloigné. Le marcheur s’est tu ».

Déborah Heissler, Sorrowful Songs, dessins de Peter Maslow, préface de Claude Chambard, Æncrages & Co, 2015, np,, 18 €.

Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 20 septembre 2015.

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

04/10/2015

Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes

A quiconque sombre, tu diras que cela, debout désormais —

A échoué comme Eux — et conscient qu’il se relevait —

Poussé par le Fait, et non par la Compréhension

Que la Faiblesse s’est dissipée — ou la Force — levée —

Dis-leur que le Pire, est facile dans l’Instant —

L’Effroi, n’est que le Sifflement, avant la Balle —

Quand la balle entre, entre le Silence —

Mourir — annule le pouvoir de tuer —

If any sink, assure that this, now standing —

Failed like Themselves — and conscious that it rose —

Grew by the Fact, and not the Undersatnding

How Weakness passed — or Force — arose —

Tell that the Worst, is easy in a Moment —

Dread, but the Whizzing, before the Ball —

When the Ball enters, enters Silence —

Dying — annuls the power to kill —

Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes, traduction de l’américain par François Heusbourg, éditions Unes, 2015, p. 71 et 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, nous ne jouons pas sur les tombes, être debout, faiblesse, force, silence, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

03/10/2015

André Frénaud, Hæres,

Sur la route

Douce détresse de l’automne,

des abois très lointains,

une échauffourée de nuages, comme un remuement

de souvenirs qui se cachent.

Et la lisière des peupliers pour donner figure

à la lumière qui va venir.

André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, sur la route, automne, nuages, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

02/10/2015

Antonio Porta, Les rapports : recension

On ne connaît pas Antonio Porta (1935-1989) en France. Quelques textes dans la revue Change en 1969 ont été suivis de Choisir la vie, ensemble de poèmes traduits par Joseph Guglielmi, épuisé depuis longtemps, et c’est donc un bonheur de lire aujourd’hui la belle traduction de I rapporti (1966). De l’avant-garde poétique italienne des années 1960 à laquelle appartenait Porta, seuls ont un peu franchi la frontière les œuvres de Nanni Balestrini — pour des romans — et d’Edoardo Sanguineti — dont les éditions NOUS ont donné Corollaire en 2013 ; leur anthologie manifeste I Novissimi reste inconnue, tout comme les activités du "Gruppo 63" qui réunissait de nombreux écrivains (dont Umberto Eco, G. Manganelli, G. Scabia, etc.) et des créateurs de différentes disciplines.

Les rapports est précisément lié aux questions, toujours d’actualité, que se posait le "Gruppo 63" : comment rompre avec la narration classique, comment rendre compte avec des mots de la complexité du réel ? Pour Porta, l’absence de lisibilité du monde aboutit dans les poèmes de la fin des années 1950 et des années 1960, comme l’analyse Judith Balso dans la postface, à « une destruction délibérée de toute lisibilité narrative ou linéaire »(1). Chacun voit en même temps, dès qu’il regarde autour de lui, un nombre très élevé d’événements, d’actions, et la linéarité du langage permet seulement de les rapporter successivement. Porta ne peut rien contre cette contrainte mais, en quelque sorte, la déborde par exemple avec une énumération sans hiérarchie, du moins apparente, de propos :

« oui, c’est ça, drogue, sels pour le bain, la visite

au château, oh les beaux jours, » « lutte

pour la paix, désarmement, mais condamnation de la coexistence,

moins de bureaucrates et plus de soldats, » « pour des milliers

de marins des millions d’objets inutiles, » « il est essentie

de tout entendre, » « le désir vrai est de se blanchir »

L’allusion à Beckett (et sans doute à Kafka dans ce contexte) n’est pas indifférente, référence à celui qui a mis en morceaux des codes du théâtre. Une autre manière de rompre avec la narration et le lyrisme naît de l’emploi, dans nombre de poèmes, d’un "il" qui ne renvoie pas à un sujet identifiable ; ainsi est brisé tout processus d’identification, toute tentation lyrique ; « Il n’y a plus personne. Et toutes les personnes à la fois », comme l’écrit la traductrice à propos de cette « troisième personne impersonnelle » (De Francesco), et l’on sort donc de toute représentation :

Chaque jour il trouve le seuil brûlé,

une paire de chaussure, une prise de ta-

bac, en marge, l’anéantissement, une jour-

née de soulagement [...]

Ce qui est cependant lisible du monde, c’est la violence sous toutes ses formes, et elle est explorée sans détours : coups de fusil, noyade, yeux qui éclatent, éventration, incendie, accident, inondation... ; elle gagne même les animaux, puisque « Des chiens mordent les passants ». Il existe peut-être une autre violence, qui consiste à ne pas choisir de dire ce qu’il est possible de dire, ou plutôt d’écrire quelque chose et son contraire : « Il sème le germe du doute, / tout est clair, tout est o- / bscur », « [...] dans la fente la lumière, l’obscurité, / derrière le rideau il y a la nuit le jour ». Dans cette indécision où aucune forme n’est reconnaissable, le corps humain lui-même peut perdre son apparence et se métamorphose ; il devient animal (« Je fus pris de terreur en devenant lièvre ») ou se défait, se démembre (« le nez fend pour devenir salive la lèvre / en remontant au-dessus des dents [etc.] ». Sortie sans retour du "je" de toute identité et, par là, de la tradition poétique — et l’on peut se demander si le choix d’un pseudonyme (Antonio Porta pour Leo Paolazzi) n’appartient pas aussi au projet poétique.

Le refus de la narration, c’est le refus d’un ordre, la mise en cause d’une poésie (et d’une prose) qui prétend donner des choses une image, donc d’être au fond rassurante : tout pourrait être représenté. On comprend que le projet de Porta, et celui du "Gruppo 63", était politique et qu’il n’avait pas choisi le camp des bien pensants. L’essentiel était de chercher : pour lui, « découvrir, au moins, telle est la fin de l’art, / l’image d’un homme, nous ».

Antonio Porta, Les rapports, traduit de l’italien par Caroline Zekri, préface d’Alessandro De Francesco, postface de Judith Balso, éditions NOUS, 128 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 septembre 2015.

______________________________

1. Sur la question de la lisibilité aujourd’hui, on peut lire les actes d’un colloque : Bénédicte Gorrillot, Alain Lescart, L'illisibilité en questions, avec M. Deguy, J-M. Gleize, C. Prigent, N. Quintane, Septentrion, 2014.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio porta, les rapports, poésie italienne, poésie et politique, réel | ![]() Facebook |

Facebook |

01/10/2015

Sereine Berlottier, Louis sous la terre

[..] Où tu embarques, comment tu débarques, qui te rejoint, combien de temps cela dure, ce qu’il y a dans tes caisses, tes vêtements, tes livres, ton violon, quelques photographies de famille, des partitions, plusieurs albums d’images, un chapeau, des cahiers, quelques lettres, plusieurs cravates, du linge fin, pas grand-chose donc, quelques uniques brodées que ta mère a voulu offrir à ta future épouse, des bijoux, une montre ancienne, des gouttes contre les maux d’estomac, des crayons, une boite de pastels, un compas, des comprimés contre le mal de gorge, des mouchoirs, un guide Baedeker, un dictionnaire, une série de cartes postales de Morges, quelques dessins, plusieurs gommes, de l’encre de Chine, une malle ou plusieurs, comment savoir, si tu es seul, si tu dors, si tu veilles sur le grand bateau, si tu regardes les vagues, le soleil, les oiseaux, si tu respires le vent, on ne sait pas non plus s’il y a une salle de bains, si l’on s’embrasse parfois, si tu as peur, si tu te promènes sur le pont la nuit, si tu laces des vœux dans le ciel, si tu parles à des inconnus, et pour la mer, de quelle manière, ni que les mots qui te viendraient pour la peindre, et si tu peins, si tu dessines cela nous échappe aussi, ou si tu comptes les heures, les jours, si tu penses au déluge, si tu regrettes, si tu crie en dormant, si tu regardes le corps nu de M, si tu comptes les canots de sauvetage, si tu penses déjà au retour, si tu as soif , si ton corps est trempé de sueur, si tu bois des alcools trop forts, si tu oublies parfois de manger, si tu regardes les ciels, si tu les dessines avec répugnance, avec ennui, avec application, s’il t’arrive de songer à une œuvre entièrement nuageuse, une œuvre dépourvue de visages, dédiée au vent, à l’efficacité, au disparu, qu’un oiseau froisserait d’une aile vivante.

Sereine Berlottier, Louis sous la terre, Argol, 2015, p. 22-24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sereine berlottier, louis sous la terre, louis soutter, départ, voyage, ingorance, hypothèse | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2015

Ossip Mandelstam, Lettres

À Nadejda Ia Mandelstam, Moscou [13 mars 1930]

Ma Nadinka ! Je suis complètement perdu. C’est très dur pour moi, Nadik, je devrais être toujours avec toi. Tu es ma courageuse, ma pauvrette, mon oisillon. J’embrasse ton joli front, ma petite vieille, me jeunette, ma merveille. Tu travailles, tu fais quelque chose, tu es prodigieuse. Petite Nadik ! Je veux aller à Kiev, vers toi. Je ne me pardonne pas de t’avoir laissée seule en février. Je ne t’ai pas rattrapée, je ne suis pas accouru dès que j’ai entendu ta voix au téléphone, et je n’ai pas écrit, je n’ai rien écrit presque tout ce temps. Comme tu arpentes notre chambre, mon ami ! Tout ce qui, pour moi, est cher et éternel se trouve avec toi. Tenir, tenir jusqu’à notre dernier souffle, pour cette chose chère, pour cette chose immortelle. Ne la sacrifie à personne et pour rien au monde. Ma toute mienne, c’est dur, toujours dur, et maintenant je ne trouve pas les mots pour l’exprimer. Ils m’ont embrouillé, me tiennent comme en prison, il n’y a pas de lumière. Je veux sans cesse chasser le mensonge et je ne peux pas, je veux sans cesse laver la boue et je n’y arrive pas.

Ossip Mandelstam, Lettres, Solin / Actes Sud, traduit du russe par Ghislaine Capogna-Bardet, 2000, p. 243.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, lettres, amour, éloignement, prison, espoir | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2015

Dodoïtsu : Les montagnes, les rizières et la mer

Dodoïtsu

Que les grenouilles

Coassent dans l’eau

Et se lèvent dans ma mémoire

Les jours anciens

Sans doute viendra-t-il, mon bien-aimé

Et les soirs où il vient

Derrière, sur l’étang aux lotus

Les canards s’envolent

Buvons, chantons

Que serons-nous demain ?

Aujourd’hui, à mi-chemin nous sommes

Dans la fleur de l’âge

Libérant leurs gosiers

D’un mutuel assaut

Des oiseaux par milliers

Sur la route des îles

Le long des berges

Par temps de pluie

Des grenouilles se tiennent

Vigiles de l’autre monde

Les montagnes, les rizières et la mer, 64

Dodoïtsu, traduction et préface Alain

Kerven, Calligrammes, 1984, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les montagnes, les rizières et la mer, 64 dodoïtsu, grenouille, amant, temps, pluie, oiseaux | ![]() Facebook |

Facebook |