28/09/2015

Takuboku Ishikawa, Ceux que l'on oublie difficilement

J’ai compté les années d’espérance

et je fixe mes doigts

je suis fatigué du voyage

Il se demandait en riant

s’il se marierait

Il n’a toujours pas pris épouse

Il m’a donné la nourriture

et je me suis retourné contre lui

que ma vie est lamentable

Le soir au moment de se séparer

à la fenêtre du wagon j’ai bâillé

de tout cela je n’ai plus que regrets

Mon ami venait m’emprunter quelques sous

il s’en retourne

les épaules couvertes de neige

Takuboku Ishikawa, Ceux que l’on oublie difficilement, traduit du japonais par Alain Gouvret, Yasuko Kudawa et Gérard Pfister, Arfuyen, 1989, p. 8, 11, 12, 17, 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : takuboku ishikawa, ceux que l’on oublie difficilement, haiku, amitié, regrets | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2015

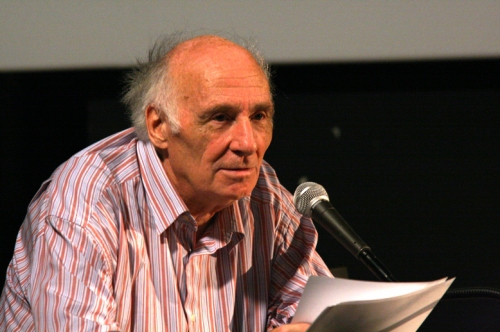

Jacques Roubaud, Dix hommages / Octogone

In memoriam Edoardo Sanguineti

sopra il secondo versodi un sonetto rovesciato

Ed. S., in Renga, 1971.

Quelques jours avant la mort nous évoquions

Par lettre écrite, à l’ancienne, ces moments

<Antiques (quarante ans !) dans la fosse aux lions

De l’Hôtel Saint-Simon, quadri-dialoguant-

Sourds, ce renga occidental : lui, moi, pions

Agités plus qu’erratiques insolents

Dans le jeu par Octavio conçu : sonetto,

Sonnet, la chose italienne où Shakespeare

A passé ; Góngora, Marino, les pires

Poètes, et meilleurs ; Mallarmé, Giacomo

« Caro padre » notre, peu profond ruisseau

Calomnié la mort. La forme où l’écrire

Fut notre lien en toutes ces années. Dire

Cela soit ma poussière sur ce tombeau.

Jacques Roubaud, Dix hommages, Ink, 2011, np,

repris dans Octogone, Gallimard, 2014, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, dix hommages, octogone, edoardo sanguineti, sonnet, tombeau | ![]() Facebook |

Facebook |

26/09/2015

Édouard Levé (1965-2007), Œuvres

1. Un livre décrit des œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées.

3. La tête de Proust est dessinée sur une page d’À la recherche du temps perdu. Les mots que raye le contour de son visage forment une phrase grammaticalement correcte.

57. Un homme tient dans la main gauche Les Fleurs du Mal et dans la main droite un manuel de savoir-vivre du dix-neuvième siècle. Il lit à voix haute en prélevant aléatoirement des mots dans les deux livres, et s’efforce de formuler des phrases grammaticalement correctes.

425. Une voix fait le récit de la réalisation d’une œuvre non réalisée, comme si elle l’avait été : amonceler des pipettes dans el désert du Sahel.

Édouard Levé, Œuvres, P.O.L, 2015, p. 7, 7, 57 et 144.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édouard levé, Œuvres, livre, proust, baudelaire, copie | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2015

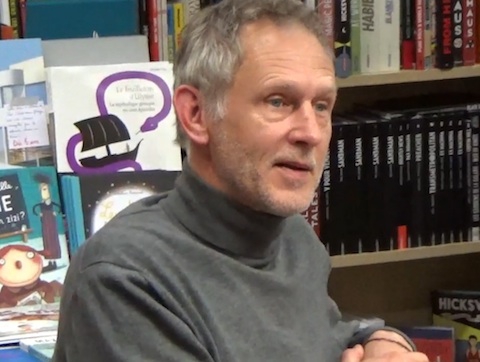

Cédric Demangeot, Une inquiétude

L’ennui est le mètre étalon de l’intelligence à la française. Se donner l’air d’aimer l’ennui en matière d’art, revient à se donner l’air intelligent. Il est de mauvais goût d’être saisi, d’être emporté, ravi & ravagé par l’œuvre. Tout ce qui fait violence ou péripétie, tout ce qui fait rythme ou force vive est méprisé, considéré comme impur ou de basse inspiration. Qu’on ne s’y trompe pas, ce critère n’est jamais que celui d’une petite coterie, aussi étriquée dans ses vues que totalitaire dans l’exercice de son pouvoir. Cette esthétique de la constipation idéale, où beauté rime avec propreté et mesure, est depuis quatre siècles environ, celle simplement d’une classe sociale qui aimerait bien se faire passer pour une aristocratie de l’esprit, et qui s’érige à ce titre en arbitre intangible de la culture nationale. Ceux qui en sont se reconnaissent. Ils se transmettent de père en fils leurs privilèges, leur chlorose et leur néant.

Cr réflexe crypto-classique sectaire, s’il est éminemment français, est aussi, me semble-t-il, une réminiscence de l’idéal chrétien de frustration : ce qu’on s’interdit, ce qu’on réprime et qu’on va jusqu’à condamner, c’est encore ici le plaisir et l’effroi, et c’est encore l’intensité vitale. C’est la vie.

Cédric Demangeot, Une inquiétude, Poésie / Flammarion, 2013, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, une inquiétude, intelligence, classicisme, sectaire, esthétique, classe sociale | ![]() Facebook |

Facebook |

24/09/2015

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Aperçu, à la morsure, à la langue de cendre,

illuminé, ses draps déchirés dans la puanteur,

oublié près du gouffre, la salive à la bouche,

comme un garçon d’argile foudroyé, peint, dévoré et sali,

à l’agonie sur l’herbe du pré, puni, poussé dans le trou,

dévorant son foie et touchant l’eau, choisissant,

triant les coquilles dans le noir, écrasant les

bouquets qui puent et qui salissent, les morceaux

perdus dans l’obscurité, Innocent pinçant la fleur,

la feuille rouge de l’arbre, les lèvres sur le bois poli,

la bouche fermée, prêt à mourir, toujours châtié,

toujours libre, les pieds nus sur le limon, en odeur

de neige.

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit,

1986, p. 44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, bufo bufo bufo, corps, odeur, obscurité | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2015

Carol Snow (née en 1949), Pour, dans Rehauts

Postures du corps VI

Voulant non seulement l’immobilité des collines

mais une médiation — comme un regain

sur les collines — mur

de silence au-dessus des collines. Moore sculpte une figure

massive en marbre noir : un corps

de femme, couchée, courbée ; une éloquence

d’os, de coquillage,

pierres portées par-delà la contradiction.

Tu t’es arrêtée

au bord de la route, étalement

de collines à mi-distance, quelques maisons. Seules les vertes

étendues du vignoble dans l’entre-deux

semblaient accessibles, c’est-à-dire humaines — question

d’échelle : silence imposant, tel que seules

les collines (également

imposantes) pouvaient reposer.

Cézanne, penché sur sa toile, aurait maîtrisé

cette vue, penses-tu : les bleus et les verts

et les ocres du proche et du lointain, cette posture

précaire de la danse, non le dessin qui unit

le dissemblable, par exemple les corps, mais le maintien

séparé du corps et du terrain, tu étais si

figée, tu pensais que tu pourrais devenir ces collines,

ou bien être née de ces collines

ou bien ton corps

aurait été un modèle pour ces collines.

Carol Snow, Pour, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015,

traduit de l’anglais (États-Unis) par Maïtreyi et Nicolas Pesquès,

p. 3-4.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol snow, rehauts, maïtreyi et nicolas pesquès, collines, corps, femme, cézanne | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2015

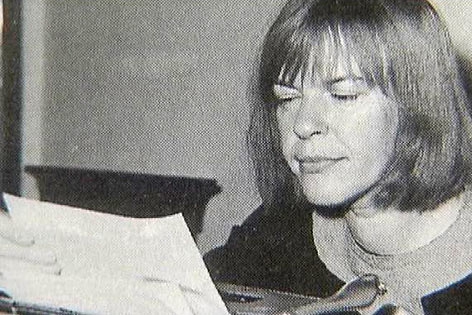

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes

Tu dors, dors, c’est

une histoire, non pas l’Histoire

interprétable. Alors il vaut mieux te rendormir.

Servies secrets

réfugiés

quand les premiers mots

retentissent, alors

tu dors,

tu n’as pour les mots

plus aucun intérêt

Tôt le matin

quand les procès

commencent et que les

doux visages

des assassins et

les juges

prononçant la sentence

s’évitent,

quand une aile

d’avion effleure

tes cheveux, quand tu

trouves

ton corridor,

vers la mort, vers

l’isolement

vers l’oubli

alors tu

dors, quand le gong

retentit, et

ils parlent

du sommeil comme

d’un miracle.

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe

a des ailes, édition, présentation et traduction

de Françoise Rétif, Poésie / Gallimard, 2015,

p. 491 et 493.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, dormir, histoireassassin, juge, isolement, miracle | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2015

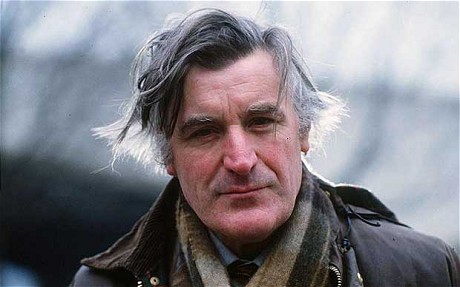

Ted Hughes, Birthday Letters, traduction Sophie Doizelet

Wuthering Heights

Walter était le guide. Le cousin de sa mère

Avait hérité de quelques assiettes à soupe des Brontë.

Il se sentait désolé pour elles. Les écrivains

Sont des gens pitoyables. Ils se cachent de la réalité,

La déguisent. Mais ton euphorie transatlantique

L’a rendu euphorique. Il est entré en effervescence

Comme son vin de rhubarbe gardé trop longtemps :

Une récolte de légendes et de racontars

Au sujet de ces pauvres filles. Puis,

Après le presbytère, après la chaise longue

Où était morte Emily, les minuscules livres faits main,

Les dentelles délicates, les chaussures pour petites fées,

Ce fut le chemin tracé depuis Stanbury. L’ascension,

Un mile toujours plus loin, plus haut, menant

À l’Éden privé d’Emily. C’était pour toi à présent

Que la lande se soulevait, déployait

Ses fleurs sombres. C’était bien.

Plus sauvage, peut-être, qu’Emily ne l’avait jamais vu.

Les pieds mouillés, la tête nue,

Elle montait péniblement cette colline pour rejoindre ses seuls amis —

On peut l’imaginer. Une forteresse obscure.

[...]

Ted Hughes, Birthday Letters, traduit de l’anglais et présenté par

Sophie Doizelet, Poésie / Gallimard, 2015, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ted hughes, birthday letters, sophie doizelet, emily brontë, wuthering heights, évocation, portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2015

Rose Ausländer, Pays maternel

Marianne Moore

Dessiné

À la plume d’oiseau

Son visage

Chaque trait

Un modèle mathématique

Tiré

Par un regard incorruptible

Froid échantillon poétique

Et pourtant

Chaque figure réchauffée

Du sang de son idée

Rose Ausländer, Pays Maternel, traduction

Edmond Verroul, Héros-Limite, 2015,

p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, pays maternel, marianne moore, poésie, portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2015

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes

Une sorte de perte

Utilisés en commun : des saisons, des livres et une musique.

Les plats, les tasses à thé, la corbeille à pain, des draps et un lit.

Un trousseau de mots, de gestes, apportés, employés, usés.

Respecté un règlement domestique. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Et toujours tendu la main.

De l’hiver, d’un septuor viennois et de l’été je me suis éprise.

De cartes, d’un nid de montagne, d’une plage et d’un lit.

Voué un culte aux dates, déclaré les promesses irrévocables,

porté aux nues un Quelque chose et pieusement vénéré un Rien,

(_ le journal plié, la cendre froide, un message sur un bout de papier)

intrépide en religion car ce lit était l’église.

La vue sur la mer produisait ma peinture inépuisable.

Du haut du balcon il fallait saluer les peuples, mes voisins.

Près du feu de cheminée, en sécurité, mes cheveux avaient leur couleur extrême.

Un coup de sonnette à la porte était l’alarme pour ma joie.

Ce n’est pas toi que j’ai perdu,

c’est le monde.

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes (poèmes 1942-1967), édition, introduction et traduction François Rétif, Poésie / Gallimard, 2015, p. 437 et 439.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, perte, vie quotidienne, absence, joie, monde | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2015

Étienne Faure, Souvenirs souvenirs, dans Rehauts

Comment fonctionne le théâtre, c’est la question dès qu’on entre dans le paysage d’une station, l’été balnéaire, au bord du débordement, puis vide l’hiver de toute âme, vacance qui accentue le décor de plage : vieux ressac, débris de fioles, de jouets, de sandales monoparentales, de raquettes, de râteaux, de sacs en plastique, tout un fourbi détaché des corps hier étalés sur le sable — sur le dos sur le ventre — criant ne t’éloigne pas trop.

Nous sommes dans la mémoire crois-tu entendre quand c’est la baignoire du théâtre qui t’accueille. On y écoute d’une seule oreille d’anciens acteurs de sable, les morts dans un coquillage. Tu parles.

Étienne Faure, Souvenirs souvenirs, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, souvenirs souvenirs, rehauts, plage, hiver, oubli, théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

17/09/2015

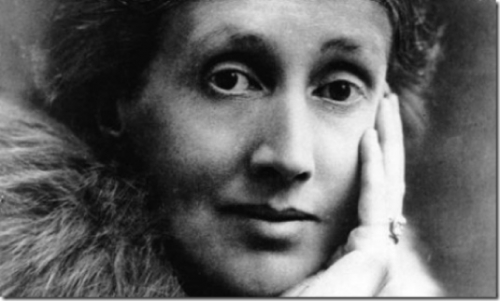

Virginia Woolf, Les années

C’était un soir d’été ; le soleil se couchait ; le ciel était encore bleu, ais teinté d’or, comme si un fin voile de gaze flottait dans les airs, et ça et là, dans l’immensité bleu doré, un îlot de nuages était suspendu. Dans les champs, les arbres s’élevaient majestueusement caparaçonnés, avec leurs innombrables feuilles dorées. Les moutons et les vaches, blanc perle et bariolées, étaient allongés ou avançaient en broutant dans l’herbe à demi transparente. Une bordure de lumière entourait toutes choses. Une vapeur rouge doré s’élevait de la poussière des routes. Même les petites villas de briques rouges sur les grandes routes étaient devenues poreuses, incandescentes de lumière, et les fleurs dans les jardins des maisons, couleur lilas et rose comme des robes de coton, étaient veinées à leur surface et brillaient comme éclairées de l’intérieur. Les visages des gens qui se tenaient aux portes des maisons ou qui marchaient sur les trottoirs montraient tous le même rougeoiement lorsqu’ils faisaient face au soleil qui se couchait lentement.

Virginia Woolf, Les années, traduction André Topia, dans Œuvres romanesques, II, édition Jacques Aubert, Pléiade / Gallimard, 2012, p. 977.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, les années, lumière du soir, soleil, rouge, variations | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2015

Cécile Mainardi, Poèmes à la coque, dans Rehauts

Photo H. Lagarde

l’eau

même froide

troue la neige lors

qu’elle y tombe je film

e la bassine d’eau chaude

qu’on jette sur un sol de ne

ige toute fraîche à peine tom

bée devant la maison je film

e son délire impressionniste, son éloqu

ence muette, son grabuge blanc, je pense

à Degas comme étant le mieux

placé non pour le peindre

mais pour s’en délecter

sans limite et sans

restriction dans le

blanc jusqu’aux confins

de la peinture qu’il n’en fait pas

Cécile Mainardi, Poèmes à la coque, dans Rehauts, n° 35,

printemps 2015, p. 38.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile mainardi, poèmes à la coque, rehauts, eau, neige, degas, peinture | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2015

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

L’existence tout de même quel problème

J’en ai assez de vivre et non moins de mourir

Que puis-je faire alors ? sinon mourir ou vivre

Mais l’un n’est pas assez et l’autre c’est moisir

Aussi me peut-on voir errer plus ou moins ivre

C’est un fait je pourrais écrire un bien beau livre

Où je saurais bêler en me voyant périr

Mais cette activité nullement ne délivre

De faire de la mort l’objet de son désir

Les arbres qui marchaient n’inclinaient point leur tête

Les collines courant s’apprêtaient à la fête

De son haut le soleil semait dru ses rayons

La nature en ses plis absorbait ses victimes

L’absurde coq chantait ses prouesses minimes

Et je cherchais la rime en rongeant des crayons

Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, dans Œuvres complètes, I, Pléiade / Gallimard, 1989, p. 322.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, vivre, mourir, livre, désir, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

14/09/2015

Raymond Queneau, L'instant fatal, II

Quelqu’un

Quand la chèvre sourit

quand l’arbre tombe

quand le crabe pince

quand l’herbe est sonore

plus d’une maison

plus d’une coquille

plus d’une caverne

plus d’un édredon

entendent là-bas

entendent tout près

entendent très peu

entendent très bien

quelqu’un qui passe et qui pourrait bien être

et qui pourrait bien être quelqu’un

Pins, pins et sapins

Le ciel la mer saline et les rochers plein d’eau

le cœur de l’anémone auprès des pins têtus

la marche auprès du ciel la marche auprès de l’eau

et la course assoiffée auprès des pins têtus

herbes mousses lichens et toutes les bestioles

le regard s’est perdu sous les sapins têtus

le regard qui s’égare après tant de bestioles

les peuples effarés sous les sapins têtus

le ciel la mer saline où sabre le soleil

tranche la tête plane aux sapins éperdus

se cabrant dans le ciel et se cabrant dans l’eau

tandis qu’une bestiole à l’ombre d’un lichen

cerne de son trajet le bois des pins têtus

sans qu’un regard disperse une route inutile

Raymond Queneau, L’instant fatal, II, dans Œuvres complètes, I, édition Claude Debon, Pléiade / Gallimard, 1989, p. 96-97.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, l’instant fatal, ii, quelqu'un, pin, sapin, ciel, eau, regard | ![]() Facebook |

Facebook |