14/12/2025

Christian Prigent, Zapp & zipp : recension

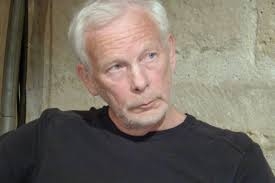

Un portrait avec pleins et déliés

Bien des écrivains n’ont pas rédigé de journal, de Flaubert à Beckett et Modiano, ou n’ont jamais eu l’intention de le publier, comme Jules Renard, Kafka ou Virginia Woolf ; d’autres l’ont donné à lire (Gide) et en ont même fait une partie importante de leur œuvre (Paul Léautaud, Charles Juliet). Les contenus sont extrêmement variés et différents d’un journal à l’autre ; celui de Prigent exclut à peu près complètement le récit de faits quotidiens — il note cependant qu’il regardera l’arrivée d’une course cycliste, mais on ne saura pas si c’est lui qui s’occupe du lave-linge. Le journal est divisé en groupes mensuels, abandonnant la mention de dates retenue dans la publication sur Sitaudis. Le lecteur aura beaucoup à réfléchir en le suivant mais il s’y est habitué s’il a lu sur le site des éditions P.O.L ses « textes libres », titrés SILO : ils « abordent les rapports poésie/peinture, poésie/prose, théorie/fiction, littérature/politique, lyrisme/carnavalesque, phrase/phrasé ». C’est là une partie du programme du journal à l’occasion de lectures, de notes pour un colloque, d’un article ou d’un entretien ; s’y ajoutent des observations à propos de l’actualité, des poèmes ici et là, des réflexions sur la/sa vieillesse, des souvenirs d’où de rares mentions sur la famille. Bref : un vrai journal comme le définissent les dictionnaires. Une annexe propose des extraits de Chino Rabelais (paru en 2020) et un index à la manière de l’auteur (La vie civique, La vie des lettres, etc., qui s’achève par Le Cabinet des Muses).

Le titre est dans la manière de Prigent, qui apprécie les onomatopées. Outre la répétition Z…P, on imagine un couple dans un scénario du genre « Zapp & Zipp sont sur un bateau » — ce qui rappelle le centenaire Zig et Puce de Saint-Ogan. Zap(p) implique par ailleurs le changement, le passage d’une idée à une autre et Zip(p) désigne un format de fichier pour archivage, donc on peut « zipper les sujets entre eux » (exergue du livre) : voilà pour un journal. Ne pas oublier que Prigent, (longtemps) cycliste et connaisseur des courses, a sans doute pensé à la célèbre marque américaine de roues de vélo, Zipp. On voudrait restituer l’unité du « disparate » de ces 736 pages : on la trouverait dans ce qui guide les lectures (de Follain à Guyotat) et les préparations d’articles ou de conférences — ce qui renvoie le lecteur aux livres de l’essayiste qu’est Prigent ; on tentera plus simplement d’en regrouper quelques éléments dans ce qu’il note à propos de son écriture et de sa propre vie.

Écrire, qui a occupé et occupe encore une partie importante de son temps, a pour point de départ des lectures : écrire, cela a été « tenter de comprendre pourquoi et comment ceux-là (Ducasse, Rimbaud) m’avaient fait écrire — et pourquoi eux et fort peu d’autres (sinon plus tard, quelques étrangers : Maïakovski, Khlebnikov, Hölderlin, Pound, Cummings… — mais une fois les choses déjà jouées) ». Ce qui vaut pour l’ensemble de l’œuvre justifie-t-il la tenue d’un journal et sa publication régulière ? Peu de diaristes d’ailleurs expliquent le pourquoi de leurs notations à intervalles réguliers ; Prigent consacre à la question quelques lignes en avril 2024 sous le titre « Vider les lieux ». Il s’agirait « de tenir fermement la posture amère, sarcastique et furieuse, se mettre tout le monde à dos, user les amis, vider le plus possible les lieux autour de soi (…) avant de n’avoir plus qu’à vider à son tour les lieux ». La rédaction d’un journal viserait à se retrouver seul, comme si ce qui était écrit avait pour « Seul but, peut-être » de chasser les lecteurs, amis ou non ? La vieillesse (80 ans en 2025) peut expliquer le retrait : « on est seul, et davantage à mesure qu’on a moins de force pour faire comme si on était et vivait "comme tout le monde " », ou aussi : « Je suis vieux. Mes amis sont vieux. L’échéance approche ».

La plupart des textes du livre n’ont rien qui puisse corroborer l’affirmation d’un retrait, qu’il s’agisse des nombreux développements autour d’un écrivain, d’un film ou d’un livre. Quand paraît le nouveau TXT (2019), Prigent ne souhaite pas apparaître comme tel dans ce « lieu quasi pour [lui] natal » mais, avec des publications anonymes « se retirer sans abandonner ». Certains textes donnent à reconnaître un Prigent observateur attentif de la nature quand, par exemple, un Martin-pêcheur vient visiter les bassins à poissons rouges du jardin ; émotion encore quand il se trouve à un "bout du monde" ; lyrisme sans doute, soit « l’obsession de l’immensité innommable » du réel. Alors « écrire tente de noter cette démesure, d’en restituer l’effet, le tact ». On relit aussi la page où il observe avec émotion Beckett et Pinget silencieux dans un café (souvenir « pauvre, furtif, même pas volé, incompréhensiblement poignant ») et, à un autre moment, croise Beckett portant un cabas d’où dépasse un poireau. Ces notations renforcent pour le lecteur le vif des très nombreux mini- essais à propos de films et d’écrivains, de ce qu’est pour lui l’écriture et la poésie.

Prigent est-il présent dans ses livres, par exemple dans la série des Chino ? certainement, sans qu’il soit question d’autobiographie, genre majeur aujourd’hui : « ils disent une vérité de ma vie (ce serait peu) et (c’est beaucoup plus) rappellent que la sorte d’énergie joyeuse des fictions s’en est arrachée — comme écriture : victoire sur la mélancolie. » C’est cette énergie qui donne son allant, et son unité, à l’ensemble du journal et elle écarte chaque fois la tentation du repli. Elle éloigne du « verbiage » des réseaux, de leur inculture, permet de refuser fermement l’idée que vouloir diffuser les "grandes œuvres" serait élitiste. Ce qui n’empêche pas de savoir qu’« écrire ne sauve de rien, ne sauve rien » et, en même temps, qu’« on apprend le monde en écrivant ».

La publication de l’ensemble du journal fait apparaître, avec un retour régulier de quelques interrogations et de quelques motifs, une unité d’écriture moins visible dans la publication mensuelle. On repèrera quelques éléments récurrents, les séries d’adjectifs comme « C’est compliqué, tordu, lacunaire, opaque », « C’est toujours une chance — d’être moins morne, moche méchant, con », etc., la fréquence des parenthèses, des italiques pour marquer l’importance d’une notion, l’usage très régulier de surjouer, surjoué et de moche — jusqu’à « ce soi moche ». Etc. Tous éléments qui facilitent la lecture, traces fortes d’une volonté de partage.

Christian Prigent, Zapp et zipp, 2019-2024, P.O.L, 736 p., 29 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis Le 9 novembre 2025.

Publié dans Prigent Christian, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, zapp & zipp : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2025

Christian Prigent, Zapp & Zipp

Qui se déprécie ostensiblement n’est pas en cela modeste — ce n’est pas l’humilité qui y pousse.

Mais plutôt primo une illusion de lucidité sur les ridicules qui affleurent dans les conduites des hommes et les propos qu’au jour le jour ils tiennent ; deuxio, la sensation vaniteuse de n’être pas trop du fait de quelque exceptionnelle puissance (intellectuelle, artistique ou autre), partie prenante des ridicules du commun ; tertio le dépit de ne pas du coup savoir comment faire pour effectivement vivre et communiquer avec autrui dans la faiblesse de pensée, l’ignorance, la futilité, la jovialité forcée.

On assiste chaque jour à sa propre bêtise (qui le dénie, c’est à cause de cette bêtise elle-même. Comme dit Artaud, l'intelligence elle-même, volontiers ahurie de ses propres succès, est par la sottise « toujours sodomisée de près » : il suffit pour cela du moindre pas de côté hors des compétences ; ou de trop de croyance en l’importance desdites.

Christian Prigent, Zapp & Zipp, P.O.L, 2025, p. 449.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, zapp & zipp, déprécier, bêtise | ![]() Facebook |

Facebook |

05/11/2025

Christian Prigent, Zapp & zip

Quant à ce que couramment on appelle poésie « contemporaine », poésie « vivante » (et que d’ailleurs on n’appelle plus ainsi que par commodité distraite : sans guère savoir de quoi l’on parle, sans nul souci de le savoir mieux), ça s’affaire plutôt à oublier la poésie : la poésie comme question posée aux parlants sur le fait qu’ils parlent et que parler fait justement d’eux des « poètes », même s’ils ne savent rien de ce qu’est la poésie, n’en lisent jamais, n’en écrivent pas.

Rien de neuf : il y aura toujours des démangés pour appeler poésie des expressions d’affects ou des jaculations d’opinons découpées en lignes d’inégale longueur, des chroniqueurs pour trouver ça très bien puisque ça parle du monde, dit « réel », des lecteurs attendris pour en prendre connaissance (en écoutant leur profération plutôt qu’en déchiffrant leur version écrite) parce que ça ne fait que répéter les connaissances qu’ils ont déjà.

La poésie inquiète elle-même (qui suis-je ? que puis-je ? où vais-je ?), soucieuse de ce qu’elle fut (encombrée du coup d’une lourde bibliothèque), curieuse de ce qu’elle sera (pas sûr a priori que son illusion ait quelque avenir), cette poésie-là n’a aucune chance face aux rengaines que l’époque nomme poèmes bien que ne les travaille aucune des questions que je dis (elle n’y croit pas (elle n’y voit que ringardise et manie intello.)

Christian Prigent, Zapp & zip, P.O.L, 2025, p. 680-681.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, zapp & zipp, onomatopée | ![]() Facebook |

Facebook |

04/11/2025

Christian Prigent, Artaud, le toucher de l'être

Artaud accomplit dans la violence, dans les mots, dans la radicalité du geste stylistique, un destin d’humain pour autant qu’humain veut dire parlant. Et s’il l’accomplit, c’est parce que ses écrits sont sans doute, parmi tous ceux que compte notre « bibliothèque », ceux qui emportent au plus loin le tracé de ce qui fonde l’être humain en tant qu’être séparé parce qu’il parle. La puissance de fascination que peut exercer Artaud vient à mon sens de la sensation qu’il donne de pousser à bout d’une façon à la fois savante et impulsive, implacablement rythmée et superbement arrogante dans sa douleur même, cette logique de la séparation : parce qu’il forme sans cesse la langue (le chant) du séparé (d’avec le corps, d’avec le monde) et nous assène à chaque coup la vérité sans fleurs. Or, c’est là, à mon sens, le point névralgique auquel touche toute expérience littéraire digne de ce nom. Artaud nous situe au cœur d’une question à laquelle aucune formule théorique ou stylistique ne saurait répondre sinon par la mise en évidence de sa propre énigme et de son propre ratage – au sens où l’œuvre d’Art est ratée mais où c’est dans ce ratage magnifique qu’est sa nécessité (son toucher de l’être). C’est dans ce commentaire infini sur le ratage de l’humain (son inadéquation au réel immédiat et à sa propre réalité corporelle), que se trouve, je crois, la vérité de l’expérience littéraire.

Je suis frappé de voir que les jeunes gens qui écrivent aujourd’hui ne lisent plus guère Artaud. Il n’appartient pas à leur bibliothèque. Peut-être est-ce l’une des conséquences de leur méfiance envers toute tentative de penser globalement la question de la littérature, voire d’une sorte de rejet de la littérature comme pensée et de l’interrogation théorique sur l’essence de la littérature.

Christian Prigent, Artaud, le toucher de l’être, entretien avec Olivier Penot-Lacassagne, dans Artaud en revues, sous la direction d’O. Penot-Lacassagne, L’Âge d’Homme, 2005, p. 137-138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, artaud, le toucher de l'être | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2025

Christian Prigent, À quoi bon des poètes

Je crois […] que faire de la littérature c’est poser la question même du sens, faire glisser les sens les uns dans les autres, dessiner des espaces de prolifération et d’indécision du sens. Et je crois que ce geste (qu’impulse une négativité têtue) a aussi le sens d’une violente affirmation : il affirme empiriquement (dans l’expérience du jeu des langues) qu’il y a toujours quelque chose d’inqualifiable, de suspendu, de vide au cœur du rapport que les parlants entretiennent avec le monde, avec les choses, avec leur corps, avec les autres ; un trou dans la communauté, qui rend la communauté à la fois impossible et possible ; un vide qui rend la communauté intolérable et qui pourtant lui donne l’élasticité, la porosité sans quoi toute communauté serait panoptique et carcérale (totalitaire).

Ce quelque chose est dans le langage, le fait du langage (qui nous sépare du monde). Tenter d’en effacer le point d’obscurité (dans la cohérence des systèmes explicatifs, la stase enchaînée des concepts, l’éclat des visions utopiques, voire l’homogénéité des fictions qui articulent du temps) est l’objectif des énoncés positifs (sans lesquels la communauté sombrerait dans la barbarie sans lois). La ramener obstinément dans et par la langue est l’objectif de la littérature, sans quoi la communauté sombrerait dans la barbarie totalitaire de la loi. Il faut faire avec ça, avec cette fatigante ambivalence : aucune chance de penser le monde (et de vivre un monde ouvert, un monde vivable) si on ne joue pas sur les deux tableaux.

Christian Prigent, À quoi bon encore des poètes, collection 222, 1994, p. 33-34.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, à quoi bon des poètes | ![]() Facebook |

Facebook |

06/10/2025

Christian Prigent, Artaud, le toucher de l'être

Artaud accomplit dans la violence, dans les mots, dans la radicalité du geste stylistique, un destin d’humain pour autant qu’humain veut dire parlant. Et s’il l’accomplit, c’est parce que ses écrits sont sans doute, parmi tous ceux que compte notre « bibliothèque », ceux qui emportent au plus loin le tracé de ce qui fonde l’être humain en tant qu’être séparé parce qu’il parle. La puissance de fascination que peut exercer Artaud vient à mon sens de la sensation qu’il donne de pousser à bout d’une façon à la fois savante et impulsive, implacablement rythmée et superbement arrogante dans sa douleur même, cette logique de la séparation : parce qu’il forme sans cesse la langue (le chant) du séparé (d’avec le corps, d’avec le monde) et nous assène à chaque coup la vérité sans fleurs. Or, c’est là, à mon sens, le point névralgique auquel touche toute expérience littéraire digne de ce nom. Artaud nous situe au cœur d’une question à laquelle aucune formule théorique ou stylistique ne saurait répondre sinon par la mise en évidence de sa propre énigme et de son propre ratage – au sens où l’œuvre d’Art est ratée mais où c’est dans ce ratage magnifique qu’est sa nécessité (son toucher de l’être). C’est dans ce commentaire infini sur le ratage de l’humain (son inadéquation au réel immédiat et à sa propre réalité corporelle), que se trouve, je crois, la vérité de l’expérience littéraire.

Je suis frappé de voir que les jeunes gens qui écrivent aujourd’hui ne lisent plus guère Artaud. Il n’appartient pas à leur bibliothèque. Peut-être est-ce l’une des conséquences de leur méfiance envers toute tentative de penser globalement la question de la littérature, voire d’une sorte de rejet de la littérature comme pensée et de l’interrogation théorique sur l’essence de la littérature.

Christian Prigent, Artaud, le toucher de l’être, entretien avec Olivier Penot-Lacassagne, dans Artaud en revues, sous la direction d’O. Penot-Lacassagne, L’Âge d’Homme, 2005, p. 137-138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, artaud, le toucher de l'être | ![]() Facebook |

Facebook |

28/06/2024

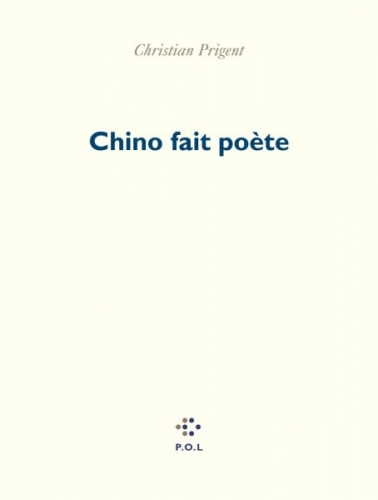

Christian Prigent, Chino fait poète : recension

« l’obscur acrimonieux du monde »

Une biographie, si détaillée soit-elle, ne retient toujours que quelques aspects d’une vie, même quand elle est construite à partir de documents d’archives, de manuscrits et qu’elle s’appuie sur tous les ouvrages déjà écrits sur le sujet. On pense à la monumentale Vie de Sade de Gilbert Lely ou à celle de Jean-Jacques Pauvert : l’une et l’autre laissent le lecteur seulement moins ignorant. Tout autre est Chino fait poète de Christian Prigent ; dernier d’une série « dont le protagoniste est son double Chino, petit Breton de Saint-Brieuc » ; la matière serait tirée pour l’essentiel de ce que l’auteur a vécu et se rangerait dans un genre littéraire relativement récent, l’autobiographie.

Les titres des sept chapitres excluent d’emblée toute continuité dans un récit qui rapporterait des parties de la vie : on passe de "Chino sur la falaise" à "Chino fait poète", avant "Chino au bocage", etc. : chaque ensemble est autonome et si le livre a une unité, on ne la perçoit pas dans l’histoire de Chino. Le poème d’ouverture oriente vers autre chose que l’autobiographie. Son titre "8 h. aux doigts de rose" renvoie à L’Odyssée (« L’aurore aux doigts de rose »), et, en même temps, refuse le ton épique : on est loin de l’aurore à 8h ; refus confirmé par les deux premiers vers, « drrring : les doigts rosses ! un dé / gobillé d’aube a déboulé ». Le lecteur est bien dans la poésie et non dans une autobiographie, ce qu’explicite sans ambiguïté la quatrième de couverture, « Décors et figures roulés dans la farine syllabique, embrouilles avec l’espace, méli-mélo de temps, cadences têtues, ratures pour rire, ratés calculés : appelons ça poésie ».

On pourrait courir à la fin du livre, il s’achève avec un "testament", sur le modèle médiéval : c’est dire que chacun aura bien peu pour se souvenir du donateur, une écharde pourrie de la vraie croix ou un calcul rénal. On lira sans hâte en relevant (ou non) les nombreux renvois explicites ou allusifs aux œuvres littéraires. Prigent apprécie les classiques latins, ici Ovide, mais il n’omet pas, ironiquement, les citations qui faisaient le succès des pages roses du Petit Larousse, comme « ô-temps-ô-mœurs-et-cetera » (Cicéron, o tempora o mores) ; la plupart des écrivains présents appartiennent au substrat littéraire de l’auteur, comme Rimbaud (qui ouvre l’ensemble "bocage" avec « et les églogues en sabots / grognant dans le verger », les Illuminations), Baudelaire, Rabelais, Sterne, Artaud et Le Pèse-nerfs, Hölderlin, cité en allemand — « L’image de mon cœur peut être trouvée dans l’ombre ou ici », Nietzsche se jetant au cou d’un cheval, Zanzotto. Quelques mots, un titre suffisent parfois pour identifier un écrivain ; « le dimanche de la vie » pour Queneau, « louve » pour Denis Roche, « double » pour Artaud. Avec « la possibilité d’un calamar » renvoi est fait à un roman à succès, et « la terre (ô) ne ment jamais à leurs sabots » est une référence (cruelle pour la revue Argile) à un discours de Pétain (25 juin 1940 « la terre, elle, ne ment pas »), passage repris pour décrire ce qui est vu « par la fenêtre » : « la terre car c’est elle ah / ah elle ne ment jamais / pue pourri salut ça pullule » — tout commentaire serait superflu. On est tenté de dire qu’il n’y a là rien de nouveau : l’œuvre de Prigent ne peut être séparée d’une plongée dans la littérature dont elle se nourrit, pas plus que du réel qui est son assise.

Le réel tel qu’il est dans Chino fait poète n’est en rien aisé ou plutôt il est à peu près comme chacun le connaît s’il ne ferme pas les yeux et ne se bouche pas le nez. Le monde est d’abord vivant des corps qui l’occupent, avec « la pisse des chevaux / les pétales à l’égout ». Un quatrain, en forçant le trait, résume ce qu’est le « dehors », "Dehors pue bon" :

l’odeur d’eau d’heur d’or où

pue-t-elle mieux qu’aux doux

fumiers déconcertants ? aimées

ordures que ne cessent vos fumées !

(On notera au passage le plaisir des allitérations et assonances, dont on ferait volontiers un florilège en y ajoutant quelques rimes bien venues, comme « fesse / face »). Cela ne gêne en rien sauf à refuser la réalité ou à imaginer qu’elle deviendra belle en la donnant telle, « non la clarté des mondes / mais le cœur amoureux de l’immonde ». Ce qui est difficile à supporter, à penser, c’est « l’obscur acrimonieux du monde » et la conscience de la fin : le vieux thème lyrique est revisité à plusieurs reprises, « que tu te dis qu’étant né / tu files au néant ». La mort est bien présente, jusqu’à parfois tout envahir, « la maison la mort la mort la maison / mmmm mercy murmure la maison », et l’on est déjà un peu dans la forme du testament avec la graphie de « mercy ». On ne sort de l’obscur qu’avec la relation amoureuse, au moins quand elle est écrite : un ensemble y est consacré ("Chino #sex-addict"), mais elle est présente ailleurs dans les poèmes, par exemple : « ferme les yeux tu verras mieux con / centré de matière amoureuse de toi / (peut-être) fondre et coller / à ta couenne […] ».

Ce qui importe, semble-t-il, c’est justement de continuer à écrire sans concession, hors de toute école — les images surréalistes chères à Breton sont expulsées — et tout aussi fermement le retour contemporain à une nature souvent mythifiée, quand ce n’est pas l’éloge du "chant" des oiseaux, « plus flore & faune décampent / plus il leur colle au cul le poète ». Rejeter les tentations formalistes dans lesquelles « on / bouge la langue pas / plus qu’un chœur d’opéra », rester « hostile au style »,

Prigent écrit à nouveau ce qui est le fond de sa poétique ; où est la beauté ? « (non l’image : l’énorme / soufflerie d’émoi /le charabia / l’informe) ».

Christian Prigent, Chino fait poète, P.O.L, 2024, 176 p., 19 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 3 mai 2024.

Publié dans Prigent Christian, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino fait poète : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2021

Christian Prigent, Chino au jardin

[Chino] monte et descend le long de son jardin comme un élastique énervé avec des pétarades de pancartes à la mitraillette :

Toute l’écriture

est de la cochonnerie

ou

La poésie : merde pour ce mot

ou

Poésie ?

La Haine !

ou

La poésie ?

Inadmissible !

*d’ailleurs n’existe pas !

On n’y co :=prend rien si on n’est pas du coin. Passe ton chemin, touriste au doigt vissé à la tempe ! Si tu lèves le nez vers le bleu du ciel, tu verras circuler dans les courants oscillants quelques parapentistes impatients. Ils attendent een tournicotant qu’on débarrasse le plancher pour atterrir les pieds dans le plat. À moi Antonin ! Francis ! Georges ! Denis ! appelle d’en bas époumoné d’extase de midinet Chino. Qu’on égaille un peu les familles classées par affinités qui patouillent la vase poétiquement dans des crottes de vers ! Et sans transition, il va au-devant d’une petite troupe gaie qui se tord les pieds dans le cailloutis. Car entre les bruyères qui crient les voici ! et les tamaris qui pleurent que tant pis ! s’amènent échevelée de coiffures christiques la clique aux flancs creux en pétard contre tout et rien dont le capital exploiteur du monde, les cloches de Sorbonne qui tout amochissent et la poésie perte de la pensée.

Christian Prigent, Chino au jardin, P.O.L, 2021, p. 214-216.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino au jardin, poésie, pancarte | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2021

Christian Prigent, Chino au jardin

Mais pressons pressons. Déjà cent étoiles au ciel. Prends ton chapeau, mets tes bretelles : si tu rates la messe, la soupe après c’est pas l’oignon, c’est la grimace. On se précipite, pite, patte, deux pattes quatre à quatre au trot toutes jambes caro cari cara caracole hop là au galop. Qui botte en tra tra versant cataclop le carré tchouc tchouc aux choux tagada le cul de qui qui encombre ? GM, de Ki, le chien qu’a un œil qui dit kaoc’h à l’autre. S’il en avait deux qui diraient merde, ce serait Kiki. Avait qu’à pas japper beurton en large sur le seuil en plus d’aboyer chinot en long dans l’allée : va voir si y a pas du lapin ailleurs dans les Pointus d’Hiver.

Christian Prigent, Chino au jardin, P.O.L, 2021, p. 175.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, chino au jardin, jeu de mots | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2019

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes

Large au séant

Et pourquoi qu’tu trompaytes ?

j. van hoddis

moins de fesses, d’yeux, cerveaux,

ça suffirait. moins de mains.

bien. moins de texte. ôter l’image ;

moins de mots. nuls relais,

rejets, nulle vapeur ! sans pin-pon

écrire encore moins de vagues.

plus de papier, moins de trombones

à cul lisse aussi dégonflé. nul présent !

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, traduction

Alain Jadot, préface Christian Prigent,

NOUS, 2015, p. 147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, large au séant, image, christian prigent | ![]() Facebook |

Facebook |

05/08/2019

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète

Large aux séant

Et, pourquoi qu’tu trompaytes ?

j.van hoddis

moins les fesses, d’yeux, cerveaux,

ça suffirait, moins de mains,

bien. moins de texte, ôter l’image ;

moins de mots. nuls relais,

rejets, nulle vapeur ! sans pin-pon

écrire encore, moins de vagues.

plus de papier, moins de trombone,

à cul lisse aussi, dégonflé, nul présent !

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète,

traduction Alain Jadot, préface Christian Prigent,

NOUS, 2015, p. 147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, poésie complète, jeux de mots, alain jadot, christian prigent | ![]() Facebook |

Facebook |

16/03/2018

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes

premier jet d’un projet

glisser perturbé dans la chaleur

patiner confus vers l’équarri

flotter affolé vers l’agenouillé

le bourdon harcèle l’après-fête

amortir l’achevé contaminé

refouler des douleurs incongrues

gicler tremblant sur le rivé

parsemer terrifié le pompé

débouler étonne l’ déjà donné

fendre bluffé sur l’ancré

dériver pâle dans l’immergé

asperger frissonnant le méconnu

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, traduction

Alain Jadot, préface Christian Prigent,

NOUS, 2015, p. 135.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, premier jet d'un projet, liste, christian prigent, alain jadot | ![]() Facebook |

Facebook |

06/03/2018

Christian Prigent, Merde pour ce mot

Merde pour ce mot par Christian Prigent

Journal, 2 mars 2018

L’Humanité est mon journal, j’ai dit ailleurs pourquoi. Cet amour, parfois, est déçu. Hier : pages « poésie » (le Printemps s’amène, des becs gorgés de vers vont cuicuiter dans les librairies, centres d’art, théâtres, maisons de poésies…). Fronton : « La poésie ? Un arc-en-ciel qui se lève à minuit ». Ça commence fort. Plus fort : « Muse, sa parole ailée déchire la nuit, la lumière filtre ». Toujours les cieux de convention, les yeux blancs, les mollets lyriques cambrés, « le cœur à l’écoute », le moi qui bave, le « chant du désir », la « fraîcheur du vent », maman Nature mon adorée, la chatouille sous les bras rhétoriques pour des exaltations sur-jouées. A côté, puisqu’il faut aussi au « Poète » (grand pet) « séquestrer les jougs contraires », les déplorations rituelles sur les espaces médiatiques « dramatiquement rétrécis », la misère marginalisée de la corporation (mais sa dignité dans ces déboires).

Où est le pire ? dans l’insignifiance paresseuse du poète chroniqué ? dans la logorrhée abrutie du chroniqueur (un « poète », lui aussi, forcément) ? En tout cas, dans le fourmillant petit monde poétique, rien n’a changé. Toujours les mêmes ignorances, les faiblesses de pensée, les narcissismes artistes, les formes abandonnées aux enchaînements réflexes, aux lieux communs, aux pires clichés, aux vieilleries métaphoriques recyclées sans scrupule. Le mot même de « poésie » s’étire là-dedans comme un chewing-gum mille fois remastiqué, délavé de tout goût, avec des petites bulles d’œuf peinturluré comme effet voulu bœuf. « Merde » pour lui, comme disait Ponge, s’il ne nomme que ça.

Que le Printemps des Poètes se nourrisse de ces déjections du temps est dans l’ordre des choses et n’a pas d’importance. Mais que L’Huma célèbre ces niaiseries réactionnaires me navre.

Texte publié sur Sitaudis le 5 mars 2018.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, merde pour ce mot, poésie, lyrisme | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2017

Christian Prigent, L'orthographe au zoo

Au zoo, la-le visiteur.trice grammairien.ne admiratif.tive peut désormais observer les bêt.e.s suivant.e.s : la-le léopard.e, la-le giraf.e, la-le hippopotam.tame, la-le rhinocéros.rosse, la-le kangouroux.rousse, la-le impale-la, la-le crocodil.delle, la-le lamantin.tine, la-le zébu.e, la-le phacocher.chère, la-le bison.ne, la-le grand.e koudoux.douce, la-le porc-que épic-que, la-le castor.e, la-le chat.te pêcheur.cheuse.cheresse, la-le civet.te de lapin.pine, la-le gazil.zelle, la-le antilop.lope, la-le autruc.truche, la-le babouin.e et tout.te.s sort.te.s de animâles-femelles plus petit.te.s : la-le belet-te, la-le souris.se, la-le raton.ne laveur.veuse, la-le perroquet-quette, la-le tourtereau-relle, les corbeaux-belles et les freux.frelles sur les fils.filles électriques, la-le maquereau-relle et la-le carpe.pette dans la-le bassin.ne chez les phok-que.s et les nombreux.breuses mouch.e.s sur le œil et la oreille du-de la panthèr.e

Christian Prigent, L'orthographe au zoo, publié sur Sitaudis le 11 novembre 2017.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, l'orthographe au zoo, écriture inclusive | ![]() Facebook |

Facebook |

01/11/2017

Christian Prigent, Journal

27/08 [2017) (écrire / ne pas écrire)

Les longues périodes (des mois parfois) sans « écrire » (écrire vraiment : creusement des mémoires, parcours des archives, lectures tout entières programmées par leur utilité pour le travail en cours, effort acharné au style, poursuite de l’expression sensorielle « juste », élaboration des tensions, phrase/phrasé, soucis techniques de composition, séances régulières et longues, perspective de « livre » — publication)…

Ces phases m’ont toujours enfoncé dans des états péniblement dépressifs. Sans doute parce que peu à peu, alors, s’en va toute chance de prise symbolique, toute initiative souveraine, toute possibilité de résistance à la pression paradoxalement dé-réalisante du dehors (le « monde » saturé de représentations, la « réalité » toujours-déjà fixée en mots et images, le lieu commun où s’évanouit et s’aliène la singularité sensible de l’expérience.

Du monde, alors, je ne comprends plus rien, il flotte devant moi et en moi comme un nuage fuyant, ce n’est qu’un paysage flou. C’est comme si tout sens et toute vie m’abandonnent. Ne reste qu’une pénible sensation de débilité et de déréliction, sans doute à chaque fois arrivée (misérablement avivée pour autant que mêlée de honte, de sentiment du ridicule), par la terreur, inscrite au plus profond de moi, de la perte d’amour, d’abandon, de ce que j’ai appelé un jour la « seulaumonditude » : je ne suis pas « au monde », le monde n’est plus ni en ni à « moi », etc.

Christian Prigent, Journal (extraits), Sitaudis, 2017.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, journal (extraits), monde, solitude, angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |