14/03/2014

Philippe Jaccottet, L'Ignorant, dans Œuvres

Chanson

Qui n'a vu monter ce rire

comme du fond du jardin

la lune encore peu sûre ?

Qui n'a vu s'ouvrir la porte

au bout de l'allée de pluie ?

(Ah ! qui entre dans cette ombre

ne l'oublie pas de sitôt !)

Les bras merveilleux de l'herbe

et ses ruisselants cheveux,

la flamme du bois mouillé

tirant rougeur et soupirs...

(Qui s'enfonce dans cette ombre

ne l'oubliera de sa vie !)

Qui n'a vu monter ce rire...

Mais toujours vers nous tourné,

on ne peut qu'appréhender

sa face d'ombre et de larmes.

Philippe Jaccottet, L'Ignorant, dans Œuvres, préface de Fabio Pusterla, édition établie par José-Flore Rappy, Pléiade /Gallimard, 2014, p. 147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, l'ignorant, jardin, ombre, herbe, tire, larme | ![]() Facebook |

Facebook |

13/03/2014

Jacques Roubaud, Octogone (5)

pareil

bruit pareil déplaçable

à contrecoup de réponse à musique forçant débris

et si question solaire à partir de ce que je

à toutes n'entendre que voyage émergé

si muet le bleu entrer à peine le comput de l'horizon

vertical assez

rouge diffuse parfois le terroir partant le bruit

les jambes sur entende de toutes façon je

à quoi bon enfin

salée silence et ne

s'échafauder que ceci angoisse reconnue pareil

ceci angoisse

*

que ne dira

et ceci que ne dira ni gravier ni décrire

soi-même la substitution à soi du rebours de ce qui cria

avale aux vagues rebond

qu'élastique bêche écume souvent replier le sac

proche en proche éclabousser

manger rien

parler rien oui

que paroles parler gommer manger

au bout du retour en rien

miette de la mienne desserré de ses jambes nul

entrevoir son ventre ombre sa bouche jamais

son ombre sa

Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois prose, Gallimard, 2014, p. 185 et 192.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, pareil, mer, vagues, ombre, angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |

12/03/2014

Jacques Roubaud, Octogone (4)

Rue Raymond-Queneau

On a convoqué les mots

Dans la rue Raymond-Queneau

Mots de bruit, mots de silence

Mots de toute la France

Il envahissent les rues

De Paris, ses avenues

Les verbes ouvrent la marche

De la langue patriarche

Ensuite les substantifs

Aidés de leurs adhjectifs

Les pronoms, les relatifs

Et les autres supplétifs...

Ah ! voici les mots d'amour

Ils accourent des faubourgs

Les rimes font ribambelle

Dans la rue de la Chapelle

D'autres viennent à dada

Par la rue Tristan Tzara

Cerains traînent qui sont lents

Encor place Mac Orlan

Un s'écrie « Attendez-moi ! »

Attardé rue Marx-Dormoy

Enfin les voilà en masse

Ils s'alignent dans l'espace

Ils composent sans problème

Cent Mille Milliards de Pouèmes

*

Soixante-dix vers d'amour à la corne de brume

Appel,

1 où la poitrine s'étonne d'être en flammes

2 où la dame montre un visage sombre et fermé

3 où les beaux jours trahisseurs regardent doucement

4 où la langue s'enlace à la langue dans le baiser

5 où la chambre est du ciel décorée

6 où la joie d'amour engage la bouche les yeux le cœur les sens

7 où le message court vers la douce dame jouissante

8 où mis à mort il répondra comme mort

9 où celui qui aime est plus muet que Perceval

10 où la dame fait bouclier de son manteau bleu

11 où nue il la contemple contre la lumière de la lampe

12 où nue et dépouillée elle tremble sous lui

13 où les feuilles font couette couverture

14 où bras l'entourent l'enserrée

15 où de soif mourir au bord de la fontaine

[...]

Jacques Roubaud, "Vingt partitions parisiennes, II", et "Hommages, II", Octogone, 2014, p. 177-178 et 246.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, raymond queneau, vers d'amour, répétition | ![]() Facebook |

Facebook |

11/03/2014

Jacques Roubaud, Octogone (3)

La rue

Je descendais cette rue qui était droite, inclinée de soleil, entre des automobiles d'une lenteur imprécise. Descendant cette rue j'avais la sensation du passé, d'un loin passé, d'une autre rue. Je ne parvenais pas à m'y revenir. Pas en personne, pas en image de soi, défenestrées : en certitude revenir, seulement en certitude. Dans le passé d'une autre rue quand je serais, je saurais. Mais comment ?

Cette rue-là qui n'était pas cette rue-ci, comment redeviendrait-elle présente, comment m'allait-elle se présenter, cependant que je marchais, poursuivi par le soleil, par le scintillement des arbres, les courbés de poussière ? Il y avait trois chiens jaunes, une bicyclette, une boulangerie. Rue sans rue, aux maisons sans maisons, aux toits sans toits, comment la rue du passé se rapprochant, si je parvenais à lui faire faire ce mouvement vers moi, me pourrait-elle paraitre, là, maintenant, passée ? Cependant je m'efforçais de susciter en moi un tel étonnement.

Une rue d'autrefois annonçait, future, sa présence étrange. Elle viendrait. Elle serait du passé venant à moi. C'est elle qui effectuerait ce mouvement. Et ce qu'elle me donnerait à voir, aussi proche fût-il, se déclarerait comme d'ailleurs. Pae quel signe ? une étiquette ? une voix ?

La rue du passé était au bout d'un chemin, coupé de stations : à chaque station sur le chemin de la recollection, une image. À chaque image son nombre, le nombre du passé. Dix, vingt, trente stations sur le chemin. Mais aucune certitude d'aboutit. Aucune. Sinon qu'elle serait la station ultime. Et qu'elle ne le serait qu'au moment où, par l'effort de remémoration, je me serais placé, d'un seul coup, devant la pénultième image. Alors, le passé serait, immédiat.

La pénultième image était, aussi, celle d'une rue. Ce n'était ni celle de la rue que je descendais maintenant, ni celle que j'avais descendue autrefois, qui ressemblait à la première ou ne lui ressemblait pas, mais tendait vers moi son appel. Je connus que c'était elle, celle d'avant. Rue liquide, sombre ; les mêmes arbres ; d'autres. Mais au moment même où je le sus, je cessai de le savoir.

Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois prose, Gallimard, 2014, p. 287-288.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, la rue, rêve, passé, oubli, fantastique | ![]() Facebook |

Facebook |

10/03/2014

Jacques Roubaud, Octogone (2)

Souvenir de Jean Tardieu

« Je vous ramène ? » dit-il, courtois, avec attention,

Ma réponse, qu'il n'aurait pu saisir, plus sourd

Que le proverbial pot, et moi, sans recours,

Devant tant d'amabilité (comment m'y prendre

Pour décliner l'invitation, puisque répondre

Il ne pourrait ?), je me glissai, faisant bon cœur

Contre fortune (regrettant que la minceur

De mes vingt ans ne soit plus qu'un souvenir tendre)

Dans la voiture à peine plus grosse que lui,

Et nous voilà partis dans la rue sous la pluie

Épaisse. L'essuie-glace immobile, il parlait,

Tourné vers moi, laissant le moteur nous conduire

À ma porte. Je vis s'éloigner son sourire.

Me saluant de la main, affectueux, muet

Il brûla le feu rouge et disparut.

Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois

prose, Gallimard, 2014, p. 54.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, jean tardieu, souvenir, rue, pluie | ![]() Facebook |

Facebook |

09/03/2014

Jacques Roubaud, Octogone

Entrecimamen

Dans les branches les plus hautes de grands arbres, des pins, des sapins, cèdres, mélèzes, sous le vent fort mais régulier, qui n'est pas le vent de tempête qui choque, entrechoque, embarrasse, punit, arrache, déracine, mais le beau grand vent constant, pressant, pressé des provinces méditerranéennes, le "cers" du Minervois, des Corbières, l'accouru des l'océan sous les Pyrénées aux tempes minces, sous la noire Montagne Noire, par le seuil de Naurouze, étroit comme la taille de la reine Guenièvre, ou bien le mistral de Provence dévalant des Alpes vers le Rhône, "Rozer", son féal, son chevalier-fleuve, tombant aussi des Cévennes rêches, le "Maïstre" chanté par Guilhem Faidit, le maître absolu des vents, se précipitant vers Arles aux arènes ventées, lançant sur les Saintes-Maries ses taureaux invisibles, le "cers", le mistral qui poussent et bousculent et secouent et mêlent les nuages ou les chassent des hauteurs lavées du ciel, qui décident de leur course vers la mer, qui dans la mer en grand chambardement saisissent, frappent les vagues, les verdissent, les secouent, les fusillent de sable, de galets, de coquillages, de bois fossiles, de débris de naufrages, galions espagnols, galères barbaresques, trirèmes grecques, carthaginoises, phéniciennes, de racines d'iris, de thyms et lavandes, de coques d'amande, d'aiguilles trempées de résine, d'écumes meringuées, bouclées, mouvantes à creux bleus, qui croisent et recroisent en surface des baies, des golfes, des criques, levant les ondes, las undas del mar, dispersant reflets, flèches lumineuses, étincelles, dans les très hautes branches de tels arbres, à ma vue, des années, toujours du même point, sur les oreillers à la tête du lit de cuivre à la Tuilerie, dans les carreaux de la fenêtre grattée en même temps par le grenadier qui s'interposait par intermittence, j'ai regardé, j'ai absorbé de contemplations nombreuses concentrées ou rêveuses les réactions des branches ainsi agrippées et empoignées par un poing presque solide d'airs, l'emmêlement de feuilles, de brindilles [...]

Jacques Roubaud, Octogone, livre de poésie quelquefois prose, Gallimard, 2014, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, arbres, vents, troubadour | ![]() Facebook |

Facebook |

08/03/2014

Guillevic, Accorder

Pour Jean Tardieu

J'ai pour toi sur ma table un objet rond et lourd,

Un assez gros caillou pour qu'on le nomme pierre,

Ramassé l'an dernier près d'une sablière,

Couleur de longue pluie ainsi qu'était ce jour.

Je veux savoir de lui si je suis son recours,

Mais il répond toujours de façon outrancière,

Comme s'il refusait le temps et la lumière,

Comme un qui voit le centre te boude l'alentour,

Qui n'aurait pas besoin de se trouver soi-même

Et de chercher plus loin qu'on l'accepte ou qu'on l'aime,

Qui n'aurait le besoin, plutôt, de rien chercher.

Nous toujours à l'affût, toujours sur le qui-vive,

Nous qui rêvons de vivre une heure de rocher,

Cherchons dans le caillou la paix des perspectives.

28 décembre 1958

Guillevic, Accorder, édition établie et postfacée par Lucie Albertini-Guillevic, Gallimard, 2013, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, accorder, jean tardieu, caillou, temps, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

07/03/2014

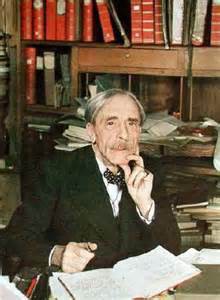

Jean-Baptiste Chassignet (1571-1635), Le Mespris de la vie et consolation contre la mort

Pense combien de tems, pauvre homme miserable,

Il y a que tu bois, manges, veilles, et dors,

Dors, manges, veilles, bois, et destors et retors,

De ce mesme fuseau le filet variable ;

En fin de tant de maus la charge insupportable,

Qui sur toy chacque jour descharge ses effors,

Et ta satieté de tant vivre en ce cors

Te feront desirer la mort inevitable.

C'est peu de cas de vivre, un tel bien est permis

Egalement à tout, jusqu'aus moindres fourmis

Qui vivent en commun dessous la terre espaisse,

Mais delaisser la vie en resolution,

Et mourir gouverneur de son affection,

C'est là le plus haut point de l'humaine sagesse

Jean-Baptiste Chassignet, Le Mespris de la vie et consolation contre la mort, édition critique par H. J. Lope, Droz, 1967.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste chassignet, le mespris de la vie et consolation contre la mort, vie, maux | ![]() Facebook |

Facebook |

06/03/2014

Henri-Pierre Roché, Don Juan et...

Don Juan et La Louchon

Ah ! dit la femme du sergent qui passait par là, c'est cette petite traînée de Louchon que vous attendez ce soir ,

« Hein, vous n'avez qu'à siffler et elle vient se coucher come une vraie petite chienne !»

« Non, Madame, ce n'est pas ainsi ! Je l'attends et je ne sais pas si elle viendra.»

« Si elle vient, ce n'est pas sûr d'avance qu'il arrivera ce que vous pensez. »

« Et si cela arrive, c'est une grande grâce qu'elle me fera. »

Don juan et Florine

Sa nuque brillait dans la fête, et ses tempes étaient fines.

Don Juan la pria, l'emmena dans le bosquet, sauta en selle et l'invita à monter avec lui son beau cheval.

Yeux baissés, souriante, elle se laissa placer entre ses bras.

Le cheval partit d'un doux galop, contourna une pelouse du parc, et bientôt piqua vers la forêt.

Pâmée, « Ah, pourquoi, murmura-t-elle, les hommes m'aiment-ils ? »

Don Juan ralentit son cheval. Il y avait devant eux un tas de feuilles mortes. Quand ils passèrent à côté, sans la regarder, il la poussa dedans.

Et il continua vers la forêt.

Henri-Pierre Roché, Don Juan et..., André Dimanche, 1994, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri-pierre roché, don juan et..., respect, vanité | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2014

Jean Grosjean (1912-2006), Une voix, un regard, textes retrouvés

L'homme quittera

II. Fuite

Les jours passent comme des nuages

et leur ombre sur la terre.

Le mobilier ne change guère,

vergers de prunes bleues ou jaunes,

noyers bruns à forte odeur,

tendres mousses sur la roche,

envols d'oiseaux qu'interrompt

le froid. Mais les parents

que nous venions voir se sont

enfuis à notre approche.

XI. Brume

Brume sur les champs.

L'amour de toi.

Tu ne te dédis pas,

tu ne t'éloignes que peu.

Je n'entends qu'à peine

les morts derrière toi.

Je vois dans la brume

luire tes cheveux.

Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes retrouvés

1947-2004, édition de Jacques Réda, préface

de J.M.G. Le Clézio, Gallimard, 2013, p. 85-86, 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, textes retrouvés, réda, le clézio, fuite, brume, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

04/03/2014

Jean Grosjean (1912-2006), Une voix, un regard

Nos pas se posent...

Nos pas se posent

sur les pierres qui dorment dans le sol

sur les cheminements des fourmis

Que de paroles dans notre tête

leur danse et l'arrière-goût

de toutes les choses entendues

Mais pas de langage à la bouche

Nos pas seuls

leurs crissements sur les brindilles

leur poussière

Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes retrouvés 1947-2004, édition de Jacques Réda, préface de J.M.G. Le Clézio, Gallimard, 2012, p. 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, jacques réda, pierre, parole, poussière | ![]() Facebook |

Facebook |

03/03/2014

Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens

Chant I

Strophe première

Du terminus saint-Lazare

à l'arrêt Havre-Haussmann

L'autobus vingt et neuf, départ de saint-lazare

Comme la ligne vingt

Ce n'est pas par hazare

Les lignes dont le nom commence par un deux

Partent toutes

Partaient

Des lazaréens lieux

À moins que dépecée un jour par un caprisse

De la èr-a-té-pé quelqu'un ne finisse

Ailleurs : ainsi le vingt et deux à l'opéra

Célèbre par son chic et par ses petits ra

Ce haut lieu musical où des milliers se prèsse

Tels des touristes zen partance vers la grèsse

Pour entendre don juan, falstaff ou turandot

Avec plus de ferveur qu'en attendant godot

De mauroy disait quidam dedans la poste

Confondant avec la rue où fidèle au poste

La donzelle chanté' par brassens opérai

Le recrutement d'un client bien argentai

J'insère ici deux vers que je vous donne en primes

Afin de respecter l'alternance des rimes

Dans un film de clouzot autre confusi-on

Analogue on entend

Belle précisi-on

"On ne badine pas avec l'amour" d'alfrède

De musset

Admirez !

[...]

Jacques Roubaud, Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, éditions

Attila, 2012, p. 11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, ode à la ligne 29 des autobus parisiens, alexandrin, rime, récit, couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

02/03/2014

Pierre Bergounioux, Obazine

Lorsqu'il m'a pris fantaisie de chercher, à la bibliothèque municipale de la sous-préfecture natale, les livres qui se rapporteraient à la contrée à ses habitants et, pourquoi pas, à la bibliothèque elle-même, qui était un endroit très étrange, je ne les ai pas trouvés. J'ai supposé que des titres trompeurs, comme Le Rouge et le noir, par exemple, en dissimulaient le contenu effectif ou que j'avais mal cherché. C'est plus tard, à la réflexion, que j'ai compris. Ils étaient restés dans l'encrier.

L'expérience de la lecture présentait, pour ce qui nous concernait, un caractère essentiellement contradictoire et, par suite, très déconcertant. Les livres parlaient invariablement d'endroits où l'on n'avait jamais mis les pieds, de gens différents avec d'autres vues, un autre langage tandis qu'il n'y était jamais fait mention des lieux familiers, de leurs occupants.

Ou bien les personnages n'avaient d'existence que sur le papier ou bien ils avaient un répondant palpable quelque part, au loin, et c'est pour cette raison que l'univers exigu, terne, somnolent qui nous était alloué, n'apparaissait jamais dans l'espace sacralisé compris entre les plats de couverture des ouvrages imprimés. Aux complications du romanesque, qu'on finit par débrouiller, s'ajoutait une incertitude irréductible, qui était de savoir si les ambitions, les procédés, les réflexions que l'amour prêtait aux protagonistes du récit étaient le fruit de sa seule imagination ou s'ils étaient gagés sur une réalité aussi tangible que la nôtre. Auquel cas, pour parodier amèrement Hamlet, il y avait infiniment plus de choses au ciel et sur la terre que dans toute notre philosophie.

Pierre Bergounioux, Obazine, Le lieu de l'archive, supplément à la lettre de l'IMEC, 2013, p. 10-11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, obazine, bibliothèque, livre, imagination, hamlet | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2014

Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie

Poésie

C'est une plaisanterie usée de dire que le poète exprime ses douleurs, ses grandeurs et ses aspirations dans ses vers. Cela n'est vrai que de poètes vulgaires comme Musset — Encore...

Il est trop clair que le vers installe un autre monde que celui des affaires personnelles d'un poète, lesquelles n'intéressent pas directement l'universel.

Il est vrai que sa tournure d'esprit, ses humeurs dominent ses mouvements internes, et l'excitent de telle ou telel façon, mais indirectement par rapport à la poésie.

L'art est précisément tel qu'il rend les tourments imaginaires indiscernables des réels. Il n'y a besoin que d'une force très faible pour remuer des masses énormes quand des machines sont interposées. Un enfant fait sauter une montagne en pressant un bouton. L'accumulateur est langage. Toute l'attention du vrai artiste est portée sur la manœuvre des représentations et des émotions, bien plus que sur leur potentiel. C'est en tant qu'elles sont manœuvrables qu'il les connaît e tles sollicite. Le minimum de présence et d'intensité actuelles et le maximum d'obéissance et d'intensité probables chez le lecteur, sont liés.

Paul Valéry, Cahiers, II, édition établie, présentée et annotée par Judith Robinson, Pléiade / Gallimard, 1974, p. 1094.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers, ii, poésie, inspiration, émotion, universel | ![]() Facebook |

Facebook |

28/02/2014

Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour

La convocation

Ici

On convoque.

Ici

Enfin la multitude

Se tient.

Combien sont serrés

Dans les rangs

Dans la meute.

Silence

Et cris figés

Dedans.

Incapables de monter...

Surface.

Bord ultime

Avant poussées

Et déferlement.

Tout ce silence

Bruissant sous la clôture.

Couvercle dessus

Pour empêcher.

Transpire

Bouge

Dois tenir

Parmi.

Objets aussi

Sont multitudes

À l'orée

Sans mouvement.

Lieu ferme.

Bouche avec corps

Chiffons.

Ne dois pas

Ne dois pas.

Peuple du devant

En lisière.

Respire

Une fois sur deux.

Pour eux

Soustraits

Hors souffle.

Sous cette peau tendue.

Qui contient

Et retient.

Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour,

éditions Unes, 2013, p. 43-44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, issue de retour, la convocation, silence, peau, objet | ![]() Facebook |

Facebook |