24/04/2024

Pascal Quignard, Petits traités, II

Au fond de chacun de ceux qui ouvrent la bouche, non pas une histoire propre (leur plus privé et profond « ego » n’étant n’étant précisément qu’une catégorie propre à la langue qu’ils utilisent, et sans existence universelle, ni matérielle). De plus, « langue solitaire », individu sans communauté », etc., sont des cercles carrés, des échelles sans échelons) que traduirait une sourde mélopée autistique : mais un tassement, une combinaison temporelle s’un caractère irréversible et dont les éléments sont moins singuliers que leur ordre, leur épaisseur, leur sédimentation.

En ce sens, chaque langue, c’est-à-dire chaque parleur, est incommensurable, sans que tous soient pour autant personnels, ni ne relèvent pourtant d’une unanimité. Il n’y a pas, entre eux, une « unité » de langue qui soit une ressource mise à leur disposition, ni une mesure indiscutable, ni même un élément « national ».

Pascal Quignard, Petits traités, II, Maeght, 1990, p. 16-17.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, petits traités, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

29/03/2024

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-neuf

La tradition veut que l’amour ne puisse exister préalablement à sa déclaration. Seuls les mots l’autorisent, seuls ils le déclenchent et seuls ils le consacrent Dans cette perspective, nous étendons les pouvoirs de la langue à tout ce qui la précède, nous divulguons ces pouvoirs depuis les corps et les images. Poésie est le nom de ces plongées dans la nuit continuée des commencements. Partie prenante de cette perspective est le paysage. L’amour, et plus encore ce pourquoi il naît, peuvent loger dans un « jeu de langage » gagné par les stridences et la rouerie des échanges.

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-neuf, Flammarion, 2024, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, amour, langue, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2024

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

Le mystère des origines (Font-de-Gaume, Les Eyzies)

Comment Racine. Un trouble s’éleva

dans mon âme éperdue naquit-il de la plainte

d’un Mars scarifié courtisant sur la Beune

une Vénus prognathe comment

de 2 silex frappés le bourdon entêtant

de l’alexandrin troublante énigme

mais la société de linguistique interdit

article 2 tout essai sur les origines

du langage humain ce ne fut peut-être

au printemps des âges imitée

des oiseaux qu’un effusion de voyelles

les herbes frémissent un martellement sourd

monte de la rive et soudain Quel mot

inné devant les chevaux pommelés

qui courent échevelés en roulant de shanches

suel cri pour louer plus éloquent à peine

que le silence la langue dans sa prison d’os

se tord en tous sens et frappant au hasard

invente le monde

(44°56’13,3"N - 1°1’35,6"E)

Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 340.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, le mystère des origines, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2022

Esther Tellermann, Carnets à bruire

Dans une de vos

mains je voyais

l’étendue

reconnaissais

la langue qui illumine

les orages

terre rase ou

terre rassemblée

comme si l’air

modelait

l’image

débordait

le plein jour.

Esther Tellermann, Carnets à bruire,

La lettre volée, 2014, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, carnets à bruire, langue, image | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2022

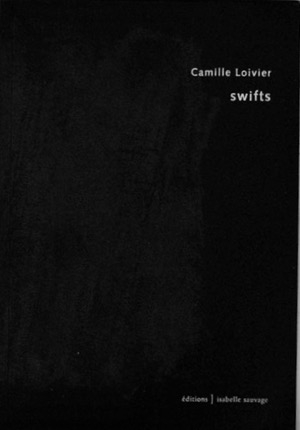

Camille Loivier, Swifts

Le titre de chacune des trois parties du livre implique que les échanges avec les animaux ne passent pas par la langue humaine : "La langue de la chienne", "La langue des swifts", "La langue du sanglier" ; c’est de la possibilité même de "parler à" dont il est question et ce n’est pas hasard si le mot le plus employé dans le livre est « silence ». L’absence d’échange est suggérée dans le poème précédant les trois ensembles : une allitération, « vol dans le vent vite » (poursuivie avec « vent, ventre »), annonce en effet les swifts, les martinets*, et l’évocation de ces oiseaux suggère l’absence, le plus souvent, d’une relation possible avec l’animal : les martinets sont incapables de vivre au sol (« ils ne sauraient se relever »), uniquement occupés à se nourrir et à jouer entre eux.

"La langue de la chienne" met en place les éléments d’un récit, dans un décor plutôt misérabiliste ; un « cygne sale nage sur l’eau sale » d’un canal encombré de plastique, près d’un pont des tentes et un brasero..., un homme et sa chienne marchent, image de la « tristesse », un swift passe dans le ciel et la narratrice, sous la forme du "je", regarde la scène. Le lieu, qu’on imagine urbain, disparaît ensuite ; la mer est évoquée, seulement liée aux souvenirs, et les personnages évoluent toujours dans une campagne caractérisée par la maison, la terre, les blés, l’herbe, les bois, les champignons, les animaux, le vent. Le livre débute en mai et l’écoulement du temps est marqué par le changement de saison (« les blés sont coupés ») et par une indication plus précise (« juillet », « automne »). Dans cet univers qui semble sans conflit existe un paradoxe par rapport à un point de vue dominant, « c’est le silence qui nous rassemble tandis que la parole nous coupe ».

En effet, la séparation entre l’homme et l’animal est totale, faute d’une langue commune (de là les titres des trois ensembles). Comment échanger ? La chienne accompagne l’homme — le père de la narratrice — et « suit son regard », sa salive soigne les écorchures ; dans une scène nocturne, cette narratrice imagine que le sanglier aveuglé par des phares, immobile, « rêve », et elle « baisse la vitre pour lui parler à l’oreille / il [l’]écoute sans bouger » ; fiction, le fossé restant infranchissable. Les liens entre l’homme et l’animal s’opèrent par le toucher, le regard, les sons ; alors les mots sont « inutiles dérisoires / qui disent moins que les battements de cils », et si l’on accepte de l’animal « l’incapacité de parler avec la bouche » on sait aussi que « les yeux parfois en disent plus long ». La narratrice fait plus qu’écouter les martinets (« souffle siffle son aigu »), elle voudrait « parler la langue des swifts », langue de la liberté de ceux qui volent. L’écriture ne fait qu’accroître le silence entre l’homme et l’animal, non seulement parce que la chienne, par exemple, ignore que « quelque chose est écrit », mais le papier « absorbe en vrac » les mots. Que reste-t-il, sinon l’illusion de pouvoir fonder une autre langue ? Et par quel moyen ? « Je l’approche dans le vent ». Cette recherche à partir de ce que, par nature, on ne peut saisir, apparaît également dans la tentative de sortir du silence avec l’homme à la chienne, le père.

enfoncés dans le silence

nous marchons côte à côte

à chercher des mots dans le vent

La séparation est analogue à celle d’avec tout animal, cependant d’une autre nature puisque rien n’empêche les paroles de circuler. La narratrice « ne veut pas le silence mais le fuir », sans que ce qui éloigne, dont le lecteur ne saura rien, soit surmonté ; le silence entre eux, sans doute ancien, ne pourrait être rompu que par le père : « j’ai attendu que tu parles ce jour-là » — souvenir d’une rencontre où il est resté mutique, et il a refusé tout échange réel jusqu’à sa disparition ; parfois « on ne parle pas la même langue / dans la même langue ». Il faudrait retrouver « quelque chose comme une intonation de langue oubliée », croire qu’il existe une « langue des temps anciens », « enfouie », qui pourrait renaître, et la narratrice revient au mythe, rassurant, d’une langue antérieure aux mots, langue adamique « accrochée à l’odeur / au bruit au vent », susceptible d’être comprise pour tout être vivant.

Peut-on échapper à « l’emprise du silence » qui a dans le livre pour corollaire la solitude et la peur ; dans la maison, seuls les bruits extérieurs prouvent l’existence d’autrui. À la nature où vivent faon, sanglier, martinet, etc., sont opposés le vide, la mort avec les images de la tombe, des ossements comme si, le plus souvent, il n’y avait « plus moyen de fuir », puisque l’« on parle une langue sans savoir avec qui ». Le dernier vers, « le ciel est vide », précède l’image de la « voile noire », signe de la mort de celui qu’Yseut attend en vain.

_______________________________________________________

* « swift », mot onomatopéique qui désigne le martinet en anglais.

Camille Loivier, Swifts, éditions isabelle sauvage, octobre 2021, 76 p.,16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 février 2022.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, swifts, martinet, langue, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2021

Camille Loivier, Swifts

III. La langue du sanglier

Les animaux sont entrés dans ma vie

ils me poursuivent de leurs yeux agrandis

par l’incapacité de parler avec la bouche

tandis que leur langue multiple passe

par tout le corps dans un courant ininterrompu

mais les yeux parfois en disent plus long

— tu ouvres la bouche mais aucun son ne sort

les swifts crient dans le ciel

alors je viens avec mon père dans le silence

(...)

Camille Loivier, Swifts, éditions isabelle sauvage,

2021, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, swifts, la langue du sanglier, animal, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

05/11/2021

Antoine Emaz, Soirs

30.01.98

accorder la langue

sur peu de choses

là ce soir

seul

avec

le jour en vrac

tout est passé

*

restent l’herbe

quelques feuilles tordues sèches

le froid clair encore le mur

entre l’herbe et le mur

la lumière glace

à chaque fois renvoie

une paroi de froid

à la fin le crépi

craque gris

dans le soleil qui baisse

voilà

Antoine Emaz, Soirs,

Tarabuste, 1999, p. 74-75.

Photo T. H., 2007

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, soirs, langue, solitude, mur | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2021

George Oppen, Poésie complète

Les langues

de l’apparence

parlent au cours du périple

imposé périple

immense on perd beaucoup à nier

cette force les instants les années

même mortels perdus

à nier

cette force les mots

issus de cette tornade qui sont

et ne sont pas les siens d’étranges

mots l’encerclent

George Oppen, Poésie complète, traduction

Yves di Manno, Corti, 2011, p. 311.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poésie complète, langue, mots | ![]() Facebook |

Facebook |

30/05/2021

Alexander Dickow, Déblais

Écrire deux versions en deux langues d’un même poème, c’est donner à voir le désir, impossible à assouvir, de se rejoindre — de coïncider avec soi-même. Ou encore celui tout aussi hors de portée de se sentir définitivement à distance.

L’idée que la poésie doit exclure le narratif est aussi absurde que d’exclure l’exposition discursive du roman. Mallarmé rejette le narratif sous prétexte qu’il présente quelque chose comme un simulacre du réel. Mais la virtualité domine autant le narratif que les autres types de discours. La narration est un tissu de lacunes mouvantes ; c’est par ce jeu du vide est du plein qu’elle rejoint à la fois la poésie et le réel et il s’ensuit que la poésie est simulacre au même titre que la narration.

Alexander Dickow, Déblais, louise bottu, 2021, p. 23, 24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexander dickow, déblais, langue, narration, réel, simulacre | ![]() Facebook |

Facebook |

07/12/2020

Roberto Deidier (1965), Une saison continue

Matinal

Il est un sentier incurvé

le long du pli de l’oreiller

avide et souterrain il descend

jusqu’à un cosmos qu’il ne sait distinguer.

Dans le métro l’attention

me contient, les yeux ouverts,

où plus dense est la toile d’araignée

du matin. Chaque station

connue conjugue mes journées

sur le rythme lent du réveil.

J’ai un rendez-vous avec la langue,

les couleurs du trajet

sont des instants à interpréter.

Roberto Deidier, Une saison continue, traduction

Philippe di Meo, La NRF, janvier 2008, p. 159.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto deidier, une saison continue, traduction philippe di meo, matinal, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

30/06/2020

Jean Tardieu, Un mot pour un autre

Le coco du bla-bla

Foin des chichis, flonflons et tralalas

Et des pioupious dur le dos des dadas ?

Loin des cancans, des bouis-bouis, des zozos,

Ce grand ding-ding faisant du du fla-fla

Et fi du fric : c’était un zigoto !

Il a fait couic. Le gaga eu tic-tac

(Zon sur le pif, patatras et crac-crac !),

Dans son dodo lui serra le kiki.

Mais les gogos, les nians-nians, les zazous

Pour son bla-bla ne feront plus hou-hou

La Renommée lui fait kili-kili.

Jean Tardieu, Un mot pour un autre, dans Œuvres,

édition J.-Y. Debreuille, Quarto / Gallimard,

2003, p. 423.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, un mot pour un autre, langue, humour | ![]() Facebook |

Facebook |

03/06/2020

Emil Cioran, Aveux et Anathèmes

L’homme étant un animal égrotant, n’importe lequel de ses propos ou de ses gestes a valeur de symptôme.

On n’en veut pas à ceux qu’on a insultés ; au contraire, on est disposé à leur reconnaître tous les mérites imaginables. Cette générosité ne se rencontre malheureusement jamais chez l’insulté.

Ces enfants que je n’ai pas voulus, s’ils savaient le bonheur qu’ils me doivent !

On n’habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c’est cela et rien d’autre.

Il y a du charlatan dans quiconque triomphe en quelque domaine que ce soit.

Cioran, Aveux et Anathèmes, Arcades / Gallimard, 1987, p. 13, 14, 17, 21, 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : symptôme, insulte, langue, charlatan, cioran, aveux et anathèmes | ![]() Facebook |

Facebook |

27/05/2020

Sabine Huynh, Parler peau

grand écart par-dessus les

flaques de mémoire la

langue défie le vide se frotte

au silence délie ses doigts

— dégrafent recueillent et

plantent — la douceur elle

avance avec ce trésor son

cœur bat l’indifférence des

rues le désespoir et l’espoir

tapis ensemble sous les

marches où assise elle

attendra le regain ses mains

toutes aux ondulations de sa

peau sous les traces

indélébiles

Sabine Huynh, Parler peau,

Æncrages & Co, 2019, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sabine huynh, parler peau, mémoire, langue, douceur | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2020

Pascal Quignard, Mourir de penser

Écrire est cet étrange processus par lequel la masse continue de la langue, une fois rompue dans le silence, s’oriente sous forme de petits signes non liés et dont la provenance se découvre extraordinairement contingente au cours de l’histoire qui précède la naissance. Cet alphabet est déjà une ruine. Par cette mutation chaque « sens » se décontextualise. Tout signal devenant signe perd son injonction tout en perdant le son dans le silence. Tout signe se décompose alors et devient littera morte, non coercitive, interprétable, transférable, transférentielle, transportable, ludique.

Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio/Gallimard, 2015, p. 218.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, langue, signe, contexte, perte | ![]() Facebook |

Facebook |

08/06/2019

Bernard Noël, La Chute des temps

Sur un pli du temps

toujours le plus

aura manqué

la langue a touché

trop d’ombre

trop compté les lettres du nom

une fois

cent fois

mille fois

les mains

ont rebâti

la statue

des larmes

mot

tombé

d’un mot

l’être

a roussi

dans le souffle

quelle fin

la bouche

troue

un visage

l’ombre

gouverne

sous les yeux

une pierre

pousse

entre nous

(…)

Bernard Noël, dans

La Chute des temps,

Poésie/Gallimard,

1993, p. 225-226.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, la chute des temps, langue, ombre, souffle | ![]() Facebook |

Facebook |