24/03/2022

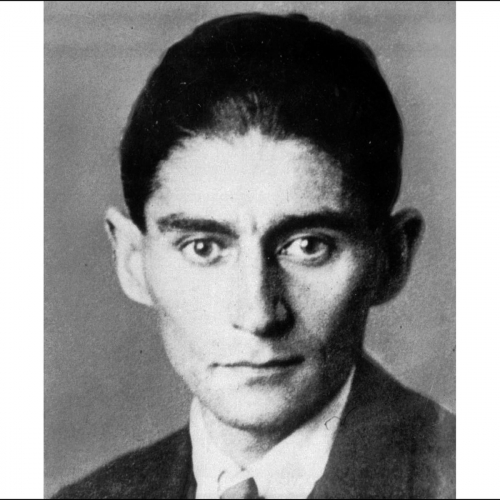

Kafka, À Milena

[...] En sortant de la maison la cuisinière disait qu’elle allait raconter au maître quel garnement j’avais été à la maison. En fait je n’étais sans doute pas un tel garnement, mais quand même boudeur, inutile, triste, méchant et sans doute il aurait pu en sortir quelque chose de joli pour le maître. Je le savais et ne prenais donc pas à la légère la menace de la cuisinière. Mais je croyais d’abord que le chemin de l’école était incroyablement long, que beaucoup de choses pouvaient encore s’y passer (c’est à partir d’une telle insouciance enfantine apparente que se développent progressivement, puisque en fait les chemins ne sont pas incroyablement longs, cette anxiété et ce sérieux du regard des morts) et je doutais fort (...) que la cuisinière, certes personne d’une grande respectabilité mais limitée à la sphère de la maison, osât seulement parler au maître, qui lui jouissait du respect du monde entier. Peut-être même disais-je quelque chose dans ce genre-là, et la cuisinière répondait d’habitude brièvement avec ses étroites lèvres impitoyables que je n’avais pas besoin de la croire mais qu’elle le dirait bel et bien. À peu près au niveau de l’entrée de la rue du Marché à la viande (...) la crainte de la menace l’emportait. Car l’école était déjà en soi et pour soi épouvantable et voilà que la cuisinière voulait encore l’empirer. Je commençais à la supplier, elle secouait la tête, plus je suppliais plus me semblait précieux ce pourquoi je suppliais, et plus grand le danger, je restais sur place et la suppliais de m’excuser, elle me tirait en avant, je la menaçais de représailles parentales, elle riait, ici elle était toute puissante (...).

Kafka, À Milena, traduction Robert Kahn, NOUS, 2021, p. 80-81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kafka, à milena, école, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2021

Étienne Faure, Légèrement frôlée

Le cœur serré sans préavis

entre les murs du bâtiment gris public

d’où les cris fusent, on croirait une enfance

à cause des barreaux qui restreignent

la vue du ciel

les origines restituées

comme on s’en trouve à même les livres

enracinés dans la mémoire

avec l’ennui et les récitations

— craie, encrier, cire d’abeille —

la cour d’école au gravier jaune où crisse

une espèce de véracité française,

racines, à force d’être lues, plausibles

et crues finalement, oui, avec effet rétroactif

tant le désir de croître est commun aux souvenirs

d’une enfance implantée au hasard des sols,

l’autre en papier relue, comme apprise.

Papier relu

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 88.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, école, enfance, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

20/03/2019

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance

L’école

J’ai trois souvenirs d’école :

(…) Le troisième est, apparemment le plus organisé. À l’école on nous donnait des bons points. C’étaient des petits carrés de carton jaunes ou rouges sur lesquels il y avait écrit : 1 point, encadré d’une guirlande. Quand on avait eu un certain nombre de bons points dans la semaine, on avait droit à une médaille. J’avais envie d’avoir une médaille et un jour je l’obtins. La maîtresse l’agrafa sur mon tablier. À la sortie dans l’escalier, il y eut une bousculade qui se répercuta de marche en marche et d’enfant en enfant. J’étais au milieu de l’escalier et je fis tombe rune petite fille. La maîtresse crut que je l’avais fait exprès, elle se précipita sur moi et, sans écouter mes protestations, m’arracha ma médaille.

Je me vois dévalant la rue des Couronnes en courant de cette façon particulière qu’ont les enfants de courir, mais je sens encore physiquement cette poussée dans le dos, cette preuve flagrante de l’injustice, et la sensation cénesthésique de ce déséquilibre imposé par les autres, venu d’au-dessus de moi et retombant sur moi, reste si fortement inscrite dans mon corps que je me demande si ce souvenir ne masque pas en fait son exact contraire : non pas le souvenir d’une médaille arrachée, mais celui d’une étoile épinglée.

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, L’imaginaire / Gallimard, 1994 (Denoël ; 1975), p. 75-76.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, w ou le souvenir d’enfance, souvenir, école, médaille, étoile jaune | ![]() Facebook |

Facebook |

10/12/2017

Franz Kafka, Journal (traduction Marthe Robert)

18 novembre [1913]

Je vais recommencer à écrire, mas que de doutes, entre temps, sur ma création littéraire ! Au fond, je suis une être incapable et ignorant qui, s’il n’avait été mis de force à l’école — je n’y allais que contraint, sans aucun mérite personnel, sentant à peine la contrainte — serait tout juste bon à rester blotti, dans une niche à chien, à sauter dehors quand on lui apporte sa pâtée et à rentrer d’un bond quand il l’a engloutie.

Franz Kafka, Journal, traduction Marthe Robert, Grasset, 1954, p. 297-298.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, journal, marthe robert, école, chien, œuvre | ![]() Facebook |

Facebook |

25/08/2017

Paul de Roux, Un rêve : recension

Paul de Roux a principalement publié des ensembles de poèmes ; ses Carnets, vrai journal de bord recouvrant les années 1974 à 2005, constituent l’essentiel de son écriture en prose (mais s’y lisent aussi des poèmes), avec un roman (Une double absence, 2000) et une étude sur Simon Vouet (Visites à Simon Vouet, 1993). Il a en outre donné, comme le précise l’éditeur, en 1977, dans la revue Port-des-Singes fondée par Pierre-Albert Jourdan, une prose brève, sorte de fable qui, accompagnée de son portrait dessiné par son fils, était restée inédite.

Un narrateur rapporte un rêve dans lequel, devenu à sa grande surprise enseignant, il transmet à de jeunes auditeurs attentifs, non des éléments du bagage scolaire, mais des conseils pour bien vivre : la vie est présentée comme un parchemin qui « se dévide » et chacun risque d’être tenté par des frivolités au lieu de s’en tenir à la voie proposée par les « belles lettrines enluminées ». La leçon est suivie par un public attentif, à l’écoute : « mine recueillie », « yeux (…) limpides », « tête de côté ».

Cependant une double rupture intervient dans le récit du rêve : ces enfants aux « âmes pures et candides » qui composent la classe sont des ânes, de vrais ânes aux longues oreilles et, par ailleurs, le narrateur avoue être mal à l’aise de n’avoir aucun titre pour exercer le métier d’enseignant. On connaît quel caractère négatif a, couramment, la figure de l’âne — bêtise, ignorance, obstination, etc. ; cependant, c’est à une toute autre tradition que renvoie la fable ; à la demande du narrateur, trop décontenancé pour continuer son discours, un des élèves prend la parole : les ânes représenteraient les « bons sentiments » du rêveur, mais qui n’auraient pas abouti à des actes dans la vie réelle. Aussi les ânes-sentiments seraient voués à se renforcer sur les bans de l’école pour être efficaces… sous la forme de chèvres.

Aucune leçon à lire dans cette énigme qui clôt le récit, si ce n’est peut-être que le lecteur retourne au parchemin et à la difficulté de lire et comprendre les « lettres enluminées », celles de la vie, celles du rêve..

Paul de Roux, Un rêve, le phare du cousseix, 2017, 8 p., 10 €.

Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 9 août 2017

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, un rêve, école, âne, sentiments | ![]() Facebook |

Facebook |

27/07/2017

Italo Calvino, Pourquoi lire les classiques

La lecture d’un classique doit toujours nous réserver quelque surprise par rapport à l’idée que nous en avions. Aussi ne recommandera-t-on jamais assez de lire directement les textes originaux en écartant le plus possible les bibliographies critiques, les commentaires, les interprétations. L’École et l’Université devraient servir à faire comprendre qu’aucun livre parlant d’un livre n’en dit davantage que le livre en question. Elles font tout cependant pour faire croire le contraire : et l’on constate un renversement des valeurs tel que l’introduction, l’apparat critique, la bibliographie sont utilisés comme un rideau fumigène qui dissimule ce que le texte a à dire et qu’il ne peut dire qu’à condition qu’on le laisse parler sans un intermédiaire qui prétend en savoir plus que lui.

Italo Calvino, Pourquoi lire les classiques, traduction de l’italien Jean-Paul Manganaro, Points / Seuil, 1995 [1984], p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, pourquoi lire les classiques, jean-paul manganate, école, université | ![]() Facebook |

Facebook |

02/12/2016

Ilse Aichinger, Josefstadt

Josefstadt

École de l’après-midi, asile des aveugles, une pièce de monnaie perdue sur la place silencieuse. Je suis invitée ici : aujourd’hui à quatre heures. Il suffisait que j’arrive un peu en retard, il n’y aurait plus rien ici qu’au loin les murs des hôpitaux, des prisons, des corbeaux dans le ciel gris.

Où seraient alors les clôtures plus basses, la fumée plus clémente, et moi-même, où serais-je ? Celui qui a ramassé la pièce de monnaie nous a-t-il recueillie avec ?

Ilse Aichinger, Courts-circuits, traduction Marion Graf, dans la revue de belles-lettres, 2014, 1, p. 114.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ils aichinger, josefstadt, école, pièce de monnaie, perte, recueillir | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2015

Nathalie Quintane, Tomates

On ne doit pas entrer avec un couteau dans un établissement scolaire. Les portiques détecteurs de métaux détectent les couteaux. On installe des portiques détecteurs de métaux à l’entrée des établissements scolaires.

Il vaut mieux avoir le bac pour entrer sur le marché du travail. Le bac d’aujourd’hui ne vaut plus rie,. Ceux qui ont le bac ne valent rien sur le marché du travail.

Les fils d’ouvriers n’accèdent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles. On ferme les usines, il n’y a plus d’ouvriers, et donc plus de fils d’ouvriers. Les classes préparatoires ne sont pas fermées aux fils d’ouvriers.

Fumer tue. Quand on est à côté d’un fumeur, on fume. Les fumeurs sont des assassins.

Des anarchistes ont écrit des livres. Des anarchistes ont lancé des bombes. Il y a parmi ceux qui écrivent des livres des gens qui lancent ou lanceront des bombes.

Des musulmans obligent des jeunes filles à porter le voile. Les jeunes filles doivent être libres de ne pas porter le voile. On vote une loi qui oblige les jeunes filles à ne pas porter le voile.

La littérature n’est pas accessible au grand public. Le grand public veut faire la fête. La littérature c’est la fête.

La nourriture qui ne fait pas grossir est chère. Il y a des pauvres. Les pauvres sont gros.

(Etc.)

Nathalie Quintane, Tomates, Points / Seuil, 2014 [P.O.L, 2010], p. 70-72.

© Photo publiée dans Politis.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie quintane, tomates, école, inégalité, ouvrier, voile, littérature, maigregros | ![]() Facebook |

Facebook |

26/04/2015

Caspar David Friedrich, En contemplant une collection de peintures

Autoportrait

Deux moitiés font un tout, mais qui est moitié musicien, moitié peintre ne sera jamais qu’une entière moitié. Il arrive même qu’il n’y ait que des quarts entiers, voire moins que cela. C’est ce à quoi nos écoles semblent viser.

Les critiques d’art ont tiré des tableaux des règles auxquelles les artistes n’ont sans doute jamais réfléchi ; ils pensent qu’avec ces scories on peut aussi créer des peintures. Les sots !

L’art ne consiste pas à résoudre des difficultés ; cela s’appelle plutôt faire des tours d’adresse.

Faites donc, si vous le pouvez, des machines qui nourrissent en elles l’esprit humain et l’exhalent autour d’elles ! Mais vous n’êtes pas obligés de former des homme qui, dépourvus de volonté et d’énergie propres, ressemblent à des machines.

Caspar David Friedrich, En contemplant une collection de peintures, traduit de l’allemand, présenté et annoté par Laure Cahen-Maurel, Corti, 2011, p. 56, 65, 65,72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caspar david friedrich, en contemplant une collection de peintures, tableau, esprit humain, machine, critique, art, école | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2015

Emily Dickinson, Le Paradis est au choix, traduction Patrick Reumaux

Il n’y a pas de Silence sous terre — aussi silencieux

À endurer

Le formuler découragerait la Nature

Et hanterait le Monde.

*

Qui était-ce sinon Moi qui gagnait la Hauteur —

Qui étaient-ce sinon Eux, qui échouaient !

Mourir a maints tours dans son sac

S’ils pouvaient vivre, ils le feraient !

*

Les collines en syllabes Pourpres

Racontent les Aventures du Jour

À de petites bandes de Continents

Qui regagnent leurs Pénates après l’École.

*

Mourir — sans le Mort

Vivre — sans la Vie

Telle est la pilule Miracle

Qu’on veut nous faire avaler.

Emily Dickinson, Le Paradis est au choix, traduit et

présenté par Patrick Reumaux, Librairie Élisabeth

Brunet, 1998, p. 347.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, le paradis est au choix, patrick reumaux, sielnce, nature, école, mourir, vivre | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2014

Yves di Manno, Terre ni ciel

L'autobus finit par s'arrêter comme tous les matins à l'angle de deux artères, non loin de l'entrée du lycée. Que se passe-t-il dans l'esprit de l'enfant après avoir pris pied sur le trottoir, lorsque au lieu de rejoindre le portail où s'agglutinent les élèves il s'immobilise soudain, le cœur serré, et lève les yeux vers le ciel ? Le jour tarde à percer dans la pénombre de l'automne, la ville hésite encore à émerger des ténèbres où elle se calfeutre, on ne distingue même pas la ligne des montagnes au-dessus des immeubles. Pourtant, une lueur d'un bleu moins sombre est en train de gagner l'autre versant de la vallée, modelant des formes grotesques dans le volume des nuages. Sont-ce ces silhouettes traversant furtivement le ciel — ou les ombres inquiètes qu'elles répandent dans les rues engourdies ? Le froid qui l'étreint tout à coup comme en écho d'une autre scène, et vient engourdir ses phalanges ? Ou le bleu qui s'étend entre le métal et l'encre, donnant un relief étrange et une beauté fugace aux façades accablées des maisons ? Qui le saurait... D'ailleurs le cours du temps pourrait reprendre — et de l'existence ordinaire — effaçant cet instant suspendu comme un chiffon l'écriture de la veille sur le tableau du maître. C'est à cet instant pourtant que l'enfant va s'écarter pour la première fois, et s'engager sans le savoir dans le chemin qui finira par devenir el sien.

Au lieu de traverser la rue et de rejoindre l'établissement, il fait en effet demi-tour, son cartable à la main, et part dans le sens opposé.

Yves di Manno, Terre ni ciel, "en lisant en écrivant", éditions Corti, 2014, p. 18-19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, terre ni ciel, enfance, école, automne, ville | ![]() Facebook |

Facebook |