18/11/2024

André Breton, Manifestes du Surréalisme

Beauté

Elle est belle et plus que belle : elle est surprenante » (Baudelaire) « Je suis belle et forte, mais je suis femme. » (Cros)

Femme

« Doit être le dernier mot d’un mourant et d’un livre » (Forneret) « Cette fois, c’est la Femme que j’ai vue dans la ville, à qui j’ai parlé et qui me parle » (Rimbaud)

Rêve

« Le Rêve est une seconde vie. Je n’ai pu percer sans frémir ces portes d’ivoire ou de cor

ne qui nous séparent de la mort. » (Nerval) « Rien ne vous appartient plus en propre que vos rêves. Sujet, forme, durée, acteur, spectateur — dans ces comédies, vous êtes tout vous-même ! » (Nietzsche).

André Breton, Dictionnaire abrégé du Surréalisme, dans A. B., Manifestes du Surréalisme, Gallimard, Pléiade, 2024.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Breton, André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton, manifestes du surréalisme, amour, beauté, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |

16/07/2024

Constantin Cavafy, Œuvres poétiques

J’ai tant regardé

J’ai tant regardé la beauté

Que mes yeux en sont pleins.

Lignes du corps, lèvres rouges, formes sensuelles,

Des cheveux qu’on eût pris pour ceux de sculptures grecques,

Toujours beaux, même ainsi, dans leur désordre,

Quand ils tombent légèrement sur les fronts blancs.

Visages de l’amour, tels que les désirait

Ma poésie… dans les nuits de ma jeunesse,

Dans mes nuits furtivement rencontrés.

Constantin Cavafy, Œuvres poétiques, traduction

Socrate C. Zervos et Patricia Portier,

Imprimerie Nationale, 1991, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavalry, œuvres poétiques, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2024

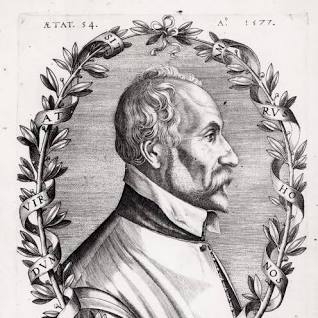

Pontus de Tyard, Mon esprit ha heureusement porté...

Mon esprit ha heureusement porté

Au plus beau ciel sa force outrecuidée, (=présomptueuse)

Pour s’abbruver en la plus belle Idée,

D’où le pourtrait j’ai pris de ta beauté.

Heureusement mon cœur s’est enretté (= pris au piège)

Dens ta beauté d’un libre œil regardée :

Et ma foy s’est heureusement gardée,

Et t’a ma bouche heureusement chanté :

Mais si encore heureusement j’espere,

Qu’en fin ton cours (ô ma divine Sphere)

Veut asseurer la creinte qui me touche,

J’auray parfait en toy l’heur (=bonheur) de ma vie,

Et toy en moy l’heur d’estre bien servie

D’esprit, de cœur, d’œil, de foy et de bouche.

Pontus de Tyard, dans La Pléiade, Poésie, poétique, édition Mireille Huchon, Gallimard/Pléiade, 2024, p. 665-666.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pontus de tyard, la pléiade, poésie, poétique, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2023

Shakespeare, Soonets et autres poèmes

77

Ton miroir te dira combien tes beautés s’usent,

Tu verras au cadran fuir tes chères minutes,

Les pages blanches seront empreintes de ton esprit,

Et de ce livre tu pourras tirer cette leçon :

Les rides exhibées par ce miroir fidèle

Te feront souvenir de la tombe béante ;

À l’ombre furtive du cadran, tu sauras

Que le temps, ce voleur, va vers l’éternité.

Vois ce que ton souvenir ne peut préserver,

Confie-le à ces pages en friche, et tu verras

Ces enfants bien gardés, issus de ton cerveau,

Prendre de ton esprit connaissance nouvelle.

Ces devoirs, chaque fois que tu t’y emploieras

Te seront profitables, enrichiront ton livre.

Shakespeare, Sonnets et autres poèmes (Œuvres complètes, VIII), Pléiade/Gallimard, 2021, p.401.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Shakespeare William | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnet, beauté, ride, tombe | ![]() Facebook |

Facebook |

19/11/2022

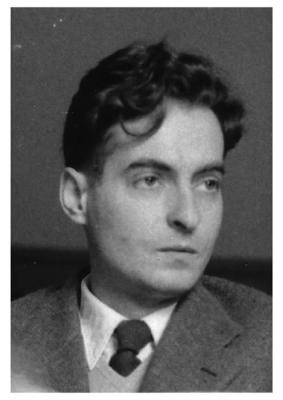

André Frénaud, Les Rois Mages

Tu es belle

Tu es belle par les relais de la nuit,

tu es belle aux arènes de l’aurore,

tu es toujours dévêtue pour moi,

je veux prendre part à ton visage dans la peine,

je veux nourrir tes yeux par les miens,

je veux garder ma vie entre tes mains.

Répondons aux oiseaux qui sifflent pour nous plaire.

André Frénaud, Les Rois Mages, Poésie Gallimard,

1977, p . 56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, les rois mages, beauté, nudité | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2022

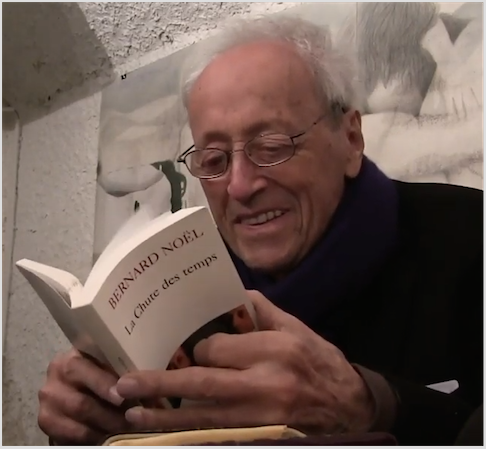

Bernard Noël, La Chute des temps

Dispersé

le parfois

les petites pattes du présent

l’abîme sur les talons

la chose de la chance

fait du front

ô grands yeux

un passant parmi les livres

et les douceurs

la beauté désastreuse

comment écrire : c’est ça

voici le mot vent

il ne souffle rien

que souffle le vent

la main touche l’air

et s’envole

Bernard Noël, La Chute des temps,

Poésie/Gallimard, 1993, p. 149.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, la chute des temps, présent, beauté, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

16/11/2021

Shakespeare, Sonnets

5

Ces heures, dont l’œuvre raffinée a créé

Ce regard merveilleux où tous les yeux s’attachent,

Seront plus tyranniques envers leur propre ouvrage,

Détruisant tout ce qui excellait en beauté.

Car, jamais en repos, le temps mène l’été

Jusqu’au hideux hiver et l’anéantit,

Sève toute glacée, feuilles vertes en allées,

Beauté vêtue de neige et partout nudité,

Alors s’il ne restait de l’été un parfum,

Liquide emprisonné entre des murs de verre,

La beauté et sa puissance d’engendrer mourraient

Sans même laisser un souvenir de ce qu’elles furent.

Mais les fleurs distillées, confrontées à l’hiver,

Perdent leur apparence, leur essence survit.

Shakespeare, Sonnets et autres poèmes, traduction Jean-Michel Déprats, Pléiade/Gallimard, 2021, p. 257.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Shakespeare William | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, sonnets et autres poèmes, jean-michel déprats, beauté, hiver, été | ![]() Facebook |

Facebook |

09/04/2021

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient

Après nous avoir offert tous les soins de l’hospitalité la plus simple et la plus poétique cependant, les jeunes filles vinrent prendre aussi leur place à côté de leur mère, sur le divan, en face de nous. C’est ce tableau que je voudrais pouvoir rendre avec des paroles pour le conserver dans ces notes comme je le vois dans ma pensée ; mais nous avons en nous de quoi sentir la beauté dans toutes ses nuances, dans toutes ses délicatesses, dans tous ses mystères, et nous n’avons qu’un mot vague et abstrait pour dire ce qu’est la beauté. C’est là le triomphe de la peinture : elle rend d’un trait, elle conserve pour des siècles cette impression ravissante d’un visage de femme, dont le poète ne peut que dire : Elle est belle ; et il faut le croire sur parole ; mais sa parole ne peint pas.

Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient, arléa, 2008, p. 256.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alphonse de lamartine, voyage en orient, hospitalité, beauté, peinture | ![]() Facebook |

Facebook |

08/04/2021

Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d'ombre

15 juin 1962

Des oiseaux au-dessus de nous, lointains, qui disent la distance, qui disent : ici est la forêt, ici est le ruisseau dans la forêt, le val qui s’élève en sinuant, qui s’éloigne de nous en s’élevant, qui disent : la beauté est bien visible, mais distante, nous sommes sa voix, son vol, et je voudrais les écouter, les suivre, qui disent : la beauté ne t’appartient pas, mais elle te regarde et sourit. Au-dessus des forêts, leur chant lointain, mais clair.

La nuit, le chant des rossignols comme une grappe d’eau.

Philippe Jaccottet, Taches de soleil, ou d’ombre, le bruit du temps, 2013, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, taches de soleil, ou d’ombre, oiseau, beauté, chant | ![]() Facebook |

Facebook |

18/10/2020

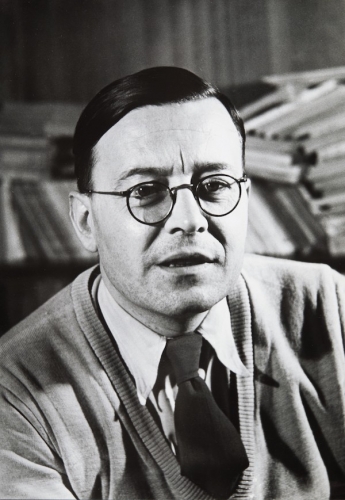

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

11 septembre 1951 ( ?)

Mon infériorité — c’est que je n’écris que ce que je puis suivre à la main come une rampe.

Quand il n’y a plus de rampe, je me tais. Je suis moins qu’un homme.

L’espace me déconcerte.

18 novembre 1952

Cette idée de « beauté » est le grand écueil de le poésie — où viennent d’ailleurs régulièrement échouer tous les poètes mineurs. Un poète de cet ordre dira, par exemple :

« Les chants les plus désespérés sont toujours les plus beaux »

— qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que beau veut dire, là ? On le voit, mais cela est dit très faiblement, et n’ouvre rien — sinon une satisfaction un peu courte. Vigny, par exemple, aurait dit autre chose —

André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le bruit du temps, 2011, p. 121, 167.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, infériorité, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2020

Jacques Réda, L'adoption du sytème métrique

L’insaisissable

Le matin et le soir, quand la foule s’active

Entre les carrefours, déserts après midi

Comme au fond d’un miroir où l’heure s’engourdit,

J’ai vu dans les faubourgs la beauté fugitive.

Je reconnais de loin la teinte un peu trop vive

De sa robe trop courte et le geste arrondi

Qu’elle a vers ses cheveux dont la flamme assourdit

L’éclat des bijoux faux des vitrines.

J’arrive

Parfois à m’approcher d’elle, mais c’est toujours

Quand de nouveau midi submerge ces faubourgs

Dont le silence augmente avec leur étendue.

Elle m’appelle alors, et – joueuse –

M’échappe quand j’allais l’atteindre : dans l’instant,

Plus personne – un couloir sordide l’a happée,

Puis ce miroir au fond duquel, en écoutant

Mon pas elle se tient droite comme une épée.

Jacques Réda, L’adoption du système métrique,

Gallimard, 2011, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l’adoption du système métrique, l'insaisissable, beauté, fuite | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2019

Peter Gizzi, Archéophonies

Tout joli tout beau

Ici il y a de petits animaux

fourrageants et satisfaits

Peut-être est-ce comme ça que cela s’appelle

peut-être l’amour est-il un petit animal fourrageant

entièrement satisfait quand sa bouche ici

quand la fourmi et le soleil et la toison

C’est une drôle de vue

la lueur du soleil et de la toison et une bouche

affairée à la nature

une bouche affairée à se faire fleurir

une beauté à fleurir la bouche

Peter Gizzi, Archéophonies, traduction Stéphane

Bouquet, Corti, 2019, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter gizzi, archéophonies, traduction stéphane bouquet, animal, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2018

Giorgio Manganelli, Amour

[L’Amour]

A. Ainsi deviserons-nous de l’amour.

B. Et d’opportune manière, puisque discourant sur la vertu, la mort, la fuite, l’abolition de l’être, nus avons toujours et uniquement parlé de solitudes, d’abstractions et, même en dialoguant, nous ne sommes en fait jamais sortis du monologue.

A. Tandis que l’amour est mouvement de l’âme, qui exige un destinataire

B. C’est aussi mon avis.

A. Bref, en amour nous aurons un amant et un aimé.

B. Qui aime doit aimer quelque chose.

A. Quelque chose qui existe ? Ou d’aventure serait-il possible d’aimer ce qui n’existe pas ?

B. Quelque chose qui existe, je présume.

A. Une chose aimée, existante, mais aussi, puis-je supposer, distincte, jamais confondue avec qui aime.

B. Bien entendu, constamment distincte.

A. Dans tous les cas ?

B. Assurément, dans tous les cas.

A. Et, à ton avis, la dignité de l’amour réside davantage en celui qui aime, ou en celui qui est aimé ?

B. En celui qui aime, je crois ; ce dernier souffre, médite, s’acharne, s’agite, s’inquiète, il est noctambule et insomniaque, se méprend et ne voit pas ; bref, s’il n’était là pour aimer, quelle condition pourrait bien échoir à l’objet d’amour ? Si l’amour ne le touchait, ce ne serait que pauvre chose, à tous égards semblable à d’autres possibles objets d’amour, qui en aucun cas n’échappent à leur solitude.

A. Ainsi affirmes-tu que le dignité de l’amour, voire l’amour lui-même, sont privilège de l’amant.

B. Tout à fait.

A. Mais penses-tu que l’amant puisse destiner son amour à n’importe quel objet ? J’entends : est-il indifférent à la beauté, la sagesse, la grâce et le gloire ? Peut-il aimer toute chose, même minuscule et inanimée ?

B. Certes non ; l’amant aimera une chose non dénuée de grâce, pourvue d’un je-ne-sais-quoi, une parfaite douceur, de la noblesse.

A. Donc, l’objet aimé n’est pas étranger ou indifférent à ce mouvement de l’âme que nous appelons « amour ».

B. Non, assurément.

A. Et si l’amant aimait une chose d’une totale inconvenance, un homme de lettres mettons, un mathématicien épris d’un singe, un hérisson, une lame rouillée, verrions-nous encore en lui le dépositaire de la dignité de l’amour.

B. Il pourrait l’être, mais sa dignité serait profondément frustrée par le choix malheureux de son amour.

A. Donc, si je comprends bien, qui aime doit aimer un objet convenable ; s’il lui échoit au contraire d’aimer une chose inconvenante, il est alors dépossédé de la la dignité de l’amour.

[…]

Giorgio Manganelli, Amour, traduction de l’italien Jean-Baptiste Para, Denoël, 1986, p. 103-105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, amour, jean-baptiste para, dignité, beauté, convenance, dialogue | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2016

Branimir Scepanovic, La bouche pleine de terre

Je ne sais plus qui je suis ni où je me trouve : je guette le moindre signe de vie, son, odeur ou forme visible, qui me convaincrait qu’avec ma mémoire ne s’est pas tarie l’ultime lumière. Mais j’espère en vain : dans des ténèbres opaques où sont abolis l’espace et le temps, je flotte, sans même sentir mon corps, comme un grain de poussière perdu qui n’a que la conscience de son infime existence.

C’est la mort, me dis-je, et j’ouvre les yeux.

Je gis sur le dos, immobile, dans une herbe parfumée. La nuit d’été se balance comme une cloche incandescente dont le bourdonnement fait naître des essaims d’étincelles. Écrasé par tant de beauté, je ne décèle en moi ni souffrance, ni peur, ni joie. Mais le ciel violet s’apaise soudain et l’éclat glacé des étoiles le rapproche de mes yeux vides.

Branimir Sepanovic, La bouche pleine de terre, traduit du serbo-croate par Jean Descat, 10/18, 1983, p. 163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : branimir scepanovic, la bouche pleine de terre, mémoire, évanouissement, nuit, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2016

Claude Minière, C'est

C’est

C’est parti

c’est parti pour le jour et la nuit

comme c’est parti ça durera

une barque se détache du quai

on remonte l’ancre et les cordages

la mer est incertaine mais réelle

belle rebelle

à jamais

cette flèche est lâchée

elle résonne sur sa cible virtuelle

sa nudité

cette fleur me fait une fleur

Europe

anthropos

entropie

ces fleurs s’appellent héliotropes

le soleil défroisse leurs corolles

la beauté que nous avons aimée

seule la beauté peut nous sauver

un instant la phrase est parfaite

sans oubli je n’y touche plus

Claude Minière, C’est, dans il particolare, n° 29, 2015, p. 9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude minière, c'est, mer, barque, flèche, fleur, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |