01/10/2018

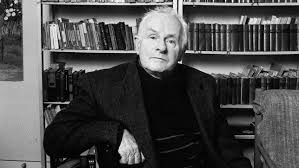

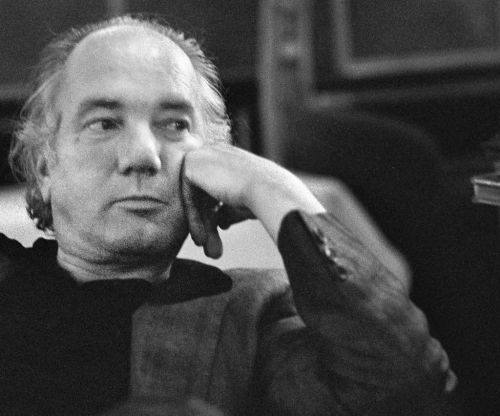

Albert Cohen, Carnets, 1978

Lorsque je me couche sur ma droite et que je ferme les yeux pour m’endormir, j’ai peur de ma mort et je suis scandalisé. Je n’accepte pas de perdre mes yeux qui étaient une partie de mon âme. Mon âme n’est pas un impalpable ectoplasme à gogos. Mon âme, c’est moi. Ce n’est pas de la philosophie, cette filandreuse toile d’araignée toute de tromperies, mais une grenue et indestructible petite vérité tout à fait vraie. Oui, tout ce que vous voudrez, dites tout ce que vous voudrez, mais ma petite vérité est bon teint. Mon âme, c’est mon corps et non un magique souffle. Or, je n’accepte pas de ne plus bouger, moi dont la main droite en cette minute studieusement bouge. Je n’accepte pas que moi qui suis ne soit plus, et bientôt plus. Quelle aventure que ce mobile que je suis soit bientôt immobile et de toute éternité.

Albert Cohen, Carnets, 1978, Gallimard, 1979, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert cohen, carnets, 1978, sommeil, mort, âme, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

24/06/2018

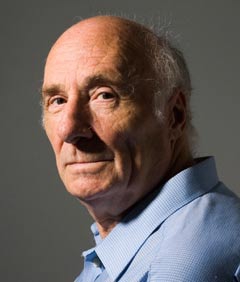

Bo Carpelan (1926-2011), Un autre langage

Métamorphoses du paysage

Métamorphoses du paysage, le cri

ivre du sommeil de la mort près du lit

où l’amour a déjà veillé —

paysage éternel

comme les nuages qui tintent dans le vent,

les voix avant que la mort les récolte,

les gens, les troupeaux de bétail

et les nuits tombantes du silence

les reflets tendres

de la vague éternelle

rayonnant à travers le sang :

nomade en toi, je vois

les ombres chinoises du manque

et le poids oscillant des montagnes en flammes.

Bo Carpelan, Un autre langage, traduction du suédois

(Finlande) Pierre Grouix, dans poe&sie, n° 131-132, p. 87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bo carpelan, un autre langage, métamorphose, paysage, silence, lit, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

23/06/2018

Nelly Sachs, Brasier d'énigmes

Et tu as traversé la mort

comme en la neige l’oiseau

toujours noir scellant l’issue…

Le temps a dégluti

les adieux que tu lui offris

jusqu’à l’extrême abandon

au bout de tes doigts

Nuit d’yeux

S’immatérialiser

Ellipse, l’air a baigné

la rue des douleurs…

Und du gingst über den Tod

wie der Vogel im Schnee

immer schwarz siegelnd das Ende –

Die Zeit schluckte

was du ihr gabst an Abschied

bis auf das äusserste Verlassen

die Fingerspitzen entlang

Augennacht

Körperlos werden

Die Luft umspülte – eine Ellipse –

die Strasse der Schmerzen –

Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes, traduit de l’allemand par Lionel Richard, Denoël, 1967, p. 258-259.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, brasier d’énigmes et autres poèmes, mort, temps, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

18/04/2018

Benoît Casas, L'agenda de l'écrit : recension

C’est seulement dans la seconde moitié du xviie siècle (1662) que l’agenda est défini comme un petit carnet où l’on note ce que l’on a à faire ; l’agenda proposé par Benoît Casas a d’autres fonctions, la première étant de donner à lire 366 textes de 140 signes — c’est une année bissextile qui est retenue, Félix Fénéon, anarchiste jusqu’au bout, ayant eu le bon goût de mourir le 29 février 1944. Les règles de construction sont données : si l’indication de date correspond au jour de la naissance d’un écrivain, le texte est écrit à partir de mots tirés des deux premières pages d’un de ses livres, s’il s’agit de la date de sa mort, ce sera à partir des deux dernières pages. Aucune division du blanc sous le texte ; l’agenda est d’abord un recueil d’écrits (mais laisse beaucoup de place au lecteur s’il veut, lui, commenter). Le choix des auteurs n’a rien d’innocent, pas plus que celui des citations ; le lecteur actif (mais comment lire autrement ?) peut construire à partir de cet ensemble ouvert une esquisse de pratique et de théorie de la lecture, de manière de se situer dans la société.

Il n’est pas indifférent d’examiner ce qui ouvre et ce qui ferme un livre. Pour le premier jour de l’année, le lecteur attend une naissance ; le nom retenu est celui d’Édouard Levé, et l’on pense aussitôt à son livre, Œuvres, formé de cinq cent trois « œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées ». Le premier extrait qui débute l’agenda, « un livre de mémoire », définit en partie le projet de Benoît Casas : conserver, au moins dans l’idéal, ce qui constitue une bibliothèque. Le texte du 2 janvier, date de la mort d’Edmond Jabès, complèterait le projet ; une collection de livres n’est pas chose morte, la mémoire n’a de sens que si elle permet d’agir, « l’insistant futur est dans les mots du livre seul ». Ce lien entre le livre et l’action, le lecteur peut à son gré le reconstruire en associant des montages/collages, et d’abord ceux qui se rapportent au contenu des livres.

La littérature ne peut être séparée de la vie quotidienne, de ce que les hommes éprouvent, souffrances et joies, et l’un de ses propos est de rapporter ce qui forme le tissu des jours. Virginia Woolf confiait « Commencer un cahier où je noterai mes impressions » ; Schoenberg entendait dépasser ce cadre et relater toute « expérience (…) en ses moindres détails », tout comme Chateaubriand qui affirmait « J’écris pour rendre compte de la vie ». Cette volonté de dire la totalité du vécu qui animait aussi Saint-Simon, « Écrire (…), c’est se rappeler vif l’ici-bas », n’est-elle pas un leurre ? Plusieurs fragments assemblés par Benoît Casas vont contre l’idée que la notation scrupuleuse du vécu puisse aboutir à la compréhension des choses, parce que « la vie ici-bas, [est] étrange, obscure » (H. G. Wells), qu’ « Écrire la vie est impossible » (Herman Melville), que « l’énigme demeure, sans solution » (Ingmar Bergman). Noter dans un Journal n’est guère suffisant, même si l’on imagine « saisir le meilleur de ce temps », comme le pensait V. Woolf : toujours on demeure « dans la nuit de la parole » (Novarina)

Ce qui importe ne serait pas de relater ce que l’on voit ou vit, avec l’illusion peut-être de rendre compte de cette manière des événements ; on risquerait de n’avoir qu’une vue myope, au mieux on accumule des éléments, mais dans quel but ? Sartre donne une réponse : « Écrire les événements au jour le jour : pour y voir clair » ; cependant cette écriture doit être définie, elle ne peut être neutre : que signifie ici « écrire » ? La réponse de Pasolini est sans ambiguïté, il faut « Transcrire ce parcours terrestre (…) de la façon la plus directe, violente » — et vient à l’esprit pour ce qui est de la violence, un de ses textes, La rage. Cette violence seule aboutirait à dire le vrai d’une société, proposition soutenue par des écrivains de culture et d’époque bien différentes ; pour Goldoni, on écrit pour « ne dire que la vérité » et William Carlos Williams lui fait écho : « La vérité, la lumière — violente — est notre seul recours ». C’est une position militante, que le philosophe adopte, sans concession ; « Programme : il faut lire en vérité », « Je me propose d’éclairer », précise Jean-Claude Milner. La vérité passe par le « déchiffrement » (Jean Bollack) et elle est au centre de la réflexion de qui ne s’arrête pas au seul enregistrement de ce qui se passe — qui n’est jamais neutre ; « Quelque chose est à dire, à dire malgré tout, peut se dire, nécessaire nouveau, quelque chose de vrai : la vie ordinaire révolutionnaire » (Bernard Aspe) — on se souvient que La vie ordinaire est le titre d’un livre de poèmes de Georges Perros. Dire le vrai est la première condition pour changer le cours des choses, ce qui n’entraîne pas ipso facto le changement, comme le rêvait Rimbaud : « au revoir l’exploitation, ce monde cynique a sombré ». Ce monde, on ne le sait que trop, est encore là. Et sa transformation est encore à rêver, en précisant comme le faisait Tristan Tzara ce que sont les données et le but : « Combattre l’ordre économique, la misère morale : c’est l’homme et sa libération qui reste l’enjeu ; la volonté radicale de changer le monde. »

Les montages de Benoît Casas en suscitent d’autres, et c’est là un des aspects intéressants du livre… Le lecteur, crayon en main, pourra composer son recueil autour de l’amour en associant des extraits de Borges, Djuna Barnes, Aragon, Corneille, etc., ou s’attacher à l’ensemble important des textes autour de la nuit ; il trouvera aussi de brefs récits (Desnos, 4 juillet), une manière d’autoportrait (15 décembre) ou s’attardera à l’idée du livre comme énigme (Proust, 10 juillet), etc. Les reconstructions du lecteur peuvent aller dans maintes directions ; si se dessine une figure, celle de Benoit Casas, elle ne peut être que protéiforme, à l’image de la variété des auteurs qu’il a retenus. Une vingtaine sont toujours vivants, écrivains (Emmanuelle Pagano, Anne Portugal, Dominique Meens, Novarina, etc.), philosophes et penseurs de la société, comme Alain Badiou, Michel Foucault, Bernard Aspe, ou de l’art comme Jean-Louis Schefer ; d’autres philosophes sont présents, comme notamment Castoriadis, Marx, Lacoue-Labarthe, Wittgenstein, Spinoza, Kierkegaard. On pourra relever le nom des classiques : si les Français sont majoritaires, les écrivains de langue anglaise sont largement plus nombreux que ceux de langue allemande ou italienne ; on ne fera pas la même remarque si l’on compte les noms cités deux fois dans l’agenda (date de naissance et de décès), la langue italienne étant presque à égalité avec l’anglaise — Benoît Casas la traduit.

Ce qui paraît plus marquant que ces relevés, dont je ne suis pas sûr qu’ils puissent suggérer un commentaire, c’est la place de personnes communément perçues comme éloignées de l’écriture ; peintres (Fromentin, Corot, Cézanne, Bernard Collin), historiens de l’art (Focillon, Baltrusaïtis), cinéastes (Jean Eustache, Ingmar Bergman, Chris Marker), homme de théâtre (Vitez), compositeurs (Schoenberg, Stravinsky, Cage), interprète (Miklos Szenthelyi), psychanalyste non freudien (Groddeck). Il n’y a pas ici de frontière étanche entre différents domaines de la création et il est bon de le rappeler. Il est bon aussi de s’apercevoir que beaucoup d’écrivains sollicités ne sont probablement pas connus des lecteurs, soit parce qu’ils sont trop peu traduits, comme Alfred Kolleritsch, ou un peu oubliés, comme Jean-Paul de Dadelsen ou Carl Sandburg. Bonne occasion d’aller les découvrir.

Certains lecteurs s’étonneront peut-être de lire Honoré d’Urfé et Senancour, Grazia Deledda et Samuel Pepys, alors que Shakespeare et Cervantes, Racine et André Breton sont absents ; c’est oublier que L’agenda de l’écrit n’est pas un recueil visant à donner une vue encyclopédique de la littérature. Qu’il reflète des choix ne fait pas de doute, et c’est heureux : aucun hasard des dates si le livre s’achève avec Lorine Niedeker, morte le 31 décembre 1970 (et pas avec Miguel de Unanumo, mort le 31 décembre 1936), c’est-à-dire avec une des figures majeures de la poésie américaine, largement représentée. On sera plus attentif aux présents qu’aux absents — rien n’empêche d’en faire une liste et de construire à son tour un agenda — et, surtout, à l’abondance des voies ouvertes grâce aux montages, ce qui donne un rôle actif à la lecture. Un extrait, également d’un poète américain, pourrait sans doute servir de règle de conduite, pas seulement à Benoît Casas, « Lutter, chercher, trouver, et ne jamais céder » (Charles Reznikoff).

Benoît Casas, L’agenda de l’écrit, Cambourakis, 2017, 374 p., 14 €.Cette recension a été publiée sur Sitaudisle 25 mars 2018.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, l’agenda de l’écrit, dates, naissance, mort, écrivain, peintre, musicien | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2017

Jacques Lèbre, L'immensité du ciel

C’est soudain, c’est toujours soudain,

rien d’une glissade, finalement,

rien d’une pente quand on arrive au fond

quelque chose comme une corde qui casse

ce qui nous lie, ce qui nous liait,

que faire d’une relation désœuvrée ?

Des larmes autour

comme la corde qui s’effiloche

à l’endroit cassé

et mettre des mots là-dessus ?

Jacques Lèbre, L’immensité du ciel, La Nouvelle

Escampette, 2016, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, l’immensité du ciel, mort, brusquerie, cassure, larmes | ![]() Facebook |

Facebook |

11/08/2017

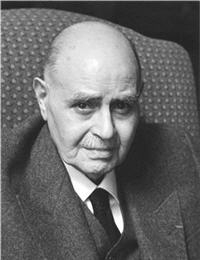

Emond Jabès, Le Soupçon Le Désert

Le livre de la prime enfance serait-il l’avant-livre dont nous mourrons ? Serait-il le livre de la mort que nous feuilletons tout au long de nos livres sans savoir jamais avec certitude s’il nous accompagne et s’il est « le livre qui est dans le livre » ?

Ainsi, être nommé serait accepter, de la mort, un destin de vivant : serait pour qui reçoit un nom, s’élever des ténèbres vers le jour ; un jour, lui aussi, dans le jour, plus ancien que celui de notre naissance et dont nous saurons, par le biais fébrile d’une signature, marquer l’avènement. Rien ne se fait, cependant, qui n’ait été préparé dès longtemps avec minutie et comme en dehors de nous, ce qui laisserait supposer que ce « dehors » serait, peut-être, le tréfonds, car le corps écrit, comme le livre, est sans limites et, de surcroît, nous amènerait à penser que c’est bien l’écriture qui fait éclater les limites, qu’il n’y aurait point d’illimité vécu hors de l’écriture laquelle, ayant pouvoir incontesté de délimiter, simultanément assigne à ce qu’elle limite de nouvelles bornes, elles-mêmes, aussitôt, dépassées.

Edmond Jabès, Le Soupçon Le Désert, Gallimard, 1978, p. 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, le soupçon le désert, livre, enfance, mort, ténèbres, limite | ![]() Facebook |

Facebook |

23/06/2017

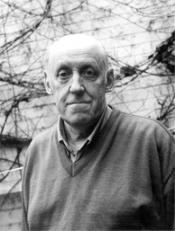

Henri Thomas, La joie de cette vie

J’écris, comme si écrire était mon unique moyen de vieillir sans douleur, et sans jouer un rôle dans les rouages.

J’ai l’impression d’appartenir à ma vie plus que ma vie ne m’appartienne, qu’il lui reste peu de choses à faire pour m’avoir tout à fait. Je ne lui échapperai pas — mais ce ne sera pas moi, cette vie qui m’a eu.

Si la mort est la solution du problème appelé la vie, nous ne comprenons pas plus le problème que la solution, et si nous pouvons constater cela, c’est grâce au langage, que nous ne comprenons pas davantage.

Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1992, p. 22, 25, 29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, écrire, vieillir, vie, mort, solution | ![]() Facebook |

Facebook |

18/06/2017

Burns Singer (1928-1964), Sonnets pour un homme mourant

XXXII

Appelle ça comme tu veux, mais n’oublie pas

Que pour la première et dernière fois tu es

Dépassé par ton insatiable métaphore,

Pris en embuscade par les définitions que tu as préméditées.

La mort, telle que tu l’emploies, prend tout —

Le drame, les actes, la salle bondée, et la chambre

D’amis où quelqu’un est pleinement conscient

Des ressorts qui commandent l’intrigue.

N’oublie pas ça. Ça va encore revenir.

Après que les vers seront partis, ça continuera.

Bien que les mondes tournent, les morts y gisent immobiles.

N’oublie pas tes vacances en Espagne.

Ça aussi fait partie de la mort, et tu trouveras

Que chaque instant est devenu immuable.

Burns Singer, Sonnets pour un homme mourant, traduction de l’anglais

Anthony Hubbard et Patrick Maury, Obsidiane, 2017, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : burns singer, sonnets pour un homme mourant, mort, conscience, intrigue, instant | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2017

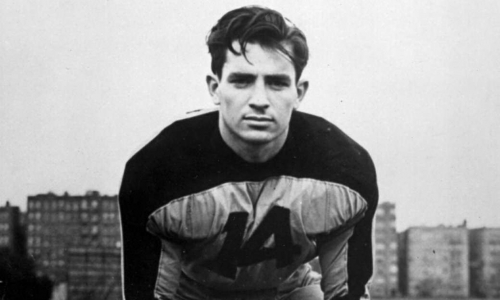

Jack Kerouac, Livre des esquisses, 1952-954

Des bruits dans les bois

Caragou Caragine

criastouche, gobu,

bois-crache, trou-ou

boisvert, boisverts

Bzzbeille eskiliagou

arrang-câssez

craké-vieu

vert-oyant bzz

herbzza beille

Fruinionie

Fruiniôme

Démâchetefer

- — Griiazzh

Griayonj —

Ou — une mouche

mutine malmène

un brin d’herbe —

Ou — La fourmi vite

file sur une feuille —

Ou — Village abandonné

ma place dans l’éclaircie

Ou — Je suis mort

Ou — Je suis mort

parce que tout

est déjà arrivé

Je dois aller au-delà

dépasser cette mort

avancer

vers —

le sol

vers —

l’immensité

vers —

la mousse sur les

souches de Babylone

(…)

Jack Kerouac, Livre des esquisses, 1952-1954,

traduction Lucien Suel, La Table ronde, 2010,

- 100-102.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack kerouac, livre des esquisses, des bruits dans les bois, onomatopée, mouche, fourmi, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

27/12/2016

Eugène Savitzkaya, À la cyprine

Crosse de la fougère née de la décomposition du monde, volubilis issu des boues, âpre arum urticant, ortie comme bouclier, boucle du liseron se propageant selon le métré précis qu’indique l’amas des racines, et coiffant les buissons de cassis, enroulement et déroulement, vie après mort, mort après vie, semant, perdant, poussant contre les murs du vide et du néant et rompant la pierre comme pain sec

Eugène Savitzkaya, À la cyprine, les éditions de Minuit, 2015, p. 60.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, à la cyprine, nature, mort, vie, vide, néant | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2016

Jean de Sponde, Œuvres littéraires

Qui sont, qui sont ceux-là, dont le cœur idolâtre,

Se jette aux pieds du Monde, et flatte ses honneurs ?

Et qui sont ces valets, et qui sont ces seigneurs ?

Et ces Ames d’Ébène, et ces Faces d’Albastre ?

Ces masques desguisez, dont la troupe folastre,

S’amuse à caresser je ne scay quels donneurs

De fumées de Court, et ces entrepreneurs

De vaincre encore le Ciel qu’ils ne peuvent combattre ?

Qui sont ces lovayeurs qui s’esloignent du Port ?

Hommagers à la vie, et félons à la Mort,

Dont l’estoille est leur Bien, le vent leur Fantasie ?

Je vogue en mesme mer, et craindroy de périr,

Si ce n’est que je scay que ceste mesme vie

N’est rien que le fanal qui me guide au mourir.

Jean de Sponde, Œuvres littéraires, édition Alan Boase,

Droz, 1978, p. 261.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de spondée, œuvres littéraires, idole, mondanité, masque, vie, mort, guide | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2016

Joseph Joubert, Carnets, I

La mort remplira leur bouche de terre.

Une conversation ingénieuse avec un homme, c’est une mission. Avec une femme, c’est une harmonie, un concert. Il y a le rapport de l’octave à la basse. Vous sortez satisfait de l’une, vous sortez de l’autre enchanté.

Aux médiocres il faut des livres médiocres.

Évitez d’acheter un livre fermé.

La mémoire — qui est le miroir où nous regardons les absents.

Chacun se fait et a besoin de se faire un autre monde que celui qu’il voit.

Le spectacle a changé, mais notre œil est le même.

Joseph Joubert, Carnets, I, Gallimard, 1994.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, i, mort, lvre, conversation, mémoire, spectacle, médiocre | ![]() Facebook |

Facebook |

20/10/2016

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires

Discours de la remise du prix d’État autrichien

Il n’y a rien à célébrer, rien à condamner, rien à dénoncer, mais il y a beaucoup de choses dérisoires, tout est dérisoire quand on songe à la mort.

On traverse l’existence affecté, inaffecté, on entre en scène et on la quitte, tout est interchangeable, plus ou moins bien rodé au grand magasin d’accessoires qu’est l’État : erreur ! ce qu’on voit : un peuple qui ne se doute de rien, un beau pays — des pères morts consciencieusement dénués de con science, des gens dans la simplicité et la bassesse, la pauvreté de leurs besoins… Rien que des antécédents hautement philosophiques, et insupportables. Les époques sont insanes, le démoniaque en nous est un éternel cachot patriotique au fond duquel la bêtise et la brutalité sont devenues les éléments de notre détresse quotidienne. L’État est une structure condamnée à l’échec permanent, le peuple une structure perpétuellement condamnée à l’infamie et à l’indigence d’esprit. La vie est désespérance, à laquelle s’adossent les philosophies, mais qui en fin de compte condamne tout à la folie.

Thomas Bernhard, Mes prix littéraires, 2010, p. 142-143.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, mes prix littéraires, mort, dérision, état, bêtise, échec | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2016

Jacques Roubaud, Quelque chose noir

Mort réelle et constante

À la lumière, je constatai ton irréalité. elle émettait des monstres et de l’absence.

L’aiguille de ta montre continuait à bouger. dans ta perte du temps je me trouvais tout entier inclus.

C’était le dernier moment où nous serions seuls.

C’était le dernier moment où nous serions.

Le morceau de ciel. désormais m’était dévolu. d’où tu tirais les nuages. et y croire.

Ta chevelure s’était noircie absolument.

Ta bouche s’était fermée absolument.

Tes yeux avaient buté sur la vue.

J’étais entré dans une nuit qui avait un bord. au-delà de laquelle il n’y aurait rien.

Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 118.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques rougeaud, quelque chose noir, mort, absence, nuit, rien | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2016

Pierre Sylvain, Assise devant la mer

Photo Marina Poole

L’irregardable

Entre ses murs nus blanchis à la chaux, la petite cour est déserte. L’enfant retient son souffle et quand la mère apparaît sur la scène où va s’accomplir un acte barbare, reste là, bien que saisi d’épouvante, pour tout voir ; la poule effarée qu’elle immobilise contre sa hanche, l’éclair des ciseaux au moment où elle les plonge à l’intérieur du bec que de son autre main elle maintient grand ouvert, la langue un instant dardée, d’un rose humide dans un réflexe de défense, le jet de sang sur sa main après qu’elle a retiré les ciseaux, l’hésitation de la poule qu’en essuyant sa main à son tablier elle a lâché, ses pas hésitants avant la course folle à travers la cour, les chutes, les bonds, les arrêts soudains, les derniers battements d’ailes, le dernier heurt contre le mur, l’éclaboussement écarlate contre la blancheur de la chaux, la mère qui s’est retirée dans une encoignure et attend que finisse la grotesque, pitoyable gigue de mort.

Pierre Silvain, Assise devant la mer, Verdier, 2009, p. 68-69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, assise devant la mer, poule, mère, mort, sang | ![]() Facebook |

Facebook |