13/10/2013

Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue

En jouant sur le mot qui se tient sur le bout de la langue, je ne joue pas sur les mots. Je ne tire pas par les cheveux de cette femme la tête érigée dans l'air, étendant les bras dans un suspens comparable aux gestes des patriciennes effrayées devant le phallus voilé de la Villa des Mystères. La non-domination du souvenir d'un nom néanmoins connu ou d'une idée qu'on ressent en l'absence de ses signes — qu'on ne ressent pas vraiment mais qui brûle : « Je brûle ! Je brûle ! » — a non-domination de soi et l'ombre portée de la mort pour peu qu'on ne remette pas la main sur le mot qui fuit. C'est cette main dans le silence. C'est cette prédation silencieuse. Écrire, trouver le mot, c'est éjaculer soudain. Ce sont cette rétention, cette contention, cette arrivée soudaine.

C'est approcher non pas le feu — « Je brûle ! » — mais le foyer central où le feu prend sa flamme.

Le poème est ce jouir. Le poème est ce nom trouvé. Le faire-corps avec la langue est le poème. Pour procurer une définition précise du poème, il faut peut-être de dire simplement : le poème est l'exact opposé du nom sur le bout de la langue.

Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue, P. O. L, 1993, p. 76-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, le nom sur le bout de la langue, poème, mort, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

24/08/2013

Jacques Roubaud, Quelque chose noir

Mort

Ta mort parle vrai ta mort parlera toujours vrai. ce que parle ta mort est vrai parcequ'elle parle. certains ont pensé que la mort parlait vrai parceque la mort est vraie. d'autres que la mort ne pouvait parler vrai parceque le vrai n'a pas affaire avec la mort. mais en réalité la mort parle vrai dès qu'elle parle.

Et on en vient à découvrir que la mort ne parle pas virtuellement, étant ce qui arrive, effective au regard de l'être. ce qui est le cas.

Ni une limite ni l'impossible, dérobée dans le geste de l'appropriation répétitive, puisque je ne peux aucunement dire : c'est là.

Ta mort, de ton propre aveu, ne dit rien ? elle montre. quoi ? qu'elle ne dit rien. mais aussi qu'en montrant elle ne peut pas non plus, du même coup, s'abolir.

« Ma mort te servira d'élucidation de la manière suivante : tu pourras la reconnaître comme dépourvue de sens, quand tu l'auras gravie, telel une marche, pour atteindre au-delà d'elle (jetant , pour ainsi dire, l'échelle). » je ne crois pas comprendre cela.

Ta mort m'a été montrée. Voici : rien et son envers : rien.

Dans ce miroir, circulaire, virtuel et fermé. le langage n'a pas de pouvoir.

Quand ta mort sera finie. et elle finira parcequ'elle parle. quand ta mort sera finie. et elle finira. comme toute mort. comme tout.

Quand ta mort sera finie. je serai mort.

Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 66-67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, quelque chose noir, mort, vrai, langage | ![]() Facebook |

Facebook |

09/08/2013

André Frénaud, Depuis toujours déjà

Ecco me

À force de l'aimer saurai-je la contraindre ?

A-t-il brillé pour moi le vrai regard ?

Qui voulais-je prouver ? Où me perdre ? Où me prendre ?

Mais à qui fut jamais promise, quelle ?

Ô ci-devant vainqueur, contre toi le temps gagne.

Aurai-je assez menti !

J'ai retrouvé la déchirure inoubliable.

L'enfance qui m'accompagnait, les yeux perdus,

s'est redressée avec son vrai visage : c'est moi.

J'ai bouclé ma vie, j'ai achevé le tour, découvrant

la pesante encolure de ma mort.

André Frénaud, Depuis toujours déjà [1970], dans La Sorcière de

Rome, Depuis toujours déjà, Poésie / Gallimard, 1984, p. 136.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, depuis toujours déjà, eeco me, enfance, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

22/07/2013

Jean Tardieu, Accents

Premier dernier amour

Tout est mort. Même les désirs de mort

Sont morts. Ce qui grandit est sans figure.

Les mains, les yeux, — déserts. Toute mesure

S'effondre après ce feu qui brise un corps.

Rien — ni espoir ni doute — n'ouvre plus

La porte où le soleil vient nous attendre.

Les fruits profonds, par l'orage abattus,

Sont morts : l'esprit possède enfin leurs cendres ;

Avide, — seul, — et maître d'une nuit,

Où le ciel pleut, où le mouvement plonge,

Où, sur l'objet qu'il efface, bondit

L'appel sans voix qui confond tous nos songes.

Jean Tardieu, Accents, Gallimard, 1939, p. 35.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jena tardieu, accents, premier dernier amour, sans voix, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

27/06/2013

Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour

19-20 mai 1942

Condamné à mort par les Allemands, je prends la chose courageusement jusqu'au moment où l'on me dit qu'on viendra me faire la barbe au début de l'après-midi, dernière toilette avant l'exécution. Cette dernière toilette, événement sur lequel toute mon attention était fixée, m'avait masqué l'événement ultime que serait l'exécution. Or, maintenant que j'en connais l'heure, ma pensée peut aller au-delà, de sorte que je vois disparaître le dernier écran placé entre la mort et moi par ce détail de protocole. Rien ne me séparant plus de l'exécution elle-même, mon courage fait place à une angoisse indescriptible. Je sens que je ne tiendrai pas le coup, que je pleurerai et hurlerai quand on me mènera au poteau.

Je rêve ensuite qu'on publie des souvenirs de mon collègue du Musée de l'Homme, Anatole Lewitzky (fusillé effectivement par les Allemands le 23 février de cette même année). Notant jusqu'à la dernière minute ses impressions de condamné, il raconte comment l'exécution a eu lieu dans une sorte de parc d'exposition désaffecté, aux abords du Mont Valérien. Ses compagnons et lui, on les a fait s'adosser chacun à une reconstitution de case ronde africaine, en pisé ou en argile séchée. Lewitzky raconte que, devant la porte de la case qui lui tiendrait lieu de poteau d'exécution, il y avait sur le sol un poulet ou un squelette de poulet (comme on peut voir en Afrique, sur des autels domestiques, des plumes provenant de volailles égorgées pour des sacrifices, ainsi que des crânes ou mâchoires d'autres animaux). Le texte se termine par une sorte de testament politique ou profession de foi : mots d'ordre, pronostics plein de confiance quant à l'issue de la guerre.

Michel Leiris, Nuis sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p. 143-144.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, nuirs sans nuit et quelques jours sans jour, rêve, angoisse, mort, guerre | ![]() Facebook |

Facebook |

20/06/2013

Leonardo Rosa, Épigraphe pour un amour

Épigraphe pour un amour

Nos jours ont été si brefs et si hauts dans le ciel ami

les rêves de la maisonnette blanche

avec l'ombre tendre du cerisier

qui s'élargit dans le jardin pour nous protéger

En toi il ne restera de moi que les larmes

ensevelies dans la région d'enfance et peut-être le nom

qui fut le premier don de mon père

et que tu aimais dire jadis

comme une chose à toi.

Pour les nuits du froid dans le cœur

il ne me restera que l'ombre de ton corps dénudé.

Epigrafe per un amore

Furono brevi i nostri giorni e alti nel cielo amico

i sogni della bianca piccola casa

con l'ombra molle del ciliego

adagiata in giardino a coprirci.

In te di mio non resterà che il pianto

sepolto nell'angolo d'infanzia e forse il nome

che fu il primo dono di mio padre

e che tu amasti pronunciare un tempo

come cosa tua.

Per le notti fredde nel cuore

io non avrò che l'ombra del tuo corpo nudo.

Leonardo Rosa, dans NU(e) n° 29, "Leonardo Rosa", coordination Raphaël Monticelli, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leonardo rosa, Épigraphe pour un amour, mort, jardin, corps, nom, revue nue | ![]() Facebook |

Facebook |

27/04/2013

Étienne Faure, Légèrement frôlée — Horizon du sol

Où est l'exil

en sueur, en train jadis accompli

si les avions, presque

à la vitesse du mensonge, nous déposent

en des lieux prémédités de loin,

transmis par la parole, des papiers

traduits ou rédigés dans la langue des mères,

où est l'exil, un écart temporel

réduit à rien — espace crânien

où l'on revient sur ses pas pour retrouver

l'idée perdue en route —

histoire de seconde main aujourd'hui effacée

devant l'entrée des morts, sur le seuil,

par politesse ultime de la mémoire

ici trahie, en creux, quand l'avion atterrit

qui ne comblera donc rien, jamais

l'amplitude infinie de la perte

il revient les mains vides

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 90.

Comme on sort de la ville,

d'un quartier loin du cœur,

l'été longeant les rues ombragées, il arrive

la frôlant — la mort et ses fragrances —

qu'on en garde ombre et parfum mêlés,

de ces jardins le sombre pressentiment

d'un jour d'été, noir à l'idée de mourir tout à l'heure

bien avant les fleurs grillagées,

en plein contraste ayant senti,

belle ironie du nez, le mort venir

dans le mélange des parfums de fleurs

qui font desséchées à cette heure

une espèce de pot-pourri

— vite évanoui, car le jaune agressif au nez

d'un champ de moutarde inhalée

bientôt l'efface, campagne

où la route est tracée,

éperdument ne laissant qu'un lacet dans la tête.

frôlée

Étienne Faure, Horizon du sol, Champ Vallon, 2011, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, horizon du sol, la perte, l'exil, fleurs, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

15/03/2013

Jean Paulhan, Le clair et l'obscur

Je me suis trouvé en Quatorze, un jour d'avances et de reculs, coincé, entre quelques morts et mourants, dans une maison à demi démolie, sur laquelle s'obstinait pourtant le tir de l'artillerie — de plus d'une artillerie, car la maison, se trouvant à égale distinction des deux lignes et bien en vue, ne servait pas moins de cible à nos canons qu'aux canons adverses. Personne, de vrai, ne savait au juste qui se trouvait dedans, en sorte que, par l'effet d'une modestie commune aux hommes de guerre, chacun pensait y voir l'ennemi. Non pas tout à fait à tort, car nous n'occupions qu'une partie de la ruine. Mais il faut l'avouer, nous ne songions guère, pour le moment, à détruire nos voisins — si tant est qu'il y avait des ennemis — ni même à les chasser.

Au fait, à quoi songions-nous ? Imaginez là-dessus une lumière d'éclipse, des éclats ronflant à droite et à gauche, le bruit d'orgue que fait un obus en plein vol, un cadavre qui vous regarde sans vous voir, un cheval éclaté comme un poisson de grands fonds et, dans une poussière de pierre et de fumée que traversaient des fusées éclatantes, de tous côtés, le désordre et la dislocation.

Tout cela était étrange, mais à certains égards merveilleux. Et je dois avouer qu'il m'arriva un instant de m'en réjouir : que de feux d'artifice ! Que de châtaignes et de girandoles, de crapauds et d'acrobaties, de clowneries et de parades ! D'aimables figurants faisaient le mort à la perfection. Quel spectacle ! Est-ce donc pour moi qu'on a monté tout ça ?

C'était là sans doute une réflexion égoïste. Ce fut, en tout cas, une réflexion imprudente. Car elle déclencha presque aussitôt le sentiment irrésistible (avec l'angoisse qui s'ensuit) que je me trouvais dans quelque farce gigantesque. Non, rien là-dedans en pouvait être vrai. De toute évidence, il ne s'agissait que d'un cauchemar, dont je tentai de me tirer en donnant de grands coups de soulier dans une glace demeurée, par quel hasard ? intacte, et même brillante. La glace se fendilla, s'écailla, puis s'écroula dans un grand bruit, et je connus très bien que je ne rêvais. Je le connus, et me trouvai, chose curieuse, satisfait — en tout cas comblé. Il faut bien que la vérité — fût-elle atroce — nous soit d'un grand prix..

Jean Paulhan, Le clair et l'obscur, préface de Philippe Jaccottet, Le temps qu'il fait, 1985, p.27-29.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, le clair et l'obscur, philippe jaccottet, guerre de 14, fusée, glace, mort, réalité | ![]() Facebook |

Facebook |

27/02/2013

William Cliff, Marcher au charbon

Londres

Sur un trottoir de cette ville

on l'a trouvé étendu mort

j'ignore encor s'il faisait froid

dehors quand il s'est résigné

à se laisser crever j'ignore

aussi ce qu'a duré son a-

gonie si le remords a tra-

versé son âme au moment du

trépas (c'était un beau garçon

intelligent sentimental

un des plus fins produits

de notre bourgeoisie

d'avoir lu Nitche et d'autres livres

ça lui aura été fatal —

ainsi l'on parle des défunts

sans savoir ce qu'ils ont été,

il ne nous reste de plus d'un

que lourd silence et corps figé.

L'oubli t'a rendu plus ténu

qu'un fil de vent dans la bourrasque :

peut-être que ce qui perdure

de toi n'est que cette écriture.

William Cliff, Marcher au charbon,

Gallimard, 1978, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william cliff, marcher au charbon, londres, mort, écriture | ![]() Facebook |

Facebook |

26/01/2013

Mathieu Bénézet, Ode à la poésie (janvier 1984-janvier 1987)

Ode à la poésie

II

et ma solitude fit un pas que j'ai le cœur à chanter

comme un enfant ô tous doivent un jour connaître une ombre

au bord d'un puits au bord d'un chant où est l'ultime dialogue

le premier qui fut fondé de joie et de mort en profondeur paisible

ô coups d'un orage ce n'est pas en vain qu'en toute saison la langue

nous fond en elle comme plomb et nous cache à nous-mêmes

énorme flambée des anciens jours il suffit qu'à nouveau tu l'accueilles

pour qu'à son tour elle n'ordonne plus d'aller à la mort ni dans le fleuve

mais s'apaise si brève dans le tournoiement de l'amour déchirant et

un vent souffle sur les brûlures du passé et invente un jardin

respiration du temps emplie de peines qui nous pousses vers les ombres

tu peux prêter la main à qui l'emplit du chant commun de chaque

jour de l'âme minuscule et commune des hommes de chaque jour

où les enfants jouent ensemble toujours il est un reste de chant que j'ai

cœur à inventer alterné de défaites et de joies anonymes roses

pour mon bien je regarde à vos doigts la trace d'une beauté odorante

dans le bruit de vos jeux si clairs j'entends comme l'oubli de la mort

qui m'attend pauvres silhouettes d'enfants c'est moi bien sûr

[...]

Mathieu Bénézet, Ode à la poésie (janvier 1984-janvier 1987),

William Blake & CO, 1992, p. 39-40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mathieu bénézet, ode à la poésie (janvier 1984-janvier 1987), ombre, mort, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

23/08/2012

Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes

Et tu as traversé la mort

comme en la neige l’oiseau

toujours noir scellant l’issue…

Le temps a dégluti

les adieux que tu lui offris

jusqu’à l’extrême abandon

au bout de tes doigts

Nuit d’yeux

S’immatérialiser

Ellipse, l’air a baigné

la rue des douleurs…

Und du gingst über den Tod

wie der Vogel im Schnee

immer schwarz siegelnd das Ende –

Die Zeit schluckte

was du ihr gabst an Abschied

bis auf das äusserste Verlassen

die Fingerspitzen entlang

Augennacht

Körperlos werden

Die Luft umspülte – eine Ellipse –

die Strasse der Schmerzen –

Nelly Sachs, Brasier d’énigmes et autres poèmes, traduit de l’allemand

par Lionel Richard, Denoël, 1967, p. 258-259.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nelly sachs, brasier d’énigmes et autres poèmes, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

15/08/2012

Joyce Mansour, Carré blanc

Herbes

Lèvres acides et luxurieuses

Lèvres aux fadeurs de cire

Lobes boudeurs moiteurs sulfureuses

Rongeurs rimeurs plaies coussins rires

Je rince mon épiderme dans ces puits capitonnés

Je prête mes échancrures aux morsures et aux mimes

La mort se découvre quand tombent les mâchoires

La minuterie de l’amour est en dérangement

Seul un baiser peut m’empêcher de vivre

Seul ton pénis peut empêcher mon départ

Loin des fentes closes et des fermetures à glissière

Loin des frémissements de l’ovaire

La mort parle un tout autre langage

Joyce Mansour, Carré blanc, éditions Le Soleil noir,

1961, p. 121 et 94.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joyce mansour, carré blanc, herbes, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

10/07/2012

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer

Ma mort viendra bientôt

par le champ, fatiguée,

quand les ombres

des corbeaux noirs

se précipitent sur l'herbe

et, derrière la maison, l'arbre

ferme les paupières

dans la neige

et quand soufflent

les mots

de l'hiver qui approche

L'âme malade, regardant

autour d'elle,

ne glisse plus vers le village.

Mein Tod kommt bald

über den Acker, müd,

wenn in das Gras

die Schatten stürzen

schwarzer Raben

und hintern Haus der Baum

die Lider schließt

im Schnee

und mahen Winters

Worte wehn...

Die kranke Seele huscht

umblickend nicht mehr

auf das Dorf

hinüber.

Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, traduit de l'allemand

et présenté par Suzanne Hommel, "Orphée", La Différence, 2012, p. 97 et 96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

09/07/2012

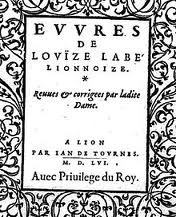

Louise Labé, Sonnet XIIII

Sonnet XIIII

Tant que mes yeux pourront larmes espandre,

A l'heur passé avec toy regretter,

Et qu'aux sanglots & soupirs resister

Pourra ma voix, & un peu faire entendre :

Tant que ma main pourra les cordes tendre

Du mignart Lut, pour tes graces chanter :

Tant que l'esprit se voudra contenter

De ne vouloir rien fors que toy comprendre :

Ie ne souhaitte encore point mourir.

Mais quand mes yeux ie sentiray tarir,

Ma voix cassee, & ma main impuissante,

Et mon esprit en ce mortel seiour

Ne pouvant plus montrer signe d'amante :

Prirey la Mort noircir mon plus cler jour.

Louise Labé, Œuvres, Lyon, chez Jean de Tournes,

1555, p. 118, dans Gallica, Bibliothèque numérique de la BNF.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

28/06/2012

Claudia Rankine, Si toi aussi tu m'abandonnes

Moi aussi j'oublie des choses. Ça me rend triste. Ou bien c'est ce qui me rend le plus triste. La tristesse c'est pas vraiment à cause de George W. ou de notre optimisme américain ; la tristesse c'est le fait d'admettre qu'une vie peut ne pas compter. Ou, comme il y a des milliards de vie, ma tristesse grandit avec la conscience que des milliards de vie n'ont jamais compté. J'écris cela sans que mon cœur se brise, sans sortir de mes gonds. C'est peut-être ça la vraie cause de ma tristesse. Ou peut-être, Emily Dickinson, mon amour, l'espoir n'a-t-il jamais été cette chose avec des ailes. Je ne sais pas, je m'aperçois seulement qu'à l'heure du journal télévisé, je change de chaîne. Cette nouvelle disposition pourrait révéler un effondrement de la personnalité : I. M. E. L'Incapacité à Maintenir l'Espoir, qui se traduit par une absence de foi innée dans les lois suprêmes qui nous gouvernent. Cornel West dit que c'est ce qui ne va pas avec les noirs aujourd'hui : trop nihilistes. Trop effrayés par l'espoir pour espérer, trop usés pour l'aventure, en fait trop près de la mort je pense.

Claudia Rankine, Si toi aussi tu m'abandonnes, Traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, "Série américaine", José Corti, 2010, p. 31.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claudia rankine, si toi aussi tu m'abandonnes, tristesse, oubli, mort | ![]() Facebook |

Facebook |