12/09/2024

David Bosc, L'incendie de l'Alcazar

lieux imprimés

par les yeux-gouges de l’enfant

où l’on revient en visiteur

en voleur

En propriétaire

(quand ça n’est pas à son esprit défendant

qu’on s’y trouve transporté

enfermé, baladé

ramené, ramené, ramené)

précipités de nature sauvage

derrière la palissade

le mont pelé d’une solitude

dans un angle inondé de soleil

où l’on se tenait accroupi, oublié, stylite

la forêt de quatre arbres modus

la terre grattée par les joueurs de billes

la ave noir et chaude

au parfum d’encaustique et de pétrole lampant

David Bosc, L’incendie de l’Alcazar,

Héros-Limite, 2024, p. 71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david bosc, l'incendie de l'alcazar, nature, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2024

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

Le mort saisit le vif

La vie est impersonnelle elle va de vous

dans les choses le vent elle s’est imprimée

sur la gravure d’après Raphaël envou

tante est partie ailleurs jamais éliminée

lie le haut et le bas même aucun garde-fou

l’empêche d’investir la mort réanimée

Vous allez disparaître sans qu’un jet de fou

dre le signale au monde indifférent – grimée

en rituel social en décès votre mort

vous sera confisquée alors que vous vous dor

mirez enfin au sein de la pure nature

affranchi de la folie qui lance les vifs

dans la fuite en avant générale que bif

fe le divin trépas souveraine rature

Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel,

Tarabuste, 2024, p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel, nature, le mort saisit le vif | ![]() Facebook |

Facebook |

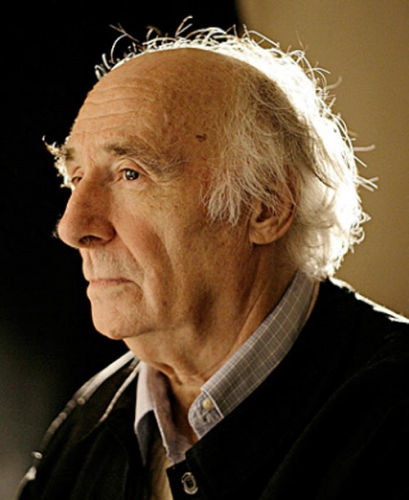

06/02/2023

Jean Grosjean, Une voix, un regard

La Beune

Un grand verger bosselé au fond d’ un vallon, bordé de sombres noyers, avec un néflier tortueux, deux mirabelliers, des quetschiers quelques pommiers penchants. Et la fosse d’un étang à sec. Oui, le ruisseau a été détourné. Il circule entre des roches qu’il lave ou bien il les enjambe avec une sorte de chuchotement, de quoi inquiéter les arbres. Ils ont l’air de se retourner à demi comme les vaches quand on traverse leu pâture.

Surplombé de pentes raides où les forêts s’accrochent, ce vallon ne s’ouvre qu’au nord. Il est livré aux brefs jours d’hiver, aux longs vents d’hiver, à de brusques gels, à des neiges stagnantes. Mais le soleil d’été le regarde par-dessus les bois. Le soleil sait voir, à travers l’eau courante, les galets de grès rose qui somnolent au fond du ruisseau. Et il y a les cris des enfants qui jouent à la guere avec des chutes d’étoffes pour drapeau. Ah les prunes par terre.

Jean Grosjean, Une voix, un regard, Textes retrouvés 1947-2004, Gallimard, 2012, p. 189.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, nature, eau, jeu | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2021

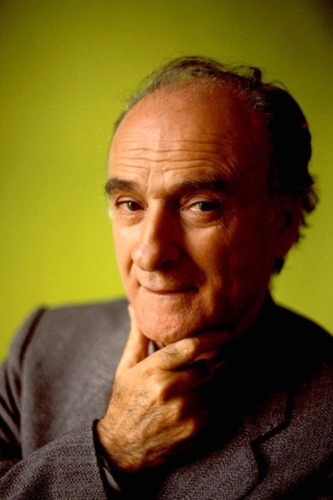

Peter Handke, Images du recommencement

Quand de toute la journée je ne vais pas dehors dans ma « campagne » (ça peut très bien être la limite même de la ville) je me sens sale, en tout cas comme quelque chose à nettoyer.

Je suis content que tant de gens soient fourrés dans leurs voitures et qu’on ne les voie pas.

Des gens cultivés sont peut-être comme tous les autres mais en tant qu’inconnus, ils sont plus supportables que les autres.

Une beauté que je n’ai pas conquise moi-même me fait à chaque fois un peu peur.

C’est l’abattement qui s’installe quand je ne peux plus que dire à tout ce qui existe : « et alors ? »

Peter Handke, Images du recommencement, traduction G.-A. Goldschmidt, Christian Bourgois, 1987, p. 41, 42, 45, 46, 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter handke, images du recommencement, campagne, nature, culture | ![]() Facebook |

Facebook |

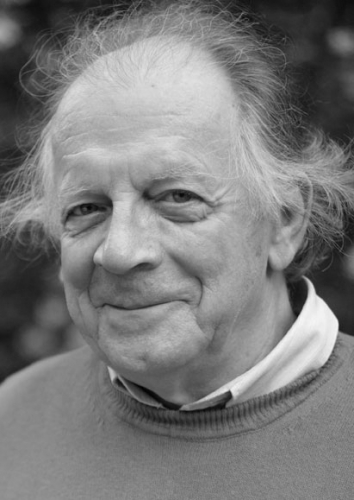

16/01/2021

Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein

[...] Moi non plus je n’aime pas les promenades, mais avec des amis, je fais des promenades, et de telle manière que ces amis s’imaginent que je suis un promeneur passionné, car je me promène toujours de manière si théâtrale qu’ils n’en reviennent pas. Je n’ai absolument rien d’un promeneur, et je ne suis pas davantage un ami de la nature, ni quelqu’un qui connaît la nature. Mais quand des amis sont à, je marche de telle manière qu’ils s’imaginent que j’aime me promener, que j’aime la nature et que je connais la nature. Je ne connais absolument pas la nature et je la déteste parce qu’elle me tue. Je ne vis dans la nature que parce que les médecins m’ont dit que si je voulais survivre, il fallait que je vive en pleine nature, c’est la seule raison. En réalité, j’aime tout, sauf la nature, car la nature me met mal à l’aise, et j’ai appris à connaître dans ma chair et dans mon âme ce qu’elle a de mauvais et d’implacable, et comme je ne peux contempler ses beautés qu’en songeant en même temps à ce qu’elle a de mauvais et d’implacable, elle me fait peur et je l’évite tant que je peux.

Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein, traduction Jean-Claude Hémery, Gallimard, 1985, p. 74-75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, le neveu de wittgenstein, promenade, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

17/06/2020

Maurice Maeterinck, L'intelligence des fleurs

Nous avons mis longtemps un assez sot orgueil à nous croire des êtres miraculeux, uniques et merveilleusement fortuits, probablement tombés d’un autre monde, sans attaches certaines avec le reste de la vie, et, en tout cas, doués d’une faculté insolite, incomparable, monstrueuse. Il est bien préférable de n’être point si prodigieux, car nous avons appris que les prodiges ne tardent pas à disparaître dans l’évolution normale de la nature. Il est bien plus consolant d’observer que nous suivons la même route que l’âme de ce grand monde, que nous avons mêmes idées, mêmes espérances, mêmes épreuves et presque — n’était notre rêve spécifique de justice et de pitié, — mêmes sentiments. Il est bien plus tranquillisant de s’assurer que nous employons pour améliorer notre sort, pour utiliser les forces , les occasions, les lois de la matière, des moyens exactement pareils à ceux dont elle use pour éclairer et ordonner ses régions insoumises et inconscientes ; qu’il n’y en a pas d’autre, que nous sommes dans la vérité, que nous sommes bien à notre place et chez nous dans cet univers pétri de substances inconnues, mais dont la pensée est non pas impénétrable, mais analogue ou conforme à la nôtre.

Maurice Maeterlinck, L‘intelligence des fleurs, illustrations de Cécile A. Holdban, La part commune, 2020, p. 108.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice maeterlinck, l‘intelligence des fleurs, monde, nature, pensée | ![]() Facebook |

Facebook |

16/06/2020

Armand Robin, Le monde d'une voix

L’illettré

Devant les bois, les blés, j’étais béat benêt :

Je lisais ce qui ne se lit pas :

Les nuages, les vents, les rochers, les ébats

De la lune dans les bois.

Et le ciel avec son grand étang courbé

Où le soleil tout le jour accroît son caillou,

Onde par onde, et le déferlement changeant

Des nuages disposaient de moi.

Les arbres tournaient lentement en moi

Leurs pages tantôt bruyantes tantôt muettes,

Tantôt épaisses et jaunies, les saisons

Me donnaient des leçons.

Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard,

préface d’Henri Thomas s, 1968, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d’une voix, l'illettré, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

07/10/2019

Jacques Roubaud, Octogone

Registre d’un monde donné

Hommage à Robert Marteau

I

Vent doux pour certifier l’énigme du monde

Imprégné de lavis mouvants, et la corneille

Immobile, noire, commente du tilleul

L’épiphanie. Compacte. Un merle s’escamote.

Écrire dans son calepin les poids, les angles,

Frissons de nénuphars dans la saulaie ; mésange,

Oracle glorifié dans le renouveau

De la création. S’instruire en langue chantée,

Mémoire gardée du jardin, 3 canards beaux

Comme l’Égypte. La plus simple fleur est un

Temple. Cerises, cyprès, combes. Des vaisseaux

Ouvrent les eaux séparées. Des lambeaux s’éteignent,

Tremblent, de ce soleil qui n’est qu’une clairière

Et fait aujourd’hui la France intensément verte.

Jacques Roubaud, Octogone, Gallimard, 2014, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, octogone, robert marteau, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2019

Andrea Zanzotto, Le paysage, illusions anciennes et nouvelles

Raisons d’une fidélité

L’habitat humain dans le cadre naturel constitué par le paysage pourrait sembler totalement accidentel, sans signification, ou même néfaste comme une plaie. La tentation revient encore à notre époque de le considérer de cette manière : s’il le voyait « de Sirius » ou Micromégas dégoûté de l’homme et de ses méfaits, ou de son grouillement inexplicable, le déblaierait peut-être volontiers de la présence corruptrices des fourmilières humaines, libérant la pureté du vert et du bleu, du doré et du brun, les couleurs de la gemme terrestre dans sa configuration originelle. Mais si l’on a l’orgueil et l’humilité qu’il faut pour se situer sur le plan humain (tel est le postulat implicite de tout propos venant de l’homme), la présence humaine dans le cadre naturel doit nécessairement retrouver un sens. On ne peut débattre des signes laissés par cette présence que dans la tension qui se fait « mesure de toutes choses ». L’habitat plaie disparaît alors pour laisser place à l’habitat floraison qu’un milieu terrestre doit être prêt à recevoir — qu’il est même, en un sens, destiné à recevoir. On ne peut échapper à ce pari : l’homme en tant que moment le plus ardent de la réalité naturelle, se situe en elle à sa juste place, la remet en ordre selon ses lois et en révèle par cela même la pré-humanité, cette attente où elle se préparait à sa réussite la plus complexe pour ne pas dire la plus haute. (…)

Andrea Zanzotto, Le paysage, illusions anciennes et nouvelles, traduction Christophe Garraud, dans Conférence, n°47, hiver 2018-printemps 2019, p. 443-444.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zanzotto, le paysage, illusions anciennes et nouvelles, habitat humain, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2019

Albert Cohen, Carnets, 1978

Elle chante, cette vois, et elle glorifie l’homme de nature qui est un pur animal et de proie, le fauve qui est noble et parfaite créature, un seigneur sans l’humilité née de la faiblesse. Elle chante cette voix attirante et souveraine des forêts, chante la louange des dominateurs, des intrépides et des brutaux. (…) Et cette voix de nature, de tant de poètes et de philosophes accompagnée, se rit de la justice, se rit de la pitié, se rit de la liberté, et elle chante, mélodieuse et convaincante, chante l’oppression de nature, l’inégalité de nature, la haine de nature, la tuerie de nature. (…)

Telle est la voix de la nature. Et, en vérité, lorsque les hommes de Hitler adoraient l’armée et la guerre, qu’adoraient-ils sinon les canines menaçantes du gorille debout, tout trapu et pattes tordues devant l’autre gorille ? Et lorsqu’ils chantaient leurs anciennes légendes et leurs ancêtres cornus, oui cornus, car il s’agit avant tout de ressembler à une bête et il est sans doute exquis de se déguiser en taureau, que chantaient-ils sinon un passé tout de nature, un passé animal dont ils avaient la nostalgie et par quoi ils étaient attirés. Et lorsqu’ils exaltaient la force et les exercices du corps et els nudités au soleil (…) qu’exaltaient-ils et que vantaient-ils sinon le retour à la grande singerie de la forêt préhistorique ? Et en vérité lorsqu’ils massacraient ou torturaient mes Juifs, ils punissaient le peuple ennemi, le peuple de la Loi et des prophètes, le peuple qui a voulu l’avénement de l’humain sur terre.

Albert Cohen, Carnets, 1978, Gallimard, 1979, p. 138-139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert cohen, carnets, 1978, nature, culture, nazisme, juif | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2018

Julien Bosc, Le verso des miroirs

juillet 2017

Julien Bosc

Julien Bosc (1964-2018) est brutalement décédé à la fin de la semaine dernière. Devenu spécialiste de l’art Lobi du Burkina Faso, il avait aménagé un espace consacré à la sculpture Lobi au Musée du Quai Branly. Installé dans la Creuse, il y a fondé en 2013 les éditions le phare du cousseix, du nom du village où il vivait. Il a édité, entre autres, des plaquettes de Françoise Clédat, Fabienne Courtade, Paul de Roux, Erwann Rougé, Ludovic Degroote, Franck Guyon, Antoine Emaz, Édith de la Héronnière, Étienne Faure, Jacques Josse… Poète, il a publié ces dernières années De la poussière sur vos cils (2015), Le Corps de la langue (2016), La Coupée (2017), Le Verso des miroirs (2018). C’est un homme de culture, généreux et attentif, qui disparaît.

Jacques Lèbre et Tristan Hordé

Poème qui ouvre son dernier livre, Le verso des miroirs

je vis aux lisières de la terre et la mer

le long d’une rivière défaite

un vertige

une bascule

une volée d’étourneaux dans la brume

les portes se referment

le vent bégaie

une étincelle allume la bougie

les livres forgent un rivage

deux premiers mots murmurent

Julien Bosc, Le verso des miroirs, Atelier de

Villemonge, 2018, p. 3.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le verso des miroirs, vivre, nature, mots | ![]() Facebook |

Facebook |

23/07/2018

Pierre Reverdy, Le gant de crin

Je n’ai pas eu à préserver ma plume, c’est elle qui m’a préservé.

Le décoratif, c’est le contraire du réel.

L’art qui tend à s rapprocher de la nature fait fausse route, car, s’il allait au but : identifier l’art à la vie, il se perdrait.

La carrière des lettres et des arts est plus que décevante ; le moment où on arriveest souvent celui où on ferait bien mieux de s’en aller.

Les artistes sont des aveugles qui s’immolent à l’art, mais surtout à eux-mêmes.

Pierre Reverdy, Le gant de crin, Plon, 1927, p. 13, 37, 51, 60, 68,

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, le gant de crin, art, poésie, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

08/05/2018

Isabelle Lévesque, Pierre Dhainaut, La grande année

Au milieu des prairies, chaque année,

nous guettons le jour où fleurira le cerisier,

nous ne doutons jamais de la surprise,

de la fête augurale : il nous enseigne

à maintenir, l’année entière, le regard

qui ne flétrit pas l’arbre fidèle.

Pierre Dhainaut, dans Isabelle Lévesque et

D., La grande année, L’herbe qui tremble,

2018, p. 26.

Ici, Aux Andelys

L’ombre d’un cercle dépossédé

glisse dans la nuit.

Si léger.

Ascension cavalière. Blanc comme songe,

la falaise a terrassé les monstres,

il reste un peu de givre sur nos lèvres.

Les marguerites capturent la lumière.

Nous savons deuxqui résonne et tombe.

À midi tout recommence.

Isabelle Lévesque, dans voir supra, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, pierre dhainaut, la grande année, printemps, nature, éveil | ![]() Facebook |

Facebook |

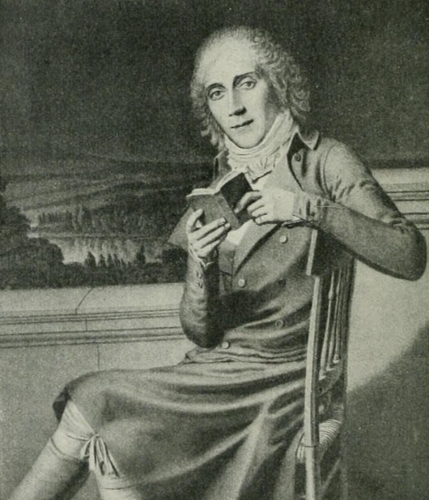

06/04/2018

Maine de Biran, Journal intime

17 mai 1815.

J’ai éprouvé ce soir, dans une promenade solitaire, faite par le plus beau temps, quelques éclairs momentanés de cette jouissance ineffable que j’ai goûtée dans d’autres temps et à pareille saison, de cette volupté pure, qui nous semble arracher à tout ce qu’il y a de terrestre, pour nous donner un avant-goût du ciel. La verdure avait une fraîcheur nouvelle et s’embellissait des derniers rayons du soleil couchant ; tous les objets étaient animés d’un doux éclat ; les arbres agitaient mollement leurs cimes majestueuses ; l’air étaient embaumé, et les rossignols se répondaient par des soupirs amoureux auxquels succédaient les accents du plaisir et de la joie. Je me promenais lentement, dans une allée de jeunes platanes, que j’ai plantés il y a peu d’années. Sur toutes les impressions et les images vagues, infinies, qui naissaient de la présence des objets et de mes dispositions, planait ce sentiment de l’infini qui nous emporte quelquefois vers un monde supérieur aux phénomènes […].

Maine de Biran, Journal intime, Plon, 1927, p. 153.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maine de biran, journal intime, promenade, nature, plaisir | ![]() Facebook |

Facebook |

08/03/2018

Paul de Roux, Les intermittences du jour, Carnets 1984-1985

Hier, dimanche, la foule tout au long des rivages, se pressant sur les plages. Je ne saisis pas du tout pourquoi elle me blesse à ce point, la nature de la blessure. Je ressens l’ébranlement (je le ressens encore ce matin). Je me suis demandé si à toutes les raisons qui viennent à l’esprit ne s’ajoute pas une explication d’ordre simplement biologique. Dans la nature, la foule est un monstre, un non-sens. Elle n’est pas viable. (Ou alors c’est la nature telle quelle qui n’est plus viable : il y a incompatibilité entre les deux économies. À dire vrai, il n’y a pas d’économie possible de la foule dans la nature — d’où ce malaise « biologique ». La foule ne peut être qu’urbaine.)

Paul de Roux, L’es intermittences du jour, Carnets 1984-1985, Le temps qu’il fait, 1989, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, l’es intermittences du jour, carnets 1984-1985, foule, plage, nature | ![]() Facebook |

Facebook |