03/03/2016

Joseph Joubert, Carnets, II

1805

... comme une araignée qui n’aurait pas de pattes n’aurait pas moins en elle-même l’habileté d’ourdir sa toile.

Quiconque n’est jamais dupe n’est pas ami.

De ce qu’il faut pour vivre avec les autres — et — de ce qu’il faut pour vivre avec soi-même.

1806

Ils se tiennent aux portes et ne voient que par les barreaux.

La grande affaire de l’homme c’est la vie, et la grande affaire de la vie c’est la mort.

La vie entière est employée à s’occuper des autres : nous en passons une moitié à les aimer, l’autre moitié à en médire.

Joseph Joubert, Carnets II, Gallimard, 1994 [1938], p. 76, 87, 87, 95, 100, 100.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, araignée, vivre, mourir, les autres, aimer | ![]() Facebook |

Facebook |

02/03/2016

Basho, Seigneur ermite

ma vie de voyageur,

le va-et-vient

d’un paysan labourant la rizière

Rides sur l’eau

et brise parfumée

en rythme

Un éclair —

le cri d’un héron bihoreau

dans le noir

L’automne s’en va —

une bogue de châtaigne fendue

comme des mains entrouvertes

Cet automne,

pourquoi ai-je vieilli ?

Oiseaux dans les nuages

Basho, Seigneur ermite, édition bilingue par

Mahoto Kemmoku et Dominique Chipot,

La Table ronde, 2012, p. 330, 336, 340,

343, 348.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basso, seigneur ermite, automne, héron, voyageur, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

01/03/2016

Paul Celan, Grille de parole

Avec lettre et horloge

De la cire

pour sceller le non-écrit

qui devina

ton nom,

qui chiffre

ton nom.

Viens-tu maintenant, nageante lumière ?

Des doigts, de cire eux aussi,

passés en d’étranges,

de douloureux anneaux.

Fondus leurs bouts.

Viens-tu, nageante lumière ?

Vides de temps les alvéoles de l’horloge,

nuptial l’essaim multiple,

prêt au voyage.

Viens, nageante lumière.

Mit Brief und Uhr

Wachs,

Ungeschriebnes zu siegeln,

das deinen Namen

erriet,

das deinen Namen

verschlüsselt.

Kommst du nun, schwimmendes Licht ?

Finger, wächsern auch sie,

durch fremde,

schmerzende Ringe gezogen.

Fortgeshmolzen die Kuppen.

Kommst du, schwimmendes Licht ?

Zeitleer, die Waben der Uhr,

bräutlich das Immentausend,

reisebereit.

Kommst, schwimmendes Licht.

Paul Celan, Grille de parole [Sprachgitter], traduit

de l’allemand par Martine Broda, Christian Bourgois,

1991, p. 19 et 18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul cela, grille de parole, avec lettre et horloge, martine broda, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

29/02/2016

Jacques Roubaud, C et autre poésie (1962-2012)

I

je t’aimais avec des arceaux et des ruches

dans un bordeau imaginaire, sous un gué

mordant tes seins sous les cailloux ô ma cigüe

Je t’aimais pour ta sylve noire rose rêche

et je t’aimais bien mieux neigeante d’innocence

mais dévorée par la douleur du fruit oral

bruyère de corfou aux sueurs désirables

comme une fourche où glisse la rosée des sens

je t’ai soumise à mes errances longtemps

couchée dans le ..... d’une chambre ligneuse

(la stupeur nue par le reptile ta caverne)

immune des poisons d’un ... printemps

je t’aimais dans l’effroi dans les ruses joyeuse

par mouvements de bouche ou silence de cerne

Elle trace un arbre sous le coton qui la recouvre etc.

(I miroir)

Jacques Roubaud, C et autre poésie (1962-2012), NOUS,

2015, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques rougeaud, c et autre poésie, amour, miroir | ![]() Facebook |

Facebook |

28/02/2016

James Sacré, Figures qui bougent un peu, et autres poèmes

Figure 9

La nuit la neige ou presque la nuit le soir

les arbres immobiles qui sont dedans, les talus hauts

les maisons ou rien que des vieux hangars sont allongés là contre

j’aimerais penser à d’autres lieux que j’aime

aussi dans un soir d’hiver avec des traces de neige

elle se défait plus vite dans le coin des prés

ça ne change pas grand chose au paysage d’aujourd’hui

c’est à la fin la seule solitude qui vient

la nuit se fait.

Je l’entends venir de très loin je suis debout dedans la nuit

le vent bouge un peu il y a le chaud d’une bête pas loin

autrefois est-ce que c’était pas la solitude qu’on croyait d’aujourd’hui

qui faisait comme du silence et l’illusion d’un espace grand ?

il n’y a presque rien maintenant

la neige est noire on n’entend plus rien.

Bien sûr dans ces limites mal tracées que fait la nuit

avec les prés ceux touchant les derniers toits de la ferme

avec les arbres soudain grands les buissons noirs

on peut laisser se perdre la peur et l’imagination

c’est quand même le cœur battant les fesses

un peu serrées qu’est-ce que j’attends c’est pas

besoin d’en dire la solitude a le sourire

de ce qu’on veut le temps aussi

la nuit continue touche-t-elle vraiment les branches de ce poème ?

James Sacré, Figures qui bougent un peu, et autres poèmes, préface d'Antoine Emaz, Poésie / Gallimard, 2016, p. 42-43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, figures qui bougent un peu, antoine emaz, nuit, neige, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

27/02/2016

Stéphane Korvin, noise ; bas de casse : recension

Jeune écrivain, Stéphane Korvin (né en 1981) dessine, a fondé une revue (Aka), participe au collectif qui publie la revue z : et il a réédité en 2015 Non, rien d’Agnès Rouzier, aux éditions Brûlepourpoint — en attendant de reprendre d’autres titres d’ouvrages jugés importants qui n’avaient pas trouvé leur public au moment de leur parution. Les deux livres publiés en 2015 ont quelques points communs, qu’il s’agisse de la présence forte du corps féminin ou des thèmes de l’oubli, du rêve, de l’invention de la vie, mais aussi du traitement de la syntaxe ou du caractère un peu énigmatique de leur titre. Le vieux mot « noise », ‘’querelle’’, au Moyen Âge aussi ‘’bruit’’ (sens encore de l’anglais), s’utilise rarement seul aujourd’hui ; ici, on lit « un bruit de noises » avec dans le contexte l’évocation du « brouhaha » et des « voix » extérieurs au couple. On relève le sens de ‘’bas de casse’’ (« minuscule »), terme d’imprimerie, dans une image du corps féminin, « ventre, herse, about de hanche // repris / en minuscule sur le pan où se commet / le semis des mots ».

On lit, plus abondamment dans noise que dans bas de casse, des propositions sans lien entre elles, d’autant plus que plusieurs ne peuvent en rien aboutir à une représentation, comme : « les dernières pluies ont causé beaucoup de soufre », « je sommeille longtemps le flanc d’une rivière ». Il ne s’agit pas de reprendre les procédés de quelques surréalistes, mais plutôt de restituer la vision d’un monde éclaté, dans le chaos, où les éléments se chevauchent, perdent la place qui semblait fixée, ce que laissent entendre des passages du texte, ainsi : « je passe pour écrire kaléidoscope » — alors, « les mots sont sans rapport ». Cela ne signifie pas que Korvin privilégie cette forme ; le discours s’organise avec l’introduction du je et du tu et avec la relation amoureuse au corps : « mes doigts qui sentent ton sexe, je ne veux pas les laver ».

Le monde est bien là mais il « est un subtil lointain, l’outil d’une absence ». Il s’impose avec printemps et hiver, forêt, rivière, fleurs (cytise, pulmonaire, iris, achillée), ici un poème est entièrement formé de noms d’oiseaux, là apparaissent les « oiseaux du soir ». Dans ce monde, si « des hommes sont venus », ils semblent appartenir au passé : ce qui occupe l’espace et le temps, c’est avant tout le corps féminin, lié d’ailleurs de différentes manières à la nature, par son odeur de musc, par une relation particulière à l’eau comme si elle devenait ondine, se transformant en pluie ou inventant « un nouveau cours d’eau ».

Le motif de l’invention domine le lien amoureux ; il y a invention d’une bouche, invention d’une journée, et même de partir, comme si la présence ne pouvait se vivre qu’avec l’absence, « nous parcourons des journées entières / à une forêt du corps de l’autre ». L’amour se construirait avec l’effacement des mots et leur répétition, « les mêmes mots répétés / pour tourner la peur » ; la reprise transformée d’éléments donne d’ailleurs une force particulière au lyrisme, comme dans cette suite retenue parmi d’autres : « elle écarte ses jambes sèches » / « je sèche mes jambes dans l’écart de ses jambes molles ». La vie exigerait à la fois l’indistinction du je et du tu — « ma voix dans la tienne » — et la distance, elle « introuvable toujours », sinon dans le rêve.

Le premier livre de Stéphane Korvin (Percolamour, isabelle sauvage, 2012) s’achevait sur un « retour amont », le dernier (bas de casse) sur un promesse d’avenir : « une nouvelle ressource sans / doute ».

Stéphane Korvin, noise, isabelle sauvage, 2015, 88 p., 15 € ; bas de casse, avec 3 dessins de Caroline Sagot-Duvauroux, Æncrages, 2015, np, 18 €. Cette recension a été publiée dans Situais le février 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stéphane korvin, noise, bas de casse, isabelle sauvage, anncrages | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2016

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits

Ghérasim Luca

Ghérasim Luca avait une place [dans le monde]. Il occupait une place et il le savait. Nous nous étions rencontrés à Oslo en mai 1985, à l’occasion du premier Festival international de poésie et la dernière soirée se déroulait au Théâtre Royal où chaque poète était invité à lire pendant quelques minutes.

Apparaît Ghérasim Luca, vrai spectre passif, habillé en noir, d’une pâleur et d’une maigreur effrayantes. Il traverse la scène, se positionne. C’est un corps tout entier qui serre un livre contre la poitrine. Le livre fait corps. Pendant toute la lecture de Passionnément, Ghérasim Luca roule, enroule, déroule le livre en le pressant contre soi. Il l’ouvre très près des yeux, très près du visage. Le regard est noir d’une intensité qui impressionne. Le bégaiement, c’est-à-dire la répétition d’une même syllabe, le silence qu’il maintient autour d’elle et des mots, tout conduit à une dramatisation palpitante voire ahurissante. La lecture achevée, le silence écrase littéralement la salle, puis le public sous le choc se lève, ovationne, applaudit à tout rompre, gagne la scène, ce n’est pas un tumulte, c’est une émeute. Je veux écrire le mot « gentiment » : Ghérasim Luca sourit « gentiment ». Puis il s’en va, disparaît, soulevé par une légèreté extrême.

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits, NOUS, 2016, p. 120.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, paul celan, les jours et les nuits, ghérasim luca, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

25/02/2016

Robert Greeley, Valentine

Valentine

Avec une robe

tu serais recouverte

des beaux échos

de toutes les fleurs que je connais

si tu pouvais revenir

en chair et tout,

simplement pour parler

quel que soir le son

comme des lettres composant des mots,

ceci dit : Mère,

je t’aime —

et cela : mon fils.

Valentine pour Toi

D’où, dans quelle direction

penser l’action —

Avec quoi, par quoi

les moyens mêmes disent n’importe quoi —

Pourquoi, comment

tant d’espoirs de réconcilier les cieux —

Même la route est changée

sans toi, même le jour.

Robert Creeley, dans Nathalie Koble, Drôles de

Valentines, Héros-Limite, 2016, p. 148 et 149.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert greeley, valentine, héros-limite, mots | ![]() Facebook |

Facebook |

24/02/2016

Léon-Paul Fargue, D'après Paris

Fargue par Man Ray

En autobus

Mon voisin s’assied à ma gauche. Il laisse tomber sa canne sur moi et l’y laisse.

Une grosse dame rit d’un rire terrible, avec une bouche pleine de parmesan. Me la voilà sur tribord.

Elle pose entre ses jambes une ombrelle sans style et sans pommeau, dont la vis bordée de colle pointe entre ses doigts boulus.

Elle parle tout haut et toute seule. Elle dit tout ce qu’elle pense et tout ce qu’elle va faire. Elle a trouvé un appartement, son escalier est clair comme bonjour.

[...]

Il roule des machines qui font trembler les idylles de la ase au faîte, et qui finissent par faire tomber le bouquet...

Léon-Paul Fargue, D’après Paris, Gallimard, 1932, p. 49-50.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, d'après paris, en autobus, man ray | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2016

Philippe Blanchon, Suites peintes de Martin

Suite vi

les dieux meurent plus facilement que les hommes

venant après les uns parmi les autres ou dans

la plus absolue des solitudes c’est égal

là où ne s’opposent l’air et le geste

matière engendrée du souffle et de la main

nulle matière avant cette dernière

comme ce que peut la main en traçant

l’unicité d’un dessin que la couleur habite

ou non (un oui toujours en son agilité)

le poème de la main et du souffle en

gendré ne crée pas autre mystère — outre

substituer aux chefs-

d’œuvre toute agitation des organes

investis dans l’acte que l’on nomme

(air ou geste sont communs à chacun

le larynx les membres produisent en

multitude) est crime des tribus

mais le tableau est là écho

de son poème où il s’échappe aux soirs

bruyants de nos angoisses

[...]

Philippe Blanchon, Suites peintes de Martin, La

Lettre volée, 2016, p. 51-52.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe baluchon, suites peintes de martin, solitude, dessin, couleur, poème, angoisse | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2016

Lyonel Trouillot, Tu diras

Carnaval

La nuit est moins factice dans une ville sans réverbères

Et nul ne saura le visage de la blessure qui danse sous le masque.

Qui dit masque dit-il mascarade ?

Qui dit chagrin dit-il silence ?

Le masque est un tombeau qui rit

et n’épouvante que son porteur.

Les enfants savent que quand le cœur devient

une bombe à retardement

la bombe n’éclate jamais.

Une bombe, ça se mange chaud

dans une rue où ce qui était vivant doit mourir.

Ô mon amour,

qui d’amour n’a jamais eu que le nom

et l’odeur rance du sexe,

sommes-nous de cette foule qu’on voit se ruer dans le mensonge ?

Heureusement,

pour le cœur le plus vil,

la main la plus tremblante,

entre le dimanche et le mardi, il y a le lundi gras.

Le plus triste de la fête demeure l’entre-deux :

lorsque la bête humaine enlève son masque pour souffler

et ne trouve à la place du visage

qu’un chiffon qui fait bonne figure.

Mon amour,

plus je danse plus j’ai faim.

Sommes-nous de cette servitude inaudible

dans le vacarme,

et l’homme qui tombe

piétiné par la foule

perd les deux biens propres avec lesquels

il faut tomber :

sa route et son crachat.

Mon amour,

que serons-nous demain ?

Que fûmes-nous hier

sans route ni crachat ?

Pas même danseurs de corde,

pas même bêtes de cirque.

Pas même l’élégance d’un masque funéraire

qui rendrait à la mort l’antique dignité.

Mon amour,

nous sommes l’enfant

et la foule dessinée par la main de l’enfant,

dans laquelle avancent séparées l’une de l’autre

nos destinées baignant dans leurs caricatures.

Lyonel Trouillot, Tu diras, dans La revue de belles-lettres,

‘’Poètes de la Caraïbe’’, 2015, I, Genève, p. 91-92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lionel trouillot, tu diras, carnaval, masque, mensonge, foule, dignité | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2016

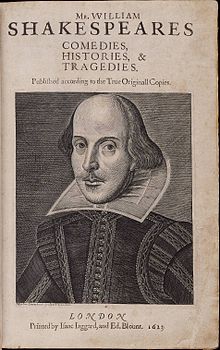

Shakespeare, Le Marchand de Venise

Portia

Si faire était aussi facile que savoir ce qu’il est bon de faire, les chapelles seraient des églises et les chaumières des pauvres gens des palais princiers. C’est un bon prêtre, celui qui se conforme à ses propres sermons ; il m’est plus facile d’enseigner à vingt personnes ce qu’il est bon de faire que d’être une de ces vingt qui suivent mes propres leçons. Le cerveau peut bien inventer des lois pour modérer le sang, mais une nature ardente saute par-dessus les décrets les plus froids — la folle jeunesse est un lièvre qui bondit par-dessus les filets de cet estropié qu’est le bon conseil —, cependant ce raisonnement n’est pas de nature à me choisir un mari. Hélas ! ce mot « choisir » ! Je ne peux ni choisir qui je voudrais ni refuser qui me déplaît, ainsi la volonté d’une fille vivante est-elle bridée par les dernières volontés d’un père mort ; n’est-il pas dur, Nerissa, de ne pouvoir ni choisir ni refuser personne ?

Shakespeare, Le Marchand de Venise, Acte I, scène 2, traduction Jean-Michel Déprats, édition établie par Gisèle Venet et J.-M. Déprats, Pléiade Gallimard, 2013, p. 1043.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : shakespeare, le marchand de venise, jean-michel déprats, choisir, jeunesse, conseil | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2016

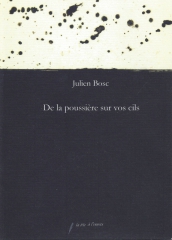

Julien Bosc, De la poussière sur vos cils : recension

Les vers en exergue extraits de Dans la Conversation, recueil de Jacques Lèbre, orientent la lecture du livre : les corps gazés dans les camps de la mort ont été brûlés et « quelques-uns peuvent dire encore / [...] j’ai vu la fumée s’élever dans le ciel ». Le long ‘’poème prosé’’ de Julien Bosc n’est pas un récit, on y lit des « scories de l’innommable », les traces de ce que des témoins ont écrit, ce qui demeure pour nous de ce qu’ils ont vécu — « quelqu’un cette nuit écrit à partir d’une mémoire qui n’est pas la sienne ». Et d’abord un mur, mur de mémoire, « preuve » du passé et qui porte des noms : pour sa construction, sont énumérés tous les matériaux qui ont été utilisés au cours du temps en divers lieux pour bâtir un mur, marbre, pierre, banco, etc. Rien de tout cela ne convient, et à la question de sa matière une seule réponse : « — Telle la mémoire ? / — Tel le miroir sans tain de la souvenance oui. » Mais la parole sur ce qui fut semble impossible, il n’y aurait que « les mots creusés sur le vide », et cependant personne n’a, aujourd’hui, « le droit d’oublier ce que nous ne pouvons raconter ». C’est à partir de cette impossibilité qu’écrit Julien Bosc.

Ce qui peut être écrit l’est ici dans une forme particulière. Deux personnages, Lui et Elle, dialoguent dans divers lieux ; au début la nuit dans un pré, plus tard dans un hôpital pour la guérir de la folie née du souvenir de l’holocauste (« Elle perdit la raison »), puis dans un village « Entre la montagne et la mer ». Leurs échanges sont parfois accompagnés d’un commentaire et s’achèvent par un fragment en italique, introduit par le « Ô » du lyrisme et reprenant littéralement ou pour le sens ce qui précède. On pense à un livret d’opéra ou à une tragédie, avec dialogues, voix hors champ ou didascalies, intervention d’un chœur, et ce d’autant plus que les répliques sont toujours brèves, la syntaxe et le vocabulaire dépouillés, des fragments de dialogue répétés, la répétition se produisant aussi dans une réplique :

Jamais, jamais je n’ai pu, je n’ai pu jamais, jamais pu, jamais, mais malgré moi tout le temps, minute après minute, nuit et jour sans répit, ni rien, sans répit ni rien, ni rien pouvoir, rien pouvoir faire, rien pouvoir faire taire, à en devenir folle. Folle.

La folie naît du souvenir des camps de la mort, ceux de la ‘’solution finale’’, ce qu’explicite un seul échange :

— Votre nom est-il juif ?

— Oui.

— Êtes-vous juif ?

— Oui.

— Êtes-vous innocent ? Êtes-vous coupable ?

Réponse qui ne peut être entendue : une pierre « est-elle innocente ou est-elle coupable ? ».

La seule amorce de récit du livre est présentée comme un rêve par l’homme, elle décrit un lieu d’où l’on ne peut sortir, un couloir, où des chiens dévorent le visage et le nom, métaphore de l’identité à faire disparaître. Les images de destruction brutale abondent dès l’ouverture ; le dialogue évoque d’abord une porte et des fenêtres, pourtant il ne s’agit pas d’une maison, d’un refuge, la clef est perdue, une main broyée, les yeux aveugles, l’ordre même de la nature défait avec le « givre incandescent ». La poussière sur les cils ? non, ce sont les cendres qui retombent, et avant la mort ce sont les fils barbelés, la langue tranchée, le nom broyé, « les wagons de la mort et la folie dans les wagons ».

Que reste-t-il après « la nuit du retour sans retour » ? Le livre pourrait s’achever sur des questions comme celles-ci, « Quel témoin ? Le témoin du récit ? Quel récit ? » Il reste des noms, des noms inscrits sur un mur, dans la mémoire, et reste donc « le récit d’un mur ». Le hasard des publications a mis sur ma table le livre de Julien Bosc et un entretien de Philippe Beck, ‘’Dialogue de la poésie avec la prose testimoniale’’(1) ; j’en détache pour conclure quelques lignes, qui disent aussi la nécessité pour la poésie d’écrire après les témoins : « Les proses de témoignage (le réel prosant et prosé) en disent toujours plus. C’est l’excès qui demande la poème, selon moi, et en réponse aux vers de Celan : « Niemand / zeugt für den / Zeugen. » (« Gloire de cendres », dans Renverse du souffle). « Nul / ne témoigne pour le / témoin. » Le poète ni le romancier ne témoignant à la place du témoin, et cela se dit en vers libres ; le « témoin » est rejeté après le deuxième vers — le suspens est catégorique. Mais le témoin n’est pas seul et sa prose est précédée, parlée déjà ; elle doit être continuée. »

——————————————————————————————

1. ‘’Dialogue de la poésie avec la prose testimoniale’’, entretien de Philippe Beck avec Frédéric Detue, dans Europe, ‘’Témoigner en littérature’’, janvier-février 2016, p. 221-235. L’ensemble du numéro, dès l’introduction de Frédéric Detue et Charlotte Lacoste, est remarquable.

Julien Bosc, De la poussière sur vos cils, La tête à l'envers, 2015, 13, 50 €.

Cette note a été publiée dans Sitaudis le 5 février 2016.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, de la poussière sur vos cils, jacques lèbre, shoah, folie, mémoire, témoin, juif | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2016

Thilo Krause, À la lisère du sommeil

Poème

...ed è subito sera

Salvatore Quasimodo

Remontant de la cave en frissonnant

je regardai droit

dans les yeux d’un chat.

Sans trouver

de réplique je trébuchai, pris d’un léger vertige

dans le gouffre d’une des pupilles

je tombais et

tombais et ne me rattrapai que lorsqu’une porte s’ouvrit

que le soleil se déploya d’un mur à l’autre.

Déjà le soir était là.

Gedicht

...ed è subito sera

Salvatore Quasimodo

Als ich fröstelnd aus dem Keller kam

blickte ich geradewegs

in die Augen einer Katze.

Ich wusste nichts

zu erwidern, stolperte von leichtem Schwindel gepackt

in den Brunnenschacht der einen Pupille.

Ich fiel und

fiel und fing mich erst, als eine Tür aufging

als Sonne sich spannte von Wand zu Wand.

Schon war es Abend.

Thilo Krause, À la lisère du sommeil, traduit de l’allemand par Eva Antonnikov, dans La revue de belles-lettres, 2015, 2, Lausanne, p. 41 et 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thilo krause, À la lisère du sommeil, chat, œil, rêve, soir | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2016

José Carlos Beccera (1936-1970)

jardin d’hiver

plantes dont on extrait

de l’appareil végétatif les petits trous

avec lesquels on nettoie la maison

après l’enterrement

plantes aux articulations diurnes

amas de feuilles dont on obstrue la substance

s p o n g i e u s e

de la nudité devenue

insaisissable

fleurs pianistes (tan ta tan)

pétales finement striés pour provoquer

le son des anges quand nous nous lavons les mains

fleurs vivaces pour se parer

des conjonctures les plus subtiles

et pour orner les leucocytes de ceux

qui disparaissent

quand grincent (Hououou) les portes

plantes aux fleurs comestibles pour orner

la table servie

de ceux qui tirent leur discours (hum hum)

du plat de macaronis

et vous d’où venez-vous ?

José Carlos Becerra, Comment retarder l’apparition

des fourmis, traduit de l’espagnol (Mexique) par

Bruno Grégoire et Jean-François Hatchondo, dans

Rehauts, n° 36, septembre 2015, p. 5.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : josé carlos becerra, comment retarder l’apparition des fourmis, plante, fleur, table, fantaisie | ![]() Facebook |

Facebook |