04/04/2016

Antoine Emaz, Planche

Tel qu’il est, et compte tenu de l’histoire, ce monde paraît sans issue. À partir de là, on peut commencer le travail vers quelle résistance ou quel espoir, même malingre. Poésie, une charpie de mots pour soigner, accompagner un peu cette blessure du négatif. Chanter quoi dans ce tohu-bohu de misères et d’impasses ? Chanter. Le peu possible. À bouche fermée, si nécessaire.

Je revois le visage de cette élève de 2e me demandant pourquoi ce que j’écris est « si sombre ». Dans son ton, ce n’était pas une critique, plutôt une lassitude. Je comprends très bien ce désir d’échappatoire que mes poèmes ne permettent guère. « Nous ne sortirons pas du sort des condamnés » écrivait déjà Reverdy. Le poète n’est pas un enchanteur, même « pourrissant ». Mais il ne confond jamais peu et rien.

Antoine Emaz, Planche, Rehauts, 2016, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plance, monde sans issue, négatif, échappatoire, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2016

Jean-Claude Caër, Alaska

Photo Michèle Le Braz

Il est troublant de vivre dans un espace-temps différent

Tout en restant connectés

De rencontrer des gens assis devant leurs ordinateurs

Comme s’ils n’allaient jamais mourir.

Je rencontre Steve, spécialiste du cerveau,

Qui me raconte s’être trompé de direction.

Il voulait aller au zoo voir des ours polaires

Mais passa son après-midi dans un café à boire bière sur bière.

Tout à l’heure, il prendra l’avion pour Seattle

Et disparaîtra définitivement de mon univers.

Il en est ainsi à chaque instant pour chacun de nous

Et le sachant cela devient extraordinaire

Tous ces gens qui apparaissent quelques secondes dans notre vie

Tels des drapeaux piqués sur une carte du monde

Puis s’éclipsent définitivement de notre vue

Nous préparent peut-être à notre propre disparition.

Jean-Claude Caër, Alaska, Le bruit du temps, 2016, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude caër, alaska, espace-temps, voyage, disparition | ![]() Facebook |

Facebook |

02/04/2016

Sarah Plimpton, extrait de Single Skies

Extraits de Single Skies

ombre brusque du soleil

froissée derrière l’arbre

le bleu du ciel

qui mène le vent

hors de la nuit

la porte

claque

le ciel

au sein de l’orage

a sudden shadow from the sun

upset behind the tree

the blue of the sky

driving the wind

off the night

the door

slams

the sky

inside the storm

Sarah Plimpton, traduit par Mathieu

Nuss, dans L’Étrangère, n° 40-41, p. 239 et 238.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sarah plimpton, single skies, nuit, orage, ombre, arbre | ![]() Facebook |

Facebook |

31/03/2016

Samuel Beckett, Molloy

Je suis dans la chambre de ma mère. C'est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m'a aidé. Seul je ne serai pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c'est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne n peu d'argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d'argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois, seulement je ne sais plus travailler. Cela 'a pas d'importance, paraît-il. Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c'est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon. Je n'ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles, il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D'ailleurs je ne les relis pas. Quand je n'ai rien fait il ne me donne rien, il me gronde. Cependant je ne travaille pas pour l'argent. Pour quoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n'est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l'a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J'ai pris s aplace. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu'un fils. J'en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C'était une petite boniche. Ce n'était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre. Vous allez voir. Voilà que j'ai encore oublié son nom.

Samuel Beckett, Molloy, éditions de Minuit, 1951, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, molloy, chambre, mère, ignorance, mémoire | ![]() Facebook |

Facebook |

30/03/2016

Catherine Pozzi, Très haut amour

Chanson sans gestes

Sur la planète de douleurs

Les roses vont jusqu'au ciel même.

Devant le mur d'azur tu meurs

Du mal qui vient d'ailleurs.

Soleil, soleil fleur de souci

Touche un cœur de ta pointe extrême

Le rayon jeté sans merci

Du passé jusqu'ici.

Mon cœur est une rose aussi

Il est plein de rois et de reines

Ils ont vécu ils ont fini

Ils souffrent où je suis.

Ils ont dormi ils ont péri

Ils s'éveilleront si je t'aime.

Un trait les touche sans merci

L'amour n'est pas l'ami.

Ô prisonniers ! dormez ainsi

Ne quittez les ombres suprêmes

La caresse est blessure ainsi

Le soleil passe aussi.

Catherine Pozzi, Très haut amour, édition de

Claire Paulhan et Laurence Joseph,

Poésie/Gallimard, 2002, p. 63-64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine pozzi, très haut amour, chanson sans gestes, cœur, rose | ![]() Facebook |

Facebook |

29/03/2016

Pierre Chappuis, Dans la lumière sourde du jardin

Zone franche

S’avancer sur la pointe des pieds et, crainte de froisser la lumière déclinante d’une fin de journée (si fragile, son équilibre), s’arrêter, interdit, sur le seuil de la clairière, parmi les bruyères, les sphaignes.

Arbre soi-même sur-le-champ au cœur et en dehors du temps.

Jalousement, une zone franche ; aucune traverse zigzaguant entre mottes et touffes, aucune trace n’en violent l’espace.

------------------

En face, si proche — et pourtant ! — court une lignée de bouleaux légers comme neige dans un ciel neuf, fuyants, frêles (limite dérobée du rêve) et cependant fringants, se tenant droits.

Formeraient, serrés étroitement les uns contre les autres, une barrière à claire-voie.

Hampes nues d’arrière-automne.

Où, reprenant, poursuivant sans relâche sa reconnaissance, le regard, oublieux, vagabonde.

Pierre Chappuis, Dans la lumière sourde de ce jardin, Corti, 2016, p. 21-22.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, dans la lumière sourde du jardin, zone franche, regard | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2016

John Donne (1572-1631), L'expiration

L’expiration

Achève cet ultime et gémissant baiser

Qui nos âmes aspire et résout en buée.

Partons, spectres tous deux, par chemins opposés

Laissant la nuit couvrit notre heureuse journée.

Nous aimâmes sans tiers ; nul tiers n’aura de part

À cette chiche mort où suffit le mot « Pars ».

Pars, donc. Et si ce mot ne t’a pas fait mourir,

Fais-moi, le redisant une mort point cruelle ;

Sinon, que sur moi-même il vienne rebondir

Et frapper justement une âme criminelle !

À moins que pour ainsi périr il soit trop tard,

Mort deux fois, de partir, et de te dire « Pars ».

John Donne, Poèmes, traduction J. Fumier et

Y. Denis, Poésie / Gallimard, 1991, p. 197.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, l'expiration, baiser, spectre, mourir, partir | ![]() Facebook |

Facebook |

27/03/2016

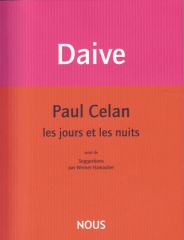

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits : recension

La poésie de Celan et sa correspondance sont maintenant, pour une grande partie, disponibles en français et, en France, de nombreux travaux ces vingt dernières années ont exploré différents aspects de l’œuvre — on pense notamment aux livres majeurs de Jean Bollack, aux études de Martine Broda, Alain Suied, Jacques Derrida, Yves Bonnefoy et, récemment, de John. J. Jackson et Stéphane Mosès. Jean Daive a déjà écrit autour de ses relations avec Celan (Sous la coupole, P.O.L, 1996) ; ce dernier livre réunit des textes de dimensions inégales — entretiens, essais, conférence, souvenirs — et qui portent sur des sujets variés : la vie de Celan, ses traductions, ses réflexions sur la poésie, le lien avec Ghérasim Luca, l’affaire Goll. Livre hétérogène donc, qui vise à rappeler ce que furent les activités de Celan et à aborder divers aspects de sa personnalité. C’est aussi le propos de Werner Hamacher, grand lecteur de Celan, qui analyse une partie du texte de Daive, mais il faudrait une chronique entière pour rendre comte de ces ‘’suggestions’’ d’une bonne cinquantaine de pages.

Jean Daive a connu Celan jusqu’à sa disparition en 1970 ; il a traduit ses poèmes (« La traduction de « Strette » côte à côte au Royal Panthéon. À sa droite », Sous la coupole, p. 17) et, encore avec lui, quelques-uns du poète allemand Johannes Poethen pour la revue L’Éphémère, republiés ici avec le texte original. Il a passé beaucoup de temps dans le bureau de Celan à l’École normale de la rue d’Ulm, en promenades et conversations « sous les marronniers de l’avenue des Gobelins ». Il a choisi d’ouvrir le livre en reprenant un entretien avec Bernard Böschentein qui, spécialiste de Hölderlin, a été un familier de Celan : c’est donner un autre regard sur le poète, qui complète son expérience.

Dans le portrait très construit que donne Jean Daive est mise en relief la complexité du poète.

On en saisit un aspect dans un chapitre consacré à Ghérasim Luca ; les deux poètes étaient proches, notamment parce que pour eux « une langue se dématérialise, se décompose et la poésie se réalise comme au travers d’un fantôme syllabique qui en serait le titre ». La décomposition donne les moyens, comme l’analyse Bernard Böschentein, « de refaire à partir de zéro une langue qui est d’abord faite d’intervalles, faite de pauses, faite de césures, faite de silences ». La réflexion sur la langue a son accomplissement dans le travail de traduction, essentiel dans la vie de Celan — « véritable combat contre la mort », selon Jean Daive — ; la liste de ses traductions, complètes ou partielles, est impressionnante, des quelques strophes de ‘’La Chanson du mal aimé’’ à Ungaretti, Mandelstam, du Bouchet et Daive, des sonnets de Shakespeare à Michaux. Et Rimbaud ; pour ‘’Le Bateau ivre’’, il s’agissait non d’écrire un équivalent en allemand mais de créer une œuvre originale : hanté qu’il était par l’image de l’abîme, celui où ont disparu les morts des camps nazis, la traduction « métamorphose l’idée du voyage en pensée de la déportation et rend la vérité rimbaldienne (la descente aux enfers) apocryphe. » Pour lui le poème, toujours, « est mémoire ou proximité de l’abîme » et c’est parce qu’il a cette importance que l’ « affaire Goll » a été une épreuve qu’il n’a pu surmonter.

Après la mort en 1950 du poète Yvan Goll, Claire Goll accusa Celan d’avoir plagié son époux et mena une campagne violente contre lui, alors que le recueil publié par Celan reprenait des poèmes qu’il avait édités en 1948, donc avant de connaître le couple — elle avait introduit dans une édition posthume de Yvan Goll des fragments empruntés à ce recueil. En Allemagne, l’antisémitisme toujours bien vivant s’empara de ces mensonges, bien que le trucage ait été mis au jour et la vérité rétablie par des amis du poète, d’abord par Peter Szondi. C’est l’engrenage : Celan a refusé de minimiser l’affaire, Claire Goll représentant alors pour lui toute l’hostilité du monde, et il a longtemps multiplié les lettres(1) sur l’’’Affaire’’, cherchant sans cesse des appuis et à susciter des pétitions en sa faveur. Il lui fallait l’impossible : que son innocence soit reconnue partout et clamée, l’Affaire rejoignant « une somme de culpabilité, décisive et tragique ».

Cette extrême difficulté à vivre les attaques calomnieuses de Claire Goll ont contribué à ruiner un équilibre précaire, le souvenir des camps toujours vivant, la tentation de se donner la mort toujours présente : jusqu’à proposer à son épouse de mourir ensemble. Car comment être là ? Daive rapporte le goût qu’avait Celan pour le cirque, c’est-à-dire pour l’activité de ces nomades jamais installés, fixés dans un lieu, lui-même ne voulant pas « être l’habitant et le représentant d’un pays spécifique ». Comment vivre le présent, quand on vit « la souffrance au jour le jour » ? Ingeborg Bachmann a relaté dans un roman autobiographique, Malina, sa relation, d’une certaine manière impossible, avec Celan, qui avait « l’art ou la stratégie de provoquer les circonstances conflictuelles où le pardon joue un rôle actif. »

On n’a fait qu’aborder ce livre témoin d’une amitié vraie. Daive analyse de manière aiguë aussi bien la complexité de la relation de Celan avec son épouse, Gisèle Lestrange, que le déroulement et le sens des attaques de Claire Goll et la place du Méridien dans l’œuvre. Vingt ans après Sous la coupole, il donne un portrait chaleureux et vivant.

- On lira par exemple une lettre de 1962 de Celan à René Char sur l’affaire Goll, dans Paul Celan, René Char Correspondance, 1954-1968, édition établie, présentée et annotée par Bernard Badiou, Gallimard, 2015, p. 138-145.

Jean Daive, Paul Celan, les jours et les nuits, suivi de Suggestions, par Werner Hamacher, NOUS, 216 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 16 mars 2016.

Le n° 4 des Carnets d'eucharis, organisé par Nathalie Riera, outre un hommage à Charles Racine, publie un ensemble de portraits d'écrivains.

J'ai proposé un portrait de Jean-Luc Sarré et conduit un entretien avec Claude Chambard.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean daive, paul celan, les jours et les nuits | ![]() Facebook |

Facebook |

26/03/2016

Branimir Scepanovic, La bouche pleine de terre

Je ne sais plus qui je suis ni où je me trouve : je guette le moindre signe de vie, son, odeur ou forme visible, qui me convaincrait qu’avec ma mémoire ne s’est pas tarie l’ultime lumière. Mais j’espère en vain : dans des ténèbres opaques où sont abolis l’espace et le temps, je flotte, sans même sentir mon corps, comme un grain de poussière perdu qui n’a que la conscience de son infime existence.

C’est la mort, me dis-je, et j’ouvre les yeux.

Je gis sur le dos, immobile, dans une herbe parfumée. La nuit d’été se balance comme une cloche incandescente dont le bourdonnement fait naître des essaims d’étincelles. Écrasé par tant de beauté, je ne décèle en moi ni souffrance, ni peur, ni joie. Mais le ciel violet s’apaise soudain et l’éclat glacé des étoiles le rapproche de mes yeux vides.

Branimir Sepanovic, La bouche pleine de terre, traduit du serbo-croate par Jean Descat, 10/18, 1983, p. 163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : branimir scepanovic, la bouche pleine de terre, mémoire, évanouissement, nuit, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

25/03/2016

Aimé Césaire, Soleil cou coupé

Tatouage des regards

Yeux accrochés à leur haut pédoncule hypertrophié yeux d’anacardier et pus de tannin sur moi braqués comme un regard de mauvais fruit comme des mouches d’abattoir comme une barbe de justicier

certes je suis du monde l’être le plus percé

chaque homme qui me rencontre s’adjugeant le droit de me planter un clou au hasard de ma tête de mon cœur de mes mains de mes yeux

mais ma grande joie est de tromper les coups : férocité de mon intimité là où ils pensaient trouver le vide — vide sable et friable bois de termite au lieu de l’aubier qu’à volonté non saisonnière je me fabrique —

Penaude en est leur ancre

cependant que fait le gros dos et roucoule mon encre qui remonte encore en sève à la surface me donner une couleur où commodément attendre et surprendre (dans cette forêt où il faut être bête comme Christ, et chou pour être crucifié) l’imbécillité des coups de larrons des clous toujours à l’affût

Aimé Césaire, Soleil cou coupé, K éditeur, 1948, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aimé césaire, soleil cou coupé, yeux, coup, violence, résistance, encre | ![]() Facebook |

Facebook |

24/03/2016

Varlam Chalamov, Les années vingt

Les années vingt furent la grande époque des querelles littéraires et des joutes poétiques sur les sept collines de Moscou, au musée Polytechnique, à l’Amphithéâtre communiste de l’université de Moscou, au club universitaire, dans la salle des Colonnes de la Maison des Unions. L’intervention de poètes et d’écrivains avait toujours beaucoup de succès. Même des clubs comme celui de la Banque d’État rue Néglinny, faisant salle comble ces soirs-là.

Imaginistes, comfuturistes, nitchevokistes, poètes-paysans, constructivistes, phraseuristes, Kuznitsa, Piereval, LEF, RAPP, et tant d’autres... Ils étaient légion.

Ces joutes se déroulaient à la façon des drames historiques de Shakespeare :

Scène V. Entrent Maïakovski et Polonski : ils se battent. Bruits de lutte. Ils sortent.

Scène VI. Entrent Voronski et Averbakh. Voronski (tirant l’épée) : « Excusez-moi, je... » Ils sortent en se battant.

Scène VII. Une forêt obscure. Entre Asséev promenant ses regards à l’entour. Lejnëv s’avance vers lui.

Varlam Chalamov, Les années vingt, traduction du russe Christiane Loré, Verdier / Poche, 2008, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : varlam chalamov, les années vingt, poésie, joute, théâtre | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2016

Ariane Dreyfus, Quelques branches vivantes

Le centre de la scène

Elle danse très loin.

C’est ainsi que je rêvais. C’est pourquoi je reste dans le noir. Mais j’ai soif. Cette soif d’une liberté qui recule.

Il vient lui aussi.

Sans le dire entrouvre l’arabesque d’une main

Qu’on veut libre.

L’embrasse avec ses jambes ouvertes le temps d’être portée là-haut

Contre lui.

Son visage contient des choses humaines on se souvient

Mais c’est dans l’articulation que l’histoire vient.

Toujours ce temps pour faire un geste

Ne plus le revoir.

Ariane Dreyfus, Quelques branches vivantes, Poésie / Flammarion,

2001, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Saba Umberto | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ariane dreyfus, quelques branches vivantes, danse, rêve, baiser, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

22/03/2016

Claude Chambard, Carnet des morts

Les feuilles sont mortes sur votre tombeau,

grand-père que je ne connais,

élevé dans la forêt, la hache dans les deux poings.

Perdu dans les rues des villes,

pleurant le départ des enfants,

& la femme morte trop jeune.

Où serions-nous allés ?

Qu’auriez-vous montré à l’enfants ?

Vous seriez-vous battu avec Grandpère ?

Ou de votre air doux auriez-vous dit :

— Je vais partir, je ne vous gênerai plus.

Longue silhouette de dos

disparaissant après le virage du pont.

À pieds toujours, cinq kilomètres vers l’autre village

où même la ferme ne vous appartient plus,

dévorée par la fratrie infectée.

Car l’adieu c’est la nuit.

La langue, la voix impossible.

Le nom est un silence. On ne peut en compter les syllabes

Ce n’est pas la mort, ce n’est pas la vie.

Un rêve, les mains jointes, près du coffret où s’entassent les lettres perdues.

Une longue marche — toujours vivant —

sans me soucier des murs

ni du tunnel

ni du balancier des heures.

Claude Chambard, Carnet des morts, Le bleu du ciel, 2011, p. 55-56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, carnet des morts, tombeau, mémoire, solitude, adieu | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2016

Jean-Claude Pinson, Alphabet cyrillique : recension

Il faut commencer par la quatrième de couverture, Jean-Claude Pinson y prévient le lecteur, Alphabet cyrillique est un « livre au genre délibérément indécis » qui, notamment, mêle « micro-fictions, bribes de poèmes, fragments autobiographiques, dialogues et jeux sur les langues ». À quoi s’ajoutent « un abécédaire enfantin, contenant un bestiaire, un livre sur l’art d’être grand-père et même un manuel de russe pour grands débutants ». Ce pourrait être, puisque le lecteur se déplace de Tharon-Plage, près de Nantes, à divers lieux en Russie, un journal, genre en effet plutôt ‘’indécis’’, mais le narrateur proteste, « on ne va quand même pas céder à la facilité du récit de voyage ». Le lecteur, déconcerté, se réjouit alors d’un sous-titre prometteur, ‘’album, mode d’emploi », mais le commentaire qui suit ne peut le rassurer : après avoir lu « oui, c’est un album, juste un album », il apprend que « Bien sûr vous pouvez le feuilleter, juste tourner les pages. Et même en sauter tant que vous voulez ». Mais de quoi donc s’agit-il ? Pour l’Académie française au xixe siècle, l’album permettait de noter des faits, des rencontres remarquables, etc., au cours d’un voyage. C’est bien ce que l’on découvre dans l’Alphabet cyrillique, avec beaucoup, beaucoup d’autres éléments bien éloignés de ce qu‘offre un album. On trouve d’ailleurs au fil des pages des tentatives pour définir autrement le livre ; pas un roman, non, plutôt « Un pot-pourri d’anecdotes (...), qui s’en vont zigzaguer en tous sens ». Pourquoi pas ? mais c’est encore négliger bien des aspects, et l’on a le sentiment que le lecteur, comme l’auteur, ne parviendra pas à « voyager confortablement jusqu’au bout de ce foutu livre ».

Recommençons autrement la lecture, et voyons ce qui la rend confortable.

Comme dans certains récits et, toujours, dans une pièce de théâtre, tout commence par la présentation des personnages qui évoluent ensuite dans le livre. Quatre seulement sont de notre époque, le narrateur Aïe Ivanovitch, dit aussi Aïe-et-moi, dont les caractéristiques sont largement empruntées à Jean-Claude Pinson, sa petite fille Alice, ou Alissa, Alissenka, le bolchévik Caelebs, dont le nom latin signifie ‘’célibataire’’, et les 33 lettres de l’alphabet cyrillique. Les autres figures, très présentes, sont des avatars, des incarnations : écrivains : Lermontov, Beaudelaire (« Se prend pour le vrai Baudelaire ») et Leopardi, ou philosophe : Kojève. Cette petite équipe, qui prend le train, l’avion et se déplace de Moscou à la Sibérie, donne son avis sur les faits du monde, commente les habitudes de ceux qu’elle rencontre, critique la politique colonialiste de la Russie, compare, admire, condamne, bref : vit et livre souvent une analyse argumentée de ce qu’elle observe. On ne s’étonne pas, par exemple, que le russe akoula, ‘’requin’’, évoque rapidement l’hélicoptère du même nom qui expédie des roquettes sur les civils ; le décembriste que fut Lermontov, apprenant l’action des Pussy Riot, manifeste son admiration ; un parallèle est fait entre la guerre en Tchétchénie, avec les bombardements de Grozny, et la guerre d’Algérie, et un texte de Pouchkine est cité à propos de la haine des Tcherkesses pour les Russes.

L’actualité, l’Histoire qui se vit, n’occupe pas, loin s’en faut, tout le livre, et le narrateur y insiste, se mêle « à la très grande notre histoire minuscule ». Des fragments autobiographiques dispersés renvoient à la vie de Jean-Claude Pinson, mais peu importe parce qu’elles apparaissent comme des séquences romanesques ; ainsi, le récit du grand-père relatif à sa captivité pendant la guerre de 14-18 avec des Russes, ou le souvenir d’enfance de l’hiver à la campagne, avec un mode de chauffage archaïque (bouses de vache séchées), et le suicide de la tante dans un étang, « histoire de moujik, déjà, bien avant qu’on lise (...) la moindre ligne de Tolstoï ou Dostoïevski. » Ces deux fragments lient la vie du narrateur à la Russie, comme la relation de l’achat, dans une librairie parisienne de Un héros de notre temps ; il s’agit d’un roman de Lermontov, dont des éléments de la vie sont rapportés ici et là, par le narrateur ou l’avatar de l’intéressé, avatar qui est supposé lire un de ses poèmes. D’autres écrivains russes ou soviétiques apparaissent, Gogol et Le Manteau, Venedikt Erofeïev (1938-1990), Vassili Grossman, Daniil Harms, Ossip Mandelstam, Maïakovski, Anna Akhmatova, Essénine, Nabokov, Tourgueniev, Tsvétaïéva, Chalamov, etc., beaucoup ayant été victimes de la terreur stalinienne.

N’y aurait-il donc que des écrivains russes à lire ? Non, pas du tout, et même en parcourant la Russie le narrateur cite volontiers Deleuze et Hölderlin — « allez direct à ses poèmes », évitez les commentaires de Heidegger ! —, Mallarmé (sous la forme ‘’Mllrm’’) et Bataille, ou Emmanuelle Pireyre, bien vivante, et les allusions à d’autres ne manquent pas : « Pierrot le creusois » pour Pierre Michon, « le goût de quel Orient désert » rappelle à notre mémoire Bérénice de Racine, « L’amour la poésie » renvoie à Éluard, « philosopher dans le boudoir » à Sade et (il) « se voit expédié loin de rueil » à Queneau. On relèvera d’autres clin d’œil qui évoquent par exemple Beckett, Gabriel Garcia Márquez ou, plus explicite, un film de Robert Bresson. Oui, on voit bien que c’est un livre plein de lectures. Et de musique ; pas seulement celle de Janacek et Chostakovitch. Si Jean-Claude Pinson parle de l’ « art jazzy de la surprise » de Pouchkine, c’est qu’il est aussi un passionné de jazz(1) : on lit les noms d’Eric Dolphy, d’Archie Shepp, d’Ornette Coleman...

Il y a une vraie jubilation à énumérer ces mots particuliers que sont les noms de personnes. Lermontov, c’est aussi Lermantov, Lerma, Michel (pour Mikhaïl), l’acronyme M. I. L., ou encore Fantômas ; les noms de personnages de romans russes forment un poème, tout comme les diminutifs de prénoms féminins russes, en écriture cyrillique et latine. Cette jubilation est constamment lisible dans l’usage de la langue russe, dans l’introduction ici et là de mots anglais, allemands, latins, dans les nombreux jeux de mots (« appariés / à parier », « émeu / émeute / enrhumeu », « réalité longue / réalité langue », etc.), dans des titres de séquences (« palais et népalais », « spage de dératage », « fleuve amour et mignon lignon », etc.).

Mais tout cela rendrait la lecture confortable ? Oui ! même si bien des genres sont mêlés, le livre est fortement construit, et donc le lecteur ne s’égare jamais : les séquences suivent l’ordre de l’alphabet cyrillique. Pour chaque lettre, des mots servent d’exemples et permettent toutes les digressions et tous les jeux d’une langue à l’autre, et l’on sait bien que l’alphabet est du côté de l’apprentissage du sens des mots, donc de la connaissance du monde — ce n’est pas un hasard si la dernière page s’achève sur la salamandre, précisément sur la question de la petite Alice-Alissa, « c’est quoi une salamandre ? ». Dernière page avant les index et, à nouveau, une foule de noms.

Résumons, si cela est possible. Alphabet cyrillique est une somme qui évoque, toujours discrètement, une vie militante, des lectures, des voyages, des enthousiasmes, qui prouve une curiosité sans cesse en éveil — et sans cesse réveillée par la présence de l’enfance —, où l’on regarde les choses avec l’humour de qui aurait voulu que le monde change un peu, mais « Dégringoler, nos espérances n’ont jamais fait que ça, depuis des décennies ».

____________________________________________________________________

Occasion de rappeler les poésies et proses de Free jazz, éditions Joca Seria (Nantes, 2004), de Jean-Claude Pinson.

Jean-Claude Pinson, Alphabet cyrillique, Champ Vallon, 2016, 368 p., 24 €.

A l'occasion de la parution de

Ciné-plage

d'Etienne Faure

Alphabet cyrillique

de Jean-Claude Pinson

aux éditions Champ Vallon

la librairie Michèle Ignazi

a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec

Etienne Faure

et Jean-Claude Pinson

le mardi 22 mars 2016

à partir de 19 heures

Librairie Michèle Ignazi

17, rue de Jouy

75004 Paris

0142711700

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, alphabet cyrillique, russie, littérature russe, lermontov, voyage, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

20/03/2016

Cédric Demangeot, Une inquiétude

À propos du vers

- Le vers, ce petit bras. Ce petit bras cassé.

2 . Je

vais à la

ligne parce que l’

Histoire a séparé

mon corps.

3. Le vers est une maladie. Un dysfonctionnement du corps — qui ne peut pas ne pas intervenir dans la production de sens — intervenir par interruption. Le vers est ce qui se produit à chaque fois que le corps entrave le trajet de la langue — à chaque fois que la langue trébuche sur le corps — et le poème est le son de la chute ensemble de ces deux morceaux que l’Histoire a séparés.

4. Avoir le sens du vers : savoir (sentir) à quel endroit la langue doit (se) rompre — afin que plus (ou moins) de sens qu’elle n’en peut physiquement supporter passe.

[...]

Cédric Demangeot, Une inquiétude, Poésie / Flammarion, 2013, p. 221 .

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demandent, une inquiétude, le vers, le corps, la langue | ![]() Facebook |

Facebook |