29/04/2015

Franz Kafka, À Milena

Dans l’introduction de cette nouvelle traduction des lettres de Kafka à Milena Jesenska (seules les lettres de Kafka ont été conservées), Robert Kahn rapporte ce que l’on sait de leur première rencontre, à Prague en 1919. La jeune femme, âgée de 23 ans, fille d’un médecin pragois célèbre, vivait à Vienne avec son mari ; elle avait lu un texte de Kafka et elle souhaitait le traduire en tchèque. Une correspondance commence à partie de mars 1920, elle s’interrompt en décembre mais quelques lettres sont à nouveau écrites, la première fin mars ou début avril 1922, la dernière en décembre 1923, de Berlin, peu de mois avant la mort de l’écrivain le 3 juin 1924. Comme les Lettres à Felice et les Lettres à Ottla(1), les lettres à Milena sont une œuvre littéraire et, cela a souvent été écrit, constituent un portrait complexe de Kafka ; dans l’article nécrologique qu’elle a publié, repris pour clore ce volume, Milena insiste sur un trait majeur : il « voyait le monde avec une telle lucidité qu’il n’a pas pu le supporter et qu’il devait mourir, parce qu’il ne voulait pas faire, comme les autres, de compromis. » (298)

Les lettres, souvent très longues, parfois rédigées à différents moments de la journée, forment une tentative de comprendre ce qu’il en est de la relation à l’autre, en même temps qu’elles construisent une liaison très particulière — Kafka et Milena ne se rencontrent que quelques jours en 1920 —, une passion partagée dans les mots puisque l’on peut déduire le contenu des lettres de Milena par les commentaires détaillés de Kafka. Une certaine intimité naît rapidement, visible par la passage de « Madame Milena » à « Milena » et à « Toi », et parallèlement Kafka signe « FranzK », Milena ayant lu d’abord son prénom « Frank », puis « Ton » et « F » ; il note dès les premières lettres que connaître Milena est « de l’ordre des retrouvailles » (35) et il insiste sur le fait que l’un et l’autre pensent les mêmes choses et éprouvent les mêmes sentiments aux mêmes moments. Il rapporte un rêve du 1er octobre où la relation introuvable est dite, « on s’intervertissait continuellement, j’étais Toi, Tu étais moi » (255). Fantasme de la fusion, donc, et peur constante que le lien fragile de la correspondance se rompe.

De là, une vie faite d’attente, l’absence de la lettre quotidienne, ou du télégramme, provoque l’angoisse, ce qu’écrit Kafka : « (...) toute la journée préoccupé par tes lettres, dans la souffrance, l’amour, le souci et une sorte de peur tout à fait indéterminée devant l’Indéterminé » (216). Chaque lettre, lue et relue, suscitant des questions pour obtenir une nouvelle lettre, est la clé de la relation de Kafka à Milena. Lui conseillant dans une lettre de moins consacrer de temps à la correspondance, il fait marche arrière dans la lettre suivante, « deux lignes suffisent, même une seule, même un mot, mais ce mot je ne pourrais m’en passer qu’en souffrant terriblement » (133). Les lettres sont une présence, faites pour « qu’on y enfouisse le visage et qu’on perde la raison » (52). Non que Kafka ne souhaite pas la proximité physique ; il écrit qu’il lui faudrait venir à Vienne et repartir avec la jeune femme, mais il retarde sa venue, persuadé qu’il « ne supporterai[t] pas la tension mentale » (39). "Amour de loin" ? Robert Kahn remarque justement que Kafka n’écrit jamais « je » devant le verbe "aimer" : il est Kafka, Franz, un nom : pas un sujet. C’est pourquoi il peut écrire qu’il est « incompréhensible que l’on puisse être loin de toi » (90) et que « la vraie Milena est ici » (47, ici c’est-à-dire dans la chambre, par ses lettres.

La distance entre Prague et Vienne pourrait être franchie sans trop de difficultés, mais comme c’était le cas quand il était fiancé à Felice, l’important n’est pas du tout d’abolir la séparation ; tout au long de cette correspondance d’une année, s’expriment le désir de vivre avec Milena et l’impossibilité de le faire, l’impossibilité d’admettre que l’on puisse « se prendre d’intérêt pour [lui] » (58). Le mot, récurrent, qui éclaire son lien complexe à Milena comme, d’une autre manière, au monde qui l’entoure, est "peur" : la phrase « ta relation avec moi je ne la connais pas du tout, elle appartient tout entière à la peur » (65), a pour complément : « cette peur [du monde] n’est pas seulement peur, mais aussi désir d’une chose qui soit plus que tout ce qui produit la peur « (275).

Écrire à Milena (à Felice, etc.) n’aboutit certainement pas à supprimer la peur, écrire étant toujours « se dénuder devant des fantômes » (279), mais cette mise à nu permet de supporter l’insupportable, le fait d’être né (comme il l’écrit), grâce à l’illusion pour un temps de ne plus être entièrement absent au monde. Kafka, qui savait ce qu’était la psychanalyse (dont il refusait la prétention à guérir), affirmait que sa maladie, la tuberculose, n’était pas seulement un mal physique, et la tranquillité — ou « une certaine forme d’intranquillité » — était nécessaire pour recouvrer la santé, et la "présence" épistolaire de Milena valait un séjour dans un sanatorium. Cette présence-absence, en effet, était le moyen de demeurer « seul dans sa chambre » sans l’être, « condition préalable de la vie » (100).

Il faut insister sur le fait que Robert Kahn, outre qu’il traduit l’intégralité des lettres d’après les dernières éditions scientifiques allemandes, respecte au plus près l’écriture si particulière de Kafka, n’adapte pas le texte à son gré, comme l’avait fait Vialatte autrefois (pour ces lettres comme pour Le Procès et d’autres œuvres) — il ne traduit pas angst par « angoisse » chaque fois que le mot apparaît, il conserve la ponctuation très personnelle de Kafka, il restitue son humour, etc. ; les notes sur les événements, les personnes, les lieux, brèves mais précises, facilitent la lecture. On lit ces lettres à Milena comme les récits et nouvelles de Kafka : il « ne cherche toujours qu’à communiquer du non-communicable » (275), ce qui est l’objet de la littérature.

Kafka, À Milena, traduction de l’allemand et introduction de Robert Kahn, NOUS, 2015, 322 p., 18 €.

Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 15 avril 2015

1. Franz Kafka, Lettres à Felice, I et II et Lettres à Ottla, traduction Marthe Robert, 1972 et 1978, Gallimard.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, à milena, lettres, souffrance, présence, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |

28/04/2015

Georg Trakl, "Chant d'un merle captif", dans Œuvres complètes

Chant d’un merle captif

Souffle obscur dans les branchages verts.

Des fleurettes bleues flottent autour du visage

Du solitaire, du pas doré

Mourant sous l’olivier.

S’envole, à coups d’aile, la nuit.

Si doucement saigne l’humilité,

Rosée qui goutte lentement de l’épine fleurie.

La miséricorde de bras radieux

Enveloppe un cœur qui se brise.

Georg Trakl, Œuvres complètes, traduites de l’allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1972, p. 130.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, chant d'un merle captif, nuit, solitude, olivier, cœur | ![]() Facebook |

Facebook |

27/04/2015

Jean Follain, Appareil de la terre

Gestes

Au soir éblouissant

ceux qui font ce geste :

clore un vêtement noir

regrettent une jaune terre

où se prenaient leurs pieds.

D’autres que cernent la mer

sur le banc de sable

agitent les bras.

Certains gardent enfin

en fermant les yeux

mais la fleur aux lèvres

le courage des muets.

Un se courbe

pour ramasser le morceau de pain

gonflé d’eau grise.

Matière aux songes

Parfois du milieu d’un champ

on entend les orgues d’église

et point le vent

les plantes gonflent

de rosée invincible

d’aucuns songent

devant la pierre violâtre

l’habit ravagé

les gants prêtés pour la journée

le chat dormant qui a voyagé

Jean Follain, Appareil de la terre, Gallimard,

1964, p. 40, 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Follain Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, appareil de la terre, geste, rêve, mer, fleur, eau | ![]() Facebook |

Facebook |

26/04/2015

Caspar David Friedrich, En contemplant une collection de peintures

Autoportrait

Deux moitiés font un tout, mais qui est moitié musicien, moitié peintre ne sera jamais qu’une entière moitié. Il arrive même qu’il n’y ait que des quarts entiers, voire moins que cela. C’est ce à quoi nos écoles semblent viser.

Les critiques d’art ont tiré des tableaux des règles auxquelles les artistes n’ont sans doute jamais réfléchi ; ils pensent qu’avec ces scories on peut aussi créer des peintures. Les sots !

L’art ne consiste pas à résoudre des difficultés ; cela s’appelle plutôt faire des tours d’adresse.

Faites donc, si vous le pouvez, des machines qui nourrissent en elles l’esprit humain et l’exhalent autour d’elles ! Mais vous n’êtes pas obligés de former des homme qui, dépourvus de volonté et d’énergie propres, ressemblent à des machines.

Caspar David Friedrich, En contemplant une collection de peintures, traduit de l’allemand, présenté et annoté par Laure Cahen-Maurel, Corti, 2011, p. 56, 65, 65,72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caspar david friedrich, en contemplant une collection de peintures, tableau, esprit humain, machine, critique, art, école | ![]() Facebook |

Facebook |

25/04/2015

Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduction Jean-Caude Schneider

Le chaos judaïque

Un jour, il arriva chez nous une personne qui nous était parfaitement étrangère, une jeune fille d’une quarantaine d’années, avec un petit chapeau rouge, un manteau pointu et de méchants yeux noirs. Prétextant qu’elle était originaire de la bourgade de Chavli, elle exigeait qu’on la mariât à Pétersbourg. Avant que nous ayons réussi à nous en débarrasser, elle avait passé une semaine à la maison. Parfois, des auteurs ambulants faisaient leur apparition ; c’étaient des gens barbus et aux longs vêtements, des philosophes talmudiques, des colporteurs de maximes et aphorismes de leur fabrication. Ils laissaient des exemplaires dédicacés et se plaignaient d’être persécutés par de méchantes épouses. Une ou deux fois dans ma vie, on me conduisit à la synagogue, comme s’il s’agissait d’un concert, après de longs préparatifs, c’est tout juste si l’on n’achetait pas un billet à un revendeur ; et ce que je voyais et entendais me faisait revenir dans une lourde hébétude. Il y a, à Pétersbourg, un quartier juif : il commence juste derrière le théâtre Marie, là où gèlent les revendeurs de billets, derrière l’angle de la prison de Lithuanie, qui a brûlé pendant la révolution. Là, dans les rues du Commerce, on rencontre des enseignes juives, avec un bœuf et une vache, des femmes avec des cheveux postiches qui s’échappent de leur fichu et des vieillards plein d’expérience et d’amour pour les enfants, trottinant dans leur redingote tombant jusqu’à terre. La synagogue, avec ses chapeaux pointus et ses bulbes, comme un somptueux figuier étranger, se perd au milieu de pauvres bâtisses.

[...]

Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduit du russe et annoté par Édith Scherrer, préface de Nikita Struve, Christian Bourgois, 2006 [L’Âge d’homme, 1972], p. 47-48.

Le chaos judaïque

Un jour, une personne totalement inconnue s’est présentée chez nous, une jeune fille d’environ quarante ans à chapeau rouge, au menton pointu, l’œil noir et mauvais. prétextant être originaire du bourg de Chavli, elle exigeait qu’on lui trouve un mari à Péterbourg. Elle resta une semaine à la maison jusqu’à ce qu’on réussisse à s’en débarrasser. De temps à autre des écrivains itinérants s’arrêtaient chez nous : personnages barbus, à longues basques, philosophes talmudistes, colporteurs d’aphorismes et apophtegmes imprimés et rédigés par eux-mêmes. Ils laissaient en partant des exemplaires dédicacés et se plaignaient d’être persécutés par de mauvaises femmes. Une fois ou deux dans ma vie on m’emmena à la synagogue, non sans de longs préparatifs, comme pour un concert, tout juste si l’on n’avait pas acheté un billet chez des revendeurs ; après ce que j’y ai vu et entendu, j’en suis revenu l’esprit péniblement enfumé. Pétersbourg a un quartier juif : il commence juste derrière le théâtre Marinski, là où les revendeurs de billets gèlent devant l’ange du château de Lituanie, la prison incendiée lors de la révolution. Là, dans les deux rues du Commerce, on tombe sur des enseignes juives, avec taureau et vache, sur des femmes dont les fichus laissent échapper des cheveux postiches, et sur des vieillards pleins d’expérience, affectueux avec les enfants, et qui trottinent dans leur redingote traînant jusqu’à terre. La synagogue, avec ses chapeaux coniques et ses coupoles en bulbe, son air d’exotique et fastueux figuier, s’était égarée entre de misérables bâtisses.

[...]

Ossip Mandelstam, Le bruit du temps, traduit et présenté par Jean-Claude Schneider, éditions Le bruit du temps, 2012, p. 45-46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, le bruit du temps, traduction jean-caude schneider, juif, pérzesbourg, synagogue, enfance, mariage | ![]() Facebook |

Facebook |

24/04/2015

Philippe Beck, Élégies Hé

74

Le talent anxieux d’une forme

crée l’ambiance de l’oubli.

Attention.

Pudeur sur l’horloge haute

peint la pierre de son image.

Silhouette se pose

devant le télescope du peintre du monde.

Le nez de cuivre et d’or

s’imprime par la fraîcheur.

Cendrillon infinie a goûté la pomme.

Ses jambes de danseuse de bronze

vont de l’avant.

Je me souviens du départ dans le printemps :

les briques anglaises

libèrent le ciel

qui respire inconsciemment.

Le fauve respire la fraïcheur

de cimes, et l’ombre de midi.

Il retrouve la tanière verte

dans des cafés

entourés de briques liées

par l’espace ailé.

Béquille demande espace.

Convalescence infinie commence.

Pour les déductions d’un pays.

Convalescent a des raisons

à midi.

Philippe Beck, Élégies Hé, Théâtre Typographique,

2005, p. 93.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, Élégies hé, forme, peintre, conte, ville, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2015

Jeremy Halvard Prynne, Perles qui furent — traduction Pierre Alferi

Salut, salut du soir

au matin pour l’égard

comment fais-tu pour voir

en arrivant si tard,

Parler ensemble ça

et là reprendre,

frivole enjambée vers

cœur à cœur fendre.

Comme vague à la rive

dont le jour se fait proche,

son temps court au devant

gai de la joue qu’il touche,

Et mot après mot, pas

à pas suivant regain

ils iront parlant sage

frisson, l’espoir maintient.

*

Nodding, nodding, day out

and in for a sake

How do you do it to see

arriving so late,

To talk to and fro with each

other renewing and walking,

step for a span wayward in

heart to heart breaking.

Much like waves upon a shore

whose day approaches

her time running to meet

with joy the face it touches,

And word upon word, step

by next step regaining,

the’ll walk and talk, wisely

flicker some hope remaining.

Jeremy Halvard Prynne, Perles qui furent,

Traduction Pierre Alferi, Éric Pesty éditeur,

2013, p. xxiv et 24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeremy halvard prynne, perles qui furent — traduction pierre alferi, salut, parole, vague, regain | ![]() Facebook |

Facebook |

22/04/2015

Bernard Noël, "De gauche autrement" [1991], dans L'Outrage aux mots

De gauche autrement [1991]

[...]

Il y a de quoi mourir de rire à la pensée que nos grands-pères se sont battus pour le droit au travail — seul droit que les régimes totalitaires de l’Est ont respecté au grand dommage apparemment de l’économie — et que la première conséquence de la liberté, à l’Est, est la mise au chômage d’une partie de la population.

Depuis toujours, la pensée politique est orientée vers la prise du pouvoir, et par conséquent vers sa conservation. Cela s’exprimait autrefois par l’hérédité du pouvoir absolu. La succession démocratique a introduit la relativité — jusqu’à quel point ? Et l’instauration du pouvoir économique ne rétablit-elle pas le pouvoir absolu, mais masqué ?

Le comble du génie politique est de faire admettre à l’opprimé la nécessité de son oppression. Le chômage remplit très bien cette fonction. rien n’est plus terrible dans l’Histoire que d’y observer la permanence d’un complexe de servilité, qui a toujours permis l’exploitation consentante de la majorité. la logique de cette permanence aboutit à ce pouvoir économique intelligent, brutal et universel.

Comment être de gauche autrement ? Peut-être une pensée politique nouvelle doit-elle se placer dans le déchirement absolu qui, au lieu de la conduire vers l’ordre et la gestion, lui ferait supporter le point de vue de sa propre destruction ? Une telle pensée ne saurait conduire à l’appropriation. [...] Toute pensée forte travaille dans la vision de sa propre mort et non dans le développement de son pouvoir, qui l’aveuglerait.

Bernard Noël, « De gauche autrement » [1991], dans L’Outrage aux mots, Œuvres III, P.O.L, 2011, p. 386-387.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, "de gauche autrement", dans l'outrage aux mots, chômage, explooitation | ![]() Facebook |

Facebook |

21/04/2015

André Gide, Les Nourritures terrestres

Adriatique, 3 heures du matin

Le chant de ces marins dans les cordages m’importune.

Oh ! si tu savais, si tu savais, terre excessivement vieille et si jeune, le goût amer et doux, le goût délicieux qu’a la vie si brève de l’homme !

Si tu savais, éternelle idée de l’apparence, ce que la proche attente de la mort donne de valeur à l’instant !

Ô printemps ! les plantes qui ne vivent qu’un an ont leurs fragiles fleurs plus pressées. L’homme n’a qu’un printemps dans la vie et le souvenir d’une joie n’est pas une nouvelle approche du bonheur.

Rome, Monte Pincio

Ce qui fit ma joie ce jour-là, c’est quelque chose comme l’amour — et ce n’est pas l’amour — ou du moins pas celui dont parlent et que cherchent les hommes. — Et ce n’est pas non plus le sentiment de la beauté. Il ne venait pas d’une femme ; il ne venait pas non plus de ma pensée. Écrirai-je, et me comprendrais-tu si je dis que ce n’était là que la simple exaltation de la lumière ?

J’étais assis dans ce jardin ; je ne voyais pas le soleil ; mais l’air brillant de lumière diffuse comme si l’azur du ciel devenait liquide et pleuvait. Oui, vraiment, il y avait des ondes, des remous de lumière ; sur la mousse des étincelles comme des gouttes ; oui, vraiment, dans cette grande allée on eût dit qu’il coulait de la lumière, et des écumes dorées restaient au bout des branches parmi ce ruissellement de rayons.

André Gide, Les Nourritures terrestres, édition publiée sous la direction de Pierre Masson, Pléiade / Gallimard, 2009, p. 373 et 374.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré gide, les nourritures terrestres, mort, instant, apparence, amour, beauté, rome, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

19/04/2015

Pascal Quignard, Les mots sur le bout de la langue

La poésie, le mot retrouvé, c’est le langage qui redonne à voir le monde, qui fait réapparaître l’image intransmissible qui se dissimule derrière n’importe quelle image, qui fait réapparaître le mot dans son blanc, qui réanime le regret du foyer toujours trop absent dans le langage qui l’aveugle, qui reproduit le court-circuit en acte au sein de la métaphore. Les images ont besoin de mots retrouvés comme les hommes , chez qui le langage est second, tombant perpétuellement sous la nécessité d’être réagencés par la langage — d’être de nouveau acquis à l’idée de langage ; c’est-à-dire le vrai langage ; c’est-à-dire le langage où le réel est défaillant, où l’enfance remonte en même temps qu’Eurydice, où le sevrage les poursuit dans leur dos, où le désir de nouveau redresse le corps vers l’avant, érige, c’est-à-dire le langage où le ot manque.

Pascal Quignard, Les mots sur le bout de la langue, P.O.L, 1993, p. 77-78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les mots sur le bout de la langue, poésie, langage, image, réel | ![]() Facebook |

Facebook |

17/04/2015

Raymond Queneau, Fendre les flots

Quel est ton nom ?

Quel est ton nom ?

— Mon nom est naufrage

mon nom découpe l’horizon

seul, seul un mât surnage

survivrai-je à cet orphéon ?

L’ouragan étend ses trompettes

la mer multiplie ses trempettes

survivrai-je à ce rigodon ?

tout se tait puis tout se calme

la constance me tend sa palme

merci ! encore un effort

pour trouver quelque dictame

dans la perspective d’un port

Un chemin d’eau

Mon avenir est-il sur l’eau

souventes fois me le demande

Où est-il le temps des limandes

où nageant comme un serpentin

je traçais à travers les ondes

mon petit tout petit chemin

mais le crauleur s’est assagi

en restant sur la terre ferme

marcher sur l’eau est difficile

prendre le bateau bien banal

l’Océan dans mon esprit

engendre ici ces poésies

Je marche le long du canal

en regardant les chalands lents

poursuivre leur chemin fatal

vers le port de débarquement

Raymond Queneau, Fendre les flots,

Gallimard, 1969, p. 57 et 170.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, fendre les flots, naufrage, mer, terre, chemin, nom | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2015

Nathalie Quintane, Tomates

[...] C’est une autre fois , au Maroc, sur la côte, à Safi, en 2002. Un festival. L’inauguration du festival. Nous entrons dans un bâtiment public un peu décrépit, une vaste salle avec des chaises alignées, et devant, une estrade, haute. Une très longue estrade, et dessus, une longue table rectangulaire recouverte d’une nappe verte. On nous fait signe de ne pas nous asseoir au premier rang. Nous savons que les discours des officiels seront en arabe, que certains d’entre nous ne comprendront pas, mais qu’il est hors de question de ne pas assister à la cérémonie (on nous l’a dit). Nous attendons, nous discutons, je parle avec une poète assise derrière moi. Quand je me retourne, des policiers occupent le premier rang, dans une tenue calquée sur celle de la police française. Les officiels arrivent, un par un, montent sur l’estrade ; le plus jeune , qui doit avoir pas loin de soixante ans, puis les autres, âgés, qui semblent respecter une hiérarchie précise. L’un d’eux a des lunettes noires. Ils se tiennent droit. Ils sont graves. Ils vont parler, longtemps. Ils viennent d’avant, bien sûr, du Maroc d’avant ou de juste avant — mais ça, je n’ai pu me le dire qu’après, quand on a quitté la salle. Pour le moment, tandis qu’ils parlent, c’est moi qui suis dans leur temps, bouclée dans le présent qui est leur présent. Je ne bouge pas. Si je m’évanouis, parce qu’il fait une chaleur étouffante dans cette salle, je m’évanouirai droite sur ma chaise. Je sais que je vais sortir. D’ici là, l’important, c’est de ne pas se faire remarquer.

En fait, je n’ai jamais raconté cette scène-là comme ça, mais pour ce livre je dois faire quelques concessions, je dois écrire quelques au lieu de des, par exemple — des concessions —, parce que quelques concessions est rythmiquement comme un petit cheval qui galope et que je sais que cela fera plaisir, ce petit cheval qui galope, et qu’on me tiendra rigueur, si je ne fais pas galoper le petit cheval. Ils diront : tiens, elle n’a même pas fait galoper le petit cheval ; elle la soigne pas, sa langue ; on peut même pas dire : mais quelle langue ! — il est négligent, cet auteur. Alors je me suis dit que pour une scène onirique, à touche onirique, saveur onirique, il me fallait l’aide de Gérard — on appelle par leur prénom les écrivains malheureux, les personnes atteintes d’une gloire soudaine, qu’on s’accapare ainsi sachant pertinemment que c’est ce qu’elles redoutent le plus. Nerval est le meilleur pour dire le rêve, et comme je prends comme lui au sérieux les inventions des poètes, je l’ai rappelé pour ne pas être seule sidérée sur ma chaise.

Nathalie Quintane, Tomates, Points / Seuil, 2015 [P.O.L, 2010], p. 59-61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie quintane, tomates, récit de rêve, langue, nerval | ![]() Facebook |

Facebook |

15/04/2015

Franz Kafka, Lettres à Felice

Mes rapports avec la littérature et mes rapports humains sont immuables, ils ont leurs causes dans mon être, nullement dans des circonstances momentanées. Pour écrire, j’ai besoin de vivre à l’écart, non pas « comme un ermite », ce ne serait pas assez, mais comme un mort. Écrire en ce sens, c’est dormir d’un sommeil plus profond, donc être mort, et de même qu’on ne peut pas arracher un mort au tombeau, de même on ne peut pas m’arracher à ma table de travail dans la nuit. Cela n’est pas directement lié à mes rapports avec les gens, il se trouve simplement que je ne puis écrire, et vivre par conséquent, que de cette façon systématique, continue, stricte. Or toi [Felice], comme tu le dis, cela te sera « très lourd à porter ». Depuis toujours j’ai eu peur des gens, non pas des gens eux-mêmes à proprement parler, mais de leur intrusion dans mon être débile, voir ceux auxquels j’étais le plus lié pénétrer dans ma chambre m’a toujours causé de l’effroi, c’était plus que le pur symbole de cette crainte.

Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduit de l’allemand par Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 472.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, écrie, vivre, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

14/04/2015

Eugène Savitzkaya, Fraudeur

Mais qu’est-ce qu’un verger sans l’herbe, sans la couleur de l’herbe, sans la douceur de l’herbe, l’herbe à sifflets stridents ou adoucis pour imiter le cri de la poule faisane ? Qu’est-ce qu’un verger sans la fétuque, sans le pissenlit, sans la patience ? l’herbe qui amortit les chutes, l’herbe qui nourrit les lapins et les oies. À chaque brin d’herbe, un vœu : que la mère guérisse, que les prunes soient nombreuses, que le pêcher revive, que les cerises brillent de jus frais, que les jambes de Marie-Claire s’ouvrent et se ferment sur son beau sexe rougi, fesses sur la pierre du seuil de sa maison, qu’apparaisse le chevreuil égaré en plaine, que l’ennemi se détourne, que la truite se laisse prendre dans le barrage de fortune sur le ruisseau limpide du parc du château, que le baron ne survienne pas son fusil à l’épaule quand on est bien au frais sous la cascade dans le trou d’eau, que la neige soit abondante, que le père soit moins brutal, que le brouillard de novembre soit épais sur les champs et que le bois des tombes demeure invisible, que les oies s’envolent enfin et disparaissent dans le ciel, que la rhubarbe soit tendre, que les oreilles des lapins soient douces, que l’été soit chaud, que viennent bien les pivoines blanches et les pivoines rouges, que les branches des cassis soient chargées de baies, que l’école s’arrête, que le trésor soit trouvé près de l’antique glacière du parc du château.

Eugène Savitzkaya, Fraudeur, éditions de Minuit, 2015, p. 48-49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, fraudeur, herbe, vœu, animaux, saison | ![]() Facebook |

Facebook |

12/04/2015

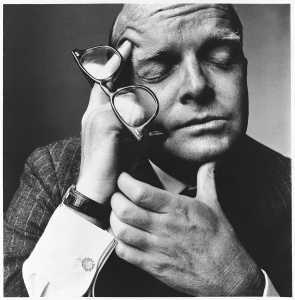

Truman Capote, Les Chiens aboient (souvenirs, sites, silhouettes)

Fontana Vecchia

Avant l’aube, quand les étoiles s’abaissent à l’horizon devant les fenêtres de ma chambre, grosses comme des hiboux, un tintamarre prend naissance tout au long du chemin abrupt et parfois périlleux qui descend des montagnes. Ce sont les familles de fermiers qui se rendent au marché de Taormina. Devant les sabots vacillants des ânes surchargés viennent s’éparpiller des pierres détachées du talus. Des rires nous arrivent par bouffées. Des lanternes se balancent ; on pourrait presque penser qu’elles font signe aux pêcheurs nocturnes qui, tout en bas, sont en train justement de hisser leurs filets sur la rive. Tout à l’heure, au marché, fermiers et pêcheurs se retrouveront. De petite taille, un peu comme les Japonais, mais solides ; en fait, il y a quelque chose de surabondant, presque, dans cette maigreur qui a la dureté d’une noix. Si vous les interrogez sur la fraîcheur d’un poisson, la maturité d’une figue, voyez quels grands comédiens ce sont là : Si ! buono ! On vous amène à sentir vous-même le poisson ; on vous exprime comme le fruit est bon par un roulement des yeux extatique et menaçant. Je me laisse toujours intimider. Non pas les villageois, qui tapotent froidement dans ces joies petites tomates et n’hésitent pas à renfler le poisson ni à tâter brutalement un melon. Aller aux provisions et prévoir un menu est partout un problème, je sais bien ; mais après quelques mois en Sicile, la ménagère la plus habile doit se méfier un peu.

Truman Capote, Les Chiens aboient - souvenir, sites, silhouettes, traduit de l’anglais par Jean Malignon, L’étrangère / Gallimard,1997 [1977], p. 49-50.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : truman capote, les chiens aboient, souvenirs, sites, silhouettes, sicile, taormina | ![]() Facebook |

Facebook |