20/08/2015

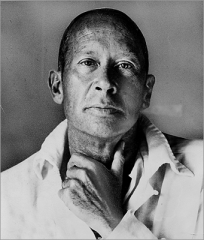

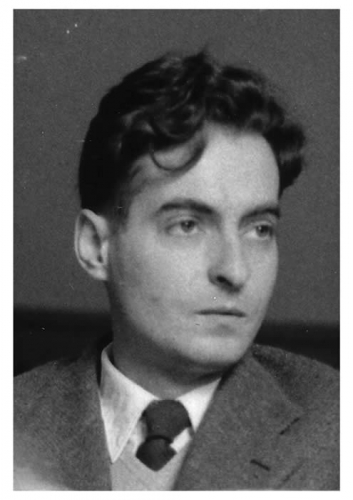

Edward Estlin Cummings, Paris

plus

pâle

que tous les pourquois

tapis

entre tes omoplates découvertes. — Voici

venir un solide gaillard en sarrau

de l’autre côté de la fenêtre, touchant les becs

de gaz un à un de sa canne

magique (au bout de laquelle une boule

de feu bouillonne enthousiaste)

vois

là et là ça explose

silencieux en crocus d’éclats. (Cela fait bien assez

de vie pour toi. Je comprends. Une fois

encore...) glissant

un peu plus bas ; embrasse-moi de ton corps soudain

incurvant de complètes questions chaudes

Edward Estlin Cummings, Paris, traduit de l’anglais et présenté par

Jacques Demarcq, Seghers, 2014, p. 33.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edward estlin cummings, paris, jacques demarcq, magie, feu, baiser | ![]() Facebook |

Facebook |

19/08/2015

Cummings, font 5

en dépit de tout

ce qui respire et bouge, puisque le Destin

(de ses très longues mains blanches

arrangeant chaque pli)

lissera entièrement nos esprits

— quand de quitter ma chambre

je me retourne, et (me penchant

dans le matin) j’embrasse

cet oreiller, chérie

où nos têtes ont vécu, ont été

Cummings, font 5, traduction et postface

de Jacques Demarcq, 2011, p. 81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cummings, font 5, destin, chambre, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

18/08/2015

Cummings, 95 poèmes

72

je veux bien que la vie

ne vaille de mourir, si

(et quand) les roses se plaignant

que leurs beautés sont vaines

mais pour l’espèce humaine

juger toute mauvaise graine

une rose, les roses (j’en suis

sûr) aussitôt sourient

Cummings, 95 poèmes, traduit

et présenté par Jacques Demarcq,

Points/Seuil, 2006, p. 105.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cummings, 95 poèmes, vie, mourir, rose, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

17/08/2015

Cummings, No Thanks

10

petit homme

(à tout allure

pris d’une énorme

inquiétude)

halte arrête oublie du calme

attends

(petit enfant

qui as tenté

qui as échoué

qui a pleuré)

couche-toi bravement

et dors

grande pluie

grande neige

grande lune

grand soleil

(pénètrent

en nous)

Cummings, No Thanks, NOUS,

traduit et présenté par Jacques

Demarcq, 2011, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cummings, no thanks, homme, enfant, oubli, échec, sommeil | ![]() Facebook |

Facebook |

16/08/2015

JUles Renard, Journal

Formules pour accuser réception des livres :

— Voilà un livre qui est bien à vous, cher ami, et je suis heureux de vous le dire.

— Merci ! J’emporte votre livre à la campagne. Je le lirai sous les arbres, au bord de l’eau, dans un décor digne de lui.

Il n’y a aucune différence entre la perle vraie et la perle fausse. Le difficile, c’est d’avoir l’air désolé quand on casse ou qu’on perd la perle fausse.

L’homme vraiment libre est celui qui sait refuser une invitation à dîner, sans donner de prétexte.

Lis toutes les biographies des grands morts, et tu aimeras la vie.

Comme on serait meilleur, sans la crainte d’être dupe !

Jules Renard, Journal, texte établi par Léon Guichard et Gilbert Sigaux, Pléiade / Gallimard 1961, p. 292, 294, 300, 302, 313

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, livre, perle, liberté, biographie, tromperie | ![]() Facebook |

Facebook |

15/08/2015

Murasaki-Shikibu, Poèmes

D’un homme qui, las d’avoir frappé ma porte, s’en était retourné, le lendemain, au matin :

Fût-ce sur les bords

de la mer occidentale

balayée des vents

a-t-on jamais vu la grève

aux vagues inaccessibles ?

En réponse à ces reproches :

Retournée chez elle

peut-être comprendra-t-elle

qu’elle s’est lancée

à l’assaut d’un rude écueil

la frivole vaguelette

Au retour de l’an, comme l’on me demandait si ma porte était désormais ouverte :

De qui rossignol

a-t-il donc en ce printemps

hanté la demeure

pour ainsi se présenter

au logis voilé de brume

Murasaki-Shikibu, Poèmes, traduction du japonais par René Sieffert, P. O. F, 1986, p. 47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : murasaki-shikibu, poèmes, mer, printemps, rossignol | ![]() Facebook |

Facebook |

14/08/2015

Eugène Sawitzkaya, Fraudeur

Les champs secs ou le parc brumeux.

Il a toujours aimé l’eau mais adore le grattement du chaume contre ses chaussures, l’odeur et le chant des tuyaux de paille dorée. D’un côté la croupe argileuse, de l’autre le limon d’une rivière er de son affluent. Entre deux fossés, remblais de terre herbeuse, un chemin creux ancien comme le village dont il s’éloigne. Entre deux haies d’ifs, une allée vers le château qu’il laisse pour demain, pour plus tard. Plus tard les jeunes filles aux jambes nues sur la pelouse descendant vers l’étang. Aujourd’hui, préfère l’ornière au fond de laquelle se tapit le lièvre au poil clair quand le vent du nord souffle transportant le vacarme d’un train de marchandises.

Un été torride, le parc ouvrait ses grilles et le garçon suivit le ruisseau d’eau pure et vit le poisson d’or nageant sur un fond de coquilles vides blanches comme nacre ou onyx. Ce poisson avait la forme et la délicatesse d’un pied d’enfant ; ses nageoires s’agitaient comme des voiles d’un mouvement régulier et souple. Le poisson nageait contre le courant, se déplaçait latéralement, se couchait sur le flanc, actif et lumineux

Eugène Sawitzkaya, Fraudeur, éditions de Minuit, 2015, p. 58-59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène sawitzkaya, fraudeur, eau champ, chemin, fille, lièvre, poisson | ![]() Facebook |

Facebook |

13/08/2015

Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour

(1936)

23 avril 1934

Cette femme dont je suis amoureux et moi, nous suivons notre histoire dans une publication hebdomadaire illustrée destinée aux enfants. Chaque semaine, nous achetons un fascicule et, dans les petits blocs de textes comme dans la suite d’images qu’ils commentent, nous trouvons décrit tout ce que nous ferons.

8-9 mai 1934

Le même très jeune femme et moi, nous nous résentons dans une école, sans doute pour en devenir les élèves. C’est une villa avec jardin. On nous introduit dans une sorte de paillotte circulaire à toit conique (telle que j’en ai vu au Soudan) : chenil où des bêtes de toutes races sont couchées dans la paille. Un portier ( ?), probablement nègre, en uniforme et coiffé d’une casquette de marine, nous dit que c’est là que nous habiterons. Nous devons coucher sous les chiens.

Michel Leiris, Nuits sans nuit et quelques jours sans jour, Gallimard, 1961, p. 116 et 117.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, nuits sans nuit et quelques jours sans jour, rêve, femme | ![]() Facebook |

Facebook |

12/08/2015

Catherine Pozzi, Poèmes

Infusoire, infusoire,

Viens te poser sur ma main.

Tu me diras le chemin

De la gloire.

Sous le soleil illusoire

Du havre laboratoire,

Ha, dirige ta nageoire

Vers mon transparent destin.

Sois mon serin, mon carlin,

Mon béguin enfin bénin

Sois ma dernière victoire

Infusoire !

Catherine Pozzi, Poèmes, édition

Claire Paulhan et Lawrence Joseph,

Poésie/Gallimard, 2002, p. 78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catherine pozzi, poèmes, infusoire, main, gloire, destin, béguin | ![]() Facebook |

Facebook |

11/08/2015

Jean-Louis Giovannoni, Journal d'un veau

Je n’ai pas honte de le dire : je ne veux pas que ma viande soit blanche. Je ne supporterais pas la moindre coloration interne. Tous ceux qui m’entourent ont beau faire les fiers-à-bras, les m’as-tu-vu, leur rêve secret, c’est l’immaculé de la chair. N’est-ce pas la seule façon de rendre hommage à nos maîtres ? Eux qui s’usent au travail pour nous permettre d’atteindre cette beauté : une viande blanche, ferme et légèrement rosée. Ce teint délicat fait ressortir la santé et la joie qui nous transportent. Comme le rose aux joues, si beau, si recherché sur le visage des petits d’homme. Moi, c’est dedans que je veux afficher cettesanté visible. La carnation du visage, nous la portons à même la chair, au plus profond. On nous désire pour cela. Il n’est pas facile de soutenir une telle constance. Un rien, le moindre faux pas alimentaire, et ce sont des jours d’efforts, de restriction avant de retrouver un visage de lait. Certains humains arrivent à une blancheur égale à la nôtre, mais est-ce vraiment naturel ?

Jean-Louis Giovannoni, Journal d’un veau, roman intérieur, éditions Léo Scheer, 2005, p. 23-24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, journal d'un veau, blancheur, chair, santé | ![]() Facebook |

Facebook |

10/08/2015

Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort

On attend

depuis le premier jour

qu’on nous touche

le centre

Certains

ont voulu venir

mais n’ont pas été loin

Nous ne sommes peut-être pas

assez élastiques

*

On ne se croise pas

Chacun son enveloppe

*

Il ne faut pas croire

les animaux

différents de nous

Ils attendent

qu’on leur mette les mains dedans

Il fait noir

au milieu de la viande

*

On ne caresse jamais

l’intérieur d’un corps

*

On pense

que quelqu’un viendra pour aider

à nous retenir

C’est une erreur

Le corps se sectionne dans le corps

Jean-Louis Giovannoni, Garder le mort,

éditions Unes, 1991, p. 9-13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, garder le mort, attente, viande, corps | ![]() Facebook |

Facebook |

09/08/2015

Guillevic, Accorder - Être un arbre

Être un arbre

Être un arbre

J’en ai vu

Me signifier

Qu’ils refusaient,

Me prenaient à témoin

De leur insurrection.

Ce n’est pas quand je le désire

Que je suis arbre,

Mais quand l’arbre,

À son heure,

Décide

Que je suis son double

Et jamais

Je ne me suis récusé

Non, je ne me dégagerai pas

Des racines

Je vis

Comme si toutes les racines

Passaient par moi,

Me nourrissant

D’une partie de cette sève

Qu’il leur faut composer.

Guillevic, Accorder, poèmes, 1933-1996,

édition établie par Lucie Albertine Guillevic,

Gallimard, 2013, p. 71-72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, accorder, être un arbre, racines | ![]() Facebook |

Facebook |

07/08/2015

Eugenio Montale, Derniers poèmes - Ce qui en reste (s'il en reste)

Ce qui en reste (s’il en reste)

la vieille servante illettrée

et barbue enterrée Dieu sait où

pouvait lire mon nom et le sien

comme des idéogrammes

peut-être ne pouvait-elle se reconnaître

pas même dans une glace

mais elle gardait l’œil sur moi

tout en ne sachant de la vie rien

elle en savait bien plus que nous

dans la vie ce que l’on gagne

d’un côté on le perd de l’autre

Dieu sait pourquoi je me la rappelle

plus que tout et que tous

si elle entrait maintenant dans ma chambre

elle aurait cent trente ans et je crierais d’effroi.

(20 mars 1976)

Eugenio Montale, Derniers poèmes, Poésies VI, traduction de Patrice Dyerval Angelini, Gallimard, 1988, p. 103.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugenio montale, derniers poèmes, servante, idéogramme, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |

06/08/2015

André du Bouchet, Je suis sur les traces d'un autre

[...]

où le pas est encore plus rare qu’ici, on aura ramassé dans le désert un biface déposé là, où il sera tombé, depuis quelques milliers d’années : la face tournée au dehors, polie, lustrée par le vent. l’autre, au sol, qu’elle n’a pas quitté, mat et sans lustre. puis, venue jusqu’à la table du paléontologue qui alors en aura parlé.

rien alors, dans ces carnets, qui n’ai été noté dehors, alors que du dehors très peu en soit rendu compte. mais dehors, comme sortir de soi d’abord sans projet — dehors sans projet, comme retour au silence antérieur lorsque j’avance, qui sera porteur de la parole inattendue qui sera, par éclats, trouvée sans être attendue. je porte jusqu’au dehors la pensée qui sans le dehors ne serait pas apparue — de moi comme en provenance de ce dehors — éclats de voix, éclats de vent — par instants, et avec l’instant qui ne se soutient pas je ne suis pas le seul à ne pas la soutenir, et je la retrouve, elle l’insoutenable, à travers l’épaisseur silencieuse ou bruyante de tout ce qui lui est réfractaire, et qui engourdit jusqu’à l’absence.

André du Bouchet, "Je suis sur les traces d’un autre", dans Europe, "André du Bouchet", n°986-987, juin-juillet 2011, p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, je suis sur les traces d'un autre, biface, dehors, absence, insoutenable | ![]() Facebook |

Facebook |

05/08/2015

Jean-Philippe Salabreuil, L'inespéré

Au corps perdu de la beauté

Ô dans l’obscur délice de l’issue

Vers toi qu’est-ce qui soudain m’illuminait

D’une brûlure graciée lorsque je sus

Qu’il est au-delà du suffocant ressaut de neige

Dans l’être le feu d’un monde qui se leva ?

Mais regarde une fois encore (et tu vas

Te fermer bientôt sur l’or de la vie

Comme l’œil noir de l’eau) mes yeux sont dans la mort !

Je te vois n’ai-je su te ravir à toi ravie

Déjà que tu étais d’une aile blanche au corps

Perdu de la beauté au creux de la terre

Et ne t’aimerai plus jamais en ce monde clair ?

À moi fermée ! ne me regarde plus demeure

Une porte d’or close au fond des cieux meurs

Heureuse de m’aimer mourir de moi aimée

(Je te veille en ta nuit veille à mes jours mais

Ne te sois pas rouverte aux neiges de l’oubli

Quand je te rejoignais te rouvrir accomplie)

Et dans le blanc délire de l’essor

Et moi de ces lys en démence vers elle

Était un ange d’or qui parmi le réel

Voluptueux et noir a brillé comme l’aurore

Éclairant de ses dons les panneaux condamnés !

J’allais dans les feux de la voûte où sont nés

Les visages dorés du rêve (ils montent

Leurs yeux clos dans la gloire éternelle mais

Jamais s’éveilleront-ils ?) dans les anneaux du monstre

Où l’âme a reconnu la crypte du secret !

Qu’est-ce alors qu’il n’y eut plus que moi parmi

Les régions neigeuses de l’étoile ennemie ?

Alors à l’extrême le mur éternel blanc

Chanta comprenant une porte qui chante

Et s’ouvre dans le noir à l’état de soleil

(Une flamme s’élevait qui fut toi) merveille

Que ce feu dans le froid de la mort quand nous

Fûmes ce feu à l’astre où les âmes renouent !

Jean-Philippe Salabreuil, L’inespéré, Le Chemin, Gallimard,

1969, p. 91-92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean philippe salabreuil, l'inespéré, au corps perdu de la beauté | ![]() Facebook |

Facebook |