02/09/2016

Laurent Mauvignier, Ce que j'appelle oubli

et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu, qu’il est injuste de mourir à cause d’une canette de bière que le type aura gardé assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l’accuser de volet et se vanter, après, de l’avoir repéré et choisi parmi les autres, là, qui font leurs courses, le temps pour lui d’essayer — c’est ça, qu’il essaie de courir vers les caisses ou tente un geste pour leur résister, parce qu’il pourrait comprendre alors ce que peuvent les vigiles, ce qu’ils savent, et même en baissant les yeux et en accélérant le pas, s’il décide de chercher le salut en marchant très vite, sans céder à la panique ni à la fuite, le souffle retenu, les dents serrées, un mouvement, ce qu’il a fait, non pas tenter de nier lorsqu’il les a vus arriver vers lui et qu’ils se sont, je ne dirais pas abattus sur lui, parce qu’ils étaient lents et calmes et qu’ils n’ont pas du tout fondu comme l’auraient fait, disons, des oiseaux de proie, non, pas du tout, au contraire, ils se sont arrêtés devant lui et c’était très silencieux […]

Laurent Mauvignier, Ce que j’appelle oubli, éditions de Minuit, 2013, p. 7-8.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent mauvignier, ce que j’appelle oubli, vol, vante de bière, vigile | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2016

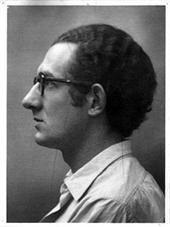

Paul de Roux, Poèmes des saisons

En hommage à Paul de Roux, décédé dans la nuit du 27 au 28 août

D’où viens-tu, Été qui n’est plus là quand même

ce serait ta saison, et qui soudain nous effleures et nous gagnes ?

toi qui te vêts des plus lourds, des plus fastueux atours,

des feuilles les plus larges et des denses poussières, Été

à la trop courte nuit, renversant villes et campagnes

sous des ciels où s’effrite longuement la lumière, nuit

inventant des labyrinthes pour ses amants,

levant des futaies pour de blanches larmes de lune, et toi

oublié ou absent, soudain

faisant mentir le poids des jours, l’effluve

du tilleul chevauchant une imperceptible brise

serait ta résidence parmi nous ?

Paul de Roux, Poèmes des saisons, dessins de Gabrielle

de Roux, le temps qu’il fait, 1989, non paginé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, poèmes des saisons, été, nuit, labyrinthe, amant | ![]() Facebook |

Facebook |

31/08/2016

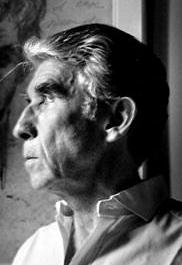

Raymond Queneau, Fendre les flots

La sirène éliminable

Je ne sais qui chantonne à l’ombre du balcon

c’est un chant de sirène ou bien de vieux croûton

il faudra que j’y aille afin de voir si je

me suis trompé ou bien si j’ai mis dans le mille

si c’est un vieux croûton je le pousse du pied

doucement dans le ruisseau pour qu’il vogue et qu’il

aille vers la mer où il sera libéré

des balais éboueux des tracas de la ville

si c’est une sirène alors serai surpris

je lui dirai madame un tel chant m’exaspère

vous avez une voix qui ne me charme guère

elle me répond : monsieur j’ai eu un prix

au conservatoire autrefois dans ma jeunesse

donnez au moins l’aumône au titre de noblesse

Raymond Queneau, Fendre les flots, Gallimard,

1969, p. 98.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, fendre les flots, sirène, chant, voix, jeunesse, charme | ![]() Facebook |

Facebook |

30/08/2016

Raymond Queneau, Courir les rues

Zoo familier

Chats pigeons chevaux perruches

quelques moustiques quelques mouches

les ânes les chèvres les poneys

des champs de Mars ou Élysées

des singes et des perroquets

parfois même des araignées

chiens de race ou simples roquets

dans leurs vases des poissons rouges

dans leurs toisons les pauvres pous [sic]

raee qui tend à disparaître

les cancrelats et les punaises

les merles les corbeaux les pies

les très peu nombreux ouistitis

les mulots les rats les souris

le perce-oreille issant du fruit

mille-pattes et charançons

sur les faces des comédons

les urus dans les mots croisés

quelques vers dans les framboises

de rares aigles

dans sa cage chante un serin

et puis des humains

et puis des humains

Raymond Queneau, Courir les rues,

Gallimard, 1967, p. 110-111.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queanu, courir les rues, zoo, humains | ![]() Facebook |

Facebook |

29/08/2016

Raymond Queneau, Battre la campagne

Le repos du berger

Y a-t-il un obstacle

à la poursuite du vent ?

Y a-t-il obstruction

à ce que volent les mots ?

Y aura-t-il empêchements

à la pose des inscriptions ?

le vieillard berger sonore

hurle et crie dans la vallée

que l’écho redise encore

les injures ondulées

en a-t-il donc à la pierre ?

aux arbres ? aux rus ? aux serpents ?

aux sucs de la bonne terre ?

aux herbes tout envahissant

mais ce ne sont plus des injures

car le vent en les emportant

les sasse et les voilà pures

les phonèmes du dément

les mots caressent donc la pierre

les arbres les rus les serpents

les sucs de la bonne terre

les herbes tout envahissant

et le berger devenu sourd

à sa propre injustice

s’étend pour enfin dormir

dans le silence enfin complice

Raymond Queneau, Battre la campagne,

Gallimard, 1965, p . 140-141.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, battre la campagne, le berger, injure, vent | ![]() Facebook |

Facebook |

28/08/2016

Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute

Savoir Être une femme

Psychologie féminine — Psychologie des femmes

Comment doit être une femme (Physiquement et moralement) pour…

Vidéos correspondant à comment être une femme

Comment (re)devenir 1 femme ?

Évidence : comment être un homme, comment être une femme

Comment être la femme qu’ils aiment — Love — Intelligence ?

« J’ai décidé de devenir une femme » — Agora Vox, le média citoyen

Comment être la femme parfaite — Questions/réponses ?

Comment être une femme au travail ?

Comment être une femme fontaine ?

Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute, Lanskine, 2014, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, la vie moins une minute, être une femme | ![]() Facebook |

Facebook |

27/08/2016

Johannes Bobrowski, Terres d'ombres fleuves

Le mont des Juifs

Voyage d’araignée,

blanc, la terre se répandait en poussière

de sable rougeâtre — forêt,

comme chevelure de tresses, cri d’animal,

lui heurtait la joue, herbe

piquait ses tempes.

Tard, lorsque le grand duc, bruissement

de cent nuits, traversait

le sommeil des genêts,

il se levait dans le hallier frémissant

des grillons pour voir un

blême chemin de lune qui montait

dans l’entrelacs des racines.

Il regardait par-delà le marécage.

Abrupt, indistinct, un reflet de lumière

le frôlait de son vol, le temps de ce

battement de cœur une sauvage

empaumure émergea des ténèbres,

hérissée, tête larmoyante.

Pressé entre les mains

le temps, non nommé : les essaims

qui, jaunes, suivaient

Curragh, nuées grondantes

au-dessus du lac, les abeilles

suivaient le pieux père,

il remuait les rames, il disait :

Je serai un mort dans la verte vallée.

Der Judenberg

Spinnenreise

weiß, mit rötlichem Sand

stäubte die Erde — Wald,

flechtenhaarig, Tierschrei,

stieß um die Wange ihm, Gras

stach seine Schläfe.

Spät, wenn der Uhu, Sausen

aus hundert Nächten, umherstrich

durch den Schlaf der Geniste,

hob er sich in der Grillen

Schwirrgesträuch, einen fahlen

Mondweg zu sehn, der heraufkam

an die seufzende Eiche, die Greisin, in ihrem

Wurzelgeflecht verging.

Über das Bruch sah er hin.

Jäh, undeutbar, Lichtschein

flog vorüber, diesen

Herzschlag lang ragte wüstes

Schaufelgeweih aus der Finsternis,

zottig, ein tränendes Haupt.

Unter die Hände gepreßt

Zet, unbenannt: die Schwärme,

gelb, die dem Curragh

folgten, tönende Wolken

über der See, die Bienen

folgten dem frommen Vater,

er rührte die Ruder, et sagte :

Ich werde tot sein im grünen Tal.

Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves,

traduit de l’allemand par Jean-Claude

Schneider, Atelier La Feugraie, 2005, p. 84-87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, terre d'ombres fleuves, le mont des juifs | ![]() Facebook |

Facebook |

26/08/2016

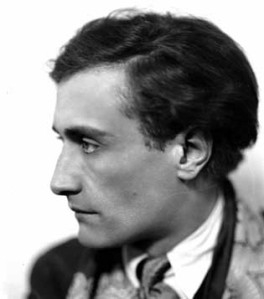

Michel Butor, Histoire extraordinaire, essai sur un rêve de Baudelaire

(en hommage à Michel Butor)

L’érotisme et la poésie

Dans les Paradis artificiels, Baudelaire tentera d emmener à la poésie en défendant les drogues contre la morale bourgeoise, pour les condamner ensuite en tant que substituts précaires et dangereux de cette drogue absolue qu’est la poésie, « seul miracle dont Dieu nous ait octroyé la licence ». Nous voyons ici se dessiner dans sa pensée une autre apologie qui prendrait un point de départ dont la « tentation » est plus universelle encore, entouré d’une aura de scandale plus vive : il mènerait à la poésie en se servant de l’érotisme comme appât, et comme figure à dépasser.

Dans cette perspective, le Choix de maximes consolantes sur l »amour, paru en mars 1846 dans le Corsaire-Satan, l’une des premières publications de notre auteur, texte encore marqué de frivolité journalistique, tiendrait une place comparable à celle de l’essai de 1851, Du vin et du haschisch comparés comme moyens de multiplier l’individualité.

Une des notes de Mon cœur mis à nu amorce le développement que je suggère :

« Plus l’homme cultive les arts, moins il bande.

Il se fait un divorce de plus en plus sensible entre l’esprit et la brute.

La brute seule bande bien, et la fouterie est le lyrisme du peuple. »

La « fouterie » se présente comme ersatz et reflet inférieur de l’acte poétique.

Michel Butor, Histoire extraordinaire, essai sur un rêve de Baudelaire, Gallimard, 1961, p. 70-71.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel butor, histoire extraordinaire, essai sur un rêve de baudelaire, érotisme, drogue, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

25/08/2016

Lisa Robertson, Le temps

Vendredi

Vendredi

Nous nous reposons sur la cité ou de l’eau et des formes simulées dans un beau soir après les averses le ciel plein de spécimens de formes bizarres. Cette image présente le commencement d’une brume du soir. Nous nous reposons sur des événements violents ou des enchaînements d’incidents ou d’onguents de maquillage de pollen l’ornement mobile après le fait est entré montrant tapageur vigoureux et humide. De la partie du ciel une masse nuageuse. Nous nous reposons sur le spectacle chtonien prodigieux ou sur l’imbroglio satisfaisant dans l’inachèvement comme dans les brumes basses et rampantes. L’image est après les averses. Elle signifie célèbre éclatant et beau. Dans une belle soirée d’été. Tacite. Après les averses. […]

Lisa Robertson, Le temps, traduction de l’anglais (Canada) par Éric Suchère, NOUS, 2016, p. 52.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lisa robertson, le temps, ciel, nuage, averse | ![]() Facebook |

Facebook |

24/08/2016

Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute

Café de la paix. Ici, tout va bien

le goût de rien, l’épée rentrée dans le thorax

j’ai la lèpre. Mais si, je vous jure : j’ai la lèpre

au point du jour, à point fermé le dimanche

je dors sous l’étendard, fait chaud là-dessous

Mon sommeil me murmure

« les mots sont importants »

on en discute avec les morts

jusqu’ici, tout va bien

Qu’es-ce que vous prendrez Mademoiselle ?

la nature est docile

cette façon délicate d’être soi-même

attentive aux gestes du détail

Je vis en rythmes économes

compte et recompte les boutons tombés du peignoir

j’ai été cette petite fille solitaire

la garder encore un peu près de moi

être pour elle la porte ouverte du château

enfermer ma jeunesse dans son cœur

une fois si vieille, peut-être

les retrouvailles rebattues

elles commencent ici pour nous

Marie de Quatrebarbes, La vie moins une minute,

Lanskine, 2014, p. 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, la vie moins une minute, tout va bien, enfance, nostalgie | ![]() Facebook |

Facebook |

23/08/2016

Antonin Artaud, L'arbre

L’arbre

Cet arbre et son frémissement

forêt sombre d’appels,

de cris,

mange le cœur obscur de la nuit.

Vinaigre et lait, le ciel, la mer,

la masse épaisse du firmament,

tout conspire à ce tremblement,

qui gîte au cœur épais de l’ombre.

Un cœur qui crève, un astre dur

Qui se dédouble et fuse au ciel,

Le ciel limpide qui se fend

A l’appel du soleil sonnant,

Font le même bruit, font le même bruit,

Que la nuit et l’arbre au centre du vent.

Antonin Artaud, Œuvres complètes, I, *,

Gallimard, 1976, p. 254.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

22/08/2016

Ana Tot, Méca

qu’ils crèvent les artistes. Qu’ils crèvent les poètes. Que crèvent toutes les confréries, les confraternités, les corps abstraits et les conglomérats. Qu’ils crèvent comme crèvent les autres, les sans–étiquette, les animaux, les chiens, les hommes, les femmes, les corps, la chair, les plaisirs et les joies. Il n’y a pas de raisons, je n’en vois aucune, pour que les catégories survivent aux catégorisés, les voix aux sans voix, les grades aux sans grade, tous crevards, chacun perdant son souffle dans la déliquescence de ses tuyauteries, éponges, pompes, fibres et robinetteries propres. Qu’ils crèvent les égos, tous égos ! réunis, confits dans leurs conflits, dans leurs affinités subies. Que vivent les singularités irréductibles, les accidentés, les infirmités, les moignons sans but, les ulcères désintéressés, les tumeurs et les tares. Que crèvent les idées, les sottises, l’Intelligence et l’Esprit, les Lettres, l’Art, le Sport et la Poésie. Qu’ils crèvent. […] Que crève ce programme, si c’en est un, qu’il crève puisqu’il en est, qu’il crève avant d’être dit, avant d’être et d’avoir été, qu’il succombe sur place, qu’il pourrisse sur pied, qu’il crève dans l’œuf, il a fait son temps, il a vécu, qu’il crève, qu’il crève, qu’il

(crève)

Ana Tot, Méca, Le Cadran ligné, 2016, p. 68-69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, méta, crever | ![]() Facebook |

Facebook |

21/08/2016

Michel de M'Uzan, Les chiens des rois

Le cerf-volant

Les hommes se sont écartés, ils parlent et se frappent les mains, s’interpellent et se répondent. Ils sont nombreux, ils ne voient pas l’enfant blond, tout seul sur la plage. Le cerf-volant est parti, l’enfant est resté. Le fil s’est brisé, l’enfant a tendu les bras. Le cerf-volant était blanc avec une croix jaune au milieu, il montait et personne ne bougeait. L’enfant criait, il voyait encore la tache claire qui fuyait, très haut dans le ciel, au-dessus des arbres, de la terre et de la mer. Le cerf-volant est parti et l’enfant s’est couché sur le sable mouillé. Les hommes se sont avancés et ne se sont pas arrêtés. Ils ont dépassé les pleurs, ils marchaient et le bruit des voix et des pas s’est mêlé au crissement de dix doigts sur le sable. Un vent froid a soufflé, l’enfant s’est levé et des mots étrangers lui sont montés aux lèvres.

Michel de M’Uzan, Les chiens des rois, collections Métamorphoses, Gallimard, 1954, p. 138-139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel de m'uzan, les chiens des rois, enfant, cerf-volant, absence | ![]() Facebook |

Facebook |

20/08/2016

Roger Giroux, Lieu-Je

Il serait tellement plus facile de parler, de ne pas dire que je parle, de taire à la parole ses origines, son absence d’ici, de la laisser dans l’ignorance de ce lieu dont je parle, sachant qu’il n’y a rien à en savoir. Sachant que l’ignorance a quelque chose à voir avec lui (voir ?) mais je ne sais pas ce que c’est. Sachant que je ne sais pas de quoi je parle. Ne sachant pas cela. Mais il n’est plus possible de parler sachant cela. Et, ne le sachant pas je parle.

Roger Giroux, Lieu-Je, Éric Pesty éditeur, 2016, p. 15.

Lieu-Je, avait été publié avec Lettre (réédité également par Éric Pesty) en 1979, au Mercure de France, les deux textes réunis sous le titre L’arbre le temps.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger giroux, lieu-je, parole, savoir | ![]() Facebook |

Facebook |

19/08/2016

James Sacré, Écrire à côté

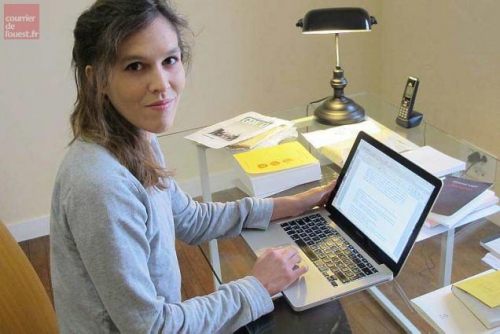

![James-Sacre-Photo-Jeanne-Roux-2[1].jpg](http://litteraturedepartout.hautetfort.com/media/02/01/3549790076.jpg)

Un restaurant dans Paris

Ce 3 décembre 1988

Les peupliers ne sont plus qu’un peu de gris léger

Sur la pierre ensoleillée des immeubles, quai d’Orléans

Quai de Bourbon. On voit maintenant mieux

Les taches de bleu que font les portes cochères dans les arcatures d’anciennes demeures.

On y a découpé des portes plus petites, avec au-dessus une ou deux fenêtres, même un balcon.

Une couleur d’un bleu comme ouvrier qui a

Un air de dimanche matin dans ce début d’après-midi. Plus loin

Voilà le restaurant du pont Louis-Philippe son blan cassé,

Ses tables enchaînées devant, et quelque chose d’endormi

Dans tout son intérieur : de l’indifférence ou comme une attente apaisée

Pendant que s’écrit

Ce 3 décembre léger dans les peupliers de Paris.

James Sacré, , dans Affaires d’écriture (2000), Tarabuste, 2016, p. 99.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, écrire à côté, un restaurant dans paris | ![]() Facebook |

Facebook |