30/04/2013

Pierre Silvain, Le côté de Balbec

Ce n'était pas un cimetière de barques, comme il arrive qu'on en découvre de baleines ou d'éléphants, préservés, secrets, rituels, il n'en restait que trois ou quatre qui n'en finissaient pas de se démembrer, renversées sur le flanc, à moitié prises dans la vase, l'une dressant l'extrémité rongée de son étrave presque à la verticale, de même que si elle était prête à s'engloutir. Elles avaient été abandonnées dans la partie de l'embouchure qui demeure à découvert en deçà d'une vaste prairie marine que chaque marée submerge. Du chemin en surplomb, j'ai surveillé d'année en année la progression de l'interminable anéantissement, sans rien noter qui me l'aurait laissé espérer, tant je me désolais de cette ruine figée. J'ai cru chaque fois retrouver, perchée à la pointe de la proue, gardienne pétrifiée elle aussi des épaves, la même mouette blanche à l'œil méfiant que j'avais la plus grande peine à chasser en tapant des mains, et qui revenait aussitôt, outragée, lâchant un cri hostile à l'adresse de l'indésirable, du malintentionné, du tourmenteur et délogeur d'oiseau qui s'éloignait enfin. À présent les barques sont toutes absorbées par les boues, d'où n'émerge plus qu'un tronçon de fer tordu évoquant le bras d'un supplicié privé de main.

Pierre Silvain, Le côté de Balbec, L'escampette, 2005, p. 42-43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, le côté de balbec, proust, la mer, barques, mouette | ![]() Facebook |

Facebook |

29/04/2013

Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes

Le sous-sol de la mémoire

Oh, caveau de la mémoire

Khlebnikov

Ainsi donc je vivrais affligée,

Rongée de souvenirs ? Sottises !

Je ne rends pas souvent visite à ma mémoire,

Du reste, elle me joue toujours des tours.

Dès qu'avec ma lanterne, je descends à la cave,

Je crois entendre un éboulement sourd

Gronder dans l'étroit escalier,

Ma lampe fume, je ne peux reculer,

Pourtant je vais droit à l'ennemi, je le sais.

Et comme une faveur, j'implore... Mais

Il fait nuit, pas un bruit. Finie la fête !

Trente ans déjà qu'on a raccompagné ces dames,

Et l'espiègle d'antan, il est mort de vieillesse.

Trop tard. Misère !

Où aller ?

Je touche les murs peints,

Me chauffe au coin du feu. Miracle !

Dans ce moisi, cette fumée et toute cette pourriture,

Deux émeraudes scintillent, vivantes.

Puis un chat miaule... Allons, il faut rentrer !

Mais où est ma maison, où, ma raison ?

18 janvier 1940

Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes, traduits par Marion Graf et José-Flore Tappy, La Dogana, 2010, p. 125.

Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, l'églantier fleurit et autres poèmes, le sous-sol de la mémoire, maison | ![]() Facebook |

Facebook |

28/04/2013

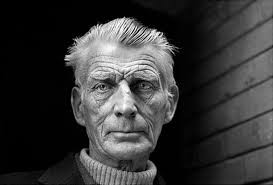

Samuel Beckett, Soubresauts

Assis une nuit à sa table la tête sur les mains il se vit se lever et partir. Une nuit ou un jour. Car éteinte sa lumière à lui il ne restait pas pour autant dans le noir. il lui venait alors de l'unique haute fenêtre un semblant de lumière. Sous celle-là encore le tabouret sur lequel jusqu'à ne plus le pouvoir ou le vouloir il montait voir le ciel. S'il ne se penchait pas au dehors pour voir comment c'était en dessous c'était peut-être parce que la fenêtre n'était pas faite pour s'ouvrir ou qu'il ne pouvait ou ne voulait pas l'ouvrir. Peut-être qu'il ne savait que trop bien comment c'était en dessous et ne désirait plus le voir. Si bien qu'il se tenait tout simplement là au-dessus de la terre lointaine à voir à travers la vitre ennuagée le ciel sans nuages. Faible lumière inchangeante sans exemple dans son souvenir des jours et des nuits d'antan où la nuit venait pile relever le jour et le jour la nuit. Seule lumière donc désormais éteinte la sienne à lui celle lui venant du dehors jusqu'à ce qu'elle à son tour s'éteigne le laissant dans le noir. Jusqu'à ce que lui à son tout s'éteigne.

Samuel Beckett, Soubresauts, éditions de Minuit, 1989, p. 7-9.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

27/04/2013

Étienne Faure, Légèrement frôlée — Horizon du sol

Où est l'exil

en sueur, en train jadis accompli

si les avions, presque

à la vitesse du mensonge, nous déposent

en des lieux prémédités de loin,

transmis par la parole, des papiers

traduits ou rédigés dans la langue des mères,

où est l'exil, un écart temporel

réduit à rien — espace crânien

où l'on revient sur ses pas pour retrouver

l'idée perdue en route —

histoire de seconde main aujourd'hui effacée

devant l'entrée des morts, sur le seuil,

par politesse ultime de la mémoire

ici trahie, en creux, quand l'avion atterrit

qui ne comblera donc rien, jamais

l'amplitude infinie de la perte

il revient les mains vides

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ Vallon, 2007, p. 90.

Comme on sort de la ville,

d'un quartier loin du cœur,

l'été longeant les rues ombragées, il arrive

la frôlant — la mort et ses fragrances —

qu'on en garde ombre et parfum mêlés,

de ces jardins le sombre pressentiment

d'un jour d'été, noir à l'idée de mourir tout à l'heure

bien avant les fleurs grillagées,

en plein contraste ayant senti,

belle ironie du nez, le mort venir

dans le mélange des parfums de fleurs

qui font desséchées à cette heure

une espèce de pot-pourri

— vite évanoui, car le jaune agressif au nez

d'un champ de moutarde inhalée

bientôt l'efface, campagne

où la route est tracée,

éperdument ne laissant qu'un lacet dans la tête.

frôlée

Étienne Faure, Horizon du sol, Champ Vallon, 2011, p. 25.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, horizon du sol, la perte, l'exil, fleurs, mort | ![]() Facebook |

Facebook |

26/04/2013

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, cinq

Écrire : la même chose sauf l'instant,

la même force spontanée moins la surprise

plus celle d'une seule fois les mots ensemble

il n'y a pas de sursis dans la prairie, ni en prose

pas de jaune sans herbe exacte

ni transport

conjointement, la colline se raréfie

la couleur durcit sa cruauté adjective

le même iceberg sous les jupes de la phrase

...

dans le bois de genêts, il y eut

la fuite du très aigu et du très affluent

ce mélange de vie parfaite et de silence actif

j'en invente la mémoire avec la même stupeur

le même jaune excellent

sur cette terre où abonde le palpable et le vertigineux,

verbe est le grand désirant

l'animiste

hameçonneur de jouissance, de morsures

constater en quoi le jaune des genêts est semblable à

celui-ci

en ce moment de marbre

en cette gravure d'amour

avec ses définitions à même l'écorce

austères, techniques,

et tellement chaudes à vivre

là où ça bruisse, sur la pente connectée

où la citronnade rétracte

[...]

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, cinq, André Dimanche, 2008, p. 131-132.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, cinq, écrire, nature, bois, couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

25/04/2013

Jean-Michel Maulpoix, La musique inconnue

Écrire de la poésie

Comment un faire aussi singulier, aussi étrange ou aberrant (aligner comme pour rien des mots sur du papier, sans grand espoir d'être lu, s'adresser au temps, aux morts aux arbres, faire tourner la langue et creuser le vers...), comment donc un travail aussi bizarre que celui-là, qui regarde vers la source de l'expression verbale et qui en mobilise tous les moyens, ne s'interrogerait-il pas en profondeur que sa raison d'être ?

Voilà un faire (exalté, passionné) qui touche à la langue, à ses ressources, à ses capacités de nomination, d'invention, de symbolisation, à son potentiel, à sa réalité plastique, phonétique, visuelle, sonore, à son entente...

Voilà un faire qui va par lignes brisées, segments métrés de sens (ces lignes qu'on appelle les vers), par « tourne » de rimes et de strophes, par coupes et liaisons, c'est-à-dire en tissant et en trouant, en nouant et en évidant... À même les mots, c'est un travail de Parque, qui tire et file et coupe son fil dans la nuit de la destinée.

Jean-Michel Maulpoix, La musique inconnue, "en lisant en écrivant", éditions Corti, 2013, p. 93-94.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-michel maulpoix, la musique inconnue, poésie, vers, rime, lecteur, parque | ![]() Facebook |

Facebook |

24/04/2013

Pierre Chappuis, À portée de la voix

Avril, embellie

Clarté, soudain de partout rayonne une même clarté.

Elle se laisse emporter à regret, dirait-on, glisse, alanguie, joueuse, enjouée, s'attarde à des embrassades, éprise d'elle-même, disperse ses reflets aussitôt rassemblés que fractionnés ; bientôt se lance à corps perdu dans des rapides, rejaillit de ruade en ruade, impatiente de s'envoyer en l'air.

Ou encore : frondaison de gouttelettes en suspension au-dessous d'une large verrière prenant tout le toit, à l'instant dégagé de son vélum.

*

Cortège d'automne

Entre des rives jonchées de confetti et autres cotillons, sans bruit, quels esquifs légers, on dirait aériens défileraient, portant couleur, chacun à son allure ?

En réalité, se pressant en foule, se bousculant pour se mettre en place, tout juste s'ils ne chavirent pas.

Un instant pris dans des tourbillons, défaits, dispersés, soudain sans éclat, plus loin de nouveau s'égaient dans le courant apaisé.

Pierre Chappuis, À portée de la voix, José Corti, 2002, p. 21, 48.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, À portée de la voix, avril, automne, embellie, dispersion, clarté | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2013

Raymond Queneau, Une histoire modèle

Le malheur des hommes fait aussi l'objet des récits imaginaires.

Les récits imaginaires ne peuvent avoir pour sujet que le malheur des hommes, sinon, ils n'auraient rien à raconter. Que la conclusion en soit heureuse ou tragique, il faut qu'il y ait eu risques, perturbations, troubles. Dans les idylles les plus anodines, il y a au moins l'ombre du danger. Tout le narratif naît du malheur des hommes.

Travail et littérature.

La littérature est la projection sur le plan imaginaire de l'activité réelle de l'homme ; le travail, la projection sur le plan réel de l'activité imaginaire de l'homme. Tous deux naissent ensemble. L'une désigne métaphoriquement le Paradis Perdu et mesure le malheur de l'homme. L'autre progresse vers le Paradis Retrouvé et tente le bonheur de l'homme.

Emploi de la vie humaine.

L'emploi normal de la vie est donc de travailler et d'imaginer.

Raymond Queneau, Une histoire modèle, Gallimard, 1966, p. 21, 103, 104

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, une histoire modèle, lemalheur des hommes, littérature, travail, récit | ![]() Facebook |

Facebook |

21/04/2013

André Frénaud, La Sainte Face, Nul ne s'égare

La vie est comme ça

— Ça ne tache pas, c'est du vin rouge

— Ça vous fera plaisir, c'est du sang

— Ça ne lui fera pas de mal, ce n'est qu'un enfant

— Ça ne vous regarde pas, c'est la vérité

— Çane vous touche pas, c'est votre vie

— Ça ne vous blessera pas c'est l'amour

André Frénaud, La Sainte Face, Poésie / Gallimard, 1985

(1968), p. 77.

Une passante

L'altière, le grand lévrier,

sa longue chevelure,

sur la pointe des pieds, dans les fourrures,

traversant le monde éclipsé...

Elle est repartie sans être venue,

emportant l'éblouissant désastre.

Des astres. Des astres. Des fleurs défaites.

Pour apurer les comptes

Ce n'est rien, donne-moi l'addition, c'est gratuit.

C'est toujours rien, tout est payé, ta vie aussi.

Tout est donné et tout repris. Mais va-t-en donc.

Pourquoi trembler, ou te vanter, t'émerveiller ?

Pourquoi mentir et ressasser, pourquoi rougir ?

Pourquoi vouloir, ou bien valoir ? Pour être qui ?

Ce n'est rien, ce ne fut jamais rien, c'est la vie.

Céder, chanter. Tout vient, s'en va, pourquoi te plaindre

si le dieu qui n'est pas paie tout ? Mais pourquoi vivre ?

André Frénaud, Nul ne s'égare [1982], précédé de Haeres 1986], Poésie / Gallimard, 2006, p. 267, 273.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, nul ne s'égare, la vie, l'amour, une passante (baudelaire) | ![]() Facebook |

Facebook |

20/04/2013

Christian Prigent, Les Enfances Chino

oh, les filles ! oh, les filles !

Thérèse ? Madelon ? Oh ! Oh ! On remarque. Qui remarque ? B. Quoi ? Qu'avec moutards manque la moutarde. Ça alors t'as vu : seulement du momon dans c'te momerie. On commente que tous masques qui grimacent entre galurins et cols pas nets, c'est que de l'ad hoc à l'attribut qui balle. Mais où sont les filles ? Traduit en Broudic : où sont les pissouses ? Formule Perrigault : z'êtes, où les grognasses ? On balaie le champ. Rien. Ah si, un indice : crête d'houpette de haie qui bouge à onze heures. Agitation anormale de la sauvagine droit dessus au fil à plomb. Égale fumée d'un feu certain. Capté, Coco ? Frrt frrt. Affirmatif. Frrt frrt. Roger, 5 sur 5, on y pique : les gaz. B. + Ch. + F. : chacun les poings à l'œil en jumelles. Pas besoin Röntgen : avant l'infrarouge est l'imaginaire. Vue télescopique par cet instrument inné sur des ombres. Bougent noir coke à la bougie dans cube rougeoyant fluo. Ça fait vitrail. Derrière ce vitrail : la chapelle ou twistent les Diablesses ardentes. Ou des mouches captives dans un coquelicot, soleil à travers : la valse des convulsionnaires bzzte.

Christian Prigent, Les Enfances Chino, P. O. L., 2013, p.281-282.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, les enfances chino, les filles, séduction, oralité | ![]() Facebook |

Facebook |

19/04/2013

Patrick Beuvard-Valdoye, "Amour en cage" (extrait de Gadjo-Migrandí

Amour en cage

la parole volante était proscrite

qu'était prison sans parloir

dans ses moments perdus l'Europe est une prison

passe un chiriklo qui tend l'espace et le clôt

en effet les tsiganes volaient des poulets parfois des enfants ils étaient même des voleurs de langue empruntant là où ils passaient des mots et sans les rendre allant jusqu'à corrompre leur sens les savants réputés considérant l'idiome tsigane comme fait d'éléments de bric et de broc volés aux langues pures l'emprunt étant souvent et explicitement interprété en termes de perte de l'identité linguistique et si l'on avait interdit l'usage de ces mots détournés qu'auraient-ils donc eu à dire sinon à se taire ? aussi les instituteurs faisaient -ils payer une couronne aux garçons surpris parlant le rromani les filles on leur rasait la tête

quant aux gitanes autant jeteuses de sorts que voleuses d'hommes on se souvenait justement de l'affaire de ce paysan Janik disparu avec la tsigane sans laisser d'autre trace qu'un journal intime versifié publié en feuilleton valache dans le morave Lidové Novi,y

le pari agraire prêtait désormais l'oreille aux pétitions paysannes et la loi du 14 juillet combattant la peste tsigane obligeait les nomades et tous mauvestis se livrant à ce mode de vie à se déclarer pour obtenir l'indispensable carnet anthropométrique — le CIKANSKA LEGITIMACE — mais le prénom rromani que la mère souffle une seule fois à son nourrisson l'administration ne l'aurait jamais — et tout détail hauteur poids visage cheveux barbe yeux front menton nez lèvres dents suivi de dix-neuf pages destinées aux observations particulières (à la rubrique profession de ces illettrés qui n'en avaient pas vraiment le fonctionnaire écrivait TSIGANE) des panneaux d'interdiction fleurissaient accrochés aux branches des hêtres ou chênes vénérables parce que les tsiganes illettrés savaient tout de même lire dans l'essence et l'écorce d'un des vingt-quatre hommes-arbres — la skuare des rukka l'écorce qui cache le mystère seule sa partie supérieure le tronc vêtu en effet regardable à l'instar d'un humain — peu à peu on cernait mieux l'idée qu'il fallait sédentariser les juifs noirs les CERNY ZIDÉ pour les interner un jour

l'herbe plie sous le vent elle tient encore quand le temps est passé

Patrick Beuvard-Valdoye, "Amour en cage" (extrait de Gadjo-Migrandí, dans L'étrangère, n° 26-27, 2011, p. 55-56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick beuvard-valdoye, "amour en cage" (extrait de gadjo-migrandí tsigane, rromani, racisme, exclusion) | ![]() Facebook |

Facebook |

18/04/2013

Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik

Adulte

Adulte, on fait des affaires.

Des roubles en poche.

De l'amour ,

En voilà !

Pour cent petits roubles.

Et moi, sans domicile,

les mains

dans les poches

déchirées,

je m'en allais, les yeux ouverts.

La nuit

vous mettez vos meilleurs habits,

vous cherchez le repos sur l'épouse ou la veuve.

Et moi, Moscou m'étouffait dans ses bras,

de l'anneau des boulevards sans fin.

Dans vos cœurs,

dans vos montres,

vont et viennent les amantes.

Quels transports, partenaires de la couche d'amour !

Moi, qui suis la Place de la Passion1,

je surprends

le sauvage battement du cœur des capitales.

Déboutonné,

le cœur presque dehors,

je m'ouvrais au soleil et à la flaque d'eau.

Entrez avec vos passions !

Grimpez avec vos amours !

Dès maintenant, j'ai perdu le contrôle de mon cœur.

Je connais chez autrui le domicile du cœur.

Il est dans la poitrine — c'est connu de chacun.

Avec moi,

l'anatomie a perdu la tête.

Je suis tout cœur —

Cela bat de partout.

Ô, combien furent-ils,

seulement les printemps,

en vingt ans engloutis dans sa fournaise !

Accumulé, leur poids n'est pas supportable.

Pas supportable,

non pour le vers,

mais à la lettre.

Vladimir Maïakovski, Lettres à Lili Brik (1917-1930),

traduites du russe par Andrée Robel, présentées par Claude Frioux, Gallimard, 1969, p. 93-94.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir maäkovski, lettres à lili brik, adulte, moscou, amour, cœur | ![]() Facebook |

Facebook |

17/04/2013

Frédéric Wandelère, La Compagnie capricieuse

La sauterelle

Chaque automne la même sauterelle

Des jardins saute le mur et la route

Pour se retrouver chez elle chez moi.

Patiente à ma fenêtre, sans doute,

Elle trouverait le moyen d'entrer,

Moi celui de la reprendre, le soir,

Car je l'invite, mettons, à dîner

D'herbe et de feuillage sur un mouchoir

Papillon

Même ses ailes au bout du compte

Lui pèsent quand je le relève

De mes mains. La route s'enlève

Pour notre convoi, et je monte

*

Je ne sais vraiment pas pourquoi

Je n'ai plus de fourmis chez moi ;

Les escargots c'est par erreur

Qu'ils voyagent parmi les fleurs.

Le soir, les papillons

Tournent dans la maison.

Le chien dort, les chats rodent

La nuit près d'Anne-Claude.

Feu le chat

Il est mort depuis si longtemps.

Son fantôme a pris place non

Loin de nous dans notre maison

Et le silence comme avant

Frédéric Wandelère, La Compagnie capricieuse,

La Dogana, 2012, p. 14, 15, 16, 18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric wandelère, la compagnie capricieuse, sauterelle, papillon, chat, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2013

Pascal Poyet, Trois textes

Suivre encore allez poursuivre cette laisse — mais durer toujours ? sur le papier du moins — s'y plaire et encore que peu liant il ne soit pas à la remorque vite facile de s'y prêter au moins s'échinant essaie à ne pas jouer à force la fille de l'air et finir de blanc en blanc pourtant jusque-là ricochant serré par échouer dur où au demeurant on ne s'attarderait pas plus longtemps cherchant ici le point ne trouvant là là facile qu'à se dérider, récupérer, mais quoi, ambitionnant encore de donner à autre chose une promotion, à vouloir en faire un objet, nous y voici mettons, insigne, d'une pierre et tenez en dégotant une un presse-papier

Pascal Poyet, "Trois textes", dans Pascal Poyet et Goria, Trois textes cinq définitions, Ink, sd, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal poyet, trois textes, poursuivre, durer, échouer | ![]() Facebook |

Facebook |

15/04/2013

Jules Renard, Journal

Éloge funèbre. La moitié de ça lui aurait suffi de son vivant.

On se fait des ennemis. Avait-on des amis ?

Le monde serait heureux s'il était renversé.

Un homme qui aurait absolument nette la vision du néant se tuerait tout de suite.

À considérer les appétits bourgeois, je me sens capable de me passer de tout.

Je ne tiens pas plus à la qualité qu'à la quantité des lecteurs.

Les hommes naissent égaux. Dès le lendemain, ils ne le sont plus.

Écrire pour quelqu'un, c'est comme écrire à quelqu'un : on se croit tout de suite obligé de mentir.

Il faut vivre pour écrire, et non pas écrire pour vivre.

Mon ignorance et l'aveu de mon ignorance, voilà le plus clair de mon originalité.

Jules Renard, Journal, texte établi par Léon Guichard et Gilbert Sigaux, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 1094, 1114, 1118, 1119, 1124, 1128, 1132, 1151, 1164

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, amitié, néant, lecteur, égalité, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |