05/12/2021

Paul Valéry, Cahiers, II, Littérature

Pour faire des romans, il faut considérer les hommes comme des unités ou éléments bien définis.

Il fit ceci. Elle dit cela.

On oublie aisément que c’est fit et dit, ceci et cela qui définissent et construisent Il et Elle dans tous les cas possibles.

Paul Valéry, Cahiers II, Littérature, Pléiade/Gallimard, 1975, p.1206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers ii, littérature, roman | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2021

Jude Stéfan, Faux journal

« Revu à la télévision... », tel est le style insupportable du journal intime, quand le seul intéressé note pour les autres ce qui ne concerne que lui-même (« revu X qui m’a paru bien changé, rencontré Z à la réception, etc.) Comment se croire intéressant à ce point ? Toute la suffisance est dans cet aveu : vu, lu, observé, entendu — participe passé qu’on essaie de rendre présent, durable à la lecture, redoublement narcissique de soi, non content d’avoir vécu la minute, il faut la répéter, la reprendre, l’embellir, en faire du roman sans l’insolence de ce genre avoué, au contraire dissimulé sous des apparences de simples notations. Entrer dans l’intimité de qui que ce soit, quelle turpitude !

Jude Stéfan, Faux journal, le temps qu’il fait, 1986, p. 14. Photo T. Hordé, 2012

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, faux journal, narcissisme, roman | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2021

Italo Calvino, La machine littéraire

(...) Dans un de ces petits romans littéraires, les romans étaient présentés par un personnage comique qui prétendait en avoir découvert les manuscrits à l’intérieur d’une vieille horloge dans une maison mystérieuse : comme chez les anciens conteurs, une fiction servait de cadre à d’autres fictions : ces histoires, que les lecteurs suivaient comme les aventures de personnes de leur entourage, ne dissimulaient pas pour autant leur caractère conventionnel et spectaculaire, l’usage de certains effets, en un mot leur nature romanesque. Les lettres que les lecteurs de ces publications en feuilleton écrivaient à Dickens, pour qu’il ne laisse pas mourir un personnage par exemple, provenaient non d’une confusion entre fiction et réalité, mais de la passion commune du jeu : de l’antique jeu entre celui qui narre et celui qui écoute, qui exige la présence physique d’un public intervenant comme un chœur, et presque suscité par la voix du narrateur.

Italo Calvino, La machine littéraire, Seuil, traduction M. Orcel et F. Wahl, 1984, p. 154.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, la machine littéraire, seuil, roman, manuscrit, convention narrateur | ![]() Facebook |

Facebook |

09/02/2021

Julien Gracq, Nœuds de vie

Tout comme le récitatif mozartien (Don Juan par exemple) qui est l’introduction avouée d’un tissu conjonctif entre les vifs moments (les arias) marque dans l’opéra une tentative pour décaler deux niveaux de présence plus ou moins intime de la musique, le dialogue (apparu, semble-t-il, plus tard dans le roman que le récitatif dans le théâtre lyrique) a introduit dans la fiction le problème longtemps inédit du style parlé ! Mais, dans « style parlé », il y a d’abord « style » ; les dialogues de Flaubert n’ont rien de commun avec ceux de Stendhal, ni ceux de Morand, avec ceux de Giraudoux. Dans une œuvre d’art, il n’y a pas à proprement parler de parties, ni de modes d’expression distincts, parce que le tout les infuse et inhibe entièrement. Mais dans la parlerie décousue du lit, de la table et de la rue, il n’y a pas de parties, parce qu’il n’y a pas de tout.

Julien Gracq, Nœuds de vie, Corti, 2021, p. 160-161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, récitatif, fiction, dialogue, roman | ![]() Facebook |

Facebook |

14/04/2017

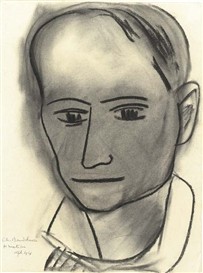

Aragon, Henri Matisse, roman

À quel moment précis de l’histoire de l’homme apparaît la représentation du visage humain, la science ne nous l’apprend pas d’une façon précise. On sait, on croit savoir, par les traces laissées dans els pierres, les ardoises, que les premiers artistes de l’humanité fixèrent d’abord les formes des bêtes qu’ils chassaient, puis que le chasseur lui-même apparut. Mais comment il s’isola, dans le développement des sociétés primitives, la bête poursuivie disparaissant au point que le corps, puis le visage du chasseur, devint le sujet de l’intérêt essentiel de l’art, c’est ce que, jusqu’à ce jour, les spécialistes n’ont pas exactement su ou désiré nous dire. Ils n’ont pas suivi, parallèlement au développement des sociétés humaines, les mouvements divers de l’intérêt du sculpteur ou du peintre pour sa propre apparence et celle de son espèce. Ils n’ont pas expliqué pourquoi ni comment il est apparu d’importance à ces hommes qui avaient le don de figurer, d’appliquer plutôt ce don à ceci qu’à cela , ils n’ont pas débrouillé l’enchevêtrement des contradictions de l’art, aujourd’hui qui s’éloigne de la représentation humaine, pour demain y revenir, qui en fait ici l’accessoire du tableau ou là son objet essentiel.

Aragon, Henri Matisse, roman, Quarto/Gallimard, 1998 (1971), p. 427-428.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, henri matisse, roman, hstoiore, représentation, visage, peinture | ![]() Facebook |

Facebook |

15/03/2016

Nathalie Quintane, Remarques

[...] à quoi reconnaît-on des romancier(e)s qui écrivent vraiment ? À quoi ai-je reconnu les romancier(e) qui écrivaient vraiment, pendant ma performance ? Eh bien d’une part il y avait ceux qui avaient fait des livres qui me rappelaient mes études littéraires — je me souviens d’une ambiance « Europe centrale », « Europe » ; une ambiance littéraire immédiatement identifiée, dans laquelle je me sentais à l’aise et confortable, en famille. D’autre part, il y avait ceux qui me paraissaient un peu « forcer sur le style », si bien que ce n’était pas le style voulu mais la volonté du style (le forçage) qui faisait littérature, mais comme du coup, ça faisait trop littérature, on ne voyait plus que ça, et j’en étais gênée (gênée pour lire, et gênée pour eux) — parmi eux, il faut bien dire qu’il y avait quelques écrivains célébrés par l’université. Enfin, il y avait deux écrivains qui me semblaient juste au bord : un gars susceptible d’avoir inventé un genre intermédiaire, entre le roman de genre et le roman à thèse, et une fille très technique, aux phrases vigoureuses et sans gras, qui reposaient bien des pâtés des littéraires de la profession.

Nathalie Quintane, Remarques, dans Nathalie Quintane, sous la direction de Benoît Auclerc, Classiques Garnier, 2015, p. 202.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie quintane, remarques, roman, ambiance, style | ![]() Facebook |

Facebook |

17/02/2015

Christian Prigent, Entretien sur Arno Schmidt

Arno Schmidt

– À vos yeux, la littérature française offre-t-elle des œuvres qui font au français ce qu'Arno Schmidt fit à l'allemand ?

Ch. P.

— Il me semble que dans la littérature française du siècle dernier, les écrivains qui ont « fait » quelque chose à la langue œuvraient plutôt dans le genre poésie et les « grandes irrégularités de langage » initiées par la « révolution poétique » des années 70 du siècle précédent (Lautréamont, Mallarmé, Rimbaud, Jarry...). Même si, souvent, ce fut pour mettre en cause (voire pour récuser) l’idéologie poétique elle-même (Artaud, Bataille, Ponge, Denis Roche...). Ou pour détourner l’outillage poétique (rythmique, ritournelle, écholalie, polyphonie..) et le faire travailler dans la prose narrative (Beckett, Guyotat) ou le drame (Novarina). Côté roman, au sens à peu près strict du label, je ne vois vraiment rien qui ait eu la rigueur refondatrice qui anime le réalisme analytique de la prose schmidtienne (trouver, comme il le dit lui-même, « une structure de prose plus conforme aux modes de l’expérience humaine », faire de l’écriture un acte de « description et d’éclaircissement du monde par le mot »).

Bien sûr Proust (mais la langue de Proust, en gros, est classique). Bien sûr Céline (mais le « métro émotif » relève d’un lyrisme qui n’a rien à voir avec le raide grincement sablonneux de la prose de Schmidt). Dans les années Schmidt (vers 1952/1960, donc), la prose française moderne, c’est le « nouveau roman ». Rien, à mon sens, qui y soit au niveau de l’exigence méthodique et de l’inventivité stylistique qu’on apprécie chez Arno Schmidt.

X :

– Robbe-Grillet ?

Ch. P.

– Je l'ai à peine lu, et fort tard (trop tard pour que cette lecture ait compté). Autour de moi, dans les années 1970/1980, cette œuvre ne jouait aucun rôle. J'en avais pris connaissance surtout à cause de sa polémique contre Francis Ponge (qui était pour moi un modèle théorique et pratique), dans Pour un nouveau roman. Plus tard (1989), j'ai passé quelques très charmantes heures avec Robbe-Grillet, à Berlin. C'était gai, fort peu « littéraire ». J'aimais sa causticité provocante et sa façon de distiller distraitement des vacheries. Ça ne m'a pas fait aimer beaucoup plus ses livres (surtout ceux qu'il publiait à l'époque).

J'ai davantage lu Claude Simon. Et dit dans Ceux qui merdRent (1993) ce que j'avais à en dire.

X

– Voyez-vous quand même quelques auteurs qu'on pourrait, sans brader l'épithète, qualifier de « schmidtiens » ?

Ch. P.

– Vraiment, je doute que Schmidt ait été beaucoup lu par les écrivains français. Et je ne crois pas qu’il ait eu une influence. Sur les textes de ceux qui écrivent aujourd’hui un peu différemment de ce qu’attend la commande médiatique et marchande, on voit assez bien les marques (souvent délavées) de Beckett et de Duras ; le souvenir aussi de Gertrude Stein, de Thomas Bernhard. Mais Arno Schmidt... Non, vraiment. Peut-être faudrait-il aller voir du côté de ce prosateur extraordinaire qu'est Onuma Nemon (qui a lu Schmidt). Le seul, à ma connaissance, qui serait effectivement « schmidtien » (mais je ne sais pas s'il a lu Arno Schmidt), c’est le très remarquable Hubert Lucot – dont la prose narrative poursuit effectivement un effort semblable d’élucidation de l’expérience (le souvenir) et d’invention de formes (lexicales, syntaxiques, typographiques...) adéquates à cet effort. Mais Lucot est plus... français: plus stylistiquement maniériste, plus psychologique, plus obsédé par le nombril autobiographique, et (aujourd’hui, en tous cas) plus politiquement déclaratif.1Ou: «formes de prose exactement adaptées aux différents mécanismes de la conscience et modes d’expérience » (in Calculs, 1, 1955)

.

X

– Qu'est-ce, selon vous, qu'une influence littéraire, et comment définiriez-vous celle qu'Arno Schmidt a pu exercer sur vous ?

Ch. P.

– Une influence littéraire s’exerce dans le temps de formation d’un mode d’expression propre. Une œuvre propose soudain, de l’expérience (du « réel »), des modes de symbolisation qui viennent, comme dit Rimbaud, « affiner » votre « optique », outiller votre vision et formaliser l’expérience d’une façon qui paraît. Alors on s’applique à comprendre ses procédures, à apprendre ses façons et à user de ses outils. Mais bientôt, voici que ces formes de représentation-là deviennent à leur tour impertinentes, inadéquates – et qu’elles sont perçues comme un nouvel écran entre le monde et vous. Il faut donc leur donner congé, pour traverser autre chose. Ce pourquoi l’amour des Maîtres est toujours un amour ambivalent : il faut tuer les Maîtres, aussi – pour trouver sa voix. J’ai connu cela avec Rimbaud et les poètes surréalistes (dans les années 1960), puis avec Ponge (années 1970), puis avec Denis Roche (idem). Rien ni personne depuis. Arno Schmidt est entré bien trop tard dans ma bibliothèque pour avoir eu sur moi la moindre « influence ». Je ne l’ai lu pour la première fois que vers 1992, alerté par Pascale Casanova, schmidtienne enthousiaste, qui trouvait quelque rapport entre les écrits de Schmidt et ce que je venais de publier côté fiction (Commencement, 1989) et côté théorie (Ceux qui merdRent, 1991). C’était trop tard pour intégrer cette marque nouvelle : les questions qui me travaillaient, les formes dont j’avais besoin pour traiter ces questions, c’était déjà en place. Mais ce que je lisais dans Calculs, par exemple, me semblait effectivement très proche des préoccupations stylistiques qui étaient les miennes dans mes livres de prose.

X

– Quelle est votre pratique de ses textes ? (sauts et gambades ? linéaire ? plusieurs livres simultanés ?)

Ch. P.

– Encore une fois : découverte très tardive, pratique très sporadique, connaissance très lacunaire. J’ai été enthousiasmé par quelques textes, comme le Paysage lacustre avec Pocahontas. Et été, comme j’ai dit, très intéressé par les écrits théoriques (Calculs). Mais je n’ai rien creusé, ni complété (je le regrette bien, croyez-le). Sans doute parce que trop pris, dans les années où cela aurait été utile et possible (entre 1992 et aujourd’hui), par le travail sur mes propres livres, d’une part ; et, d’autre part, par mon attention à ce qui apparaissait d’un peu neuf en France dans le domaine poétique.

13 septembre 2009, inédit (Pour un volume collectif sur l'œuvre d'Arno Schmidt).

Christian Prigent, dans SILO, sur le site des éditions P. O. L

Les œuvres d'Arno Schmidt (1914-1979) ont été traduites en français chez Christian Bourgois et aux éditions Tristram.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ENTRETIENS, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, entretien sur arno schmidt, roman, écriture, influence | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2013

Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray

Dans La Clé des champs, André Breton invite à voir dans la place Dauphine, qui forme triangle à la proue de l'île de la Cité, « le sexe de Paris », le pubis de la Ville Lumière. Le poète, dont la vie croisa brièvement celle de Proust en 1920 — Jacques Rivière lui avait confié la relecture des épreuves du Côté de Guermantes —, a pu admirer — Rivière l'affirme — l'œuvre, si subtilement attentive au monde des rêves, du romancier. Il n'en demeure pas moins que jamais il n'a rien écrit qui puisse accréditer un tel sentiment et que la Recherche figure parmi les œuvres dans lesquelles le surréalisme a reconnu des emblèmes de ce qu'il récuse : l'art supposé mensonger du roman, avec son primat moraliste de la psychologie, la façon qui lui est propre de désenchanter le monde, de dégrader le mystère en effets de continuité et de vraisemblance. Et pourtant, c'est bien à Breton que j'ai pensé, à Nadja, aux lèvres entrouvertes, accueillantes à la fougue du Vert Galant de la place Dauphine, en découvrant que la maison de tante Léonie présente ceci de commun avec le jardin étagé à flanc de coteau du Pré Catelan, qu'elle s'évase en triangle, à partir de la porte étroite, génésique, qui s'entrouvre à son sommet.

Le rapprochement vient sans doute d'autant plus volontiers à l'esprit que le lecteur de la Recherche sait bien que « Combray », la première partie de Du Côté de chez Swann, pour être le livre lumineux de l'enfance, n'en est pas moins inquiété par le mystère de la séparation des sexes, par l'évidence nocturne de l'attraction des corps. Le visiteur qui entrebâille le portail et pénètre dans le jardinet, lorsqu'il s'avance épousant tla courbure de l'allée, vers la façade secrète de la maison, vers ces liserés de faïence d'inspiration ottomane qui, fantaisie « orientaliste » de l'oncle Amiot, rehausse d'azur l'encadrement des fenêtres, chemine dans une nuit matricielle, près qu'il est de s'introduire, comme par effraction, sur le théâtre d'une scène primitive.

Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray, Belin, 2013, p. 45-47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe pradeau, proust à illiers-combray, andré breton, roman, scène primitive, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

10/02/2013

Aragon, Henri Matisse, roman

Matisse et Baudelaire

J'ai raconté ce drame ailleurs : cette longue et rapide rêverie d'Henri Matisse autour de Baudelaire détruite par un accident technique, trente lithographies perdues dont ne restait que le témoignage de la photographie, et comment le peintre songea à les refaire d'après la photographie, et comment il renonça à ces dessins refaits, parce que si beaux qu'ils fussent l'élan n'y était plus, l'esprit de Baudelaire.

Les voici pourtant, dont, cinq ou six, nous allons garder jalousement le souvenir. Comme une leçon que nous donne Matisse, un exemple : le renoncement de sa créature par le créateur, Éve de son dieu refusée pour n'être pas celle qui au serpent cèdera. Plus tard les peintres viendront comparer à ces photographies par Matisse préférées et qui vont illustrer Les Fleurs du Mal, ces redites de sa première pensée, et qu'il aura délibérément écartées. Ils apprendront le choix, cette auto-chirurgie de l'artiste. Ils verront Matisse brisant le miroir où seul se regarde Matisse, et ne transparaît plus Baudelaire. Et peut-être prendront-ils peur devant eux-mêmes, leur facile satisfaction d'eux-mêmes. Il y a de quoi vaciller.

Comment avec des mots parler le langage à ces dessins répondant, ce langage d'absence, où chaque flexion de la syntaxe impliquerait l'effacement de la chose exprimée, la disparition de Baudelaire ? L'étrange de cette aventure est que, Baudelaire évanoui, demeurent les interprètes de Baudelaire ; Matisse, si l'on veut, mais enfin Matisse que nous voyons dans les yeux des acteurs, tout à l'heure récitant L'Invitation au Voyage ou La Chute d'un Icare, Matisse dans l'absence de Baudelaire, la présence de Matisse dans l'absence de Baudelaire, ; et par là de lui-même différent (je cherche avec impatience le vocabulaire de cette nuit éclairée).

Aragon, Henri Matisse, roman, Quarto Gallimard, 1998 [1971], p. 457 et 459.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, henri matisse, roman, baudelaire, lithographie | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2013

Paul Valéry, "Littérature", Œuvres II

Dès qu'un écrivain est bon pour beaucoup de gens je me méfie de lui comme je me méfie de beaucoup de gens. (1901)

Il faut, pour faire un roman, être assez bête afin de confondre les ombres simplifiées (qui seules se peuvent décrire et mouvoir) avec les vrais personnages humains — qui sont toujours insusceptibles d'un point de vue unique et uniforme. C'est en quoi la poésie pure est supérieure à la prétention du romancier moderne : elle comporte moins d'illusion. (1910)

L'évolution de la littérature moderne n'est que l'évolution de la lecture qui tend à devenir une sorte de divination d'effets au moyen de quelques mots vus presque simultanément et au détriment du dessin des phrases.

C'est le télégraphisme et l'impressionnisme grossier dû aux affiches et aux journaux. L'homme voit et ne lit plus. (1918-1919)

Le roman répond à un besoin bien plus naïf que le poème — Car il demande croyance, crédulité, abstention de soi — et le poème demande collaboration active. (1926-1927)

Paul Valéry, "Littérature", dans Cahiers, II, édition établie, présentée et annotée par Judith Robinson, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1974, p. 1147, 1158, 1183, 1206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, "littérature", Œuvres ii, poésie, roman | ![]() Facebook |

Facebook |

24/08/2011

Olivier Rolin, Bric et broc

Le roman n’arrête, ne décrète rien, ne décide de rien. Il n’est pas normatif. Quel est le ressort, s’il y en a un, du prince Mychkine, le héros de L’Idiot, et que penser de lui ? Est-il un saint ou un faible d’esprit, ou un malade, tout cela à la fois, est-il beau, est-il ridicule ? » De toutes les belles figures de la littérature, écrit Dostoïevski dans une lettre à sa nièce, la plus achevée est Don Quichotte. Mais Don Quichotte est beau parce qu’il est en même temps ridicule. » Phrase qui va au cœur de ce qui fait la force paradoxale du roman : d’être l’art de l’ambiguïté. Emma Bovary est-elle belle ou ridicule ? Les deux évidemment, et belle parce que, aussi, ridicule (d’une tout autre façon, d’ailleurs, on peut en dire autant de Bouvard et Pécuchet). Dans le petit train de Balbec, le Narrateur aperçoit une femme vulgaire qu’il prend pour une tenancière de bordel ; au voyage suivant, le « petit clan » Verdurin lui apprend que c’est la très aristocratique princesse Sherbatoff : Barthes voit dans ce renversement une des lois de La Recherche du temps perdu. Et ce renversement n’est pas la substitution d’une vérité à une apparence, il préside à une permutation infinie : « L’un des termes permutés, ajoute-t-il, n’est pas plus "vrai" que l’autre. […] À la syntaxe classique qui nous dirait que la princesse Sherbatoff n’est qu’une tenancière de maison publique, Proust substitue une syntaxe concomitante : la princesse est aussi une tenancière de bordel. »

Le roman n’arrête, ne décrète rien, ne décide de rien. Il n’est pas normatif. Quel est le ressort, s’il y en a un, du prince Mychkine, le héros de L’Idiot, et que penser de lui ? Est-il un saint ou un faible d’esprit, ou un malade, tout cela à la fois, est-il beau, est-il ridicule ? » De toutes les belles figures de la littérature, écrit Dostoïevski dans une lettre à sa nièce, la plus achevée est Don Quichotte. Mais Don Quichotte est beau parce qu’il est en même temps ridicule. » Phrase qui va au cœur de ce qui fait la force paradoxale du roman : d’être l’art de l’ambiguïté. Emma Bovary est-elle belle ou ridicule ? Les deux évidemment, et belle parce que, aussi, ridicule (d’une tout autre façon, d’ailleurs, on peut en dire autant de Bouvard et Pécuchet). Dans le petit train de Balbec, le Narrateur aperçoit une femme vulgaire qu’il prend pour une tenancière de bordel ; au voyage suivant, le « petit clan » Verdurin lui apprend que c’est la très aristocratique princesse Sherbatoff : Barthes voit dans ce renversement une des lois de La Recherche du temps perdu. Et ce renversement n’est pas la substitution d’une vérité à une apparence, il préside à une permutation infinie : « L’un des termes permutés, ajoute-t-il, n’est pas plus "vrai" que l’autre. […] À la syntaxe classique qui nous dirait que la princesse Sherbatoff n’est qu’une tenancière de maison publique, Proust substitue une syntaxe concomitante : la princesse est aussi une tenancière de bordel. »

Ces figures de l’indécidé qui sont celles de la vie humaine en tant qu’elle n’est pas une simple quantité, une force, un pion dans un jeu ou une stratégie, ce n’est pas un défaut de savoir qui les crée et les fait vaciller, mais au contraire un savoir subtil. L’indécidé qui est celui de l’âme, oserait-on dire d’un vieux mot qui n’implique pas forcément une transcendance. Le savoir que nous transmet le roman, et qu’il est seul à pouvoir nous transmettre — ni l’histoire ni aucune science humaine ne le pourra — c’est celui-ci : nos destinées sont toutes tramées d’équivoque, même les plus apparemment droites se laissent envisager de plusieurs façons, sont susceptibles de plusieurs vérités.

Olivier Rolin, Bric et broc, Verdier, 2011, p. 42-43.

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier rolin, bric et broc, roman, ambiguïté | ![]() Facebook |

Facebook |

31/07/2011

Georges Lambrichs, Mégéries

Ce qui va suivre commence ou finit une histoire vraie, comme la braise refroidit. Partant de ce qu’il faut considérer comme connu pour continuer de vivre sans illusions, j’avance en tâtonnant vers ce lieu sûr que fréquentent habituellement ceux qui ne s’aperçoivent qu’après coup qu’il s’est passé quelque chose sur laquelle il n’est plus temps de s’interroger. Lieu sûr et redoutable comme un passage réservé à ce qui n’est pas destiné à l’oubli, bien que cela relève en général de l’inaperçu comme la couleur des yeux ou le sourire intérieur. À ce prix, l’on peut rendre à la parole son usage comme il arrive à d’autre silencieusement de rendre l’âme (à qui ?) considérant qu’on a été bien joué et qu’il s’agit maintenant d’achever en connaissance de cause le spectacle auquel on a participé dans l’ignorance. Il suffit alors de faire un signe de connivence au très haut machiniste voyeur pour qu’il fasse tomber sur le soir tragique ce rideau de larmes qui permet de découvrir à nouveau le déjà vu. Maintenant que je sais ce que je veux faire, sans pour l’avoir autant décidé, je redoute d’y parvenir. Dans quel état en effet, serais-je après s’il m’arrive de me retrouver ?

Ce qui va suivre commence ou finit une histoire vraie, comme la braise refroidit. Partant de ce qu’il faut considérer comme connu pour continuer de vivre sans illusions, j’avance en tâtonnant vers ce lieu sûr que fréquentent habituellement ceux qui ne s’aperçoivent qu’après coup qu’il s’est passé quelque chose sur laquelle il n’est plus temps de s’interroger. Lieu sûr et redoutable comme un passage réservé à ce qui n’est pas destiné à l’oubli, bien que cela relève en général de l’inaperçu comme la couleur des yeux ou le sourire intérieur. À ce prix, l’on peut rendre à la parole son usage comme il arrive à d’autre silencieusement de rendre l’âme (à qui ?) considérant qu’on a été bien joué et qu’il s’agit maintenant d’achever en connaissance de cause le spectacle auquel on a participé dans l’ignorance. Il suffit alors de faire un signe de connivence au très haut machiniste voyeur pour qu’il fasse tomber sur le soir tragique ce rideau de larmes qui permet de découvrir à nouveau le déjà vu. Maintenant que je sais ce que je veux faire, sans pour l’avoir autant décidé, je redoute d’y parvenir. Dans quel état en effet, serais-je après s’il m’arrive de me retrouver ?

Georges Lambrichs, Mégéries, Gallimard, 1974, p. 11-13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eorges lambrichs, mégéries, histoire vraie, roman | ![]() Facebook |

Facebook |