11/10/2025

Louis Zukofsky, Un objectif et deux autres essais

Un poème. Cet objet en formation — Le poème comme travail — Un classique.

Les vagues mouillées d’Homère, non pas nos vagues mouillées, mais, dans ces deux mots, assez d’associations pour rendre un contexte capable de s’étendre depuis son lieu jusqu’au présent. Parce qu’il y a, même si les significations changent, une étiquette linguistique, une archive qui peut rester claire pour nous comme image d’un contexte passé — le contexte tel qu’à l’origine il signifia — ou bien, si l’on ne peut y croire, un équilibre atteint — ou du moins le passé que nous ne pouvons même deviner, mais qui atteint un équilibre de sens déterminé par les significations nouvelles surgissant dans le mot à mot.

Un poème : un contexte associé à une forme « musicale », musicale entre guillemets puisqu’il ne s’agit pas de notes, mais de mots plus variables que les variables et employés à l’extérieur comme à l’intérieur du contexte pour une référence communicative.

Impossible de communiquer autre chose que des singularités — historiques et contemporaines — des choses, des êtres humains comme choses, leur appareillage de capillaires et de veines entrelaçant les événements, les circonstances, et s’entrelaçant avec eux. Le mot révolutionnaire, s’il doit accomplir sa révolution, ne peut se libérer d’une référence. Il n’est pas infini. Mais infini est un terme.

L’ordre, pour toute poésie, consiste à s’approcher d’un état de musique où les idées s’offrent aux sens et à l’intelligence, dénuées de toute intention prédatrice. Un dur travail, comme le savent les poètes, qui s’évertuent à réconcilier les principes contrastés des faits. Dans la poésie, le poète ne cesse de rencontrer les faits, qui semblent faire obstacle à la musique en cours de route, bien que ni musique ni mouvement ne puissent exister sans eux, sans les faits qui leur sont propres. Matière première, pour parler vite, qui attend le sceau de la forme. Les poèmes ne sont que des actes exercés sur les singularités. Et par cette seule activité ils deviennent eux-mêmes des singularités — c’est-à-dire des poèmes.

Louis Zukofsky, Un Objectif & deux autres essais, traduit de l’américain par Pierre Alféri, Un Bureau sur l’Atlantique / Éditions Royaumont, 1989, p. 18-19 et p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis zukofsky, un objectif, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2024

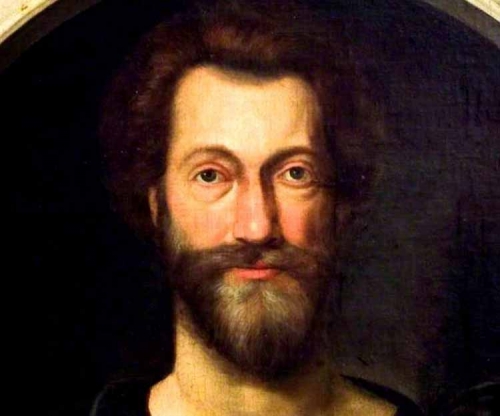

La Pléiade, Poésie, Poétique : recension

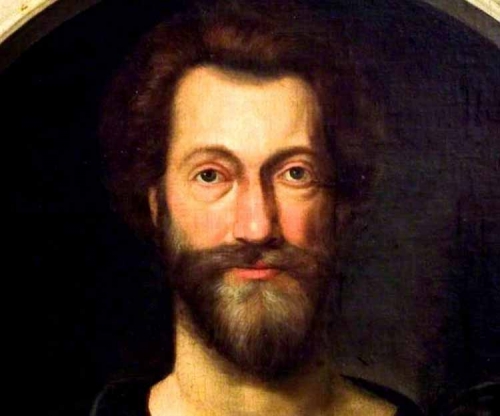

Parler de la Pléiade aujourd’hui à un lecteur, c’est l’obliger à faire remonter des souvenirs scolaires et, en insistant un peu, reviennent les noms de Ronsard, dont il connaît encore quelques vers des Amours (« Mignonne, allons voir si la rose… ») et de Du Bellay, qui lui rappelle les Regrets(« Heureux qui comme Ulysse… »). À l’exception des sonnets d’Étienne Jodelle aisément accessibles (Poésie/Gallimard, 2022), les œuvres des autres membres du groupe sont, à très peu près, oubliées et lisibles dans des éditions savantes à consulter en bibliothèque ou partiellement dans des anthologies1. L’édition de Mireille Huchon2, d’abord, donne à lire des œuvres qu’il était bon de faire connaître, tel le théâtre de Jodelle ou des poèmes de Belleau, sans du tout mettre de côté d’autres connues (Ronsard, du Bellay) qui gardent la plus grosse part. Elle a ajouté pour la période de grande production (1545-1555) des textes de poétique devenus, eux, quasiment inconnus. Enfin, contrairement à l’image scolaire attachée à Ronsard et Du Bellay, les poètes de la Pléiade n’ont pas été applaudis par tous dans la seconde partie du XVIe siècle, des écrits polémiques et des témoignages complètent heureusement le recueil des textes. Ils sont suivis d’un répertoire des poètes et de leurs contemporains (image et texte) et de notes sur chaque œuvre publiée.

Mireille Huchon rappelle que Ronsard n’a utilisé que deux fois le terme Pléiade, par métaphore, à propos de la "brigade" de sept poètes (dont lui-même) du règne d’Henri II : Ronsard, du Bellay, Étienne Jodelle, Pontus de Tyard, Rémy Belleau, Antoine de Baïf et Peletier du Mans ; son contemporain Henri Estienne, plus tard (1678), parle des « poètes de la Pléiade », de la « nouvelle Pléiade ». La référence à l’Antiquité n’est pas fortuite, elle renvoie aux grands poètes grecs de la période alexandrine. Le nom s’est seulement installé au XIXe siècle, alors que certains membres du groupe ne se connaissaient que par la lecture de leurs textes ; il faut se souvenir qu’un écrivain comme Jodelle a refusé d’être publié de son vivant.

Le nom "Pléiade" est pratique pour évoquer une période particulièrement riche en littérature dans plusieurs domaines. Au début des années 1550, construites à l’antique, les premières tragédies (Cléopâtre captive, Didon se sacrifiant) et comédies (L’Eugène, La rencontre) sont dues à Étienne Jodelle. Parallèlement, si Clément Marot et Mellin de Saint Gelais ont introduit le sonnet en France, il est définitivement adopté comme genre avec la Pléiade qui le développe pendant des décennies.

C’est aussi avec la Pléiade que le sonnet devient par excellence le lieu poétique du discours amoureux. Le blason ancien n’est pas abandonné du tout, chaque partie du corps féminin est toujours exaltée, par exemple par Pontus de Tyard (second quatrain) :

Ton beau visage, où ton beau teint s’assemble,

Ta bouche faite en deux couraux plaisants,

Ton bien parler sur tous les bien disans,

Et ton doux ris doucement mon cœur emble.

En dehors de quelques poèmes, dont les Folastries de Ronsard, où le corps charnel est présent, le corps féminin entier est magnifié, fantasmé, souvent idéalisé et divinisé : les renvois à la mythologie abondent chez tous les poètes, permettant parfois l’allusion érotique ; ainsi, dans les Amours de Ronsard (tercets du sonnet 41) :

S'Europe avoit l'estomac aussi beau,

De t'estre fait, Jupiter, un toreau,

Je te pardonne. Hé, que ne sui'-je puce !

La baisotant, tous les jours je mordroi

Ses beaus tetins, mais la nuit je voudroi

Que rechanger en homme je me pusse.

Les sonnets n’ont pas de fonction référentielle précise, pas plus Marie, Olive ou Francine : s’installe pour très longtemps avec la Pléiade une représentation de la femme aimée — désirée mais absente —, et un je souffrant — image féminine cependant différente de celle de l’amour courtois ou des troubadours. Le thème de l’immortalité donnée par le poète à la femme, mais aussi au Prince, traverse une poésie qui cherche la reconnaissance des puissants ; Ronsard et du Bellay saluent l’un et l’autre l’entrée d’Henri II dans Paris, en 1549 — mais l’intérêt de ce roi pour les arts n’avait rien de commun avec l’engagement d’Auguste chez les Latins.

L’ode et l’hymne acquièrent aussi une place de choix dans les recueils de la Pléiade, mais c’est un autre genre qui prend place et reste toujours très vivant aujourd’hui, sous ce nom ou d’autres, l’art poétique. Pelletier du Mans en a été l’initiateur avec sa traduction (1545) de l’Art poétique d’Horace, largement utilisée un peu plus tard (1549) par Du Bellay dans la seconde partie de La Deffence et illustration de la Langue Françoyse, la première réservée à des réflexions sur la langue et les manières de l’enrichir, et sur l’orthographe. Cette "Défense" a été remise en lumière par Sainte-Beuve3 qui écrivait qu’elle était « la plus sure gloire de Du Bellay et la plus durable » ; elle est considérée comme un monument à partir du XXe siècle et des écrivains en ont repris le titre, y ajoutant « aujourd’hui » et en soulignant l’actualité4. Du Bellay prône l’abandon des genres anciens, propose la création de néologismes à partir des langues anciennes, préconise l’imitation des auteurs latins et grecs et de quelques auteurs italiens ; l’ensemble définit une esthétique nouvelle, mise en œuvre la même année avec L’Olive, recueil de sonnets et d’odes. Les réflexions de Du Bellay sur l’orthographe sont une approbation de ce que Louis Mégret avançait en 1542 : il faudrait une convergence entre l’écrit et la prononciation ; le poète garde cependant l’usage de son temps pour ne pas effrayer les lecteurs. Ronsard, de son côté, avance et dans ses Odes (1550) remplace notamment le i latin par j, le u par v, par ailleurs es par é(espandre > épandre).

Le lecteur découvrira des œuvres peu accessibles, en particulier Le Quintil horatian, critique de La Deffence…de du Bellay, l’art poétique de Thomas Sébillet (1548), la traduction-adaptation de l’art poétique d’Horace par Peletier du Mans (1545) et La Rhetorique francoise (1553) d’Antoine Poclin. Un ensemble de textes polémiques et de témoignages précèdent les notes ; les éclaircissements rassemblés — linguistiques, historiques et littéraires — font de ce volume, si le lecteur le désire, un excellent instrument de travail. Pour le plaisir de lire, il offre une superbe anthologie d’une des périodes les plus riches de la poésie en France.

1 Rappelons que Mireille Huchon a établi le texte des œuvres de la mystérieuse Louise Labé (Bibliothèque de la Pléiade, 2021).

2 La bibliothèque de la Pléiade a publié en 1953, choisis par Albert-Marie Schmidt, une anthologie de la poésie du XVIe siècle, de Marot (1496-1544) à Jean Baptiste Chassignet (1571-1635)

3 Sainte-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle

4 « Autres temps, autres barbaries, autres combats mais peut-être même nécessité et même devoir : ne revient-il pas aujourd’hui aux écrivains, aux poètes, face à la domination d’une langue «moyenne» hâtive et désinvolte, asservie aux visées manipulatrices de la communication, de maintenir et de refonder sans cesse une langue affranchie, de revendiquer, par objection souvent, le droit à la nuance, au subtil, à la densité et à l’imprévu ? » Présentation de Défense et illustration de la langue française aujourd'hui (Poésie/Gallimard, hors-série, 2013), par un collectif : Marie-Claire Bancquart, Silvia Baron-Supervielle, Tahar Ben Jelloun, Alain Borer, Michel Butor, François Cheng, Michel Deguy, Vénus Koury-Ghata, Marcel Moreau, Jacques Réda, Jacques Roubaud.

La Pléiade, Poésie, Poétique, édition de Mireille Huchon, Gallimard, Pléiade, avril 2024, 1616 p., 75 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 novembre 2024.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la pléiade, poésie, poétique | ![]() Facebook |

Facebook |

20/07/2024

Constantin Cavafy, Poèmes

Mélancolie de Jason, fils de Cléandre : Poète en Commagène ; 505 ap. J.C.

Vieillissement de mon corps et de ma figure —

c’est une blessure d’un effroyable couteau.

Je n’ai plus d’endurance.

A toi je recours, Art de la Poésie,

qui, tant soit peu, te connais en remèdes :

tentatives d’assoupissement de la douleur,

par l’Imagination et par le Verbe.

Blessure d’un effroyable couteau —

Art de la Poésie, apporte tes remèdes,

pour endormir — pour quelque temps — la douleur.

Constantin Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1958, p. 153.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, poèmes, blessure, poésie, douleur | ![]() Facebook |

Facebook |

02/07/2024

Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia

Le colza dont le jaune agace les dents et qu’on rangerait du côté du citron plutôt que de celui de l’huile.

Innombrables sont les choses qui ne ressemblent pas à ce qu’elles sont (une feuille, par exemple, que rien ne révèle poumon, un avion qu’on dirait trop lourd pour imiter l’oiseau, un ordinateur que rien n’indique cerveau) et nombreuses celles qui ont un aspect trompeur (l’ours à l’air bonasse, le serpent corde sur le sol, le poisson dont les ouïes ne sont pas des oreilles, la lune disque haut suspendu, l’arbre fantôme, le mort homme endormi)

Ne pas brouiller les cartes mais tailler dans le vif, ne pas biaiser mais prendre l’équivoque par les cornes ou la trancher comme un nœud gordien, voilà ce qui est peut-être l’ABC de la poésie.

Michel Leiris, Le ruban au cou d’Olympia, Gallimard, 1981, p. 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d'olympia, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

19/05/2024

Pontus de Tyard, Mon esprit ha heureusement porté...

Mon esprit ha heureusement porté

Au plus beau ciel sa force outrecuidée, (=présomptueuse)

Pour s’abbruver en la plus belle Idée,

D’où le pourtrait j’ai pris de ta beauté.

Heureusement mon cœur s’est enretté (= pris au piège)

Dens ta beauté d’un libre œil regardée :

Et ma foy s’est heureusement gardée,

Et t’a ma bouche heureusement chanté :

Mais si encore heureusement j’espere,

Qu’en fin ton cours (ô ma divine Sphere)

Veut asseurer la creinte qui me touche,

J’auray parfait en toy l’heur (=bonheur) de ma vie,

Et toy en moy l’heur d’estre bien servie

D’esprit, de cœur, d’œil, de foy et de bouche.

Pontus de Tyard, dans La Pléiade, Poésie, poétique, édition Mireille Huchon, Gallimard/Pléiade, 2024, p. 665-666.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pontus de tyard, la pléiade, poésie, poétique, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2024

Joseph Joubert, Carnets, II

7 mai 1754- 4 mai 1824

Le pouvoir est une beauté qui fait aimer aux femmes la vieillesse même.

Il n’y a plus aujourd’hui d’inimitiés irréconciliables parce qu’il n’y a plus de sentiments désintéressés.

— ces insupportables parleurs qui vous entretiennent toujours de ce qu’ils savent et ne vous entretiennent jamais de ce qu’ils pensent.

La poésie feint et par conséquent elle peint. Tout y est jeu d’une part, illusion de l’autre.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 317, 321, 325, 327.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, pouvoir, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

29/03/2024

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-neuf

La tradition veut que l’amour ne puisse exister préalablement à sa déclaration. Seuls les mots l’autorisent, seuls ils le déclenchent et seuls ils le consacrent Dans cette perspective, nous étendons les pouvoirs de la langue à tout ce qui la précède, nous divulguons ces pouvoirs depuis les corps et les images. Poésie est le nom de ces plongées dans la nuit continuée des commencements. Partie prenante de cette perspective est le paysage. L’amour, et plus encore ce pourquoi il naît, peuvent loger dans un « jeu de langage » gagné par les stridences et la rouerie des échanges.

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-neuf, Flammarion, 2024, p. 51.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord de juliau, amour, langue, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

24/12/2023

Roger Gilbert-Lecomte, Poésie

Haïkaïs

Tous ces verts marronniers pansus

Se moquent entre eux du noyer

Qui n’a pas encore de feuilles

Sur l’Avril de vert feuillu

Bruine et ciel sale

— Triste…

Dans le ciel de cendre

Comme un dernier tison

La petite étoile

Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres

complètes, II, Poésie, Gallimard,

1977, p. 132.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, Œuvres complètes, ii, poésie, haïkaï | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2023

Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls

Dernière offre

la poésie

que l’on surprend au fond de la boutique

derrière la réserve

par-dessus l’extincteur et sous les vies vécues

les destins politiques les drames romancés

horizons cornés

ciels à la va-vite

— comme si vous y étiez : venez voir

on ne paie qu’en sortant

Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls,

Gallimard, 2023, p. 82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne paulin, poèmes pour enfants seuls, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

19/06/2023

Francis Ponge, Comment une figue de paroles et pourquoi

Pour ne savoir point trop ce qu’est la poésie (nos rapports avec elle ne sont qu’indirects), d’une de ces figues sèches, par contre (tout le monde voit cela), qu’on nous sert, depuis notre enfance, ordinairement aplaties et tassées parmi d’autres hors de quelque boîte, comme je remodèle chacune entre le pouce et l’index machinalement avant de la croquer, l’idée que je m’en fais paraît bientôt bonne à vous être d’urgence quittée.

Francis Ponge, Comment une figue de paroles et pourquoi, dans Œuvres poétiques, II, Gallimard / Pléiade, 2002, p. 863.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, comment une figue de paroles et pourquoi, enfance, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

18/06/2023

Francis Ponge,, Comment une figue de paroles et pourquoi

La poésie est l’art d’écrire en vers, peut-on lire dans Larousse. Il es évident que cette définition est maintenant (aujourd’hui) dépassée, qu’elle n’est plus juste.

Pour moi la poésie est l’at d’assembler et d’abord de traiter les mots (les paroles) de façon à mordre dans les choses (dans le fond obscur des choses) et de s’en nourrir.

Las poésie est l’art de traiter les paroles de façon à permettre à l’esprit de mordre dans les choses et de s’en nourrir.

(Il s’agit donc plus que d’une connaissance : d’une assimilation.)

Francis Ponge, Comment une figue de paroles et pourquoi, dans Œuvres complètes, II, Gallimard / Pléiade, 2002, p. 788.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, comment une figues de paroles et pourquoi, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

12/04/2023

Benoît Casas, Combine

16

La poésie

est expérience

qui subtilise

est apparence

qui varie

la poésie

est l’une des

expansions

de la vie.

19

Ce

travail

mettre

des mots

ensemble.

25

La poésie

crée

un rapport

de un

à un `

entre

le lecteur

et l’auteur.

42

Les poèmes

à chaque prise

à chaque

frappe

dispensent

le temps

et le monde

en surfaces.

Benoît Casas, Combine, NOUS, 2023, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, combine, poésie, mot | ![]() Facebook |

Facebook |

01/02/2022

John Donne, Poésie

Maléfices par un portrait

Fixant ton œil, je m’apitoie

Sur mon portrait, qu’y vois brûler ;

Le vois en un pleur qui se noie,

Plus bas venant à regarder.

Ayant l’art maléfique

De me tuer par ma réplique,

Que de fois pourrai-tu combler tes vœux iniques ?

J’ai bu ta douce-amère larme :

Si tu pleures encor, je pars ;

Le portrait n’est plus, ni l’alarme

Qui me puisse navrer ton art.

S’il me reste une image

De moi, elle sera, je gage,

Se trouvant dans ton cœur, sauve de tout dommage.

John Donne, Poésie, bilingue, traduction Jean Fuzier,

Poésie/Gallimard, 1991, p. 157.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, poésie, maléfices par un portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

31/01/2022

John Donne, Poésie

Adieu : sur mon nom gravé sur un verre

I

Mon nom gravé sur cette vitre

Communique ma fermeté au verre même

Rendu par ce charme aussi dur

Que l’instrument qui l’a gravé.

Ton œil lui donnera plus de prix qu’aux diamants

Extraits de l’une et l’autre roche.

II

Pour le verre, tout confesser

Et être autant que moi transparent, c’est beaucoup ;

Plus encore, te montrer à toi-même,

Offrant à l’œil l’image claire ;

Mais la magie d’amour abolit toute règle :

Là tu me vois et je suis toi.

III

De même que nul point, nul trait

(De ce nom pourtant les simples accessoires),

Averses ou tempêtes n’effacent,

Tous les temps me verront de même :

Mais tu peux mieux encore intègre demeurer,

Ayant près de toi ce modèle.

[...]

John Donne, Poésie, traduction Robert Ellrodt,

Imprimerie nationale, 1994, p. 161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, poésie, nom, transparence, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2021

Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie

Des vers du poème, les uns furent trouvés, les autres faits.

Les critiques disent des sottises qui parlent sur ce poème comme d’un tout, et qui ne considèrent pas la position de l’auteur : combiner, appareiller les vers de ces deux espèces.

Le travail du poète est de faire disparaître cette inégalité originelle ; d’ailleurs, tout travail intellectuel consiste à mettre d’accord pour un but, ce qu’on trouve, et des conditions données d’autre part.

Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie, Pléiade/Gallimard, 1974, p. 1066.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers, ii, poésie, trouver, faire | ![]() Facebook |

Facebook |