26/02/2013

Vera Pavlova, Immortalité, dans "Europe"

Immortalité

Éternise-moi juste un peu :

Prends de la neige et sculpte-moi

Puis de tes mains chaudes et nues

Frotte-moi jusqu'à ce que je brille...

*

Immortelle : ni vivante ni morte.

L'immortalité est un désastre.

Embrassons-nous. Tes bras sont

Les manches d'une camisole de force.

Embrassons-nous. Tes bras sont

Des bouées de sauvetage.

Telle est la damnation des poètes lyriques :

Une caresse est toujours de première main

Un mot — rarement.

*

Qui passera avec moi l'hiver de mon immortalité ?

Qui décongèlera avec moi ?

Quoi qu'il advienne, je n'échangerai pas

L'amour terrestre pour l'amour souterrain.

J'ai encore le temps de devenir fleur, argile,

Mémoire aux yeux blancs...

Et tant que nous sommes mortels, mon aimé,

Rien ne te sera refusé.

*

Les plus beaux vers sont ceux que j'écris

sur des surfaces tendres

avec la pointe souple de la langue : calligraphie

sur ta bouche, ton tronc, ton ventre...

Ô mon aimé, sagement, j'ai tracé mes lettres.

Veux-tu voir s'effacer entre mes lèvres

ton point d'exclamation ?

*

Nous sommes riches — nous n'avons rien à perdre.

Nous sommes vieux — rien ne nous presse d'aller nulle part.

Il nous faut battre les coussins du passé,

Remuer les braises de l'avenir,

Dire ce qui importe le plus

Tandis que décline le jour indolent

Et porter en terre nos immortels :

À moi de t'inhumer,

À toi ensuite de m'ensevelir.

Vera Pavlova, traduit du russe par Jean-Baptiste Para,

dans Europe, "Abécédaire", n° 1000-1001, août-septembre

2012, p. 109-110.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vra pavlova, immortalité, europe, jean-baptiste para, amour, vers | ![]() Facebook |

Facebook |

25/02/2013

Jacques Demarcq, Bulbul goiavier, dans Info Cambo

bulbul goiavier

perché sur les barbelés

contre quels voleurs volants

de la terrasse couverte en face

mon balcon

plumes brunes ébouriffées par le vent

guigne

sa bouille blanche

cerne sur l’œil et fine crête noire

le bec silencieux

croupe jaune lorsqu’il se retourne

plonge

dans la courette où

à un angle du grillage

s’accroche 1 m de vieille corde à linge

ah

pas drôle fun

ambuler sur ça qui va

cille

battant l’une l’autre aile balan

cier en hâte

happe

arracher un brin

juste le temps de le photographier

qui bolide s’envole

zou

compléter son nid

au proche Institut français qui sait

j’en ai entendu s’égayer

tchuitt-chuitch tiddlou-tiddlupp tchuu

chut

descendu d’un haut tamarinier

tiddlou-tiddlupp chuitch tiddlou

l’un se risque

jusqu’aux abords du café où suis seul client

18 janvier 2012

Jacques Demarcq, Bulbul goiavier, dans Info Cambo, 5 février 2013.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

24/02/2013

Guillevic, Ailleurs

Dialogues

— L'été, ça peut durer ?

— Mais oui.

— Longtemps, longtemps ,

— Tout un instant parfois.

*

— Une bille, ça roule.

— C'est fait pour ça.

— Et quand ça ne roule pas ?

— C'est une bille.

*

— Il entra.

— S'accouda au comptoir ?

— But u verre, bagarra, tomba.

— Déjà lu.

*

— Alors tu as été seul ?

— Tout seul.

— Dans toutes ces rues ?

— Dans ces rues toutes seules

Bergeries

Suppose

Que je vienne et te verse

Un peu d'eau dans la main

Et que je te demande

De la laisser couler

Goutte à goutte

Dans ma bouche

*

Suppose

Que le ciel de la plaine

Soit jaloux de nous deux

Et que je te demande

Envers lui ce sourie

Qu'il attend de la terre

Depuis les origines.

Guillevic, Autres, Gallimard, 1980, p. 103,

109, 114, 116, 43, 49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, ailleurs, dialogues, bergeries, supposition | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2013

Alain Veinstein, Voix seule

Aujourd'hui

Le ciel est déjà si noir :

il se confond avec la terre.

Pas assez de cœur

à ce moment précis

pour appeler terre

cette radiographie

des entrailles du temps.

*

Toute ma vie, j'ai dû perdre l'équilibre

dans une scène de violence,

sans une histoire à raconter,

un drame à jouer,

tout feu tout flamme cependant

au moindre éclair de vérité

apparemment conforme à l'enfance

que je m'étais attribuée,

inventée de toute pièces,

dans l'illusion que JE me laisserait en paix.

Mais chaque fois jusqu'à présent,

il m'a fallu déchanter, bouche béante,

quand les mots volés m'ont démasqué

et que je me suis retrouvé une fois de plus sans famille,

sans maison, sans enfance,

le visage écrasé contre un rideau de théâtre.

Alain Veinstein, Voix seule, Seuil, 2011, p. 61, 126.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, voix seule, le temps, l'enfance, mots volés | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2013

Pierre Chappuis, Muettes émergences, proses

En aval

Populages et tussilages : longtemps pris l'un pour l'autre, l'étroite parenté des deux noms aidant, quoique, dans la topographie de l'enfance telle qu'elle s'est reconstituée en moi, ils demeurent liés à deux lieux différents, pour ne pas dire opposés. Celui des tussilages (occasionnellement recueillis en compagnie des fils du pharmacien en quête de simples), une boucle des plus banales formée par la route cantonale en amont du village, appartient à une branche morte de la mémoire, de celles utiles (est-ce le mot ?) aux inventaires qu'il nous arrive d'effectuer par désœuvrement.

Populages et tussilages : longtemps pris l'un pour l'autre, l'étroite parenté des deux noms aidant, quoique, dans la topographie de l'enfance telle qu'elle s'est reconstituée en moi, ils demeurent liés à deux lieux différents, pour ne pas dire opposés. Celui des tussilages (occasionnellement recueillis en compagnie des fils du pharmacien en quête de simples), une boucle des plus banales formée par la route cantonale en amont du village, appartient à une branche morte de la mémoire, de celles utiles (est-ce le mot ?) aux inventaires qu'il nous arrive d'effectuer par désœuvrement.

En aval, à l'autre bout du village — mémoire vive —, la rivière, qui n'est encore qu'un ruisseau, coule parmi les prés, fluette, maigrichonne mais libre au sortir de l'ingrate canalisation souterraine où on l'a malencontreusement emprisonnée. Peu de méandres, et moindres vu la faible pente à cet endroit (moins de vingt-cinq mètres de dénivellation du village au village suivant) : pas ou peu d'accidents, de trous, de racines ou de pierres dressées dans le lit de la rivière venant entraver ou précipiter le courant. Comment toutefois ne pas laisser glisser ses pensées, sans plus, au fil de l'eau et, sans bouger, se laisser emporter par le courant ou prétendre le suivre, gambader à son rythme ? Dans le même temps — insouciance de l'enfance ! — s'attarder joyeusement au détail des choses, tout un monde, une géographie en miniature où le terrain spongieux est toujours prêt de le céder à l'eau, où se créent d'infimes dépôts alluvionnaires et des tourbillons qui tiendraient dans le creux de la main, où de friables mottes de terre, telles des falaises dressées au-dessus du vide, menacent de s'effondrer.

Ces fleurs tout à coup — bonheur, dans pareil environnement somme toute monotone ! —, étroitement regroupées à l'abri d'une petite anse et néanmoins de loin attirant le regard, aussi éclatante que des boutons d'or mais (impossible de confondre) moins collet monté, oui, tout à coup — surprise ! —, ces fleurs épanouies, rieuses, écarquillant de grands yeux d'un jaune nettement plus vif, un peu celui des pissenlits mais lustré, plus soutenu et quant à elles toutes nouvelles pour moi, nullement hirsutes, au contraire élégantes, (comme habillées ou plutôt costumées en vue de quelque cortège ou fête), portant de larges collerettes et de fastueuses épaulettes d'un vert intense.

Ces fleurs tout à coup — bonheur, dans pareil environnement somme toute monotone ! —, étroitement regroupées à l'abri d'une petite anse et néanmoins de loin attirant le regard, aussi éclatante que des boutons d'or mais (impossible de confondre) moins collet monté, oui, tout à coup — surprise ! —, ces fleurs épanouies, rieuses, écarquillant de grands yeux d'un jaune nettement plus vif, un peu celui des pissenlits mais lustré, plus soutenu et quant à elles toutes nouvelles pour moi, nullement hirsutes, au contraire élégantes, (comme habillées ou plutôt costumées en vue de quelque cortège ou fête), portant de larges collerettes et de fastueuses épaulettes d'un vert intense.

Pierre Chappuis, Muettes émergences, proses, José Corti, 2011, p. 62-63.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, muettes émergences, proses, populage, tussilage, rivière, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2013

André Frénaud, Les Rois mages

Pays perdu

Mon pays d'enfance,

oh ! si loin de moi !

Ô sillon parallèle

quand je te revois, bête

sans croupe ni crinière.

Les jardins maraîchers,

les remblais du canal,

bâtiments ferroviaires,

les vieillards presbytes,

la cloche du presbytères,

le veuf sort de l'épicerie,

s'en va au cimetière,

les garçons et les filles.

Mais où donc est-il ?

Qui me conduira ?

... Il y avait une voiture à cheval

encapuchonnée, certain tintement.

Au détour de la crête, le château disparaît,

en tuiles grise, et le vent de bruine

le vêt, d'osier et des fleurs du sureau.

Le mordu ricane derrière le mur.

Seul je vois l'oiseau dans la mousse,

aux pattes velues... Il faut dormir.

J'ai entendu un cri... Le tonnerre

assombrit la carriole.

En vain j'attends dans la boue noire,

pays de houille et de mamelons niais.

Ici, il n'y a plus d'autrefois.

André Frénaud, Les Rois mages, suivi de L'Étape

dans la clairière, Poésie Gallimard, 1987, p. 52-53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, les rois mages, pays perdu, enfance, nostalgie | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2013

Yasmina Reza, Nulle part

La petite fille marche en tirant son cartable. Dix fois, elle se retourne, dix fois, elle s'arrête ou ne s'arrête pas avec son cartable, son gros manteau de cosmonaute, pour faire un signe de la main, toujours souriant, toujours gaie, partant toute seule dans le petit matin pour l'école, toute seule tournant le coin de la rue, à demi cachée par les arbres, trouvant encore des feintes pour apercevoir sa mère à travers les grilles du jardin public et souriant gentiment et envoyant encore des baisers et disparaissant avec son cartable, son petit bonnet et son manteau. Et sa mère sur le balcon qui voit cette forme adorée et qui l'inonde de baisers soufflés avec sa main et qui fait de grands signes de gaieté dans sa robe de chambre fine, souriant et embrassant dans le froid, le cœur étreint de voir la petite s'éloigner comme elle s'éloignera dans le temps, comme elle ne voudra plus que je sois là, à la fenêtre à faire tous ces gestes, que je sois là, sa maman perchée et elle maladroite et gentille, boule joyeuse avec son cartable tiré.

Elle part pour le collège, elle tient au mot collège, quand je dis lycée, elle dit collège maman. Elle a des baskets, un blouson bleu clair et un bonnet blanc. Elle marche comme on marche à son âge, un peu sur les talons, un peu vite, son cartable est un sac à dos (je ne veux pas parler de sa lourdeur). Elle longe les grilles du jardin et se retourne pour me dire au revoir. Elle marche encore, se retourne au coin, en hiver je la vois plus longtemps parce qu'il n'y a pas de feuilles aux arbres. Elle fait un dernier signe avant d'être effacée par le mur d'immeuble. Et c'est un soulagement que tu disparaisses, car jamais sinon je quitterais la fenêtre, je serais toujours là, chose restante, à agiter ma main, jusqu'à ce que tu sois un point.

Yasmina Reza, Nulle part, Albin Michel, 2005, p. 11-14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yasmina reza, nulle part, enfance, départ, perte, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2013

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Souillée de lait, comme le loup avide, comme

le cygne, dépouillée, lourde comme l'eau de la mer,

le bras du boucher, la jambe de la salie,

la tête du rat, souillée, comme les pattes du héron,

le frère et la sœur, l'ogre matinal éveillant

ses poussins, pourpre et bleue, masquée, veule,

mêlée aux feuilles, aux baies, aux pépins,

petite morveuse près du limon, sur les braises,

sur les coussins brodés, dans la soie, puante,

dans le linge nouveau, brûlée, décapitée, comme

les tournesols, le frère et la sœur,

le garçon, le souffleur, le palmier,

à la main blanche, paume de la main droite mordue,

ventre peint, pied blessé dans le piège, dans le sac,

petit soleil de ma journée, trou, tréfonds, salie

la morte qui engloutissait, qui lapait, criant

comme œil de mercure, anus rose, au bord du gouffre,

salie de cendre, éclaboussée de plumes, tournée

vers le centre de la terre, distribuant les pestes,

perdue, jetée, déchirée, ouverte, envahie, habitée,

tombée sur les graviers.

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, Les éditions de Minuit,

1986, p. 35.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, bufo bufo bufo, souillure, le frère la sœur, le corps, l'ogre | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2013

Anise Koltz, Je renaîtrai

Mon ombre

Je m'embrouille

dans mon ombre

comme dans un filet de pêche

Elle me fait trébucher —

m'enlace au soleil

pour qu'avec lui

je quitte la terre

*

Je vis depuis toujours

Mais j'ignore

dans quel corps

j'ai enfoui ma chair

J'ignore quelle mère

m'a légué sa douleur de vivre

sa douleur de mourir

Tandis que sa sève monte en moi

je la porte comme une amulette

qui attire les maléfices

Anise Koltz, Je renaîtrai, Arfuyen, 2011,

p. 146 et 124.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anise koltz, je renaîtrai, l'ombre, le soleil, le corps, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

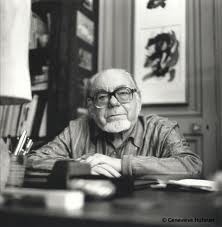

17/02/2013

James Sacré, Un Paradis de poussières

James Sacré a obtenu le prix Max Jacob pour l'ensemble de son œuvre. Il lui sera remis le 21 février au Centre National du Livre.

Au lieu de m'en tenir à des souvenirs jamais précis

(Des choses, de mes sentiments pour ces choses),

A des photographies de mince intérêt, le plus souvent mal prises,

Est-ce que ça serait pas mieux d'oublier tout le détail

De ma rencontre avec des endroits, des moments de ce pays

Avec des gens,

Et de simplement regarder pour écrire

Les images de tant de beaux livres ? n'ont-elles pas

Dans leurs couleurs, dans ce qu'elles donnent à voir

Tous les mots dont j'ai besoin pour dire ?

Ma si pour dire quoi qui me ramène à mon désir

De reprendre un café cassé ?

Le passé mal photographié, demain rien de précis

Je vais continuer de mal oublier.

*

Il y a toujours quelque chose comme une ruine dans ce que

l'œil regarde :

Mur de maison qui s'en va, terrasse qui tombe

Et tout à côté des constructions pas finies, couleur de brique et de béton.

Au loin de grands feuillages d'arbres bougent

(Je pense à ce village en Vendée

Où l'enfance a connu déjà

Ces formes de feuillages muets).

On est à côté de la vie défaite et qui se continue pourtant :

Des bruits de moteurs et le pas des mules,

Une voix qui n'en finit pas de crier je sais pas quoi.

Je pense

A ces grands gestes d'arbres, à l'enfance à jamais solitude

Ça n'aide guère

A savoir se tenir dans le monde en désordre.

James Sacré, Un Paradis de poussières, André Dimanche, 2007,

p. 108-109.

© Photo Tristan Hordé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, un paradis de poussières, maroc et vendée, écrire, mémoire, souvenirs, images | ![]() Facebook |

Facebook |

16/02/2013

Marina Tsvétaïéva, Le Ciel brûle, suivi de Tentative de jalousie

Les nuits sans celui qu'on aime — et les nuits

Avec celui qu'on n'aime pas, et les grandes étoiles

Au-dessus de la tête en feu et les mains

Qui se tendent vers Celui —

Qui n'est pas — qui ne sera jamais,

Qui ne peut être — et celui qui le doit...

Et l'enfant qui pleure le héros

Et le héros qui pleure l'enfants,

Et les grandes montagnes de pierre

Sur la poitrine de celui qui doit — en bas...

Je sais tout ce qui fut, tout ce qui sera,

Je connais ce mystère sourd-muet

Que dans la langue menteuse et noire

Des humains — on appelle la vie.

Marina Tsvétaïéva, Le Ciel brûle, suivi de Tentative de jalousie,

Préface de Zéno Bianu, Traduction de Pierre Léon et

d'Éve Malleret, Poésie / Gallimard, 1999, p. 79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïeva, le ciel brûle, suivi de tentative de jalousie, amour, la vie | ![]() Facebook |

Facebook |

15/02/2013

Paul Louis Rossi, Le Voyage de sainte Ursule

Et je marchais dans les rues paisible en apparence

mais tout entier tremblant de cette mémoire

inconnue comme un

alcool

Tourmenté de ce regard plongé à travers moi dans le

temps aveugle et pénétrant cette trame

indéchiffrable d'images fugitives

et de sonneries

Presque illisible où s'inscrivaient des souvenirs qui

ne me laissaient jamais reposer et j'allais

perpétuellement agité de l'auberge

au gibet

Aisni qu'une barque amarrée roulant au fil des eaux

enfermé dans la spirale des rues nouant et

dénouant l'écheveau de cette

Ville ancienne

Paul Louis Rossi, La Voyage de sainte Ursule, Gallimard, 1973, p. 19.

© Photo Chantal Tanet, 2011.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, le voyage de sainte ursule, mémoire, temps, souvenirs | ![]() Facebook |

Facebook |

14/02/2013

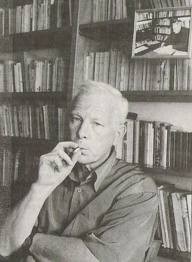

Christian Prigent, La Vie moderne —recension

(à un poète)

C'est quoi mecton ton identité rock et tu

la construis comment ta postérité ? Vu

Vite fait dans les actus ou zig zag zap

Pé partout jusqu'à l'épileptique clap

De fin ? People sur(face)nooké, non ? Plu

Tôt le strip absent Maurice Blanchot du

Paf ? Désaffecté de la nébuleuse Hype ?

No picturale youtubiquité ? Aïe p

As facile assurer face ou pile une i

Mage au choix pur poète incrusté en marge

Ou survoltant overlooké star slam i

Cône à "roupies fan d'effet sexe au sens large.

Christian Prigent, La vie moderne, P. O. L, 2012, p. 137.

Une représentation de la société

La Vie moderne, ce sont dix séquences titrées — la société, la politique, la santé, l'amour, le sport, les sciences, la gastronomie, nature et climat, la mode, la culture —, chacune contenant des poèmes (5 pour la politique, 17 pour la culture) de trois quatrains de onze syllabes. Le livre s'ouvre sur un extrait de la quatrième satire de Juvénal (celle qui rapporte l'anecdote du turbot monstrueux offert à César), qui annonce fermement la véracité de ce qui suivra, annonce reprise dans le poème donné en avant dire : « Calliope, assis ! vazy ! hop ! pas de bel / Canto sur la lyre : ici c'est du réel ». Après la dernière séquence, un "Portrait de fin" est précédé d'une citation de Blaise Cendrars : « Et le soleil t'apporte le beau corps d'aujourd'hui / Dans les coupures de journaux / Ces langes », qui suggèrent ce qu'est le matériau de La Vie moderne, ce que confirme la quatrième de couverture : les thèmes retenus, et le vocabulaire pour une bonne partie, sont empruntés aux rubriques des journaux, « chacune recomposée en vers satiriques (..) pour dire, bouffonnement, une stupéfaction un peu effrayée. »

Comment utiliser ce matériau ? Christian Prigent s'est expliqué autrefois sur sa pratique du "cut up"1 et il y revient dans L'archive e(s)t l'œuvre e(s)t l'archive ; pour ne pas tout citer de cet essai2, je retiens la description des étapes de la construction d'un livre :

Je suis toujours parti de documents (écrits ou images). Ensuite : extraction des documents de leur contexte [ici, journaux] ; insertion dans un autre contexte (le texte en cours) ; articulation à une composition d'ensemble ; et, la plupart du temps, transformation par diverses manipulations rhétoriques, descriptions décalées, commentaires méta-techniques, déplacements homophoniques, etc.

C'est ce qui est mis en œuvre dans La Vie moderne, qui présente un tableau sombre de la société d'aujourd'hui, attachée à des riens, auto-destructrice, ouverte à la sottise, satisfaite d'elle-même ; entendons ce qui est écrit : la société n'est pas que cela, mais l'infantilisme s'étale et c'est ce que Prigent saisit : au lecteur de réfléchir sur des causes. Son propos n'est pas d'un sociologue et il utilise d'autres techniques, comme je l'ai rappelé en le citant. Ses matériaux, ce sont les articles de journaux dont il extrait en particulier le vocabulaire : il est impossible de lire la presse sans y trouver quantité de mots anglais ; rien de nouveau depuis le Parlez-vous franglais d'Étiemble paru en 1964, si ce n'est que tous les domaines sont touchés et, surtout, que la distinction exige l'emploi de l'anglais pour parler d'actes communs de la vie quotidienne et de ce qui concerne le corps et ses gestes. Il y a, souvent, drôlerie par l'accumulation — ainsi, titré (pour vos étrennes) : « For Booz : amazing increase in thickness / of his penis (pin) up to 30 with our / Miracle pills [etc] »—, mais en même temps mise en scène avec une portée politique de ce qu'est un mode de vie ; cet aspect est d'autant plus net que l'emprunt à l'anglais renvoie aussi à des pratiques qui se répandent depuis peu, par exemple celle qui fait l'objet d'un poème titré (bedazzle your vagina) — pratique décrite sur internet.

Les seuls relevés du vocabulaire (qu'il ne s'agit pas de multiplier, comme l'avait fait Étiemble pour "défendre" le français) ne suffiraient pas pour faire entendre la bouffonnerie des discours dominants dans la presse. L'essentiel est à mes yeux dans le travail du vers : on y reconnaît vite une « virtuosité pince-sans-rire »3, analogue à celle des Grands Rhétoriqueurs. Les vers sont des hendécasyllabes, mais cela n'empêche pas que deux, dans un poème, soient des décasyllabes et, clin d'œil, quand un vers d'un quatrain est un alexandrin, un autre, qui rime ou non avec lui, n'a que dix syllabes : le compte est bon. Relevons encore que les possibilités d'alternance de rimes dans les trois quatrains de chaque poème sont systématiquement explorées ; par exemple, aabb-abba-abab (p. 55), aabb-abab-aabb (p. 56), aaaa-abba-abba (p. 57), abab-abba-abab (p. 58), etc. À partir de ce cadre strict, appartenant à la poésie classique (que Prigent n'a jamais rejeté) — même les majuscules en début de vers, signe du poétique, sont respectées —, le vers est réinventé.

Compter les syllabes, pratique rigoureuse, n'exclut pas les jeux possibles (comme on parle du jeu de deux pièces) : "etc" vaut pour une syllabe, le signe "=" pour deux, "ADN" pour une, mais "Pvc" pour trois et "50%" pour cinq — et "Li/1" se lit bien "lien" et "Q" "cul". Si cela est nécessaire une diérèse, indiquée par un tiret au lecteur, est introduite dans un mot pour gagner une syllabe ("la pertubati—on") ou une des anciennes licences permet de ne pas dépasser le nombre de 11 ("Ô pro de l'excellence excite encor moi"), de même que l'élision ("en-dsous). Se lisent des rimes riches "vidéoscope a / télescopa"), d'autres cocasses ("aux zones / ozone"), des quatrains monorimes ("va / déplora / à pas sa / desiderata" ) et des rimes avec inversion phonétique ("or" rimant avec "pro"). Dans beaucoup de quatrains, le mot à la rime enjambe sur le vers suivant, ce qui ne nuit pas à l'autonomie du vers, même si certaines coupes rendent — ce qui est évidemment volontaire — la prononciation ardue :

ou / Trageusement épurée quasi même u

Niverselle. Et si mère allaiteuse ou né

E génétiquement [...]

Beaucoup ont une fonction critique ; un exemple : dans le premier poème "(on mange quoi demain ?)" de la séquence "la gastronomie", la rime "ca / ca" exprime nettement ce qu'il en est de la cuisine proposée — on en relèvera quantité d'analogues. Le mot coupé à la rime, en écho à un mot du vers, exprime un jugement sur ce qui vient d'être dit ; ainsi dans "(journée des femmes)" :

« Aux femmes faudrait leur lâcher la grappe » ou

« Lui couper les choses à ce con » c'est con

Tradictoire au plan physiologique non ?

L'action critique s'exerce par la néologie (cf l'ironique "hormon mâle"), par formation de mots valises comme "emberlifricotées", "gesticulaction", "youtubiquité", etc. ; elle passe aussi très souvent par le caractère jubilatoire des répétitions sonores ; parmi d'autres, ce vers avec une allusion à La Fontaine, "Dans ces moments maman heureux amants vous", ou cette première strophe de "(une fille pop)" dans la séquence "l'amour" :

Flic floc c'est tip top la fille pop en botte

Qui flippe hic & nunc en spot splash sous la flotte

Mais va surtout pas t'y flotcher les crocs ! stop !

C'est pas ton lopin ! Pas d'galop ! Gare au flop !

D'autres procédés sont mis en œuvre, les poèmes accueillant aussi bien le verlan ("à donf") et l'anglicisme familier ("dope") que le moyen français ("emmi", "ire"), des formes graphiques chères à Queneau ("xa", "steu") ou qui évoquent des prononciations dites "populaires" avec accentuation du e en fin de mot ("ça dou / Bleu"), des formules propres à la ballade ("Prince si...."), etc. Bref, c'est toute la langue qui est en émoi, et pour que les emprunts à l'anglais apparaissent dans leur pauvreté, Prigent introduit dans La Vie moderne des fragments de latin — souvent ; reprenant même pour titre du premier poème, dans la séquence "la santé", la formule de Descartes, "larvatus prodeo" —, d'allemand, d'italien, d'espagnol — citant alors Thérèse d'Avila.

Le discours critique se construit aussi à partir d'un prélèvement de matériaux qui, sortis de leur contexte (la petite annonce) et légèrement modifiés, deviennent une charge : comment entendre ce qu'est l'amour quand on lit ceci :

Moi debout costume anthracite vous as

Sise et féline oh ce sourire si as

Sassin sans retenue sur 3 w

Vudans le métro point com on se télé

Phone ?

Dans certains cas, la satire passe simplement par le descriptif de ce qu'annonce le titre du poème ; ainsi pour (Auschwitz Tour), dans la séquence consacrée à la culture, les quelques éléments retenus suffisent pour dire ce qu'est la marchandisation de l'horreur4. C'est encore « le monde vrai » que celui de « wiki cul / Ture » ou celui de la proposition d'élevage dans chaque foyer d'un porc — « et chacun son azote ». On lira dans la même séquence sur la gastronomie, sous le titre ironique (hippisme, histoire & gastronomie), un rappel de ce qu'est Poutine :

ça / Vous ravigote l'idéologie : mords

Poutine en treillis torse à poil sur roncin

Sibérien car c'est du steak de russe mort

Sous sa selle ou hachis tchétchène au cumin.

Ces quelques exemples pour montrer que Christian Prigent, comme dans ses précédents livres, appelle un chat un chat et poursuit le lent travail pour transformer les représentations qui nous sont proposées, ici dans la presse. On pourra trouver que ses vers se rapprochent souvent des vers de mirliton : on a reproché la même chose à Queneau... Ils sont d'une grande efficacité pour dire dans la parodie quelque chose des ruines d'une société dominée par "le marché".

Christian Prigent, La Vie moderne, P.O.L, 2012 ; L'archive e(s)t l'œuvre e(s)t l'archive, "Le lieu de l'archive", Supplément à la Lettre de l'IMEC, 2012.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, la vie moderne, le vers, à un poète | ![]() Facebook |

Facebook |

13/02/2013

William Shakespeare, Les Poèmes, traduction Yves Bonnefoy

Vénus et Adonis

Le soleil au visage pourpre vient de se séparer de l'aube en pleurs, et Adonis aux joues de rose se hâte d'aller chasser. Il aime la chasse mais il se ri avec mépris de l'amour. Vénus, dont il obsède la pensée, se jette au-devant de lui et, en hardie amoureuse, elle se met à le courtiser.

« Ô trois fois plus beau que moi-même, dit-elle pour commencer, ô de ces prés la fleur suzeraine, douceur incomparable, éclipse de toute nymphe, plus beau qu'un homme, plus blanc et plus vermeil que ne sont les roses ou les colombes, la nature qui t'a fait en cherchant à se dépasser elle-même dit que le monde avec ta vie finira.

Daigne, ô merveille, descendre de ton coursier et, sa tête orgueilleuse, rapproche-la par le frein de l'arçon de ta selle. Si tu veux bien m'accorder cette faveur, pour récompense tu connaîtras mille secrets de miel. Viens t'asseoir ici, où jamais le serpent ne siffle et je t'étoufferai de baisers.

Et pourtant je ne rassasierai pas tes lèvres de la satiété écœurante, plutôt je les affamerai en pleine abondance, les faisant rougir et pâlir par mes inventions très nombreuses : dix baisers aussi courts qu'un seul, un seul aussi long que vingt. Un jour ne nous semblera qu'une heure, dépensé en ces jeux qui trompent si bien le temps. »

Disant cela, elle saisit cette main dont la sueur atteste la vigueur et la fougue. Et toute tremblante de passion, elle appelle cette sueur le baume, l'onguent suprême que la terre réserve pour l'apaisement des déesses. Elle est si bouleversée que son désir lui donne la force et le courage d'arracher Adonis de son cheval.

[...]

William Shakespeare, Les Poèmes, traduction et préface Yves Bonnefoy, Mercure de France, 1963, p. 13-14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : william shakespeare, les poèmes, yves bonnefoy, vénus et adonis, passion, baiser | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2013

Umberto Saba, Trente poèmes, traduction Georges Mounin

Printemps

Printemps que je n'aime pas, je veux

raconter que tournant au coin

d'une rue, le présage de ta venue me blessait

comme un coup de couteau. L'ombre mince encore

des rameaux, sur la terre encore

nue, me trouble aujourd'hui comme si je pouvais,

comme si je devais

renaître. La tombe elle-même

semble mal sûre à ton retour, antique

printemps, qui, plus que nulle autre saison,

cruellement, ressuscites et tues.

Paroles

Paroles

où le cœur de l'homme, aux origines,

se regardait surpris et nu ; je cherche

un coin dans le monde, une oasis

propice où, par toutes mes larmes, vous laver

du mensonge qui vous aveugle. Du même coup

l'entassement des souvenirs épouvantables

fondrait comme neige au soleil.

Umberto Saba, Trente poèmes, traduction Georges Mounin,

L'apprentypographe, 1986, p. 17 et 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : umberto saba, trente poèmes, traduction georges mounin, printemps, parole, souvenir | ![]() Facebook |

Facebook |