02/10/2016

Esther Tellermann, Sous votre nom

Vivions-nous

à même

nos linges

et nos tessons

pour finir

nos bouches

d’ombre ?

Ou bien nous

nourrissions d’oracles

et de couronnes

d’eau que retiennent

les marges ?

Esther Tellerman, Sous votre

Nom, Flammarion, 2015, p. 104.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, sous votre nom, vivre, bouche, oracle | ![]() Facebook |

Facebook |

01/10/2016

Cole Swenson, Si riche heure

Photo Carl Sokolow

Le 1er décembre : La Chasse

À chaque mois

son animal

animal

rythme la régularité un régulum

Pour construire un métronome

(reste une contre pulsation)

(poids)

et contre-poids, par exemple

sur le point, suspendu dans son toujours

pourvu que

Compte-les Mais c’est le cœur qui fait ça C’est sa tâche ; il compte

chaque instant de la vie d’une bête et le rend presque égal

Cole Swensen, Si riche heure, traduit de l’anglais par Maïtreyi et Nicolas

Pesquès, Corti, 2015, p. 113.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swenson, si riche heure, la chasse, animal, bête | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2016

Édith Azam, Vous l'appellerez : Rivière

Elle se demande : comment savoir quand la parole est solide ? Il se pose la même question. D’une rive à l’autre, le courant. Il et Elle savent qu’à l’intérieur une épaisseur se crée, prend toute : son envergure. Mais est-ce l’ombre des longs arbres qui les abrite.

On dit

que Rivière

se jette

dans le fleuve.

C’est une erreur.

Elle s’engouffre.

Rivière :

dans le silence

.

Édith Azam, Vous l’appellerez : Rivière, La Dragonne, 2013, p. 63

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, vous l'appellerez rivière, question, parole, abri, fleuve | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2016

Lautréamont, Poésies I

Si vous êtes malheureux, il ne faut pas le dire au lecteur. Gardez cela pour vous.

[…] La poésie personnelle a fait son temps de jongleries et de contorsions contingentes. Reprenons le fil indestructible de la poésie impersonnelle, brusquement interrompu depuis la naissance du philosophe manqué de Ferney, depuis l’avortement du grand Voltaire.

Il paraît beau, sublime, sous prétexte d’humilité ou d’orgueil, de discuter les causes finales, d’en fausser les conséquences établies et connues. Détrompez-vous, parce qu’il n’y a rien de plus bête ! Renouons la chaine régulière avec les temps passés ; la poésie est la géométrie par excellence. Depuis Racine, la poésie n’a pas progressé d’un millimètre. Elle a reculé. Grâce à qui ? aux Grandes Têtes-Molles de cette époque. Chateaubriand, le Mohican-Mélancolique ; Senancour, l’Homme-en-Jupon ; Jean-Jacques Rousseau, le Socialiste-Grincheur ; Anne Radcliffe, le Spectre-Toqué ; Edgar Poe, le Mameluck-des-Rêves-d’Alcool ; Maturin, le Compère-des-Ténèbres ; George Sand, l’Hermaphrodite-Circoncis ; Théophile Gautier, l’Incomparable-Épicier ; Leconte, le Captif-du-Diable ; Gœthe, le Suicidé-pour-Pleurer ; Sainte-Beuve, le Suicidé-pour-Rire ; Lamartine, la Cigogne-Larmoyante ; Lermontov, le Tigre-qui-Rugit ; Victor Hugo, le Funèbre-Échalas-Vert ; Mickiewicz, l’Imitateur-de-Satan ; Musset, le Gandin-Sans-Chemise-Intellectuelle ; et Byron, l’Hippopotame-des-Jungles-Infernales.

Lautréamont, Poésies I, dans Lautréamont, Germain Nouveau, Œuvres complètes, édition P.-O. Walzer, Pléiade / Gallimard, 1970, p. 268-269.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lautréamont, poésies i, malheureux, poésie personnelleimpersonnelle, cause finale, tête molle | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2016

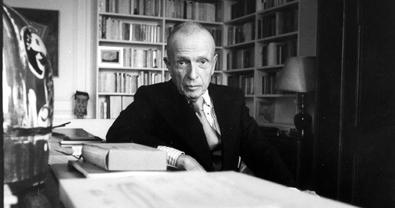

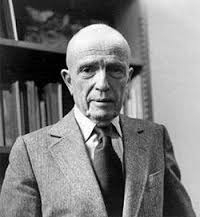

André Gide, Journal, 1939-1949

8 juin [1949]

(…) J’ai traversé une longue période de fatigue presque constante où souhaiter sortir du jeu ; mais impossible de se retirer. Et, de même qu’en économie « la mauvaise monnaie chasse la bonne », les fâcheux, les importuns usurpent et restent maîtres de la place ; il n’y en a plus que pour eux.

Le pire c’est de prêter à penser : « Oui, depuis le prix Nobel, Gide est devenu distant. » Après quoi il n’y a plus qu’à s’aller noyer ou pendre. Et précisément depuis que la chaleur est revenue, je n’en ai plus du tout envie. Mais auparavant, je me sentais, certains jours, déjà tout décollé ; ceci pourtant me retenait : l’impossibilité de faire comprendre, de faire admettre, la réelle raison d’un suicide : comme ça du moins on me laissera tranquille, on me fichera la paix. Mais partir en voyage… dès le marchepied du wagon, quel soulagement de se sentir hors d’atteinte. Mais aller où ? […] Requis sans cesse, je dois remettre de jour en jour ; et sans cesse j’entends la Parque, la vieille, murmurer à mon oreille : tu n’en as plus pour longtemps.

André Gide, Journal, 1939-1949, Pléiade / Gallimard, 1954, p. 326.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré gide, journal, pris nobel, suicide, voyage, la vieille parque | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2016

Michel Leiris, Mots sans mémoire

Marrons sculptés pour Miró

I

Les poches veuves de cailloux blancs,

viens-nous en

où va la ligne qui s’envole

sans avoir à jeter du lest.

II

Ciel comme celui du lit

étoile comme celle de la mer,

cardinal comme le gentil oiseau que dénomme sa couleur,

chinois à l’eau-de-vie

III

Quelque chose de l’ordre d’un feu frais

un d’un désert surpeuplé.

À chaque battement d’horloge

roses des sables et flambées de plumes

jaillissent du creuset de ses doigts

et marquent le vide à son chiffre.

[…]

Michel Leiris, Mots sans mémoire, Gallimard, 1969, p. 135-137.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, mots sans mémoire, marrons sculptés pour miró | ![]() Facebook |

Facebook |

26/09/2016

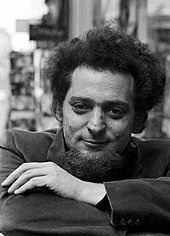

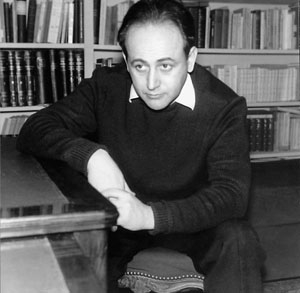

Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance

Photo André Perlstein

Une autre fois, il me semble qu’avec plein d’autres enfants, nous étions en train de faire les foins, quand quelqu’un vint en courant m’avertir que ma tante était là. Je courus vers une silhouette vêtue de sombre qui, venant du collège, se dirigeait vers nous à travers champs. Je m’arrêtai pile à quelques mètres d’elle : je ne connaissais pas la dame qui était en face de moi et qui me disait bonjour en souriant. C’était ma tante Berthe ; plus tard, je suis allé vivre presque un an chez elle ; elle m’a peut-être alors rappelé cette visite, ou bien c’est un événement entièrement inventé, et pourtant je garde avec une netteté absolue le souvenir, non de la scène entière, mais du sentiment d’incrédulité, d’hostilité et de méfiance que je ressentis alors ; il reste, aujourd’hui encore, assez difficilement exprimable, comme s’il était le dévoilement d’une « vérité » élémentaire (dorénavant, il ne viendra à toi que des étrangères ; tu les chercheras et tu les repousseras sans cesse ; elles ne t’appartiendront pas, tu ne leur appartiendras pas, car tu ne sauras que les tenir à part…) dont je ne crois pas avoir fini de suivre les méandres.

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, L’imaginaire / Gallimard, 1994, p. 137-138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, w ou le souvenir d'enfance, guerre, inconnu, vérité | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2016

Jules Supervielle, Le Corps tragique

Amour

Venant de tours indifférentes

Les regards des guetteurs s’échappent.

L’amour de l’homme et de la femme

Naît dans des citernes sans âme.

Combien faut-il d’obscurité

Avant que s’affrontent les corps

Tâtonnant vers leurs nudité

Et leurs plus obstinés trésors.

Les deux êtres soudain tout proches

Dardent leurs anguilles sous roche

Et, de feu sous les chastes cieux,

Croisent le fer voluptueux.

Les deux marées mâle et femelle

Rompent les digues de leur nuit

Formant un seul torse rebelle

Qui ruisselle de barbarie

Jusqu’à ce que le long des corps

Les mains lasses miment la mort.

Jules Supervielle, Le Corps tragique, dans

Œuvres complètes, édition Michel Collot,

Pléiade/Gallimard, 1996, p. 603.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le corps tragique, amour, nudité, nuit | ![]() Facebook |

Facebook |

24/09/2016

Jack Spicer, c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça

Une brouette rouge

Repose-toi et regarde cette satanée brouette. Quoi que

Cela soit. Chiens et crocodiles, lampes à bronzer. Pas

Pour leur signification.

Pour leur signification. Pour être humain

Les signes t’échappent. Toi, qui n’es pas très brillant

Es un signal pour eux. Pas,

Je veux dire, les chiens et les crocodiles, les lampes à bronzer. Pas

Leur signification.

L’amour

Tendre comme un aigle il plonge

Lavant tous nos visages avec sa langue rêche.

Enchaîné à un rocher et dans ce rocher, nus,

Tous les visages.

L’amour II

Tu as attaché ses ailes. Le marbre

Expose ses ailes attachées.

« Mort à l’arrivée » :

Dis-tu avant qu’il n’arrive quelque part.

Le marbre, où ses ailes et nos ailes d’une manière semblable fleurissent.

In-

Fini.

Jack Spicer, c’est mon vocabulaire qui m’a fait ça, traduit de l’anglais par

Éric Suchère, préface de Nathalie Quintane, Le bleu du ciel, 2006, p. 163.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack spicer, c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça, Éric suchère, nathalie quintane, la brouette rouge, amour | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2016

Stefan Themerson (1910-1988), Ouah ! Ouah ! ou qui a tué Richard Wagner ?,

J’ai découvert, il y a longtemps, que je préfère les gens — je parle de mes amis — quand ils sont déprimés. Dès qu’ils deviennent ministres, dès qu’ils achètent des voitures puissantes, dès qu’ils rencontrent le succès, je m’aperçois qu’ils n’ont plus de temps à accorder à mon amitié, et la distance qui nous sépare augmente comme celle de deux vaisseaux sans gouvernail flottant à la merci des vagues ; sauf quand il leur arrive d’être déprimés. Je voyais Lampadophore dans cette vaste et puissante (bien que lente) automobile, mais je remarquais qu’il n’avait pas l’air très heureux.

— Qu’est-ce qui vous arrive, Lampadophore ? demandai-je.

Alors il me parla de sa crainte qu’un jour quelqu’un ne trouve logique de l’amputer de la jambe gauche et du bras droit.

Stefan Themerson (1910-1988), Ouah ! Ouah ! ou qui a tué Richard Wagner ?, traduit de l’anglais par J.-M . Mandosto, Allia, 2000, p. 31-32.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stefan themerson (1910-1988), ouah ! ouah ! ou qui a tué richard wagner ?, dépression, amitié, mutilation | ![]() Facebook |

Facebook |

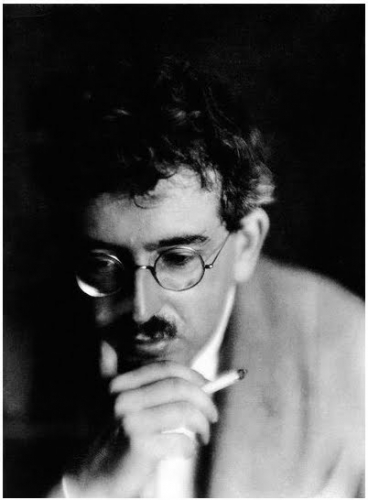

22/09/2016

Walter Benjamin, Sur Proust

Les Romains disaient d’un texte qu’il était un tissu, et aucun ne l’est davantage et n’est plus dense que celui de Marcel Proust. Rien n’était trop dense ni trop durable pour lui. Gallimard, son éditeur, a raconté que les habitudes de Proust corrigeant ses épreuves mettaient les typographes au désespoir. Les placards revenaient toujours les marges pleines. Mais aucune faute d’impression n’avait été corrigée ; tout l’espace disponible était rempli d’un nouveau texte. Ainsi la loi du souvenir s’exprimait jusque dans l’ampleur de l’œuvre. Car un événement vécu est fini, en tant qu’il est contenu dans une seule sphère du vécu, alors qu’un événement remémoré est sans limites, car il n’est que la clé pour tout ce qui a eu lieu avant lui et après lui.

Walter Benjamin, Sur Marcel Proust, traduit de l’allemand et présenté par Robert Kahn, NOUS, 201, p. 41.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, sur proust, texte, correction, souvenir, œuvre, vécu | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2016

Paul Celan, Renverse du souffle

L’Écrit se creuse, le

Parlé, vert marin,

brûle dans les baies,

dans les noms,

liquéfiés

les marsouins fusent,

dans le nulle part éternisé, ici,

dans la mémoire des cloches

trop bruyantes à — mais où donc ?,

qui,

dans ce

rectangle d’ombres,

s’ébroue, qui

sous lui

scintille un peu, scintille, scintille ?

Paul Celan, Renverse du souffle, traduit

de l’allemand et annoté par Jean-Pierre

Lefebvre, Seuil, 2003, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Celan Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, renverse du souffle, écrit, nom, mémoire, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2016

Miche Leiris, Le ruban au cou d'Olympia

À main droite,

ma manie de manipuler,

démantibuler,

désaxer et malaxer les mots,

pour moi mamelles immémoriales,

que je tète en ahanant.

Murmure barbare en ma Babel,

tu me tiens saoul sous ta tutelle

et, bavard balourd, je balbutie.

À main gauche,

mes machins,

mes zinzins,

mes zizanies,

les soucis (chichis et chinoiseries) qui me cherchent noise,

mes singeries, momeries et moraleries.

Ô gagachis qu’agacé j’ai sagacement jaugé et tout de go gommé,

jugeant superfétatoirement enquiquinant son chuchotis.

Au milieu,

le mal mou qui me moud,

me mord,

me lime,

m’annule,

m’humilie

et que, miel amer, je mettrais méli mélo à mille lieues mijoter,

mariner,

macérer.

M’a-t-il dit que ce monde dément demande un démenti,

le démon qu’enmantèle, emmêle et me démantèle ?

Michel Leiris, Le ruban au cou d’Olympia, Gallimard, 1981, p. 176-177.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d’olympia, jeux d mots, manipuler, mal, miel | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2016

Bashô, Le Faucon impatient

Ne vous cognez pas la tête

est-il écrit sur la porte

À perte de vue le ciel

est une nuée d’azur

Dans cette terre

qui ne convient aux radis

ils sont tout tordus

À peine les poules

ont-elles gagné le juchoir

lune de crépuscule

Dans la montagne un portail

et lune du point du jour

Du printemps peu à peu

complètent la figure

lune et prunier

Bashô, Le Faucon impatient, traduit du

Japonais par René Sieffert, POF, 1994,

- 19, 21, 39, 51, 55, 87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basha, le faucon impatient, lune, printemps, ciel | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2016

Ivan Diviš (1924-1999), Thanathea

Mais tiens Holbein qui vient

là avec sa lance il marche boisé

Déjà le heaume s’assombrit déjà le fourmilier à la lisière

tire la langue dans le grouillement des poèmes

Déjà le crâne de panthère rougi de l’intérieur à la lumière

d’une bougie flottant à travers la véranda livre

le succus paradula

Moi le dernier

cétacé carré à l’horizon

j’étends le rideau brumeux dans l’azur

Allez donne déjà donne les fers les cordes les pitons

Je rampe déjà à travers la prière je creuse la nuit du boutoir

je révoque mes insultes

et délivre les torts aux latrines

Par aucune pitié enfin ne pouvant servir

Traîne jusqu’où ne commence ni le rêve ni le repentir

Hop ma vieille

saute par là

enjambe moi

arrête la plume

arrose par l’entrejambe

Ivan Diviš, Thanathea, adapté du tchèque par

André Ourednik, La Baconnière, 2016, p. 35.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ivan diviš, thanathea, langue, lumière, nuit, pitié, rêve | ![]() Facebook |

Facebook |