29/09/2020

Philippe Jaccottet, Airs

Monde

Poids des pierres, des pensées.

Songes et montagnes

n’ont pas même balance

Nous habitons encore un autre monde

Peut-être l’intervalle

Fleurs couleur bleue

bouches endormies

sommeil des profondeurs

Vous pervenches en foule

parlant d’absence au passant

Sérénité

L’ombre qui est dans la lumière

pareille à une fumée bleue

Philippe Jaccottet, Airs, dans Œuvres,

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard,

2014, p. 438.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, airs, monde, ombre, lumière, sérénité | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2020

Laurent Albarracin, l'herbier lunatique : recension

Quoi de plus naturel, de plus proche de la nature qu’un herbier, même quand il est lunatique et que, fantasque, il n’obéit pas tout à fait aux règles de confection classiques ? Celui de Laurent Albarracin réunit peu de plantes et fait la part belle à la pierre, à l’eau, à l’oiseau, au vent, au feu mais l’on y trouve aussi, entre autres choses, une clef, une chaise — et la lune. Les poèmes de L. A. visent toujours à écrire à propos des choses qui nous entourent, ce qui, trop évident, échappe au regard, mais aussi selon l’idée que cette « quête » de connaissance n’a pas « D’autre conclusion que celle qui consiste / À recommencer. »1 Ce recommencement n’est en rien répétition ; selon la manière dont une chose est regardée elle apparaîtra autre, d’où les variations autour de la pierre, par exemple quand elle est en contact avec l’eau. Quand Ponge écrit : « Sorti du liquide, il (le caillou) sèche aussitôt. C’est-à-dire que malgré les monstrueux efforts auxquels il a été soumis, la trace liquide ne peut demeurer à sa surface : il la dissipe sans aucun effort », L. A. ramasse l’observation :

Mouille un caillou

assombris-le

et son éclat sèche aussitôt

comme un peu de brume lui venant

Ce n’est évidemment pas simple observation ; s’il s’agissait simplement de noter ce qui est vu — ce qui est une voie suivie par des poètes aujourd’hui —, y aurait-il ajout au monde ? le poème peut donner à voir ce que seule une relation établie entre réel et imaginaire peut saisir, ainsi l’image de la pierre retirée de l’eau, « luit vivante et morte. / On aurait donc arraché / un cœur à ses battements ? »

La chose la plus commune peut devenir source d’évocations variées, très éloignées de la chose, c’est pourquoi la relation de la pierre et de l’eau peut être inattendue et prendre un caractère inquiétant, « Jette une pierre dans le lac / pour éveiller son gouffre ». À côté d’une notation qui rappelle qu’ajouter de l’eau au ruisseau ne change pas son cours — on se souvient d’Apollinaire —l’image de la goutte d’eau qui tombe en accélérant son mouvement entraîne deux comparaisons ; la première où le verbe s’entend à la fois pour "devenir mûr" et "méditer", « comme un fruit mûrit / longuement sa chute » ; la seconde s’éloigne de l’image de départ (le passage de la lenteur à la vitesse) avec un propos sur la vie, « et comme la vie prépare / l’impromptu », impromptu alors s’opposant à longuement.

Ce jeu dans la langue est constant dans cet Herbier lunatique ; ce qui est donné à voir n’est pas que dans le réel, certes la pierre brisée ne change pas, elle reste pierre, et la bouteille qui se vide peut évoquer le bruit d’un poisson qui respire, mais les éléments d’une réalité observable sont parfois inversés et sortent alors le lecteur de toute réalité ; ainsi, au fait que le vent agite les feuilles des arbres est substituée l’image de feuilles qui déchirent le vent — et qui aurait soupçonné que la chaise devant le paysage « attend », tout comme

La fenêtre pose

devant le paysage

qu’il reste encore

à l’ouvrir

Ces deux exemples, parmi d’autres, indiquent clairement que Laurent Albarracin est loin d’être dans le sillage d’un "parti pris des choses" — on pense dans ces exemples à certaines chaises de Magritte et à des fenêtres de Bonnard. On lira donc de courts poèmes dont la simplicité apparente ouvre sur l’imaginaire, « L’herbe qui pousse / entre ce qui n’existe pas / le démolit » ou, pour rester avec l’herbe, « La touffe d’herbe / oriente l’univers / dans le sens / de la touffe d’herbe ». Ou les mâts en mouvement dans le port inventent le bruit du lointain qui veut repartir...

Ce sont ces multiples jeux dans la langue qui construisent le monde de L’herbier lunatique et, constamment, le rythme des poèmes. Ici, dans la relation de la pierre et de l’eau s’établit l’opposition entre « opaque » et « clarté », ce dernier mot proche par anagramme partielle de « éclat » ; dans le même poème on lit le passage de « durcissement » à « dur », puis « durée ». Là, « exact » entraîne « exsude » et « prune », avec une lettre de plus, « pruine ». Si la teinte de l’eau est proche de celle du fer, le passage de « teinte » à « tintement » — le tintement d’une épée — s’impose, tout comme le vol des corneilles ne peut que « corner » le ciel qui devient une page. Un dernier exemple, qui a la concision d’un haïku2, où à l’allitération (/p/) s’ajoute la double signification des mots (quartiers, quartiers d’été) :

Pomme pourrie

prend ses quartiers

d’avoir été

Il y a comme une impossibilité de fixer un sens ; aucune chose, même quand elle paraît de prime abord "simple" à regarder, ne peut être une fois pour toutes mise en mots. On compte dans le livre plusieurs poèmes autour de la pierre, de l’eau, mais la pierre, l’eau restent cependant opaques ; le « secret enfoui tout au fond des choses », « Plus nous nous en approchons et plus il se met / À ressembler à son approche tremblante »1. Tout est toujours à recommencer, c’est là peut-être qu’est la poésie.

1 Laurent Albarracin, Res Rerum, (Arfuyen, 2018).

2 Laurent Albarracin a publié un recueil de haïkus, Plein vent (Mainard, 2017).

Laurent Albarracin, L’herbier lunatique, Rougerie, 2020, 64 p., 12 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 25 août 2020.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, l’herbier lunatique, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2020

Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa

La mer

Immense large d’huile âtre

À l’infini scintillante d’adamantines constellations déchues

Ainsi la découvrit-elle au réveil

Ramenant sur elle le plaid sable dont la marée l’avait dévêtue à son insu

Mais

Sans affecter ses fleurs ni leur tige

(Ainsi

Si n’eût été son effroi

Non le vent mais la marée bel et bien)

Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa,

La tête à l’envers, 2018, p. 40.

Photo Tristan Hordé, novembre 2017

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, elle avait sur le sein des fleurs de mimosa, mer, marée | ![]() Facebook |

Facebook |

26/09/2020

Julien Bosc, Le verso des miroirs

je sortis à l’heure des chouettes et cortèges

où une lune orange tout à portée de main

à moi sans lieu un chien mourant ouvrit un chemin vers des rives

et s’étende à mes côtés sur des racines émergées

témoins savants des cécités et des noyades

à l’aube

contre la dépouille du chien

un jeune cheval couvert de gui

or sur le tain étoilé deux nénuphars éclos

l’un blanc l’autre diaphane

Julien Bosc, Le verso des miroirs, Atelier de

Villemonge, 2018, p. 5.

Photo Chantal Tanet, août 2017

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le verso des miroirs, nuit, aube | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2020

Julien Bosc, Je n'ai pas le droit d'en parler

Les mascarets crevèrent les brise-lames et les digues. Le vent laissa les bois chablis jusque par-delà la brande des contreforts.

Mais les champs où faucher le seigle et le blé ? Mais la retraite où fraser le doute et la douleur ?

Des entrelacs de ronces et de genêts ; un amas de lauzes et de pierres.

Et la route ?

Un puits.

Et le chemin ?

Une rigole.

Et la sente qui n’allait nulle part, n’en finissait jamais de revenir au même point ?

Une faille désormais.

Julien Bosc, Je n’ai pas le droit d’en parler, Atelier La Feugraie, 2008, p. 31.

Photo Tristan Hordé, août 2017

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, je n’ai pas le droit d’en parler, faille | ![]() Facebook |

Facebook |

24/09/2020

Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur

En hommage à Julien Bosc, disparu le 23 septembre 2018

Tout fut oublié

Tout fut à réapprendre

S’endormir se réveiller

Se lever marcher

Boire mâcher

Semer récolter engranger

Lutter contre le froid

Inventer l’ombre

Recréer une langue

L’apprendre l’écrire

S’y perdre et en revenir

Les silhouettes rescapées s’extirpèrent du brouillard

Parler épousa l’innommable

Tout fut tenté pour dire

Rien ou peu fut entendu

Puis tout fut tu

Tué une seconde fois

Les années passèrent

Des voix se levèrent

Il fallait témoigner

Outre les chiens les mots avaient enfin trouvé leur voie

Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur,

Le Réalgar, 2020, p. 15.

Photo Tristan Hordé, novembre 2017

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le coucou chante contre mon cœur, camps de concentration, silence, innommable | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2020

Jacques Réda, Retour au calme

La boulangerie

Souvent assez tard en hiver cette boulangerie

En face reste ouverte, et l’on peut voir le pain

Nimber d’or les cheveux frisés de la boulangère

Qui, bien qu’à tant d’égards ordinaire, nourrit

Des desseins obliques de femme et s’ennuie. Et parfois

La boutique à cette heure est vide ; elle ne brille

Qu’à la gloire exclusive du pain.

Il suffit bien je crois de sa lumière au coin

De la rue assez tard en hiver pour que l’on remercie.

Jacques Réda, Retour au calme, Gallimard, 1989, p. 92.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, boulangerie, ennui, pain | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2020

Jacques Réda, La course

Gitans à Montreuil

Dans les vergers à l’abandon qui dominent Montreuil,

Les filles des Gitans fument près des roulottes.

Sous des cordes à linge où sèchent leurs culottes,

Elles rodent avec la grâce du chevreuil.

On n'ose jeter en passant qu’un rapide coup d’œil :

Des vieilles à l’affût suspendent leurs parlottes

(Les hommes sont allés vendre des camelotes

Dans le grand déballage, en bas). Pourquoi ce deuil

Au fond de la lumière alors qu’elle irradie,

Et dans l’air vif ce goût fade de maladie ?

Les filles des Gitans ont beau se déhancher,

L’espace fourbu gît sous ses propres décombres :

Cabanes à lapins, potagers à concombres

Sous la fumée inerte et sans feu d’un pêcher

Rose.

Jacques Réda, La course, Gallimard, 1999, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques redescend, la course, gitans à montreuil, fllles, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2020

Jacques Réda, L'incorrigible

Ulysses

Des pas sertis dans le bitume ont un éclat de cuivre :

Ce sont les traces du héros de ce fameux roman

Qui circule à travers Dublin, l’agite, et la délivre

De son destin provincial — étrange moment

Où tous les récits ont trouvé leur aboutissement

Convulsif dans une Odyssée convulsivement ivre.

Quand on accompagne ces pas, il arrive un moment

Où l’on se demande où l’on va : dans la ville, ou le livre ?

On s’y perd à la longue. Mais un circuit personnel

Se dessine, qui vous ramène aux abords d’O’Connell

Bridge ou devant la poste à l’imposante colonnade.

On y discerne des éclats de balle ou de grenade,

Et c’est dans l’histoire vraie, et ses héros de sang

Qui mêlés à l’imaginaire arrête le passant.

Jacques Réda, L’incorrigible, Gallimard, 1996, p. 66.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l’incorrigible, ulysses, dublin, james joyce, traces | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2020

Jacques Réda, L'adoption du sytème métrique

L’insaisissable

Le matin et le soir, quand la foule s’active

Entre les carrefours, déserts après midi

Comme au fond d’un miroir où l’heure s’engourdit,

J’ai vu dans les faubourgs la beauté fugitive.

Je reconnais de loin la teinte un peu trop vive

De sa robe trop courte et le geste arrondi

Qu’elle a vers ses cheveux dont la flamme assourdit

L’éclat des bijoux faux des vitrines.

J’arrive

Parfois à m’approcher d’elle, mais c’est toujours

Quand de nouveau midi submerge ces faubourgs

Dont le silence augmente avec leur étendue.

Elle m’appelle alors, et – joueuse –

M’échappe quand j’allais l’atteindre : dans l’instant,

Plus personne – un couloir sordide l’a happée,

Puis ce miroir au fond duquel, en écoutant

Mon pas elle se tient droite comme une épée.

Jacques Réda, L’adoption du système métrique,

Gallimard, 2011, p. 26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l’adoption du système métrique, l'insaisissable, beauté, fuite | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2020

Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes

Sombre

Quand j’en aurai assez de moi

je me jetterai dans le soleil doré,

l’aile bruissante je revêtirai,

je mêlerai le vice et le sacré.

Je suis mort, je suis mort et le sang a coulé

sur l’armure en large torrent.

Je reviens à moi, différent, vous toisant

à nouveau du regard de guerrier.

Vélimir Khlebnikov, Choix de poèmes,

Traduction Luda Schnitzer, édition

Pierre Jean Oswald, 1967, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vélimir khlebnikov, choix de poèmes, vice, sacré | ![]() Facebook |

Facebook |

18/09/2020

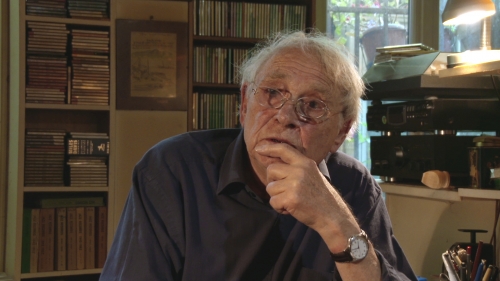

Jacques Réda, Du rythme — revue Catastrophes

Lettre parue dans la revue en ligne Catastrophes le 15 septembre 2020

Du rythme

Hyères, le 13 juillet 2020

.

Cher Laurent Albarracin,

Chers Catastrophés,

merci de me convier une fois encore dans votre cénacle dont aucun de ceux qui l’ont précédé dans l’histoire de la littérature ne s’est réuni sous un nom aussi approprié aux circonstances.

Mais répondre point par point à un questionnaire, m’a toujours laissé l’impression un peu désagréable de subir un interrogatoire. Aussi répondrai-je globalement au vôtre qui, d’ailleurs, concerne divers aspects du rapport qu’entretiennent, non moins globalement, prose et poésie.

Ici j’observe déjà un temps d’arrêt, car on sait à peu près ce que signifie le mot prose (si l’on fait abstraction du sens particulier qu’il a en latin de la liturgie romaine), mais je ne connais aucune définition communément acceptable du terme poésie. Je lui préférerai donc le mot vers, puisque même après l’abandon de ses formes régulières, et de ce qui justifiait pleinement l’emploi de ce nom, les poètes ont continué, pour la plupart, à présenter leur prose découpée d’abord en suivant plus ou moins les règles de la syntaxe, puis, fatalement, après l’avoir bousculée, selon des modèles arbitraires individuels qui relèvent de l’artifice typographique.

Prose et vers, donc, si vous le voulez bien, étant entendu qu’il existe des proses poétiques et des vers d’un prosaïsme parfait.

Mais il me semble que nous devons remonter à une époque où le langage ne connaissait pas la partition entre écrit et parlé. Certainement alors, en raison de ses avantages en matière de mémorisation, mais aussi des ressources de mystère et de puissance qu’il paraissait détenir pour le prêtre ou le sorcier, le vers a permis de distinguer le sacré du profane, et d’introduire ensuite dans le profane un élément particulier que nous appelons vaguement poésie.

Toutefois je vois les choses autrement, et je les ai vues ainsi de bonne heure, non en raison d’un « génie » particulier, mais bien parce que je suis, au contraire, longtemps resté au niveau commun brut où nous abordons le langage. C’est-à-dire, et peut-être même avant d’être nés, que nous découvrons d’instinct qu’il existe deux états principaux du langage : l’un qui n’est qu’une modulation, dans le mouvement incessant du temps, du sens qu’il véhicule dans le domaine de la vie courante ; l’autre qui, comme à contretemps, et sans pouvoir échapper à l’écoulement de la durée, y introduit un élément fixe qui est le vers. C’est en lisant La Naissance de la tragédie de Nietzsche (je ne suis pas nietzschéen pour autant), que j’ai compris en quoi mon intuition, universellement partagée, était juste : avant tout, il y a le rythme. Et les gestuelles comme les danses et arrangements de son qui ont dû précéder le langage (voyez les autres animaux), traduisent cette relation du vivant (de l’inerte aussi) avec le rythme.

L’invention progressive de l’écrit a tout changé. Longtemps encore, danse, musique et vers ont été réunis et, pour ce qui regarde notre propre histoire, le divorce ne s’est définitivement accompli qu’au moment de ce qu’on appelle curieusement la Renaissance.

Sans jamais rompre franchement mes liens avec ce qui me parait la prosodie naturelle, puisqu’elle fait droit au rythme qui informe tout, j’ai comme tout le monde écrit diverses espèces de vers réputés libres, avant de revenir aussi strictement que possible au vers régulier. Ce qui s’est passé depuis Rimbaud – et avec lui – prouve que notre langue s’est révélée, pour cause d’usure, incapable de trouver une autre structure susceptible de replacer le vers dans le continu rythmique à l’œuvre partout. Elle n’y peut parvenir qu’en changeant profondément elle-même, comme les divers latins en usage dans les Gaules entre le IIIe et le Xe siècle sont insensiblement devenus, au XVIIe, un intangible français.

Il ne sert à rien de le défendre. Mais il serait aussi vain de croire qu’avec le processus de métamorphose où son âge et toutes sortes de circonstances l’ont engagé depuis cent-cinquante ans, notre langue puisse se fixer de façon durable, utile à la communauté, autrement qu’à la faveur d’initiatives ponctuelles, individuelles, stériles et éphémères dans le parlé comme dans l’écrit.

Le français écrit se présente actuellement sous deux formes : une forme relativement stable de prose qui est en somme notre latin (et, en gros, celui de la langue littéraire), et celui du vers qui ayant perdu le contact avec le rythme, peine indéfiniment à le rechercher jusque dans les diverses et innombrables contorsions qu’on veut lui imposer.

C’est sans doute ce qui explique le mieux la désaffection dont la poésie est l’objet : on ne comprend plus la langue qu’elle emploie, chacun ayant son propre dialecte en vers, l’ensemble offrant la seule cohésion paradoxale d’un chaos typographique.

Écrire comme on parle ? Mais l’on ne parle déjà plus aujourd’hui le français que l’on parlait hier, et qui aura changé demain encore. Durant environ trois bons siècles (disons de 1620 à 1920), la langue écrite est restée proche comme jamais de la langue parlée par ceux qui savaient écrire. Et c’était certes un privilège, désormais à peu près aboli, mais sans effet, puisqu’en même temps la langue parlée a commencé à perdre l’énergie nécessaire à son renouvellement et à son simple maintien.

Voilà pourquoi j’écris en ce moment même en latin, et pourquoi, dans ce latin, je réutilise les formes de vers qu’il a patiemment et anonymement élaborées, car j’ai renoncé à croire que je pouvais me montrer plus savant que lui. Sa pratique n’exige qu’un peu de travail et un peu de modestie. À la portée de tous, il est le plus éminemment démocratique. Des dizaines de milliers de poètes l’ont employé (davantage peut-être), et permis de voir apparaître ceux que l’on peut attribuer sans erreur à Du Bellay, La Fontaine, Delille, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Toulet, Audiberti. (J’en passe.)

La vieillerie que lui a reprochée Rimbaud, est devenue celle du vers parfois gâteux qui universellement radote, au besoin avec une très constante intention de contribuer à la ruine qui le menaçait de toute manière.

Personne n’est coupable. Comme un jour me l’a dit prosaïquement Guillevic, en son temps célèbre, « on fait ce qu’on peut, on n’est pas des bœufs. » Voilà de quoi en rabattre sur le lyrisme. Et malheureusement pas que sur lui...

Pardon de m’être montré si loquace : le sujet me tient à cœur. Je comprendrais très bien que vous ne puissiez pas publier la totalité de ma réponse. mais je ne souhaite pas que l’on n’en donne que des extraits. Comme je suppose que vous, vous l’aurez lue, j’estimerai avoir eu ainsi suffisamment de vrais lecteurs.

.

Avec ma sympathie la plus sincère,

JRéda

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, du rythme, prose, poésie, français, écrit, oral, vers, prose — revue catastrophes | ![]() Facebook |

Facebook |

17/09/2020

Laurent Albarracin, Sonnets de contrebande

Prendre une clochette pour de l’argent content

N’est certes pas commettre une bien grande erreur.

Il est parfois plus de vérité dans un leurre

Si l’on prend celui-ci pour midi au cadran,

Car il faut bercer les illusions qui nous bernent,

C’est le meilleur moyen de les circonvenir.

Et dans le but de ne pas trop con devenir,

Vidons nos vessies pour éclairer nos lanternes.

Tomber dans le panneau miraculeusement

Arrive à qui est naïf délibérément.

Cela survient quand le mot fait fourcher la chose

Et que bifide elle se darde et se regarde

En chien de faïence, stupéfaite, hagarde,

Elle correspond quand à soi-même s’oppose.

Laurent Albarracin, Sonnets de contrebande, dans

Place de la Sorbonne, n° 8, mai 2018, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, sonnets de contrebande, humour | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2020

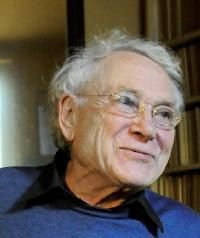

Petr Král, Déploiement : recension

Petr Král, né en Tchécoslovaquie (1941), quitte comme Kundera son pays après l'écrasement en août 1968 du Printemps de Prague par les armées soviétiques ; il s'installe en France, où il sera naturalisé, et écrit une grande partie de son œuvre (récits, essais et poésie) en français. De retour à Prague à partir de 2006, il y est mort le 17 juin 2020.

Les quatre parties du livre ont un point commun, la plus grande partie des poèmes a pour lieu la ville. Le premier a pour décor Vienne, précisément le "Café Schwarzenberg", évoqué tel qu'il devait être avant la Seconde Guerre mondiale et à sa fin, quand les Russes l'occupèrent, fréquenté désormais par un public aisé. Dehors, le flâneur connaît avec le soir une « illusion apaisante », mais ce n'est qu'un « mirage », rien n'est transparent et rassurant dans la ville, il suffit de se demander ce qui pourrait apparaître à l'angle de la rue pour aussitôt imaginer quelque chose de mystérieux. La ville, par excellence, est le lieu de l'inattendu ; Petr Král, qui fut un des surréalistes tchèques, y guette sans cesse la surprise dans ses errances,

On marche

et de l'autre bout de la rue vient vers nous

quelqu'un de tout à fait différent

À côté de la banalité de ce qui est visible dans la rue — la promenade des chiens le soir, une réclame à la devanture d'une boucherie — s'offre une variété infinie de choses qui font travailler l'imagination ; c'est l'ombre qui rend mystérieuse une façade, c'est une fenêtre ouverte où l'on devine un fait-divers, et c'est aussi une jeune étrangère que l'on croise et qui disparaît, « Il la regarde et pense qu'il pourrait vivre un roman / avec elle ou du moins l'écrire minutieusement ». Impossible de ne pas penser à André Breton et à sa rencontre, en 1926, avec celle qui se nommait elle-même Nadja.

La présence des mystères dans la ville, tels qu'ils se manifestaient dans le surréalisme, est explicitement exprimée dans plusieurs poèmes et la démarche même de Petr Král met en évidence les aspects irrationnels de la vie urbaine ; il privilégie en effet pour rendre compte de ce que voit le narrateur — le plus souvent un "je", parfois un "il" — l'énumération, qui fait se succéder des éléments sans aucun lien entre eux ; ainsi :

Une bûche qui atterrit

une ville se défait

Un poème est d'ailleurs titré "Inventaire", un autre s'achève par « Et ainsi de suite / jusqu'à épuisement du stock », et dans "Planète", la liste rassemble des faits hétéroclites dont certains n'ont d'autre réalité que d'écriture — comme : « Les jeunes mères essuient en hâte le sol de la cuisine / avec leur culotte » — ce que confirment les deux derniers vers, « Je repose mon stylo / L'histoire de la poésie pour l'instant s'arrête là ». Le caractère hors de toute logique des quelques énoncés est d'autant plus mis en évidence qu'ils sont parmi d'autres qui relatent des évènements du quotidien ; le surréel encadre dans un poème, "Tâche", diverses tâches à accomplir ; le premier vers, « Tuer une concierge couleur fraise », a en effet pour réponse le dernier, « Tuer la concierge avec une fraise ».

L'étrangeté inhérente à la ville, Petr Král la rencontre partout, en Tchéquie à Prague, à Brno, à Vrchlabi, mais sont évoquées aussi Bruxelles, Venise, New York, comme s'il était indispensable de vérifier que « La ville change toujours ». Aussi dans bien des poèmes est présent ce qui est lié au départ, au voyage : les aéroports, les gares, les quais, les trains, et au déplacement dans la ville, le tramway, — ce qui donne lieu à des portraits de voyageurs, casque sur les oreilles, femmes bavardes, yeux porcins, chacun indifférent aux autres et, amère conclusion, « Le conducteur bien sûr nous déteste tous ». Le monde de la ville d'aujourd'hui n'a rien d'aimable, on peut rencontrer un cadavre dans le fleuve arrêté par la pile d'un pont ; mais surtout, la vie est dominée par la futilité et l'argent, dans la conversation d'un café « retentit clairement le mot fructifier », ailleurs c'est la folie des soldes et des achats inutiles ou la recherche dérisoire du record sportif, dérisoire dès que l'on regarde les étoiles. Que reste-t-il ? Certes, dans la ville où l'on marche, « La seule vérité est le pavé désert / des rues nocturnes dépeuplées », mais contre les hommes d'affaires qui cherchent à y imposer leurs fausses valeurs, existe cependant toujours « Chaplin-vagabond ».

C'est ce vagabondage, ce refus de l'ordre des choses qui anime Petr Král, refus qu'il retrouve dans la littérature, représenté notamment par les écrivains qu'il cite, Čapek, Reverdy, Swift, Kosovoï, Rimbaud, José Carlos Becerra. Les œuvres « apportent la joie », comme les voyages mais qui, eux, « attristent » parce qu'on rencontre toujours les mêmes solitudes. Au fil des poèmes est aussi récurrente la présence des femmes et elle éclaire aussi le quotidien ; par là, Petr Král poursuit une certaine célébration de la femme par le surréalisme, le narrateur s'adressant à l'aimée, « Ta nudité et le frémissement d'un papillon sont le monde ». On retrouve donc dans Déploiement les motifs de la poésie de Petr Král, avec l'amour de la ville, lieu des découvertes les plus étranges, le goût du concret, comme au début d'un poème « J'achève de manger une salade de poissons / sans cesser d'écrire la barquette vide fait désormais partie du poème ».

Petr Král, Déploiement, éditions Lurlure, 2020, 80 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudisle 17 août 2020.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petr král, déploiement, éditions lurlure | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2020

Anne Seidel, Khlebnikov pleure

SARAT II / Origine

le poème commence

nous laissons une image

telle une fumée

de cheminées

monter, un navire

qui sombre

nous regardons les petits

(tristia-)

meurtri

étroit,

silencieux, bourdonnant ou rusé.

soir (avec fin)

étranger

effleurée, la couverture brillante

près

des réseaux électriques

un lambeau de shakespeare

Anne Seidel, Khlebnikov pleure, traduction

(allemand) de Laurent Cassagnau,

éditions Unes, 2020, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne seidel, khlebnikov pleure, origine, shakespeare, poème | ![]() Facebook |

Facebook |