17/12/2020

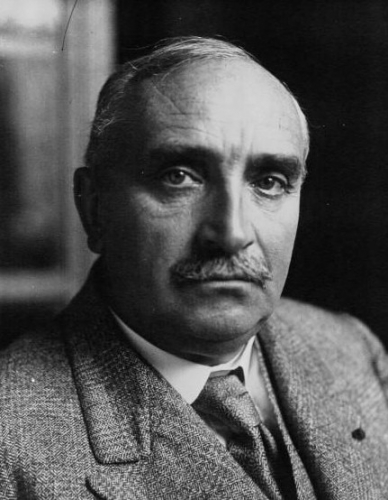

Léon-Paul Fargue, Espaces

CHANSON DU PLUS LÉGER QUE LA MORT

À toute vitesse par assises chaudes

Qui se cristallisent dans la hauteur

Nous coupons la fête ! Ce n'est pas Montmartre !

Ce n'est pas en bas

Quand le canon tonne !

Ce n'est pas la guerre

Aux parcs mugissants !

Nous sommes les hommes sans murailles !

Nous montons en chœur dans la musique !

Chacun a sa baraque

Les dieux font la parade

Petits dieux qui racolent

Le feu qui dans l'espace

Mêle les vérités !

Par ici la mystique

Ici la vraie la seule

Le sanhédrin spirite

Le polypier des schismes

La scissiparité

Du concile de Trente

Le pet des manitous

Le pas des cannibales

Les massacres d'idoles

La sang de Coligny !

Par ici les beaux-arts

Le basalte de Bach

Le bûcher de Wagner

Rembrandt et Michel-Ange

La foudre faite chair !

Par ici les penseurs

Les bouteilles des doctrines

Les aludels des systèmes

Les flacons des hypothèses

Les spirochètes d'idées

Qui vont à toute vitesse

Sur l'ardente glace, assez !

Léon-Paul Fargue, Espaces,

Gallimard, 1929, p. 199-200.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, espaces, chanson du plus léger que la mort | ![]() Facebook |

Facebook |

16/12/2020

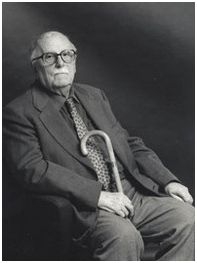

Paul Claudel, Dodoitzu

Le crapaud

Quand j’entends dans l’eau

Chanter le crapaud

Des choses passées

J’ai le cœur mouillé !

Nightingale and toad

When I hear in the cool

Gold of the moonlight pool

The nightingale singing,

It is my heart ringing.

Paul Claudel, Dodoitzu,

Gallimard, 1945, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudeel, dodoitzu, crapaud, le passé | ![]() Facebook |

Facebook |

15/12/2020

Pierre Silvain, Suite allemande

Wannsee

L'été avant de prendre congé mijote de l'orage

Pour la fin de l'après-midi comme il y a longtemps dans la ville thermale

Où tu traînais parmi les curistes une vacance d'âme

Sous l'étagement poum ! poum ! des feuillages énormes

Décrits par Pierre Jean Jouve alors qu'ici au bord du lac

Tu attends l'appareillage du bateau

La grosse femme avec ses trois mouflets derrière

Te poussant jusqu'au pied de la passerelle

Bercée par une corde et toute l'escouade vacancière

Shorts tee-shirts jambes brunes poils blonds

Comme elle poussant pressée d'atteindre la destination

Finale (sans rien de commun avec la solution du même nom

C'est si loin maintenant aussi ténu que la brume de chaleur

Sur le miroitement de strass des vagues)

Qui pour la plupart est la plage et pour les autres

L'île des Paons. Les vers que tu te récitais

Sous les frondaisons Death is so permanent

Drive carefully1 te reviennent tandis que le bateau

Quitte l'appontement avec le léger tangage

Presque berceur

D'un convoi plombé.

Sarrebruck (1958)

Portrait du Hauptsturmfürher de la Waffen SS

Dans son cadre. Installé près du poste monumental

Diffusant du Bach en sourdine sur la commode. La rose

Ne tient pas à cause de la chaleur du poêle

Qui tire à fond. Elle se défeuille sans bruit

Longuement pétale à pétale devant l'absent.

La tasse de vieux saxe que la femme porte à ses lèvres

Est décorée de motifs champêtres

Aux tons passés. Dehors c'est presque la nuit. Neige. Odeur de houille

Dans les rues. Des particules noires sur les congères.

Sait-on à quoi pense la femme. Guten Abend

(Lance le locataire étranger en traversant le couloir)

Auf Vierdersehen

Frau Krabbe.

Pierre Silvain, Allemande (suite), dans Conférence, n° 15, automne 2002, p. 389 et 395.

1 "Death is so permanent. Drive carefully" : signal routier des Forces américaines en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale (note de T. H.)

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, allemande (suite), wannsee, sarrebruck | ![]() Facebook |

Facebook |

14/12/2020

Edmond Jabès, La Clef de voûte

Nous sommes invisibles

Quant tu es loin

il y a plus d’ombre

dans la nuit

il y a

plus de silence

Les étoiles complotent

dans leurs cellules

cherchent à fuir

mais ne peuvent

Leur feu blesse

il ne tue pas

Vers lui quelquefois

la chouette lève la tête

puis ulule

Une étoile est à moi

plus qu’au sommeil

et plus qu’au ciel

distant absent

prisonnière hagarde

héroïne exilée

Quand tu es loin

il y a plus de cendres

dans le feu

plus de fumée

Le vent disperse

tous les foyers

Les murs s’accordent

avec la neige

Il était un temps

où je ne t’imaginais pas

où hanté par ton visage

je te suivais dans les rues

Tu passais étonnée à peine

J’étais ton ombre dans le soleil

J’ignorais le parc silencieux

où tu m’as rejoint

Seuls nous deux

rivés à nos rêves

au large de nos paroles abandonnées

Je dors dans un monde

où le sommeil est rare

un monde qui m’effraie

pareil à l’ogre de mon enfance

[...]

Edmond Jabès, La Clef de voûte,

GLM, 1950, p. 25-26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, la clef de voûte, invisible, ogre, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

13/12/2020

Eaux de lacs et de rivières

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eaux de lacs et de rivières | ![]() Facebook |

Facebook |

12/12/2020

Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur

Poeta fit, non nascitur

«Comment pourrais-je devenir poète ?

Comment pourrais-je écrire en rimes ?

Un jour vous m'avez dir : « Ce souhait-là lui-même

Participe du sublime ».

Alors dites-moi comment ! Ne me congédiez pas

Avec votre « plus tard » ! »

Le vieil homme sourit de le voir,

D'entendre sa sortie soudaine ;

Il aimait que l'enfant laissât parler son cœur

Avec enthousiasme ;

Et songea : « Il n'y a rien en lui

De tiède ni d'irrésolu.

« Et prétendriez-vous devenir poète

Avant d'être allé à l'école ?

Et bien ! Je n'aurais jamais cru

Que vous fussiez un sot aussi parfait.

Tout d'abord apprenez à être spasmodique —

Règle très simple.

Vous commencez par écrire une phrase ;

Ensuite vous la hachez menu ;

Puis mêlez les morceaux et les tirez au sort

Strictement au petit bonheur :

L'ordre des mots

Est tout à fait indifférent.

Si vous voulez faire impression,

Rappelez-vous ce que je dis :

Ces qualités abstraites commencent

Toujours par des capitales :

Le Vrai, le Bien, le Beau —

Voilà les choses qui paient !

Ensuite, lorsque vous décrivez

Une forme, une couleur ou un son,

N'exposez pas l'affaire clairement,

Mais glissez-la dans une allusion ;

Et apprenez à regarder toute chose

Avec une sorte de strabisme mental.

« Par exemple, si je veux, Monsieur,

Parler de pâtés de mouton,

Devrai-je dire : « des rêves de laineux flocons

Emprisonnés dans un cachot de froment » ? »

« Certes », dit le vieil homme : « Cette phrase

Conviendra parfaitement.

Quatrièmement, il y a des épithètes

Qui vont avec n'importe quel mot —

Tout comme la Sauce Harvey Reading

Avec poisson, viande ou volaille —

Parmi celles-ci, « sauvage », « solitaire », « las », « étrange »,

Sont spécialement recommandables. »

« Et cela ira-t-il, oh ! cela ira-t-il

Si je les utilise en masse —

Comme : « L'homme sauvage alla de son pas las

Vers une étrange et solitaire pompe » ? »

« Erreur, erreur ! Il ne faut pas, à la légère,

Sauter sur de pareilles conclusions.

De telles épithètes, comme le poivre,

Donnent de la saveur à ce que vous écrivez,

Et, si vous en usez avec ménagement,

Elles aiguisent l'appétit :

Par contre, si vous en mettez trop,

Vous gâtez l'affaire complètement.

Enfin, pour ce qui est de la composition :

Votre lecteur, il faut le lui montrer,

Doit prendre les renseignements qu'on lui donne

Et ne compter sur aucune

Divulgation prématurée des tendances

Et desseins de votre poème.

Donc, pour éprouver sa patience —

Savoir ce qu'il peut supporter —

Ne mentionnez ni noms, ni lieux, ni dates,

Et assurez-vous, en tout cas,

Que le poème est bien, d'un bout à l'autre,

D'une obscurité compacte.

Fixez d'abord les limites

Jusqu'auxquelles il devra s'étendre :

Puis complétez, avec du "remplissage"

(Demandez à quelque ami) :

Votre grande STROPHE-À-SENSATION,

Vous la placez vers la fin. »

« Et qu'est-ce donc qu'une Sensation,

Dites-moi, Grand-père, s'il vous plaît ?

Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant,

Entendu ce mot employé de la sorte :

Ayez la bonté d'en citer une seule,

« Exempli gratia ». »

Et le vieil homme, regardant tristement

À travers la pelouse du jardin,

Où çà et là une goutte de rosée

Étincelait encore dans l'aube

Lui dit : « Allez à l' "Adelphi",

Et voyez le "Colleen Bawn".

Le mot est dû à Boucicault —

La théorie est sienne ;

Au point où la vie devient un spasme,

Et l'Histoire un Sifflement :

Si cela n'est pas de la Sensation

Je ne sais pas ce que c'est.

Maintenant, exercez-vous ; bientôt la Fantaisie

Aura perdu son présent éclat — »

« Et alors », ajouta son petit-fils,

« Nous publierons ça, n'est-ce pas :

Couverture verte — lettres dorées au dos —

En in-douze ! »

Et le vieil homme sourit fièrement

De voir l'ardent garçon

Se ruer follement sur son encre et sa plume

Et son papier buvard —

Mais, lorsqu'il réfléchit à la publication

Son visage devient grave et triste.

Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur, traduit par Henri Parisot, Deuxième Cahier de Vulturne, 1941, non paginé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lewis carroll, poeta fit, non nascitur, henri parisot | ![]() Facebook |

Facebook |

11/12/2020

Jean Tardieu, Jours pétrifiés

Souvenir imaginaire

Vous qui avez de grands sourires

c’était pour vous pour vous que le jour était là ;

il passait par vos yeux

comme l’eau dans le sable,

il brillait, il fuyait et l’un de nous

laissait pendre ses mains au fil de la lumière,

l’autre écoutait la plus belle

se taire lentement.

Dans la campagne aux longues ombres

ces îlots de statues

c’était peut-être vous peut-être les moissons.

C’était au temps où tout recommence,

le temps qui n’a jamais été,

celui qui est dans mes paroles.

Jean Tardieu, Jours pétrifiés, dans Œuvres,

Quarto / Gallimard, 2003, p. 271.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, jours pétrifiés, souvenir imaginaire, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

10/12/2020

Jean Tardieu, Da capo

Paris ville morte, ou les phosphènes

J’avais les yeux ouverts sur la ville. Redoutable amoncellement d’alvéoles et de murs, de creux et de reliefs, de formes cubiques superposées, de tours très élevées, de bâtiments aveugles et très longs, désordre du hasard et de la préméditation d’angles et d’ombres, coupées de façades illuminées, de recoins dangereux alternant avec d’innocentes surfaces, comme un nid fabuleux de milliards d’oiseaux fous qui ayant les ailes coupées, se terrent, honteux et frileux au bord de leurs abris tremblants. (...)

Jean Tardieu, Da capo, dans Œuvres, Quarto / Gallimard, 2003, p. 1469.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, paris ville morte, ou les phosphènes | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2020

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela

Insomnie

Ma longue nuit les yeux ouverts

seul délivré je veille

pour ceux qui dorment.

Rendu à l’espace

à l’empire du souffle

bien au-dessus des demeures.

Vertige lucide. J’entends monter

vers moi le hurlement secret des morts

le tonnerre d’un monde éteint

silence assourdissant langage

des énigmes confondues.

Bientôt (toujours trop tôt)

la retombée le masque aveuglant

le piège. Délire de vivre

Je verserai dans le jour

trésor amoncelé des nuits

cette réserve obscure

cette ombre comme la mer

où dansent les feux en péril

De nouveau les rumeurs

à la dérive

paroles déchirées

lointaines

indéchiffrables

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela, Quarto

/ Gallimard, 2003, p. 1243.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, comme ceci comme cela, insomnie, masque, parole | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2020

Jean Tardieu, Formeries

Participes

Enfui

transmis

jeté

perdu

Noyé

sauvé

surgi

promis

Flétri

caché

nié

repris

Tombé

frappé

brisé

brûlé

Jean Tardieu, Formeries, dans

Œuvres, Quarto / Gallimard,

2003, p. 1154.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, formeries, participes | ![]() Facebook |

Facebook |

07/12/2020

Roberto Deidier (1965), Une saison continue

Matinal

Il est un sentier incurvé

le long du pli de l’oreiller

avide et souterrain il descend

jusqu’à un cosmos qu’il ne sait distinguer.

Dans le métro l’attention

me contient, les yeux ouverts,

où plus dense est la toile d’araignée

du matin. Chaque station

connue conjugue mes journées

sur le rythme lent du réveil.

J’ai un rendez-vous avec la langue,

les couleurs du trajet

sont des instants à interpréter.

Roberto Deidier, Une saison continue, traduction

Philippe di Meo, La NRF, janvier 2008, p. 159.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto deidier, une saison continue, traduction philippe di meo, matinal, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2020

Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, Dessins de Jean-Luc Parant : recension

Poèmes de près et de loin procure (m’a procuré !) un double plaisir, retrouver le graphisme de Jean-Luc Parant et lire des poèmes qui évitent complètement le ton bêtifiant de ce qui s’écrit trop souvent "pour les enfants".

Le premier, "perché", joue sur la répétition du mot titre avant chaque strophe de deux vers, sur l’anaphore — chaque strophe s’ouvre avec « sur » pour indiquer un lieu où se percher —, et la première strophe est reprise pour finir avant de clore le poème, la disposition des strophes mimant les mouvements successifs pour se percher :

perché

sur la branche

du tilleul du parking

il ne reste plus qu’à chanter

quand on est bien perché

Sur la page de gauche (mais l’illustration déborde vers la droite), Jean-Luc Parant a dessiné un arbre sans feuilles où sont perchés deux oiseaux verts (un troisième vole sous l’arbre), l’arbre constitué de minuscules boules caractéristiques de ses dessins ; sur deux portées musicales, feuilles jaunes dans le vent, sont recopiées la strophe finale pour l’une, une autre strophe pour l’autre. Le nombre de boules est noté au pied de l’arbre. Cette description sommaire vise à donner une idée de la construction élaborée du livre. On retrouvera les oiseaux verts, d’autres rouges et bleus, et les portées musicales, d’autres figures apparaissent : un cheval (un Pégase ailé), un poulpe, un soleil bleu, etc., le nombre de boules mentionné dans chaque dessin, précision qui arrêtera la curiosité de tout lecteur.

Hervé Brunaux1 ne se limite évidemment pas au jeu du chat perché ; si les animaux ont leur place dans les poèmes, ils ne sont pas du tout majoritaires : l’un énumère quelques animaux... empaillés — mais la planète et les enfants le sont aussi —, un autre, "histoires", met en scène un oiseau qui plonge son bec dans l’encrier et les histoires écrites occupent les arbres. On observe aussi des ours au fond de la mer et des ouistitis sur la lune. Etc. Mais on sait bien que « La seule imagination ne rend compte que de ce qui peut être », écrivait André Breton (cité par Georges Jean : 2), et les poèmes ici font la part belle à l’imaginaire, variant les motifs sans négliger le réel. Ainsi l’amour / l’amitié avec "dans nos mains" :

dans ta main

les lignes de ma vie

dans ma main

les lignes de ta vie

qui s’achève par ces deux vers « dans nos deux mains enchevêtrées / le labyrinthe de l’avenir ». On voit que les mots employés débordent, et c’est toujours le cas dans le livre, le vocabulaire des enfants. Comme l’analyse Georges Jean, « Des mots difficiles sont éclairés par les autres, et même (et heureusement) parfois restent pour longtemps incompréhensibles, indéchiffrables, magiques ».2 On lira aussi de brefs poèmes-récits qui ressemblent à des souvenirs d’enfance.

D’une manière générale, l’organisation des poèmes rompt plusieurs fois avec les conventions et se rapproche des découpages de la poésie contemporaine, disons depuis Apollinaire, y compris avec l’absence de majuscule en début de vers. Hervé Brunaux privilégie l’emploi de refrains, l’anaphore, les répétitions — y compris d’un vers entier avec seulement une variante, à la manière de Prévert —, la polysémie, le découpage des mots, le jeu des sonorités, tout l’éventail des moyens propres à donner le plaisir de lire.

Les poèmes et les illustrations faussement naïves qui les accompagnent forment un ensemble que l’on voudrait voir dans les bibliothèques, celles des écoles, celle des enfants de tous âges. À offrir sans restriction !

Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, dessins de Jean-Luc Parant, Lanskine, 2020, 56 p., 13 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 5 novembre 2020.

1 Hervé Brunaux a fondé en 2002 le festival expoésie à Périgueux (lectures (y compris dans des écoles), conférences, expositions). Il a publié plusieurs livres de poésie et des romans.

2 Georges Jean, "L’enfant lecture et poésie", dans Communication et Langages, 1977, n° 34, p. 75.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé brunaux, poèmes de près et de loin, dessins de jean-luc parant | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2020

Franco Bufoni (1948), Guerre

Guerre

Grandes hécatombes d’humains, contagions,

Vols, incendies. Puis — châtiment divin — inondation.

Tenir dans la montée, sous les coups, et encore

Trouver des vivres, une chambre, un lit,

Même à bas prix.

Dans un pays en guerre et déjà le soir

Et des hommes disposés à payer.

Des hommes non des soldats

Pour lesquels il fallait

Barbouiller la verrière de peinture,

Tant ils accouraient impulsivement,

Des hommes posés.

*

La tête recroquevillée sur le tronc

D’un creux à l’autre,

Sur la fourrure blanche de la valle

La casquette sur le rouge renversée

Pour retenir les intestins,

Des lambeaux de sac à dos sur les épaules

Tombant sur l’herbe.

Sur sa poitrine brillait une amulette rouge sang,

Le long de son côté droit soulevé

Par des jambes arquées.

Une autre grenade encore dans sa main serrée,

telle une cannette,

Le dimanche sur une pelouse.

Franco Buffoni, extraits de Guerre (2005), traduction Philippe di Meo, La NRF, janvier 2008, p. 113 et 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franco buffoni, extraits de guerre, sang, destruction | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2020

Antonio Prete (1939), Menhir

Pauvreté de la parole

L’existence peut-elle se faire alphabet,

son, verbe de présence ?

Le souffle de la terre et de la douleur

effleure la peau des syllabes,

ce n’est pas le sang et le corps de la langue,

mais seulement un hôte, passager.

La mer lèche à peine la lettre qui le dit.

Et le ciel s’éteint dans le mot qui l’accueille.

Antonio Prete, extrait de Menhir, traduction

Philippe di Meo, La Nouvelle Revue Française,

janvier 2008, p. 109.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio prete, menhir, pauvreté de la parole, philippe di meo | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2020

Paul Celan, 23 novembre 1920-20 avril 1970

Publié le 30 novembre dans France Culture

Suite à la parution le 23 octobre 2020 aux Cahiers de l'Herne d'un opus consacré à Paul Celan pour célébrer le centenaire de la naissance du poète, Nicolas Bouchaud, metteur en scène et acteur, revient au micro de Marie Sorbier sur les fugacités du poète des philosophes, dont il a porté les mots à la scène dans son spectacle Le Méridien.

"L'écriture de Celan est elle-même un paysage"

Quand Paul Celan (1920-1970) s’établit à Paris à l’été 1948 ses poèmes ne sont connus que d’une poignée de gens ; à sa mort, en avril 1970, son nom est associé à l’une des œuvres poétiques les plus importantes de la littérature allemande. Pourtant, aborder cette œuvre, a fortiori pour un lecteur francophone, n’a rien d’évident : si les poèmes relèvent bien d’une écriture qui réclame pour elle une « obscurité congénitale » la critique a aussi pu contribuer à en obscurcir le sens. Il faut donc sans cesse reprendre le travail de lecture d’après les coordonnées que Celan a fixées, en partant de ce qu’il appelle « l’accent aigu de l’actualité », inséparable de « l’accent grave de l’histoire » et de « l’accent circonflexe de l’éternité ».

"On dit souvent de la poésie de Celan qu'elle est hermétique. En réalité, son écriture ne cherche pas à représenter quelque chose, ni à reproduire une réalité. Elle n'est pas dans la mimesis, elle est elle-même un paysage. Il faut donc accepter de rentrer d'abord dans un paysage qu'on ne reconnaît pas, et tout le plaisir qu'on peut y prendre est de s'y aventurer quand même". Nicolas Bouchaud

Invité le 22 octobre 1960 à Darmstadt pour recevoir le prix Georg Büchner, Paul Celan accepte la récompense et prononce un discours qui interroge le statut de la poésie à partir d'une interrogation sur l'art. Nicolas Bouchaud a interprété ce texte dans son spectacle Le Méridien, créé en 2015.

"L'envie de ce spectacle m'était venue car l'écriture de Celan est magnifique. Ce n'est pas une histoire de compréhension : je la trouve magnifique parce qu'elle m'appelle d'une façon qui ne passe pas par son sens premier. On peut être appelé par des choses qui nous semblent inconnues". Nicolas Bouchaud

"La poésie n'est pas un geste commémoratif"

La poétique de Celan tient dans un impératif à la fois moral et esthétique, consistant à créer ce qu'il appelait une contre-langue, une mise en accusation implacable et définitive de la langue et de la culture allemandes, dont la Shoah fut l'aboutissement.

"Toute l'œuvre de Celan part d'Auschwitz, de la Shoah. Ce n'est pas la Shoah en tant qu'événement catastrophique qui viendrait clore une séquence, car il écrit à partir de la Shoah. Elle est comme début de quelque chose, non pas comme une chose qui serait terminée et que l'on pourrait commémorer. La poésie, l'art, ne sont pas des gestes commémoratifs". Nicolas Bouchaud

"Ce qu'entreprend Celan est tout à fait merveilleux et bouleversant, il le dit d'une façon très simple et rapide : Je vais enjuiver la langue allemande. La langue allemande a été polluée à travers le régime nazi et l'entreprise de Celan est de laver, de nettoyer et de rendre à la langue allemande ce qu'elle était avant le régime nazi, avant la pollution". Nicolas Bouchaud

Par des jeux correspondances et résonnances de mots et un système de retournement, nous explique Nicolas Bouchaud, Celan se réapproprie sa langue.

"C'est une décision esthétique et éthique extrêmement importante de son parcours que d'avoir continué à écrire en allemand et d'avoir voulu, à travers sa poésie, retravailler du dedans la langue pour la sortir de la gangue mortifère du nazisme". Nicolas Bouchaud

"La zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté"

"Ce qui compte dans le poème avec Celan, c'est la zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté. Ce qui se dérobe à la perception immédiate". Nicolas Bouchaud

Paul Celan le dit lui-même dans son discours de 1960 Le Méridien, en citant Blaise Pascal : Ne nous reprochez pas le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. L'œuvre de Celan, note Nicolas Bouchaud, aurait même contribué à faire changer d'avis le philosophe Theodor W. Adorno, qui soutenait qu'on ne pouvait plus écrire de poèmes après Auschwitz.

Grilles de paroles est le premier recueil que Celan envoie à Adorno. On sait aussi qu'il existe une correspondance entre les deux hommes.

Publié dans Celan Paul, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, 23 novembre 1920-2o avril 1970 | ![]() Facebook |

Facebook |