10/01/2021

Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre : recension

Le lecteur dispose aujourd’hui d’une édition complète des poésies de Jehan Rictus, de son autobiographie et même de son journal pour 1898 et 1899*, mais le 555ème volume de la collection Poésie de Gallimard est bienvenu, il rassemble ses deux principaux livres. Leur contenu donne une idée précise de ce qu’était une partie des textes lus dans les cabarets à la fin du XIXème siècle ; en outre, le rejet total du capitalisme par l’auteur peut rencontrer aujourd’hui bien des échos.

Avant d’entrer dans Les Soliloques du pauvre, il est bon de lire la préface et la notice biographique de l’éditrice du volume pour situer Jehan Rictus dans son temps. Jehan Rictus (1867-1933), né Gabriel Randon, choisit tardivement son pseudonyme, sans doute lié à un vers de Villon (« Je ris en pleurs ») mais peut-être, selon Patrice Delbourg, anagramme approximative de "Jésus Christ". Élevé par sa mère, battu et humilié, il file à Paris à dix-huit ans, écrit des poèmes, fréquente la bohème et connaît la misère, celle qui sera plus tard au centre de ses écrits ; il est remarqué et encouragé par José de Hérédia, Albert Samain et protégé par Leconte de Lisle. Il fréquente les anarchistes, abandonne le vers parnassien pour une forme bien présente dans les années 1880, celle du monologue en vers à dire dans les cabarets. Les poèmes sont alors en vers (l’octosyllabe domine) comptés et rimés ; ils tentent de restituer un parler paysan, avec des mots en patois, comme chez Gaston Couté (« Bon Guieu ! la sal’ commune ! À c’souère, / Persounne a voulu m’ar’cevouèr / Pou’ que j’me gîte et que j’me cache / Dans la paille, à couté d’ses vaches »). Plus souvent, c’est le parler parisien qui est le modèle à imiter, comme par exemple dans les poèmes d’Aristide Bruant, « Moi, je n’sais pas si j’suis d’Grenelle / De Montmartre ou de la Chapelle, / D’ici, d’ailleurs ou de là-bas / Mais j’sais ben qu’la foule accourue, / Un matin m’a trouvé su’ l’tas / Dans la rue » ("Dans la rue").

Jehan Rictus pratique de façon beaucoup plus systématique l’élision pour mieux traduire une manière de s’exprimer qu’il a bien connue. Le début du Soliloque du pauvre réunit à peu de choses près les transformations opérées. Le e disparaît souvent, y compris à l’intérieur d’un mot (« lanc’ments ») et entraîne aussi celle du r, du l en finale (« mett’, peint’s, muff’ »). Sans entrer dans le détail linguistique des modifications, on peut en énumérer quelques-unes qui indiquent que Jehan Rictus a transcrit fidèlement le parler du milieu ouvrier parisien tel que les études de la dernière partie du XIXème siècle en donnent l’image : ceux devient « ceuss », ou = « ousque », métier = « méquier », tiens = « quien », le monde = « eul monde », manière = « magnièr’ », une = « eune », plus = « pus », les employés = « les empoyés », millions = « meillons », il y a un = gna z’un », je vais = « j’vas » , etc. Le vocabulaire emprunte à ce que l’on désigne toujours par "français populaire", une partie des mots relevés est sortie de l’usage (« purotain » = miséreux, « se faire balader les rognons »), contrairement à la plupart d’entre eux, comme « carapater, gambiller, bath, mendigot, vieux birbe, bouffer, dèche, briffer, plaquer, claquer, foutre », etc. Pour Jehan Rictus, cette restitution d’une langue parlée est en accord avec les contenus quand on se veut, comme l’écrit Patrice Delbourg, « le chantre des vaincus, des trahis, des réprouvés, des sans-espoir » — cela ne l’empêchait pas d’employer des mots étrangers au vocabulaire commun ou d’introduire des allusions à la bible hébraïque.

Jehan Rictus est résolument du côté des miséreux, des sans-dents (comme disait l’autre énarque), non pour gagner de l’argent comme, par exemple, Victor Hugo (« Nous avons not’ Victor Hugo / Qui a tiré des mendigots / D’quoi caser sa progéniture »), ni pour se faire élire puisque, pour être populaire, « l’moyen l’pus pratique / C’est d’chialer su’la Pauvreté ». Défendre les pauvres, c’était la mission qu’avait, selon Jehan Rictus, le Christ auquel il consacre un long monologue ("Le Revenant"), dit au cabaret du Chat noir et qui le fit sortir de la misère. Le Christ, donc, revient, accomplissant le vœu du narrateur qui le rencontre un soir dans la rue ; image traditionnelle, il est pâle et triste : « T’as tout à fait l’air d’un artiste ! / D’un d’ces poireaux qui font des vers » ; après avoir constaté avec lui qu’il n’intéressait plus personne, le narrateur lui propose un travail, aux Halles, et Jehan Rictus aborde l’une des questions politiques des années 1890, l’antisémitisme : où le Christ peut-il aller ? « N’va pas chez Drumond on t’bouffrait / Après tout tu n’étais qu’un youtre ! » Il rappelle que le Christ promettait le « Royaume des cieux » aux pauvres, mais : « C’est avec ça qu’on nous empaume », et il conclut « L’Homme doit êt’ son Maître et son Dieu ».

Il y a un radicalisme chez Jehan Rictus qui s’exprime notamment dans une lettre à Léon Bloy dans laquelle il dénonce le sort des ouvriers avec le capitalisme : « Tout vaut mieux, même le retour à la barbarie, à la caverne primitive, qu’une pareille organisation sociale ». Il rêve sans illusion d'ouvrir un lieu, une « Maison des Pauvres », « pour les vaincus... les écrasés, / Les sans espoir... les sans baisers ». Le Cœur populaire, écrit « en langue populaire », rassemble les poèmes écrits entre 1900 et 1913 et s’ouvre, significativement, par une "Idylle" : la déclaration d’amour (« Mom’, c’que t’es chouatt’ ! Mom’, c’que t’es belle ! ») est suivie d’un tableau de la vie possible du couple qui exclut que la femme soit poussée à se prostituer, « Jamais je n’te mettrai su’ l’tas ». Ce n’est pas le seul poème qui défend la dignité de la femme pauvre ; "La grande Irma", un des poèmes écrit sans élision, est une adresse d’un homme à sa mère qui s’est prostituée pour qu’il puisse faire ses études et il promet un engagement, « Désormais j’aurai ma chimère / et rêverai d’une Patrie /où la Femme ne sera plus / traquée, vendue, forcée, flétrie, / à l’abri de nos trois couleurs ». Parmi d’autres poèmes, "Conseils" a une valeur particulière puisqu’il s’agit d’inciter les ouvriers à gagner eux aussi leur dignité, d’abord par la propreté, l’hygiène, pour refuser une image répandue, y compris en effet dans les romans de Zola.

La veine de Jehan Rictus s’est tarie après la première Guerre mondiale, cependant ses poèmes rageurs, à l’écart de tout engagement politique — le"ni dieu ni maître" de l’anarchisme — , témoignent d’une époque, les années 1880-1890, où la violence de l’État s’exerçait contre le monde ouvrier bien plus qu’aujourd’hui — faut-il rappeler la fusillade de Fourmies (dix morts) contre ceux qui réclamaient pacifiquement la journée de huit heures ?

La lecture de Jehan Rictus est ici facilitée par un glossaire qui ne laisse rien passer. L’éditrice a ajouté une bibliographie et des poèmes absents de l’édition qu’elle a retenue : un travail rigoureux, complété par la préface toute de sympathie de Patrice Delbourg.

Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre, suivi de Le Cœur populaire, édition Nathalie Vincent-Munnia, préface Patrice Delbourg, Poésie/Gallimard, 2020, 402p., 9, 50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 décembre 2020.

* Poésies complètes, La Part commune, 2012 ; Fil de fer [autobiographie], La Part commune, 2011 ; Journal quotidien 1898-1899, Claire Paulhan, 2015.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jehan rictus, les soliloques du pauvre, suivi de le cœur populaire | ![]() Facebook |

Facebook |

09/01/2021

Raymond Queneau, Fendre les flots

La moule de l’estuaire

Collée au pilotis sapeur sachant saper

se balançant aux sons de l’orchestre tzigane

la bestiole paisible aime la société

les remous de la mer et le contact des algues

et la caresse des vagues inextinguibles

elle dort bien tranquille étant incomestible

longtemps longtemps longtemps elle pourra bercer

sa placide nature au flonflons des violons

Raymond Queneau, Fendre les flots, Gallimard,

1969, p. 116.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, fendre les flots, la moule de l'estuaire | ![]() Facebook |

Facebook |

08/01/2021

Raymond Queneau, Battre la campagne

Le citadin aux champs

Abuser du temps qui passe

soustraire l’air d’une souris

piocher dans le beurre en motte

atteindre l’eau d’un coup de scie

piétiner l’or de la crotte

étreindre le blé sans épis

insulter mouche qui trotte

sermonner les poux des brebis

abuser du temps qui passe

voilà tout ce qu’à la campagne

fait le monsieur de Paris

Raymond Queneau, Battre la campagne,

Gallimard, 1968, p. 67.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2021

Raymond Queneau, Courir les rues

Tous les parfums de l’Arabie

Il y avait un passage Waterloo

on l’a démoli

c’est qu’on est patriote à Paris

alors pourquoi une rue Jules César

l‘ennemi juré des Gaulois

ces ancêtres

elle se musse non loin de la gare de Lyon

et quel air banal

soudain cette odeur

plantes aromates épices tropiques

effluves fragrances botaniques

garrigues de Provence jardins d’Ispahan

je fonce et flaire

le CPM fondé en 1901 m’attire

le CPM c’est-à-dire

l’omptoir harmaceutique oderne

mais non ce n’est pas là

je fonce et flaire et découvre

Les Bons Producteurs

vente en gros

herboristeries de toute provenance

Les Bons Producteurs

ont la bonne odeur

mais elle ne va pas plus loin que le boulevard de la Bastille

en face de l’autre côté du canal

s’assirent sur un banc Bouvard et Pécuchet

comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés

Raymond Queneau, Courir les rues, Gallimard, 1967, p. 155-156.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, courir les rues, tous les parfums de el'arabie | ![]() Facebook |

Facebook |

06/01/2021

Bernard Noël, L'été langue morte

L’été langue morte

Chant I

le monde n’est pas fini

et quand le vent se ève

notre visage est différent

l’amour défait l’amour

pour devenir plus que lui-même

qui va mourir

sait que la beauté est inexorable

je regarde ton souffle

tu t’évapores

l’obscur du temps est un ongle

derrière l’œil

il faudrait tenir sa langue

jusqu’au commencement du monde

la lumière est terrible

la mer ressasse

tu cherches un point parmi le jour

le présent est sans but

sans contour

et le sommet des pierres

ne connaît pas leur ombre

(...)

Bernard Noël, L’été langue morte, dans

Les Plumes d’Éros, Œuvres I, P.O.L, 2010, p. 87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, l’été langue morte, les plumes d’Éros | ![]() Facebook |

Facebook |

05/01/2021

Pierre Reverdy, Sable mouvant

Clair mystère

Par-dessus le portique où s’enroule la treille et ou chante l’oiseau — À la fenêtre où se dressent une tête et un buste immobile. Derrière le mur qui penche et l’air qui s’éblouit, un œil à demi clos qui attend le signal.

Pierre Reverdy, Sable mouvant, Poésie / Gallimard, 2003, p. 62.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, sable mouvant, clair mystère | ![]() Facebook |

Facebook |

04/01/2021

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Prononcer vingt-cinq aphorismes par jour et ajouter à chacun d’eux : « Tout est là ! »

La mélancolie soudaine de celui à qui l’on dit : « Vous savez que je pars en voyage ? »

Les enfants devraient être des apparitions facultatives.

J’aime lire comme une poule boit, en relevant fréquemment la tête pour faire couler.

Si vous pensez du bien de moi il faut le dire le plus vite possible, parce que, vous savez, ça se passera.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 202, 203, 203, 205, 206.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, aphorisme, mélancolie | ![]() Facebook |

Facebook |

03/01/2021

Jules Renard, Journal, 1887-1910

Il a chassé le naturel : le naturel n’est pas revenu.

Soyez tranquilles ! nous qui avons peur de la mort, nus mettrons toute notre coquetterie à bien mourir.

Vivre et juger sa vie : quel est l’homme capable des deux ?

Il n’y a pas d’amis : il y a des moments d’amitié.

À sa pièce, on lui serra la main comme pour l’enterrement d’un être cher.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, Pléiade / Gallimard, 1965, p. 195, 196, 196, 197,198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Renard Jules | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, 1887-1910, naturel, amitié | ![]() Facebook |

Facebook |

02/01/2021

Georges Lambrichs (1917-1992), Les Rapports absolus

C’est le geste qui coûte

Une grande froideur fait le jeu de l’histoire, notre destin s’y trouve mêlé et, hâtivement, nous adoptons par mimétisme, un souci logique, vulgaire, bien étranger à notre être qui est composé de fluides et d’humeurs. Je n’en veux, ici, ni à la morale, ni à l’immoralisme tapageur (dont on a pu voir les éclats déjà anciens, divulgués, les réussites esthétiques). Je dis seulement que l’être, notre nature, ne répondent pas à la parole, aux commandements graves, et que l’usage de la parole qui est essentiellement calculateur et médiateur ne véhicule pas la passion, mais qu’il la cogne. Si la vérité est un sens, la passion doit être mise en théorie, et le malheur est donné par surcroît.

(...)

Georges Lambrichs, Les Rapports absolus, collection Métamorphoses, Gallimard, 1949, p. 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges lambrichs, les rapports absolus, geste, maheur, réussite | ![]() Facebook |

Facebook |

01/01/2021

Wislawa Szymborska (1923-2012), De la mort sans exagérer

Photo Anna Kaczmarz

Buffo

D’abord notre amour passera,

puis un siècle, un autre siècle,

puis, nous serons réunis :

comédienne et comédien,

favoris du grand public,

au théâtre on nous jouera.

Petite farce avec couplets :

quelques danses, éclats de rire,

Bien saisies, les mœurs de l’époque,

sous vos applaudissements.

Tu seras irrésistible

sur scène, avec ta cravate

et tes crises de jalousie.

Ma tête toute retournée,

ma tête, mon cœur couronnés,

cœur stupide qui se brise,

couronne qui roule par terre.

Nous quitterons, nous retrouverons,

toute la salle rire nous ferons,

sept rivières, sept montagnes

entre nous érigerons.

Comme si nous n’avions pas assez

de douleurs, et de défaites

— de paroles nous achèverons.

À la fin nous saluerons

et la farce sera finie.

Et les gens iront dormir

contents d’avoir bien ri.

Eux, vivront comme des images,

dompteront l’amour. Le tigre

dans la main leur mangera.

Et nous toujours Dieu sait quoi,

bouffons de clochettes coiffés,

écoutant d’oreille barbare

leur tintamarre.

Wislawa Szymborska, De la mort sans exagérer,

Poèmes 1957-2009, traduction du polonais

Piotr Kaminski, Poésie/Gallimard, 2018, p. 13-14.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wislawa szymborska, de la mort sans exagérer, jalousie, bouffon | ![]() Facebook |

Facebook |

31/12/2020

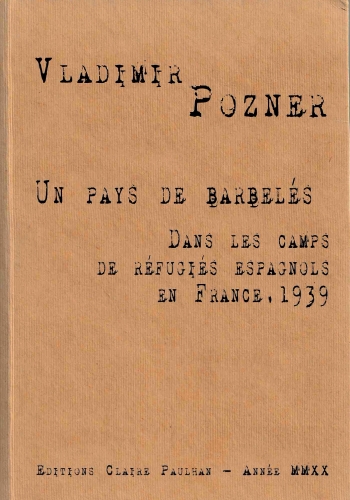

Vladimir Pozner, Un pays de barbelés : recension

La guerre d’Espagne et la défaite de la République espagnole ont suscité une abondante bibliographie : essais, témoignages, œuvres de fiction ; moins de livres portent sur l’exil des républicains (la Retirada) en France qui a suivi la guerre et, surtout, sur leur enfermement dans des camps — d’abord nommés "camp de concentration", puis "d’hébergement", "d’accueil", enfin "camp" — par un gouvernement du Front populaire débordé et qui craignait la diffusion d’idées considérées "dangereuses". Un pays de barbelés est un document sur ces camps ; la préface présente Vladimir Pozner et précise quel a été son rôle avant de donner à lire ses archives.

Il est en effet indispensable de disposer du contexte pour comprendre ce que furent les camps de réfugiés. Vladimir Pozner (1905-1992), né à Paris de parents qui avaient fui la Russie tsariste, était cependant retourné à Moscou et avait connu la Révolution de 1917 ; poète, il a alors fréquenté le milieu littéraire russe et, de retour à Paris dans les années 1920, il a traduit par exemple Victor Chklovski. Devenu journaliste et écrivain, il a publié dans les revues littéraires de l’entre-deux guerres et dans la presse de gauche ; après l’accession de Hitler au pouvoir, il a aidé les réfugiés antifascistes allemands au sein de l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, proche du Parti communiste fondée en 1932 et dirigée par Paul Vaillant-Couturier ; il est devenu secrétaire de rédaction de Commune, revue de l’association.

C’est en février 1939 qu’un Comité d’accueil aux intellectuels espagnols est formé, présidé par Renaud de Jouvenel ; Aragon, par le biais du journal communiste Ce soir, qu’il dirige avec Jean Richard-Bloch, a lancé un appel international aux dons après avoir constaté l’état de dénuement des réfugiés dans les camps : l’argent était indispensable puisqu’un réfugié ne pouvait sortir d’un camp qu’avec un « permis spécial » payé 2000 francs. Jean Cassou écrivait dans Ce soir le 20 juin 1939, « En aidant les intellectuels espagnols à vivre, c’est nous-mêmes que nous défendons, c’est le meilleur de notre histoire que nous réhabilitons » — allusion transparente au fait que le gouvernement français n’avait rien fait contre l’attaque de la République espagnole par l’armée franquiste et que, selon les mots de Pozner, il n’offrait aux réfugiés qu’ « un morceau de sol français entouré de barbelés français ».

Vladimir Pozner est arrivé à Perpignan le 23 mars 1939, chargé par le Comité d’accueil de visiter les camps pour tenter d’en faire sortir des intellectuels ; tâche difficile, les autorités n’étant que rarement prêtes à coopérer : Alexis Buffet rapporte dans la préface la diplomatie dont a su faire preuve Pozner. Il analyse également comment « Dans le sillage des Choses vues de Victor Hugo, les notes et descriptions de Pozner construisent une fiction d’instantanéité. Nerveuses, brutes de décoffrage, elles (...) révèlent la réalité des camps ».

Les documents réunis dans le livre sont de plusieurs types : lettre, article de journal, carnet de notes, rapport, photographie. Le premier ensemble est constitué de 16 cartes postales, chacune commentée par Pozner ; ne sont retenus dans les descriptions que quelques détails : bras dans le plâtre fixé avec du fil de fer, un rideau sur les épaules contre le froid, et pour un décor : « Une impasse, une cour, un bout de rue, de toute façon dehors » ; dans un camp sur la plage, des tentes faites de trous dans le sable recouverts de morceaux de bois et l’immense foule des réfugiés espagnols en face des officiers de la garde mobile. Ces brèves notations sont complétées par celles, le plus souvent elles aussi lapidaires, d’un "Carnet de notes" tenu de mars à mai 1939, base des rapports de Pozner sous forme de lettres à Renaud de Jouvenel, de ses articles dans la presse et, plus tard, de Espagne premier amour (1965).

Tout ce qui se rapporte aux réfugiés, observé au cours de ces deux mois, est relevé : de la discussion à propos de la prononciation du latin à la recherche d’un vacher parmi les réfugiés par un éleveur. Pozner voit des réfugiés menottés, il apprend qu’un jeune espagnol est frappé par un policier qui l’accuse d’avoir tué cinquante ( !) prêtres, il recopie les paroles d’une chanson écrite dans le camp de Saint-Cyprien, dont il reproduira dans un article deux strophes qu’il a traduites ; on y lit : « Que je serais heureux / Si je pouvais me reposer /Dans les bras de la France / Et de son Front populaire ». Il décrit ce qui précède le départ pour le Mexique d’un ensemble de réfugiés, l’entassement des femmes et des enfants dans les Haras de Perpignan dans la paille et les parasites, avec

les valises que les gardes mobiles fouilleront une fois de plus, une dernière fois, ces misérables valises en simili, en toile cirée, en papier mâché, ces nœuds de linge sale, de couvertures déchirées, cette chair à poubelles, articles pour chiffonniers, témoins de trois ans de guerre, de l’exode, des camps de concentration que les mobiles fouilleront une fois de plus — pour laisser aux partants un bon souvenir de la France.

Il rencontre dans un ancien hôpital militaire de Perpignan un réfugié menuisier qui passe son temps à réparer ce qui peut l’être avec pour outil un couteau de poche, il n’oublie pas le petit cahier avec des dessins et de courts textes politiques qui circule au camp de Barcarès, il présente le consul mexicain, Fernando Gamboa, dont l’amical Buen viaje, compañeros accompagne ceux qui rejoignent le navire vers le Mexique.

On retrouve l’essentiel des informations du "Carnet de notes" dans les trois rapports, sous forme de lettres, envoyés à son ami Renaud de Jouvenel. On lit aussi d’autres exemples de la violence manifestée vis-à-vis des réfugiés, un chef de cabinet de préfet assurant qu’ « ils sont bien à Bram [camp dans l’Aude], trop bien même, à mon avis, puisqu’ils ne veulent pas retourner en Espagne ». On comprend que Pozner doit être — et il l’est — fin diplomate pour obtenir ce qu’il veut, des listes d’intellectuels espagnols et la possibilité de les sortir des camps. L’indifférence, au mieux, quant au sort de réfugiés est partagée par une partie de la population, si l’on en juge par un article paru dans la presse locale après le déplacement d’un camp : « Les camps, les réfugiés, la troupe, la police donnaient beaucoup d’animation au Roussillon ». Dans le même texte inédit où il a recopié cet extrait, Pozner relate sa visite du camp de Montolieu et l’on devine sa rage quand il écrit : « [Les réfugiés] dormaient sur la paille, mangeaient des lentilles et, après avoir combattu les avions italiens et les tanks allemands, luttaient contre le plus impitoyable des ennemis, la vermine française. » `

Outre une substantielle bibliographie, plusieurs annexes prolongent les textes de Pozner : les plans de travail des réfugiés — enseignements dispensés, conférences, préparation pour le départ au Mexique —, le rapport de Jean Cassou (juin 39) qui insiste notamment sur le fait qu’ « il s’agit d’accueillir une armée vaincue qui s’est battue pour un idéal semblable à celui qu’a toujours défendu la nation française ». De nombreuses illustrations et fac-similés aident à se représenter des situations trop oubliées aujourd’hui. Tout le livre aide aussi à réfléchir sur le sort des immigrés d’aujourd’hui qui tentent de rejoindre ce qu’ils pensent être un lieu d’accueil.

Voilà un livre politique, c’est-à-dire qui concerne les citoyens, à lire et faire lire.

Vladimir Pozner, Un pays de barbelés, édition établie et préfacée par Alexis Buffet, éditions Claire Paulhan, 2020, 288 p., 33 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 27 novembre 2020.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir pozner, un pays de barbelés : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

30/12/2020

Georges Perros, Poèmes bleus

Entre nous

Alors quoi de neuf cher ami ?

Ça va ça va ça va merci.

Et le prochain livre il s’annonce

Bien ? Non ? — Maizoui, maizoui, maizoui.

J’ai relu par temps clair, le tome

Premier de l’œuvre de cet homme,

Ah son nom dites-moi son nom

Ma mémoire est comme un poisson

Elle saute vole et replonge

Allez-y voir. Mais quand j’y songe

Vous écrivez. C’était fort bien

Votre article, oh pas moins que rien.

Vous donnez là votre mesure

On s’entend mieux quand on rassure

L’amour-propre de son prochain

À bientôt cher ami machin

Mais les noms vraiment je m’y perds

Bast rien ne sert à rien. J’espère

Que nous reverrons bientôt

Botzaris 22-cigalo...

La solitude est éphémère

Comme le coq de ce clocher

Elle s’en va s’en vient. Ma mère

Aurait dû me laisser plié

Dans son ventre. J’aurais poussé

Jusqu’à ne plus me reconnaître

Elle non plus. C’en est assez

Pour aujourd’hui. À d’main peut-être.

Gorges Perros, Poèmes bleus, Le Chemin /

Gallimard, 1962, p. 100-101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Perros Georges | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gorges perros, poèmes bleus, nom | ![]() Facebook |

Facebook |

29/12/2020

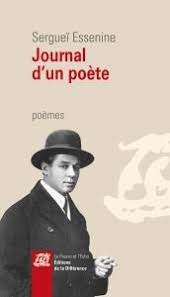

Serguei Essenine, Journal d'un poète

Caravelles-haridelles

I

Si le loup hurle à l’étoile, c’est

que les mers ont englouti le ciel.

Haridelles éventrées,

noires voilures des corbeaux.

Des hoquets nauséabonds du blizzard

l’azur ne sortira pas ses serres ; il plane

sur un jardin de crânes jonché d’aiguilles d’or,

sous le hennissement des tempêtes.

Entendez-vous ? entendez-vous ce cliquetis ?

Ce sont les râteaux de l’aube dans les bosquets.

Avec des rames de mains coupées

vous souquez vers le futur.

Voguez, voguez vers les hauteurs !

De l’arc-en-ciel craillez corneilles !

L’heure vient où la feuillée jaune de ma tête

va se muer en arbre blanc.

(...)

Serguei Essenine, Journal d’un poète, traduction

Christiane Pighetti, éditions de la Différence,

2014, p. 183.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serguei essenine, journal d’un poète, caravelles, haridelles, corbeaux | ![]() Facebook |

Facebook |

28/12/2020

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À UNE ROSE

Rose, rose-d’amour vannée,

Jamais fanée,

Le rouge-fin est ta couleur,

Ô fausse-fleur !

Feuille où pondent les journalistes

Un fait-divers,

Papier-Joseph, croquis d’artistes :

— Chiffres ou vers —

Cœur de parfum, montant arôme

Qui nous embaume…

Et ferait même avec succès,

Après décès ;

Grise l’amour de ton haleine,

Vapeur malsaine,

Vent de pastille-du-sérail,

Hanté par l’ail !

Ton épingle, épine-postiche,

Chaque nuit fiche

Le hanneton-d’or, ton amant…

Sensitive ouverte, arrosée

De fausses-perles de rosée,

En diamant !

Chaque jour palpite à la colle

De la corolle

Un papillon-coquelicot,

Pur calicot.

Rose-thé !… — Dans le grog, peut-être ! —

Tu dois renaître

Jaune, sous le fard du tampon,

Rose-pompon !

Vénus-Coton, née en pelote,

Un soir-matin,

Parmi l’écume… que culotte

Le clan rapin !

Rose-mousseuse, sur toi pousse

Souvent la mousse

De l’Aï..... Du BOCK plus souvent

— À 30 Cent.

— Un coup-de-soleil de la rampe !

Qui te retrempe ;

Un coup de pouce à ton grand air

Sur fil-de-fer !…

Va, gommeuse et gommée, ô rose

De couperose,

Fleurir les faux-cols et les cœurs,

Gilets vainqueurs !

Tristan Corbière, Les Amours jaunes,

Gladys frères, 1873, p. 47-49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, à une rose | ![]() Facebook |

Facebook |

27/12/2020

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

À MON CHIEN POPE

— GENTLEMAN-DOG FROM NEW-LAND —

mort d’une balle.

Toi : ne pas suivre en domestique,

Ni lécher en fille publique !

— Maître-philosophe cynique :

N’être pas traité comme un chien,

Chien ! tu le veux — et tu fais bien.

— Toi : rester toi ; ne pas connaître

Ton écuelle ni ton maître.

Ne jamais marcher sur les mains,

Chien ! — c’est bon pour les humains.

… Pour l’amour — qu’à cela ne tienne :

Viole des chiens — Gare la Chienne !

Mords — Chien — et nul ne te mordra.

Emporte le morceau — Hurrah ! —

Mais après, ne fais pas la bête ;

S’il faut payer — paye — Et fais tête

Aux fouets qu’on te montrera.

— Pur ton sang ! pur ton chic sauvage !

— Hurler, nager —

Et, si l’on te fait enrager…

Enrage !

Île de Batz. — Octobre.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Gladys frères,

1873, p. 147.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, chien, domestique | ![]() Facebook |

Facebook |