11/12/2020

Jean Tardieu, Jours pétrifiés

Souvenir imaginaire

Vous qui avez de grands sourires

c’était pour vous pour vous que le jour était là ;

il passait par vos yeux

comme l’eau dans le sable,

il brillait, il fuyait et l’un de nous

laissait pendre ses mains au fil de la lumière,

l’autre écoutait la plus belle

se taire lentement.

Dans la campagne aux longues ombres

ces îlots de statues

c’était peut-être vous peut-être les moissons.

C’était au temps où tout recommence,

le temps qui n’a jamais été,

celui qui est dans mes paroles.

Jean Tardieu, Jours pétrifiés, dans Œuvres,

Quarto / Gallimard, 2003, p. 271.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, jours pétrifiés, souvenir imaginaire, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

10/12/2020

Jean Tardieu, Da capo

Paris ville morte, ou les phosphènes

J’avais les yeux ouverts sur la ville. Redoutable amoncellement d’alvéoles et de murs, de creux et de reliefs, de formes cubiques superposées, de tours très élevées, de bâtiments aveugles et très longs, désordre du hasard et de la préméditation d’angles et d’ombres, coupées de façades illuminées, de recoins dangereux alternant avec d’innocentes surfaces, comme un nid fabuleux de milliards d’oiseaux fous qui ayant les ailes coupées, se terrent, honteux et frileux au bord de leurs abris tremblants. (...)

Jean Tardieu, Da capo, dans Œuvres, Quarto / Gallimard, 2003, p. 1469.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, da capo, paris ville morte, ou les phosphènes | ![]() Facebook |

Facebook |

09/12/2020

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela

Insomnie

Ma longue nuit les yeux ouverts

seul délivré je veille

pour ceux qui dorment.

Rendu à l’espace

à l’empire du souffle

bien au-dessus des demeures.

Vertige lucide. J’entends monter

vers moi le hurlement secret des morts

le tonnerre d’un monde éteint

silence assourdissant langage

des énigmes confondues.

Bientôt (toujours trop tôt)

la retombée le masque aveuglant

le piège. Délire de vivre

Je verserai dans le jour

trésor amoncelé des nuits

cette réserve obscure

cette ombre comme la mer

où dansent les feux en péril

De nouveau les rumeurs

à la dérive

paroles déchirées

lointaines

indéchiffrables

Jean Tardieu, Comme ceci comme cela, Quarto

/ Gallimard, 2003, p. 1243.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, comme ceci comme cela, insomnie, masque, parole | ![]() Facebook |

Facebook |

08/12/2020

Jean Tardieu, Formeries

Participes

Enfui

transmis

jeté

perdu

Noyé

sauvé

surgi

promis

Flétri

caché

nié

repris

Tombé

frappé

brisé

brûlé

Jean Tardieu, Formeries, dans

Œuvres, Quarto / Gallimard,

2003, p. 1154.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, formeries, participes | ![]() Facebook |

Facebook |

07/12/2020

Roberto Deidier (1965), Une saison continue

Matinal

Il est un sentier incurvé

le long du pli de l’oreiller

avide et souterrain il descend

jusqu’à un cosmos qu’il ne sait distinguer.

Dans le métro l’attention

me contient, les yeux ouverts,

où plus dense est la toile d’araignée

du matin. Chaque station

connue conjugue mes journées

sur le rythme lent du réveil.

J’ai un rendez-vous avec la langue,

les couleurs du trajet

sont des instants à interpréter.

Roberto Deidier, Une saison continue, traduction

Philippe di Meo, La NRF, janvier 2008, p. 159.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto deidier, une saison continue, traduction philippe di meo, matinal, langue | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2020

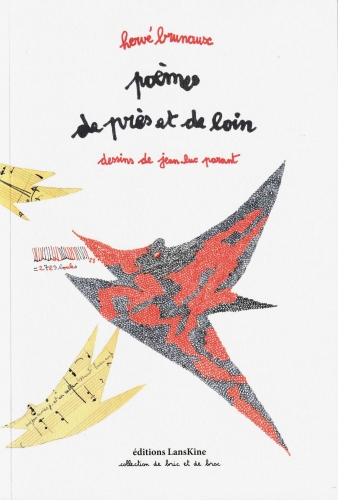

Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, Dessins de Jean-Luc Parant : recension

Poèmes de près et de loin procure (m’a procuré !) un double plaisir, retrouver le graphisme de Jean-Luc Parant et lire des poèmes qui évitent complètement le ton bêtifiant de ce qui s’écrit trop souvent "pour les enfants".

Le premier, "perché", joue sur la répétition du mot titre avant chaque strophe de deux vers, sur l’anaphore — chaque strophe s’ouvre avec « sur » pour indiquer un lieu où se percher —, et la première strophe est reprise pour finir avant de clore le poème, la disposition des strophes mimant les mouvements successifs pour se percher :

perché

sur la branche

du tilleul du parking

il ne reste plus qu’à chanter

quand on est bien perché

Sur la page de gauche (mais l’illustration déborde vers la droite), Jean-Luc Parant a dessiné un arbre sans feuilles où sont perchés deux oiseaux verts (un troisième vole sous l’arbre), l’arbre constitué de minuscules boules caractéristiques de ses dessins ; sur deux portées musicales, feuilles jaunes dans le vent, sont recopiées la strophe finale pour l’une, une autre strophe pour l’autre. Le nombre de boules est noté au pied de l’arbre. Cette description sommaire vise à donner une idée de la construction élaborée du livre. On retrouvera les oiseaux verts, d’autres rouges et bleus, et les portées musicales, d’autres figures apparaissent : un cheval (un Pégase ailé), un poulpe, un soleil bleu, etc., le nombre de boules mentionné dans chaque dessin, précision qui arrêtera la curiosité de tout lecteur.

Hervé Brunaux1 ne se limite évidemment pas au jeu du chat perché ; si les animaux ont leur place dans les poèmes, ils ne sont pas du tout majoritaires : l’un énumère quelques animaux... empaillés — mais la planète et les enfants le sont aussi —, un autre, "histoires", met en scène un oiseau qui plonge son bec dans l’encrier et les histoires écrites occupent les arbres. On observe aussi des ours au fond de la mer et des ouistitis sur la lune. Etc. Mais on sait bien que « La seule imagination ne rend compte que de ce qui peut être », écrivait André Breton (cité par Georges Jean : 2), et les poèmes ici font la part belle à l’imaginaire, variant les motifs sans négliger le réel. Ainsi l’amour / l’amitié avec "dans nos mains" :

dans ta main

les lignes de ma vie

dans ma main

les lignes de ta vie

qui s’achève par ces deux vers « dans nos deux mains enchevêtrées / le labyrinthe de l’avenir ». On voit que les mots employés débordent, et c’est toujours le cas dans le livre, le vocabulaire des enfants. Comme l’analyse Georges Jean, « Des mots difficiles sont éclairés par les autres, et même (et heureusement) parfois restent pour longtemps incompréhensibles, indéchiffrables, magiques ».2 On lira aussi de brefs poèmes-récits qui ressemblent à des souvenirs d’enfance.

D’une manière générale, l’organisation des poèmes rompt plusieurs fois avec les conventions et se rapproche des découpages de la poésie contemporaine, disons depuis Apollinaire, y compris avec l’absence de majuscule en début de vers. Hervé Brunaux privilégie l’emploi de refrains, l’anaphore, les répétitions — y compris d’un vers entier avec seulement une variante, à la manière de Prévert —, la polysémie, le découpage des mots, le jeu des sonorités, tout l’éventail des moyens propres à donner le plaisir de lire.

Les poèmes et les illustrations faussement naïves qui les accompagnent forment un ensemble que l’on voudrait voir dans les bibliothèques, celles des écoles, celle des enfants de tous âges. À offrir sans restriction !

Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, dessins de Jean-Luc Parant, Lanskine, 2020, 56 p., 13 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 5 novembre 2020.

1 Hervé Brunaux a fondé en 2002 le festival expoésie à Périgueux (lectures (y compris dans des écoles), conférences, expositions). Il a publié plusieurs livres de poésie et des romans.

2 Georges Jean, "L’enfant lecture et poésie", dans Communication et Langages, 1977, n° 34, p. 75.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé brunaux, poèmes de près et de loin, dessins de jean-luc parant | ![]() Facebook |

Facebook |

05/12/2020

Franco Bufoni (1948), Guerre

Guerre

Grandes hécatombes d’humains, contagions,

Vols, incendies. Puis — châtiment divin — inondation.

Tenir dans la montée, sous les coups, et encore

Trouver des vivres, une chambre, un lit,

Même à bas prix.

Dans un pays en guerre et déjà le soir

Et des hommes disposés à payer.

Des hommes non des soldats

Pour lesquels il fallait

Barbouiller la verrière de peinture,

Tant ils accouraient impulsivement,

Des hommes posés.

*

La tête recroquevillée sur le tronc

D’un creux à l’autre,

Sur la fourrure blanche de la valle

La casquette sur le rouge renversée

Pour retenir les intestins,

Des lambeaux de sac à dos sur les épaules

Tombant sur l’herbe.

Sur sa poitrine brillait une amulette rouge sang,

Le long de son côté droit soulevé

Par des jambes arquées.

Une autre grenade encore dans sa main serrée,

telle une cannette,

Le dimanche sur une pelouse.

Franco Buffoni, extraits de Guerre (2005), traduction Philippe di Meo, La NRF, janvier 2008, p. 113 et 121.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franco buffoni, extraits de guerre, sang, destruction | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2020

Antonio Prete (1939), Menhir

Pauvreté de la parole

L’existence peut-elle se faire alphabet,

son, verbe de présence ?

Le souffle de la terre et de la douleur

effleure la peau des syllabes,

ce n’est pas le sang et le corps de la langue,

mais seulement un hôte, passager.

La mer lèche à peine la lettre qui le dit.

Et le ciel s’éteint dans le mot qui l’accueille.

Antonio Prete, extrait de Menhir, traduction

Philippe di Meo, La Nouvelle Revue Française,

janvier 2008, p. 109.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio prete, menhir, pauvreté de la parole, philippe di meo | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2020

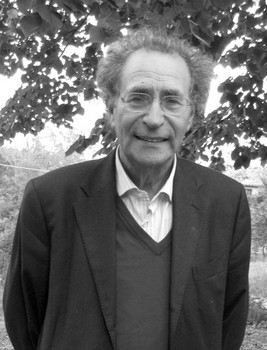

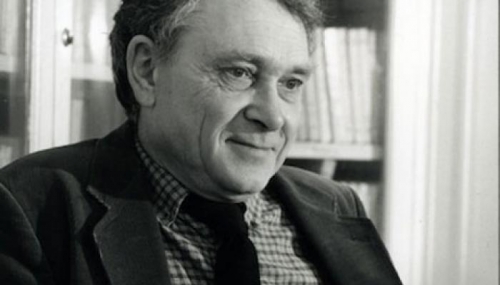

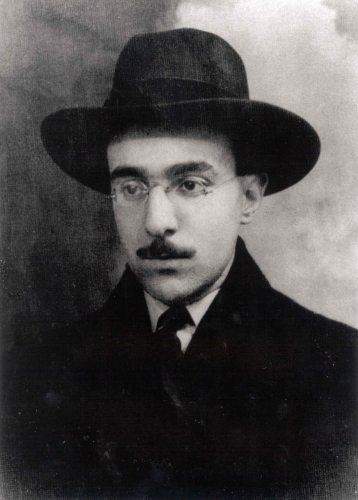

Paul Celan, 23 novembre 1920-20 avril 1970

Publié le 30 novembre dans France Culture

Suite à la parution le 23 octobre 2020 aux Cahiers de l'Herne d'un opus consacré à Paul Celan pour célébrer le centenaire de la naissance du poète, Nicolas Bouchaud, metteur en scène et acteur, revient au micro de Marie Sorbier sur les fugacités du poète des philosophes, dont il a porté les mots à la scène dans son spectacle Le Méridien.

"L'écriture de Celan est elle-même un paysage"

Quand Paul Celan (1920-1970) s’établit à Paris à l’été 1948 ses poèmes ne sont connus que d’une poignée de gens ; à sa mort, en avril 1970, son nom est associé à l’une des œuvres poétiques les plus importantes de la littérature allemande. Pourtant, aborder cette œuvre, a fortiori pour un lecteur francophone, n’a rien d’évident : si les poèmes relèvent bien d’une écriture qui réclame pour elle une « obscurité congénitale » la critique a aussi pu contribuer à en obscurcir le sens. Il faut donc sans cesse reprendre le travail de lecture d’après les coordonnées que Celan a fixées, en partant de ce qu’il appelle « l’accent aigu de l’actualité », inséparable de « l’accent grave de l’histoire » et de « l’accent circonflexe de l’éternité ».

"On dit souvent de la poésie de Celan qu'elle est hermétique. En réalité, son écriture ne cherche pas à représenter quelque chose, ni à reproduire une réalité. Elle n'est pas dans la mimesis, elle est elle-même un paysage. Il faut donc accepter de rentrer d'abord dans un paysage qu'on ne reconnaît pas, et tout le plaisir qu'on peut y prendre est de s'y aventurer quand même". Nicolas Bouchaud

Invité le 22 octobre 1960 à Darmstadt pour recevoir le prix Georg Büchner, Paul Celan accepte la récompense et prononce un discours qui interroge le statut de la poésie à partir d'une interrogation sur l'art. Nicolas Bouchaud a interprété ce texte dans son spectacle Le Méridien, créé en 2015.

"L'envie de ce spectacle m'était venue car l'écriture de Celan est magnifique. Ce n'est pas une histoire de compréhension : je la trouve magnifique parce qu'elle m'appelle d'une façon qui ne passe pas par son sens premier. On peut être appelé par des choses qui nous semblent inconnues". Nicolas Bouchaud

"La poésie n'est pas un geste commémoratif"

La poétique de Celan tient dans un impératif à la fois moral et esthétique, consistant à créer ce qu'il appelait une contre-langue, une mise en accusation implacable et définitive de la langue et de la culture allemandes, dont la Shoah fut l'aboutissement.

"Toute l'œuvre de Celan part d'Auschwitz, de la Shoah. Ce n'est pas la Shoah en tant qu'événement catastrophique qui viendrait clore une séquence, car il écrit à partir de la Shoah. Elle est comme début de quelque chose, non pas comme une chose qui serait terminée et que l'on pourrait commémorer. La poésie, l'art, ne sont pas des gestes commémoratifs". Nicolas Bouchaud

"Ce qu'entreprend Celan est tout à fait merveilleux et bouleversant, il le dit d'une façon très simple et rapide : Je vais enjuiver la langue allemande. La langue allemande a été polluée à travers le régime nazi et l'entreprise de Celan est de laver, de nettoyer et de rendre à la langue allemande ce qu'elle était avant le régime nazi, avant la pollution". Nicolas Bouchaud

Par des jeux correspondances et résonnances de mots et un système de retournement, nous explique Nicolas Bouchaud, Celan se réapproprie sa langue.

"C'est une décision esthétique et éthique extrêmement importante de son parcours que d'avoir continué à écrire en allemand et d'avoir voulu, à travers sa poésie, retravailler du dedans la langue pour la sortir de la gangue mortifère du nazisme". Nicolas Bouchaud

"La zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté"

"Ce qui compte dans le poème avec Celan, c'est la zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté. Ce qui se dérobe à la perception immédiate". Nicolas Bouchaud

Paul Celan le dit lui-même dans son discours de 1960 Le Méridien, en citant Blaise Pascal : Ne nous reprochez pas le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. L'œuvre de Celan, note Nicolas Bouchaud, aurait même contribué à faire changer d'avis le philosophe Theodor W. Adorno, qui soutenait qu'on ne pouvait plus écrire de poèmes après Auschwitz.

Grilles de paroles est le premier recueil que Celan envoie à Adorno. On sait aussi qu'il existe une correspondance entre les deux hommes.

Publié dans Celan Paul, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, 23 novembre 1920-2o avril 1970 | ![]() Facebook |

Facebook |

02/12/2020

Pierre-Albert Jourdan, Fragments

Ceci est ma forêt. J'entretiendrai cette exubérance de piliers, mais que pourraient-ils soutenir, ô maçons ! Et que l'on ait pris soin de balayer le sol quand le feu vient d'en haut, qu'il plonge sur ma forêt !

Ceci est ma forêt. Est-ce ma maison ? Cela ne se règle pas par un jeu d'écriture. Et si c'est ma maison, elle est ouverte. Non pas cette porte en face de moi, ces silhouettes. Ouverte à tout autre chose. À ce tout autre qui est là, que les piliers ne peuvent contenir. Ouverte, simplement ouverte comme une déchirure de lumière. Une déchirure, oui. Les piliers ne sont là, qui paraissent soudain s'épanouir, vivre, que pour m'épauler. « Suis-moi... » Je retrouve en moi ce début de phrase. Je m'arrête à ce début. Si encore je pouvais m'accomplir en tant qu'homme, me hausser un tout petit peu. Leçon de piliers sans doute. Si encore j'étais capable de me repêcher, n'est-ce pas ?

Pierre-Albert Jourdan, Ajouts pour une édition revue et augmentée de Fragments, éditions Poliphile, novembre 2011, p. 19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-albert jourdan, ajouts pour fragments, forêt, pilier | ![]() Facebook |

Facebook |

01/12/2020

Pierre Vinclair, Le Confinement du monde

Pour la première fois en quinze jours, je sors

dans la rue : les maisons ont masqué leur visage

essoufflé de rideaux sous les échafaudages

déserts— squelettes d’acier, têtes de mort.

Un métro aérien, filant ma métaphore

mystérieusement laisse dans son sillage

étouffé les voitures céder le passage

aux piafs hurlant dans un silence d’oxymore.

Le panier à la main, j’attends la fin de l’heure

des vieux sous un prunier mauve toussant ses fleurs.

L’immunité me fait comme un micro-pouvoir

parmi les Londoniens fuyants ; quand je pénètre

chez le marchand de vin, il est en train de mettre

une vitre anti-postillons sur son comptoir.

Pierre Vinclair, Le Confinement du monde, Lurlure, 2020, p. 30.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, le confinement du monde, métaphore, oxymores | ![]() Facebook |

Facebook |

30/11/2020

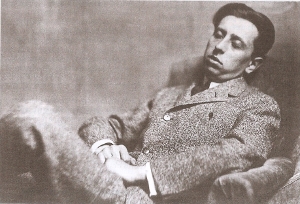

Robert Desnos,

Le sursaut

Sur la route en revenant des sommets rencontré par les

corbeaux et les châtaignes

Salué la jalousie et la pâle flatteuse

Le désastre enfin le désastre annoncé

Pourquoi pâlir pourquoi frémir ?

Salué la jalousie et le règne animal avec la fatigue avec le

désordre avec la jalousie

Un voile qui se déploie au-dessus des têtes nues

Je n’ai jamais parlé de mon rêve de paille

Mais où sont partis les arbres solitaires du théâtre

Je ne sais où je vais j’ai des feuilles dans les mains j’ai des feuilles

dans la bouche

Je ne sais si mes yeux se sont clos cette nuit sur les ténèbres

précieuses ou sur un fleuve d’or et de flamme

Est-il le jour des rencontres et des poursuites

J’ai des feuilles dans les mains j’ai des feuilles dans la bouche

Robert Desnos, Les ténèbres, dans Domaine public, "Le Point du jour", Gallimard, 1953, p. 150.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, les ténèbres, dans domaine public, sursaut | ![]() Facebook |

Facebook |

29/11/2020

Muriel Pic, Affranchissements : recension

Affranchissements est sous-titré "récit", récit de la vie d’un oncle bossu, James/Jim, disparu au mois de mai 2001 ; cependant, les rares rencontres n’auraient pas permis de rapporter ce qu’avait été cette vie, ce que la narratrice concède, « Je suis bien obligée de reconnaître que je ne sais pas grand-chose de la vie de Jim. » La reconstruction s’opère à partir de documents divers, rassemblés ici et là, « photographies, timbres, cartes postales, dessins, cartes à jouer et bouts de textes ». À partir de cette moisson hétéroclite se dessine une figure qui ne peut être que floue, partiellement inventée, mise en relation avec la réalité chaotique de son temps et avec des lectures. L’enchevêtrement d’éléments hétéroclites restitue l’impossibilité de faire « revivre ce que l’on n’a pas vécu », sans pourtant que le "récit de vie" soit confus, incohérent : plusieurs fils l’organisent et ne demeurent d’obscurités que celles propres à toute vie.

Le livre contient 60 illustrations liées plus ou moins à l’oncle— plan d’un jardin ou d’un hôtel, dessin d’une fleur, carte postale, photographies, etc. —, mais tous ces documents visent à renforcer l’effet de réel du texte. Le mot "affranchissement" revient, à différents moments, avec ses diverses acceptions ; l’oncle, philatéliste, a la passion de « tout ce qui se rapporte à l’affranchissement » et, jardinier à l’Université de Londres, lecteur d’ouvrages d’horticulture il plante des arbres fruitiers en suivant la méthode de l’affranchissement. Le mot est aussi employé avec sa valeur de "libération", en particulier à propos du style dans la mode souvent « asservi à une forme qui satisfait les lois du marché en limitant l’imagination et l’intelligence pour ne pas s’exposer au péril de l’affranchissement ». Il est également choisi pour préciser le passage du réel à la poésie, « L’imagination affranchit les mots d’un rapport conventionnel avec le réel. Comprendre cet affranchissement est comprendre la poésie ». La double valeur du mot est d’ailleurs glosée, avec l’origine commune de free (= libre) et de to frank, « affranchir postalement », d’où l’« affinité entre le geste postal et le geste de libérer, qui fonde le double sens du mot français affranchissement ». En même temps que ce fil, la relation éclatée des moments de la vie de l’oncle forme la trame du récit.

Le portrait physique est limité à l’aspect général, déformé par la tuberculose osseuse : une « allure de vieillard et d’enfant » ; la narratrice explique beaucoup plus avant dans le texte l’origine de la maladie et les soins reçus quand elle relate ce que furent les parents — leur mauvaise gestion de leur hôtel à Menton, leur ruine, l’installation à Londres et leur mort de la grippe espagnole. Par les clients de l’hôtel, l’enfant a découvert très tôt la discrimination provoquée par la couleur de la peau et, plongé par le hasard de sa naissance dans un bain linguistique, il a appris l’anglais, le français, l’allemand et l’italien. Il a tenté de transmettre sa passion à sa nièce en lui envoyant des timbres chaque mois, mais la collection retrouvée dans le grenier en 2017 ne représente plus que « les restes d’un monde en train de partir ». Pour rejoindre son travail, il a inventé des chemins détournés, comme s’il passait « de l’autre côté du miroir, guidé par un être surnaturel ». Si la figure de l’oncle est relativement peu présente en tant que telle, son nom (James / Jim) et son infirmité structurent le récit.

Ainsi, le lecteur rencontre deux hommes qui portent le même prénom, le frère de Frances Yates, historienne de la magie1, et un riche Américain qui sillonnait la Méditerranée et que la rumeur prétendait être l’amant de la mère de l’oncle. Et il est question de bossus tout au long du récit : dans l’histoire économique (une superstition veut que "toucher la bosse d’un bossu" porterait chance pour s’enrichir), dans une fiction de l’Antiquité (l’esclave bossu acheté en même temps qu’un candélabre en or), dans le jeu du tarot (l’Hermite remplacé par le Bossu), dans les lectures (Leopardi, Gramsci), dans un dessin de Frances Yates (une figure féminine au « dos légèrement tordu ») et avec la présence continue de l’écrivain médecin William Carlos Williams : il est supposé rencontrer dans un parc un petit bossu qui, à la fin du récit, est dans sa salle d’attente.

La narratrice a acheté un livre de Williams (Spring and all) la dernière fois qu’elle a rencontré Jim et ses poèmes sont cités au début de cinq chapitres sur six. Le poète américain apparaît comme une référence majeure et un extrait d’un de ses poèmes est même attribué à Jim. Le récit débute d’ailleurs par la présentation de son livre dans des termes qui peuvent s’appliquer à Affranchissements : « il est tout : un essai, un récit avec des chapitres dont la numération est incohérente et des poèmes qui pensent à voix haute et l’œil grand ouvert, les logiques absurdes et jumelles des guerres et de l’économie marchande. » Le titre de chaque séquence des six parties est une date et les dates se suivent sans ordre apparent (1840, 1719, 1927, -225, 1965, etc.), des poèmes2 ferment quelques séquences, d’une écriture dans la lignée de Williams. Pour le dernier point, les essais, le renvoi au poète est explicite ; la narratrice relève que Williams « serre avec son imagination le détail du réel dans ses vers » et, plus loin, qu’elle écrit avec Spring and all ouvert.

Les essais en prose introduits portent aussi bien sur l’introduction de l’héliothérapie contre la tuberculose que sur Mallarmé et, surtout, sur la place de l’argent dans la société — à partir, notamment, d’un poème de Williams et de sa traduction en allemand par Enzensberger — et les méfaits du capitalisme. Si certaines pages sont bien intégrées dans le récit, bien des développements ressemblent à des articles d’une petite encyclopédie ; d’autres, par exemple à propos du capitalisme, manquent leur cible tant ils apparaissent sommaires. Le lecteur comprend bien qu’il s’agit de restituer quelque chose du chaos du monde, de sa complexité et, certes, la narratrice y insiste, le lecteur « ne doit pas chercher les grandes révélations » ; certes, elle renvoie à la fin du livre, à une longue liste « des noms de tous les auteurs d’après lesquels l’ouvrage a été écrit, personne n’écrivant seul ». Il n’empêche qu’un décalage existe entre le récit proprement dit, au tissage subtil et efficace, et ce qui apparaît souvent comme fragments étrangers — mais la narratrice insiste sur le fait qu’elle veut « une poésie documentaire, philologique, engagée objectivement dans le monde », et l’histoire de l’oncle est à lire comme élément parmi d’autres de l’histoire d’une époque.

On préfère retenir ce que l’oncle bossu a appris à la narratrice, « le poème non scriptum de nos échanges (...) juste le don de l’instant » — elle l’imagine d’ailleurs juste avant sa mort avec dans ses bras « le cadavre de l’instant » et, lisant son journal, elle retient sa description d’une prairie sèche : « une prolifération de hasards, un milieu anarchique (...). C’est un libre désordre », description qui pourrait être celle de la société, mais aussi celle d’Affranchissements.

Muriel Pic, Affranchissements, Seuil, 2020, 288p., 19 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 4 novembre 2020.

1 Frances Yates est surtout connue en France pour son livre L’Art de la mémoire (1966, traduit en 1987).

2 17 poèmes, d’abord écrits en anglais et présentés avec leur traduction.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : muriel pic, affranchissements : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

28/11/2020

Jacques Réda, Le fond de l'air, Chroniques de La NRF, 1988-1995

Le pompon [1991]

À l’occasion d’une Fête de la poésie intitulée Pour la poésie [...] événement national créé à (sic) l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, se sont tenus les 12, 13 et 14 juin derniers, à Marseille, des États généraux de la Poésie. On ne sait trop de quels mandants les délégués avaient reçu leur charge, mais on identifiait aisément deux ou trois représentants de la noblesse, des observateurs délégués par le clergé, quelques figures typiques du tiers état. Cette assemblée se proposait de dresser un état des lieux de la poésie d’aujourd’hui [...] pour aboutir à toute une série de propositions concrètes dans différents domaines en faveur de la poésie. On peut donc espérer que ces États généraux ne tarderont pas à engendrer une Constituante, puis une Législative accouchant à son tour d’une Convention et, peut-être, d’une petite Terreur. Car à quoi des propositions concrètes serviraient-elles si elles ne devaient pas déboucher sur des mesures de salut public ? Les États généraux n’ayant pas hésité à aborder la question de la création poétique elle-même, on est en droit d’attendre une définition enfin officielle, administrative, voire obligatoire, d’une poésie garantie par le gouvernement. Avouons que ce sera bien commode.

Jacques Réda, Le fond de l’air, Chroniques de La NRF, 1988-1995, Gallimard, 2020, p. 90-91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l’air, chroniques de la nrf, 1988-1995, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

27/11/2020

Fernando Pessoa, Bureau de tabac

Bureau de tabac

Je ne suis rien.

Je ne serai jamais rien.

Je ne peux vouloir être rien.

À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde.

Fenêtres de ma chambre,

Ma chambre où vit l’un des millions d’êtres au monde, dont personne ne sait

qui il est

(Et si on le savait, que saurait-on ?),

Vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel,

Une rue inaccessible à toutes pensées,

Réelle au-delà du possible, certaine au-delà du secret,

Avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres,

Avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes,

Avec le destin qui mène la carriole de tout par la route de rien.

Aujourd’hui je suis vaincu comme si je savais la vérité.

Aujourd’hui je suis lucide comme si j’allais mourir

Et n’avais d’autre intimité avec les choses

Que celle d’un adieu, cette maison et ce côté de la rue devenant

Un convoi de chemin de fer, un coup de sifflet

À l’intérieur de ma tête,

Une secousse de mes nerfs, un grincement de mes os à l’instant du départ.

[…]

Tabacaria

Não sou nada.

Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.

A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Janelas do meu quarto,

Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é

(E se soubessem quem é, o que saberiam ?)

Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente,

Para uma rua inacessível a todos os pensamentos,

Real, impossívelmente real, certa, deconhecidamente certa,

Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres,

Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens,

Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada.

Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.

Estou hoje lúcido, come se estívesse para morrer,

E não tivesse mais irmandade com as coisas

Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua

A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada

De dentro da minha cabeça,

E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.

[…]

Fernando Pessoa, Bureau de tabac, traduit par Rémy Hourcade, éditions Unes, 1993, p. 37-38 et 15-16.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Pessoa Fernando | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, bureau de tabac | ![]() Facebook |

Facebook |