18/11/2020

Jude Stéfan, À la Vieille Parque

Jude Stéfan, 01/07/1920-11/11/2020

à tous morts en 1984

aux chiens du soir répondent les étrons matinaux

quand l’haleine se dit des vents

la bête est sur ses fins

immobile aux coups

un débris des halles

apaisé comme un qui urine entre cerise et rose

sous l’horreur nue de la troisième heure

enlisé George dans tes idylles bergères

les moutons n’ont pas froid à brouter blanc

et chaque année donne leur mort aux noms

Foucault Michaux Cortazar ou Magne

le lexovien

ordure du cœur ordure de l’être

mes doigts crispés aux robes-cuisses mères

Jude Stéfan, À la Vieille Parque, ‘’Le Chemin’’/ Gallimard,

1989, p. 32.

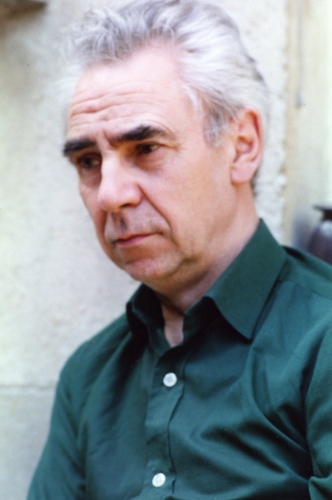

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, À la vieille parque | ![]() Facebook |

Facebook |

17/11/2020

Jude Stéfan, Aux Chiens du soir

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020

sur la grève

a fui l’hiver avec

ses enfants dans les jardins de neige

ici temps et marée n’attendent personne

« en vieil anglais steorfan veut dire

mourir » et si j’en retranche l’or reste

ma vie terne

or voici la sterne la visiteuse d’été

haute là-bas sur la mer

où le cerveau n’est que nuée

à ton interrogation la fleur répond :

efface-toi tout vivant du monde avant

la Mort qui glousse au loin près des épaves

Jude Stéfan, Aux chiens du soir, ‘’Le Chemin’’/

Gallimard, 1979, p. 51.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, aux chiens du soir | ![]() Facebook |

Facebook |

16/11/2020

Jude Stéfan, Cyprés

Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/ 2020

Sauvez-moi de l’ennui forclos gardez-

moi de a lourde luxure aux dents

noires protégez-moi du froid du monde

évitez-moi la haine des odieux

en votre joie dissolvez toute hantise

l’enfance l’infect la sénilité

écartez en fin l’image de la tombe

réelle ô femmes tendres aidez à l’impossible !

(Suprême charité)

Jude Stéfan, Cyprés, ’’Le Chemin’’/Gallimard,

1967, p. 93.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, cyprés | ![]() Facebook |

Facebook |

15/11/2020

Jacques Réda et Alexandre Prieux, Entretien avec Monsieur Texte : recension

En ouvrant le livre avec une "Note pour servir à une histoire du vers français", A. Prieux indique d’emblée vouloir introduire des réflexions autour du vers de Jacques Réda dont le précédent livre*ne citait aucun poète vivant ; l’entretien, conduit par correspondance, est suivi d’une "Coda" où Jacques Réda reprend plusieurs des points abordés. On retiendra que, par ses réponses aux questions et par les précisions finales, il explicite à nouveau ce qu’est pour lui le rôle du vers régulier. À nouveau, mais il n’est pas inutile de le faire : sa position avait été clairement exposée dans plusieurs articles (dont un datant de 1972, dans les Cahiers du chemin), réunis dans Celle qui vient à pas légers (1985), recueil auquel renvoie A. Prieux. L’exergue choisi de Cingria résume d’ailleurs les choix de Réda ; en voici le début : « De même qu’il y a beaucoup plus de liberté dans le vers régulier qu’il y en a dans le vers libre, il est patent qu’il y a beaucoup plus de possibilités d’inventions réelles et de positif sursaut général dans un art obligé que dans un art où tout est laissé à l’inspiration. »

Réda a très souvent été associé au vers de 14 syllabes, dont il aurait été l’inventeur ; il relève à juste titre l’inexactitude de cette attribution par quelques-uns qui prétendent faire l’histoire du vers – il suffit en effet de lire pour en trouver, par exemple, dans Verlaine, Apollinaire (« Soleils plénipotentiaires des travaux en blonds Pactoles » ou Éluard (« Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin »). Ce mètre, non rimé, lui apparaissait comme un compromis entre le vers régulier comme l’alexandrin (un des mètres qu’il a pratiqués) et le vers libre — qu’il n’a pas du tout rejeté, pas plus que la prose. Le vers "classique" — le prototype étant l’alexandrin — est lié, en particulier, à l’idée de règle et il a « l’avantage inégalable de rester toujours prêt à l’emploi » ; or Réda affirme avoir toujours voulu « préserver et même (...) étendre (son) aire de jeu » et tout jeu implique la connaissance et le respect de règles. C’est là pour lui un motif déterminant pour en maintenir l’usage, qu’il s’agisse de l’alexandrin ou du vers de 14-syllabes : il permet de noter la mesure, le rythme, comme le jazz, qu’il a découvert en même temps que la poésie. C’est là un point crucial.

Que peut exprimer de la « réalité pure » la poésie ? Le vers compté, lui, est un « artifice destiné à favoriser notre contact avec ce fond insaisissable de la réalité qu’est le rythme ». Contact essentiel, puisqu’alors avec le rythme est approchée « une saisie éternisée de l’instant » ; Réda sur ce point met en relation le rythme du vers et le swing, clairement avec un titre de Charlie Parker, It’s the time, qu’il traduit : « maintenant est toujours le seul moment qui compte ». C’est donc plutôt en observant des règles que, pour tout lecteur, la poésie parvient à une synthèse entre l’« exigence lyrique et la forme », peut-être à son apogée avec La Fontaine et Racine. À partir du moment où le vers n’est plus le lieu du rythme — mis en pièces notamment avec Rimbaud —, la situation est analogue à celle née avec le "free jazz" où chacun a construit sa conception du rythme et de la musique — et souvent le rythme disparaît. Pour Réda, si des réussites du vers libre sont incontestables (Follain, Dadelsen, Droguet sont cités), souvent, il ne fait « sous une facile affectation d’inattendu et de souplesse (...) que chercher à compenser l’insuffisance d’une prose en général atone et sans couleur. » Si la nécessité prosodique disparaît, que reste-t-il ?

Réda s’attache à une autre fonction du vers régulier, elle aussi liée au rythme. Par opposition au chaos du monde, les mots y sont en ordre alors que dans une prose éclatée comme celle de Un coup de dés ils sont dispersés, isolés, « dans le vide qui reste leur dernier lien », et par la suite l’artifice typographique est substitué au musical. C’est grâce à l’ordonnancement des mots que chacun d’eux « détient muettement dans la mémoire une partie de notre passé, de notre savoir, de nos aspirations les plus diverses. » Maîtriser le vers compté classique ne consiste pas à aligner 12 syllabes (ou 14, 10,..., syllabes), mais aboutir à un certain équilibre, à une mélodie ; Réda rapporte qu’il a passé beaucoup de temps à imiter ses prédécesseurs (comme les peintres l’ont fait dans les musées), de du Bellay à Leconte de Lisle, « j’apprenais ainsi l’humilité — au moins la modestie. »

Modestie : il n’a pas le souci de savoir quelle "place" il occupe dans la poésie française, s’il inscrit une "œuvre dans le temps" ; ce qui a un sens, en écrivant, c’est le « sentiment (...) d’être utile sans savoir exactement à qui ou à quoi ». On constate dans ces pages une certaine indifférence vis-à-vis de ce qui préoccupe bien des contemporains qui cherchent à sortir du vague du vocabulaire et tentent de définir ce qu’est la poésie ; Réda rappelle que pour les Anciens il s’agissait d’écrire en vers et que l’on confond trop "poésie "et "poétique". Reprendre des formes régulières du passé, c’est en tout cas une manière de « revenir à celles de la jeunesse de la langue ».

Aux formes seulement. La transformation des savoirs a rendu impossibles l’épopée, la lyrique courtoise, alors ne restait à mesurer que « l’immense reste de l’inintelligible et du non mesurable », et le vers se fait alors un « écho du silence pascalien du monde ». La poésie alors m’interroge sur l’« énigme de toute réalité »

* Jacques Réda, Quel avenir pour la cavalerie : Une histoire naturelle du vers français, Buchet-Chastel, 2019.

Jacques Réda et Alexandre Prieux, Entretien avec Monsieur Texte, fario, 2020, 120 p., 14, 50 € ; Cette note de lecture a été publiée le 25 octobre 2020 par Sitaudis.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda et alexandre prieux, entretien avec monsieur texte, vers français | ![]() Facebook |

Facebook |

14/11/2020

Giorgio Caproni, Le Mur de la terre

Moi aussi

Moi aussi j’ai essayé.

Ce fut toute une guerre

d’ongles. Mais maintenant je le sais.

Nul ne pourra jamais trouer

le mur de la terre.

Anch’io

Ho provato anch’io.

È stata tutta una guerra

d’unghie. Ma ora so. Nessuno

porrà mai perforare

il muro della terra.

Gorgio Caproni, Le Mur de la terre,

traduction Philippe di Meo, Atelier

La Feugraie, 2002, p. 85 et 84.

13/11/2020

Bohdan Chlibec, Le sang de la bourse

Le conciliateur

La vie ne sera pas leur œuvre,

et même s’ils venaient peupler l’abîme

et que leurs descendants s’entassaient jusqu’aux sommets,

ils resteraient des multiplicateurs du vide,

des reproducteurs du désastre.

Divers peuples vivent encore et toujours

innombrables, mais sans un seul homme.

Des portes barricadées, voilà

ce qu’ils poussent devant eux.

Bohdan Chlibec, Le sang de la bourse, traduction du tchèque

Petr Zavadil et Cédric Demangeot, éditions Fissile,

2020, p. 15.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bohdan chlibec, le sang de la bourse, abîme, vide, désastre | ![]() Facebook |

Facebook |

12/11/2020

John Clare, Poèmes et proses de la folie de John Clare

Automne

Le duvet de chardon sauvage

Bien que les vents soient tous tranquilles

Tantôt là sur le pâturage

Tantôt gravissant la colline

Le courant qui vient de la source

À présent bout comme un chaudron

Et franchit d’innombrables pierres

En bouillonnant à gros bouillons.

Le sol racorni craquelé

A la mine d’un pain trop cuit

Le gazon vert est saccagé

Ses tiges desséchées sans vie

Les jachères comme de l’eau

Miroitent à perte de vue

Les fils de la vierge tremblotent

D’une herbe à l’autre suspendus.

Les collines tel un fer ardent

Brûlent à leur faîte au soleil

Et les ruisselets dans leur cours

Flambent clair à de l’or pareils

L’air aussi est de l’or liquide

La terre brûle comme un four

Quiconque promène les yeux

Voit l’Éternité alentour.

John Clare, Poèmes et proses de la folie

de John Clare, traduction Pierre Leyris,

Mercure de France, 1969, p. 99 et 101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

11/11/2020

Dylan Thomas, Et la mort n'aura pas d'empire

Et la mort n’aura pas d’empire

Et la mort n’aura pas d’empire.

Les morts nus ne feront plus qu’un

Avec l’homme dans le vent et la lune d’ouest.

Quand leurs os becquetés seront propres, à leur place

Ils auront des étoiles au coude et au pied.

Même s’ils deviennent fous ils seront guéris,

Même s’ils coulent à pic ils reprendront pied

Même si les amants s’égarent l’amour demeurera

Et la mort n’aura pas d’empire.

Et la mort n’aura pas d’empire.

Gisant de tout leur long dans les dédales

De la mer ils ne mourront pas dans les vents.

Se tordant sur des chevalets quand céderont leurs muscles,

Ligotés sur une roue, ils ne se briseront pas.

La foi dans leurs mains cassera net,

Les démons unicornes les transperceront.

Fendus de toutes part ils ne craqueront pas

Et la mort n’aura pas d’empire.

Et la mort n’aura pas d’empire.

Ils n’entendront peut-être plus les cris des mouettes

Ni le déferlement des vagues sur les rives.

Là où s’ouvrait une fleur, peut-être qu’aucune fleur

Ne montrera sa tête aux rafales de la pluie.

Même s’ils sont fous et morts, tout à fait morts

Leurs têtes comme des marteaux enfonceront les marguerites,

S’ouvriront au soleil jusqu’au dernier jour du soleil

Et la mort n’aura pas d’empire.

Dylan Thomas, Poèmes, traduction Patrick Reumaux, dans

Œuvres I, Seuil, 1970, p. 413.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dylan thomas, et la mort n'aura pas d'empire, mouette | ![]() Facebook |

Facebook |

10/11/2020

Gottfried Benn, Poèmes

Un mot

Un mot, une phrase — ; des lettres montent

vie reconnue et sens qui fulgurent,

le soleil s’arrête, les sphères se taisent,

tout se concentre vers ce mot.

Un mot — un éclat, un vol, un feu,

un jet de flammes, un passage d’étoiles —

puis à nouveau le sombre le terrible

dans l’espace vide autour du moi et du monde.

Gottfried Benn, Poèmes, traduction Pierre Garnier,

Gallimard, 1972, p. 249.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gottfried benn, poèmes, pierre garnier, mot, phrase | ![]() Facebook |

Facebook |

09/11/2020

Jacques Demarcq, La Vie volatile

Jacques Demarcq écrit, notamment mais pas seulement, à propos des oiseaux, d’une manière différente de celle de Fabienne Raphoz ou Dominique Meens, pour citer des contemporains, ou Henri Pichette un peu plus avant ; on le retrouve dans une belle livraison de la revue PO&SIE parue en août 2019 (n° 167-168, "Des oiseaux"). Dans ses livres publiés depuis Les Zozios (NOUS, 2008), se mêlent caractère documentaire, autobiographie, poèmes et images, et c’est ainsi qu’est encore construit, très foisonnant, La Vie volatile, avec une place importante réservée aux calligrammes. La simple description des neuf parties de l’ensemble dépasserait les limites d’une note de lecture, on ne s’attachera qu’à ce qui apparaît comme des constantes de l’œuvre.

Le titre l’indique clairement, l’essentiel des textes est relatif aux oiseaux, mais si l’observation est des plus précise, complétée par des ouvrages savants, le propos n’est pas celui d’un naturaliste. Quand besoin est, il s’appuie sur un extrait d’Élisée Reclus ou un ouvrage concernant un peuple mélanésien et sa musique, il renvoie à Utamaro ou cite Chateaubriand, c’est par souci chaque fois d’exactitude : l’ouvrage s’achève d’ailleurs par une bibliographie qui énumère les sources utilisées. Le projet de Demarcq déborde largement ce qui est apparent pour le lecteur qui feuilletterait seulement une partie du livre, la restitution des cris des oiseaux : ce n’en est qu’un aspect et, à différents endroits, sont donnés des éléments pour mieux saisir l’unité du livre.

Regarder avec attention les oiseaux, étudier autant leurs mouvements et leurs cris n’est donc pas pour écrire en ornithologue, bien plutôt « Observer avec eux m’invite à regarder le genre humain avec une distance, un décentrement, une fragile excentricité ». On entend là quasiment un moraliste, sans aucune naïveté ou anthropomorphisme béat ; certes les animaux n’apprennent pas directement ce que sont les hommes mais leur fréquentation incite à voir les hommes autrement. Demarcq le dit autrement à propos d’un séjour au Sénégal, « Je traque les oiseaux pour leurs hommes autant que pour eux. Pour les paysages et sociétés qu’ils côtoient en touristes, immigrés provisoires. » Cette attention aux hommes est lisible dans les pages du Journal tenu au cours de plusieurs séjours à New York ; Demarcq y fréquente les musées mais aussi les parcs, prend le métro, cherche sans succès les traces d’un village ancien, marche beaucoup dans les rues, s’arrête devant les gratte-ciel bâtis pour les milliardaires, constate l’appauvrissement des librairies d’occasion concurrencées par internet, concluant ainsi le Journal : « New York est une loupe rapprochant ce qu’il peut y avoir de splendide et de pire dans un Bref New World. »

Un autre aspect du projet touche à l’écriture puisque, pour Demarcq, « Les rythmes et sons, degrés zéro et infini du poétique, priment sur le sens et désaxent la syntaxe ». Partant de là, proposer de noter le cri des oiseaux n’oblige en rien à tenter une restitution que seuls des enregistrements peuvent accomplir — enregistrements qu’il utilise à l’occasion. Il essaie donc d’inventer dans la langue ce qu’est pour lui le cri du bruant ou de la fauvette, « je pars de quelques syllabes maladroitement imitées d’oiseaux / ce qui raréfie, étoffe, étrangle le vocabulaire à ma disposition ». Mais les modulations du cri ? la typographie joue un rôle puisqu’il est possible de varier le corps des lettres, d’insérer une portée musicale, de donner un mouvement : les mots d’un vers ne sont pas sur la même ligne, une série de vers représente le vol d’un oiseau. On pensera que ces manipulations sont bien éloignées du cri de tel ou tel oiseau ; cela est probable mais répond cependant à ce que recherche Demarcq.

Il y a dans sa démarche un refus du sens à tout prix ; il ne s’agit pas du tout de faire comme si la langue n’existait pas mais « de la rendre naissante, enfantine et fragile, à l’instant où des mots, des articulations s’esquissent dans le bégaiement. » C’est sans doute pourquoi, attentif aux manières de prononcer qu’il rencontre, il transcrit la prononciation différente du français par une personne rencontrée en Amérique (« Les péhuches détuisent toute sôte [...]). C’est pourquoi aussi il introduit, dans les proses comme dans les poèmes, des images pour remplacer les mots, des dessins en forme de lettres — une tente pour le A, par exemple, une suite verticale de points pour le "l" de pluie —des jeux variés avec les couleurs et les formes : ainsi un texte inscrit dans une sorte d’affiche rectangulaire elle-même dans la page.

C’est pourquoi enfin Demarcq pratique le calligramme ; il définit très justement que cet « affrontement » de l’écriture et du dessin implique pour lui « le mélange de caractères disparates, la déformation de certains ou leur détournement figuratif, la dislocation ou torsion des lignes, l’introduction d’éléments non scripturaux tels que vignettes, pictogrammes ou traits rythmiques, et mieux que tout la vibration des lettres et des couleurs, proches des vibratos du chant. » Passionné de peinture, il reprend des toiles, des couleurs ou des formes de peintres, de Monet à Dubuffet, à partir desquelles il construit ses propres formes. Il rappelle d’ailleurs dans son Journal qu’il avait essayé, à partir des toiles de Pollock à New York, de « dessiner des phrases ». Le goût — et le plaisir — de l’expérimentation sont sensibles dans ses tableaux recomposés comme dans ses transcriptions de bruits, ceux de « la futaie [qui] grinsse cracke grezzille d’insectes », du pic qui « tapopote ». Comme dans le choix des paronomases (« python piteux ») et, surtout, des calembours : en plus du titre, on relèvera les titres et sous-titres, « Cygne d’étang », « Recife à ses cieux », « exquis disent plus ? », etc.

On comprend que les réponses à la question posée au tout début du livre, « Pourquoi les oiseaux ? » sont multiples, celles d’un écrivain soucieux de « se penche[r] pour voir ce qu’il y nia ». Il faut ajouter que les réponses s’inscrivent dans une histoire, celle des lectures faites : évoquant ses souvenirs d’enfant abandonné et ses lectures précoces, Demarcq note que « qui lit descend au moins autant des auteurs qu’il a fréquentés que de son milieu », et les références littéraires ne manquent pas ici, notamment de Baudelaire, Poe, Apollinaire à Cummings. Il faut du temps pour lire et apprécier tous les jeux avec la langue de cette Vie volatile, et c’est tant mieux à une époque où tout "doit" aller vite.

Jacques Demarcq, La Vie volatile, éditions NOUS, 2020, 400 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 septembre 2020.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demarcq, la vie volatile, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

08/11/2020

Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo

Septième jour

À quel point jamais on ne dira

à quel point de silence et de nord

l’hiver ému m’a restaurée de gelée blanche

N’ayant plus de peau je choisissais la pierre

et la vérité qui fait de nous

des plongeurs essoufflés

une bouchée d’aurore

Mais un mot à la fin celui qu’on voit s’affaisser

et l’autre qui se redresse et crie

ont grignoté les mêmes baies de chaque côté du ciel

entrevu le mystère qui est comme les orvets

sur les roches, par toute approche empêché

de prendre racine

Mais le soleil, pour eux, ne revient plus

Le monde est dur comme des crics d’étal

épais comme des saules au bord de leur naissance

Il donne à note chant

sa profondeur de granges

Jean-Baptiste Para, Une semaine dans la vie de Mona Grembo,

Arcane 17, 1985, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, une semaine dans la vie de mona grembo, le septième jour, mystère | ![]() Facebook |

Facebook |

07/11/2020

Bartolo Cattafi, Mars et ses idées

En silence

Un quelque chose qui donne de l’ombre

surgit et pique

une plante à épines

une encre livide

avec de nombreux bras

ici et maintenant avec nos bras

en silence

tête baissée

Bartolo Cattafi, Mars et ses ides, traduction

Philippe Di Meo, Héros-Limite, 2014, p. 95.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bartolo cattafi, mars et ses ides, silence, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

06/11/2020

Pierre Chappuis, Battre le briquet

Ressassement

Que le monde — partie vaut pour le tout — ailleurs sans autre à notre conscience, que, par la grâce du poème, nulle distance (pourtant non abolie) n’intervienne entre les mots et les choses en vertu d’une adhésion unissant de même le poème à son lecteur, cela peut-il n'être qu’un vœu ? Toujours la même ombre au tableau attire le regard au point de l’engloutir. Par-delà, en fin de compte, le poème trouve à vibrer, et le monde, les choses avec lui.

Expérience première, vitale, renouvelée à chaque fois ; éblouissante ? Peut-être simple ressassement d’une idée reçue — c’est dans l’air ! — des plus banales aujourd’hui.

Pierre Chappuis, Battre le briquet, éditions corti, 2018, p. 56.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, battre le briquet, ressassement, expérience, poème, lecteur | ![]() Facebook |

Facebook |

05/11/2020

Tristan Tzara, Phases

ce fut un jour sans peur ni haine

ma vie

le cœur ailé

vivant de restes de semaines

au ciel mêlé

vivant — vivions-nous sans nul doute

ni peine —

au gré du vent

c’était le temps où l’on redoute

le mal présent

pourquoi au cours de ces tortures

errantes

lier tes pas

alors que tombe l’ombre mûre

autour de toi

Tristan Tzara, Phases, Poésie 49/Seghers,

1949, p.19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan tzara, phases, haine, torture | ![]() Facebook |

Facebook |

04/11/2020

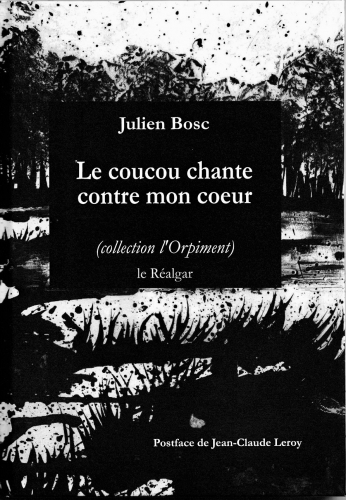

Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur

Ce livre posthume de Julien Bosc, en chantier probablement avant 2016, reprend plusieurs des motifs qui lui étaient chers et l’on y entend pleinement sa voix singulière. Le lien avec les livres précédents est au moins une fois explicite ; ainsi un fragment où il est dit qu’un homme sait lire « le verso des miroirs » a donné le titre Le verso des miroirs (2018). Mais ce ne sont pas seulement des mots semblables qui construisent des voies de passage entre les livres, plus profondément est constante la présence de ce qui le hantait : la mémoire des camps d’extermination, de la violence qui ne cesse. Le rêve mais non l’illusion d’une société harmonieuse, le lien profond avec la nature, l’amour d’une femme n’ont pu, dans une solitude choisie, contrebalancer la certitude d’un désastre général.

Julien Bosc connaissait « les souffrances d’un nom / Élu pour le pire » : juif de naissance, il portait toujours les images des camps ; motif principal d’un autre livre, De la poussière sur vos cils (2015), elles sont encore très présentes ici. La destruction n’est pas seulement celle des corps, c’est aussi celle des noms, de toute identité quand il ne subsiste que des cendres et que tout de ce qui a été vécu disparaît à jamais. Ce qui est insupportable à Julien Bosc, c’est à la fois l’extrême difficulté d’imaginer ce que fut le chemin de ceux qui ne revinrent pas des camps et le fait que la voix des survivants n’a pas été (ne pouvait pas être ?) entendue :

Les silhouettes rescapées s’extirpèrent du brouillard

Parler épousa l’innommable

Tout fut tenté pour dire

Rien ou peu fut entendu

Puis tout fut tu

Une femme morte dans un des camps apparaît dans un rêve, invisible mais active, nue sur un cheval et aux longs cheveux comme lady Godiva. Le narrateur accueille cette figure étrange, « mirage » qui « diffus(e) les songes » et qui lui apprend chaque nuit un dizain, le chargeant avant de rejoindre les morts de « poursuivre son chant ». L’écriture naît donc de la nécessité de conserver la mémoire du vécu, de dénoncer « les démences » des tyrans, de défendre ceux qui fuient « la misère et la guerre ». C’est pourquoi dans les dernières pages du livre le sort des migrants, qui meurent en traversant la Méditerranée, est rapproché de celui des Juifs exterminés par le nazisme : Julien Bosc emploie une comparaison sans ambiguïté : « Ils montent mille à bord / Quand le rafiot n’en supporte pas vingt / tels jadis les wagons / qui roulaient vers l’hourban. » ; "hourban", « ruine » en hébreu, est un terme théologique, relatif à la destruction du premier et du second Temple, abandonné aujourd’hui au profit de "Shoah". Le lien est poursuivi : la destruction des Juifs s’est déroulée sans que personne n’en dise rien et la mort des migrants laisse muet, « Qui peut entendre leurs cris ? Personne ou si peu », d’où le constat qui clôt le livre : tout le monde est coupable de garder le silence devant la tragédie, et notamment l’écrivain « À qui la langue manque : / Pour dénoncer ».

Cette impossibilité d’exprimer à propos du réel ce qui devrait l’être parcourt tout le livre ; dès son début, à côté de la forêt, de la mer, donc de la nature telle qu’elle est imaginée par le narrateur, il n’y a rien, ou plutôt « Ce qui doit être dit mais ne peut ». Face au désastre est construite la fiction d’un monde harmonieux où se réfugie un temps le narrateur ; après qu’il eut été battu et torturé parce que différent, il est exilé sur une île très étroite et s’invente alors une sorte de paradis où il est soigné par une sangsue (elle suce ses nécroses) et une épeire (ses toiles suturent les plaies) ; il apprend les oiseaux et, les jours de mélancolie, « le coucou chante contre (s)on cœur ». Tableau idyllique qui fut celui d’un âge d’or détruit par « l’invention des races », la volonté d’accumuler des biens, les conquêtes. Il y a chez le narrateur une hésitation entre une vision proprement apocalyptique (« Le ciel s’obscurcit / Chargé de cendres et de plaintes [...] ») et le rêve d’un monde réconcilié (« Le ciel s’ouvrit / Les oiseaux s’accouplèrent /[...] », parcours d’un extrême à l’autre qui ne permet pas de vivre aisément dans le monde éloigné de ces deux visions.

La tentation est toujours de se retirer, de se dépouiller de tout pour recommencer à vivre, être « Nu de peau de tout / Pour l’aventure la dérive l’amour la mort. » ; l’un des rêves du narrateur découvre d’ailleurs la femme aimée morte dans un fossé mais qui s’éveille — donc tout à fait nouvelle —, et la femme désirée, « contre soi », éloigne « les terreurs et la mort » ; mais le narrateur hésite constamment entre cette relation apaisante et le repli, en particulier la solitude devant la mer qui est « la beauté tout ici devant soi ». Le texte regorge de mots relatifs à la mer (tempête, fanal, naufrage, radeau, phare, lames, vague, écume, clapot, etc.) et aux oiseaux de mer, et l’on retrouve la fascination pour la mer à l’origine de La Coupée (2017).

La forme d’écriture privilégiée dans ce livre s’accorde avec le propos, il s’agit de l’énumération, souvent de groupes nominaux, parfois d’infinitifs, qui sortent le procès du temps et de la personne, énumération chaque fois proche de la psalmodie :

L’ivresse du pouvoir

Le dédain de la parole donnée

La compromission des maîtres

Le mépris vis-à-vis des plus pauvres

L’insanité des mieux pourvus

Les noyés dans l’indifférence

La déportation

Les camps

La mer cimetière

Que regretterai-je ?

Il s’agit, par ce procédé, de « tenter de dire ce qui est » (La Coupée, p. 26), la lecture même devrait accepter le prosaïsme des vers et viser ce but, effectuée « Sans effet ni intonation particulière // (...) non une litanie / Un chant ». Rythme d’un chant qui ne cherche pas d’effets, « dans la lignée des épopées sans gloire » comme l’écrit justement dans son témoignage Jean-Claude Leroy, l’ami de longue date.

Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur, postface de J.-C. Leroy, collection L’Orpiment, La Réalgar, 2020, 84 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 23 septembre 2020.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le coucou chante contre mon cœur, postface de j.-c. leroy, recension | ![]() Facebook |

Facebook |