26/12/2020

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

MIRLITON

Dors d’amour, méchant ferreur de cigales !

Dans le chiendent qui te couvrira

La cigale aussi pour toi chantera,

Joyeuse, avec ses petites cymbales.

La rosée aura des pleurs matinales ;

Et le muguet blanc fait un joli drap…

Dors d’amour, méchant ferreur de cigales.

Pleureuses en troupeau passeront les rafales…

La Muse camarde ici posera,

Sur ta bouche noire encore elle aura

Ces rimes qui vont aux moelles des pâles…

Dors d’amour, méchant ferreur de cigales.

Tristan Corbière, Les Amours jaunes,

Gladys frères, 1873, p. 336.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, mirliton, cigale | ![]() Facebook |

Facebook |

25/12/2020

Tristan Corbière, Les Amours jaunes

FÉMININ SINGULIER

Éternel Féminin de l’éternel Jocrisse !

Fais-nous sauter, pantins nous payons les décors !

Nous éclairons la rampe… Et toi, dans la coulisse,

Tu peux faire au pompier le pur don de ton corps.

Fais claquer sur nos dos le fouet de ton caprice,

Couronne tes genoux !… et nos têtes dix-cors ;

Ris ! montre tes dents ! mais… nous avons la police,

Et quelque chose en nous d’eunuque et de recors.

… Ah tu ne comprends pas ?… — Moi non plus — Fais la belle

Tourne : nous sommes soûls ! Et plats : Fais la cruelle !

Cravache ton pacha, ton humble serviteur !…

Après, sache tomber ! — mais tomber avec grâce —

Sur notre sable fin ne laisse pas de trace ! …

— C’est le métier de femme et de gladiateur. —

Tristan Corbière, Les Amours jaunes, Gladys frères,

1873, p. 23.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, féminin singulier, femme | ![]() Facebook |

Facebook |

24/12/2020

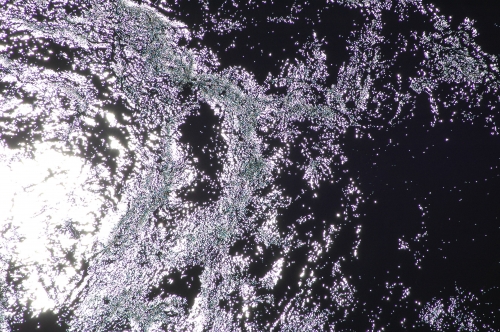

Sylvia Majerska, Matin sur le soleil

Écume

Tu veux quitter les hommes pour toujours. La vague aussi fuit sur la mer, mais elle y revient à chaque fois. Puis il est des jours où elle n’essaie même plus.

Et la mer, elle, paraît si seule que tu as envie d’appeler tous ceux que tu connais et rire avec eux ne serait-ce que de tes étranges comparaisons.

Si seulement leurs sourires n’étaient pas blancs comme l’écume comme si la mer montrait les dents à quelqu’un.

Sylvia Majerska, Matin sur le soleil, Le Cadran ligné, 2020, p. 27.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvia majerska, matin sur le soleil, écume, vague | ![]() Facebook |

Facebook |

23/12/2020

Danielle Collobert, Dire II

la seule chose – recommencer encore – si possible – encore une fois des mots – l’quivalent d’une mort – ou le contraire même – ou peut-être rien

être ici – le calme – épuisant de tension – le monde autour qui ne s’arrête pas – mais pourrait s’arrêter – le souffle qui pourrait s’arrêter maintenant – un instant après l’autre – même égalité plane –même dureté froide – même goût fade et doux – supporter encore d’aller vers d’autres moments pareils – continuer seulement le souffle – la respiration – prolonger le regard – simplement

sans doute – une certaine confusion –auparavant – chaque événement détruit par lui-même – passant d’une chose à l’autre – revenant en arrière – avançant – imprévisible – dans un avenir imaginé – s’acccrochant autour de lui à toutes les rugosités – à tous les angles

Danielle Collobert, Dire II, dans Œuvres I, P. O. L., 2004, p. 211.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, dire ii, confusion | ![]() Facebook |

Facebook |

22/12/2020

Danielle Collobert, Dire II

Corps là

noué

noué aux mots

l’étranglement du souffle

perte du sol

pendu

balancement à l’intérieur des mots – trouées –

vide

approche de la folie

peur continuelle de la fuite verticale

les mots en spirale fuyante – aspirée

sans prise

sans arrêt

tremblement

un cri

peur continuelle – absence de mots – gouffre

ouvert – descente – descente

mains accrochées au visage

toucher

corps là

résistance –

entendre encore le souffle – quelquepart

à l’instant savoir – souffle là

à l’écoute du bruit

affolement

tendu pour entendre

tendu pour résister

jusqu’à la limite – l’immobilité

sursaut

cassure

encore sombrer – descendre – ou aspiré au loin

– ou fatigue – désespoir

Danielle Collobert, Dire II, dans Œuvres I, P. O. L., 2004, p. 256-257.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, dire ii, souffle, folie | ![]() Facebook |

Facebook |

21/12/2020

Virginia Woolf, Journal d'adolescence, 1897-1909

Samedi 13 mai [1905]

Un silence aussi inquiétant signifie— comme je l’ai reconnu précédemment — que ce Journal se dirige vers une mort prématurée. C’est une entreprise impossible : noircir tous les jours une page supplémentaire, alors que j’ai écrit tellement par nécessité, me casse les pieds & ce que je raconte est sans intérêt.

Mercredi 31 mai

Nous allons solennellement renoncer à ce Journal à présent que nous arrivons à la fin du mois & que, par bonheur, ce cahier n’a plus de pages — car elles seraient restées vierges.

Un exercice comme celui-ci n’est concevable que s’il émane d’une volonté & que les mots viennent spontanément. L’écriture directe est un travail — pourquoi, se demande-t-on, s’ infliger pareil châtiment ? Les bienfaits s’annulent. Mais ce genre de réflexion n’a point lieu d’être. Ces quelques 6 mois trouvent ici une espèce de miroir d’eux-mêmes ; de l’image reflétée, on tire un enseignement ou un plaisir.

Virginia Woolf, Journal d’adolescence, 1897-1909, traduction Marie-Ange Dutartre, Stock, 1993, p. 426.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, journal d’adolescence, 1897-1909, écriture, page | ![]() Facebook |

Facebook |

20/12/2020

André Frénaud, La Sainte Face

La femme de ma vie

Mon épouse, ma loyale étoffe,

ma salamandre, mon doux pépin,

mon hermine, mon gros gras jardin,

mes fesses, mes vesses, mes paroles,

mon chat où j’enfouis mes besoins,

ma gorge de bergeronnette.

Ma veuve, mon essaim d’helminthes,

mes boules de pain pour mes mains,

pour ma tripe sur tous mes chemins,

mon feu bleu où je cuis ma haine,

ma bouteille, mon cordial de nuit,

le torchon pour essuyer ma vie,

l’eau qui me lave sans me tacher.

Ma brune ou blanche, ma moitié,

nous n’aurions fait qu’une couleur,

un soleil-lune à tout casser,

à tous les deux par tous les temps,

si un jour je t’avais reconnue.

André Frénaud, La Sainte Face, Poésie /

Gallimard, 1985, p. 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, la femme de ma vie | ![]() Facebook |

Facebook |

19/12/2020

André Frénaud, Haeres

Ce si peu

Ce si peu. La tendresse qui me consolait parfois,

et pour toujours la vie traversière,

les échos précoces et les équipées,

les vains obstacles à la mort et la mort même.

André Frénaud, Haeres, dans Nul ne s’égare,

précédé de H, Poéssie/Gallimard, 2006, p. 177.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, haeres, tendresse, écho | ![]() Facebook |

Facebook |

18/12/2020

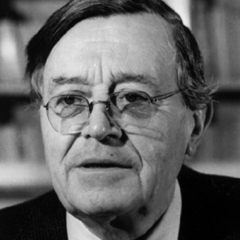

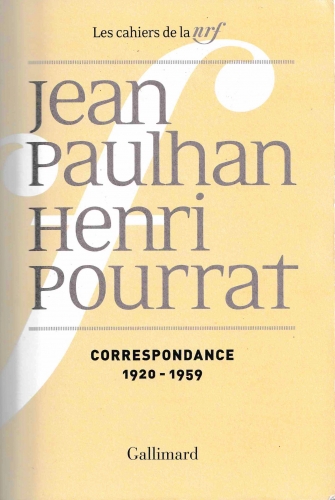

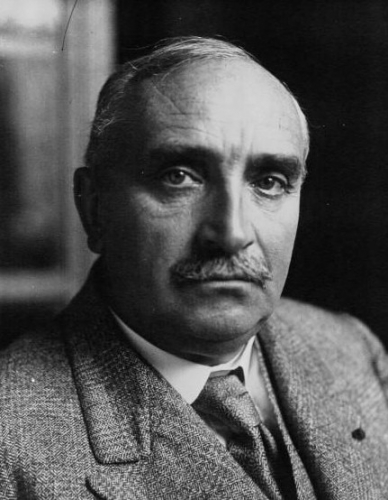

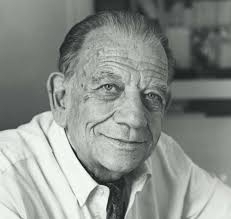

Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance 1920-1959 : recension

La correspondance commence avec une lettre de Paulhan du 19 avril 1920, demandant à Pourrat une note, pour La NRF, à propos d’un livre de Francis Jammes ; la note est écrite et les deux écrivains s’envoient leurs livres. Paulhan regrette l’éloignement de Pourrat, qui vit à Ambert, et sollicite rapidement une collaboration régulière. Après quelques échanges d’éléments plus personnels — mais les lettres de Pourrat sont absentes jusqu’au 26 septembre —, Paulhan termine sa longue lettre du 15 juin 1920 par « Je suis votre ami » et débute la suivante par « Mon ami », à quoi répond un « Cher ami » suivi, comme ce sera souvent le cas, de nouvelles développées.

Tout semblait séparer les deux hommes, outre l’éloignement géographique : Paulhan (1884-1968) avait un métier, en même temps qu’il assurait le secrétariat de La NRF avant d’en prendre la direction, en 1925, à la mort de Jacques Rivière ; cette fonction lui faisait rencontrer le milieu littéraire, de Gide et Valéry aux surréalistes : il écrivit dans Littérature, la revue d’André Breton. Henri Pourrat (1887-1959), souffrant de la tuberculose, avait dû abandonner sa formation d’agronome et vivre à Ambert ; il publia très tôt des poèmes, collaborait à des journaux régionaux en Auvergne et trouva sa voie avec la publication de Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes en 1921. Les différences ont été mises entre parenthèses et les deux hommes se sont vite découvert des motifs d’échanger.

Pourrat exprime souvent un lien très fort, vivant, à la nature qui l’environne, soucieux d’aménager un potager, de planter des arbres fruitiers, et il écrit à propos des changements dans la montagne au fil des saisons, de la dureté des hivers, des plaisirs simples de la campagne (« Je cueille des champignons rosés dans de jolis prés »). Toute son œuvre est écrite principalement « sur les gens d’Auvergne, leurs coutumes, leurs mœurs », c’est-à-dire à propos du monde paysan dont, en observateur avisé, il observe la mort possible et, écrit-il dès 1928, « Ce pourrait être intéressant (...) ces transformations qu’on a sous les yeux, et [de] se séparer de tout un régionalisme. » Ses descriptions du quotidien, comme ses livres, ont toujours été très favorablement accueillis par Paulhan qui était également un observateur de la nature. Il raconte qu’à Paris une marchande de journaux gardait dans son kiosque une salamandre qu’elle nourrissait de salade, ou que Paul Éluard lui « a apporté un caméléon de Tunisie » ; lui-même élevait des lézards verts, des poissons rouges. Il note qu’au moment de la migration des hirondelles, les plus anciennes s’occupent des plus jeunes et, qu’au mois de juin, son jardin est « pris d’une sorte de folie bien plus animale que végétale, et lance de tous côtés des fleurs et des tiges que l’on reconnaît à peine ». Il serait aisé de multiplier les traces du souci de la nature dans leur correspondance ; en octobre 1937 encore, Pourrat ajoute à la fin d’une lettre, « Hier nous avons vu une si belle monstrueuse salamandre. J’ai pensé à la capturer pour toi. »

Les échanges portent aussi régulièrement sur les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Pourrat et Paulhan se font part de leurs problèmes de santé, de ceux de leurs proches : pour le premier, il souffrira beaucoup de la mort de sa fille aînée, âgée de dix ans, en mai 1940, pour le second, il voit l’évolution de la maladie de Germaine, son épouse, qui perd toute sa mobilité. Les rationnements au cours de la guerre ont donné à Pourrat l’occasion d’apporter à Paulhan, alors installé à Paris, une aide efficace en lui expédiant des sacs de charbon de bois pour le chauffage et des vivres, pommes de terre, topinambours et miel. On lit des deux côtés une attention constante à l’autre et les témoignages réciproques d’amitié sont aussi nombreux en ce qui concerne leur travail, chacun tenant l’autre au fait de ce qu’il écrit.

Dès le début de leur relation, en 1920, Pourrat remercie Paulhan d’avoir publié dans La NRF quelques poèmes qui contribuent à le faire connaître ; il ne cessera les décennies suivantes de lui savoir gré de ses lectures attentives et critiques. On peut voir par les remarques de Paulhan ce que pouvait être alors un éditeur ; à propos d’un roman de Pourrat, Le Mauvais garçon, il détaille tout le bien qu’il en pense (délicatesse, justesse, poésie) et, ensuite, précise ce qui lui paraît à reprendre — « Il faut que je te tracasse sur deux ou trois points » —, à alléger ou supprimer dans la première partie, etc. Cet éditeur savait découvrir dans Pourrat autre chose qu’un écrivain "régional", lisant dans un récit un « sentiment d’horreur ou d’effroi (...) qui donne à ton œuvre une raison tragique ». Il ne se posait pas pour autant en supérieur, insistant sur le rôle positif de Pourrat pour lui, «Tu es mon homme libre ; il y a beaucoup de choses que je choisis ou que je juge à partir de toi, ou de ce que je serais si j’étais toi », projetant d’écrire deux romans ensemble lors d’une rencontre, lui demandant son avis quand il publiait un livre ou l’écrivait (« Ça ne t’ennuie pas que je te parle un peu des Fleurs de Tarbes ? »). Pourrat, de son côté, a toujours sollicité et apprécié les remarques et conseils de son ami : « Je pense à toi comme à celui qui m’a donné le sens de la qualité et comme au meilleur des témoins, des juges, des parrains », lui écrit-il, et il a régulièrement commenté les livres de Paulhan dans ses lettres et dans des articles*, très intéressé notamment par l’art du récit.

Pourrat publiait beaucoup (c’était son gagne-pain), en partie aux éditions Gallimard, et il a souvent sollicité l’aide de Paulhan pour régler des problèmes de tirage, de promotion de ses livres, et il était parfois furieux par la désinvolture — le mépris ? — manifesté par certains membres des éditions, comme Brice Parain ; ses lettres reviennent régulièrement sur ces difficultés, accrues par son éloignement de Paris. Paulhan intervient chaque fois qu’il le peut et, par ailleurs, lui donne des nouvelles de la vie de l’édition (en 1931, « Tout va vraiment très mal pour les livres »), des revues. Tous deux échangent à propos des écrivains qu’ils apprécient, Francis Jammes, Cingria, Bove, Ramuz, Joë Bousquet, etc., de Vialatte, que Pourrat a présenté à Paulhan.

Pendant la période de la guerre les confidences se font plus rares. Paulhan s’est engagé très vite dans la résistance, fondant notamment dès 1941 avec Jacques Decour Les Lettres françaises, alors que La NRF était passée sous la direction de Drieu La Rochelle en novembre 1940. Il batailla après la guerre contre les excès de l’épuration, sachant que sa revue, « souillée » sous l’occupation, ne pouvait reparaître — ce sera La Nouvelle Nouvelle Revue française en 1953. Pourrat, de son côté, a d’abord vu dans Pétain celui qui résistait au nazisme ; il recueillit des Juifs dans les années sombres et, plus tard, reconnut qu’il avait été en partie aveugle, « je pense à tout ce que j’aurais dû comprendre mieux auprès de toi ». La maladie gâcha ses dernières années et il voyait la disparition accélérée du monde qu’il avait décrit, « l’homme vient travailler à Ambert pour bénéficier des lois sociales », écrivait-il en 1957.

Ce fort volume est une traversée de quarante ans d’histoire littéraire ; on y découvre l’acharnement de Paulhan pour que sa revue se développe et devienne une référence dans le monde des lettres, l’énorme travail de Pourrat pour restituer la vie et les mœurs d’une région rurale. On y suit également les développements d’une belle amitié.

Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance, 1920-1959, édition Claude Dalet et Michel Lioure, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 2020, 816 p., 45 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 18 novembre 2020.

* On lira la liste de ses recensions en appendice et celle des Fleurs de Tarbes reprise intégralement.

Publié dans Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, henri pourrat, correspondance, 1920-1959, recension | ![]() Facebook |

Facebook |

17/12/2020

Léon-Paul Fargue, Espaces

CHANSON DU PLUS LÉGER QUE LA MORT

À toute vitesse par assises chaudes

Qui se cristallisent dans la hauteur

Nous coupons la fête ! Ce n'est pas Montmartre !

Ce n'est pas en bas

Quand le canon tonne !

Ce n'est pas la guerre

Aux parcs mugissants !

Nous sommes les hommes sans murailles !

Nous montons en chœur dans la musique !

Chacun a sa baraque

Les dieux font la parade

Petits dieux qui racolent

Le feu qui dans l'espace

Mêle les vérités !

Par ici la mystique

Ici la vraie la seule

Le sanhédrin spirite

Le polypier des schismes

La scissiparité

Du concile de Trente

Le pet des manitous

Le pas des cannibales

Les massacres d'idoles

La sang de Coligny !

Par ici les beaux-arts

Le basalte de Bach

Le bûcher de Wagner

Rembrandt et Michel-Ange

La foudre faite chair !

Par ici les penseurs

Les bouteilles des doctrines

Les aludels des systèmes

Les flacons des hypothèses

Les spirochètes d'idées

Qui vont à toute vitesse

Sur l'ardente glace, assez !

Léon-Paul Fargue, Espaces,

Gallimard, 1929, p. 199-200.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon-paul fargue, espaces, chanson du plus léger que la mort | ![]() Facebook |

Facebook |

16/12/2020

Paul Claudel, Dodoitzu

Le crapaud

Quand j’entends dans l’eau

Chanter le crapaud

Des choses passées

J’ai le cœur mouillé !

Nightingale and toad

When I hear in the cool

Gold of the moonlight pool

The nightingale singing,

It is my heart ringing.

Paul Claudel, Dodoitzu,

Gallimard, 1945, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudeel, dodoitzu, crapaud, le passé | ![]() Facebook |

Facebook |

15/12/2020

Pierre Silvain, Suite allemande

Wannsee

L'été avant de prendre congé mijote de l'orage

Pour la fin de l'après-midi comme il y a longtemps dans la ville thermale

Où tu traînais parmi les curistes une vacance d'âme

Sous l'étagement poum ! poum ! des feuillages énormes

Décrits par Pierre Jean Jouve alors qu'ici au bord du lac

Tu attends l'appareillage du bateau

La grosse femme avec ses trois mouflets derrière

Te poussant jusqu'au pied de la passerelle

Bercée par une corde et toute l'escouade vacancière

Shorts tee-shirts jambes brunes poils blonds

Comme elle poussant pressée d'atteindre la destination

Finale (sans rien de commun avec la solution du même nom

C'est si loin maintenant aussi ténu que la brume de chaleur

Sur le miroitement de strass des vagues)

Qui pour la plupart est la plage et pour les autres

L'île des Paons. Les vers que tu te récitais

Sous les frondaisons Death is so permanent

Drive carefully1 te reviennent tandis que le bateau

Quitte l'appontement avec le léger tangage

Presque berceur

D'un convoi plombé.

Sarrebruck (1958)

Portrait du Hauptsturmfürher de la Waffen SS

Dans son cadre. Installé près du poste monumental

Diffusant du Bach en sourdine sur la commode. La rose

Ne tient pas à cause de la chaleur du poêle

Qui tire à fond. Elle se défeuille sans bruit

Longuement pétale à pétale devant l'absent.

La tasse de vieux saxe que la femme porte à ses lèvres

Est décorée de motifs champêtres

Aux tons passés. Dehors c'est presque la nuit. Neige. Odeur de houille

Dans les rues. Des particules noires sur les congères.

Sait-on à quoi pense la femme. Guten Abend

(Lance le locataire étranger en traversant le couloir)

Auf Vierdersehen

Frau Krabbe.

Pierre Silvain, Allemande (suite), dans Conférence, n° 15, automne 2002, p. 389 et 395.

1 "Death is so permanent. Drive carefully" : signal routier des Forces américaines en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale (note de T. H.)

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, allemande (suite), wannsee, sarrebruck | ![]() Facebook |

Facebook |

14/12/2020

Edmond Jabès, La Clef de voûte

Nous sommes invisibles

Quant tu es loin

il y a plus d’ombre

dans la nuit

il y a

plus de silence

Les étoiles complotent

dans leurs cellules

cherchent à fuir

mais ne peuvent

Leur feu blesse

il ne tue pas

Vers lui quelquefois

la chouette lève la tête

puis ulule

Une étoile est à moi

plus qu’au sommeil

et plus qu’au ciel

distant absent

prisonnière hagarde

héroïne exilée

Quand tu es loin

il y a plus de cendres

dans le feu

plus de fumée

Le vent disperse

tous les foyers

Les murs s’accordent

avec la neige

Il était un temps

où je ne t’imaginais pas

où hanté par ton visage

je te suivais dans les rues

Tu passais étonnée à peine

J’étais ton ombre dans le soleil

J’ignorais le parc silencieux

où tu m’as rejoint

Seuls nous deux

rivés à nos rêves

au large de nos paroles abandonnées

Je dors dans un monde

où le sommeil est rare

un monde qui m’effraie

pareil à l’ogre de mon enfance

[...]

Edmond Jabès, La Clef de voûte,

GLM, 1950, p. 25-26.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jabès Edmond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edmond jabès, la clef de voûte, invisible, ogre, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

13/12/2020

Eaux de lacs et de rivières

Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eaux de lacs et de rivières | ![]() Facebook |

Facebook |

12/12/2020

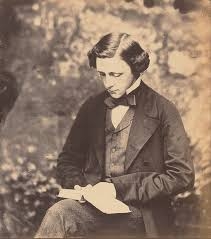

Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur

Poeta fit, non nascitur

«Comment pourrais-je devenir poète ?

Comment pourrais-je écrire en rimes ?

Un jour vous m'avez dir : « Ce souhait-là lui-même

Participe du sublime ».

Alors dites-moi comment ! Ne me congédiez pas

Avec votre « plus tard » ! »

Le vieil homme sourit de le voir,

D'entendre sa sortie soudaine ;

Il aimait que l'enfant laissât parler son cœur

Avec enthousiasme ;

Et songea : « Il n'y a rien en lui

De tiède ni d'irrésolu.

« Et prétendriez-vous devenir poète

Avant d'être allé à l'école ?

Et bien ! Je n'aurais jamais cru

Que vous fussiez un sot aussi parfait.

Tout d'abord apprenez à être spasmodique —

Règle très simple.

Vous commencez par écrire une phrase ;

Ensuite vous la hachez menu ;

Puis mêlez les morceaux et les tirez au sort

Strictement au petit bonheur :

L'ordre des mots

Est tout à fait indifférent.

Si vous voulez faire impression,

Rappelez-vous ce que je dis :

Ces qualités abstraites commencent

Toujours par des capitales :

Le Vrai, le Bien, le Beau —

Voilà les choses qui paient !

Ensuite, lorsque vous décrivez

Une forme, une couleur ou un son,

N'exposez pas l'affaire clairement,

Mais glissez-la dans une allusion ;

Et apprenez à regarder toute chose

Avec une sorte de strabisme mental.

« Par exemple, si je veux, Monsieur,

Parler de pâtés de mouton,

Devrai-je dire : « des rêves de laineux flocons

Emprisonnés dans un cachot de froment » ? »

« Certes », dit le vieil homme : « Cette phrase

Conviendra parfaitement.

Quatrièmement, il y a des épithètes

Qui vont avec n'importe quel mot —

Tout comme la Sauce Harvey Reading

Avec poisson, viande ou volaille —

Parmi celles-ci, « sauvage », « solitaire », « las », « étrange »,

Sont spécialement recommandables. »

« Et cela ira-t-il, oh ! cela ira-t-il

Si je les utilise en masse —

Comme : « L'homme sauvage alla de son pas las

Vers une étrange et solitaire pompe » ? »

« Erreur, erreur ! Il ne faut pas, à la légère,

Sauter sur de pareilles conclusions.

De telles épithètes, comme le poivre,

Donnent de la saveur à ce que vous écrivez,

Et, si vous en usez avec ménagement,

Elles aiguisent l'appétit :

Par contre, si vous en mettez trop,

Vous gâtez l'affaire complètement.

Enfin, pour ce qui est de la composition :

Votre lecteur, il faut le lui montrer,

Doit prendre les renseignements qu'on lui donne

Et ne compter sur aucune

Divulgation prématurée des tendances

Et desseins de votre poème.

Donc, pour éprouver sa patience —

Savoir ce qu'il peut supporter —

Ne mentionnez ni noms, ni lieux, ni dates,

Et assurez-vous, en tout cas,

Que le poème est bien, d'un bout à l'autre,

D'une obscurité compacte.

Fixez d'abord les limites

Jusqu'auxquelles il devra s'étendre :

Puis complétez, avec du "remplissage"

(Demandez à quelque ami) :

Votre grande STROPHE-À-SENSATION,

Vous la placez vers la fin. »

« Et qu'est-ce donc qu'une Sensation,

Dites-moi, Grand-père, s'il vous plaît ?

Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant,

Entendu ce mot employé de la sorte :

Ayez la bonté d'en citer une seule,

« Exempli gratia ». »

Et le vieil homme, regardant tristement

À travers la pelouse du jardin,

Où çà et là une goutte de rosée

Étincelait encore dans l'aube

Lui dit : « Allez à l' "Adelphi",

Et voyez le "Colleen Bawn".

Le mot est dû à Boucicault —

La théorie est sienne ;

Au point où la vie devient un spasme,

Et l'Histoire un Sifflement :

Si cela n'est pas de la Sensation

Je ne sais pas ce que c'est.

Maintenant, exercez-vous ; bientôt la Fantaisie

Aura perdu son présent éclat — »

« Et alors », ajouta son petit-fils,

« Nous publierons ça, n'est-ce pas :

Couverture verte — lettres dorées au dos —

En in-douze ! »

Et le vieil homme sourit fièrement

De voir l'ardent garçon

Se ruer follement sur son encre et sa plume

Et son papier buvard —

Mais, lorsqu'il réfléchit à la publication

Son visage devient grave et triste.

Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur, traduit par Henri Parisot, Deuxième Cahier de Vulturne, 1941, non paginé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lewis carroll, poeta fit, non nascitur, henri parisot | ![]() Facebook |

Facebook |