14/09/2020

Paysages du Cantal

Photos Chantal Tanet

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

13/09/2020

Étienne Faure, Tête en bas

Manger du pain noir fut longtemps craint

de tous ceux que la guerre asséna

sur tous les fronts de part et d’autre,

comme si ce froment allait faire revenir

les années noires de frêle constitution

quand il fallait à défaut de croître

escompter, surseoir, subsister,

rassasié jamais en ces temps rassis,

en appelant aux mots, ces ersatz

dont la bouche et les os, les corps dans l’attente

étaient devenus friands, même à l‘école,

à délier gravement à l’encre de sureau

sur des cahiers les lettres mauves, resserrées

— je déguste, il savoure, nous nous régalons — l

longeant les jours de guerre en courant

dans des vêtements hérités des grands,

inaptes, pendant longtemps, à les remplir.

aux mangeurs de pain noir

Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard,

2018, p. 133.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

12/09/2020

Étienne Faure, Ciné-plage

Logeaient-ils dans la grandiloquence,

le bruit sec bien réel des chaussures

les ramenait, comédiens jour et nuit

sur les planches — presque des étagères —,

à se déplacer lentement, parole et gestes,

dans une jeune ou vieille chair bientôt carne,

mince à passer les portes du décor,

ou tonitruante et tremblante

sous le trouble du verbe en mouvement,

experts à déclamer jusqu’à leur mort

tout ce qu’une cervelle encore recèle

— ce n’est pas là qu’il faut applaudir —

la voix reprenant le dessus,

les mots leur envol déployé

jusqu’aux battements d’ailes imprécis

à la fin qui se joignent

— et le reste est silence.

parole et gestes

Étienne Faure, Ciné-plage, Champ Vallon,

2015, p. 119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, ciné-plage, comédien, parole, geste, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

11/09/2020

Étienne Faure, La vie bon train

Lents comme des états d’âme,

après l’été les trains revenaient,

las d’avoir trimballé tous ces corps

à la mer, dans les montagne, dans les contrées

dont furent natifs les pères (introuvables sur la carte),

à grincer de nouveau en gare,

y faire leur rentrée, annoncer le pire

qui toujours sera à venir,

le soleil ras rougissant la face des ultimes

voyageurs ; c’était l’automne,

chacun se rappelait les vers

d’Apollinaire — un train qui roule ; ô ma saison mentale

et la violente espérance de vie :

devait-on revenir

quand il aurait fallu ne partir jamais

— et puis après,

dans la gare sans issue,

on n’allait pas pleurer pour ça.

revenir

Étienne Faure, La vie bon train, Champ Vallon,

2013, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, la vie bon train, partir, revenir | ![]() Facebook |

Facebook |

10/09/2020

Étienne Faure, Horizon du sol

Le taffetas des robes

au chevet des mourants inspire

une espèce de rémission :

les morts, in extremis, les robes

leur accorderont un semblant de répit.

Il faut finir,

ne penser à manger ni dormir

— adieu mon amour, le moins possible —

et ils respirent, c’est ça,

l’éternité — souffles longs —

des grains d’amaryllis au parfum suspendu,

spacieuse éternité,

à la lenteur des pas pressentant du drapé

le mouvement des plis qui frôlent

la lourdeur de la litre, à tout âge

le gris fatidique des femmes.

les robes mortes

Étienne Faure, Horizon du sol, Champ Vallon,

2011, p. 89.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, horizon du sol, les robes mortes, éternité | ![]() Facebook |

Facebook |

09/09/2020

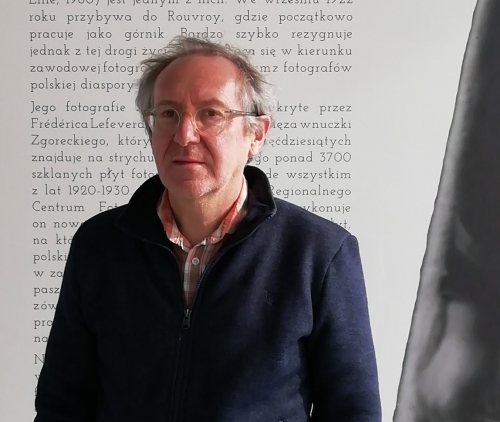

Étienne Faure, Vues Prenables

Et puis après tout ce remue-ménage

laisser les dieux se reposer,

les meubles se déglinguer, lentement

retrouver le guingois propice à la résonance.

Sans inquiétude à l’idée de chute

il reste et prend goût en précaire imposture

à la minime durée qui lui échoit,

pour rire, traverser la langue et s’attarder

dans un vérisme où le soleil dru tombe

sur des motifs très humbles :

ici l’abandon d’un mot qui tout disait

mais boiteux contrariait le texte

— une mortaise le remplace

pas trop visible, ainsi qu’une console au pied plus clair,

ces meubles naguère aimés

quand jeune (pas un ver, rien de vermoulu)

il parlait aux meubles ; ils l’écoutaient, endurant ses mots

poussés jusqu’à la sciure.

énième consolation

Étienne Faure, Vues prenables, Champ Vallon,

2009, p. 95.

Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, vues prenables, consolation, vérisme | ![]() Facebook |

Facebook |

08/09/2020

Étienne Faure, Légèrement frôlée

Aux champs dans les kermesses,

cérémonies et fêtes, c’est la fusion

des corps, des âmes, feux et foyers

avec le tintamarre des cloches

à la volée, en concordance avec les oiseaux migrateurs

et les canards dans le ciel incendié, les fanfares

et les drapeaux des jours fériés traversés de soleil

et des lois qui les ont institués :

toutes les générations présentes,

à venir, passées, hantent les lieux à la cantonade,

la bouche ouverte au rire, mégot, cigare ou pétard à mèche,

au boire et au manger,

fêtant leur saint patron, plastronnent

avec la certitude éternelle d’être au cœur

du monde et de l’instant

(à peine à cette heure sait-on qu’elle est ronde

et tourne, ignorant

par une sorte d’application de la théorie des vases,

où va le soleil qui s’abat, s’engloutit en silence,

comme étranger aux clameurs du canton).

le centre du monde en plein champ

Étienne Faure, Légèrement frôlée, Champ

Vallon, 2007, p. 65.

Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, légèrement frôlée, le centre du monde, fête, champ | ![]() Facebook |

Facebook |

07/09/2020

Johannes Bobrowski, Boehlendorff et quelques autres

La béatitude des païens

Au-dessus du manteau court, taillé dans la peau d’une bête abattue, un visage comme de fer. Avec des yeux profondément enfoncés, que la lumière ne doit pas atteindre. Même la chevelure grise, qui mange une partie du front, n’accepte pas la lumière, tout comme le vent qui vient de la rivière, en sautes rases, et parle sans s’arrêter, et dit un nom, toujours le même.

Ici, avant les rapides, la rive envoie des bancs de sable en travers du courant jusqu’à ce que l’eau vive cède du terrain, se détourne, se heurte à l’autre rive. Juste de l’écume encore à la pointe plate des langues de terre et le bruit des eaux, comme des débris de verre, des tourbillons au-dessus desquels les oiseaux fusent comme s’ils voulaient calmer les flots, et le silence inévitables propre aux lieux désertés.

[...]

Johannes Bobrowski, Beohlendorff et quelques autres, traduction Jean-Claude Schneider, La Dogana, 1993, p. 71-72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, beohlendorff et quelques autres, la béatitude des païens | ![]() Facebook |

Facebook |

06/09/2020

Johannes Bobrowski, Temps sarmate

Nymphe

Le temps des cigales, un temps

blanc, alors que le garçon, assis

au bord de l’eau, sur ses bras

inclinait la rondeur de son front. Où

est-il allé ?

Il y a des chemins

à travers la forêt,

secrets. J’y vais cueillir une herbe

qui saigne. Sur les pierres je la pose,

lance par-delà la lisière le cri

de chasse du geai, clair.

Et, le regard verdissant,

elle émerge dans la poudreuse, la tendre

ombre des aulnes.

Syrinx, ton ah, un bris de verre,

court parmi les buissons.

Johannes Bobrowski, Temps sarmate,

traduction Jean-Claude Schneider,

L’Atelier La Feugraie, 1995, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, temps sarmate, nymphe, cigale, syrinx | ![]() Facebook |

Facebook |

05/09/2020

Johannes Bobrowski, Terre d'ombres fleuves

Récit

Rajla Gelblung

échappée à Varsovie

d’un transport parti du Ghetto,

la fille

a traversé des forêts,

avec une arme, la partisane

fut prise

à Brest-Litowsk,

portait une capote (de soldat polonais),

fut interrogée par des officiers

allemands, il y a

une photographie, les officiers sont

des personnes jeunes, aux uniformes impeccables,

aux visages irréprochables,

leur apparence

est exemplaire.

Johannes Bobrowski, Terre d’ombres fleuves,

traduction Jean-Claude Schneider, Atelier

La Feugraie, 2005, p. 137.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, terre d’ombres fleuves, récit, ghetto, juif, camp | ![]() Facebook |

Facebook |

04/09/2020

Johannes Bobrowski, Ceci vit encore

Et voici que

Et voici que

nous avons les deux mains pleines de lumière —

les strophes de la nuit, les eaux

agitées heurtent de nouveau

la rive, le sentiment âpre, sans regard,

des bêtes dans les roseaux

après l’étreinte — puis

nous voilà debout contre la pente

dehors, contre le ciel

blanc, qui vient

par-dessus la montagne,

froid, cascade-splendeur,

et demeure figé, glace

qui descendait des étoiles.

Sur ta tempe

je veux vivre cette petite

saison, oublieux, sans bruit

laisser errer

mon sang à travers ton cœur.

Johannes Bobrowski, Ce qui vit encore,

traduction de l’allemand Ralph Dutli et

Antoine Jaccottet, L’Alphée, 1987, p. 73.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, ce qui vit encore, vivre, sang, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

03/09/2020

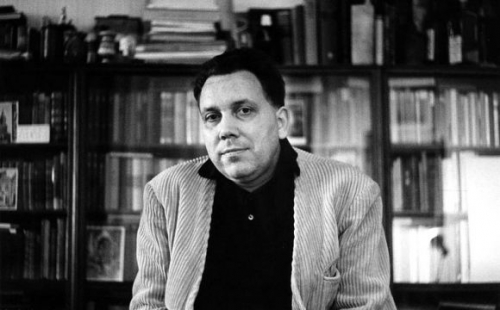

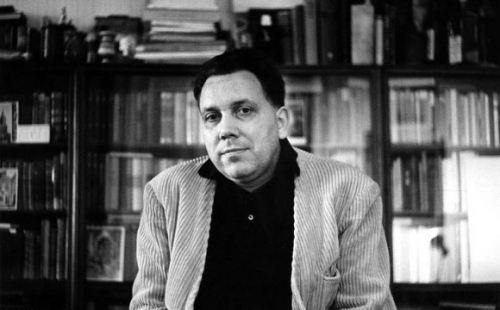

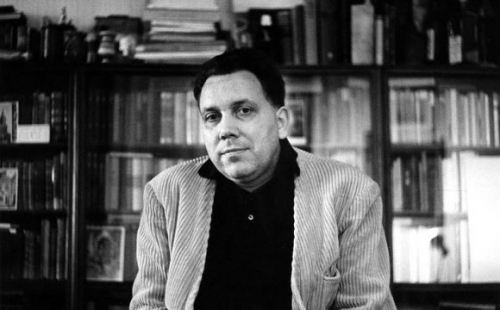

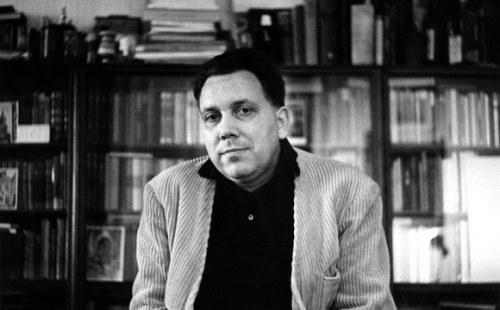

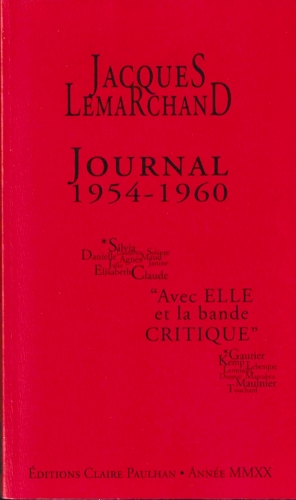

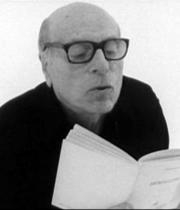

Jacques Lemarchand, Journal 1954-1960

Ce troisième tome du Journal de Jacques Lemarchand (1908-1974), rédigé dans des cahiers d’écolier, n’offre pas un texte continu : l’année 1955 ne comprend que le bref récit d’un rêve, 1956 compte peu d’entrées et de longues périodes sont absentes pour les années 1954 et 1957. Malgré ces manques, les données sont suffisamment nombreuses pour dresser le portrait d’un homme complexe dont l’activité de critique a été importante pour la reconnaissance du théâtre d’après-guerre. Entré aux éditions Gallimard en 1943, il y devient lecteur de manuscrits puis, à la demande de Camus, tient la chronique théâtrale dans le journal Combat avant d’être sollicité, en 1950, par Le Figaro et, à partir de 1959, de devenir un des lecteurs de pièces pour la Comédie française. Il fonde par ailleurs chez Gallimard la collection théâtrale "Le Manteau d’Arlequin". Ces quelques rappels ne donnent qu’une faible idée de son rôle de "passeur" mais, comme dans les tomes précédents, les notes nombreuses et fournies établissent chaque fois que cela est nécessaire le contexte et permettent de comprendre ce que fut le renouvellement du théâtre en France à l’époque du TNP de Jean Vilar et des mises en scènes de Jean-Louis Barrault ou de Jean-Marie Serreau. Enfin, les illustrations donnent un visage à cet homme qui écrivait « Je m’emmerde parce que je n’aime pas ce que je fais » — phrase étrange de quelqu’un qui consacrait l’essentiel de son temps au théâtre.

Lemarchand note très souvent son ennui d’être dans des réunions, de devoir être présent à des repas, et parfois sous une forme brutale (« Je ne m’ennuie pas, je m’emmerde »). Si cet ennui est rarement exprimé en public, il écrit cependant ce qu’il pense d’une pièce sans prendre de précautions : par exemple, quand Montherlant se plaint chez Gallimard de son article à propos de Don Juan, il répond immédiatement « Je m’en fous ». Si ce Journal n’avait qu’un intérêt, ce serait de donner une vue précise de ce que fut le théâtre de 1954 à 1960, pas seulement à Paris où Lemarchand ne manquait quasiment aucune représentation : il a accompagné le mouvement de décentralisation entrepris par Malraux, en allant voir des spectacles à Strasbourg, à Lyon, etc. Par ailleurs, il a soutenu le travail des metteurs en scène, y compris dans certains cas financièrement. Ce « serviteur rigoureux » du théâtre, selon les termes de Planchon lui rendant hommage, détestait les étiquettes et refusait l’expression "théâtre d’avant-garde" reprise au vocabulaire militaire : il y avait pour lui « exploration, recherche » chez certains créateurs. Il a été l’un des rares critiques à défendre Ionesco, Beckett, Adamov, Genet, etc., tout en admirant le théâtre "classique". Il rédigeait des fiches sur les pièces et les comédiens contemporains, matériaux précieux qu’il prêtait à l’occasion, mais il a aussi présenté toutes les pièces de Corneille pour une édition complète. Les notes prises à la sortie d’une représentation, toujours elliptiques, sont éloquentes quant à ses choix ; le « bon », « excellent », « con » est développé ensuite dans ses chroniques dont l’éditrice propose régulièrement des extraits. Cet homme qui n’exprime jamais son point de vue sur la politique française n’est pourtant pas indifférent, il écrit à propos d’une pièce de Brasillach, « C’est niais et souvent très mauvais » et il ajoute : « L’entrée est gardée par de jeunes cons au regard soupçonneux (...) Un incroyable public d’Action française, d’un démodé irritant ». Ajoutons qu’il était, notamment, lié à Camus et à Vian, très affecté par leur disparition.

Il n’était pas qu’un critique et rien n’est dissimulé de sa vie "privée", mais la frontière entre vie privée et vie publique est ici poreuse puisque les femmes avec qui il a vécu ou qu’il a séduites (ou qui l’ont séduit) appartiennent au monde du théâtre ou de l’édition. Que lit-on ? Au cours des vingt dernières années, se sont multipliés les "autofictions" et, n’en différant que par la forme, des Journaux rédigés pour être lus du vivant de leur auteur ; aussi est-il rafraichissant de lire un vrai Journal, qui était pour son auteur une manière de conserver la mémoire de ses faits et gestes et pas du tout voué à être édité. Certains lecteurs pourraient être choqués par la crudité du vocabulaire quand Lemarchand relate ses rapports amoureux avec une de ses maîtresses — par exemple, « elle me suce », « je la branle », récurrence de « baisé (longuement, fort, deux fois, etc.) » — et l’éditrice du texte prend la précaution d’indiquer que son « unique principe a été de rester fidèle au manuscrit et à l’esprit de Jacques Lemarchand ». Que l’on juge libertin l’auteur relève d’une certaine morale, mais la lecture du Journal, jamais complaisant, prouve au moins qu’il n’a jamais harcelé une femme.

Sa liaison avec la comédienne Sylvia Monfort se délitant, il rencontre en juillet 1954 une jeune femme désirant faire du théâtre ; il écrit, quelques semaines après, en reprenant ses notes, le récit de ce nouvel amour. Il passe au début de « Je fonds un peu d’amour » à « Je commence à l’aimer », au moment même où Sylvia Monfort lui apprend qu’elle aime quelqu’un d’autre ; il se sent libre et « évite de boire » avant de revoir D. R. — Lemarchand boit beaucoup —, mais la différence d’âge (26 ans) l’inquiète et il hésite à poursuivre une relation restée platonique, « Il me semble que je me suis foutu dans une histoire complètement idiote ».

On reconnaîtra des notations analogues à propos de sa liaison avec la journaliste Claude Sarraute rencontrée l’été 1959 ; il écrit « Il me semble que je me suis inventé amoureux » et, plus tard, au gré des fâcheries et réconciliations, il balance entre « je l’adore » et « je n’ai rien à lui dire ». Quand il est pris par son "amour", occupé par la pensée de l’Autre, Lemarchand écrit différemment : il entre dans le détail de ce qu’il vit, les phrases sont construites, le caractère elliptique, répétitif, de la relation des journées au bureau et des soirées au théâtre disparaît, comme si le temps se dilatait. On lit de même un récit développé de ses journées quand il raconte les vacances dans sa famille ou un séjour en Grande-Bretagne, invité pour des conférences. Mais le moindre grain de sable l’abat et il regrette ce qu’il considère être la médiocrité de sa vie ; lisant le Journal de Paul Léautaud, il note : « Étonnant comme ma vie — et mes emmerdements — ressemble à la sienne » et ajoute « J’en sens le vide, la trivialité, mais ne peux m’en arracher ». Cependant, alors que du matin au soir il reçoit des auteurs, fréquente le monde du théâtre, Lemarchand répète souvent son goût de la solitude — quand une femme qui l’a quitté souhaite reprendre la vie commune, il refuse, « Je suis très franc, lui dis l’envie que j’ai d’être seul ».

Parce que ce Journal, on l’a dit, est une sorte d’aide-mémoire, on n’y trouvera pas de réflexions sur le théâtre (Lemarchand a publié Le Théâtre nouveau, 1947-1968) et fort peu de remarques sur les contemporains. Mais on y suivra au fil des jours un homme cultivé, conscient de ses faiblesses, sans prétention. C’est beaucoup.

Jacques Lemarchand, Journal 1954-1960, édition Véronique Hoffmann-Martinot, Claire Paulhan, 472 p., 32 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 juillet 2020.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lemarchand, journal 1954-1960, édition véronique hoffmann-martinot | ![]() Facebook |

Facebook |

02/09/2020

Emily Dickinson, Un ciel étranger

La Vérité — est immobile —

Une autre forme — se déplace peut-on présumer —

Cela — donc — est mieux pour la confiance —

Quand les plus vieux Cèdres ploient —

Et que les chênes dénouent leurs poings —

Et les montagnes — faibles — penchent —

Un corps si parfait

Qu’il se tient sans un Os —

Une Force si vigoureuse

Qu’elle se maintient sans Support —

La Vérité reste Elle-même — et chaque homme

Qui se fie à Elle — fièrement dressé —

Emily Dickinson, Un ciel étranger, traduction

François Heusbourg, éditions Unes, 2019, p. 85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, un ciel étranger, arbre, vérité, fierté | ![]() Facebook |

Facebook |

01/09/2020

Ghérasim Luca, La paupière philosophale

Un lynx en X

Cet X en linge onirique

n’est qu’un singe

il n’est que le xylène

d’une nymphe unique

qui fixe le ton au xylophone

et qui irrite le X du son

avec un style aphone et unique

Son anagramme est la noix

On rame à pic

dans la voix noire des noix

avec une once de rixe qui nous noie

et avec un gramme de drame

à son poids d’opopanaxe

Ghérasim Luca, La paupière philosophale,

éditions Corti, 2016, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, la paupière philosophale, un lynx en x, anagramme | ![]() Facebook |

Facebook |

01/08/2020

Littérature de partout rouvrira le 1er septembre

| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |