01/07/2020

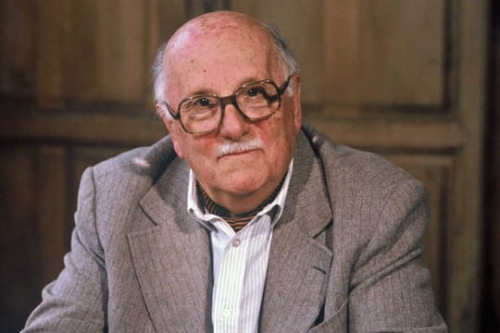

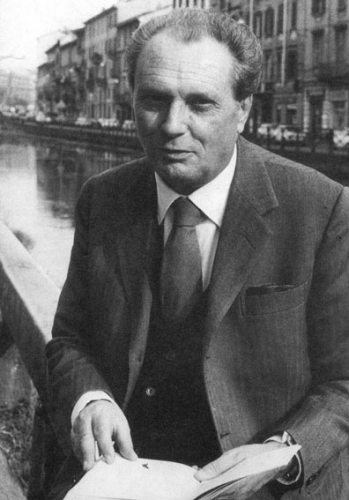

Jean Tardieu,Les tours de Trézibonde

Les volets

Pendus aux murs de la maison comme feuilles aux branches mobiles mais tenus comme les feuilles au grand marronnier de la place par une matinée tournante incertaine triste et joyeuse dorages et d’éclaircies les volets les ns ouverts les autres clos ou bien les mêmes tour à tour le vents les ouvres et les rabat comme autant d’oreilles de lapins famille de lapins famille de volets poursuivis immobiles par le vent qui va-vient par le soleil qui s’endort dans un nuage et se réveille dans un courant d’air le bruit des oreilles de bois de lapins toujours battant les volets de la maison jamais lassés d’indiquer l’heure qui s’ouvre et l’heure qui se ferme la présence ou l’absence des habitants de la maison le temps qu’il fait le temps qui passe qui toujours va qui toujours vient toujours revient sinon pour nous qui partirons mais pour tous ceux qui reviendront.

Jean Tardieu, Les tours de Trézibonde, dans Œuvres, édition J.-Y. Debreuille, Quarto / Gallimard, 2003, p. 1285.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, les tours de trézibonde, les volets, ponctuation | ![]() Facebook |

Facebook |

30/06/2020

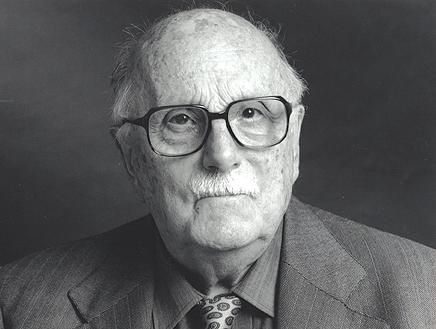

Jean Tardieu, Un mot pour un autre

Le coco du bla-bla

Foin des chichis, flonflons et tralalas

Et des pioupious dur le dos des dadas ?

Loin des cancans, des bouis-bouis, des zozos,

Ce grand ding-ding faisant du du fla-fla

Et fi du fric : c’était un zigoto !

Il a fait couic. Le gaga eu tic-tac

(Zon sur le pif, patatras et crac-crac !),

Dans son dodo lui serra le kiki.

Mais les gogos, les nians-nians, les zazous

Pour son bla-bla ne feront plus hou-hou

La Renommée lui fait kili-kili.

Jean Tardieu, Un mot pour un autre, dans Œuvres,

édition J.-Y. Debreuille, Quarto / Gallimard,

2003, p. 423.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, un mot pour un autre, langue, humour | ![]() Facebook |

Facebook |

29/06/2020

Jean Tardieu, L'Espace et la flûte

Épilogue I

Après avoir effacé

tout ce que d’ombre promet

le sifflement qui me charme

après avoir en ce lieu —

Marsyas clown ou couleuvre _

rejeté toute ma vie

l’horizon clarté n’entend

volumes crevés outres vides

que le très doux glissement

d’une même ligne longue

qui me lie à la surface

Silence ailleurs qu’en moi seul

de rien je gonfle ma joue

dans le signe que je trace

tout l’espace est donné

Jean Tardieu, L’Espace et la flûte, variations

sur douze dessins de Picasso, dans Œuvres,

édition J.-Y. Debreuille, Quarto / Gallimard,

2003, p. 722.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, l’espace et la flûte, épilogue, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

28/06/2020

Anna Akhmatova, Requiem

3 versions de

Requiem : Épilogue, I

Et j'ai appris comment s'effondrent les visages,

Sous les paupières, comment émerge l'angoisse,

Et la douleur se grave sur les tablettes des joues,

Semblables aux pages rugueuses des signes cunéiformes ;

Comment les boucles noires ou les boucles cendrées

Deviennent, en un clin d'œil, argentées,

Comment le rire se fane sur les lèvres sombres,

Et, dans un petit rire sec, comment tremble la frayeur.

Et je prie Dieu, mais ce n'est pas pour moi seulement,

Mais pour tous ceux qui partagent mon sort,

Dans le froid féroce, dans le juillet torride,

Devant le mur rouge devenu aveugle.

Anna Akhmatova, Requiem, traduction du russe par Paul

Valet, éditions de Minuit, 1966, p. 41.

*

J'ai appris comment se flétrissent les visages,

Comment la peur regarde sous les cils baissés,

Comment la souffrance burine sur les joues

Des pages rudes en signes cunéiformes,

Comment les boucles noires et cendrées

Soudain deviennent argentées,

Le sourire se fane sur les lèvres dociles,

Et l'effroi tremble dans un petit rire sec.

Et je ne prie pas pour moi seule,

Mais pour tous ceux qui étaient avec moi là-bas,

Dans un froid de loup et dans un juillet brûlant,

Sous le mur rouge devenu aveugle.

Anna Akhmatova, Poème sans héros, Requiem et autres œuvres,

présentation et traduction de Jeanne et Fernand Rude,

François Maspero, 1982, p. 187.

*

J'ai appris comment se défont les visages,

Comment, sous les paupières, la peur guette,

Comment la souffrance transforme les joues

En dures tablettes gravées de signes cunéiformes,

Comment les boucles noires ou cendrées

Soudat deviennent d'argent,

Comment le sourire se fane sur ls lèvres dociles,

Comment dans un petit rire sec tremble la peur.

Et je ne prie pas seulement pour moi,

Mais pour toutes celles qui étaient avec moi

Dans les grands froids et dans la canicule

Au pied du mur rouge aveugle

Automne 1939

Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes, traduits par

Marion Graf et José-Flore Tappy, La Dogana, 2010, p. 221.

Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, requiem (3 versions) | ![]() Facebook |

Facebook |

27/06/2020

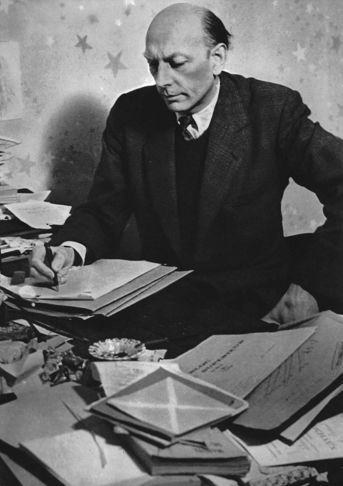

Hebri Michaux, L'étang (texte inédit dans Œuvres complètes)

L'étang

Donne-lui un homme et du temps, il en fait un cadavre, puis il le rejette sur ses bords.

Il le gonfle puis il le rejette.

Lui demeure.

On avait établi des bancs aux alentours où l'on peut s'asseoir.

Ceux qui étaient fatigués venaient auprès de lui fumer de longues pipes.

Un château fut bâti en face.

Ceux qui désormais sont seuls aussi et orphelins et les oisifs volontiers s'approchent de lui qui ne fait rien et les mécontents l'entretiennent des causes de leur spleen, certains disaient, si j'étais noyé, si j'étais cadavre, je serais peut-être plus heureux, et ils réfléchissaient.

D'autres lui jetaient des mottes, des mottes de terre pour colorer sa face.

Il pourrissait les feuilles tombées petit à petit, mais ne sollicitait pas les feuilles encore à l'arbre.

De peu d'utilité à cause de son éloignement, on eût voulu l'approcher plus du village.

Mais voilà, quel charretier s'en serait chargé ?

Et il demeurait.

Il était là et ne venait à personne, ne cherchait point à courir, à souffler, psy, bschu, bschu...

comme l'eau de la rivière qui progresse sur les cailloux, ne recherche pas d'autres poissons que les siens.

Il demeurait.

Henri Michaux, Textes restés inédits du vivant de Michaux, dans Œuvres complètes, III, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2004, p. 1417.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, l'étnd, château, fiction | ![]() Facebook |

Facebook |

26/06/2020

Paul Louis Rossi, Le voyage de Sainte Ursule

(mémoire)

En ce temps-là j’étais dans un pays lointain et j’écoutais

dans le froid crépiter les glaces où luisaient

la flamme des autel et l’or fin

des missels

C’était dans un temps très ancien et je me trouvais dans une

Ville lointaine enfouie autant qu’il m’en

souvienne dans les neiges et pourtant

tiède et familière

Et j’entendais au cœur de cette Ville d’Europe une

musique résonner au fond des rues comme je

suppose doit résonner dans les cours

l’orgue de Barbarie

Et sans doute demeurais-je depuis toujours dans cette

Ville au ciel précieux comme un vieux pastel

qui le soir se teintait de rose

et de violet

Paul Louis Rossi, Le voyage de Sainte Ursule, Gallimard, 1973, p. 17.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, le voyage de sainte ursule, orgue de barbarie, pastel | ![]() Facebook |

Facebook |

25/06/2020

Bernard Vargaftig, Le monde le monde

Feuillage et craie étonnés

Un abîme m’envahissait

La grève sans cacher près de l’éboulis

Ce qui est incomparable

La durée avec le gué

Et les oiseaux là-bas là-bas

Et comme éperdument chancelle en criant

La profondeur des contrées

Vent où la clarté traverse

À nouveau oubli et poursuite

Lilas dont la vivacité se répète

Ombre et première épouvante

Quand tout à coup rien ne manque

Les rochers le pli et ta robe

À l’écart dans l’ensoleillement désert

Emmurée par ton langage

Bernard Vargaftig, Le monde le monde, André Dimanche,

1994, p. 17

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, le monde le monde, abîme, ombre | ![]() Facebook |

Facebook |

24/06/2020

Jean Ristat, La Mort de l'aimé

La Mort de l’aimé, VI

Sur les bords de la loire j’ai perdu mon cœur

Et les flots paresseux ne m’ont rien rendu

L’oiseau ne m’a pas entendu qui s’endort au

Couchant mais qui donc possède sinon le vent

Je me suis enivré sur les bords de la loire

Le vin noir ne m’a rien donné que des larmes

Le sommeil et la froidure comme on voit aux

Gisants dans les églises où brûle l’encens

Sur les bords de la loire pas de pitié

On est vieux sans amour et comme un chien qui traîne

À la recherche d’une âme qui vive et tremble

Ici ou ailleurs que m’importe le désert

Jean Ristat, La Mort de l’aimé (1998) dans Ode pour hâter la venue du printemps, Poésie / Gallimard, 2008, p. 134-135.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, la mort de l’aimé (1998), loire, vent, larme | ![]() Facebook |

Facebook |

Jean-Claude Pirotte, La promenoir magique

Max Jacob il souhaitait

s’ennuyer comme la Loire

je l’ai vue couler dans l’été

depuis longtemps Max était mort

et moi j’avais envie de boire

à Saint-Benoît pour oublier

que vivre étouffe les remords

ou les attire ah je ne sais

ce qui me faisait le plus mal

l’indifférence de la Loire

ou le grande douceur du soir

ou le scandale de l’étoile

qui a mené Max à Drancy

la même étoile que les mages

suivaient avec leur caravane

et qui brille au fond des âges

et dans l’âme de Max aussi

Jean-Claude Pirotte, Le promenoir magique,

La table ronde, 2009, p. 289.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pirotte, le promenoir magique, max jacob, loire, remords | ![]() Facebook |

Facebook |

23/06/2020

Gaspara Stampa (1523-1554), Poèmes

Vous qui écoutez mes poèmes,

ces tristes, tristes voix, ces accents désolés

de mes lamentations, échos de mon amour,

et de mes tourments sans pareils,

si vous savez, en nobles cœurs,

apprécier la grandeur, j’attends de votre estime

pour mes plaintes ieux que pardon, acclamation

leur raison étant si sublime.

J’attends aussi que plus d’un dira : « Heureuse

est celle qui, pour le plus illustre idéal

a subi si illustre épreuve !

Ah ! que n’ai-je eu la chance de ce grand amour,

grâce à un si noble seigneur !

Je marcherais de pair avec telle héroïne ! »

Gaspara Stampa, Poèmes, traduction de l’italien Paul Bachman, Poésie / Gallimard, 1991, p. 57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaspara stampa, poèmes, amour, renaissance | ![]() Facebook |

Facebook |

22/06/2020

Vittorio Sereni, Étoile variable

Lieu de travail

Ces marches où l’escalier fait un coude, tous

ces gens qui passent (et repassent chaque jour :

pour le travail) tournant au coin de l’escalier de la vie.

Usé

par ces réitérants le tapis à cet endroit

sous un froid reflet de lumière. L’hiver comme l’été

et là se refroidit

dans le guet-apens d’une pensée toujours semblable à elle-même

toujours prévue pour cet endroit

toujours pensée pareille

le regard qui là invariablement tombe

chaque jour chaque heure

d’années de travail d’années-lumière

de froid — comme toujours

là commence un automne.

Vittorio Sereni, Étoile variable, traduction P. Renard et B. Simeone, Verdier, 1981, p. 27.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vittorio sereni, Étoile variable, lieu de travail | ![]() Facebook |

Facebook |

21/06/2020

Henri Thomas, La joie de cette vie

Je n’ai pas vécu ce que j’écris maintenant ; je le vis, je le découvre, en l’écrivant — sur le mode de l’écriture, comme on dit en croyant par cette formule expliquer quelque chose.

Un ami — il lui faudrait des qualités que je n’ose rêver de personne, et dont je n’ai pas en moi le modèle. C’est en ce sens que « Ô mes amis, il n’y a pas d’amis ».

Vivre, être, s’exprimer — je ne vois rien de plus — car voir ne passe pas outre.

Une bonne part des ennuis de la vieillesse vient des autres, jeunes ou vieux : ils vous retirent, par prudence ou par indulgence ou par mépris, les outils de la vie, les armes, les fonctions, « dont vous n’avez plus besoin ; Reposez-vous, ce serait risqué, ne vous exposez pas... » Ils n’ont jamais tout à fait raison, mais à la fin, de guerre lasse, par indifférence ou mépris, on lâche prise.

Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1992, p. 30, 32, 45, 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie de cette vie, vivre, ami, vieillesse | ![]() Facebook |

Facebook |

20/06/2020

Emmanuel Laugier, Chant tacite

4 juillet

le lent décroché de l’écrire

: de ne pas

pouvoir écrire selon que le montage

expose aux assauts de ce qui vient

à l’instant même

redistribue les rapports :

- une plaque d’aluminium fondue

du fleuve large frappe l’esprit

qu’en écrire le décroché

à l’échancrure même de la branche basse où je vis

chevaux postés derrière la lisière

en attente

dans ce tableau

une masse de bruns nets un trouble

gagnent l’image par un point de lumière insistante

je ne sais plus si j’avance ici

ou là dans la limite de la vue donnée

il me souvient pourtant

de ramasser les branches sèches éparpillées

d’en faire plus tard un savoir local

dans mon carnet d’y notifier le poids

et parfois l’odeur entêtante

du cheval aiguise

le feu

Emmanuel Laugier, Chant tacite, NOUS, 2020, p. 192.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laugier, chant tacite, écrire, montage, carnet | ![]() Facebook |

Facebook |

19/06/2020

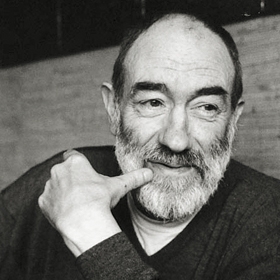

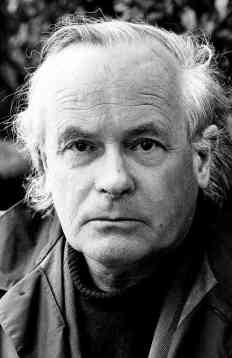

Petr Král, Déploiement

Petr Král, né le 4 septembre 1941, est décédé le 17 juin 2020. Déploiement venait d’être publié par les éditions Lurlure.

La vie urbaine

Sur la périphérie parfois un tramway vide

est dépassé par un camion plein de couverts tintants

On marche

et de l’autre bout de la rue vient

quelqu’un de tout à fait différent

L’ouvrier à l’entrée du métro viennois ignore même

au centre de quelle ville il se dresse. Certains arrivent de divers quartiers

pour chercher en costume sombre un accord commun sur l’estrade

d’autres seulement dans la même brasserie

criaillent à qui mieux mieux

Dans le silence profond de la ville soudain calmée

retentit clairement le mot fructifier

Belle viande vieillie lit-il dans la chaleur

comme obnubilé sur le tableau devant une boucherie

Même la jeune étrangère semble plus âgée dans sa robe blanchâtre

comme si elle avait tout apporté — le corps et le sort — du lointain Boston

Il la regarde et pense qu’il pourrait vivre un roman

avec elle ou du moins l’écrire minutieusement

Puis il voit l’ombre derrière une fenêtre ouverte

près du toit creuser mystérieusement une façade

et sait que rien ne peut être plus excitant

que le regard qu’il plonge dans cette ombre

pour la sonder

Petr Král, Déploiement, éditions Lurlure, 2020, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petr král, déploiement, la vie urbaine | ![]() Facebook |

Facebook |

18/06/2020

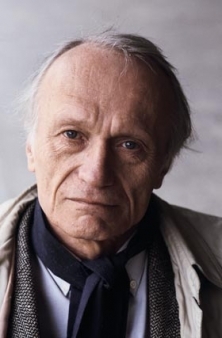

Antoine Emaz, Personne : recension

Le livre reprend quatre poèmes, dont trois parus chacun en édition limitée — deux en 2017, un en 2018 — le dernier dans une anthologie en 2018, et un poème plus ancien (1996), "Personne", lui aussi publié en tirage limité. Il s’ouvre par la question « et donc là qui », à laquelle Antoine Emaz refuse, comme il l’a toujours fait, « d’aboyer / moi moi moi ». Ce n’est pas nier la présence de celui qui écrit mais rappeler qu’il est, d’abord, comme « chaque un », « paquet de viande / bardé de peau » ; le "je" n’est pas ce qui importe, ici mis de côté, sous la forme « j’euh » ou placé entre deux termes — « quelqu’un je ou / personne » — qui renvoient à ce qui est le plus général, comme le "on", toujours adopté dans les poèmes. Refuser l’effusion n’est pas effacer le corps, qui sera « debout / parmi les corps-mots qui bougent » ; il s’en faut d’une lettre pour que l’on entende "corps-morts". Outre "debout", le lecteur reconnaît dans ce premier poème d’autres mots propres à Antoine Emaz, "mur" et, qu’il retrouvera sous une autre forme dans les poèmes récents, le couple "dans (dedans)" / "dehors".

Il s’agit toujours de tenter de restituer quelque chose des émotions à partir de la saisie de la réalité extérieure, non de s’épancher, c’est par ce qu’il retient des choses vues que le sujet apparaît. Le poème "Passants" en est un exemple ; contrairement à la passante dont l’œil « fascine » Baudelaire ("À une passante") et qui suscite chez le "je" des images amoureuses, les passants sur la plage n’ont pas de visage, « passants / rien d’autre », et c’est la désignation elle-même qui entraîne des images et le retour aux « passés », ces temps retrouvés avec « l’œil dedans » : la scène du dehors, elle, est « vide, à nouveau ». À partir des mouvements du dehors naissent plus ou moins vivement des traces du vécu et, comparables aux mouvements des vagues à marée basse quand elles ont perdu leur « énergie », « les êtres passés » qui reviennent à la mémoire sont devenus des « ombres », les images donnent fugitivement l’illusion qu’on revient dans un autre temps, mais seules les vagues « effacent ramènent », parce que « les mêmes / pas les mêmes ».

La mer, le sable et le vent sont les motifs des poèmes des dernières années d’écriture. L’espace se définit fortement par sa stabilité — le sol « serré / sous le pas » —, familier, rassurant parce que paraissant toujours identique à lui-même, les pas s’impriment dans le sable, disparaissent avec les vagues et il suffit de reprendre la marche pour qu’ils soient à nouveau visibles. Ressassement, toutes choses semblant ne jamais se transformer, « sable mer ciel » identiques ici ou ailleurs, ce qui accroît le sentiment d’être seul, dans la solitude, au milieu du paysage. Quand on passe de la plage à la page, les mots échouent à restituer l’apparence d’immobilité du paysage, il est là et cependant manque ce qui le fait vivant, il est maintenant « un lieu sûr sans lieu / nulle part / ici », on peut le répéter mais le vent — le mouvement de la vie — y sera toujours absent.

C’est le mouvement du vent dans des branches, alors images du désordre, qui fait aussi surgir, elles aussi désordonnées, les images du passé, fouillis, avec tout ce qui aurait dû être dit. Rien de ce qui a été vécu ne peut être retrouvé par les mots, de quelque manière que ce soit, et c’est cette illisibilité qui domine quand on cherche à classer ce qui fut, parce que « passent la vie et le sable des gens ».

Quelque chose de la maladie d’Antoine Emaz passe dans les poèmes, mais ce ne sont pas tant les défaillances du corps, la difficulté à se déplacer normalement qui l’indiquent que le sentiment de ne pouvoir restituer ce que le regard perçoit, « on ne sait plus // sans avoir peur », ou de ressaisir autre chose que des bribes dans la mémoire. De là sans doute dans un poème la reprise de la fin du premier vers, « tristesse étrange », de "Semper eadem" de Baudelaire. "Plein air" s’ouvre aussi avec Baudelaire, les premiers mots, « long linceul », venus de "Recueillement" ; "linceul" est, plus avant dans le texte associé à « suaire » ; ces mots sont liés à la mort, tout comme la proximité ensuite de "linge" et de "face" — comment ne pas penser au Christ ? Mais que la vie s’éloigne semble s’inscrire dans la construction même des séquences du poème : le verbe en disparaît presque complètement, comme dans ce fragment, « mots face rien dans leur peu presque vide bleu ». L’allitération du début (rare chez Antoine Emaz), « le bleu du linge qui bat l’air là », est comme un adieu aux ressources de la langue pour le choix d’un dépouillement beckettien, bien lisible dans la fin du poème, « de l’air au bout rien d’être que bruit de langue qui passe dans le vent sous le ciel // c’est encore dire ».

La préface de Ludovic Degroote n’est pas seulement l’hommage d’un ami ; reposant sur une connaissance approfondie des livres d’Antoine Emaz, elle y situe précisément les poèmes de Personne et, suggérant sans pesanteur une interprétation, elle est une invitation à explorer une œuvre brutalement interrompue.

Antoine Emaz, Personne, éditions Unes, 2020, 64 p., 16 64 p., 16 €. Cette note de elcture a été publiée par Sitaudis le 27 mai 2020.

Publié dans Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, personne, éditions unes, recension | ![]() Facebook |

Facebook |