03/11/2020

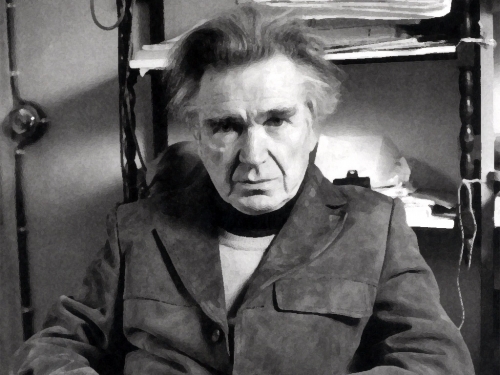

Max Jacob, Art poétique

Suppression dans toute poésie (même non moderne) du style critique cérébral, philosophique, journalistique.

Penser à la matière de la prose, de la peinture, de la musique, c’est très bien : l’avoir er l’oublier c’est mieux.

On ne donne la vie que par l’émotion.

Vous oubliez que l’émotion est le tout. La distinction de votre tempérament vous empêchera d’être vulgaire.

Les œuvres à thèse meurent quand la thèse n’est plus d’actualité. On ne lit plus le Contrat social si on lit encore Germinal.

Max Jacob, Art poétique, dans Œuvres, Quarto/Gallimard, 2012, p. 1361, 1508, 1577, 1577, 1579.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jacob Max | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max jacob, art poétique, émotion, thèse | ![]() Facebook |

Facebook |

02/11/2020

Pierre Reverdy, Le Cadran quadrillé

Derrière le spectacle

La gouttière penche et se détache au bord des tuiles par moments

Des boules vertes et tendres pendant le long du mur

Les hirondelles sortent et entrent par la cheminée

En bas un homme en costume noir regarde la tête en l’air et salue

De la fenêtre on entend sortir une chanson dont les notes se mettent à la portée des

rayons de soleil

Mais il manque cependant quelqu’un et la ruelle ne peut tenir lieu de coulisses

Pierre Reverdy, Le Cadran quadrillé, dans Œuvres complètes, I, Flammarion, 2010, p. 846.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, le cadran quadrillé, spectacle, hirondelle | ![]() Facebook |

Facebook |

01/11/2020

Ludovic Degroote, Si décousu

Sans nous

dans cette réduction où chacun se tient

contre le bruit de sa disparition

nous allons seuls

avec notre solitude

je ne sais ce qu’on sauve

sinon la respiration

qui respire malgré nous

on se manque

je ne sais pas non plus ce qui avance

j’étais né avant moi

dans une mémoire qui ne m’attendait pas

je me suis construit par effacement

c’est ainsi que nous vieillissons

en passant d’une absence à l’autre

aucun de nos âges ne meurt

sans nous

Ludovic Degroote, Si décousu, éditions Unes,

2019, p. 71-72.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, si décousu, sans nous, vieillir | ![]() Facebook |

Facebook |

31/10/2020

Michel Deguy, Poèmes de la Presqu'île

Le miroir

Ville aveuglée à moins que ne la montre

À soi une rivière

Elle tire partage de l’eau

Et s’assied chez soi sur les berges

Un côté garde l’autre ils s’opposent et se voient

La rive se reflète en l’autre

Et chacune soi-même en le fleuve

Lui la dédouble et ainsi la redouble

Et permet qu’elle se connaisse.

Michel Deguy, Poèmes de la Presqu’île,

Gallimard /Le Chemin, 1961, p. 79.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Deguy Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel deguy, poèmes de la presqu’île, ville, fleuve, miroir | ![]() Facebook |

Facebook |

30/10/2020

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-sept, dix-huit

07.09.13

Séparé de tout, séparé de tous.

Toute communauté est une réponse à cette scission générale. Elle camoufle la solitude des corps, l’éparpillement des groupes. Elle tente de désigner ce qui les unit quand tout effort descriptif ne peut que creuser davantage distance et attirance. Le langage fait son œuvre. Il accomplit le paradoxe du vivant : il entretient le sentiment d’un gain de proximité et il approfondit l’abîme.

Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, dix-sept, dix-huit, Poésie/Flammarion, 2020, p. 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, dix-sept, dix-huit, communauté, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

29/10/2020

Annulation du Marché de la Poésie : lettre ouverte au Préfet de police de Paris

|

Annulation du 38e Marché de la Poésie |

|

|

|

Paris, le 27 octobre 2020 Monsieur le Préfet, À l’heure où nous nous décidons de vous écrire, pour la première fois de son histoire, le Marché de la Poésie ne s’est pas tenu. Vous avez en effet, Monsieur le Préfet, décidé de vous complaire dans un silence ambigu et de ne pas répondre aux demandes prudentes de la Foire Saint-Sulpice sur la poursuite de ses activités en un lieu ouvert. L’immédiate conséquence de votre mutisme fut l’annulation des événements à venir de cette Foire et, par conséquent, du 38e Marché de la Poésie pour lequel nous avions, dans le strict respect des mesures sanitaires, tout mis en œuvre pour suivre les gestes barrières et maîtriser le flux du public. Dans le même temps, vous autorisez que se tienne dans un lieu fermé, en l’occurrence le Carreau du Temple, un Salon intitulé « Les galeristes », dédié à l’art contemporain, ce dont nous nous réjouissons pour ses organisateurs. Mais, ce double régime manifeste une incohérence décisionnelle patente et s’apparente à une grave injustice relevant d’un acte arbitraire sans justification publique, véritable fait du prince. Ainsi, alors que les marchés alimentaires sont autorisés, qu’un grand nombre de manifestations sportives ont lieu, de nombreux événements culturels comme le nôtre se voient-ils interdits car la préfecture de police, sous votre autorité, en déciderait seule, arbitrairement. Votre rôle de Préfet n’est-il pas pourtant d’être au service de la République et de ses valeurs, dont les fondements sont « Liberté – Égalité – Fraternité » ? Certes, le Marché de la Poésie n’appartient pas au secteur des « industries culturelles ». Il se tient aux côtés d’artisans de la culture qui œuvrent pour la faire vivre sous ses formes les plus modestes, souvent les plus fragiles mais non moins essentielles. Leurs enjeux économiques n’ont pas la même ampleur que ceux des grandes structures. Toutefois, ces artisans de la culture que le Marché de la Poésie défend et promeut ont tout autant le droit que quiconque d’exercer leur métier et de rencontrer leur public. En pratiquant cette politique du silence, vous leur avez ôté ce droit citoyen, et le domaine du livre, celui de la petite édition, de l’édition de création et de poésie, en sont les victimes dont vous êtes responsables. Ainsi, ne se sont déroulés cet automne ni le Salon de la Revue, ni le Salon de L’Autre Livre, ni le Salon Page(s), ni le Marché de la Poésie. Tous ces artisans dans leur diversité connaissent depuis mars dernier, une année particulièrement difficile. Ces « petites entreprises » culturelles ont elles aussi leur poids économique. De nombreux fournisseurs en dépendent et vous les privez ainsi de revenus. Vous, Préfet de police de Paris, avez donc enfoncé le dernier clou, donné le coup de grâce à ce corps de manifestations littéraires et artistiques. Votre impéritie, Monsieur le Préfet, n’a d’égal que le mutisme des institutions – locales, régionales ou nationales – qui s’exemptent de toute responsabilité, vous laissant en ce domaine la seule capacité d’être ni juste, ni équitable. Sans doute avez-vous cru que la flamme de ces derniers jours dans nos démarches pour obtenir quelque explication n’allait faire que peu de fumée et que, tel un feu de paille, elle allait s’éteindre tout aussi vite qu’elle s’était allumée. C’était vous tromper, car, lorsque nous avons appris que certaines manifestations étaient autorisées et d’autres non, sans raisons légitimes, nous avons immédiatement décidé de raviver notre feu de questions et de le rendre public. Que le domaine de la poésie, Monsieur le Préfet, vous soit étrange, voire étranger, ne vous donne nullement aucun droit de lui faire subir une inégalité de traitement et de défavoriser ainsi le livre et la culture, comme vous le faites si violemment en l’occurrence. Peut-être porterez-vous, Monsieur le Préfet, dans un avenir proche, la responsabilité d’avoir participé à la disparition d’un certain nombre de manifestations dont le dessein ponctuel n’était que de défendre, en toute conscience et respect des contraintes d’aujourd’hui, un univers culturel à taille humaine. Nous n’avons d’autre vocation que de porter le mot, la pensée, la parole. De par votre présent exercice du pouvoir de police, vous aurez pratiqué à l’égard du Marché de la Poésie ainsi qu’à celui des éditeurs de création, ce qui ressemble fort à une forme de censure. Vous aurez manifesté par votre silence un insupportable mépris pour nos activités. Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à nos sentiments de la plus grande distanciation sociale.

yVES bOUDIER (président) & vINCENT gIMENO-pONS (délégué général), association c/i/r/c/é |

28/10/2020

Paul-Jean Toulet, Contrerimes

XLIII

Ainsi, ce chemin de nuage,

Vous ne le prendrez point,

D’où j’ai vu mon sourire au loin

Votre brillant mirage ?

Le soir d’or sur les étangs bleus

D’une étrange savane,

Où pleut la fleur de frangipane,

N’éblouira vos yeux ;

Ni les feux de la luciole

Dans cette épaisse nuit

Que tout à coup perce l’ennui

D’un tigre qui miaule.

Paul-Jean Toulet, Contrerimes,

dans Œuvres complètes, Bouquins

/ Robert Laffont, 1986, p. 18.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul-jean toulet, contrerimes, chemin, étang, luciole | ![]() Facebook |

Facebook |

27/10/2020

Michel Leiris, Le ruban au cou d'Olympia

Qu’Édouard Manet y ait songé ou non, son Olympia est agencée de manière telle que plusieurs tiges du somptueux bouquet de l’amour charnel se trouvent rassemblées dans la pièce exiguë qui constitue le décor :

la cible du désir (Olympia que font plus nue son ruban et autres menus accessoires) ;

l’appel à des ardeurs étrangères au monde journalier (la camériste à chaude couleur de peau et vêture d’un autre climat) ;

l’obscurité d’un mystère qui se laisse toucher mais nulle caresse ne séduire (le chat noir).

Michel Leiris, Le ruban au cou d’Olympia, Gallimard, 1981, p. 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, le ruban au cou d’olympia, édouard manet, désir, mystère | ![]() Facebook |

Facebook |

26/10/2020

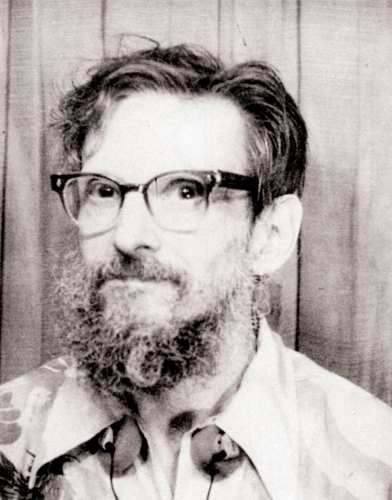

François Leperlier, Les ennemis jurés d'Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine

Prise de position publiée par Sitaudis le 23 octobre 2020

Chers Amis et Camarades, je vous adresse un texte de François Leperlier, auteur notamment de Destination de la poésie (édit. Lurlure) et de plusieurs essais sur Claude Cahun. Ce texte revient sur la tentative de panthéonisation de Rimbaud et Verlaine, pour nous inqualifiable.

Je vous invite à le co-signer.

Comme il ne s’agit pas d’une pétition à proprement parler (mais plutôt d’une prise de position), il vous suffira de me donner votre accord (à l’adresse chvavar@gmail.com)

Ce texte sera ensuite envoyé à quelques revues, à des sites et revues poétiques, etc.

Il s’agit pour nous de prendre date, de marquer le coup.

Nous vous serions reconnaissants de le diffuser dès maintenant, avec cette présentation, à vos connaissances.

Grand merci et salut fraternel à tous,

Ivar Ch’Vavar

21 octobre 2020.

Les ennemis jurés d’Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine

Une pétition fut ouverte en septembre 2020, patronnée par une douzaine de ministres, pour demander sérieusement l’entrée conjointe d’Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine au Panthéon.

Si l’on considère les nombreuses protestations qui n’ont pas tardé à s’exprimer, on peut juger que la plupart des contre-arguments ont été présentés, avec une diligence dont on ne peut que se féliciter[1]. La panthéonisation des deux poètes, dont l’œuvre et la vie marquent le plus complet désaveu de ce qu’elle représente, serait autant une bouffonnerie inepte qu’une formidable escroquerie intellectuelle.

Déjà, en 1927, les surréalistes ont dû s’élever contre l’édification d’une statue de Rimbaud à Charleville. A peu de choses près, le réquisitoire, qui met déjà en cause la morale du ressentiment, pourrait être resservi tel quel : Il fut toujours contre tout ce qui est, vous faites semblant de l’avoir oublié. N’essayez pas de tricher : vous n’élevez pas une statue à un poète « comme un autre », vous élevez cette statue par rancune, par petitesse, par vengeance. Vous voulez réduire celui qui admirait « le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne ».

« Le drapeau va au paysage immonde ».

L’hypocrisie étend la hideur de sa main sur les hommes que nous aimons pour les faire servir à la préservation de ce qu’ils ont toujours combattu. « Je ne comprends pas les lois ; je n’ai pas le sens moral, je suis une brute : vous vous trompez ».[2]

Mais, l’entreprise d’aujourd’hui ne vise pas seulement à rendre Rimbaud et Verlaine compatibles avec un monde qu’ils n’ont cessé de rejeter ; elle n’eût certainement jamais germé si elle n’avait été surdéterminée par des motifs et des enjeux d’un autre ordre.

Il s’agit expressément de tirer argument d’un rapport amoureux, et de satisfaire au désir de voir entrer un couple homosexuel au Saint des saints de la République... On en est là ! Au risque de laisser penser que tout le reste n’est que prétexte ou littérature.

On nous sert un roman politiquement correct du temps d’un compagnonnage passionnel que Rimbaud dût fuir. On escamote les rêveries et les conduites hétérosexuelles ou bisexuelles, aussi avérées chez l’un que chez l’autre. On écarte soigneusement la diversité des amours de Verlaine, alternant les femmes et les hommes, porté vers l’orgie, les prostituées, les « galopins aux yeux de tribade », ou les « galopines »[3], on refoule ses tentatives de « féminicide » (!) sur sa mère, puis sur sa femme, qui annonçaient les coups de revolver de Bruxelles contre Rimbaud. Bizarrement, dans l’environnement sinistre et moralisateur que nous vivons, on s’attendrait plutôt à ce que notre cher Verlaine se retrouve dans le collimateur de « balance ton porc » plutôt que dans la crypte du Panthéon !

Mais, il s’agit ici de faire avant tout valoir une cause et non d’établir une vérité. On s’applique à un exercice de déconstruction et de censure, qui ruine le sens et manipule les faits, sur fond de nihilisme intellectuel. Toute contestation, y compris la plus légitime, la plus pertinente, se voit systématiquement mise au compte de l’homophobie ! Chantage intolérable et pitoyable, qui finira par s’user comme le reste. On va même jusqu’à vouloir nous ahurir en prétendant que les opposants à la panthéonisation des poètes révoltés sont rien moins que des suppôts de l’ordre moral ! Ces gens-là, que le ressentiment égare, sont prêts à n’importe quoi !

Depuis quand l’orientation sexuelle est-elle censée fournir un atout décisif pour bénéficier des honneurs (s’ils en sont !) de la République… ? Verra-t-on bientôt s’allonger indéfiniment une liste de grands prétendants où, posée comme un critère, la « foi sexuelle » (Claude Cahun) des uns sera mise en concurrence avec celle des autres ? Il faudra peut-être que certains s’efforcent de surmonter leur sexe pour avoir les idées claires !

En tout cas, s’il y en a un qui se réjouit au cimetière de Charleville, c’est bien Paterne Berrichon ! Voir son beau-frère, absous de ses frasques, devenu bien respectable, encensé par les autorités et les nouveaux donneurs de leçon de morale, le voir faire son entrée en grande pompe au Panthéon, il n’eût jamais osé y songer !

[1] cf. entre autres, A. Borer (La Croix, 15.09.2020), N. MP Meyer (Contrepoints, 14.09.2020), Collectif, Le Monde (18 sept.2020), L. Rabouille (Causeur, 19.09.2020), Christian Rioux (Le Devoir, 24 septembre 2020),D. Saint-Amand (Libération, 16.09.2020), J.-L. Steinmetz (L’humanité, 25.09.2020) , et la tribune de D. de Villepin (Le Monde , 3 octobre 2020) .

[2] Permettez ! 23 octobre 1927.

[3] « Odilon, un gamin, mais monté comme un homme » (Hombres)

« Jusqu’aux jolis tétins d’infante

De miss à peine en puberté (...) » (Femmes)

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois leperlier, les ennemis jurés d'arthur rimbaud et de paul verlaine | ![]() Facebook |

Facebook |

25/10/2020

John Donne, Poésie

L’automnale (élégie IX)

Beautés de printemps et d’été n’ont plus de grâce

Que ne m’en a montrée un visage d’automne.

Les jeunes beautés imposent l’amour : c’est viol ;

Celle-ci le conseille : on ne peut que céder.

Fût-il honteux d’aimer, ici n’est nulle honte,

Car notre affection prend le nom de respect.

En sa jeunesse elle eut son âge d’or ? C’est vrai,

Mais, éprouvé souvent, cet or est toujours neuf.

Elle a connu le temps des torrides ardeurs,

Et voici le climat plus doux de son tropique.

John Donne, Poésie, traduction Robert Ellrodt,

Imprimerie nationale, 1993, p. 215.

L’automnale (élégie IX)

Les couleurs du printemps et de l’été sont pâles

Près de certain visage aux grâces automnales.

Une jeune beauté vous contraint de l’aimer ;

C’est viol. Celle-ci plaît, et vous sait garder.

L’Amour fût-il honteux, il garde ici la face

En prenant du Respect et le nom et la place.

Sa jeunesse, il est vrai, était son Âge d’Or :

Mais, souvent éprouvé, son or est neuf encor.

Jadis fut ssa saison torride et implacable ;

Son climat tropical est ores tolérable.

John Donne, Poèmes, traduction de ce poème Jean

Fuzier, Poésie / Gallimard, 1991, p.49.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john donne, affection, respect, âge d'or | ![]() Facebook |

Facebook |

24/10/2020

Cioran, Syllogismes de l'amertume

Une poésie digne de ce nom commence par l’expérience de la fatalité. Il n’y a que les mauvais poètes qui soient libres.

Une vogue philosophique s’impose comme une vogue gastronomique : on ne réfute pas plus une idée qu’une sauce.

Au rebours des plaisirs, les douleurs ne conduisent pas à la satiété. Il n’est point de lépreux blasé.

Rien ne nous flatte tant que l’obsession de la mort ; l’obsession, et non la mort.

Cioran, Syllogismes de l’amertume, Idées / Gallimard, 1976, p. 30, 31, 59, 59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : une poésie digne de ce nom commence par l’expérience de la fatal, les douleurs ne conduisent pas à la satiété. il n’est point de , et non la mort. cioran, syllogismes de l’amertume, fatalité, obsession, philosophie, douleur | ![]() Facebook |

Facebook |

23/10/2020

Esther Tellermann, Corps rassemblé

Je la vis

suspendue sur

le temps

ou le bord

des orages

parfois le contour

du sein

fut la viole où

s’étire

ce qui

doucement

souligne

la forme

d’un destin

Esther Tellermann, Corps rassemblé,

éditions Unes, 2020, p. 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, corps rassemblé, temps, orage, destin | ![]() Facebook |

Facebook |

22/10/2020

Etienne Faure, Cinq traversées à pied

5

Par la fenêtre orientée à l’est le O du soleil

levant rougit le zinc des toits, le jour

est incertain, les nôtres aussi, à regarder

s’en venir l’avenir comme ça, en bras

de chemise accoudés, tête ancienne en forme

de gargouille prête à gerber sur le monde

le jour et les bruits se lèvent en même temps,

non ce n’est pas réel, la ville au réveil ne cesse

de déverser par les ouvertures des clameurs

de gens assassinés, doublées des sirènes

du salut, gyrophare blême, ce n’est pas une vie,

sortir, il faut sortir par les pieds, par les textes, un

début de poème, le voici :

Longtemps j’eus un réveille-matin en plastique

acheté en Allemagne de l’est – RDA, DDR -,

frêle et maigre, inapte au travail je le tapais pour qu’il

arrête de sonner, acerbe ; en rétorsion

le lendemain il était muet, bloqué à la frontière

de rêves trop anciens, ne me réveillant plus,

c’était

au temps où nous vivions de simples pressions à fleur

de peau, partout des boutons réels à enfoncer

premiers contacts tactiles avec le monde

dès le matin plus ou moins réel dans la réelle

société plus décriée qu’un poème ancien, virgule…

Sans un regard pour le miroir il met son chapeau,

hésite à prendre un imper, d’un coup d’œil

à la vitre, la pluie semble assez peu probable

et puis après toute une vie de labeur et d’incon-

fort les dieux sont avec lui, la chance à nouveau sourit

dans la rue, les femmes sur son passage abandonnent

la sente de leur parfum menant à leur secret

souvenir de polichinelle qui les rattrape

place de la République, grosse épingle à nourrice

accrochant les quartiers épars ensemble

comme il en fut de la patrie, la Commune, la nation,

puis emprunte le bras de fer surplombant le canal,

son eau verrouilleuse –c’est le mot tellement

son indéfectible vert est rouille –

il y a près des quais des poulbots avec

cet air victorieux que donne un bonbec dans la bouche

à 7 ans, claquant la langue en signe de

joie, réussite, entière satisfaction

de l’instant et de soi, à la gare

ancienne et contemporaine, l’horloge indique l’heure

en vigueur, fuseau inchangé, corbeaux perchés sur la

corniche, en bas renards qui glapissent,

au croisement – noble étendard du prolétaire–

avec la feue ceinture rouge des boulevards,

revoici l’incarnat des arbres que des feuilles quittent,

mini-christs descendus de croix quand l’heure

n’est plus au prochain, mot usé quoique proche aussitôt

qu’on erre, ras du sol, à pied dans la ville.

Rien d’authentique, que du toc dans ce quartier,

le monde est notation, sans fin évalue

–j’aime, j’aime pas, j’aime à 3,5 sur 5–

et l’âge est déjà blâme, avertissement, renvoi

aux temps révolus du cent à l’heure où vivre

jusqu’à cent ans était prouesse, narration naïve

– trop tard, revenir sur ses pas ce serait

rebrousser phrase, chemin, récit de la marche ;

au Terminus de sa voix aigre il

acidule un peu l’atmosphère, atmosphère

des pensées au comptoir occupées à

boire lentement, formuler des sentences

alcalines, pH neutre, au calme entre deux godets,

par trop fatigué des pieds, des mots et des

enjambements, beautés distraites, à retrouver plus tard

le rire dans un autre bar où l’on danse

à la télé la jota, ferveur des bras levés

tous en même temps, forêt de castagnettes

et de poings au-dessus du zinc.

ne plus rentrer

Etienne Faure, Cinq traversées à pied, publié par remue.net.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, cinq traversées à pied, ne plus rentrer | ![]() Facebook |

Facebook |

21/10/2020

T. S. Eliot, Premiers poèmes

Matin à la fenêtre

La vaisselle du breakfast tinte dans les sous-sols

Et le long des trottoirs piétinés de la rue

J’ai conscience que l’âme humide des servantes

Perce languissamment aux entrées de service,

Les vagues rousses du brouillard lancent sur moi

Du fin fond de la rue des visages distors

Tirant d’une passante à la jupe boueuse

Un sourire sans but qui flotte dans les airs

Et s’évanouit le long des toits.

Oxford, 1915

T. S. Eliot, Premiers poèmes, dans Poésie, traduction

Pierre Leyris, Seuil, 1969, p. 19.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : t. s. eliot, premiers poèmes, observation, pierre leyriss | ![]() Facebook |

Facebook |

20/10/2020

Lois Wolfson, Le Schizo et les Langues

La mère du schizophrène fréquemment oubliait où elle avait temporairement placé quelque chose. Alors, elle cherchait partout dans l’appartement pour le retrouver, courant de chambre en chambre, regardant au-dessous de ceci et au-dessus de cela, même examinant l’intérieur des placards, aussi déplaçant tous les oreillers du divan tout en fouillant ce meuble, jetant des coups d’œil sur les tables, sur les lits, sur le réservoir de la chaise percée, naturellement fouillant ses poches et ceci plus d’une fois. Toutefois, elle semblait quelque heureuse d’avoir une excuse de moins ou plus déranger les autres avec son affaire, soit son mari, soit son fils, soit tous les deux.

« Où sont mes lunettes ? » hurlerait-elle soudain, par exemple. « Je les avais il y a seulement deux minutes ! Les as-tu vues, mes lunettes ? J’ai déjà le vertige à force de les chercher ... »

Louis Wolfson, Le Schizo et les Langues, préface de Gilles Deleuze, Gallimard, 1970, p. 64.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis wolfson, le schizo et les langues, préface de gilles deleuze, perte, luunettes | ![]() Facebook |

Facebook |