25/01/2021

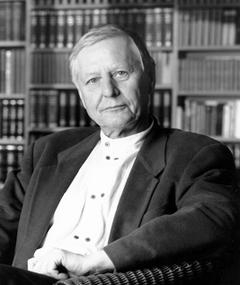

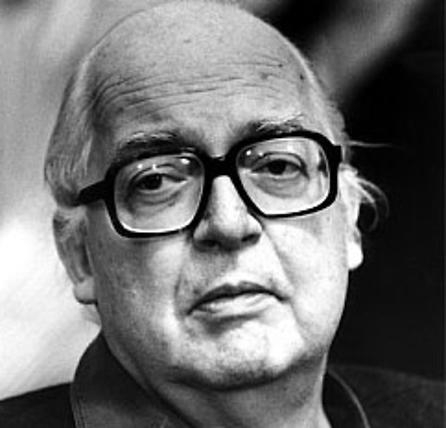

Hans Magnus Enzensberger, Le bref été de l'anarchie

[La guerre d’Espagne]

Les premiers volontaires arrivèrent de France début août ; c’était des anarchistes français et italiens. Ils avaient gagné Barcelone par les Pyrénées pour prendre part à la lutte ouvrière contre le fascisme international. Ils s’enrôlèrent dans des unités espagnoles et allèrent se battre sur le front aragonais. Bientôt suivirent de plus grandes bandes d’antifascistes italiens de toutes tendances : anarchistes, socialistes, syndicalistes et libéraux. Les volontaires italiens formèrent la brigade Garibaldi. Elle se distingua particulièrement dans les combats d’Huesca. D’innombrables anarchistes, socialiste, libéraux perdirent la vie dans ces batailles. Septembre 1936 vit la fondation de la colonne « Sacco et Vanzetti », composée de combattants internationaux. Elle se joignit aux unités commandées par Durruti. Le nombre total de ces miliciens internationaux n’a pas dû dépasser trois mille. On savait peu de choses d’eux à ‘étranger. Ils ne relevaient pas des brigades internationales organisées par les communistes.

Hans Magnus Enzensberger, Le bref été de l’anarchie, traduction Lily Jumel, Gallimard, 1975, p. 234.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hans magnus enzensberger, le bref été de l'anarchie, guerre d'espagne, anarchiste, volontaire | ![]() Facebook |

Facebook |

24/01/2021

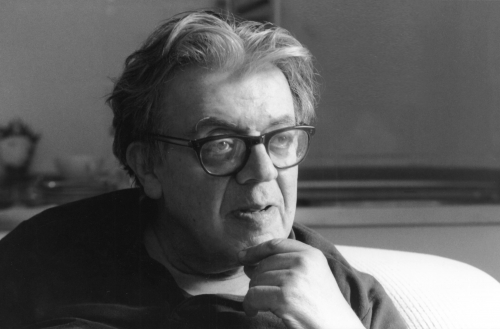

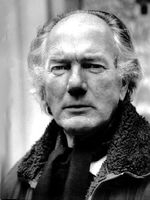

Erich Fried, Les enfants et les fous

Saint Georges et son dragon

On raconte que saint Georges vint de Cappadoce et qu’il tua un dragon qui voulait dévorer une jolie fille. La légende aime les données simples et les héros compréhensibles. On ne rapporte nulle part que saint Georges a aimé le dragon.

Il connaissait son dragon depuis son enfance, à un âge où les vires et les vltes du tournoi, sous les arbres à l’écorce rugueuse et tapissée de mousse, étaient plus importantes pour lui que toutes les méditations sur la beauté ou la disgrâce, sur l’excellence ou la médiocrité de son compagnon de jeuPlus tard également, lorsque le petit Georges, qui portait sa première armure légère, commença à comprendre que son ami était différent de lui, il repoussa aussitôt de telles pensées. Il les oublia, comme il oubliait les tristes rangées de chiffres alignées par son sévère maître en calcul. Non, il ne voulait tenir compte d’aucune différence. Il s’en tenait plutôt à ce que lui et son camarade de jeu avaient pensé en commun.

Erich Fried, Les enfants et les fous, traduction Jean-Claude Schneider, Gallimard, 1968, p. 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, les enfants et les fous, saint georges et son dragon, conte | ![]() Facebook |

Facebook |

23/01/2021

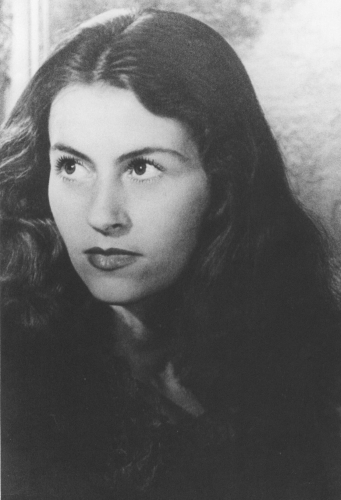

Unica Zürn, L'Homme-Jasmin

L’Homme-Jasmin

Une nuit, au cours de sa sixième année, un rêve l’emmène derrière un haut miroir, pendu dans un cadre d’acajou au mur de sa chambre. Ce miroir devient une porte ouverte qu’elle franchit pour parvenir à une longue allée de peupliers menant tout droit à une petite maison. La porte en est ouverte. Elle entre et se trouve devant un escalier qu’elle monte. Elle ne rencontre personne ; La voilà devant une table sur laquelle il y a une petite carte blanche. Quand elle la prend pour y lire le nom, elle s’éveille. Ce rêve lui fait une si forte impression qu’elle se lève pour pousser le miroir sur le côté Elle trouve bien le mur mais pas de porte.

Prise d’un inexplicable sentiment de solitude elle se rend, le matin même, dans la chambre de sa mère — comme s’il était possible de retourner dans ce lit, là d’où elle est venue — pour ne plus rien voir.

Une montagne de chair tiède où l’esprit impur de cette femme est enfermé s’abat sur l’enfant épouvantée. Elle s’enfuit, abandonnant à tout jamais la mère, la femme, l’araignée !

Unica Zürn, L’Homme-Jasmin, traduction Ruth Henry et Robert Valançay, préface André Pieyre de Mandiargues, Gallimard, 1971, p. 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : unica zürn, l’homme-jasmin, l'homme-jasmin, rêve, mère | ![]() Facebook |

Facebook |

22/01/2021

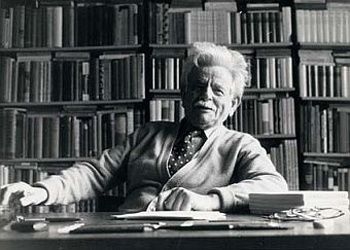

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes

Les petits préjugés d’un sou (vertus) (vérités).

Il a décrit cela dans 6 in-octavo bien gras.

Il comprenait toutes les nuances de déclinaison et d’inclinaison du chapeau.

L’art, si bien cultivé aujourd’hui, de rendre les gens mécontents de leur sort.

Les saints sculptés ont eu beaucoup plus d’influence dans le monde que les saints vivants.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes, traduction Marthe Robert, Denoël, 1985, p. 31, 35, 35, 43, 46.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg christoph lichtenberg, aphorismes, marthe robert | ![]() Facebook |

Facebook |

21/01/2021

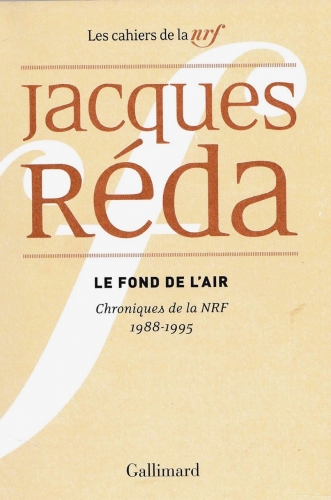

Jacques Réda, Le Fond de l'air : recension

« Ainsi va le monde »

Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.

Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.

"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »

Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.

Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.

Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »

Et, en effet, nous supportons tout cela.

Le commentaire de sitaudis.fr

"Chroniques de la NRF" (1988-1995)

Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2020

128 p.

12,50 €

« Ainsi va le monde »

Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.

Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.

"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »

Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.

Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.

Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »

Et, en effet, nous supportons tout cela.

Jacques Réda, Le Fond de l’air, ‘’Chroniques de la NRF’’, (1988-1995), Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2019, 128 p., 12,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 7 décembre 2020.

Publié dans RECENSIONS, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l'air : recension | ![]() Facebook |

Facebook |

20/01/2021

Peter Handke, Images du recommencement

Quand de toute la journée je ne vais pas dehors dans ma « campagne » (ça peut très bien être la limite même de la ville) je me sens sale, en tout cas comme quelque chose à nettoyer.

Je suis content que tant de gens soient fourrés dans leurs voitures et qu’on ne les voie pas.

Des gens cultivés sont peut-être comme tous les autres mais en tant qu’inconnus, ils sont plus supportables que les autres.

Une beauté que je n’ai pas conquise moi-même me fait à chaque fois un peu peur.

C’est l’abattement qui s’installe quand je ne peux plus que dire à tout ce qui existe : « et alors ? »

Peter Handke, Images du recommencement, traduction G.-A. Goldschmidt, Christian Bourgois, 1987, p. 41, 42, 45, 46, 53.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter handke, images du recommencement, campagne, nature, culture | ![]() Facebook |

Facebook |

19/01/2021

Peter Handke, Images du recommencement

« Maintenant je sais comment le dire » : c’est cela écrire.

Pensé en direction du bateau qui passait : rien en moi ne survivra, mais maintenant je suis assis là et vous me voyez.

Une pelouse tondue, toute pelouse est une offense pour les yeux.

Avant chaque rencontre : pense au trajet qu’a fait l’autre.

Je ne me laisse expliquer que si cela explique tout le monde.

Peter Handke, Images du recommencement, traduction G.-A. Goldschmidt, Christian Bourgois, 1987, p. 30, 32, 37, 37, 40.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter handke, images du recommencement, écrire, présente, l'autre | ![]() Facebook |

Facebook |

18/01/2021

Friedrich Dürrenmatt, La Ville

Le piège

C’est dans la rue que je sentis pour la première fois son regard au milieu de la foule. Je m’arrêtai ; lorsque je me retournai cependant, je ne remarquai personne qui m’observait. Je ne voyais que ce flot de passants qui remplit le soir les rues de la ville : hommes d’affaires se perdant dans les auberges, amoureux devant des étalages, femmes accompagnées de leurs enfants, étudiants, prostituées bavardant leurs premiers pas avant la tombée de la nuit, écoliers sortant par ribambelles de leurs écoles ; et pourtant la certitude de me mouvoir à son ombre, dès cet instant, ne me quitta plus. Souvent, je sursautais en sortant de chez moi car je savais qu’à la même seconde il quittait l’entrée de la cave où il s’était caché, de la lanterne à laquelle il était appuyé, et qu’il repliait le journal qu’il avait feint de lire, bien décidé à repartir à ma poursuite, pour se cacher de nouveau dès que je m’arrêtais à l’improviste. Il m’arrivait d’ailleurs souvent de rester immobile au même endroit pendant des heures, ou encore de revenir sur mes pas dans l’espoir de le rencontrer. Puis m’étant habitué à cette peur indéfinissable qu’il m’inspirait, je commençais après plusieurs semaines il est vrai, à lui tendre des pièges ; le gibier devenait dès lors, lui aussi, chasseur.

Friedrich Dürrenmatt, La Ville, traduction Walter Weideli, L’Âge d’Homme, 1974, p. 81-82.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich dürrenmatt, la ville, piège, esion, peur | ![]() Facebook |

Facebook |

17/01/2021

Robet Walser, Nouvelles du jour

La demande en mariage

Tout aussi certaines que l’existence de proses simples ou de proses tarabiscotées — ou disons somptueuses — m’apparaissent les chances qu’il existe des hommes, respectivement des femmes, gracieux ou disgraciés. C’est avec une représentante plutôt disgraciée que jolie de la moitié de l’humanité qui peut prétendre à nos égards que j’ai eu hier à une heure qui n’a pas besoin d’être divulguée, soit en plein milieu du bouillonnement tourbillonnant de la ville, une conversation raisonnable à mon avis, qui porta entre autres sur un sujet qui certes ne manque pas d’intérêt et qui, soulignons -le crûment, est devenu une sorte de science à la mode : l’astrologie. Récemment, un contemporain assez jeune, c’est-à-dire pas encore vieux, m’a présenté d’un geste timide en quelque sorte, son horoscope, et ici, je me plais à faire une déclaration que l’on comprendra sans doute sans peine, à savoir que pour ma part, jamais il ne me viendrait à l’idée de soumettre l’horoscope que quelque astrologue aurait pu m’établir à l’une de mes connaissances, fût-elle la plus digne de confiance.

Robert Walser, Nouvelles du jour, traduction Marion Graf, éditions Zoé, 2000, p. 69-70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert walser, nouvelles du jour, la demande en mariage, horoscope | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2021

Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein

[...] Moi non plus je n’aime pas les promenades, mais avec des amis, je fais des promenades, et de telle manière que ces amis s’imaginent que je suis un promeneur passionné, car je me promène toujours de manière si théâtrale qu’ils n’en reviennent pas. Je n’ai absolument rien d’un promeneur, et je ne suis pas davantage un ami de la nature, ni quelqu’un qui connaît la nature. Mais quand des amis sont à, je marche de telle manière qu’ils s’imaginent que j’aime me promener, que j’aime la nature et que je connais la nature. Je ne connais absolument pas la nature et je la déteste parce qu’elle me tue. Je ne vis dans la nature que parce que les médecins m’ont dit que si je voulais survivre, il fallait que je vive en pleine nature, c’est la seule raison. En réalité, j’aime tout, sauf la nature, car la nature me met mal à l’aise, et j’ai appris à connaître dans ma chair et dans mon âme ce qu’elle a de mauvais et d’implacable, et comme je ne peux contempler ses beautés qu’en songeant en même temps à ce qu’elle a de mauvais et d’implacable, elle me fait peur et je l’évite tant que je peux.

Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein, traduction Jean-Claude Hémery, Gallimard, 1985, p. 74-75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, le neveu de wittgenstein, promenade, nature | ![]() Facebook |

Facebook |

15/01/2021

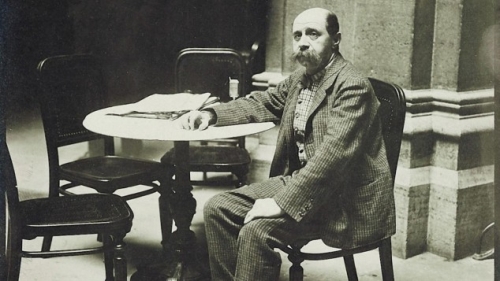

Elias Canetti, Histoire d'une jeunesse, La langue sauvée

Lectures de jour et lectures de nuit

[Ma mère] vivait dans l’attente du soir, plus précisément d el’heure où nous serions au lit et où elle pourrait retourner à sa lecture. C’était l’époque où elle lisait Strindberg. Je restais éveillé dans mon lit et je voyais, par-dessous la porte, le reflet de la lumière en provenance du salon. Elle était là, agenouillée sur sa chaise, les coudes plantés sur la table, la tête reposant sur le poing droit, devant elle, une haute pile de volumes jaunes, les œuvres de Strindberg. À chaque anniversaire et à Noël, la pile s’augmentait d’un volume, c’était l’unique chose qu’elle souhaitait recevoir de nous. Je n’avais pas le droit de lire ces livres et

cela me mettait dans tous mes états. Cependant je n’en ouvris jamais aucun à son insu. J’aimais cette interdiction et il me semble d’ailleurs que j’étais d’autant plus fasciné par les livres jaunes qu’il m’était défendu de les lire. Rien ne me rendait plus heureux que de lui faire présent d’un nouveau volume dont je ne connaissais que le titre.

Elias Canetti, Histoire d’une jeunesse, La langue sauvée, traduction Bernard Kreiss, La Livre de Poche, 1984, p. 230-231.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elias canetti, histoire d’une jeunesse, la langue sauvée, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

14/01/2021

Christian Enzensberger, Essai de quelque envergure sur la crasse

Quand je déclare que je suis juif, il se produit ceci : à ces trois mots monosyllabiques apparaît dans l’air une minuscule boule blanche élastique, à peu près de la grosseur d’un pois, entre mon visage et celui de mon interlocuteur, et lui bondit dans la bouche. Là-dessus, cette bouche se ferme, une espèce de jalousie descend de la naissance des cheveux sur le visage, ce qui fait que la petite boule emprisonnée sautille à présent à l’intérieur entre jalousie et occiput en toupillant dans un va-et-vient continuel. Par l’effet de la gravitation, chaque ricochet s’y situe un soupçon plus bas que le précédent, la menue boule perd graduellement d’altitude et de latitude, par conséquent, elle baisse tout en toupillant toujours plus vite jusqu’à s’engager finalement dans le gosier où elle est alors avalée sans préjudice de son toupillement. À présent la jalousie se relève, se retire à sa place habituelle sous la boîte crânienne, la bouche s’ouvre et commence à parler, mais à aucun prix, sous aucun prétexte du phénomène qui vient de se dérouler.

Christian Enzensberger, Essai de quelque envergure sur la crasse, traduction Raymond Barthes, Gallimard, 1971, p. 105-106.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian enzensberger, essai de quelque envergure sur la crasse, juif | ![]() Facebook |

Facebook |

13/01/2021

Peter Altenberg, Esquisses viennoises

[...] La plupart du temps cela donne : « Savez-vous ce que dit le célèbre - - - ? » ». Mais personne au monde ne connaît ce nom-là. Et d’ailleurs personne n’est curieux de savoir ce qu’a dit le célèbre - - - , de toute façon ce serait quelque chose d’irritant, dicté par d’autres points de vue.

La mère considérait ces citations, que le père prenait dans la Revue, comme une mauvaise habitude, comme renifler ou pire encore - - - ». Le fils, lui, pensait : « Derniers mouvements d’ailes d’un vieil oiseau fatigué, laisse donc faire - - - . Serais-tu le comte Mirabeau ?! »

« La soupe est comme elle est - - - » pensait la mère. Elle coûte assez cher et la génération précédente se portait bien. Je ne vois pas le résultat de toutes vos histoires. Maintenant vous êtes obligés d’aller tous les ans chez le dentiste - - - . Une soupe doit être chaude - - - » .

Il y eut ensuite le filet avec différents légumes, masse blanche peu appétissante, du chou-fleur, une sorte de purée glauque, de petites carottes tendres, pointues et rougeâtres, et des pommes de terre râpées à la machine et bien dorées. Le tout ressemblait à un parterre de fleurs.

Peter Altenberg, Esquisses viennoises, traduction Miguel Couffon, Pandora / Textes, 1982, p. 119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter altenberg, esquisses viennoises, scène de famille, repas | ![]() Facebook |

Facebook |

12/01/2021

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette

Reflet 1

Lèvres dévastées, le rouge vif déborde, les yeux sans fin au contour aguicheur, elle s’accroupit (pagne mauve lèvres offertes tee-shirt près du corps), regarde au loin, les traces noires autour des yeux, sourcils maladroitement repeints de la main d’une enfant, la lumière opaque, moue d’une fillette, rayons roses sur le corps, secret de la paille autour de ses cuisses refermées, elle s’imagine de l’autre côté du miroir.

Reflet 2

Les draps noirs sur les seins, dessein caché de l’autre monde. La dentelle d’une bretelle soutient la gorge dorée, dorure éternelle, les cheveux blonds, délavés par temps orageux, embroussaillés, sa bouche enflammée, le rouge dévie, regard docile presque doux (les pleurs ou le discours indicible d’une nuit blanche) elle tient au cœur du corps le drap froissé, elle, blonde à gémir, l’œil glauque et langoureux, désir tiède de l’autre corps, luxure des lumières, l’éclat de sa peau, en plein jour, émaillée.

Sandra Moussempès, Vestiges de fillette, Poésie / Flammarion, 1997, p. 103-104.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sandra moussempès, vestiges de fillette, reflet | ![]() Facebook |

Facebook |

11/01/2021

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle

Tu m’aimas dans la fausseté

Du vrai — dans le droit au mensonge,

Tu m’aimas — plus loin : c’eût été

Nulle part ! Au-delà ! Hors songe !

Tu m’aimas longtemps et bien plus

Que le temps. — La main haut jetée ! —

Désormais :

-

-

-

-

-

-

- Tu ne m’aimes plus ! —

-

-

-

-

-

C’est en cinq mots la vérité.

12 décembre 1923

Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, suivi de Tentative

de jalousie, traduction Pierre Léon et Ève Malleret,

Poésie / Gallimard,1999, p.119.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, le ciel brûle, suivi de tentative de jalousie | ![]() Facebook |

Facebook |