04/07/2014

Roger Laporte, Fugue, biographie

[...] Lorsque je me relis en vue d'écrire, je ne vois pas le texte tel qu'il est, dans ce qu'il dit, mais j'essaie plutôt de repérer les éléments qui s'ouvrent sur un texte à écrire. Encore qu'une telle lecture appartienne quelque peu à la divination, elle ne possède point le pouvoir magique d'animer tout le texte déjà écrit d'un mouvement irrésistible qui m'entraînerait à écrire avec facilité la suite de l'ouvrage, et en effet la liaison de la lecture, de l'écrit et du texte à écrire s'accomplit de manière très inégale. Dire : « je me relis », ou : « je relis mon propre texte » : autant d'expressions imprudentes, car force m'est parfois de constater que certaines partie du texte me sont devenues si étrangères qu'elles n'ont plus aucun avenir. On ne peut jouer aux échecs pour la première fois de sa vie et en même temps, par le jeu même, rédiger le Traité du jeu : j'ai pourtant cru qu'une telle opération était possible en littérature ! Par la pensée je raye donc ce rêve fou, mais je sais bien qu'ainsi je n'anéantis pas ce que j'ai écrit, que je continue d'entretenir avec ce passé un rapport d'exclusion incapable de s'accomplir même si j'en viens s à écrire à l'encontre de pensées ou de projets dont j'avais fait ma demeure.

Roger Laporte, Fugue, biographie, "Le Chemin", Gallimard, 1970, . 44-45.

© Photo Olivier Roller

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger laporte, fugue, biographie, écrire, texte, relire, échecs, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |

14/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, III

Petits traités, I à VIII

XVIIe traité. Liber

Le terme de livre ne peut être défini. Objet sans essence. Petit bâtiment qui n'est pas universel.

La "réunion de feuilles servant de support à un texte imprimé, cousues ensemble, et placées sous une couverture commune" ne le définit pas. Ce que les Grecs et les Romains déroulaient sous leurs yeux, les tablettes d'argile que consignait Sumer, les bandes de papyrus encollées de l'Égypte, les carreaux de soie de la Chine, ce que les médiévaux enchaînaient à des pupitres et qu'ils étaient impuissants à porter sur leurs genoux, ou à tenir entre les mains, les microfilms qu'entassent les universités américaines, des feuilles de palmier séchées et frottées d'huile, des lamelles de bambou, des briques, un bout de papier, une pierre usée, un petit carré de peau, une plaque d'ivoire, un socle de bronze, une pelure d'écorce, des tessons, — rien de ce que l'usage de ces matières requiert ne s'éloigne sans doute à proprement parler de la lecture, mais rien ne vient s'assembler tout à coup sous la forme plus générale ou plus essentielle du "livre". Même, l'adhésion de tous les traits hétérogènes que ces objets présentent cette addition ne le constituerait pas.

Les critères qui le définissent ne le définissent pas.

Le livre est ce qui supporte l'écriture. Mais le petit papier manuscrit (la petite feuille volante) ne constitue pas un livre.

Le livre renvoie à une métamorphose qui supplée son écriture manuelle. Mais tout ce que les éditeurs font imprimer, mettent dans d'immenses silos, diffusent et vendent sous ce nom, c'est loin de définir un livre.

[...]

Pascal Quignard, Petits traités, III, Maeght, 1992, p. 37-39.

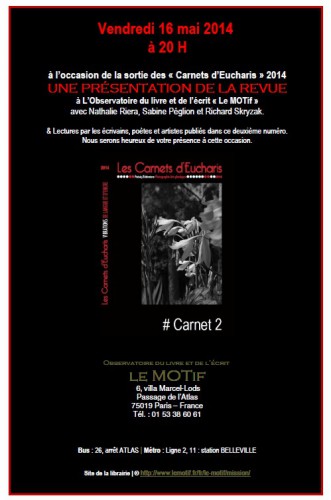

VENDREDI 16 MAI 2014

à 20 h

à L’Observatoire du livre et de l’écrit « Le MOTif »

6, villa Marcel-Lods

Passage de l’Atlas

75019 Paris

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, iii, livre, antiquité, histoire, lecture | ![]() Facebook |

Facebook |

13/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, II

Petits traités, volumes I -VIII

xive traité. Noésis

[...]

Triple rituel

Le livre parce que sa lecture suscite des désirs qu'il met à mal et brise, construit sur de telles "brisées" — à chaque étape de la lecture — un grand désir tort, irréductible, compliqué, autonome afin de l'expulser — au terme de la lecture — avec le plus grand degré de violence et de satisfaction possible. De là le caractère si formel des livres : ce caractère tient à la nature répétitive, coutumière, des rituels sacrificiels. Il tient au vague de la pensée, à la pauvreté de ces gestes réflexes, et à l'invariabilité de la mort en nous.

Les désirs que le lecteur investit dans le livre qu'il lit, à l'gal des souhaits qu'il forme quant au cours ultérieur de l'argumentation ou de l'intrigue, ne cessent d'être empêchés ou contraints à la fois par "l'univocité de voix" qu'est tout livre, et par la temporalité imperturbable des pages qu'il tourne et qu'il retourne. Sans doute semblables sacrifices présentent-ils des traits assez proches de ceux dont le lecteur est la victime vive, le long des jours, à l'épreuve de ce qu'un monde, une époque, une langue affabulent, un temps, pour "réel", et qui par effet de retour nous presse ou nous écrase. Mais ce "réel" du livre se sacrifie lui-même au terme de la lecture du livre : carnage d'abstractions, un livre refermé, pour toute fin le mot même de fin, rien, rien.

Qui écrit écrit pour ce saccage final, pour la mise en scène qui mesure l'intensité du carnage.

Pascal Quignard, Petits traités, II, Maeght, 1990, p. 167-169.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traites, ii | ![]() Facebook |

Facebook |

12/05/2014

Pascal Quignard, Petits traités, I

Petits traités, volume 1 à 8

VIIIe traité, Le Livre des lumières

Au cours de la lecture, on dit qu'une voix silencieuse, parfois, se fait jour. À l'évidence, elle ne naît pas du livre. Mais le corps ne l'articule pas. Elle épouse le rythme de la syntaxe et sans qu'elle fasse sonner les mots elle mobilise pourtant la gorge, le souffle, les lèvres. Il semble que tout le corps, pourtant immobile, s'est mis à suivre une certaine cadence, qu'il ne gouverne pas, mais que le livre lui impose : la langue résonne en silence dans les marques syntaxiques, le corps halète un peu et c'est un très lointain fredon.

On le dit.

« On le dit », cela veut dire : ce sont des choses qu'on entend. Mais personne n'entend les livres.

S'il est vrai que la ponctuation d'un livre est plus affaire de syntaxe que de souffle, il reste que parfois pareille voix fictive parcourt effectivement le corps. Même, quand le livre est très beau, elle fait penser que la lecture n'est pas si loin de l'audition, ni le silence du livre tout à fait éloigné d'une « musique extrême », — encore qu'il faille affirmer aussitôt qu'elle est imperceptible.

Aussi entend-on parler de la ponctuation comme d'une sorte de cadence ou, plutôt, de « mouvement d'exécution ». Ce n'est pas un air, une mélodie : mais un rythme, qui est abstrait, qui chiffre la promptitude ou la lenteur, solfiant les groupes des mots, décidant des valeurs Ainsi on estime certaines ponctuations pour agitées, ou contenues, pour graves, ou inquiètes, pour fougueuses, ou sèches, pour domptées, ou tumultueuses, — et il est vrai que le rejet même de la ponctuation, loin qu'il affranchisse d'une règle, consent un sacrifice qu'il n'appelait peut-être pas de ses vœux s'il a pour premier effet des restrictions supplémentaires, des privations exorbitantes. Vouant à vivre de peu, il accroît la misère.

[...]

Pascal Quignard, Petits traités, I, Maeght, 1990, p. 159-161.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités i, le livre des lumières, voix, souffle, corps, ponctuation, langue, lecture, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

07/05/2014

Pier Paolo Pasolini, La Rage

62. Série de photographies de femmes parées de bijoux au théâtre.

La classe propriétaire de la richesse.

Parvenue à une telle familiarité avec la richesse,

qu'elle confond la nature et la richesse.

Si perdue dans le monde de la richesse

qu'elle confond l'histoire et la richesse.

Si touchée par la grâce de la richesse

qu'elle confond les lois et la richesse.

Si adoucie par la richesse

qu'elle attribue à Dieu l'ide de la richesse.

63. Gens qui rentrent à une réception et porte qui se ferme.

La classe de la beauté et de la richesse,

un monde qui n'écoute pas.

La classe de la beauté et de la richesse,

un monde qui vous laisse à la porte.

Pier Paolo Pasolini, La Rage, traduit par Patrizia Atzei et Benoît Casas, NOUS, 2014, p. 105-106.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, la rage, richesse, mépris, nature, histoire | ![]() Facebook |

Facebook |

06/05/2014

Georges Didi-Huberman, Essayer voir

« Comment essayer dire ? » (how try say ?), se demande Beckett1. Et il répond par l'indication d'un geste double ou dialectique, un geste constamment reconduit à la façon dont nos propres paupières ne cessent d'aller et venir, de battre au-devant de nos yeux : « Yeux clos » (clenched eyes), pour ne pas croire que tout serait à notre portée comme le matériau intégral d'une demonstration ad oculos. « Yeux écarquillés » (staring eyes), pour s'ouvrir et s'offrir à l'irrésumable expérience du monde. « Yeux clos écarquillés » (clenched staring eyes), pour penser enfin, et même pour dire, essayer dire tout cela ensemble2. Si le langage nous est donné, le dire nous est constamment retiré, et c'est par une lutte de tous les instants, un essai toujours à recommencer, que nous nous débattons avec cet innommable de nos expériences, de notre défaut constitutionnel devant l'opacité du monde et de ses images.

Georges Didi-Huberman, Essayer voir, Les Éditions de Minuit, 2014, p. 53.

___________________________

1 S. Beckett, Worstxard Ho, London, John Calder, 1983, p. 17 (repris chez Faber en 2009). Trad. E. Fournier, Cap au pire, Paris, Les Éditions de Minuit, 1991, p. 20.

2 Ibid, p. 11 (trad. cit., p. 12).

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, essayer voir, beckett, expérience, monde, essai, image | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2014

Martial, CDL épigrammes, recyclées par Christian Prigent : recension

On ne lit plus beaucoup les Latins (encore moins les Grecs !) et l'abandon accéléré de l'enseignement des langues anciennes — "à quoi ça sert ?" — ne fera qu'accroître le désintérêt pour des œuvres littéraires bien lointaines. Un colloque consacré en février 2011 aux relations entre poésie aujourd'hui et antiquité(1) avait cependant prouvé que les poètes contemporains lisaient de près, et même traduisaient les Anciens, les Latins notamment. Par ailleurs, avec d'autres, Christian Prigent avait donné une traduction du poème latin de Pascal Quignard, Inter aerias fagos(2) ; rien de surprenant à ce qu'il propose aujourd'hui un "recyclage" des épigrammes de Martial.

Une préface et une postface, sous les titres "Grande brute I, II" (Prigent reprend les mots de l'anglais Macaulay pour parler du poète latin) apportent tous les renseignements nécessaires à propos de Martial et du contenu des épigrammes traduites ici — la « comédie humaine » sur la scène. Elles expliquent aussi le projet : non pas donner une traduction savante (elle existe déjà) mais, en restant fidèle à l'esprit du texte, restituer quelque chose de l'« énergie jubilatoire » des poèmes. Donc, « l'enjeu est d'écriture, plus que d'érudition. Je recycle plus que je ne traduis (au temps de Marot et de Du Bellay, on parlait d'« imitation. » (259). Double recyclage : d'abord, on est au Iersiècle de notre ère, c'est-à-dire dans la fiction, et en même temps à notre époque, donc dans la narration (voir p. 259) ; ensuite, on passe de la prosodie latine classique à une prosodie française régulière, de manière à ce que « l'effet des cadences métrées [conserve] quelque chose de la vitalité du vers de Martial » (260-261) ; la rime, absente du vers latin, est introduite pour retrouver un peu de la « dynamique concrète » (264) du vers de Martial. Le détail des choix de Prigent rejoint ce qu'il écrit ailleurs à propos de ses propres pratiques du vers.

Martial ne prétend pas être un "grand" poète, et l'écrit : « Pas mal, assez moyen, souvent mauvais / Sont mes écrits : tout livre est ainsi fait » (I, 16), ce qui ne le conduit pas à s'ôter toute valeur : « Paraît qu'on me loue, paraît qu'on me lit » (VI, 60). Il entend surtout dans ses épigrammes dégonfler la poésie "sérieuse" et il le répète régulièrement sous des formes variées, « À d'autres l'art et les grands thèmes ! / Mon souffle à moi est plus discret » (IX, envoi), « (...) je préfère / Qu'on puisse me lire sans dictionnaire » (X, 21), etc. C'est dans ce projet que s'inscrit Prigent, à la suite de bien des devanciers, de Villon à Corbière, et c'est pourquoi il adapte le poète latin en refusant les tabous habituels sur le vocabulaire ; s'il laisse de côté maints épigrammes de flatterie ou trop liées à des circonstances aujourd'hui incompréhensibles sans notes développées, il donne à lire celles réputées obscènes, "oubliées" non seulement dans des éditions anciennes (celle de Constant Dubos en 1841, professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, par exemple) mais encore aujourd'hui (voir l'édition Poésie / Gallimard). Quand ce n'est pas au nom des bonnes mœurs et de l'usage du livre dans les lycées, on argue de l'absence de poésie dans les poèmes, les mots marqués comme "vulgaires", "triviaux" devant être exclus. Vieilles lanternes — Prigent traduit futuere, cunnum, mentula, merdas, etc. Un exemple : Cantasti male, dum fututa es, Aegle. / Iam cantas bene : basianda non es. (I, 94)(3) : « Du temps qu'on te foutait, ton chant était minable. / Si là tu chantes bien, c'est que plus n'es baisable. »

L'alexandrin utilisé ici avec quelque ironie, le "grand vers" français (le seul dans la version Dubos), est plutôt rare dans ce recyclage. Ce sont les vers de 8 et 10 syllabes les plus employés, mais selon les besoins rythmiques Prigent introduit ceux de 6 et 5 syllabes, parfois associés (IV, 12), de 11, 7 et 4 syllabes ; il emploie toutes les ressources du vers classique, y compris les licences graphiques (« Ça brûle encor plus, la faim du glouton », IV, 41), joue (rarement : le genre ne le nécessite pas) de l'enjambement au milieu d'un mot ( « Gaffe pourtant qu'il te la cou / Pe », II, 60). Le jeu des anachronismes marque sans ambiguïté le souci de s'attacher à l'esprit de l'épigramme et non à sa lettre ; ils sont donc très apparents (euros, II, 89 ; Quiès en boule, IV, 41 ; une colonne à la Daniel Buren, XI, 51, etc), et parfois très exactement dans le ton de Martial : « Tu fais des vers nuls mais mieux vaut en rire : / Ceux de Houellebecq, c'est encore pire » (II, 89), et collent à notre époque : Martial admet qu'il est connu, « Mais moins qu'un footeux plein de fric » (X, 21).

Conserver l'esprit de Martial, c'était dans l'adaptation rechercher la pointe et, autant que faire se peut, un équivalent au caractère satirique, traits propres à l'épigramme ; cela impliquait dans certains cas de ne conserver que le sens, tout en restituant l'ellipse et le rythme. Ainsi, pour cette épigramme (XII, 39) : Odi te, quia bellus es, Sabelle. / Res est putida bellus et Sabellus. / Bellum denique malo, quam Sabellum. / Tabescas utinam, Sabelle belle ! (littéralement : « Je te hais parce que tu es beau, Sabellus. / C'est une chose pourrie : beau et Sabellus. /Tout compte fait, je préfère quelqu'un de beau à Sabellus. / Puisses-tu te putréfier bellement, Sabellus »(4)), Prigent propose : « Tu es beau, mon gigolo ! / Et à gogo : c'est du beau ! / Beau à ce point-là : bobo ! / Et pour bientôt : Waterloo ? ». Pour la fidélité au texte et l'étude du latin, certes, on reprendra la traduction savante, en prose (tout en sachant que le vocabulaire de Martial est raboté), mais pour comprendre ce qu'était le caractère elliptique, condensé, joyeux et vif de la satire dans l'épigramme, on lira les recyclages de Prigent.

______________________________________________

(1) Voir Perrine Galand et Bénédicte Gorrillot (dir.), L’Empreinte gréco-latine dans la littérature contemporaine, Genève, Droz, 2015.

(2) Avec Pierre Alferi, Éric Clémens, Michel Deguy, Bénédicte Gorillot, Emmanuel Hocquard et Jude Stéfan, traduction de Pascal Quignard, Inter, Argol, 2011.

(3) Dans : www.thelatinlibrary.com/martial/html

(4) Traduction prise dans : Martial, Épigrammes, choisies, adaptées du latin et présentées par Domnique Noguez, Arléa, 2001, p 136. L'adaptation de Dominique Noguez conserve aussi l'esprit caustique de Martial.

Martial, CDL épigrammes, recyclées par Christian Prigent, P. O. L / Poche, 2014, 272 p., 9 €.

Note parue sur Sitaudis

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martiel, christian prigent, épigramme, traduction, recyclage | ![]() Facebook |

Facebook |

09/04/2014

Barbara Cassin, La nostalgie

Quand donc est-on chez soi ? Quand donc Ulysse est-il chez lui ? Quand il est oikade, à la maison ? Trois jours, le temps de tuer les prétendants et les servantes infidèles, le temps de se faire reconnaître par Télémaque - le chien Argos - le porcher Eumée - la nourrice Éuryclée - les bonnes servantes - Pénélope - Laërte - tous ceux d'Ithaque ? De passer la longue nuit avec Pénélope ? Un si bref laps de temps par rapport à l'errance : chez lui trois jours en vingt ans ?

Ou bien quand il repart, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'il arrive en un endroit où ce qu'il est, ce qui le détermine pour le meilleur et pour le pire, la mer, ses tempêtes, ses sirènes, ses naufrages, ses esquifs ses îles, soir radicalement inconnu ? Mais alors, cela ne veut-il pas dire qu'il est chez lui partout ailleurs que dans cet improbable ailleurs ? Chez lui, c'est la Méditerranée. Son identité, son « lui » et son « chez lui » se sont étendus aux limites du monde connu.

Barbara Cassin, La nostalgie, éditons Autrement, 2013, p. 57-58.

De Chirico, Le retour d'Ulysse, 1973

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : barbara cassin, la nostalgie, ulysse, pénélope, l'odyssée, errer | ![]() Facebook |

Facebook |

02/04/2014

Georges Didi-Huberman, Sentir le grisou

Sentir le grisou, comme c'est difficile. Le grisou est un gaz inodore et incolore. Comment, alors, le sentir ou le voir, malgré tout ? Autrement dit, comment voir sentir la catastrophe ? Et quels seraient les organes sensoriels d'un tel voir venir, d'un tel regard-temps ? L'infinie cruauté des catastrophes, c'est qu'en général elles deviennent visibles bien trop tard, une fois seulement qu'elles ont eu lieu. Les catastrophes les plus visibles — les plus évidentes, les plus étudiées, les plus consensuelles —, les catastrophes auxquelles on a spontanément recours pour justifier ce qu'est une catastrophe, ce sont les catastrophes du passé, celles que d'autres, selon nous, n'ont pas su ou pas voulu voir venir, celle que d'autres n'ont pas su empêcher. Nous les reconnaissons d'autant plus facilement que nous n'en sommes pas — ou plus — comptables aujourd'hui.

Une catastrophe s'annonce bien rarement comme telle. Il est facile de dire, dans l'absolu du passé, « ce fut une catastrophe » lorsque tout a explosé, lorsque beaucoup sont déjà morts. Il est aussi facile de dire, dans l'absolu du futur, « ce sera une catastrophe » pour tout et n'importe quoi, puisque tout et n'importe quoi, c'est l'évidence, un jour disparaîtra par lente ou soudaine destruction. Mais il est bien plus difficile de dire « la voici qui arrive, maintenant, ici, cette catastrophe », la voici qui arrive dans une configuration que l'on était loin d'imaginer si fragile, si offerte au feu de l'histoire. Voir une catastrophe, c'est la voir venir dans sa singularité masquée, dans cette particulière « fêlure silencieuse » [...], cette fêlure qu'elle a creusée mine de rien. Et lorsque tout brûle, lorsque la catastrophe bat son plein sans que nul ne puisse plus l'arrêter, il ne reste, à ceux qui la subissent de plein fouet mais espèrent encore depuis leur souffrance voie leur mort prochaine, que l'énergie d'en appeler au témoignage, à l'archive, à la documentation pour une histoire future de la catastrophe.

Georges Didi-Huberman, Sentir le grisou, éditions de Minuit, 2014, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, sentir le grisou, catastrophe, voir venir, témoignage, archive | ![]() Facebook |

Facebook |

23/03/2014

Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985 : recension

Un chantier poétique

« Il s'agit maintenant de tout reprendre, de tout recommencer » : c'est la dernière phrase de la "note bibliographique" donnée dans Terre ni ciel (Corti, 2014), qui rassemble des articles autour de la poésie et de l'écriture. Parallèlement, Champs "reprend", revisite deux livres anciens publiés sous ce titre en 1984 et 1987, et Yves di Manno les définit comme un « chantier poétique inaugural » (339), ce que le titre recouvre ; si l'on pense à l'emploi du mot "champ", il désigne un espace et, au figuré, un domaine : ici, les champs sont des espaces où viennent se réunir des moments de l'humanité, mais ce sont aussi des domaines, des lieux d'expérimentation de l'écriture. Je n'explorerai pas ces ensembles foisonnants, me limitant à quelques éléments.

Les mondes anciens sont présents, souvent évoqués, comme dans les épopées du Moyen Âge ou nombre de mythologies, à travers la violence qui a permis de les construire : il n'est guère nécessaire de préciser leurs noms tant ils se ressemblent, ce ne sont que corps à pendre, à écarteler, à ouvrir pour occuper les territoires. La violence des temps modernes est analogue : "Champ : : de massacre" s'ouvre sur "Kambuja", c'est-à-dire concerne l'histoire récente du Cambodge ; ce ne sont plus lances et épées qui défont les corps mais fusils et rafales (86). Il y a d'ailleurs tant de points communs entre passé et présent qu'ils sont souvent entrelacés.

Cependant, les « faces de pierre » qui demeurent du passé évoquent aussi des temps moins tragiques ; la stèle d'Ikhernofret est liée à l'apogée du Moyen empire égyptien, "Note de chevet" se rapporte à une période riche (la fin du Xe siècle) de l'histoire du Japon, quant au « roi lépreux », il s'agit de Baudouin IV, roi de Jérusalem à la fin du XIIe siècle ; etc. Une autre figure, plus présente dans Champs, est celle du Christ ; elle apparaît par l'idée de trahison dans les premières pages, « Ils seront douze à renier son / Nom », et, notamment, occupe l'essentiel des poèmes de la dernière partie du livre, encadrés par l'évocation de "Deux ombres", Orphée et Eurydice.

Dans cette histoire des hommes, pleine d'oppositions — guerres et paix, "Heurts" et "Havre" — se détachent les figures des créateurs, explicitement celle de Rimbaud, avec une citation et par allusion transparente : le titre (au pluriel chez Rimbaud) "Fête de la patience", est repris 4 fois (38, 116, 149, 254), liant les parties du livre. Il apparaît encore avec la reprise du mot "Parapets" (16), titre et dernier mot d'un poème, qui renvoie au "Bateau ivre", et dans « La main revient au papier, le corps à la / Charrue » (123), allusion au poème "Mauvais sang (« La main à plume vaut la main à charrue »). On reconnaît aussi, transformé, le dernier vers de "El Desdichado" de Nerval dans « [...] naquit ton cri / (saintes ou reines) / et dans l'eau blême / le soupir de / la fée », et la voile noire de Tristan et Iseut ; en est aussi issu l'épisode de l'épée entre les deux amants pour signifier la chasteté de la Vierge. Etc.

Ces quelques relevés visent à mettre en évidence des thèmes récurrents dans Champs, ceux de l'absence et de l'oubli, explicites dans un poème « in memoriam Jaufré Rudel », variation sur les amants « Heureux malheureux tour à tour » (32) et l'amor de lonh du troubadour. L'un des rares poèmes avec un "je" en scène commence ainsi : « Je cherche et demande l'oubli » (25), et le motif est régulièrement repris — « Aussi leur chant emmurait-il l'oubli » (87), « [...] d'autres disparurent / Oubliant leur nom » (108), etc. Mais Yves di Manno marque une distance vis-à-vis de ce motif lyrique, si présent soit-il (comme ceux du cri et de l'oiseau) :

... Regain. Si c'est mémoire morte, ou l'on

Nous oubliera. Et puis ? Le langage se tait, se

Suffit à lui-même. Aux parentés de mots (que

Dis-je !) nous préférons la loi d'un récit qui

N'a ni début ni fin — d'un récit sans action et sans

Protagonistes. Le mot. Le mot.[...] (126)

S'esquisse une poétique, qui invite à relire le livreautrement : il s'élabore en partie par la manipulation de mots. Par exemple, Yves di Manno construit le texte en utilisant les ressources de l'anagramme, complète « (mon, nom) », "renié" / "reine[s]", ou partielle ; je retiens un exemple parmi des dizaines : les titres (de 4 lettres) d'une série de poèmes, ont tous 3 lettres en commun : "élan", "aléa", "a lié", "féal", "fléau", "étal" (à partir duquel vient "alto"), seul "étau" ne suit pas la règle (p. 289 et sv.). Une autre transformation, très courante, consiste à engendrer un mot par soustraction, ou par addition, d'une lettre ("ombres" / "nombres", écrits" / "cris"), parfois d'une syllabe ("disciples" / "discipline"), par changement de voyelle ("jade" / "jadis") ou de consonne ("Eau forte" / "Eau morte"), par inversion des syllabes phoniques (« Déchiffré à l'envers : versant / est — s'en expliquer. Ou d'Anvers ») (133), etc.

Parallèlement, les formes strophiques et les types de vers sont des plus variés : on parcourt une partie de l'histoire du mètre en français. On lira les diverses possibilités d'écrire un sonnet, y compris en le commençant par les tercets ; On reconnaîtra à peu près tous les types de strophes, y compris le monostiche, et des associations de rimes chères aux Grands Rhétoriqueurs : la rime brisée — les mots à l'hémistiche riment aussi entre eux — ou le vers léonin — les deux hémistiches riment ensemble. On repèrera le jeu avec les licences anciennes pour obtenir le compte des syllabes ("encor", 2 fois). Etc. En outre, des coupes en fin de vers défont la lecture : « (trop lente us / ure des he /ures : des jo / urs) » (249) ou, à l'inverse, en suggèrent une autre : « des maisons / mor / tu / aires » (244).

Il faudrait encore relever la place des poètes américains dans le livre, qui auront tant d'importance par la suite, ou analyser la relation au lyrisme avec le statut du "je" et du "tu" — relation mise à distance dans « jerre / sachant / taimer » (246), ou... Foisonnement, oui, il fallait pour Yves di Manno tout essayer dans ces débuts, se reconstruire une histoire du vers tout autant que des ancêtres, moment nécessaire pour « l'ouverture d'un autre champ » (340).

Yves di Manno, Champs, un livre de poèmes 1975-1985, Poésie/Flammarion, 2014, 352 p., 20 €.

Recension publiée sur Sitaudis 21mars 2014

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves di manno, champs, un livre de poèmes 1975-1985, mot, histoire, langue, rimbaud, nerval, jaufré rudel | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2014

Jean Grosjean (1912-2006), Une voix, un regard, textes retrouvés

L'homme quittera

II. Fuite

Les jours passent comme des nuages

et leur ombre sur la terre.

Le mobilier ne change guère,

vergers de prunes bleues ou jaunes,

noyers bruns à forte odeur,

tendres mousses sur la roche,

envols d'oiseaux qu'interrompt

le froid. Mais les parents

que nous venions voir se sont

enfuis à notre approche.

XI. Brume

Brume sur les champs.

L'amour de toi.

Tu ne te dédis pas,

tu ne t'éloignes que peu.

Je n'entends qu'à peine

les morts derrière toi.

Je vois dans la brume

luire tes cheveux.

Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes retrouvés

1947-2004, édition de Jacques Réda, préface

de J.M.G. Le Clézio, Gallimard, 2013, p. 85-86, 90.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, textes retrouvés, réda, le clézio, fuite, brume, oiseau | ![]() Facebook |

Facebook |

06/02/2014

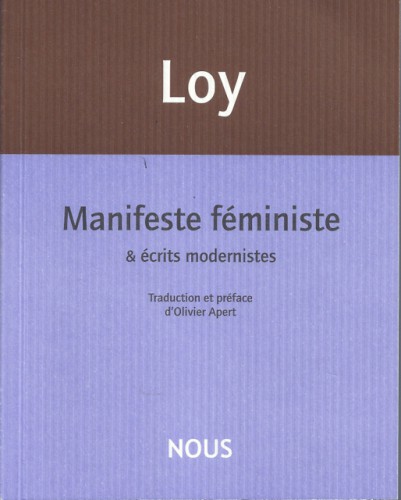

Mina Loy, Manifeste féministe & écrits modernistes

Les éditions NOUS ont 15 ans...

www.editions-nous.com

Le dernier livre paru : Mina Loy [1882-1966]

Manifeste féministe [1914]

Le mouvement féministe tel qu'il est constitué à présent est

Imparfait

Femmes si vous souhaitez vous accomplir — vous êtes à la veille d'un soulèvement psychologique dévastateur — toutes vos illusions domestiques doivent être démasquées — les mensonges des siècles sont à congédier — Êtes-vous préparées à cet arrachement— ? Il n'y a pas de demi-mesure — NUL coup de griffe à la surface du monceau d'ordure s de la tradition ne conduira à la Réforme, la seule méthode est une Démolition Absolue.

Cessez de placer votre confiance dans la législation économique, les croisades contre le vice & l'éducation égalitaire — vous glosez à côté de la Réalité

Des carrières libérales et commerciales s'ouvrent à vous —

Est-ce là tout ce que vous voulez ?

[...]

Aphorismes sur le modernisme

Le MODERNISME est un prophète criant dans le désert que l'Humanité épuise son temps.

La MORALE a été inventée comme excuse pour assassiner le voisinage.

Les ANARCHISTES en art en sont les aristocrates immédiats.

Notes sur l'existence

La guerre n'a laissé aucune trace en nous à l'exception de la disgrâce de quelques vieilles dames qui publiquement se vautrent sur la tombe de leurs fils alors qu'elles auraient dû savoir comment mieux les élever.

Tomber amoureux est un tour de passe-passe qui consiste à magnifier un être humain à des proportions telles que toutes les comparaisons s'évanouissent.

Considérant ma vie passée, je peux en tirer une loi absolue de la physique — que l'énergie est toujours perdue.

Mina Loy, Manifeste féministe & écrits modernistes, traduction [de l'anglais] et préface d'Olivier Apert, NOUS, 2014, p. 15-16, 49, 50, 51, 59, 61, 61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mina loy, manifeste féministe & écrits modernistes, olivier apert, modernisme, existence, amoureux, énergie | ![]() Facebook |

Facebook |

05/02/2014

Antoine Emaz, Plaie — note à propos d'Antoine Emaz, Flaques

les heures passent

à la manivelle

au hachoir

on les force à passer

sans rien faire

l'horloge resterait bloquée

avec ses poids

au bout de leurs cordes

et le gros balancier de cuivre

immobile

arrêté

ce jour-là

ce lieu mental

attire

dès qu'on s'en approche

comment

désactiver

on pourrait partir loin

cela ne changerait rien

il faut remettre en état

la tête

absorber

le choc

ensuite seulement on pourra voir peut-être

s'il y a du ciel plus bleu et pas d'hiver

ailleurs

Antoine Emaz, Plaie, encres de Djamel Meskache,

Tarabuste, 2009, p. 79-80.

*

Note à propos du dernier livre d'Antoine Emaz, Flaques, encres de Jean-Michel Marchetti, centrifuges, 2013, 110 p., 12, 50 €.

Depuis 2003 avec Lichen lichen, parallèlement aux livres de poèmes, Antoine Emaz publie des notes. Il s'agit d'extraits de ses carnets, sorte de fourre-tout où ce qui arrive au jour le jour est consigné, pour une raison ou une autre. Pas de doute, ces fragments retenus sont bien « à mi-chemin d'un peu tout et n'importe quoi : description, poème, pensée, journal, bon mot, critique, ébauches... » (47). La liste n'est pas exhaustive, et il faut ajouter que le lecteur passe de propositions sur la poésie à des remarques sur le rassemblement, dans Sauf (2011), de plusieurs livres, de réflexions sur la lecture de Titus-Carmel à des citations de Klee (sur la forme), de Reverdy ou de Joubert, du commentaire d'une émission de radio consacrée à Sylvia Plath à une esquisse d'analyse du narcissisme. Il y a, dira-t-on, un désordre qui rend la lecture difficile, puisque les notes semblent ne donner que la « vie à vif » (56), sans l'organisation qui a abouti, comme l'écrit Antoine Emaz, aux Petits traités de Quignard.

Ce serait pourtant une lecture myope que de ne pas reconnaître des lignes de force dans Flaques. Le titre — un seul mot, comme le titre des livres de poèmes — évoque le minuscule (ce qui reste après la pluie), ce à quoi on ne s'arrête pas, comme les précédents titres des recueils de notes, Cambouis, Cuisine ou Lichen lichen, et Antoine Emaz s'interroge sur le lien qui pourrait être établi entre les poèmes et le « ramasse-miette du vivant » (62) que sont à ses yeux les carnets. Les notes en effet, on l'a dit, retiennent ce qui passe et s'oublie, s'attardant aussi bien sur un passage d'étourneaux, « nuages d'oiseaux » (73) que sur la figure d'un homme âgé qui chantonne La valse brune à la caisse d'un supermarché. Mais comment ne pas s'apercevoir que certains de ces regards sur le quotidien sont aussi le matériau de la poésie d'Antoine Emaz.

Le livre s'ouvre sur ce qu'est la vie pour chacun ("on"), « Ne plus rien avoir à retenir : la vie va, on est dans son courant muet. Il y a là, un moment, non pas une joie, mais une forme précaire de paix » (9), motif repris à diverses reprises — « le gros du temps d'une vie est linéaire, répétitif, quotidien. » (33). Ce début est suivi d'une affirmation sur le fond de l'écriture, motif récurrent dans les écrits d'Antoine Emaz, et constitue une charpente de Flaques : « Le plus important de ce que tu vis n'est pas forcément le plus important à écrire. L'essentiel, c'est ce que tu peux écrire de vivre. » (9) Le lecteur ne sera pas surpris de lire ces deux propositions réunies dans la dernière phrase du livre : « [si l'artiste] ne peut plus vivre écrire publier, alors très vite, il va mal et manque d'air. » (103)

Parallèlement, ce qu'est la poésie, et plus largement le fait d'écrire, sont des thèmes qui reviennent sans cesse dans Flaques ; parlant de la table où il s'installe pour écrire, face au jardin, il note : « C'est là que je me sens à ma place, qu'il y a du plaisir à vivre un peu comme si le monde des mots, des livres était devenu prioritaire sur le monde des hommes. Même s'il s'agit d'un retrait, pour rejoindre au bout. » (22). Quant à la poésie, faut-il la définir ? Il propose une formule : « Du vif qui] se cristallise en mots » 29), ou reprend Philippe Beck, même s'il s'estime loin de son écriture : la poésie, un « engin de captation du monde sans merveilleux » (91). Mais ailleurs : « Parce que la poésie est sans définition, on continue d'en proposer » (72). On peut au fil des pages relever les doutes — que restera-t-il de ce qui s'écrit aujourd'hui ? —, mais ce qui est assuré, c'est la certitude que l'art — l'écriture— est le premier pôle de la vie, si l'on entend toujours que « vivre reste premier » (87).

Note parue dans Sitaudis.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plaie — note à propos de flaques, temps, ailleurs | ![]() Facebook |

Facebook |

27/01/2014

Antoine Emaz, Flaques, dessins de Jean-Michel Marchetti

Le plus important de ce que tu vis n'est pas forcément le plus important à écrire. L'essentiel; c'est ce que tu peux écrire de vivre. Parfois, seulement des miettes, mais au moins, cela, tu peux le faire.

Écrire s'enracine dans un certain nombre de hantises profondes. Même si l'œuvre bouge un peu, c'est toujours pour finalement retourner à ces quelques points d'ancrage qui font l'identité de l'auteur. En théorie, on peut écrire sur n'importe quoi. En pratique, on n'écrit que sur ce qu'il est nécessaire d'écrire. Le reste passe sous silence, ne retient pas la main, ne s'impose pas.

On devient poète sans aucune élection par une quelconque instance. Simplement, la vie. Et la poésie comme une quête d'élucidation, voire de réponse. On comprend plus tard, non pas trop tard, mais tard qu'il n'y a pas de réponse, et on en reste à ce qui nous fait vivre. En un sens, la poésie ne guérit pas, mais elle soigne, un peu. Un poète n'est pas Pasteur découvrant le vaccin contre la détresse.

Le plus étonnant peut-être dans écrire, c'est cette tension incessante, multiple, complexe, entre liberté et contrôle.

Tu veux écrire ? Mets-toi à ta table. Et on verra bien qui, de la table ou de toi, en aura marre le premier.

Antoine Emaz, Flaques, Encres de Jean-Michel Marchetti, éditions centrifuges, 2013, p. 9, 33, 41, 48, 52.

Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, dessins de jean-michel marchetti, flaques, écrire, poésie, vivre, hantise | ![]() Facebook |

Facebook |

04/01/2014

Pierre Jean Jouve, Danse des morts

Pour "commémorer" la boucherie de 1914-1918 (4)

Cadavres

La Mort

Mes cadavres, mes cadavres !

Rampe, ta chair à demi morte,

Combattants d'hier,

Sur ce terrain-là.

Le reconnais-tu ?

Tu y courus, bête sauvage.

— Et regarde :

Cadavres, cadavres !

Des horizons et des marées !

Pacifiés, déchiquetés, les vieux, les jeunes,

Épaisseurs sur épaisseurs dans la terre cadavéreuse,

Brassés par la pluie,

Arrachés par celui qui passe,

Et labourés, et retournés,

Chaque jours par les obus tenaces,

Morts que la mort tue, fusille, crève et fait éclater

Encore !

Ceux de six mois, ceux de deux jours,

Et des terrains morts qui reviennent à l'air ;

Le compagnon qui rigolait la veille :

« T'en fais pas »,

Le voilà,

Torse planté en terre, et la tête penchée,

Avec le ver de ses lèvres entre ses joues,

Te regardant, d'un regard clair !

Restes séchés

Sur les plateaux, pendus aux réseaux de fer.

Par un seul jet de mitrailleuse, hachés ;

Des têtes noires, grouillant de vers,

Fémurs, dents pointues et képis,

Dans un bitume de terre paisible

Qui dévore...

Et les moins anciens, avec leurs rats sous eux,

Et les neufs, figures vertes, puanteur...

Pierre Jean Jouve, Danse des morts [1917], dans Œuvre I,

édition établie par Jean Starobinski, Mercure de

France, 1987, p. 1591-1592.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jean jouve, danse des morts, cadavres, boue, puanteur | ![]() Facebook |

Facebook |