10/01/2022

Le français fout le camp ! Vraiment ?

Très régulièrement, comme reviennent la grippe et, maintenant, le covid, le même discours catastrophiste s’alarme de l’« invasion » du français par l’anglais, et même par l’arabe avec les immigrés. Il y a « danger mortel » pleure l’Académie française, le français recule sur tous les fronts, lit-on ici et là (y compris sur Sitaudis !). Au secours ! il faut sauver, protéger notre langue (la mettre sous cloche ?), et les doctes d’occasion se répandent en chroniques et en ouvrages contre l’agression, l’attaque, la pollution, la dégradation, la perdition, etc. de « notre » belle langue française — que recouvre ce « notre » ? Quelqu’un n’a même pas hésité à donner à son livre le titre de Notre langue française.

Ces prises de position sont, clairement, politiques. Sont mis en cause, à des doses variables selon l’auteur, l’anglais, la mondialisation, l’Europe, les migrants, l’internet, les médias, les réseaux sociaux, l’argot, les jeunes (qui ne savent plus rien, c’est bien connu), les SMS, etc. Les donneurs de leçon oublient, ou plutôt, ne savent pas du tout que déjà au XVIe siècle de bonnes âmes se lamentaient à propos de la dégradation de la langue, cette fois c’était à cause du latin et, pour faire un bond dans l’histoire, les mêmes ignorent que les ouvrages type Dites... Ne dites pas se multiplient après 1800, et les défenseurs de la tradition s’obstinaient à écrire -oi pour -ai dans les conjugaisons. Qui ne connaît pas un de ses contemporains qui rejette les dictionnaires d’aujourd’hui (Larousse ou Robert, peu importe) et ne jure que par le Littré (1863-1872, première édition), passionnant pour l’histoire, aberrant pour l’utilisateur d’aujourd’hui — Littré note encore pour fille une prononciation avec -l- mouillé, comme dans l’italien figlia, prononciation déjà disparue au début du XIXe siècle pour la plus grande partie de ceux qui parlaient le français (ce n’était pas, loin de là la majorité des Français).

Tous ceux qui poussent des cris effarouchés sur les pratiques linguistiques dénoncées comme « mauvaises » ignorent, la plupart du temps, la manière dont parlent et écrivent "les" Français ; ils se limitent à quelques exemples, toujours les mêmes, sans jamais être allés écouter parler, allés lire ces Français qui parleraient, écriraient une langue « dégradée ». Ils ont décidé qu’une partie de la population (c’est à géométrie variable pour la définition de cette partie) parle mal, écrit mal. Et leurs solutions sont parfois comiques pour la défense du français ; rions un peu : l’Académie, pour qui le français est en « danger mortel » a proposé mèl pour traduire mail, donc une simple approximation phonétique qui n’a pas d’équivalent morphologique en français ! On multiplierait les exemples aisément ; qui peut défendre chariot à côté de carriole ? honneur à côté de honorer — Voltaire s’indignait déjà de cette anomalie. Au nom de la « richesse » de la langue ? de l’étymologie ? Fadaises.

La langue n’est pas un organisme naturel, mais une construction historique, sociale, politique. L’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 impose l’usage du français dans les actes administratifs à l’exclusion de toute autre langue (et non pas, l’usage général du français, comme l’a dit le Président de la République en 2017) ; certes, on pourrait y voir seulement une simplification administrative, c’était aussi fortement une affirmation du pouvoir de la monarchie. La pratique de la langue, il est encore besoin de l’écrire, n’est pas la même d’une classe sociale à l’autre, et cette pratique différente est utilisée pour faire le tri : entre ceux qui parlent, écrivent « mal » et les autres, même si on ne refuse pas le baccalauréat aujourd’hui à qui ignore l’usage du trait d’union, comme en 1900.

La langue ne se « dégrade » pas : elle change, et si l’on s’accroche au mythe d’un passé « meilleur », on refuse ses aspects historique, social et politique, nécessaires à comprendre si l’on veut penser sa vitalité aujourd’hui, apprécier sa littérature. Les ouvrages sur ces questions sont abondants, qu’on relise l’un des tout derniers parus, ô combien stimulant : Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique, de deux linguistes qui savent de quoi elles parlent, Maria Candea et Laelia Véron (La Découverte, 2018). Cette chronique a été publiée dans Sitaudis le 7 décembre 2021.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le français fout le camp ! vraiment ? | ![]() Facebook |

Facebook |

01/01/2022

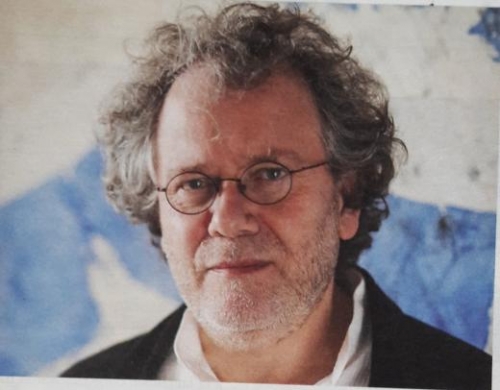

Georges Didi-Huberman, Imaginer recommencer, ce qui nous soulève 2

Dire il est temps, c’est tout autre chose que de dire on a le temps, par exemple. Celui qui croit pouvoir affirmer qu’il « a le temps », croit, en réalité, disposer du temps ou le posséder, l’« avoir » en quelque sorte, ce qui lui permettra toutes les manœuvres subjectives, toutes les procrastinations, tous les calculs, toutes les fuites, toutes les lâchetés politiques. Mais quand il est temps — et plus encore quand il est grand temps, façon d’« intensifier ou d’accentuer l’expérience de ce temps ci — nous ne disposons plus de rien, c’est plutôt le temps lui-même qui dispose de nous, nous entraîne dans son tourbillon et nous « possède », nous investit de sa force qui est souveraineté du kairos, irruption ou éruption de l’urgence historique... La question demeurant de savoir, à chaque fois, quand et comment les subjectivités accordent leurs désirs, depuis le temps où ils se sont psychiquement formés pour comprendre, pour décider qu’il leur faut agir à temps, et donc se soulever maintenant ou jamais.

Georges Didi-Huberman, Imaginer recommencer, ce qui nous soulève 2, éditions de Minuit, 2021, p. 12.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, imaginer recommencer, ce qui nous soulève 2, temps, sunjectivité | ![]() Facebook |

Facebook |

06/12/2021

Georges Didi-Huberman, Niki Giannari, Passer, quoi qu'il en coûte

(...) Après tout, les réfugiés ne font que revenir. Ils ne « débarquent » pas de rien, ni de nulle part. Quand on les considère comme des foules d’envahisseurs venus de contrées hostiles, quand on confond en eux l’ennemi avec l’étranger, cela veut surtout dire que l’on tente de conjurer quelque chose qui, de fait, a déjà eu lieu : quelque chose que l’on refoule de sa propre généalogie. Ce quelque chose, c’est que nous sommes tous des enfants de migrants et que les migrants ne sont que nos parents revenants, fussent-ils « lointains » (comme on parle des cousins). L’autochtonie que vise, aujourd’hui, l’emploi paranoïaque du mot « identité », n’existe tout simplement pas et c’est pourquoi toute nation, toute région, toute ville ou tout village sont habités de peuples au pluriel, de peuples qui coexistent, qui cohabitent, et jamais d’« un peuple » autoproclamé dans son fantasme de « pure ascendance ». Personne en Europe n’est « pur » de quoi que ce soit — comme les nazis en ont rêvé, comme en rêvent aujourd’hui les nouveaux fascistes — et si nous l’étions par le maléfice de quelque parfaite endogamie pendant des siècles, nous serions à coup sûr génétiquement malades, c’est-à-dire « dégénérés ».

Georges Didi-Huberman, Niki Giannari, Passer, quoi qu’il en coûte, éditions de Minuit, 2017, p. 31-32.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, niki giannari, passer, quoi qu’il en coûte, migrant, réfugié, identité | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2021

Philippe Beck, sur la notion de bifurcation

L'une des notions contemporaines les plus intéressantes et passionnantes, et pour ainsi dire apéritives, est la notion de la bifurcation. Imaginons la vie contemporaine sous sa forme réelle, comme dans l'étang de Leibniz : il s'agit d'un ensemble de rencontres plus ou moins fortes, où chacun approche d'autres êtres et s'en éloigne, où tous représentent un ensemble de forces variables avec leurs ondes croisées. Quelqu'un est une force; ce qui signifie qu'il est une promesse. Quelle promesse? L'être que je rencontre est la silhouette d'un bonheur (d'une augmentation de la beauté ou de la puissance de vivre) ou d'un malheur (d'une diminution ou d'un affaiblissement). Chacun suscite les ondulations d'une rêverie, et cette flottante excitation qu'on appelle une rêverie, fantastique entre deux moments d'existence, est à la fois intense et aléatoire. En ce rêve intermédiaire où s'anticipent les mouvements, l'imagination réelle, qui accorde à l'autre une force particulière (elle se contracte dans une image, une idée sensible faite de jugements, d'impressions etc.), bifurque régulièrement comme un poisson aérien : l'ordinaire de la vie, c'est l'orientation de la silhouette dans telle direction, près ou loin des rencontrés, selon les besoins de la persistance. La plasticité de l'espace est la ressource du rêve. Chacun est un chemin qui mène quelque part, de demi-jour en demi-jour. Le fait de savoir qu'à tout moment le chemin peut devenir autre ne rassure en rien, mais il atteste le champ de forces où sourires, écoutes, contacts voluptueux, poignées de mains, etc., sont chaque fois la promesse ou le rejet d'un mieux. Le rythme d'élaboration de ce mieux est tissé d'apparitions et de disparitions. Des décisions se prennent en chacun pour aller ici ou là, sous la loi de l'espace un et multiple. Sans doute, le réel contemporain est-il déterminé par le règne du tremblement de terre : le sol peut à tout instant se dérober sous nos pas, compromettant la possibilité d'un chemin. Sans doute, une vie tremble désormais sur ses bases, ou bien encore : les bases ne se maintiennent que sous la forme du tremblement. Pourtant, rien n'est plus beau et suscitant qu'une bifurcation, puisqu'elle signifie qu'un monde possible a failli ne pas exister. Elle veut dire aussi qu'un monde ancien, en chaque vie, vient de s'enfoncer dans les ténèbres où disparaît ce qui n'a pas interdit la transformation de la balade terrestre. Et cette balade particulière, émouvante, se trame auprès des rencontrés, des estompés, des éloignés. Elle constitue l'extraordinaire vie générale divisée et commune, mobile et immobile comme une hilarotragédie.

(Publié le 27 septembre dans Sitaudis)

Publié dans Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, sur la notion de bifurcation | ![]() Facebook |

Facebook |

26/07/2021

Quand le grotesque envahit l'agora...

Il est difficile de lutter contre l’ignorance et la bêtise, qu’entretiennent l’extrême droite et ceux qui se prétendent d’extrême gauche ; comment faire comprendre que des maladies comme la coqueluche, la variole, etc., ont été éradiquées grâce à la vaccination à ceux qui mettent en avant leur « liberté » ou qui imaginent que la France est maintenant une dictature ? La revue Hérodote a publié le 25 juillet un bref panorama de la sottise malheureusement de plus en plus affichée et des actes imbéciles qui l’accompagnent.

Le grotesque envahit l'agora !

Chacun s’est ému à juste titre de l'étoile jaune « Sans Vaccin » arborée par des manifestants, ces derniers jours. Cette mascarade témoigne de la bêtise abyssale desdits manifestants qui placent leur légitime opposition au vaccin sur le même plan que la Shoah. Ils ont tout oublié de ce qu’ils ont appris à l’école sur les horreurs du nazisme. C'est un témoignage parmi d'autres de l'indécence qui envahit les débats publics...

Déjà, il y a quelques années, des militants immigrationnistes, valise à la main, simulaient un départ pour les camps de la mort en vue de dénoncer les contrôles d’identité d’immigrants illégaux.

Plus généralement, depuis plus de deux décennies, aux États-Unis et maintenant en France, l’Histoire est allègrement bafouée par des universitaires. Ils n’ont pas l’excuse comme Alexandre Dumas de lui « faire de beaux enfants » mais la brutalisent sans scrupule à seule fin de la rendre méconnaissable et haïssable.

Les énergumènes qui déboulonnent les statues de Schœlcher, Lincoln ou Colomb… ou décrochent le portrait d’Elizabeth II ont le visage hideux de la bêtise, celle qui sert tous les tyrans. Ce sont les frères en démonerie des jeunes nazis qui brûlaient les « écrits juifs nuisibles » en 1933 ou des gardes rouges chinois qui torturaient à mort leurs professeurs en 1966. Leur haine des uns et des autres se nourrit de la lâcheté des citoyens, de notre lâcheté.

La langue et la littérature en prennent aussi pour leur grade. Des plumitives (le féminin s’impose) ne craignent pas de soutenir que la langue de Molière serait à l’origine de leur soumission ancestrale du fait de la prévalence du masculin sur le féminin dans les accords grammaticaux. Peu importe la réalité, à savoir que la France d’Aliénor, Christine de Pisan, Jeanne d’Arc, Mme du Châtelet, George Sand, etc. etc. peut s’enorgueillir de respecter et honorer les femmes plus et mieux (moins mal en tout cas) que la plupart des autre pays !

Voilà donc notre langue à son tour martyrisée par une écriture « inclusive » qui fait écrire sur les affiches de la Mairie de Paris : « Chèr.e.s Parisien.ne.s » (avec accent grave !). Que ceux qui ne comprennent pas cette orthographe s’adressent à Madame la Maire de Paris, ville autrefois appelée Ville-Lumière.

Dans les universités ou les théâtres, lieux culturels destinés à la diffusion du savoir et financés par des travailleurs qui, eux, n’ont jamais bénéficié dudit savoir, on censure à tour de bras sous les prétextes les plus risibles ou les plus contestables.

Telle philosophe croit que la procréation médicale assistée doit rester un acte thérapeutique. Qu’elle soit brûlée ! Celui-là joue une pièce du répertoire grec avec des masques africains. Qu’il soit pendu ! Et que dire de cet éditeur néerlandais qui a voulu confier à une « blanche » la traduction d’un poème de l’Afro-Américaine Amanda Gorman ? Devant le tollé, il a dû renoncer et s’excuser. L’éditeur français Fayard n’a pas pris de risque : il a officiellement confié la traduction à une chanteuse africaine. À grotesque, grotesque et demi.

Nous n’avons pas fini de nous amuser car, selon une formule célèbre, « quand la borne est franchie, il n'est plus de limites ! » Au sein de la mouvance LGBTQIA+ (nous nous sommes renseignés, ça voudrait dire : Lesbien Gay Bi Trans Queer Intersexe Asexuel…), ne voilà-t-il pas que des trans (hommes devenus « femmes ») voudraient participer aux compétitions féminines au grand scandale des sportives ordinaires. Ca tangue dans les « luttes intersectionnelles » !

Qui dit mieux ? Hé bien, le comble de l’indécence serait à chercher chez les multimilliardaires. Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk, détenteurs d’une richesse sans mesure (merci à tous les utilisateurs d’internet et du commerce en ligne), n’ont encore rien trouvé de mieux que de s’envoyer dans l’espace et ils invitent tous les Midas de la planète à en faire autant… contre espèces sonnantes et trébuchantes. Belle idée ! Quand l’humaine humanité se demande comment survivre au dérèglement climatique et à la pollution causés par nos SUV, nos écrans vidéos géants, nos aéronefs, voilà que se profile une nouvelle activité encore plus énergivore et polluante que les précédentes. Au moins, « cela créera des emplois » !

Après ce survol très incomplet de notre époque, dites-nous à qui vous attribuez la palme du grotesque.

André Larané

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : quand le grotesque envahit l'agora, panorama de la bêtise ordinaire | ![]() Facebook |

Facebook |

30/06/2021

Jean Genet, Ce qui est resté d'un Rembrandt...

C’est seulement ces sortes de vérités, celles qui ne sont pas démontrables et même qui sont « fausses », celles que l’on ne peut conduire sans absurdité jusqu’à leur extrémité sans aller à la négation d’elles et de soi, c’est celles-là qui doivent être exaltées par l’œuvre d’art. Elles n’auront jamais la chance ni la malchance d’être un jour appliquées. Qu’elles vivent par le chant qu’elles sont devenues et qu’elles suscitent.

Jean Genet, Ce qui est resté d’un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers, et jetés aux chiottes, dans Œuvres, IV, Gallimard, 1968, p. 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, rembrandt, œuvre d'art, vérité, chant | ![]() Facebook |

Facebook |

29/06/2021

Jean Genet, L'étrange mot d'...

Où aller ? Vers quelle forme ? Le lieu théâtral, contenant l’espace scénique et la salle.

Le lieu. À un Italien qui voulait construire un théâtre dont les éléments seraient mobiles et l’architecture changeante, selon la pièce qu’on y jouerait, je répondis avant même qu’il eût achevé sa phrase que l’architecture du théâtre est à découvrir, mais elle doit être fixe, immobilisée, afin qu’on la reconnaisse responsable ; elle sera jugée sur sa forme. Il est trop facile de se confier au mouvant. Qu’on aille, si l’on cveut, au périssable, mais après l’acte irréversible sur lequel nous serons jugé, ou, si l’on veut encore, l’acte fixe qui se juge.

Jean Genet, L’étrange mot d’..., dans Œuvres complètes, IV, Gallimard, 1968, p. 11.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, l’étrange mot d’..., théâtre, forme | ![]() Facebook |

Facebook |

30/05/2021

Alexander Dickow, Déblais

Écrire deux versions en deux langues d’un même poème, c’est donner à voir le désir, impossible à assouvir, de se rejoindre — de coïncider avec soi-même. Ou encore celui tout aussi hors de portée de se sentir définitivement à distance.

L’idée que la poésie doit exclure le narratif est aussi absurde que d’exclure l’exposition discursive du roman. Mallarmé rejette le narratif sous prétexte qu’il présente quelque chose comme un simulacre du réel. Mais la virtualité domine autant le narratif que les autres types de discours. La narration est un tissu de lacunes mouvantes ; c’est par ce jeu du vide est du plein qu’elle rejoint à la fois la poésie et le réel et il s’ensuit que la poésie est simulacre au même titre que la narration.

Alexander Dickow, Déblais, louise bottu, 2021, p. 23, 24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexander dickow, déblais, langue, narration, réel, simulacre | ![]() Facebook |

Facebook |

29/05/2021

Alexan der Dickow, Déblais

À ses débuts l’œuvre se fait aux dépens de la théorie et malgré elle. Avant l’écriture, la théorie n’est qu’une voix généralisante fausse, que l’œuvre a pour tâche (entre autres choses) de démentir. La théorie d’avant l’œuvre, c’est l’idée toute faite et déjà faite : et l’œuvre, si elle se fonde sur des idées constituées et entières, meurt en naissant.

Le sens saisi d’abord correspond généralement à du connu, tandis que le sens neuf dépasse les routines programmées qui constituent la majorité de nos échanges sociaux et de nos réflexions de surface. D’habitude, nous suivons des saynètes déjà écrites, dans la vie comme en lisant. Il faut pourtant lire plus loin et vivre plus haut.

Alexander Dickow, Déblais, louise bottu, 2021, p. 9, 13.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexander dickow, déblais, œuvre, théorie, sens | ![]() Facebook |

Facebook |

19/04/2021

Le soulèvement du ghetto de Varsovie : 19 avril 1943

Le soulèvement du ghetto de Varsovie : 19 avril 1943

Le 19 avril 1943, les derniers Juifs du ghetto de Varsovie se soulèvent contre leurs oppresseurs. Sans espoir de survie, encore moins de victoire, ils vont tenir tête héroïquement aux soldats et SS allemands pendant un mois.

C'est le premier soulèvement d'une ville dans l'Europe nazie et une manifestation éclatante de la capacité de résistance des Juifs. Une tragédie qui est aussi une aurore.

Le ghetto de Varsovie

En novembre 1940, quelques mois à peine après l'invasion allemande, les Juifs de la capitale polonaise et des environs, au nombre d'environ un demi-million, sont regroupés dans un quartier transformé en ghetto et isolé du reste de la ville par des barrières, des murs et des façades aveugles.

Le quartier étant coupé en deux par une artère, les Juifs passent d'un côté à l'autre par une passerelle. Le ghetto occupe 300 hectares, soit une densité d'environ 150 000 habitant/km2 (c'est quatre à cinq fois plus que le maximum observé dans une ville normale).

Comme tous les ghettos, celui de Varsovie est administré par un conseil juif (« Judenraat »). Un ingénieur, Adam Czerniakow, a été désigné par la mairie de Varsovie pour le présider. Le 22 juillet 1942, les Allemands lui demandent une liste d'enfants en vue de les transférer vers l'Est, dans des camps de travail (c'est le motif officiel).

Il est possible qu'Adam Czerniakow ait eu des informations sur la vraie nature de ces convois par le biais de Juifs évadés du camp d'extermination de Chelmno. Plus vraisemblablement a-t-il considéré qu'envoyer des enfants dans des camps de travail revenait de toute façon à les condamner à mort.

En homme d'honneur, il ne supporte pas de participer à cette infamie et choisit de se suicider. Il laisse une lettre émouvante à ses coreligionnaires pour s'excuser de son geste mais ne fournit aucune information sur ce qu'il aurait pu savoir du sort des futurs déportés.

C'est donc sans Czerniakow que les Allemands entament la « Grande déportation »... Jour après jour, 5 000 à 6 000 personnes sont emmenées à la Umschlagplatz et, de là, transférées en train vers Treblinka.

Le 12 septembre 1942, quand cette première déportation s'achève, il ne reste que 60 000 survivants dans un ghetto dont la surface a été drastiquement réduite par les Allemands.

La révolte

Le 18 janvier 1943, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, tandis que la Wehrmacht est prise au piège à Stalingrad, les Allemands entament une deuxième « Aktion » (déportation). Mais cette fois, les ultimes survivants du ghetto de Varsovie n'ont plus guère de doute sur le sort qui les attend...

Parmi eux figurent une centaine de responsables de mouvements de jeunesse qui n'ont pas connu les famines et les tourments des deux premières années du ghetto et ont conservé leur énergie intacte. Ils organisent immédiatement la résistance. Ils s'enfuient, se cachent et ripostent aux tentatives allemandes tant bien que mal, avec les quelques armes dont ils disposent.

Le 19 avril 1943, quand 850 soldats allemands pénètrent en force dans le ghetto pour liquider celui-ci, les résistants les attendent de pied ferme, barricadés dans leurs bunkers et leurs caves.

Au nombre de 3 000 environ, ils sont regroupés principalement dans l'Organisation des Combattants Juifs, commandée par le jeune Mordechai Anilewicz, et dans l'Union Juive Arméede Pawel Frenkiel.

Le général SS Jürgen Stroop, qui dirige l'opération, est pris de court par la rébellion. Il fait venir 2 000 hommes et des chars en renfort.

6 000 Juifs trouvent la mort dans les combats ou se suicident (c'est le cas de Mordechai Alinewicz, le 8 mai 1943), 7 000 sont fusillés sur place. Les autres sont déportés. Une poignée de miraculés vont échapper à la mort en s'enfuyant par les égoûts.

Le ghetto est rasé sitôt l'insurrection écrasée. Cette absolue tragédie va devenir pour les Juifs et les adversaires du nazisme le symbole de l'esprit de résistance et du renouveau. Ainsi le chancelier allemand Willy Brandt va-t-il s'agenouiller devant le Mémorial du résistant juif du ghetto le 7 décembre 1970 dans un émouvant geste de contrition.

(publié dans Herodote.net)

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le soulèvement du ghetto de varsovie : 19 avril 1943 | ![]() Facebook |

Facebook |

12/12/2020

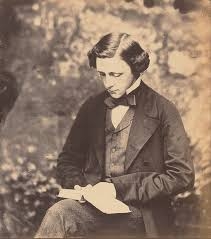

Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur

Poeta fit, non nascitur

«Comment pourrais-je devenir poète ?

Comment pourrais-je écrire en rimes ?

Un jour vous m'avez dir : « Ce souhait-là lui-même

Participe du sublime ».

Alors dites-moi comment ! Ne me congédiez pas

Avec votre « plus tard » ! »

Le vieil homme sourit de le voir,

D'entendre sa sortie soudaine ;

Il aimait que l'enfant laissât parler son cœur

Avec enthousiasme ;

Et songea : « Il n'y a rien en lui

De tiède ni d'irrésolu.

« Et prétendriez-vous devenir poète

Avant d'être allé à l'école ?

Et bien ! Je n'aurais jamais cru

Que vous fussiez un sot aussi parfait.

Tout d'abord apprenez à être spasmodique —

Règle très simple.

Vous commencez par écrire une phrase ;

Ensuite vous la hachez menu ;

Puis mêlez les morceaux et les tirez au sort

Strictement au petit bonheur :

L'ordre des mots

Est tout à fait indifférent.

Si vous voulez faire impression,

Rappelez-vous ce que je dis :

Ces qualités abstraites commencent

Toujours par des capitales :

Le Vrai, le Bien, le Beau —

Voilà les choses qui paient !

Ensuite, lorsque vous décrivez

Une forme, une couleur ou un son,

N'exposez pas l'affaire clairement,

Mais glissez-la dans une allusion ;

Et apprenez à regarder toute chose

Avec une sorte de strabisme mental.

« Par exemple, si je veux, Monsieur,

Parler de pâtés de mouton,

Devrai-je dire : « des rêves de laineux flocons

Emprisonnés dans un cachot de froment » ? »

« Certes », dit le vieil homme : « Cette phrase

Conviendra parfaitement.

Quatrièmement, il y a des épithètes

Qui vont avec n'importe quel mot —

Tout comme la Sauce Harvey Reading

Avec poisson, viande ou volaille —

Parmi celles-ci, « sauvage », « solitaire », « las », « étrange »,

Sont spécialement recommandables. »

« Et cela ira-t-il, oh ! cela ira-t-il

Si je les utilise en masse —

Comme : « L'homme sauvage alla de son pas las

Vers une étrange et solitaire pompe » ? »

« Erreur, erreur ! Il ne faut pas, à la légère,

Sauter sur de pareilles conclusions.

De telles épithètes, comme le poivre,

Donnent de la saveur à ce que vous écrivez,

Et, si vous en usez avec ménagement,

Elles aiguisent l'appétit :

Par contre, si vous en mettez trop,

Vous gâtez l'affaire complètement.

Enfin, pour ce qui est de la composition :

Votre lecteur, il faut le lui montrer,

Doit prendre les renseignements qu'on lui donne

Et ne compter sur aucune

Divulgation prématurée des tendances

Et desseins de votre poème.

Donc, pour éprouver sa patience —

Savoir ce qu'il peut supporter —

Ne mentionnez ni noms, ni lieux, ni dates,

Et assurez-vous, en tout cas,

Que le poème est bien, d'un bout à l'autre,

D'une obscurité compacte.

Fixez d'abord les limites

Jusqu'auxquelles il devra s'étendre :

Puis complétez, avec du "remplissage"

(Demandez à quelque ami) :

Votre grande STROPHE-À-SENSATION,

Vous la placez vers la fin. »

« Et qu'est-ce donc qu'une Sensation,

Dites-moi, Grand-père, s'il vous plaît ?

Je n'avais jamais, jusqu'à maintenant,

Entendu ce mot employé de la sorte :

Ayez la bonté d'en citer une seule,

« Exempli gratia ». »

Et le vieil homme, regardant tristement

À travers la pelouse du jardin,

Où çà et là une goutte de rosée

Étincelait encore dans l'aube

Lui dit : « Allez à l' "Adelphi",

Et voyez le "Colleen Bawn".

Le mot est dû à Boucicault —

La théorie est sienne ;

Au point où la vie devient un spasme,

Et l'Histoire un Sifflement :

Si cela n'est pas de la Sensation

Je ne sais pas ce que c'est.

Maintenant, exercez-vous ; bientôt la Fantaisie

Aura perdu son présent éclat — »

« Et alors », ajouta son petit-fils,

« Nous publierons ça, n'est-ce pas :

Couverture verte — lettres dorées au dos —

En in-douze ! »

Et le vieil homme sourit fièrement

De voir l'ardent garçon

Se ruer follement sur son encre et sa plume

Et son papier buvard —

Mais, lorsqu'il réfléchit à la publication

Son visage devient grave et triste.

Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur, traduit par Henri Parisot, Deuxième Cahier de Vulturne, 1941, non paginé.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lewis carroll, poeta fit, non nascitur, henri parisot | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2020

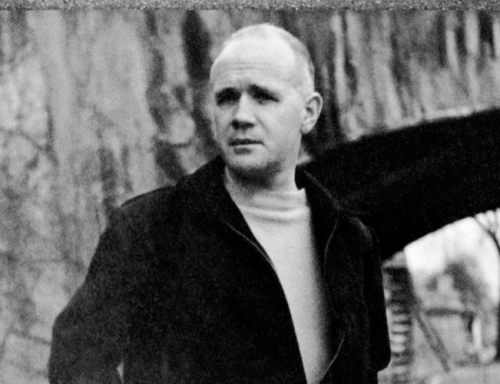

Paul Celan, 23 novembre 1920-20 avril 1970

Publié le 30 novembre dans France Culture

Suite à la parution le 23 octobre 2020 aux Cahiers de l'Herne d'un opus consacré à Paul Celan pour célébrer le centenaire de la naissance du poète, Nicolas Bouchaud, metteur en scène et acteur, revient au micro de Marie Sorbier sur les fugacités du poète des philosophes, dont il a porté les mots à la scène dans son spectacle Le Méridien.

"L'écriture de Celan est elle-même un paysage"

Quand Paul Celan (1920-1970) s’établit à Paris à l’été 1948 ses poèmes ne sont connus que d’une poignée de gens ; à sa mort, en avril 1970, son nom est associé à l’une des œuvres poétiques les plus importantes de la littérature allemande. Pourtant, aborder cette œuvre, a fortiori pour un lecteur francophone, n’a rien d’évident : si les poèmes relèvent bien d’une écriture qui réclame pour elle une « obscurité congénitale » la critique a aussi pu contribuer à en obscurcir le sens. Il faut donc sans cesse reprendre le travail de lecture d’après les coordonnées que Celan a fixées, en partant de ce qu’il appelle « l’accent aigu de l’actualité », inséparable de « l’accent grave de l’histoire » et de « l’accent circonflexe de l’éternité ».

"On dit souvent de la poésie de Celan qu'elle est hermétique. En réalité, son écriture ne cherche pas à représenter quelque chose, ni à reproduire une réalité. Elle n'est pas dans la mimesis, elle est elle-même un paysage. Il faut donc accepter de rentrer d'abord dans un paysage qu'on ne reconnaît pas, et tout le plaisir qu'on peut y prendre est de s'y aventurer quand même". Nicolas Bouchaud

Invité le 22 octobre 1960 à Darmstadt pour recevoir le prix Georg Büchner, Paul Celan accepte la récompense et prononce un discours qui interroge le statut de la poésie à partir d'une interrogation sur l'art. Nicolas Bouchaud a interprété ce texte dans son spectacle Le Méridien, créé en 2015.

"L'envie de ce spectacle m'était venue car l'écriture de Celan est magnifique. Ce n'est pas une histoire de compréhension : je la trouve magnifique parce qu'elle m'appelle d'une façon qui ne passe pas par son sens premier. On peut être appelé par des choses qui nous semblent inconnues". Nicolas Bouchaud

"La poésie n'est pas un geste commémoratif"

La poétique de Celan tient dans un impératif à la fois moral et esthétique, consistant à créer ce qu'il appelait une contre-langue, une mise en accusation implacable et définitive de la langue et de la culture allemandes, dont la Shoah fut l'aboutissement.

"Toute l'œuvre de Celan part d'Auschwitz, de la Shoah. Ce n'est pas la Shoah en tant qu'événement catastrophique qui viendrait clore une séquence, car il écrit à partir de la Shoah. Elle est comme début de quelque chose, non pas comme une chose qui serait terminée et que l'on pourrait commémorer. La poésie, l'art, ne sont pas des gestes commémoratifs". Nicolas Bouchaud

"Ce qu'entreprend Celan est tout à fait merveilleux et bouleversant, il le dit d'une façon très simple et rapide : Je vais enjuiver la langue allemande. La langue allemande a été polluée à travers le régime nazi et l'entreprise de Celan est de laver, de nettoyer et de rendre à la langue allemande ce qu'elle était avant le régime nazi, avant la pollution". Nicolas Bouchaud

Par des jeux correspondances et résonnances de mots et un système de retournement, nous explique Nicolas Bouchaud, Celan se réapproprie sa langue.

"C'est une décision esthétique et éthique extrêmement importante de son parcours que d'avoir continué à écrire en allemand et d'avoir voulu, à travers sa poésie, retravailler du dedans la langue pour la sortir de la gangue mortifère du nazisme". Nicolas Bouchaud

"La zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté"

"Ce qui compte dans le poème avec Celan, c'est la zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté. Ce qui se dérobe à la perception immédiate". Nicolas Bouchaud

Paul Celan le dit lui-même dans son discours de 1960 Le Méridien, en citant Blaise Pascal : Ne nous reprochez pas le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. L'œuvre de Celan, note Nicolas Bouchaud, aurait même contribué à faire changer d'avis le philosophe Theodor W. Adorno, qui soutenait qu'on ne pouvait plus écrire de poèmes après Auschwitz.

Grilles de paroles est le premier recueil que Celan envoie à Adorno. On sait aussi qu'il existe une correspondance entre les deux hommes.

Publié dans Celan Paul, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul celan, 23 novembre 1920-2o avril 1970 | ![]() Facebook |

Facebook |

26/10/2020

François Leperlier, Les ennemis jurés d'Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine

Prise de position publiée par Sitaudis le 23 octobre 2020

Chers Amis et Camarades, je vous adresse un texte de François Leperlier, auteur notamment de Destination de la poésie (édit. Lurlure) et de plusieurs essais sur Claude Cahun. Ce texte revient sur la tentative de panthéonisation de Rimbaud et Verlaine, pour nous inqualifiable.

Je vous invite à le co-signer.

Comme il ne s’agit pas d’une pétition à proprement parler (mais plutôt d’une prise de position), il vous suffira de me donner votre accord (à l’adresse chvavar@gmail.com)

Ce texte sera ensuite envoyé à quelques revues, à des sites et revues poétiques, etc.

Il s’agit pour nous de prendre date, de marquer le coup.

Nous vous serions reconnaissants de le diffuser dès maintenant, avec cette présentation, à vos connaissances.

Grand merci et salut fraternel à tous,

Ivar Ch’Vavar

21 octobre 2020.

Les ennemis jurés d’Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine

Une pétition fut ouverte en septembre 2020, patronnée par une douzaine de ministres, pour demander sérieusement l’entrée conjointe d’Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine au Panthéon.

Si l’on considère les nombreuses protestations qui n’ont pas tardé à s’exprimer, on peut juger que la plupart des contre-arguments ont été présentés, avec une diligence dont on ne peut que se féliciter[1]. La panthéonisation des deux poètes, dont l’œuvre et la vie marquent le plus complet désaveu de ce qu’elle représente, serait autant une bouffonnerie inepte qu’une formidable escroquerie intellectuelle.

Déjà, en 1927, les surréalistes ont dû s’élever contre l’édification d’une statue de Rimbaud à Charleville. A peu de choses près, le réquisitoire, qui met déjà en cause la morale du ressentiment, pourrait être resservi tel quel : Il fut toujours contre tout ce qui est, vous faites semblant de l’avoir oublié. N’essayez pas de tricher : vous n’élevez pas une statue à un poète « comme un autre », vous élevez cette statue par rancune, par petitesse, par vengeance. Vous voulez réduire celui qui admirait « le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne ».

« Le drapeau va au paysage immonde ».

L’hypocrisie étend la hideur de sa main sur les hommes que nous aimons pour les faire servir à la préservation de ce qu’ils ont toujours combattu. « Je ne comprends pas les lois ; je n’ai pas le sens moral, je suis une brute : vous vous trompez ».[2]

Mais, l’entreprise d’aujourd’hui ne vise pas seulement à rendre Rimbaud et Verlaine compatibles avec un monde qu’ils n’ont cessé de rejeter ; elle n’eût certainement jamais germé si elle n’avait été surdéterminée par des motifs et des enjeux d’un autre ordre.

Il s’agit expressément de tirer argument d’un rapport amoureux, et de satisfaire au désir de voir entrer un couple homosexuel au Saint des saints de la République... On en est là ! Au risque de laisser penser que tout le reste n’est que prétexte ou littérature.

On nous sert un roman politiquement correct du temps d’un compagnonnage passionnel que Rimbaud dût fuir. On escamote les rêveries et les conduites hétérosexuelles ou bisexuelles, aussi avérées chez l’un que chez l’autre. On écarte soigneusement la diversité des amours de Verlaine, alternant les femmes et les hommes, porté vers l’orgie, les prostituées, les « galopins aux yeux de tribade », ou les « galopines »[3], on refoule ses tentatives de « féminicide » (!) sur sa mère, puis sur sa femme, qui annonçaient les coups de revolver de Bruxelles contre Rimbaud. Bizarrement, dans l’environnement sinistre et moralisateur que nous vivons, on s’attendrait plutôt à ce que notre cher Verlaine se retrouve dans le collimateur de « balance ton porc » plutôt que dans la crypte du Panthéon !

Mais, il s’agit ici de faire avant tout valoir une cause et non d’établir une vérité. On s’applique à un exercice de déconstruction et de censure, qui ruine le sens et manipule les faits, sur fond de nihilisme intellectuel. Toute contestation, y compris la plus légitime, la plus pertinente, se voit systématiquement mise au compte de l’homophobie ! Chantage intolérable et pitoyable, qui finira par s’user comme le reste. On va même jusqu’à vouloir nous ahurir en prétendant que les opposants à la panthéonisation des poètes révoltés sont rien moins que des suppôts de l’ordre moral ! Ces gens-là, que le ressentiment égare, sont prêts à n’importe quoi !

Depuis quand l’orientation sexuelle est-elle censée fournir un atout décisif pour bénéficier des honneurs (s’ils en sont !) de la République… ? Verra-t-on bientôt s’allonger indéfiniment une liste de grands prétendants où, posée comme un critère, la « foi sexuelle » (Claude Cahun) des uns sera mise en concurrence avec celle des autres ? Il faudra peut-être que certains s’efforcent de surmonter leur sexe pour avoir les idées claires !

En tout cas, s’il y en a un qui se réjouit au cimetière de Charleville, c’est bien Paterne Berrichon ! Voir son beau-frère, absous de ses frasques, devenu bien respectable, encensé par les autorités et les nouveaux donneurs de leçon de morale, le voir faire son entrée en grande pompe au Panthéon, il n’eût jamais osé y songer !

[1] cf. entre autres, A. Borer (La Croix, 15.09.2020), N. MP Meyer (Contrepoints, 14.09.2020), Collectif, Le Monde (18 sept.2020), L. Rabouille (Causeur, 19.09.2020), Christian Rioux (Le Devoir, 24 septembre 2020),D. Saint-Amand (Libération, 16.09.2020), J.-L. Steinmetz (L’humanité, 25.09.2020) , et la tribune de D. de Villepin (Le Monde , 3 octobre 2020) .

[2] Permettez ! 23 octobre 1927.

[3] « Odilon, un gamin, mais monté comme un homme » (Hombres)

« Jusqu’aux jolis tétins d’infante

De miss à peine en puberté (...) » (Femmes)

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois leperlier, les ennemis jurés d'arthur rimbaud et de paul verlaine | ![]() Facebook |

Facebook |

06/07/2020

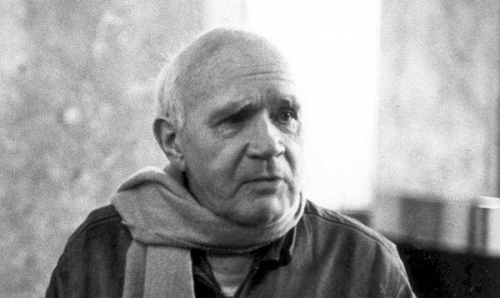

Georges Didi-Huberman, Éparses

Éparses, les positions psychiques que chacun est susceptible de tenir au creux d’une seule, d’une simple expérience émotionnelle.

Je me souviens — c’était il y a longtemps —qu’un jour où je pleurais beaucoup, je rencontrai par hasard mon visage dans le miroir. Quelque chose alors se brisa, quelque chose apparut : mon existence devint éparse, clivée. Je découvris, à me voir pleurant, une perception nouvelle : cela partait sans doute de moi-même et de mon chagrin du moment, mais cela ouvrait soudain une dimension bien plus large, impersonnelle et intéressante. Un ailleurs dans l’ici-même. C’était devenu, en un seul instant et sans doute pour le reste de ma vie, la leçon d’un nouveau regard. Il était né de la mise à distance, fatale dans cette situation optique : me voyant pleurer, j’observai tout à coup, comme de l’extérieur, ce que l’émotion, chose toute intérieure, modifiait sur l’interface de mon visage (pas beau à voir, d’ailleurs : régressif, grimaçant, chiffonné).

Georges Didi-Huberman, Éparses, éditions de minuit, 2020, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, Éparses, visage, pleurer, émotion | ![]() Facebook |

Facebook |

17/06/2020

Maurice Maeterinck, L'intelligence des fleurs

Nous avons mis longtemps un assez sot orgueil à nous croire des êtres miraculeux, uniques et merveilleusement fortuits, probablement tombés d’un autre monde, sans attaches certaines avec le reste de la vie, et, en tout cas, doués d’une faculté insolite, incomparable, monstrueuse. Il est bien préférable de n’être point si prodigieux, car nous avons appris que les prodiges ne tardent pas à disparaître dans l’évolution normale de la nature. Il est bien plus consolant d’observer que nous suivons la même route que l’âme de ce grand monde, que nous avons mêmes idées, mêmes espérances, mêmes épreuves et presque — n’était notre rêve spécifique de justice et de pitié, — mêmes sentiments. Il est bien plus tranquillisant de s’assurer que nous employons pour améliorer notre sort, pour utiliser les forces , les occasions, les lois de la matière, des moyens exactement pareils à ceux dont elle use pour éclairer et ordonner ses régions insoumises et inconscientes ; qu’il n’y en a pas d’autre, que nous sommes dans la vérité, que nous sommes bien à notre place et chez nous dans cet univers pétri de substances inconnues, mais dont la pensée est non pas impénétrable, mais analogue ou conforme à la nôtre.

Maurice Maeterlinck, L‘intelligence des fleurs, illustrations de Cécile A. Holdban, La part commune, 2020, p. 108.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice maeterlinck, l‘intelligence des fleurs, monde, nature, pensée | ![]() Facebook |

Facebook |