24/09/2013

Antoine Emaz, Planche (2), dans Rehauts, avril 2013

Planche

La classification des genres littéraires ne peut tenir que si la frontière formelle entre eux est nette. Dès lors que ces limites deviennent floues ou s'effacent, et c'est souvent le cas aujourd'hui, parler de genre ne signifie plus grand chose. Il faut peut-être seulement faire passer le fil rouge entre littérature et non-littérature. Alors l'opposition poésie / narration n'a plus vraiment lieu d'être. Avec des écritures comme celes de Marie Cosnay, Fabienne Courtade ou Sereine Berlottier, on est en littérature, voilà tout. C'est accepter que l poésie perde son appellation contrôlée.

Au départ du poème, il y a toujours un événement, un choc qui ébranle le cœur, le corps, la mémoire, la langue. J'écris en contre : vivre est premier. Un poème comme un contrecoup de langue à partir d'un coup de vivre.

Le seul vrai moment de bonheur est celui de la survenue du poème, le premier jet. Dans ce moment, on ressent une fabuleuse impression de maîtrise, d'évidence, comme si la vie / la langue étaient poreuses, porteuses l'une et l'autre d'une même vérité simple. Une transparence de loupe, une nécessité sana freine, une musique qui s'ajuste comme sans mal, sans heurt mais avec passion, nerfs tendus à bloc.

Dès le lendemain, ou même quelques heures après, la magie a disparu, et c'est de nouveau doute, suspicion, autocritique... Il n'y a plus d'élan, juste le tracé mort de l'élan, sa mémoire, et ne reste à travailler qu'une trajectoire.

Antoine Emaz, Planche, dans Rehauts, n°31, avril 2013, p. 33, 34, 37.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, planche, dans rehauts, avril 2013, poésie, littérature, création | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2013

Antoine Emaz, "Planche", dans Rehauts, n° 31, avril 2013

Planche

Il n'y a pas vraiment de morale de vivre, sauf vivre, et quelques principes que chacun invente, rabote, bricole au fil des années. La vie n'est ni simple ni compliquée, elle est alternativement facile et chaotique, et souvent bêtement neutre.

Seul dans la maison, je ne suis pas seul. Je suis avec la maison

Il y a ces moments de vie où le temps rattrape, prend au collet, étrangle. Dans le même instant, on voit ce qu'on a misérablement gagné, et puis tout ce qu'on a perdu. On ne peut plus faire machine arrière, il n'y a plus de route. On ne peut pas rejouer ; les cartes sur table ont disparu et celles que l'on a encore en main laissent peu de chance. Au mieux, dans ces moments, on devient sage ; au pire, on devient méchant.

La poésie n'est pas plus issue qu'impasse, elle est. Tout comme, selon les moments, une fenêtre est ouverte ou fermée.

Poésie lichen. Par les temps qui courent, je ne vois aucune honte à considérer que le seul but est de persister. Il faut mesurer l'ambition à l'aune de ce qui est possible., et poser clairement le choix d'une résistance durable plutôt qu'un combat sans doute glorieux mais suicidaire, dans une avant-garde qui combat des moulins ou une arrière-garde qui sonne de l'olifant.

Vieillissement lent des choses : portes, fenêtres... La peinture s'écaille, le gris et le moisi s'installent. Et il y a vieillissement parallèle de mon côté : nettement moins d'allant pour me lancer dans un chantier de bricolage. Et je ne peux plus compter sur l'aide de mes filles. Vrai aussi qu'avec le temps je renâcle de plus en plus à me dire que je vais passer la journée à peindre un volet, comme s'il était toujours plus urgent d'être à la table. Évolution lente du corps et du comportement. On constate le glissement sur une longue période, avec le recul, pas au jour le jour.

Le doute forme le fond de la conscience créatrice. Même l'accord de l'éditeur ou l'adhésion enthousiaste d'un lecteur ne parviennent pas à lever cette interrogation sur la valeur du travail, ou bien, partielle mais tout aussi tenaillante, cette question : est-ce que je n'aurais pas pu aller plus loin ?

Antoine Emaz, "Planche", dans Rehauts, n° 31, avril 2013, p. 27, 28, 28, 30, 31, 34, 36.

©Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, "planche", rehauts, vivre, vieillir, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2013

Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour

Chantonner contre la peur

à Rachel Erlich-Giovannoni

On naît étrangement à la poésie.

On contemple des couchers de soleil, le bord des roses, la venue des formes aimées.

On fait ce doit faire un poète : se placer devant le monde, dans les livres et les poèmes des autres, des petits signes, un endroit pour l'affût.

On essaie de bouger, de vivre comme ses aînés, de mettre ses pieds dans leurs chaussures, d'habiter les vêtements qu'ils nous ont laissés ; de copier leurs postures.

On se dit qu'avec tout cela, on finira bien par toucher son dû, le fruit de ses efforts, qu'à force de fidélité, de services rendus à toute cette beauté, on recevra en retour un paquet de mots, de quoi faire la route.

Et puis, un jour, c'est un linge empêtré dans la glaise, le cadavre d'une bête ouverte qui nous fait monter dans la bouche notre première poussée de mots.

Le linge entre. Tire en nous. Cherche la plaie où loger et croître.

« Et si l'on est heureux que la terre, partout

Soit pareille et colle »

On croyait qu'écrire convoquait les choses dans l'ordre, chacune selon son rang, son numéro d'appel. On croyait qu'en séparant le noyau de son fruit on éviterait toute atteinte et que seule la beauté entrerait dans nos mots.

Un jour quelqu'un a écrit : « Durci de matière », « Ils ont dit oui /A la pourriture », et encore : « Le linge n'est pas / Ce qui pourrit le plus vite. »

Et c'est là, contre toute attente, que l'on a touché ses premiers mots, que l'on a fait sa première ponte.

C'est là que l'on a découvert son assise. Sa terre.

Jean-Louis Giovannoni, Issue de retour, éditons Unes, 2013, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-louis giovannoni, issue de retour, art poétique, écrire | ![]() Facebook |

Facebook |

17/09/2013

Guido Ceronetti, Une poignée d'apparences

Le bon hôtel

«Vous avez une chambre ? » Une chambre La question paraît complètement absurde puisqu'un hôtel est fait de chambres et ne vend que des chambres. Mais, souvent, la réponse déconcertante de l'endroit fait uniquement de chambres est « Nous n'avons pas de chambres. » Le sous-entendu permanent : de chambres libres, supprime l'absurdité. La liberté de la chambre, peut-être, est tue à cause de son inconvenance.

La recherche d'une chambre libre — vide d'habitants visibles et cependant magiquement préparée pour les recevoir — force les clients à une espèce d'intimité désagréable avec l'inconnu qui sous un pompeux reliquaire de clés numérotées représente les chambres libres et occupées de l'hôtel. Il ne vous défend rien, il est même là pour vous permettre tout, mais tout, bonheurs misérables et repos dépend de son jugement préliminaire, de son autorisation muette. La gêne serait grande s'il ne s'agissait d'un cérémonial, d'un rapport irréel, figé dans une impassibilité bureaucratique, et cependant légèrement voluptueux, car il donne accès à une obscurité, à un risque.

Remplir la fiche, comme c'est l'usage hors d'Italie, ou remettre une pièce d'identité, sont des actes de reddition capitaux au Soupçon universel afin de pouvoir prendre possession de la chambre désirée. Un anarchiste belge me racontait sa fureur quand, arrivé à Barcelone en 1936 pour faire la révolution, le concierge de l'hôtel lui demanda, glacial, son passeport : « Un passeport ? en Espagne ? Le voici mon passeport : la carte des Organisations. » Mais la religion des passeports n'avait pas été brûlée vive le 19 juillet : à l'hôtel, son temple et son repaire, elle se riait des révolutions.

Guido Ceronetti, Une poignée d'apparences, traduction André Maugé, Albin Michel, 1988, p. 56-57.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guido ceronetti, une poignée d'apparences, le bon hôtel, passeport | ![]() Facebook |

Facebook |

16/09/2013

Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur

Écouter quelqu'un qui lit à haute voix, ce n'est ps la même chose que lire en silence. Quand tu lis, tu peux t'arrêter, ou survoler les phrases : c'est toi qui décides du rythme. Quand c'est un autre qui lit, il est difficile de faire coïncider ton attention avec le tempo de sa lecture : sa voix va trop vite ou trop lentement.

Si, en plus, le lecteur traduit, il s'ensuit une zone de flottement, d'hésitation autour des mots, une marge d'incertitude et d'improvisation éphémère. Le texte qui, lorsque tu le lis toi-même, est un objet bien présent, qu'il te faut affronter, devient, quand on te le traduit à haute voix, une chose qui existe et qui n'existe pas, une chose que tu n'arrives pas à toucher.

Qui plus est, le professeur Uzzi-Tuzzi s'était engagé dans sa traduction comme s'il n'était pas bien sûr de l'enchaînement des mots les uns avec les autres, revenant sur chaque période pour en remettre en place des mèches syntaxiques, tripotant les phrases jusqu'à ce qu'elles soient complètement froissées, les chiffonnant, les rafistolant, s'arrêtant sur chaque vocable pour en expliquer les usages idiomatiques et connotations, s'accompagnant de gestes enveloppants comme pour m'inviter à me contenter d'équivalences approximatives, s'interrompant pour énoncer règles grammaticales, dérivations étymologiques et citations des classiques. Et puis, lorsque tu t'es enfin convaincu que la philologie et l'érudition tiennent plus à cœur au professeur que le déroulement du récit, tu constates que c'est tout le contraire : l'enveloppe universitaire n'est là que pour protéger ce que le récit dit et ne dit pas, son souffle intérieur toujours sur le point de se disperser au contact de l'air.

Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, traduction Danielle Sallenave et François Wahl, Seuil, 1981.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, si par une nuit d'hiver un voyageur, lecture, récit | ![]() Facebook |

Facebook |

15/08/2013

Jacques Réda, Retour au calme

La poésie

Est-il un seul endroit de l'espace ou du temps

Où l'un des mille oiseaux qui sont les habitants

De ce poème (ou, lui, consentant, leur orage),

Entendrait quelque chose enfin de son langage

Un peu comme je les entends.

Si peu distincts du pépiement de la pensée

Indolente, prodigue et souvent dispersée

Au fond de je ne sais quel feuillage de mots,

Que mes rimes, pour y saisir une pincée

De sens, miment ces animaux ?

J'ai supposé parfois une suprême oreille

À qui cette volière apparaîtrait pareille,

Dans l'intelligible émeute de ses cris,

À celle dont je crois être, lorsque j'écris,

Un représentant qui s'effraye

Et s'enchante à la fois de tant d'inanité.

Il se peut en effet que l'on soit écouté,

Et qu'en un certain point le latin du poète,

Mêlé de rossignol, hulotte ou gypaète,

Les égale en limpidité.

Jacques Réda, Retour au calme, Gallimard, 1989, p. 139.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, retour au calme, oiseaux, poésie, rime | ![]() Facebook |

Facebook |

08/08/2013

André Frénaud, Il n'y a pas de paradis

Note sur l'expérience poétique

Le poème dépasse celui qui le forme, mais enfin il l'exprime ! En construisant cet objet-microcosme, l'auteur se construit et se découvre différent — et uni au monde par des liens différents — mais il se connaît encore tel qu'il est, avec ses ressources qui sont ses limites, sa profondeur légère.

Ces petits monuments verbaux imprévus, la conscience qui les a portés c'est celle de tel homme unique avec son expérience et ses désirs, ses monstres et ses valeurs, tout ce qui dans la vie l'a marqué et ce qui demeure irréductible, avec ses goûts, son intelligence, ses traditions, ses partis-pris et ses mots, avec son courage et sa misère propre. De là que chaque créateur a ses thèmes et son style. Et, bien sûr, le poème se fait dans la durée changeante d'une vie. S'il opère toujours une transfiguration (jusque par la raillerie même), l'œuvre prend une tonalité différente selon la part de la sensibilité qui s'y trouve actualisée dans le dépassement. Ainsi la plus haute joie et le simple plaisir, l'émerveillement, la nostalgie, l'amertume ou le désespoir, la révolte et la rage, la bonté, tous les sentiments éprouvables peuvent-ils tour à tour y prédominer.

André Frénaud, Il n'y a pas de paradis, Poésie / Gallimard, 1967 [1962], p. 241-242.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, il n'y a pas de paradis, expérience poétique, style | ![]() Facebook |

Facebook |

31/07/2013

Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray

Le parfum des asperges

D'une pièce à l'autre du rez-de-chaussée, les odeurs circulent, s'emmêlent, s'adultèrent, se recouvrent, s'annulent ou se rehaussent. Sauf à l'approche de l'heure du coucher, l'odeur du chagrin s'efface devant celles, subtilement étagées, réunies en bouquet ou vigoureusement dissociées, des plaisirs de la table. Plus que le goût, c'est en effet l'odorat que les descriptions proustiennes mobilisent pour donner à éprouver, dans toute la plénitude de la sensation, ce qu'avoir bon appétit veut dire. Toute nourriture semble devoir se résoudre en odeur dans le monde de Combray. Si l'on demandait à une société de lecteurs quel souvenir leur vient en premier des repas combraysiens, une grande majorité d'entre eux évoquerait le parfum des bottes d'asperges. Quiconque a lu Du côté de chez Swann ne pourra plus jamais faire autrement que de penser à Proust lorsque, ayant pris des asperges àdîner, il redécouvre, dans l'intimité des toilettes, le singulier pouvoir qu'elles ont de substituer la subtilité douceâtre de leur parfum à l'âcreté de l'urine. Si « l'essence précieuse » des asperges se reconnaît d'abord à leur robe couleur du temps, au glissement sur leur corps fuselé de couleurs si changeantes que le Narrateur peut les comparer à des aurores naissantes ou à des « ébauches d'arc-en-ciel », elle s'accomplit dans la façon qui leur est propre de jouer, « dans leurs farces poétiques et grossières comme une féérie de Shakespeare, à changer [le] pot de chambre en un vase de parfum ». L'asperge a ceci de singulier, qui la distingue du commun des nourritures terrestres, qu'elle demande pour libérer son parfum, pour que son odeur, atteignant son seuil de plénitude, mérité le nom de parfum, qu'on se l'incorpore. Le parfum de l'asperge se réalise dans la nuit de l'estomac, dans les replis boueux de l'intestin ; il embaume dans ces lieux malséants, ces cabinets d'aisances, où s'impose à chacun, dans toute sa trivialité, la dimension physiologique des existences.

On pourrait voir dans cette fabrique d'un parfum, qui demande à être distillé dans la nuit des viscères, un emblème assez satisfaisant de l'œuvre. Proust, et c'est l'une de ses grandeurs, ne se détourne pas, par souci d'originalité, par peur du cliché, des beautés répertoriées. Il célèbre sans façon la beauté du monde, sans dérobade, sans crainte de s'émerveiller devant la beauté convenue, pour album de jeune fille, des arbres en fleurs, découvrant dans l'intensité de son admiration de nouvelles façons de dire le soleil rayonnant sur la mer ou de donner à éprouver la gifle du vent sur les visages enflammés par le grand air.

Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray, Belin, 2013, p. 75-77.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe pradeau, proust à illiers-combray, asperge, odeur, parfum, création, beauté | ![]() Facebook |

Facebook |

30/07/2013

Robert Duncan, La profondeur du champ

Tenir la rime

Par accent et syllabe

Par changement de rime et de contour

le vers long à la cadence bizarre atteint sa période même.

Le vers court

nous raffinons

et vouons à la candeur.

Nous nous en souvenons

la braise de la flamme

prend le mot dès lors qu'il s'entend

(« Nous devons comprendre ce qui se passe »)

et surgit au désir,

air

à la justesse de l'oiseau.

C'est la bûche du solstice d'hiver qui réchauffe décembre.

C'est l'herbe neuve qui surgit de la terre.

Robet Duncan, L'ouverture du champ, traduction Martin Richet,

éditions Corti, 2012, p. 110.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert duncan, la profondeur du champ, rime, vers long, vers court, oiseau, hiver. | ![]() Facebook |

Facebook |

24/07/2013

Jean Tardieu, Les portes de toile

Le miroir de Corot

(Largo)

Je me regarde dans la glace et je vois un objet à peindre.

Un objet dans la lumière du matin.

L'air, autour de cet objet, se répand sans contrainte, agréable et sonore.

L'objet est debout assuré dans ses trois dimensions : sa digne hauteur, sa largeur sans excès, sa paisible épaisseur.

Il a ses creux et ses bosses, comme un arbre, comme un vallonnement, son ombre heureuse ici, là le côté du soleil...

Ma vie que voici, vous êtes cet objet : le bon pain que je coupe, l'huile étale et légère, la lait de la journée et rien de vous ne me sépare : nous parlons sans arrière-pensée.

Jean Tardieu, Les portes de toile, Gallimard, 1969, p. 126.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, les portes de toile, le miroir de corot, peindre | ![]() Facebook |

Facebook |

30/06/2013

Pascal Quignard, La nuit sexuelle

Une scène française

Il existe une étrange scène française. On la découvre dans Mellan. Elle se multiplie à partir de Fragonard. Elle se radicalise avec Courbet. Claude Mellan à vrai dire, s'il l'invente, ne la poursuit pas et ne l'acheva pas. On la nomme La Souricière. Un nourrisson sorti de la vulve sa mère se retourne à quatre pattes et regarde la vulve dont il est issu.

Courbet peignit ce que le XIXe siècle appela le "con" en 1866. Il en vendit l'image à Khalil Bey. Khalil Bey la transmit à Bernheim Jeune. Bernheim la passa à François de Harvany, François de Harvany la céda au baron Herzog. Elle arriva de façon mystérieuse entre les mains du psychanalyste Jacques Lacan dissimulée sous un cache conçu par le peintre Masson. Je me souviens qu'en ce temps là on nommait origine du monde ce qui n'est que l'origine de chacun.

Nous ne sommes pas Ulysse. Nous n'avons pas de "chez nous" à la surface de ce monde. Tout Ithaque que nous voudrions rejoindre est interne. Cet internat est celui de la poche maternelle que chaque naissance rompt. L'errance n'aura donc pas de terme à la surface des flots ou de la terre. Pour chaque vivant vivipare un premier monde est perdu. Tout Éden est seuil et expulsion. Où retourner ? Glisserions-nous notre visage dans le sexe d'une femme ? Puis les épaules ? Puis le tronc ? Les hanches ? Le retour impossible, tel est le temps. Notre seul "chez nous" est cette étrange "ek-sistence" où pousse le jadis. Cette poussée est la Nature. L'adieu, le perdre, le ne pas se retourner, l'invisible sont les quatre murs de notre prison.

Pascal Quignard, La nuit sexuelle, J'ai lu, 2009 [2007], p. 137-138.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la nuit sexuelle, courbet, lacan, l'origine du monde, éden, jadis, temps | ![]() Facebook |

Facebook |

31/05/2013

Jean Bollack, Au jour le jour

X 1341

On accède à la culture par deux voies contraires : en l'approchant, en raison de la place qu'elle occupe dans la société, et inversement pour les moyens qu'on y trouve de la critiquer et de révéler l'inculture.

X 1089

On parle pour faire parler et apprendre ce qu'on veut savoir ; sinon, soi-même, on dit en parlant des choses que sans doute il ne faudrait pas avoir dites ; on ne les savait que trop déjà.

X 635

En dépit de toutes ses origines rituelles, la poésie comporte une tendance libératrice, due à sa puissance d'arrachement, qui peut la conduire à des mises en question radicales, et à souvent contester les croyances établies. Elle est athée. Le dieu tient son pouvoir de la langue.

X 1790

La poésie peut se libérer de toutes les entraves, et d'abord de celles que construit la pensée, qui s'y réfère. Elle dispose des ressources de la langue ; par l'usage qu'elle en fait, elle montre ce que c'est de dire : elle fait voir ce qu'elle dit.

Jean Bollack, Au jour le jour, P. U. F, 2013, p. 419, 423, 763, 766.

© PhotoTristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, poésie, culture, savoir, libérateur | ![]() Facebook |

Facebook |

25/05/2013

Pierre Bergounioux, Univers préférables

La classification habituelle des récits ne couvre pas, loin s'en faut, l'extension du genre. À côté des formes élaborées, pourvues d'un titre, imprimées, des simples histoires qu'on échange et qu'on oublie, prolifèrent des textes muets, sans destinataire, ignorés du narrateur lui-même Eux aussi, pourtant, postulent des mondes. On peut ne s'être jamais su l'auteur de cette prose sourde. il arrive qu'un mot qu'on dit ou qu'on entend, un lieu où l'on revient, plus tard, agissent comme des catalyseurs, révèlent après couple grouillement de textes embryonnaires qui visaient à résoudre les énigmes, à conjurer les périls dont on se sentait environné.

On ne les avait pas à proprement parler oubliés. On n'en jamais eu conscience. On était trop occupé à recenser des emplacements viables, des moments préservés, une activité acceptable, pour songer qu'on échafaudait, à cet effet, des récits. Certains reçurent un caractère d'avancement poussé. D'autres n'ont guère dépassé le stade larvaire, mots épars sur le silence, bouts de phrase sans suite, comme brisées de s'être heurtées à la muraille sans prise ni faille de la réalité. Certains étaient tournés vers d'autres récits, implicites ou sonores, dressés contre des idées hypothétiques ou avérées mais capables, toutes, d'adultérer profondément notre être, de nous l'aliéner.

Pierre Bergounioux, Univers préférables, dessins de Philippe Ségéral,

Fata Morgana, 2003, p. 7-8.

© Photo Tristan Hordé

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, univers préférables, récit, mémoire, oubli, réalité | ![]() Facebook |

Facebook |

23/05/2013

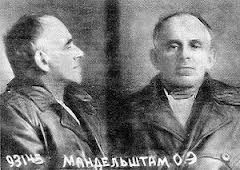

Ossip Mandelstam, La Quatrième prose & autres textes (1922-1929)

Le titre rend compte du fait que le texte, jamais publié du vivant de Mandelstam, était son quatrième écrit en prose après Le Bruit du temps, Le Timbre égyptien et un volume d'essais ; Nadejda, son épouse à qui il l'avait dicté en 1929, le mit au net en 1940 à partir de deux manuscrits. "Autres textes" regroupe de courts récits et des pages sur ses séjours au Caucase et en Crimée entre 1922 et 1927, avec en ouverture une brève réponse à une enquête, faite par une revue en 1928, sur "L'écrivain soviétique et la révolution d'octobre" : elle donne la position de Mandelstam vis-à-vis de ce que demande alors le pouvoir politique. Le poète refuse sans équivoque d'être un écrivain fonctionnaire, en rejetant la question posée : « S'interroger sur ce que l'écrivain doit être est une question que je ne comprends absolument pas. » S'il y a une exigence, elle est de former les lecteurs, en premier lieu à l'école, et pour ce qui est de l'écrivain, il ne l'est qu'à l'écart du pouvoir. Cette position, qu'il développe dans La Quatrième prose, lui vaudra de perdre ses moyens de vivre et de mourir dans un des camps soviétiques.

La Quatrième prose est un écrit de circonstance, et l'on apprécie la force de son contenu grâce aux notes précises de Jean-Claude Schneider. Une maison d'édition, après avoir sollicité Mandelstam pour améliorer une traduction de Till Eulenspiegel, publie le volume en ne mentionnant que son nom pour la traduction ; malgré le rectificatif de l'éditeur, les critiques se déchaînent, notamment un certain Cornfeld, et crient au plagiat. Les explications de Mandelstam ne servent à rien et il finira par être exclu de l'Union des écrivains. Les seize séquences de La Quatrième prose reflètent la violence des attaques que subit le poète, mais aussi son talent de critique et la clarté de ses engagements.

Ce que Mandelstam ne peut accepter, c'est la soumission qui conduit à abandonner toute création : ce n'est qu'avec la liberté intérieure que l'expression peut naître, et ce qui s'écrit alors pourrait, éventuellement, servir à la nouvelle société si les dirigeants comprenaient que la transformation des esprits exige la liberté de penser. Les choix du pouvoir politique sont tout autres et il attend que l'écrivain « griffonne des dénonciations, tape sur ceux qui sont déjà à terre, exige l'exécution des détenus ». Mandelstam ajoute : « la littérature partout et où qu'elle intervienne, n'a qu'une seule mission ; aider les autorités à maintenir les soldats dans l'obéissance, les juges à éliminer sommairement les accusés ». Il partage les publications entre celles « permises et celles écrites sans autorisation. Les premières, c'est de l'ordure, les autres, de l'air volé ». Quant à ceux qui acceptent de glorifier le régime, il multiplie les qualifications péjoratives pour les définir, ces "judas" vivant dans leurs « vomissures » et, s'opposant à eux, il met en avant « la noble appellation de juif dont [il] s'enorgueilli[t] ».

La situation des écrivains était d'autant plus précaire que, du jour au lendemain, il leur devenait impossible de publier leur travail et qu'ils étaient réduits à des tâches alimentaires loin de leurs préoccupations ; ce fut le cas pour Mandelstam comme pour son presque contemporain Daniil Harms, d'abord exilé, puis gagnant son pain en écrivant des livres pour enfants. La méfiance des bolcheviques, dès le début des années 1920, s'est progressivement accrue avec Trostky (Littérature et révolution, en 1924, condamne le poète Andréï Biély), puis avec la prise de pouvoir par Staline en 1927. Plutôt éloigné des bolcheviques, Mandelstam n'est pas du tout du côté de la bourgeoisie, dont il critique le comportement avec ironie dans La Quatrième prose : « Une question m'a toujours intéressé : où le bourgeois va-t-il pêcher son air dégoûté et son prétendu sens des convenances ? Cette aptitude à savoir ce qu'il convient de faire, c'est évidemment ce qui apparente le bourgeois à l'animal. » Par ailleurs, dans un de ses brefs récits, il qualifie de « bourgeois ignorant » le socialiste belge Vandervelde venu s'extasier sur la nouvelle société.

Il y a dans les récits et les relations de voyage une grande vivacité des notations, un art du portrait, un goût de l'observation et, toujours, le plaisir répété de vivre dans la ville, telle quelle, avec sa pauvreté — « Il n'aime pas la ville, celui qui n'en apprécie pas les guenilles, les lieux modestes, pitoyables, qui ne s'est pas essoufflé sur ses escaliers de service ». Il y a aussi la littérature russe, présente par une allusion ou la citation d'un vers, les auteurs français (Villon, Flaubert ou les ïambes d'Auguste Barbier) et, constamment, une écoute attentive des manières de parler, ici des expressions entendues à Kiev, là de la langue du bazar qui, « pareille à une petite bête carnassière, fait étinceler l'éclat de ses petites dents blanches. »

Ossip Mandelstam, La Quatrième prose & autres textes (1922-1929), traduit du russe par Jean-Claude Schneider, La Dogana, 2013, 168 p.

Article paru sur Sitaudis.fr

* La Quatrième prose a été par ailleurs traduite par André Markowicz (Christian Bourgois, 1993, puis collection "Titres", 2006).

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, la quatrième prose & autres textes (1922-1929), jean-claude schneider, liberté, camp de travail, critique. | ![]() Facebook |

Facebook |

10/05/2013

Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray

Dans La Clé des champs, André Breton invite à voir dans la place Dauphine, qui forme triangle à la proue de l'île de la Cité, « le sexe de Paris », le pubis de la Ville Lumière. Le poète, dont la vie croisa brièvement celle de Proust en 1920 — Jacques Rivière lui avait confié la relecture des épreuves du Côté de Guermantes —, a pu admirer — Rivière l'affirme — l'œuvre, si subtilement attentive au monde des rêves, du romancier. Il n'en demeure pas moins que jamais il n'a rien écrit qui puisse accréditer un tel sentiment et que la Recherche figure parmi les œuvres dans lesquelles le surréalisme a reconnu des emblèmes de ce qu'il récuse : l'art supposé mensonger du roman, avec son primat moraliste de la psychologie, la façon qui lui est propre de désenchanter le monde, de dégrader le mystère en effets de continuité et de vraisemblance. Et pourtant, c'est bien à Breton que j'ai pensé, à Nadja, aux lèvres entrouvertes, accueillantes à la fougue du Vert Galant de la place Dauphine, en découvrant que la maison de tante Léonie présente ceci de commun avec le jardin étagé à flanc de coteau du Pré Catelan, qu'elle s'évase en triangle, à partir de la porte étroite, génésique, qui s'entrouvre à son sommet.

Le rapprochement vient sans doute d'autant plus volontiers à l'esprit que le lecteur de la Recherche sait bien que « Combray », la première partie de Du Côté de chez Swann, pour être le livre lumineux de l'enfance, n'en est pas moins inquiété par le mystère de la séparation des sexes, par l'évidence nocturne de l'attraction des corps. Le visiteur qui entrebâille le portail et pénètre dans le jardinet, lorsqu'il s'avance épousant tla courbure de l'allée, vers la façade secrète de la maison, vers ces liserés de faïence d'inspiration ottomane qui, fantaisie « orientaliste » de l'oncle Amiot, rehausse d'azur l'encadrement des fenêtres, chemine dans une nuit matricielle, près qu'il est de s'introduire, comme par effraction, sur le théâtre d'une scène primitive.

Christophe Pradeau, Proust à Illiers-Combray, Belin, 2013, p. 45-47.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe pradeau, proust à illiers-combray, andré breton, roman, scène primitive, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |