15/02/2021

Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur

Écouter quelqu’un qui lit à haute voix, ce n’est pas la même chose que lire en silence. Quand tu lis, tu peux t’arrêter, ou survoler les phrases : c’est toi qui décides du rythme. Quand c’est un autre qui lit, il est difficile de faire coïncider ton attention avec le tempo de sa lecture : sa voix va ou trop vite ou trop lentement.

Si, en plus, le lecteur traduit, il s’ensuit une zone de flottement, d’hésitation autour des mots, une marge d’incertitude et d’improvisation éphémère. Le texte qui, lorsque tu le lis toi-même, est un objet bien présent, qu’il te faut affronter, devient, quand on te le traduit à haute voix, une chose que tu n’arrives pas à toucher.

Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur, Seuil, 1981, p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo calvino, si par une nuit d’hiver un voyageur, lecture, rythme, traduction | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2019

la tête et les cornes : recension

Modeste dans son format (format 21 cm x 13 cm), cette livraison de La tête et les cornes remplit exactement le rôle d’une revue : présenter la poésie qui se fait maintenant, extraits de livres ou travail en cours. La couverture, dépliée, donne à voir des rayons de la bibliothèque de Claude Royet-Journoud ; bien que la photographie ne soit pas très bonne, on reconnaît cette fois le dos des livres de Jean Daive — manière de rendre hommage à deux poètes inventeurs de revues.

La couverture repliée, on lit d’abord une poète d’origine coréenne, de langue anglaise, Mia You, traduite par Martin Richet, poète et traducteur de poètes américains (Ted Berrigan, Gertrude Stein, Robert Dunan, etc). L’ensemble Quatuor Perelman IV se compose d’un prologue et de quatre "actes" autour de Bob Perelman, poète américain (non encore traduit en français), membre d’un groupe dans la lignée de Pound, L=A=N=G=U=A=G=E, fondé par Charles Bernstein, dont le nom accompagne ceux de Ron Silliman, Barrett Watten. Les vers de Mia You s’apparentent en partie à un journal, journal de ses lectures — sans hiérarchie, ce qui est en accord avec les auteurs qu’elle cite —, ou rendant compte de certains aspects de sa vie à Amsterdam : le désagrément des pigeons sur les pistes cyclables, l’étude de Joyce, une lecture donnée par Barrett Watten. On appréciera son humour : citant la revue de Bob Perelman, Jacket 2, elle joue sur le sens courant de "jacket" = veste, « Bob Perelman a-t-il déjà porté une jaquette ? ce / n’est pas son genre qu’il fraye avec le beau monde ou /pas. » Elle s’interroge dans l’acte 2 sur les lecteurs qui connaissent sans doute les auteurs cités, concluant « mais ça n’a aucune importance », et la séquence s’achève par des considérations fort éloignées du propos, « J’ai horreur des poèmes sur les chevaux [etc.] » L’acte 3 confirme dans sa brièveté un goût pour l’absurde :

ACTE TROIS

Décor : la Chine, 2013

Tout ce que nous écrivons porte authentiquement et absolument sur la Chine

L’allemande Dagmara Kraus (traduite également par Aurélie Maurin dans Place de la Sorbonne, n° 7, 2017, ici avec Christophe Manon), autre poète de la nouvelle génération, construit son poème sur le thème du retour (de quelqu’un), en terminant certains mots par la syllabe -ang ; le titre kummerang est traduit par douleurang (kummer = douleur), mais la tâche des traducteurs était plus qu’ardue, certains mots en allemand se terminant bien par -ang— yingyang, anfang, zwang, lang par exemple —, pas leur équivalent en français ; de plus, Dagmara Kraus introduit dans le poème des mots contenant le son -an, de nombreux néologismes et des jeux de mots, bien adaptés en français, comme le passage de pestes à testes, restes, fêtes, de tempêtes à entêtes, répètes. On pense au Jabberwocky dans ce jeu des sons et du sens, d’autant plus aisément que les traducteurs empruntent au poème de Lewis Carroll le mot borogrove.

Très peu de textes de Benjamin Hollander (1952-2016) peuvent être lus en français ; Ónóme, extrait de Vigilance (2005) est ici traduit par un collectif. Sa poésie rompt avec l’ordre de la phrase et, surtout, celui du discours avec des énoncés sans relation apparente entre eux, sinon la reprise du verbe "voir" (« as-tu vu », « je les ai vus », « j’ai été vu », etc.) et de divers éléments (« meurtre et amour », « affections privées », et .) ; diverses voix se mêlent sans être attribuées à des personnages. C’est là une manière de présenter le chaos que sont les choses de la vie quotidienne, chaos où la fiction se mêle au réel ; on lit « Moriarty l’a dit », il s’agit du professeur Moriarty, l’ennemi juré de Sherlock Holmes, cité juste avant une allusion à Rilke et aux Élégies de Duino, puis à Levinas. Comme le signale un personnage, « Papa, ce type dit des choses bizarres ».

Poète, musicien et réalisateur, Gilles Weinzaepflen revisite le Nouveau Testament, de la conception de Jésus à sa crucifixion, avec des images brèves et des mouvements rapides :

selon saint marc

vint remontait vint passait avançant pénètrent sortant s’en alla alla rentra s’en alla passait, entra se retira monte vient descendait regagné s’en alla arrivent entre partit vient parcourait partirent vient [etc.]

Dans ce récit titré "péplum renoncé", quelques étapes du parcours de Jésus sont restituées, jusqu’à la résurrection — en marquant une distance plaisante vis-à-vis de l’évangile (« en sortant du tombeau il / est-ce un oubli / n’emporte pas le linceul »).

On lira aussi un poème d’Ulf Stolterfoht, traduit par Jean-René Lassalle, un des infatigables découvreurs de la poésie de langue allemande ; il propose aussi une traduction, de l’anglais et du birman, de The Maw Naing auteur inconnu en français dont un film a été projeté au festival de La Rochelle. L’un des animateurs de la revue, Benoît Berthelier, traduit des poèmes du coréen, poèmes de la vie de pauvreté et de révolte, des répressions policières, bien loin de l’image habituelle de la Corée du Sud.

Cette livraison de La tête et les cornes, comme les précédentes, est une invitation à la découverte de poètes à coté de ce qui est réputé "lisible" et rassurant : il faut souhaiter, pour cela, une longue vie à la revue. La tête et les cornes, mai 2019, 40 p., 8 €. Cette recension a été publiée Par Sitaudis le 23 septembre 2019.

Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la t^te et les cornes, traduction, marie de quatrebarbes, maël guesdon, benoît berthelier | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2018

Martial, Épigrammes

XII, 95

Tu peux lire des livres olé-olé,

Mais que ta nana soit à tes côtés,

Pour que tu n’ailles fleureter

Avec la Veuve Poignet

Et que tu ne deviennes, infâme,

Un mari sans femme !

Martial, Épigrammes, choisie et adaptées

du latin par Dominique Noguez, Arléa,

2006, p. 141.

Musée, en ses livres obscènes,

Rivalise avec ceux que lisait Sybaris

Tant ses pages de sel sont pleines.

Rufus, si tu lis ses écrits

Tout fragrants de saveur traîtresse,

Prends auprès de toi ta maîtresse,

Pour que ta vicieuse main,

Déshonorant le dieu d’Hymen

Par quelque trahison infâme,

Ne te fasse mari sans femme.

Martial, Épigrammes, traduction Jean Malaplate,

Poésie / Gallimard, 1992, p. 165.

Lis des bouquins surexcitants

Au sel cochon superbandant.

Mais prends bien soin que ta copine

Soit avec toi dessous la couette.

T’astique pas tout seul la pine :

Ce serait Poignet sans Poignette.

Martial, DCL épigrammes, recyclées par

Christian Prigent, P.O.L, 2014, p. 221-222.

Musseti pathicissimus libellos,

qui certant Sybariticis libellis,

et tinctas sale pruriente chartas

Instant lege Rufe ; sed puella

sit tecum tua, ne thalassionem

indiças manibus libidinosis

et fias sine femina maritus.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martial, épigrammes, traduction, adaptation | ![]() Facebook |

Facebook |

08/04/2015

Bruno Fern, Typhaine Garnier, Christian Prigent, Craductions : recension

Christian Prigent, Vanda Benes, Typhaine Garnier

Bruno Fern

Il y a une longue tradition de jeu avec les homophonies dans la langue et il n’est pas besoin de chercher longtemps des exemples dans les pratiques quotidiennes, de l’enseigne Diminu’tif à l’aide-mémoire Mais où est donc Ornicar ?, de la publicité Un monde se crée, un monde secret aux locutions comme Vieux comme mes robes ou Fier comme un p’tit banc. Et les lecteurs du Canard enchaîné font leur provision de calembours chaque semaine. Les auteurs citent Hugo et, abondamment, Jarry, en renvoyant aussi à Brisset, Khlebnikov, Biély, Desnos, Leiris — ajoutons Alphonse Allais. Le jeu avec une autre langue, soit proposer un énoncé compréhensible en français à partir, ici, du latin, est plus rare. Mais on pense tout de suite à Louis Wolfson(1) et à son impossibilitéde lire et d’entendre l’anglais qui, pour survivre, adaptait quasi immédiatement texte et sons par homophonie, dans plusieurs langues — tout en gardant un sens acceptable.

La veine de ces Pages rosses est dans la lignée de Jean-Pierre Verheggen ; hommage liminaire lui est rendu, ainsi qu’à l’inventeur, Pierre Le Pillouër, du mot valise craduction, crade (crado, cradingue) + traduction ; crade, comme on sait, est formé à partir de crasseux, comme cracra. Où est la saleté ? « Une craduction est une traduction. Mais sachant qu’un sens ne se perçoit qu’entendu via des sons, elle transpose d’abord, plutôt que les significations, les sonorités qui les engendrent. » (p. 9) Jeu de lettrés, certes, puisque la mise en relation de la locution latine et de sa traduction jouée ne peut être comique qu’à la condition de pouvoir traduire réellement le latin. Sage précaution, mais aussi invitation à poursuivre le jeu : à la manière des éditions anciennes du Petit Larousse, les auteurs ont repris dans des "pages roses" (d’où le titre), par ordre alphabétique, la totalité des locutions et expressions utilisées, en donnant leur origine, quand besoin était, et leur traduction.

Le caractère systématique du jeu conduit à distribuer les craductions dans des rubriques, et c’est le cadre de la vie quotidienne qui organise le classement(2) : "La vie de famille", "La vie amoureuse", "Hygiène et santé", etc. On joue, certainement, mais les titres indiquent que les auteurs ne font pas que trouver des homophonies. Outre que ce genre d’activité est excellent pour bien comprendre les ressources des langues — et il serait bon que la pratique de l’homophonie soit systématique dans l’enseignement —, l’accumulation des craductions dans un domaine aboutit à esquisser un tableau critique des mœurs contemporaines. Les auteurs, outre qu’ils expliquent avant la partie "pages roses", le fonctionnement de la craduction, esquissent son caractère salubre : on s’y reportera.

Pour le fonctionnement, quelques exemples montreront les vertus de l’exercice pour améliorer la pratique de la langue. On reproduit le plus fidèlement possible les sons : Pater familias s’entend donc "Pas taire femme il y a", qui devient en bon français : « Hélas sa femme ne veut pas se taire ». Le mot latin peut correspondre, par sa prononciation, à un mot français et l’on peut, avec des adaptations mineures, avoir une équivalence : Persona non grata se transforme aisément en « Plus personne à gratter ». La correspondance entre la prononciation du mot source et celle d’un mot français aboutit à des modifications plus subtiles : dans Vis comica (traduit par « pouvoir de faire rire », dans les pages roses), vis = vice = péché, donc pour la craduction : « péché, c’est marrant ». Autre exemple d’interprétation, le mot latin est décomposé en ses syllabes : Confer (« se reporter à ») équivaut alors en français à : con + fer, ce qui devient « Piercing pubien ». On comprend que la plasticité des sons autorise des interprétations différentes du même énoncé ; soit le célèbre Tu quoque mi fili, il donne lieu à deux craductions : « T’es cocu, filou ! » et « Tout coquet le fiston ! ». On peut aussi lire d’autres langues dans l’énoncé source en latin ; ainsi dans Volens nolent, pourquoi ne pas lire un "no" anglais ? donc, on aboutit à « Au volant sois pas lent ». Un dernier exemple où l’homophonie emporte la langue : Audi alteram parte (« Qu’on entende l’autre partie ») est bien un énoncé pris dans l’actualité : « J’ai abîmé la portière de ma voiture allemande ».

Mais toute règle, comme on apprend dès l’école primaire, a ses exceptions, et il en fallait aussi dans ces Pages rosses ; etc. se traduit sans peine par « Qui en a trop fait le garde pour soi ». Pages rosses : un vrai régal, à lire pour changer la morosité des veillées, et à poursuivre.

Bruno Fern, Typhaine Garnier, Christian Prigent, Pages rosses, craductions, Les impressions nouvelles, 98 p., 9 €.

Cette recension a paru sur Sitaudis le 26 mars 2015.

——————————————————————————————————

1. Louis Wolfson, Le Schizo et les langues, Connaissance de l’inconscient / Gallimard, 1970.

2. Voir pour des classements analogues, Christian Prigent, La Vie moderne, P.O.L, 2012.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno fern, typhaine garnier, christian prigent, craductions, traduction, humour, jeu, latin | ![]() Facebook |

Facebook |

23/04/2014

Martial, CDL épigrammes, recyclées par Christian Prigent : recension

On ne lit plus beaucoup les Latins (encore moins les Grecs !) et l'abandon accéléré de l'enseignement des langues anciennes — "à quoi ça sert ?" — ne fera qu'accroître le désintérêt pour des œuvres littéraires bien lointaines. Un colloque consacré en février 2011 aux relations entre poésie aujourd'hui et antiquité(1) avait cependant prouvé que les poètes contemporains lisaient de près, et même traduisaient les Anciens, les Latins notamment. Par ailleurs, avec d'autres, Christian Prigent avait donné une traduction du poème latin de Pascal Quignard, Inter aerias fagos(2) ; rien de surprenant à ce qu'il propose aujourd'hui un "recyclage" des épigrammes de Martial.

Une préface et une postface, sous les titres "Grande brute I, II" (Prigent reprend les mots de l'anglais Macaulay pour parler du poète latin) apportent tous les renseignements nécessaires à propos de Martial et du contenu des épigrammes traduites ici — la « comédie humaine » sur la scène. Elles expliquent aussi le projet : non pas donner une traduction savante (elle existe déjà) mais, en restant fidèle à l'esprit du texte, restituer quelque chose de l'« énergie jubilatoire » des poèmes. Donc, « l'enjeu est d'écriture, plus que d'érudition. Je recycle plus que je ne traduis (au temps de Marot et de Du Bellay, on parlait d'« imitation. » (259). Double recyclage : d'abord, on est au Iersiècle de notre ère, c'est-à-dire dans la fiction, et en même temps à notre époque, donc dans la narration (voir p. 259) ; ensuite, on passe de la prosodie latine classique à une prosodie française régulière, de manière à ce que « l'effet des cadences métrées [conserve] quelque chose de la vitalité du vers de Martial » (260-261) ; la rime, absente du vers latin, est introduite pour retrouver un peu de la « dynamique concrète » (264) du vers de Martial. Le détail des choix de Prigent rejoint ce qu'il écrit ailleurs à propos de ses propres pratiques du vers.

Martial ne prétend pas être un "grand" poète, et l'écrit : « Pas mal, assez moyen, souvent mauvais / Sont mes écrits : tout livre est ainsi fait » (I, 16), ce qui ne le conduit pas à s'ôter toute valeur : « Paraît qu'on me loue, paraît qu'on me lit » (VI, 60). Il entend surtout dans ses épigrammes dégonfler la poésie "sérieuse" et il le répète régulièrement sous des formes variées, « À d'autres l'art et les grands thèmes ! / Mon souffle à moi est plus discret » (IX, envoi), « (...) je préfère / Qu'on puisse me lire sans dictionnaire » (X, 21), etc. C'est dans ce projet que s'inscrit Prigent, à la suite de bien des devanciers, de Villon à Corbière, et c'est pourquoi il adapte le poète latin en refusant les tabous habituels sur le vocabulaire ; s'il laisse de côté maints épigrammes de flatterie ou trop liées à des circonstances aujourd'hui incompréhensibles sans notes développées, il donne à lire celles réputées obscènes, "oubliées" non seulement dans des éditions anciennes (celle de Constant Dubos en 1841, professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, par exemple) mais encore aujourd'hui (voir l'édition Poésie / Gallimard). Quand ce n'est pas au nom des bonnes mœurs et de l'usage du livre dans les lycées, on argue de l'absence de poésie dans les poèmes, les mots marqués comme "vulgaires", "triviaux" devant être exclus. Vieilles lanternes — Prigent traduit futuere, cunnum, mentula, merdas, etc. Un exemple : Cantasti male, dum fututa es, Aegle. / Iam cantas bene : basianda non es. (I, 94)(3) : « Du temps qu'on te foutait, ton chant était minable. / Si là tu chantes bien, c'est que plus n'es baisable. »

L'alexandrin utilisé ici avec quelque ironie, le "grand vers" français (le seul dans la version Dubos), est plutôt rare dans ce recyclage. Ce sont les vers de 8 et 10 syllabes les plus employés, mais selon les besoins rythmiques Prigent introduit ceux de 6 et 5 syllabes, parfois associés (IV, 12), de 11, 7 et 4 syllabes ; il emploie toutes les ressources du vers classique, y compris les licences graphiques (« Ça brûle encor plus, la faim du glouton », IV, 41), joue (rarement : le genre ne le nécessite pas) de l'enjambement au milieu d'un mot ( « Gaffe pourtant qu'il te la cou / Pe », II, 60). Le jeu des anachronismes marque sans ambiguïté le souci de s'attacher à l'esprit de l'épigramme et non à sa lettre ; ils sont donc très apparents (euros, II, 89 ; Quiès en boule, IV, 41 ; une colonne à la Daniel Buren, XI, 51, etc), et parfois très exactement dans le ton de Martial : « Tu fais des vers nuls mais mieux vaut en rire : / Ceux de Houellebecq, c'est encore pire » (II, 89), et collent à notre époque : Martial admet qu'il est connu, « Mais moins qu'un footeux plein de fric » (X, 21).

Conserver l'esprit de Martial, c'était dans l'adaptation rechercher la pointe et, autant que faire se peut, un équivalent au caractère satirique, traits propres à l'épigramme ; cela impliquait dans certains cas de ne conserver que le sens, tout en restituant l'ellipse et le rythme. Ainsi, pour cette épigramme (XII, 39) : Odi te, quia bellus es, Sabelle. / Res est putida bellus et Sabellus. / Bellum denique malo, quam Sabellum. / Tabescas utinam, Sabelle belle ! (littéralement : « Je te hais parce que tu es beau, Sabellus. / C'est une chose pourrie : beau et Sabellus. /Tout compte fait, je préfère quelqu'un de beau à Sabellus. / Puisses-tu te putréfier bellement, Sabellus »(4)), Prigent propose : « Tu es beau, mon gigolo ! / Et à gogo : c'est du beau ! / Beau à ce point-là : bobo ! / Et pour bientôt : Waterloo ? ». Pour la fidélité au texte et l'étude du latin, certes, on reprendra la traduction savante, en prose (tout en sachant que le vocabulaire de Martial est raboté), mais pour comprendre ce qu'était le caractère elliptique, condensé, joyeux et vif de la satire dans l'épigramme, on lira les recyclages de Prigent.

______________________________________________

(1) Voir Perrine Galand et Bénédicte Gorrillot (dir.), L’Empreinte gréco-latine dans la littérature contemporaine, Genève, Droz, 2015.

(2) Avec Pierre Alferi, Éric Clémens, Michel Deguy, Bénédicte Gorillot, Emmanuel Hocquard et Jude Stéfan, traduction de Pascal Quignard, Inter, Argol, 2011.

(3) Dans : www.thelatinlibrary.com/martial/html

(4) Traduction prise dans : Martial, Épigrammes, choisies, adaptées du latin et présentées par Domnique Noguez, Arléa, 2001, p 136. L'adaptation de Dominique Noguez conserve aussi l'esprit caustique de Martial.

Martial, CDL épigrammes, recyclées par Christian Prigent, P. O. L / Poche, 2014, 272 p., 9 €.

Note parue sur Sitaudis

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martiel, christian prigent, épigramme, traduction, recyclage | ![]() Facebook |

Facebook |

08/07/2011

Jean Bollack, préface à : Philippe Beck, Chants populaires, traduits en allemand

Les Chants populaires de Philippe Beck ont été traduits en allemand par Tim Trzaskalik et publiés avec une préface de Jean Bollack, inédite en français.

La poésie de Philippe Beck, que ce volume présente au public allemand, se distingue de toute autre — disons le mot : radicalement. On pourrait parler de licence, à condition d’associer au terme la plus grande distance, qu’elle existe, ou qu’on l’imagine face à la chose qui se dit ou que l’on écrit (ce qui ne va pas de soi). Le lecteur allemand retrouve dans ce recueil les contes réunis par les frères Grimm, d’après une traduction française, puis réécrits, retraduits, commentés, creusés, plus encore. Une trace du modèle y reste, l’auteur s’y rapporte dans la langue du poète : c’est dire qu’il s’en éloigne. Je conjecture qu’il nous parle en se parlant à lui-même, et en prenant possession de Grimm. Le récit ne sera plus le même, une fois retracé, reformulé, intégré dans un nouveau discours ; il est passé à autre chose, pour de vrai ou pour nous, pour le faire mieux comprendre, ou pas, tel autre.

Les contes sont devenus des poèmes, comme le montrent les titres, « Porte » ou « Bruit » ou « Faille », des thèmes recentrés, encore que Beck n’écrive pas proprement des poèmes, du moins comme on a pu les faire et refaire avant lui – et avant une coupure. L’unité de composition n’est plus là ni la fermeture, abolies, et pouvant ainsi ressurgir ailleurs dans la différence, d’une langue ou d’une matière ; elles seront simples ou plus complexes, avec, à l’horizon, l’énigme, et, repérables, les rencontres quotidiennes, la référence particulière, vécue.

Ce qui se dit se réfère ; c’est le plus souvent du dit, de l’avant-dit. Tout se redit, mais Beck s’est créé initialement une forme – un vers , si c’en est un, court et limitatif, qui scande à sa façon, se réduit aussi et se brise. Il prête au discours, mieux vaut dire aux mots et à leur substance sonore, un débit et un rythme qui se maintient, saccadé ou fluide. Il est hérité des anciennes épopées, françaises entre autres ; les ressources narratives, défaisant l’alexandrin, y jouent leur rôle. Dès le départ, quasi immémorial, un mouvement s’est enclenché ; il se poursuit, s’offre à l’avance à toutes les interventions à venir. Ancestral, le rythme et sa base créent une continuité essentielle ; elles ne sont pas moins proches, réinventées, adaptées à un nouvel état de la langue, épuisée et disponible, dépassable. Sur ce fond, en ce lieu primaire, riche de toutes les potentialités, une invention poétique vient s’inscrire en second ; elle s’y retrouve et s’actualise ; c’est comme si une poésie en acte depuis toujours, et comme telle préalable, se transformait en un réceptacle et empêchait tout déploiement verbal, contraignant à la rigueur d’un jugement.

La pensée, dans ce cadre, peut prétendre à une place, il ne lui faut que l’objet, la matière ; pour la façon de dire, elle n’est pas implicite ni accordée ; elle est comme préparée, je dirais, disponible. Ainsi, dans une autre geste, non moins large, dans un autre livre, Beck a choisi de lire les critiques et les réactions que l’œuvre de Mallarmé a pu susciter autour de lui, auprès de ses contemporains ; la reprise a pu en faire la matière, toujours dans le cadre continu décrit, d’une interrogation et inclure ainsi une relation critique dédoublée. Le poète peut y intervenir en tiers, introduisant par sa présence et sa réflexion une autre constante complémentaire de l’autre, à l’autre pôle.. Ainsi, pour les contes, on attend le retour de la voix off, qui dira ce qu’il en est, de l’écrit et de l’inscrit, comme elle le lit et l’entend. Le lecteur connaît le récit, ou mieux, il l’a relu, puis il découvre comme à neuf ce que le poète en fait. Il le redit multiplement, selon ses choix, retraduisant, ou commentant, ou approfondissant en s’emparant. Le défi est énorme.

Dans un passage de « Robe », d’après « La véritable fiancée », le château est le dernier degré des exigences exorbitantes de la marâtre. Fille est opposée à Ancienne (la vieille magicienne) ; elle rêve et bâtit dans les nuées. Le poète tend la corde de l’arc jusqu’aux extrêmes. Est-ce hors conte ?

« Parfois, tristes maçonnent des vapeurs »

La fille cède sa place. Ce sont les pierres qui construisent :

« Elles [les pierres ] sont le bâtiment des bâtiments ».

En creusant un dédoublement (tiré du polyptote sémantique), on perce jusqu’au principe — l’art, le faire — inhérent à la matière :

« Des mains ont manié des pierres ».

C’est, tiré d’un autre retour sur soi (« manier » se lit à travers la figure de la paronomase — une « étymologie » ; elle a pour fonction de dire vrai (de dire l’étymon). L’exemple est encastré dans un médaillon scintillant – il faudrait encore dire autrement : ce sont des « fleurs » que le texte porte à l’épanouissement. Un développement peut aussi bien être appelé dépouillement, cela se tient. Il se dessine au hasard, mais les hasards ne se comptent pas.

L’originalité n’est jamais première ; elle se situe, elle se démarque, se ménage des espaces propres, s’autonomise face à la référence. Elle invente ainsi sans inventer, et fait voir sans aucun paradoxe ce qu’elle trouve. Toujours on s’appuie, toujours on se libère, on découvre ce que c’est ou ce que cela pourrait être. On peut aussi (pensons à « Tour » d’après « Œillet ») lire les transpositions sans confronter. On saisit alors la force condensée de l’abstraction et la liberté d’une réduction.

Je me suis servi, en étudiant les poèmes de Celan, du terme de « réfection ». Le procédé que l’on trouve ici appartient à la même catégorie. La contradiction en moins peut-être. La reprise s’interprète différemment, selon les positions prises et les moments de l’histoire. Beck s’est construit une base initiale, presque avant d’avoir cherché, puis trouvé sa voie dans le monde de la lettre.

Jean Bollack, préface (en allemand) à : Philippe Beck, Populäre Gesänge, Matthes & Seitz, Berlin, 2011, traduction par Tim Trzaskalik de Chants populaires, Flammarion, 2007.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, jean bollack, chants populaires, traduction | ![]() Facebook |

Facebook |

23/06/2011

Constantin Cavafy, 6 traductions de : Mer matinale

Par orde chronologique :

MER MATINALE

Que je m’arrête ici ! Et qu’à mon tour je contemple un peu la nature ! Belles couleurs bleues de la mer matinale et du ciel sans nuage… Sables jaunes… Tout cela est éclairé avec grandeur et magnificence. Oui, m’arrêter ici, et me figurer que je vois ce paysage (en vérité, je l’ai aperçu l’espace d’un instant, au premier abord), et non pas comme partout mes illusions, mes souvenirs, mes voluptueux phantasmes…

Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy, 1863-1933, suivie d’une traduction intégrale de ses poèmes par Marguerite Yourcenar et Constantin Dimaras, Gallimard, 1959, p. 123.

MER MATINALE

Ici, que je m’arrête ; et que je voie un peu, moi aussi, la nature.

D’une mer matinale et d’un ciel sans nuages

les bleus splendides et le rivage jaune ; le tout

d’une belle et abondante lumière éclairé.

Ici que je m’arrête. Je veux bien croire que je vois cela

(n’est-il pas vrai que je l’ai vu, sitôt arrêté ?),

cela, et non, encore ici, mes hallucinations,

mes souvenirs, les spectres de la volupté.

C. C., Poèmes, traduits par Georges Papoutsakis, préface de André Mirambel, Les Belles–Lettres, 1977, p. 85.

MER MATINALE

Qu’ici je m’arrête. Et qu’à mon tour je regarde un peu la nature.

D’une mer matinale et d’un ciel sans nuages

les bleus resplendissants ; le jaune rivage.

Tout cela beau et baigné de lumière.

Qu’ici je m’arrête, pour me donner à croire

que je les vois, ces choses ‑ ne les ai-je pas vues en arrivant ? –

elles, non plus mes chimères,

mes souvenirs, les fantômes du plaisir.

C. C., Poèmes anciens ou retrouvés, traduits du grec et présentés par Gilles Ortlieb

et Pierre Leyris, Seghers, 1978, p. 47.

MER MATINALE

M’arrêter ici. Regarder, moi aussi, un instant la nature :

Le rivage jaune, les bleus lumineux

De la mer matinale et du ciel dans nuages

Dans leur grande et belle clarté.

M’arrêter ici. Me donner l’illusion de voir cela

— Ne l’ai-je pas vraiment vu dans l'instant de mon premier regard ? —

Et non pas, là encore, mes chimères,

Mes souvenirs, les images du plaisir.

C. C., Œuvres poétiques, Traduction Socate C. Zervos et Patricia Portier, Imprimerie nationale, 1991, n p.

MER MATINALE

Ah, m’arrêter ici. À mon tour contempler un peu la nature.

D’une mer matinale et d’un ciel sans nuage

les bleus étincelants, et le sable jaune, le tout

sous une belle et vaste lumière.

Oui, m’arrêter ici. Et me figurer que je vois cela

(je l’ai vu, en vérité, à l’instant où je me suis arrêté) ;

et non ici encore mes fantasmes,

mes souvenirs, ces spectres de la volupté.

C.C., En attendant les barbares et autres poèmes, traduits et préfacés par Dominique

Grandmont, Poésie/Gallimard, 1999 (2003 pour les notes revues et complétées), p. 92.

MER MATINALE

Que je m’arrête ici pour voir, moi aussi, un peu de nature.

Bleus splendides d’une mer matinale et d’un ciel sans nuages ;

et jaunes rivages ;

tout baigne dans une belle et grande clarté.

Que je m’arrête ici. Que je me leurre de voir ces choses

(je les ai vues, sans doute, un instant quand je m’arrêtai)

et non pas, ici aussi, mes visions

mes souvenirs, les images de la volupté.

C. C., Poèmes, traduits du grec par Ange S. Vlachos, Genève, Héros-Limite,

2010, p. 66.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, mer matinale, traduction | ![]() Facebook |

Facebook |

13/06/2011

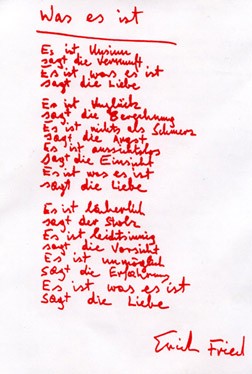

Erich Fried, Es ist was es ist (C'est ce que c'est), traduction C. Tanet, M. Hohmann

Sterbeleben

Ich sterbe immerzu

und immeroffen

Ich sterbe immerfort

und immer hier

Ich sterbe immer einmal

und immer ein Mal

Ich sterbe immer wieder

Ich sterbe wie ich lebe

Ich lebe manchmal hinauf

und manchmal hinunter

Ich sterbe manchmal hinunter

und manchmal hinauf

Woran ich sterbe?

Am Haß

und an der Liebe

an der Gleichgültigkeit

an der Fülle

und an der Not

An der Leere einer Nacht

am Inhalt eines Tages

immer einmal an uns

und immer wieder an ihnen

Ich sterbe an dir

und ich sterbe an mir

Ich sterbe an einigen Kreuzen

Ich sterbe in einer Falle

Ich sterbe an der Arbeit

Ich sterbe am Weg

Ich sterbe am Zuvieltun

und am Zuwenigtun

Ich sterbe so lange

bis ich gestorben bin

Wer sagt

daß ich sterbe?

Ich sterbe nie

sondern lebe

Le vivre mourir

Je meurs toujours et sans cesse

et toujours à découvert

Je meurs toujours et toujours

et toujours ici

Je meurs toujours une fois

et toujours chaque fois

Je meurs continûment

Je meurs comme je vis

Parfois j’escalade la vie

et parfois je la dégringole

Parfois je dégringole la mort

et parfois je l’escalade

De quoi je meurs ?

De la haine

et de l’amour

de l’indifférence

de l’abondance

et de la misère

Du vide d’une nuit

du contenu d’un jour

de nous toujours une fois

et encore toujours d’eux

Je meurs de toi

et je meurs de moi

Je meurs de quelques croix

Je meurs dans un piège

Je meurs du travail

Je meurs du chemin

Je meurs du trop à faire

et du trop peu à faire

Je meurs aussi longtemps

que je ne suis pas mort

Qui dit

que je meurs ?

Jamais je ne meurs

bien au contraire je vis

Erich Fried, Sterbeleben, extrait de Es ist was es ist (Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1983). Traduction inédite de Chantal Tanet et Michael Hohmann.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, es ist was es ist, sterbeleben, traduction, chantal tanet, michael hohmann | ![]() Facebook |

Facebook |

21/03/2011

Erich Fried, Zukunft? / Avenir ? (traduction Chantal Tanet et Michael Hohmann)

Zukunft?

In Hiroshima und Nagasaki schmolz der

Straßenstaub stellenweise zu einer glasigen Masse

Die Sonne ist die Sonne

Der Baum ist ein Baum

Der Staub ist Staub

Ich bin ich du bist du

Die Sonne wird Sonne sein

Der Baum wird Asche sein

Der Staub wird Glas sein

Ich und du werden Staub sein

Die Sonne bleibt die Sonne

Der Baum darf nicht Asche sein

Der Staub soll nicht Glas sein

Ich will nicht Staub sein

Du willst nicht Staub sein

Wir wollen nicht Staub sein

Sie wollen nicht Staub sein

Aber was tun wir alle?

Avenir ?

À Hiroshima et Nagasaki la poussière des rues

a fondu par endroits en une masse informe

Le soleil est le soleil

L’arbre est un arbre

La poussière est poussière

Je suis moi tu es toi

Le soleil sera soleil

L’arbre sera cendre

La poussière sera verre

Moi et toi serons poussière

Le soleil reste le soleil

L’arbre n’a pas le droit d’être cendre

La poussière ne doit pas être verre

Je ne veux pas être poussière

Tu ne veux pas être poussière

Nous ne voulons pas être poussière

Ils ne veulent pas être poussière

Mais que faisons-nous tous ?

Erich Fried, Zukunft?, extrait de Es ist was es ist, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1983 ; rééd., 2005, page 63. Traduction inédite de Chantal Tanet et Michael Hohmann.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, chantal tanet, michael hohmann, traduction, hiroshima, nagasaki, nucléaire | ![]() Facebook |

Facebook |