26/06/2012

André Suarès, Sur la vie

Suarès par Georges Rouault

Pensées du temps sans dates

Assurément, la poésie est un art en soi-même, et qui se suffit. De là, les surprises de la forme, les chefs-d'œuvre de l'expression et la beauté du métier : il peut être si fort ou si plaisant qu'on n'y résiste pas ; on cède à la fougue de l'artiste ou à son charme. Mais le métier le plus accompli ne donne pourtant pas cet accès aux sommets de l'âme, où est le lieu naturel de la grande poésie. Le rythme et la mélodie populaires ne sont pas plus la musique de Bach, que le plus savant contrepoint, si la pensée de Bach est absente. Pensée qui trempe toujours dans le sentiment.

Ni le métier seul ni la seule émotion ne font le grand poète. Il faut de la pensée, là comme ailleurs. Il n'est pas vrai qu'une citrouille bien peinte vaille l'École d'Athènes, mais il peut être vrai qu'un faux Raphaël d'Académie ne vaille pas une belle citrouille : c'est que les idées académiques ne sont pas plus vivantes, ni plus fécondes, ni plus propres à nous émouvoir et nous faire penser qu'une citrouille, une pipe au bord d'une table et une demi-guitare. On peut dire aussi de Chardin qu'il est plus peintre que Léonard de Vinci ou Rembrandt parce qu'il n'est que peintre. Rembrandt, Raphaël, Jean Fouquet sont de grands poètes qui s'expriment au moyen des couleurs et des lignes.

André Suarès, Sur la vie, essais, éditions Émile Paul, 1925, p. 287-288.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré suarès, sur la vie, poésie, peinture, bach, raphaël | ![]() Facebook |

Facebook |

20/06/2012

Jean-Claude Pinson, Habiter la couleur

Matisse

Époque de la couleur

Considérée dans la longue durée, la variabilité historique laisse apercevoir, comme autant de basses continues jouant leur ostinato, des époques de la couleur. On dira ainsi que l'âge moderne, celui que définit, selon Heidegger, la domination planétaire de la technique, est d'abord caractérisé par un relatif effacement des couleurs. L'avènement de la modernité scientifique et technique, ayant pour conséquence l'apparition et le développement de la grande industrie, engendre un monde qui est d'abord celui du noir et blanc.

Notre aujourd'hui, à l'inverse, voit la couleur triompher. Et ce triomphe témoigne de l'entrée dans une nouvelle époque, où l'image indéfiniment reproductible n'a cessé d'étendre son empire en même temps que le mode de vie consumériste s'étendait progressivement à toute la planète ou presque. Il témoigne d'un passage du moderne au post-moderne (du moins si l'on saisit cette césure sous l'angle de la logique culturelle du capitalisme tardif et en des termes plus civilisationnels qu'étroitement esthétiques). — Dans l'ordre non seulement olfactif mais dans celui du goût (en tant que marqueur essentiel d'un éthos) la massive substitution du tabac blond au tabac brun traduit de façon significative ce passage.

Toute proposition "épochale" est aventureuse, peu ou prou spéculative. Car sur quoi s'appuie-t-elle en dernier ressort, sinon sur une intuition, un sentiment d'époque, inévitablement subjectif et d'une factualité bien peu saisissable. Elle excède cependant la simple impression subjective, dès lors que le sentiment réfléchi sur lequel cette proposition se fonde procède d'une écoute de ce que Mandelstam appelait "le bruit du temps". « Je désire, écrit le poète russe dans le livre éponyme, non pas parler de moi, mais épier le siècle, le bruit et la germination du temps. » Alors peut-être entendra-t-on bruire, dans l'expérience individuelle et son vécu propre (Erlebnis) la rumeur d'une expérience commune et partageable (Erfahrung).

Jean-Claude Pinson, Habiter la couleur, suivi de De la mocheté, Nantes, éditions Cécile Defaut, 2011, p. 54-55.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, habiter la couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

12/06/2012

Georges Bataille, La Littérature et le mal : Baudelaire

La poésie est toujours en un sens un contraire de la poésie (à propos du Baudelaire de Sartre)

[...] Inhérente à la poésie, il existe une obligation de faire une chose figée d'une insatisfaction. La poésie, en un premier mouvement, détruit les objets qu'elle appréhende, elle les rend, par une destruction, à l'insaisissable fluidité de l'existence du poète, et c'est à ce prix qu'elle espère retrouver l'identité du monde et de l'homme. Mais en même temps qu'elle opère un dessaisissement, elle tente de saisir ce dessaisissement. Tout ce qu'elle put fut de substituer le dessaisissement aux choses saisies de la vie réduite : elle ne put faire que le dessaisissement ne prît la place des choses.

Nous éprouvons sur ce plan une difficulté semblable à celle de l'enfant, libre à la condition de nier l'adulte, ne pouvant le faire sans devenir adulte à son tour et sans perdre par là sa liberté. Mais Baudelaire, qui jamais n'assuma les prérogatives des maîtres, et dont la liberté garantit l'inassouvissement jusqu'à la fin, n'en dut pas moins rivaliser avec ces êtres qu'il avait refusé de remplacer. Il est vrai qu'il se chercha, qu'il ne se perdit, qu'il ne s'oublia jamais, et qu'il se regarda regarder ; la récupération de l'être fut bien, comme l'indique Sartre, l'objet de son génie, de sa tension et de son impuissance poétique. Il y a sans nul doute à l'origine de la destinée du poète une certitude d'unicité, d'élection, sans laquelle l'entreprise de réduire le monde à soi-même, ou de se perdre dans le monde, n'aurait pas le sens qu'elle a. Sartre en fait la tare de Baudelaire, résultat de l'isolement où le laissa le second mariage de sa mère. C'est en effet le « sentiment de solitude, dès mon enfance », « de destinée éternellement solitaire », dont le poète lui-même a parlé. Mais Baudelaire a sans doute donné la même révélation de soi dans l'opposition aux autres, disant : « Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie ». On ne saurait trop attirer l'attention sur une certitude d'irremplaçable unicité qui est à la base non seulement du génie poétique (où Blake voyait le point commun — par lequel ils sont semblables — de tous les hommes), mais de chaque religion (de chaque Église), et de chaque patrie.

Georges Bataille, La littérature et le mal, "Baudelaire", dans Œuvres complètes, IX, Gallimard, 1955, p. 197-198.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, la littérature et le mal, baudelaire, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

06/06/2012

Louise Warren, Bleu de Delft : Archives de solitude

Déchirure

Nous sommes dans la déchirure. On peut vire aussi dans la déchirure.

Henri Bauchau

Alors que notre vie est faite d'efforts de réconciliation, de pardon, la littérature, elle, permet non seulement la déchirure, mais elle la reconnaît.

Dessaisissement

La poésie serait la forme la plus libre de la mystique. Le dessaisissement son plus proche voisin.

Enfant

J'ai trois ans et on emporte ma joue.

Fable

Je reconduis les cerceaux et les paupières dans le même été, le même ciel. Il n'y a ni animaux ni bol de lait, seulement les fragments.

Fougère

Entre mes mains et la fougère, le feuille se froisse, pleine de jour.

Livre

Du don que nous font les livres, nous nous devons d'en garder l'esprit, la source vive. Ainsi je crée, plongée dans le paysage qui se prolonge tout autour de moi, avec ce qu'il porte, avec l'essence, l'énergie qui existe entre l'espace et le vide, entre le pas, l'objet, le nuage.

Matière

Ce que je lis, je pourrais le comparer à du compost. De la philosophie, de la poésie, des albums pour enfants, des essais, des mystiques, des baroques, tout cela j'en suis certaine se dépose au fond de moi, se mélange à ma langue.

J'ai toujours cru que cette matière invisible que vous laisse la lecture s'organise, se transforme, afin de se préparer au lent travail de transfiguration que produit la pensée.

Louise Warren, Bleu de Delft, Archives de solitude, Montréal, éditions Trait d'union, 2001, p. 29, 30, 33, 36, 40, 67, 69.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

31/05/2012

Pascal Quignard, La barque silencieuse

Le chat

Une goutte d'encre rejoint un peu de la nuit qui était en amont de la source de chaque corps. Lire, écrire, vivre : champs magnétiques où sont jetées les limailles des aventures, des chagrins, des hasards, des épisodes, des fragments, des blessures. C'était une bibliothèque entière de petits classeurs noir et rouge où je consignais mes lectures. Ces classeurs me suivirent quarante ans durant dans la vallée de la Seine et dans la vallée de l'Yonne. Je ne savais plus si j'écrivais avec eux ou pour eux. Un jour on demanda à Isaac Bashevis Singer pourquoi il persistait à rédiger ses livres en Yiddish alors que tous ses lecteurs avaient été exterminés dans les camps de la mort.

— Pour leur ombre, répondit-il.

On écrit mieux pour les yeux de ceux qu'on aimait que dans le dessein de se soumettre au regard de ceux qui vous domineront.

On écrit pour des yeux perdus. On peut aimer les morts. J'aimais les morts. Je n'aimais pas la mort chez les morts. J'aimais la crainte qu'ils en avaient eue.

La mort est l'ultima linea sur laquelle s'écrivant les lettres de la langue et s'inscrivent les notes de la musique.

La narration que permettent les mots entre-blanchis et découpés de la langue écrite récipite les hommes en spectres.

Le malheur hèle en nous des yeux morts pour être diminué.

D'animaux à hommes, un regard suffit pour comprendre.

Un vrai livre est ce regard sûr.

*

Je connaissais une légère démangeaison au centre de la paume. C'était cela, un fantôme. Une caresse qui manque. J'avais déjà dans la main le désir de caresser un animal qui fût doux et chaud et dont l'échine fasse cercle soudain sous les doigts tandis qu'un son tout bas halète, ronronne, enfle, s'égalise, bourdonne enfin continûment comme le bourdon de l'orgue.

Dans les chaussures, au fond de l'armoire, là où le chat aimait se retrancher quand il n'était pas heureux, il désira mourir.

Il s'était glissé au-dessous du lit d'appoint pour les nourrissons, au-dessus du transat replié, près de la boîte en bois qui contient le marteau, les clous, les crochets pour les tablettes et les ampoules qu'on visse dans les douilles des lampes.

Pascal Quignard, La barque silencieuse, Dernier royaume VI, Folio Gallimard, 2011 [Seuil, 2009], p. 216-217.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, le chat, la mort | ![]() Facebook |

Facebook |

27/05/2012

Yves Bonnefoy, Genève 1993

Il est vrai qu'on peut supposer que quand la voix se fait [...] chant, et que de mot en mot les éléments sonores s'unissent pour une musique et donc un bonheur, c'est peut-être d'abord parce que le désir qui gouverne notre inconscient — et là y écoute les sons autant que le sens, nous le savons et les retient dans sa propre langue — s'est mis à rêver à l'harmonie possible de celle-ci, à imaginer de par le leurre des nombres qu'elle peut s'étendre sans rencontrer résistance à tous les objets qui l'attirent. Des mots musicalisés ne naîtraient alors, et ainsi, que ce que "L'invitation au voyage" appelle « la douce langue natale », celle du pays d'avant la nécessité, du « là-bas » où l'on peut « aimer à loisir ». Et quand Baudelaire, dans un autre de ses poèmes, et d'ailleurs à propos de la musique — celle des instruments, mais qu'il sait parente de son travail sur les mots —, écrit : « La musique souvent me prend comme une mer », après quoi il se dit « bercé », on ne peut certes douter que le son du mot "mer" a fait plus qu'être pour lui, il a signifié — la présence maternelle —, et que c'est partiellement au moins pour cela que ce poète s'est laissé "prendre", "bercer" par la vague de la musique. Ce serait ainsi l'éros qui contrôlerait le son des mots, ce serait encore le moi qui s'exprimerait par sa voix, en bref l'intuition de l'indéfait du monde, de l'unité n'aurait pas survécu au passage du simple mot à la phrase : le désir d'être ayant dû céder le pas à cet autre, l'éros, qui tient en main le langage.

Peut-être. Mais demeure ce fait qu'au moment premier, celui où l'enfant, ou l'adulte, ont pleinement entendu le son d'un mot, y ont perçu l'appel de la réalité indivise, y ont désiré qu'elle fasse toute présence, eh bien, le désir ordinaire, l'éros, aura donc bénéficié, en son moment de reprise, d'un regard sur l'objet moins pauvrement réduit à un signifié, moins de l'abstraction et du réifié, que dans sa pratique antérieure. Il a appris qu'il pouvait y avoir bien plus, dans la rencontre de son objet, que les aspects discontinus, irréels qu'il en connaissait, il en a entrevu une plus grande richesse, au plan cette fois de leur appartenance, non plus aux réseaux du fantasme, mais au réel, à la beauté du réel. Et que la musique des mots soit celle ou non de l'éros ensuite, un peu de l'immédiat s'est maintenu dans le poème — où il va peut-être être médité, être rappelé.

Yves Bonnefoy, Genève 1993, L'Herne, 2010, p. 40-42.

Publié dans Bonnefoy Yves, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, genève 1993, poésie, éros, musique, langue natale | ![]() Facebook |

Facebook |

17/05/2012

Antonin Artaud, Héliogabale ou l'anarchiste couronné

L'anarchiste dit :

Ni Dieu ni maître, moi tout seul

Héliogabale, une fois sur le trône, n'accepte aucune loi ; et il est le maître. Sa propre loi personnelle sera donc la loi de tous. Il impose sa tyrannie. Tout tyran n'est au fond qu'un anarchiste qui a pris la couronne et qui met le monde à son pas.

Il y a pourtant une autre idée dans l'anarchie d'Héliogabale. Sr croyant dieu, s'identifiant avec son dieu, il ne commet jamais l'erreur d'inventer une loi humaine, une absurde et saugrenue loi humaine, par laquelle, lui, dieu, parlerait. Il se conforme à la loi divine, à laquelle il a été initié, et il faut reconnaître qu'à part quelques excès çà et là, quelques plaisanteries sans importance, Héliogabale n'a jamais abandonné le point de vue mystique d'un dieu incarné, mais qui se conforme au rite millénaire de dieu.

Héliogabale, arrivé à Rome, chasse les hommes du Sénat et il met à leur place des femmes. Pour les Romains, c'est de l'anarchie, mais pour la religion des menstrues, qui a fondé la pourpre tyrienne, et pour Héliogabale qui l'applique, il n'y a là qu'un simple rétablissement d'équilibre, un retour raisonné à la loi, puisque c'est à la femme, la première née, la première venue dans l'ordre cosmique qu'il revient de faire des lois.

*

Héliogabale a pu arriver à Rome au printemps de 218, après une étrange marche du sexe, un déchaînement fulgurant de fêtes à travers tous les Balkans. Tantôt courant à fond de train avec son char, recouvert de bâches, et derrière lui le Phallus de dix tonnes qui suit le train, dans une sorte de cage monumentale faite, semble-t-il, pour une baleine ou un mammouth. Tantôt s'arrêtant, montrant ses richesses, révélant tout ce qu'il peut faire en guise de somptuosités, de largesses, et aussi de parades étranges devant des populations stupides et apeurées. Trainé par trois cent taureaux que l'on enrage en les harcelant avec des meutes de hyènes hurlantes, mais enchaînées, le Phallus sur une immense charrette surbaissée, aux roues larges comme des cuisses d'éléphant, traverse la Turquie d'Europe, la Macédoine, les Grèce, les Balkans, l'Autriche actuelle, à la vitesse d'un zèbre qui court.

Antonin Artaud, Héliogabale ou l'anarchiste couronné, dans Œuvres complètes, VII, nouvelle édition revue et augmentée, Gallimard, 1982, p. 95-96.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, héliogabale ou l'anarchiste couronné | ![]() Facebook |

Facebook |

01/05/2012

Montéhus, L'impôt sur les feignants (chanson, 1930)

L’impôt sur les feignants

Que l’on impose les très grandes richesses,

Ceux qui possèdent des châteaux, des palais,

Ceux dont la vie n’est faite que d’allégresse

Sans nul souci, ne travaillant jamais,

Que l’on impose les archi-millionnaires

Mais qu’ désormais on laisse à l’ouvrier

Intégralement l’argent de son salaire

Pour qu’il n’y ait plus d’ misère à son foyer.

Au lieu d’imposer l’ travailleur

Qui gagne le pain de ses enfants

Imposez plutôt les noceurs

Qui gaspillent tant d’argent.

Refrain :

Oh, oui ! La loi qu’il fallait faire

J’ vous l’ dis, messieurs du Parlement

C’est pas l’impôt sur les salaires

Mais c’est l’impôt sur les feignants

Vous qui voulez qu’on repeuple la France

N’écrasez pas par de nouveaux impôts

Le travailleur, car alors sa conscience

Se révolterait contre tous ses bourreaux.

Ce que le père peut gagner à l’usine

Ça, c’est sacré ! Messieurs, n’y touchez pas !

Oui, votre impôt, c’est l’impôt d’ la famine

Et cette loi, Marianne, fiche-la en bas

Au lieu d’imposer l’ travailleur

Qui enrichit l’ gouvernement

Imposez plutôt les noceurs

Et qu’ils paient pour les pauvres gens

Gaston Mardochée Brunschwick, dit Montéhus (1872-1952)

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montéhus, l'impôt sur les feignants | ![]() Facebook |

Facebook |

26/04/2012

Paul Louis Rossi, Les Variations légendaires

L'Aile du scarabée

[...]

Il nous semble que le discours poétique s'est amenuisé à mesure qu'il poursuivait son élan, jusqu'à devenir ce flot de peu d'importance, rendu comme toute chose périssable, renouvelable à loisir, aussi précaire que les objets, les passions, espérances et désespérances qui agitent le monde et l'entourent d'un filet serré d'illusions et de convenances. Alors que notre civilisation doit affronter le nouveau millénaire, un quelconque Bulgare de Bulgarie, dans un cabaret de Sofia, peut énoncer cette phrase désolante : « Nous n'avons plus besoin de symboles. » Nous pouvons légitimement nous demander ce qu'en penserait Candide et même Pangloss.

D'ailleurs, à mon sens, la question n'est pas de savoir si nous devons céder à l'hédonisme contemporain, à l'indifférence des individus et des sexes, à l'espoir d'une communication généralisée et sans objet. Nous savons que les avant-gardes, autrefois, ont soutenu les totalitarismes, par besoin, par innocence souvent, cela exigeait alors une sorte de courage. L'avant-garde aujourd'hui ne soutient plus personne, elle suit aveuglément cette voie incontrôlée du progrès machinal.

Elle en reproduit les tares, les manipulations et les errements, elle donne sans discernement la main aux forces qui contribuent à la destruction du monde. Il s'agit pour nous seulement de savoir si cet ordre du monde nous convient. Il n'est pas question de sacraliser l'art ou de le désacraliser, il s'agit de savoir si le monde sans le sacré — privé de ses dieux innombrables — est plus enviable et vivable que le monde qui possède des espérances et des symboles et qui se préoccupe encore des possibles de son futur.

(1999)

[...]

Paul Louis Rossi, Les Variations légendaires, chroniques, Poésie / Flammarion, 2012, p. 17-18.

© Photo Chantal Tanet

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul louis rossi, les variations légendaire, avant-garde | ![]() Facebook |

Facebook |

22/04/2012

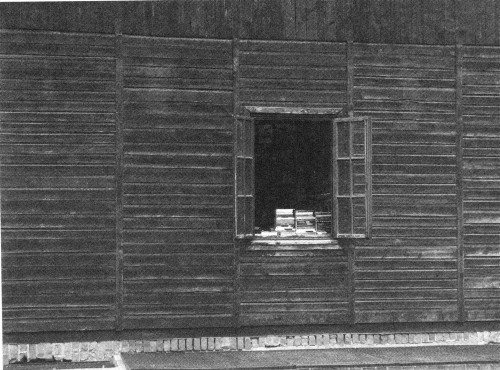

Georges Didi-Huberman, Écorces

Ce baraquement du camp d’Auschwitz a été transformé en stand commercial : il vend des guides, des cassettes, livres de témoignage, des ouvrages pédagogiques sur le système concentrationnaire nazi. Il vend même une bande dessinée très vulgaire, qui semble raconter les amours d’une prisonnière et d’un gardien du camp. Il est donc un peu tôt pour se réjouir complètement. Auschwitz comme Lager, ce lieu de barbarie, a sans doute été transformé en lieu de culture, Auschwitz comme « musée d’État », et c’est tant mieux. Toute la question est de savoir de quel genre de culture ce lieu de barbarie est devenu le site exemplaire.

Il semble qu’il n’y ait aucune commune mesure entre une lutte pour la vie, pour la survie, dans le contexte d’un « lieu de barbarie » comme le fut Auschwitz en tant que camp, et un débat sur les formes culturelles de la survivance, dans le contexte d’un « lieu de culture » comme l’est aujourd’hui Auschwitz en tant que musée d’État. Il y a pourtant bien une commune mesure. C’est que le lieu de barbarie a été rendu possible — puisqu’il fut pensé, organisé, soutenu par l’énergie physique et spirituelle de tous ceux qui y travaillèrent à nier la vie de millions de personnes — par une certaine culture, une culture anthropologique et philosophique (la race, par exemple), une culture politique (le nationalisme, par exemple), voire une culture esthétique (ce qui fit dire, par exemple, qu’un art pouvait être « aryen » et qu’un autre était « dégénéré ». La culture, ce n’est donc pas la cerise sur le gâteau de l’histoire : c’est encore et toujours un lieu de conflits où l’histoire même prend forme et visibilité au cœur même des décisions et des actes, aussi « barbares » ou « primitifs » soient-ils.

Georges Didi-Huberman, Écorces, éditions de Minuit, 2012, p. 19-20.

© Photo Georges Didi-Huberman, p. 19.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges didi-huberman, Écorces, auschwitz, culture, barbarie | ![]() Facebook |

Facebook |

12/04/2012

Claude Dourguin, Journal de Bréona, dans Conférence, automne 2011

Les disparus. Ce qui à tout jamais fut englouti avec eux,

la conscience aiguë, térébrante que l'on en éprouve. Nous bouleversent non tant les supposés secrets des morts, que l'énigme irrémédiablement close de leurs pensées profondes, de leurs désirs, de leurs rêves. Déjà, vivants, ils nous laissaient perplexes, malheureux d'ignorer, au fond, ce à quoi ils aspiraient en vérité, quels que fussent leurs propos, désorientés, affolés, consternés par cette impossibilité — on en avait la certitude douloureuse — fatale en quelque sorte, à connaître la vérité de leur être. Non qu'ils dissimulassent, choix dont on leur laissait d'ailleurs la légitimité, mais au profond d'eux-mêmes il y avait comme un puits insondable, un tréfonds d'obscurité inaccessible, terrible, désespérant à quoi jamais on n'aurait accès.

Et maintenant ils sont partis, ont emmené avec eux dans un ailleurs innommable, pour nous à tout jamais perdu, ce qui les constituait, les fondait, cela, on en est assuré, certain, n'était pas accessoire mais les qualifiait, donnait à leur être leur unicité irremplaçable. On avait toujours souffert de se trouver, quel que fût le degré de confiance, d'intimité, irrémédiablement séparé, confronté à une profondeur que l'imagination se représentait à peine, réduit, de toutes manières, à soi-même. Certes, on accordait sans façon à l'autre cette réserve, on la reconnaissait. Mais cela ne changeait rien au sentiment de solitude à quoi on était assigné — ontologiquement. À cette heure, séparé jusqu'à sa propre mort, on éprouve dans la souffrance par instants violente, tout ce qui à coup sûr, nous a manqué, ces horizons qui nous auraient agrandis, ces savoirs qui nous auraient tellement enrichis, ces parcelles imaginaires qui nous auraient accomplis, favorisés d'autres territoires : c'est cela le deuil.

Dans ce constat que l'amertume soit bannie, que tout regret cède le pas. Que leur fin soit pour nous l'impulsion d'un départ neuf, le gage d'un commencement — notre élan qui les assure, sait-on ? de n'être pas venus pour rien.

Claude Dourguin, Journal de Bréona, dans Conférence, n° 33, automne 2011, p. 100-101.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude douguin, journal de bréaona, la mort, l'énigme | ![]() Facebook |

Facebook |

02/04/2012

Philippe Beck, Un Journal

Samedi 11 février 2006

À Françoise Santon

« Je peins comme d'autres écrivent leur autobiographie. Mes toiles, finies ou non, sont les pages de mon journal, et en tant que telles, elles sont valables. L'avenir choisira les pages qu'il préfère » (Picasso). Journal est l'autobiographie du monde. Il y a des pierres. C'est pourquoi il peint ce que voient beaucoup. Déductions sont descriptions, ou visions communes, phrasées, des pensées courantes et concrètes, possibles, nombreuses, des vues distribuées ; et « l'effort dramatique d'une vision à l'autre » (Picasso) fait la transition des pages de la vie générale : J. Imp. est le livre des suavités.

Ainsi la Vision des faits de la nuit. Hamlet (III, 1) voit la réalité de Sommeil. La Commune du Sommeil. Il se tient avant le Lit, avant le Désir d'Oubli de Lady M. En deçà du Regret-Macbeth. Lady a l'idée de la Consommation Capitale. Idée tardive avant folie de marche incosnciente aux yeux de bœuf, et espace abîmé. Hamlet voit la frontière du Lit. Il oublie Consomm., en deçà de la peur. Il trouve la frontière ou pré-désir. Lit est l'espace loin. Et Désir de sommeil est feu éteint — désir de la boisson de rêve ou philtre d'oubli. Hamlet est ancien. Il trouve le moment exact : une frontière où l'humain résiste aux mille chocs d'existence. Au Chant du Sommeil Infini aussi. Désir Guerrier de Dormir est humain ? Souhait du sommeil long, baume subtil sur des effets de flèches et de masses d'existence dans la mer d'ennuis = Souhait de quitter la Condition, Rhumaine Condition, ou Transcendantal d'élaboration de la pensée dans un corps, en trois temps. Pensée contacte la réalité. Sommeil Infini fait peur, et interdit l'image de la disparition du rythme et des rêves rythmés. Éveil = férocité orgiaque + tendresse lyrique ? Mais chant prend le sommeil, huile de lampe et fleurs de lilas. « Je ne regarde pas la douleur, les souvenirs de la souffrance et l'oppression comme nécessaires pour grandir » (Janácek, Discours à l'Apple Tree Farm, 2 mai 1926).

[...]

Philippe Beck, Un Journal, Flammarion, 2008, p 182-183.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, un journal, hamlet | ![]() Facebook |

Facebook |

01/04/2012

Jules Renard, Journal, 1887-1910

La tombe : un trou où il ne passe plus rien.

La tombe : un trou où il ne passe plus rien.

Sans son amertume, la vie ne serait pas supportable.

Je ne me lie avec personne à cause de la certitude que j'ai que je devrai me brouiller avec tout le monde.

Famille. La recevoir du bout des lèvres, du bout des doigts et, enfin, du bout du pied.

Le paysan est peut-être la seule espèce d'homme qui n'aime pas la campagne et ne la regarde jamais.

La vie n'est pas si longue ! On n'a pas le temps d'oublier un mort.

Paris : de la boue, et toujours les mêmes choses. Les livres ont à peine changé de titres.

La vie est la mine d'où j'extrais la littérature qui me reste pour compte.

Il a perdu une jambe en 70 : il a gardé l'autre pour la prochaine guerre.

Dans l'ombre d'un homme glorieux, il y a toujours une femme qui souffre.

Les eaux vertes de la mémoire, où tout tombe. Et il faut remuer. Des choses remontent à la surface.

La sagesse du paysan, c'est de l'ignorance qui n'ose pas s'exprimer.

La vie est courte, mais l'ennui l'allonge. Aucune vie n'est assez courte pour que l'ennui n'y trouve pas sa place.

Résumer mes notes année par année pour montrer ce que j'étais. Dire : « J'aimais, je lisais ceci, je croyais cela. » Au fond, pas de progrès.

Jules Renard, Journal, 1887-1910, texte établi par Léon Guichard et Gilbert Sigaux, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 971, 979, 981, 991, 993, 1004, 1008, 1011, 1023, 1032, 1033, 1034, 1038, 1039.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules renard, journal, ennui, mémoire, famille | ![]() Facebook |

Facebook |

28/03/2012

André Suarès, Poétique

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ni comment on oppose, en poésie, le vers régulier au vers libre, l’assonance à la rime, le verset à la mesure uniforme. Parlant poétique, on n’oublie que la poésie. Il est vrai que les plus acharnés à faire la théorie du poème sont les moins poètes, ou ne le sont pas du tout. En poésie, l’âme est tout : elle seule est créatrice ; et poésie veut dire création. C’est elle, sentiment ou pensée, qui cherche à donner une forme absolue à son objet. Mais quelle forme est absolue réellement ? Celle-là seule qui communique à l’auditoire l’émotion du poète. Par auditoire, il faut entendre le lecteur, le spectateur, l’homme qui attend de l’artiste une émotion qu’il espère, mais qu’il ne saurait se donner lui-même.

Le nombre est la forme du poème. Le nombre ne dépend pas du compte plus ou moins arbitraire qu’on en fait sur ses doigts. L’alexandrin est un nombre admirable, comme l’iambe tragique des Grecs ; ce n’est pas le seul. Il en est beaucoup d’autres. Ils sont légitimes, dès qu’ils touchent à la perfection ou qu’ils en approchent. Les formes régulières sont les plus faciles : tel en est l’avantage. Mais la monotonie s’en suit, et ce tour banal qui nuit à la création originale. Ainsi, il y a une servitude réelle de la rime, qui tourne l’esclavage. […]

Oui ou non, y a-t-il une foule de vers réguliers en toute langue, qui sont déserts de toute poésie ? Y a-t-il une grande poésie, vivante et féconde, dans un certain genre de prose ? Le grand poète crée son nombre, quel qu’il soit. Il faut y être sensible, comme à la musique sans barres de mesure, et à l’encontre des accords permis par l’école. Dans les poèmes en prose de Baudelaire, la poésie n’est pas moins présente que dans Les Fleurs du Mal : elle est autre, et n’est pas du même genre, voilà tout.

André Suarès, Poétique, texte établi et préfacé par Yves-Alain Favre, éditions Rougerie, 1980, p. 84-85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré suarès, poétique, vers régulier, vers libre, assonance | ![]() Facebook |

Facebook |

15/03/2012

Aragon, Je 'ai jamais appris à écrire, ou les incipit

Ce commencement de moi... j'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'en suit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot LION, et même imiter le lion par le geste, le grognement, et la fureur, comme je l'avais vu une fois au Jardin d'Acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire ? puisque je le savais déjà.

Ce commencement de moi... j'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'en suit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot LION, et même imiter le lion par le geste, le grognement, et la fureur, comme je l'avais vu une fois au Jardin d'Acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire ? puisque je le savais déjà.

C'était le plus grand obstacle que ceux qui voulurent m'enseigner l'écriture trouvaient sur leur chemin. Un obstacle quasi insurmontable, tel était mon acharnement. Et je trouvais ces gens stupides, lesquels n'entendaient pas ce que je leur disais, qui me paraissait l'évidence, je cassais mon crayon ou je le jetais par la fenêtre. Enfin on y renonça, ma mère disait que c'était affreux, un enfant qui ne saurait jamais écrire. Moi, je m'en passais. Je dictais ce qui me traversait la tête à ces deux tantes que j'avais, et je constatais qu'après, leur gribouillis restituait pour d'autres yeux ce que j'avais dit, très exactement. Si bien que la parole dit me paraissait fort suffisante.

Aragon, Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit, "Les sentiers de la création", éditions Skira, 1969, p. 9-10.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, je n'ai jamais appris à écrire, ou les incipit, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |