25/11/2025

Piere Revrdy, Œuvres complètes, II

Sans respirer

La jambe à droite

L’ombre du mort

Le marbre

La table qui s’est inclinée

La nuit recouvre tout de son tapis troué

Le silence a de la peine à vaincre le bruit

Les mots faiblissent de partout

Et les lèvres frémissent

On ne sait pas pourquoi

Contre le mur des paroles qui glissent

Entre les doigts

Le vent

Le souffle

Et les soupirs

Partout entre les arbres tout ce qu’on voit courir

Piere Reverdy, Œuvres complètes, II, Flammarion,

2010, p. 244.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdi, Œuvres complètes, ii, respiration | ![]() Facebook |

Facebook |

05/05/2024

Joseph Joubert, Carnets, II

7 mai 1754- 4 mai 1824

Le pouvoir est une beauté qui fait aimer aux femmes la vieillesse même.

Il n’y a plus aujourd’hui d’inimitiés irréconciliables parce qu’il n’y a plus de sentiments désintéressés.

— ces insupportables parleurs qui vous entretiennent toujours de ce qu’ils savent et ne vous entretiennent jamais de ce qu’ils pensent.

La poésie feint et par conséquent elle peint. Tout y est jeu d’une part, illusion de l’autre.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 317, 321, 325, 327.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, pouvoir, poésie | ![]() Facebook |

Facebook |

24/12/2023

Roger Gilbert-Lecomte, Poésie

Haïkaïs

Tous ces verts marronniers pansus

Se moquent entre eux du noyer

Qui n’a pas encore de feuilles

Sur l’Avril de vert feuillu

Bruine et ciel sale

— Triste…

Dans le ciel de cendre

Comme un dernier tison

La petite étoile

Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres

complètes, II, Poésie, Gallimard,

1977, p. 132.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, Œuvres complètes, ii, poésie, haïkaï | ![]() Facebook |

Facebook |

22/02/2022

Joseph Joubert, Carnets, II

Ils se tiennent aux portes et ne voient que les barreaux.

La grande affaire de l’homme c’est la vie, et la grande affaire de la vie c’est la mort.

La vie entière est employée à s »’occuper des autres ; nous en passons une moitié à les aimer, l’autre moitié à en médire.

Qui est-ce qui pense pour le seul plaisir de penser ? qui est-ce qui examine pour le seul plaisir de savoir ?

Tous ceux enfin pour qui le style n’est pas un jeu, mais un travail.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 95, 100, 100, 117, 118.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, vie, mort, style | ![]() Facebook |

Facebook |

21/02/2022

Joseph Joubert, Carnets, II

Le commun (dans les arts) est ce qui ne parle qu’aux sens.

On se ruine l’esprit à trop écrire. — On le rouille à n’écrire pas.

Il faut savoir entrer dans les idées des autres et il faut savoir en sortir. Il faut savoir sortir des siennes et il faut savoir y rentrer.

Ce que l’homme ne connaît que par sentiment, on ne peut l’expliquer que par l’enthousiasme.

Il y a beaucoup de défauts qu’on n’a jamais quand on est tout seul ou seulement en tête à tête. Aussi ne peut-on les apercevoir que dans les cercles ou assemblées.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 57, 58, 62, 81, 87.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : josephe joubert, carnets, ii, connaissance, défaut, sens | ![]() Facebook |

Facebook |

20/02/2022

Joseph Joubert, Carnets, II

— Et qui n’aiment ce qui est bien que lorsque cela exprime ce qu’ils pensent.

Tous ces écrits dont il ne reste, comme du spectacle d’un ruisseau (roulant quelques eaux claires sur de petits cailloux) que le souvenir des mots qui ont fui.

À quelle quantité peut s’élever le nombre de bons livres qu’on peut faire dans une langue ?

Voir du monde, c’est juger les juges.

Tous les beaux mots sont dans la langue. Il faut savoir les y trouver.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 44, 44, 50, 54, 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, mot, écrir, jugement | ![]() Facebook |

Facebook |

19/02/2022

Joseph Joubert, Carnets, II

Écrire avec l’esprit et la pensée. Ce qui est écrit ainsi paraît d’abord plus lumineux.

Montesquieu : il dictait ce qu’il se souvenait d’avoir pensé. Ainsi, tous ces menus remplissages qui font plaisir à la lecture, mais dont la mémoire fait peu de cas ne se trouvent point dans ses écrits.

« L’art est de cacher l’art » Oui, dans tout ce qui doit ressembler à la nature. Mais n’est-il rien qui doive ressembler à l’art et par conséquent le montrer ?

Mes idées ! C’est la maison pour les loger qui me coûte à bâtir.

— et combien de bonnes idées viennent dans un grenier à rats — quand il fait mauvais temps.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 33, 34, 36, 37, 43.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, art, mémoire, idée | ![]() Facebook |

Facebook |

04/12/2021

Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie

Je ne puis séparer mon idée de la poésie de celle de formations achevées — qui se suffisent, dont le son et les effets psychiques se répondent, avec un certain « indéfiniment ».

Alors, quelque chose est détachée, comme un fruit ou un enfant de sa génération et du possible qui baigne l’esprit — et s’oppose à la mutabilité des pensées et à la liberté du langage fonction.

Ce qui s’est produit et affirmé ainsi n’est plus de quelqu’un mais vomme la manifestation de propriétés intrinsèques, impersonnelles, de la fonction composée. Langage — se dégageant rarement dans des conditions aussi rarement réunies que celles qui font le carbone diamant. (1942)

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, -cahiers, ii, poétique, langage, pensée | ![]() Facebook |

Facebook |

03/12/2021

Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie

Des vers du poème, les uns furent trouvés, les autres faits.

Les critiques disent des sottises qui parlent sur ce poème comme d’un tout, et qui ne considèrent pas la position de l’auteur : combiner, appareiller les vers de ces deux espèces.

Le travail du poète est de faire disparaître cette inégalité originelle ; d’ailleurs, tout travail intellectuel consiste à mettre d’accord pour un but, ce qu’on trouve, et des conditions données d’autre part.

Paul Valéry, Cahiers, II, Poésie, Pléiade/Gallimard, 1974, p. 1066.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, cahiers, ii, poésie, trouver, faire | ![]() Facebook |

Facebook |

03/04/2020

Paul Valéry, Carnets, II

Éros

La passion de l’amour est la plus absurde. C’est une fabrication littéraire et ridicule.

De quoi un antique auteur pouvait-il parler ? après la guerre et les champs _ il tombait dans le vin et l’amour.

Mais si l’on sépare les choses indépendantes — on trouve bien un sentiment singulier devant l’être vivant, devant l’autre — mais ce n’est pas l’amour — quoique cela puisse finir dans certaines expériences de physique.

Paul Valéry, Carnets, II, Pléiade/Gallimard, 1974, p. 396.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, carnets, ii, passion, amour, assurée | ![]() Facebook |

Facebook |

15/09/2019

Joseph Joubert, Carnets, II

Pour bien présider un corps d’hommes médiocres et mobiles, il faut être mobile et médiocre comme eux.

Il vaut mieux être voyant que dialecticien ou tâtonneur.

Virgile n’eût été, au temps de Numa, qu’un villageois joueur de chalumeau.

Pour bien faire, il faut oublier qu’on est vieux quand on est vieux et ne pas trop sentir qu’on est jeune quand on est jeune.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 462, 481, 483, 491.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, médiocrité, voyant, virgile | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2018

Joseph Joubert, Carnets II

Ces esprits secs qui n’ont besoin que de doctrines ou de sèches pensées.

Pourquoi, disait-on à la pierre, offres-tu si peu de poli ? C’est que je ne suis pas du marbre.

De ce qui est théâtral dans la vie, dans les discours, dans les actions, dans les pensées.

L’esprit militaire est un esprit favorable à la bougrerie.

Tout vieillit, même l’estime, si on n’y prend garde.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 409, 419, 422, 424, 426.

Publication en janvier 2018 :

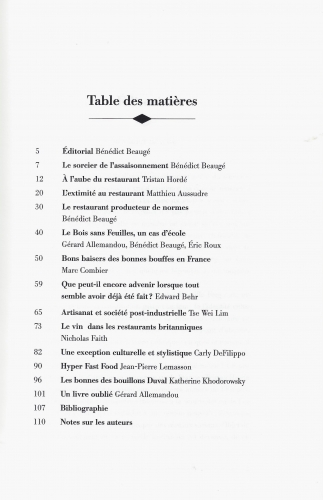

PAPILLES n° 48 AU RESTAURANT

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, esprit, théâtral, estime | ![]() Facebook |

Facebook |

08/10/2017

Joseph Joubert, Carnets, II

17 juin 1812

N’ayant rien trouvé qui valut mieux que le vide, il laisse l’espace vacant.

2 juillet

L’indifférence donne un faux air de supériorité.

29 juillet

Quand on a trop craint ce qui arrive, on finit par éprouver quelque soulagement lorsque cela est arrivé.

4 août

Tout ce qui a l’air antique est beau, tout ce qui a l’air vieux ne l’est pas.

Joseph Joubert, Carnets, II, Gallimard, 1994, p. 355, 357, 359, 360,

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, ii, vide, indifférence, antique, beau | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2017

Franz Kafka, Lettres à Felice

À Grete Bloch, 8. V. 14

Jusqu’à présent (…) j’ai obtenu tout ce que je voulais, mais pas tout de suite, jamais sans détour, le plus souvent même sur le chemin du retour, toujours au cours de l’ultime effort, presque au dernier moment si tant est qu’on en puisse juger. Pas trop tard, mais presque trop tard, c’était tout juste le dernier martelage du cœur. Et puis je n’ai jamais obtenu non plus la totalité de ce que je voulais, en général d’ailleurs tout n’était plus disponible, et tout l’eût-il été que je n’aurais pas pu en venir à bout, mais quoi qu’il en soit j’en recevaus toujours un gros morceau, et même le plus souvent le principal. En soi naturellement ces lois qu’on trouve soi-même ne signifient absolument rien, elle ne sont toutefois pas sans signification pour caractériser celui qui les découvre, d’autant qu’une fois trouvées elles le dominent avec une sorte de matérialité réelle.

Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 655-656.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, ii, traduction marthe robert | ![]() Facebook |

Facebook |

10/08/2017

Pascal Quignard, Petits traités, II

Un livre est assez peu de chose, et d’une réalité sans nul doute risible au regard d’un corps. Il ne se transporte au réel que sous les dimensions qui ne peuvent impressionner que les mouches, exalter quelques blattes peut-être, étonner les cirons. Parfois l’œil d’un escargot enfant.

Il introduit dans le réel une surface dont les côtés excèdent rarement douze à vingt centimètres, et l’épaisseur d’un doigt.

Pascal Quignard, Petits traités, II, Maeght, 1980, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, petits traités, ii, livre, réel, corps | ![]() Facebook |

Facebook |