31/01/2016

Pascal Quignard, Mourir de penser

L’origine de l’activité psychique intellectuelle se fait en solo. Elle est, comme la fantasmagorie qui poursuit dans le jour la rêvée, radicalement masturbatoire. Elle est de nature antiparentale autant qu’antiproductricve. C’est pourquoi l’intelligence devient antifamiliale. C’est pourquoi la pensée s’assume d emanière de plus en plus antisociale. Son interrogation s’étend de façon incontrôlable, sur un mode inapaisable. Elle s’arrache à la société orale, à la voix prescriptrice, à la sagesse, aux dieux, aux interdits, aux proverbes, aux oracles.

[...]

Écrire est cet étrange parcours par lequel la masse continue de la langue, une fois rompue dans le silence, s’émiette sous forme de petits signes non liés et dont la provenance se découvre extraordinairement contingente au cours de l’histoire qui précède la naissance. Cet alphabet est déjà en ruine Par cette mutation chaque « sens » se décontextualise. Tout signal devenant signe perd son injonction tout en perdant le son dans le silence. Tout signe se décompose alors et devient littera morte, non coercitive, interprétable, transférable, transférentielle, transportable, ludique.

Pascal Quignard, Mourir de penser, Folio / Gallimard, 2016, p. 217 et 218.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, mourir de penser, intellectuel, solitude, écrire, signe | ![]() Facebook |

Facebook |

16/01/2016

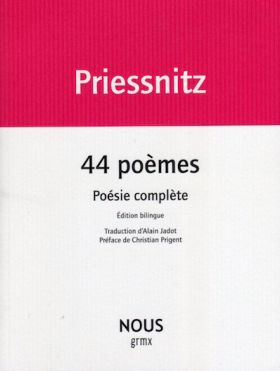

Reinhardt Priessnitz, 44 Poèmes :recension

Une leçon de lecture

En France, parler de poésie en langue allemande, quand il s’agit de la poésie écrite après 1945, c’est d’abord parler de Celan, parfois d’Ingeborg Bachman que l’on associe à Celan, moins de Hans Magnus Enzenberger, rarement de Rose Ausländer, de Hilde Domin, d’Erich Fried, de Johannes Bobrowski ou de Paul Hucher, pour ne citer que quelques noms. Aucun n’est dans un courant auquel appartient Priessnitz, c’est peut-être pourquoi il est quasiment inconnu en France, sinon de quelques germanistes ; la publication de son œuvre est bienvenue, représentant une des traces importantes de ce qu’ont été les recherches dans la poésie allemande d’après-guerre. Cette édition fait suite à celles en 2012 de Retour à l’envoyeur d’Ernst Jandl (1925-2000) et en 2013 de Poèmespoèmes d’Oskar Pastior)(1). Par leurs recherches formelles, la traduction de ces trois poètes pose des problèmes redoutables ; Alain Jadot (avec le renfort de Christian Prigent pour Jandl) a su quand c’était nécessaire transposer, notamment, les jeux phoniques des uns et des autres, jeux que l’édition bilingue permet d’apprécier.

Il faut lire et relire la préface de Prigent (et aller lire aussi celle écrite pour Poèmespoèmes de Pastior) qui situe précisément « l’ambiance de dissidence sociale et d’inventivité formelle » dans laquelle a vécu Priessnitz (1945-1985). Comme d’autres, il a écrit contre ce qu’a été « le massacre de toute langue vivante et de toute pensée libre » pendant le nazisme, contre la société de consommation, contre la disparition de la singularité de la langue, contre le lyrisme toujours convenable inscrit dans la tradition — choix qui, dans un contexte différent, ne sont pas étrangers à l’aventure, à peu de choses près parallèle, du groupe autour de TXT (revue née en 1969 avec Prigent, Steinmetz, Verheggen). Prigent ne se contente pas de décrire précisément ce que fut l’expérimentation du poète autrichien, il insiste sur son travail pour « former des formes capables de répondre de façon adéquate à la violence de l’expérience qui pousse à écrire. »

Personne n’écrit sur une table rase. Priessnitz cite parodiquement Richard iii de Shakespeare (« Mon royaume pour un cheval »), avec « qu’un cheval soit mon empire », à partir de quoi viennent des mots relatifs au cheval croisés avec des mots liés à l’oiseau (« que ton coup d’aile, soit celui de mon sabot »). Dans un autre poème où NO (= non) est présent en majuscules dans un grand nombre de mots, c’est le monologue de Nora dans l’Ulysse de Joyce qui est évoqué. Plus généralement, des formes de la tradition sont reprises : un poème en quatrains, un autre en strophes régulières de sept vers, ou en strophes de trois vers chacune suivie d’un refrain qui se donne pour tel : « & retour toujours ». On lira aussi un poème écrit avec deux rimes et reprises de quelques mots, un poème rimé — trois strophes de huit vers — titré ‘’stances’’, qui conteste la vertu de sa régularité en rappelant « la venteuse vérité contenue dans tout écrit ». À une ballade en strophes de deux vers succède une « ballode » de même forme mais qui accumule lettres et sons, « mrtnmrtn mrtn fta fta ».

On l’aura compris, une forme connue n’est présente que pour être interrogée ; il en est de même de toute thématique classique. Le motif du ciel sombre en accord avec le moi est un lieu commun du lyrisme, il est ici brisé par la présence d’un mot suscrit (traduit par « une frange flottant tant au vent ») et une manière de bégaiement, mehrere, ‘’plusieurs’’, devenant mehrererere. Mais les atteintes aux formes admises de la poésie sont régulièrement plus violentes ; une partie d’entre elles appartiennent aujourd’hui à l’histoire de la poésie — ce qui n’empêche pas qu’elles soient toujours mal reçues — et il faut se souvenir que Priessnitz a écrit les 44 poèmes entre 1964 et 1978. Relevons la multiplication des parenthèses dans un poème, l’esperluète (&) à la fin d’un vers reprise au début du suivant, les coupes à la rime impossibles : « zwei / g » [‘’ram / eau’’], la répétition d’une lettre : « eeeee (e) » ou d’un mot : « und und und undund und und » [et et et etet et et], l’emploi de mots valises : « vorrüberrollen » [provisoiroulement], le collage de plusieurs mots : « oder wasweißeinfremder was oder » [ou questcequilensaitlui ou quoi] ; etc.

On comprend qu’il s’agit d’introduire le désordre dans le bien dire et Priessnitz introduit souvent dans son écriture des pratiques étrangères, habituellement, à la poésie. Les lettres d’un poème sont à demi effacées, comme s’ils avaient été dactylographiés avec une machine au ruban fatigué ; dans un poème présenté manuscrit la notation musicale de la noire remplace le ‘’o’’ ; un poème est raturé, un autre rayé d’un trait. Retenons encore l’usage régulier de l’allitération et le dérèglement de la syntaxe, et même souvent l’abandon du texte : des mots sont écrits en croix entretenant deux à deux une relation phonique : « napf — nabe, kopf — knospe ». Mais l’atteinte la plus lisible à l’ordre réside, me semble-t-il, dans la multiplication des anagrammes, évidemment intraduisibles (Le traducteur propose à chaque fois une adaptation) ; un poème en contient toute une série, annoncée par le titre, « schlafe, falsche, flasche » et ces anagrammes ont toujours un sens ; ainsi celes de l’un des derniers poèmes : « — lage ? — nebel ! — leben ? — egal ! », littéralement « — situation ? — brouillard ! — vivre ? — peu importe ! »(2).

Qu’on ne s’y trompe pas, s’il y a violence faite à la langue, c’est bien comme l’analyse Prigent que « les poèmes de Priessnitz miment les façons dont le monde nous affecte ». Quand les allitérations s’accumulent dans des vers (restituées dans la traduction), vient une question : « tous les sirops, sèves, sucs, / sauces suaves et harissa : est-ce ça le sens ? » ; et répondre, c’est dire qu’il faut écrire « le fracassé, l’enfilé, la fêlure », l’éparpillement de ce qui est devant nous. Ainsi un poème reprend le vocabulaire de la ballade qui le précédait (ciel, neige, flocons, coq, etc.), mais ‘’verre’’ est transformé :

je fonce tel un coq écorché vers un rêve

où s’époumone une poule : c’est mon ode d’antan ;

mais son brio me semble là si minable,

que le ciel s’abat sur moi en éclats de vers.

Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, Poésie complète, édition bilingue, traduction d’Alain Jadot, préface de Christian Prigent, NOUS, 2015, 160 p., 18 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 23 décembre 2015.

- Les trois auteurs sont publiés par les éditions NOUS, Jandl et Priessnitz dans la collection grmx dirigée par Yoann Thommerel —‘’gmrx’’, sigle de la revue Grumeaux qu’il a fondée.

- Alain Jadot préfère garder l’anagramme avec une adaptation : « - l’âge ? — né bel ! — le ben ? — égal ! ».

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, christian prigent, poésie allemande, critique sociale, invention formelle | ![]() Facebook |

Facebook |

10/01/2016

Agnès Rouzier, À haute voix, dans Change

Tout vouloir dire et ne pouvoir rien dire, quand on dit. Cette distance invincible qui fait effectivement que la parole ne serait valable que si elle pouvait être, en même temps, une forme de fête. Parce que quand on écrit, elle est fête, ou faite pour la fête, très exactement, oui, faite pour la fête. Mais la fête n’arrive jamais. Alors l’écriture est silence, et c’est dans cet intervalle : être faite pour la fête et ne devenir que silence, qu’il faut la situer, comme si dans cet intervalle le silence devenait : une fête, une sorte de fête, une fête, difficile de trouver le mot : ce n’est pas défaillant, ce n’est pas triste, une fête à part, une autre fête, une fête qui est redoublement du silence, peut-être que le silence, alors, devient quelque chose d’insolent, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien. Je crois qu’il serait très important de définir, de chercher à comprendre ce que peut contenir cette forme de silence, ce qui le rend possible, ce qui rend cette parole-silence possible.

Agnès Rouzier, ‘’À haute voix’’, Change, ‘’La machine à conter’’, n° 38, octobre 1979, p. 75.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, ‘’À haute voix’’, change, ‘’la machine à conter’’, écrire, fête, silence | ![]() Facebook |

Facebook |

07/01/2016

Gustave Courbet : pourquoi refuser la Légion d'honneur

au ministre des Beaux-Arts

[...]

Mes opinions de citoyen s’opposent à ce que j’accepte une distinction qui relève essentiellement de l’ordre monarchique. Cette décoration de la Légion d’honneur, que vous avez stipulée en mon absence et pour moi, mes principes la repoussent. En aucun temps, en aucun cas, pour aucune raison, je ne l’aurais acceptée. Bien moins le ferai-je aujourd’hui que les trahisons se multiplient de toutes parts, et que la conscience humaine s’attriste de tant de palinodies intéressées. L’honneur n’est ni dans un titre, ni dans un ruban : il est dans les actes et dans le mobile des actes. Le respect de soi-même et de ses idées en constitue la majeure part. Je m’honore en restant fidèle aux principes de toute ma vie : si je les désertais, je quitterais l’honneur pour en prendre le signe.

Mon sentiment d’artiste ne s’oppose pas moins à ce que j’accepte une récompense qui m’est octroyée par la main de l’État. L’État est incompétent en matière d’art. Quand il entreprend de récompenser, il usurpe sur le droit public. Son intervention est toute démoralisante, funeste à l’artiste, qu’elle abuse sur sa propre valeur, funeste à l’art, qu’elle enferme dans des convenances officielles et qu’elle condamne à la plus stérile médiocrité. La sagesse pour lui est de s’abstenir. Le jour où il nous aura laissés libres, il aura rempli vis-à-vis de nous tous ses devoirs.

Souffrez donc, Monsieur le Ministre, que je décline l’honneur que vous avez cru me faire. J’ai cinquante ans , et j’ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre ; quand je serai mort, il faudra qu’on dise de moi : « Celui-là n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n’est le régime de la liberté ! »

Gustave Courbet, Lettre du 23 juin 1870 au Ministre des Beaux-Arts.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave courbet, légion d'honneur, citoyen, artiste, principe, liberté | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2015

Cédric Demangeot, Une inquiétude

L’ennui est le mètre étalon de l’intelligence à la française. Se donner l’air d’aimer l’ennui en matière d’art, revient à se donner l’air intelligent. Il est de mauvais goût d’être saisi, d’être emporté, ravi & ravagé par l’œuvre. Tout ce qui fait violence ou péripétie, tout ce qui fait rythme ou force vive est méprisé, considéré comme impur ou de basse inspiration. Qu’on ne s’y trompe pas, ce critère n’est jamais que celui d’une petite coterie, aussi étriquée dans ses vues que totalitaire dans l’exercice de son pouvoir. Cette esthétique de la constipation idéale, où beauté rime avec propreté et mesure, est depuis quatre siècles environ, celle simplement d’une classe sociale qui aimerait bien se faire passer pour une aristocratie de l’esprit, et qui s’érige à ce titre en arbitre intangible de la culture nationale. Ceux qui en sont se reconnaissent. Ils se transmettent de père en fils leurs privilèges, leur chlorose et leur néant.

Cr réflexe crypto-classique sectaire, s’il est éminemment français, est aussi, me semble-t-il, une réminiscence de l’idéal chrétien de frustration : ce qu’on s’interdit, ce qu’on réprime et qu’on va jusqu’à condamner, c’est encore ici le plaisir et l’effroi, et c’est encore l’intensité vitale. C’est la vie.

Cédric Demangeot, Une inquiétude, Poésie / Flammarion, 2013, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, une inquiétude, intelligence, classicisme, sectaire, esthétique, classe sociale | ![]() Facebook |

Facebook |

14/07/2015

Caroline Sagot Duvauroux, 'j : recension

« nous voici séparés mais c’est écrire »(1)

Le titre, imprononçable, annonce l’impossibilité d’articuler "je", comme s’il y avait une disparition du sujet. Une apostrophe après le j implique, appelle un verbe, soit un engagement dans le monde, et c’est ce monde, difficile à vivre maintenant, dont le déplacement symbolique de l’apostrophe garde la trace. C’est que ’j est un poème du deuil, comme le furent Nous deux encore (Henri Michaux, 1948) et Quelque chose noir (Jacques Roubaud, 1986).

Le livre, d’une façon différente dans ses trois séquences, est entièrement construit sur le motif de l’absence, celle de l’aimé. Il s’ouvre par un fragment de phrase, « L’absence peut-elle », avant le premier ensemble où il est répété page de gauche, complété page de droite de sorte qu’une question chaque fois est posée, mais la liminaire les contient toutes, « L’absence peut-elle / ce que la présence, étrange, accomplit ? », et la dernière clôt toute question sur la relation entre présence et absence, une seule réponse, attendue, « L’absence peut-elle / arraisonner la présence ? ».

L’absence ne peut se vivre ici qu’en rappelant la présence, parce que le "je" s’est construit avec elle, dans ce qui est sans cesse mouvement, le lieu "je-tu", maintenant aboli ; il y a nécessité de la « présence étrangère » pour qu’existe en même temps « l’étranje ». Et quand « Tu s’est tu » — "tu sais tu" disparu —, ce qui est survenu devant le "je" peut être dit faille, fracture, seulement si l’on comprend qu’il n’est rien à combler, l’équilibre perdu n’était pas d’être sur l’autre bord mais "je-tu" du même côté.

Sans doute retrouve-t-on le thème de l’élégie, et la douleur s’exprime d’ailleurs aussi par le biais de l’interjection grecque classique, « o popoi ». Mais cette reprise est peut-être aussi une manière de (re)construire une assise, comme les diverses allusions littéraires, de Sophocle et la tragédie grecque à Genet, même si elles ont également une autre fonction dans le texte. Indissolublement lié au motif élégiaque est développé le questionnement sur ce qu’est le "je" par rapport au "tu" dans le passé et aujourd’hui. Hors la difficulté à penser autrement que dans un ici qui ne peut être que remémoré (« Nous n’étions qu’ici »), ce qui revient et s’écrit, c’est l’étreinte, la présence de la chair vivante dite sans détours par les verbes baiser, branler en ouverture de la seconde séquence. C’est là encore savoir, par l’évocation de l’amour des corps, que "je" fut autre, que la question « T’aimer sans toi ? » ne peut faire sens et que le "je" d’aujourd’hui dans une réelle mutilation ne peut se reconnaître. L’équivalence « tu = toujours » peut s’écrire, cependant la mort interdit que puisse se dire maintenant « je t’ », alors même qu’il n’est qu’une seule copule, « je t’aime », tout en contraignant à (ré)inventer une orientation — un ici maintenant —, en écrivant jusqu’au ressassement que le passé ne fut pas confusion, mais accomplissement du je, de son étrangeté.

Il faudrait s’attarder sur la manière, variée, dont la perte irréparable et ce qu’elle entraîne s’exprime dans ’j. Ce qui est le plus remarquable à mes yeux, c’est que l’expression écrite du deuil, ici, restitue avec force ce qu’éprouve toute personne vivant la mort de l’aimé(e). D’abord un ensemble de questions dont aucune n’a réellement de réponse, chacune ne faisant que renvoyer à la solitude maintenant vécue — « Tu ne seras pas là je n’étais pas là / Je ? là ? qu’est-ce ? / Nous n’étions qu’ici «. Ensuite, l’ordre du monde défait se dit par la mise en pièces des règles convenues de la syntaxe : phrases inachevées ou réduite à très peu de mots, à un mot, comme si la trituration de la langue pouvait aboutir à comprendre l’incompréhensible qu’est la disparition. Enfin, surtout dans la dernière partie, des énoncés bien détachés par des blancs qui, sans former une suite continue pour le sens, aboutissent à la nécessité de continue à écrire l’indicible, ce que reprend la quatrième de couverture. Cette nécessité achève le long cheminement qui commence de façon très négative — « Je n’aime pas Rabat » — et se termine dans la ville culturelle marocaine : « Prends place, narrateur, je l’altéré définitif nous débouche une bouteille à Tanger ».

Caroline Sagot Duvauroux, ’j, éditions Unes, 2015, 64 p., 16 €. Recension publiée dans Sitaudis le 18 juin 2015.

________________________________

1. Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado, "Le Refuge en Méditerranée", centre international de poésie Marseille, 2014, np.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, 'j : recension, deuil, douleur, écrire, solitude | ![]() Facebook |

Facebook |

13/07/2015

Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado

C’est quoi l’art pas brut ?

Les marchands nomment nos œuvres. Refusons. Il y a un clivage effarant en Europe entre art brut et art (art quoi d’ailleurs ?) Or le désir sait que la question n’est pas là mais juste où vivre. Là où nos disions bander pour dire être, bander de toute son âme dont le sexe et l’étoile.

Maimoune m’a raconté quelque chose de ces choses-là.

Le décoffrage de l’imagination d’une vieille mémoire.

L’instant pérenne, l’oxymoron de vivre quand on est un idiot.

Un artiste ? une définition. J’étais berger, maçon, dit Maimoune, à présent je me définis comme artiste. Un idiot, dis-je.

Remplaçons artiste par poète, arts contemporains par arts poétiques. En gros retirons l’argent de l’affaire. Pour voir. Juste pour voir que s’attarde l’homme de Ouarzazate ou d’Arles ou de Messine, en prise aux songes parmi son peuple de ventres affamés, de signes et d’enfances, avec son bestiaire : avec son désir. Alors l’artisan perd le nom de faire, c’est un artiste, un inutile, un miracle de la société, un frère.

L’attardé là.

Alors jubile quelque chose, une chose, et l’homme troue la chose pour qu’infiniment s’invite le monde.

Caroline Sagot Duvauroux, Canto rodado, Centrte international de poésie, Marseille, 2014, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot duvauroux, canto rodado, art brut, art poétique, artisan, enfance | ![]() Facebook |

Facebook |

11/07/2015

Christian Prigent, Berlin sera peut-être un jour

Douceur de Berlin

Pourquoi, si on n’y est contraint par le gagne-pain, vit-on dans les grandes villes violentes ? Sinon pour y connaître sensuellement l’épaisseur physique, imagée, architecturale, politique, sexuelle des contradictions de la vie vivante (de la vie justement volubile, malade, conflictuelle, désirante, angoissée : de la vie jouissive).

On ne vit pas dans les grandes villes pour s’y identifier à la manie activiste des tintamarres, des fureurs, des spectacles éclatants. On y cherche l’inquiétante étrangeté qui passe entre le raffinement civilisé (vie culturelle branchée, tourbillon des distractions, pointes alertes du débat politique), le circulation sauvage des haines, des ambitions, des conflits sociaux et l’indifférence méditative aux rumeurs du temps, la taciturnité créative protégée des bavardages mondains. On y veut la solitude énormément peuplée, la brutalité des hordes embétonnées. On veut aussi, visible, disponible, sa sublimation symbolique (musiques, films, livres). Et on y veut en plus une manière d’aménité conviviale, un charme, une saveur tendre. On s’y pose donc pour y tremper son âme et son corps à la contradiction inarraisonnable entre dépense trépidante et calcul des rétentions économiques — c’est-à-dire qu’on vient y souffrir et y jouir de cette tension impossible dont on se bande la vie.

Christian Prigent, Berlin sera peut-être un jour, éditions la ville brûle, 2015, p. 58-59.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Prigent Christian | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, berlin sera peut-être un jour, ville, vie, étrangeté, sublimation | ![]() Facebook |

Facebook |

01/07/2015

Pierre Le Pillouër, Ça et pas ça : recension

On se souvient de Michel Leiris écrivant ses rêves et l’on sait que Virgile Novarina consacre une partie de son œuvre à garder la trace de mots et de figures qui surgissent pendant son sommeil. Les « visions » et « auditions » réunies par Pierre Le Pillouër sont d’un autre ordre, ce qui est explicité en quatrième de couverture : elles sont « issues de l’état de semi-conscience qui se dissipe vite dans le sommeil ou dans le retour à la norme. » Leur notation prend deux formes distinguées par la typographie ; une image (ou une série d’images) est présentée en caractères romains et, précédés de « la voix dit » (ou « la voix se tait »), sont notés en italique quelques mots qui n’ont que très rarement une relation avec l’image. On lira des variantes : seulement des images ou des transcriptions de mots entendus ; on lira aussi, page 114, la source du titre : « la voix dit / C’est pas ça mais c’est souvent ça ».

La partie relative à ce temps indécis qui précède l’endormissement ou le réveil, très brève dans le temps, est peuplée ici de personnages et d’objets qui appartiennent pour une bonne partie d’entre eux à l’ordre policé, plus ou moins lisse de notre quotidien, mais ils apparaissent dans des contextes ou sous des formes tels qu’ils perdent souvent leur aspect habituel. Ils deviennent parfois acteurs dans un univers qui serait complètement déréglé, avec une apparence défiant toute logique. Souvent, le décalage d’avec la réalité repose sur un détail : soit « un filet de pêcheurs / constitué uniquement / de sang ». On ferait aisément le relevé de ces altérations de la réalité, parfois très mineures ; par exemple, les visages sont dissimulés ou déformés, les masques abondent, notamment ceux des clowns ; etc.

. Est-ce à dire que les visions évoquent toujours un univers plus ou moins proche de certains dessins de Max Ernst, où choses et personnes perdent, partiellement, leur assise ? Les visions, dont on ignore pendant combien de temps elles ont été notées, sont très variées et certaines semblent d’autant plus étranges qu’elles renvoient à quelque chose qui pourrait être observé : une parmi bien d’autres, « Une vieille femme passe son index sur son cou ». Il y a régulièrement dans ce qui s’impose quelque chose à la fois « inconnu et familier » que le lecteur rapproche de ce qui est inconnu et étrange, et c’est la proximité de ces énoncés différents qui construit l’harmonie dans le désordre.

La plupart des énoncés attribués à "la voix", fragments de discours sans contexte, même lorsqu’ils sont complets peuvent être paraphrasés de bien des manières, comme « Tu donnes ton mec s’il te plaît », et, de là, être rattachés à certaines images. On relève dans cet exemple le décalage entre les niveaux de langue (pour reprendre la formule du bon usage...), et une majorité appartient à ce registre dit familier, transcription toujours approximative de l’oral. Ce qui importe, c’est que certains fragments ont un statut analogue à celui des images, renvoyant à des règles autres dans l’univers, ainsi : « ...pour que tu n’embryonnes plus ta boîte... ».

Isoler et classer les "visions" aboutirait à esquisser un portrait de l’auteur, qui ne pourrait être que partiel puisqu’on oublierait que ces visions sont données en bloc. Les images sont rarement prises en charge, parfois par un "on" (« On dirait... », « On ne voit rien... »), et le pronom "je" n’est pas totalement absent ; la description d’une femme penchée à la fenêtre suscite le commentaire « je crois la reconnaître », et le prénom "Pierre" apparaît — ce n’est pas un hasard — à la dernière page : « Pierre ça suffit les prénoms hein ». Mais les relevés, quoi qu’on ajoute, n’aboutiraient qu’à une esquisse éloignée de ce qu’est l’auteur.

Il faut lire dans chaque page l’ensemble du texte — visions et auditions —, exploration de moments très fugitifs et que nous gommons, pour apprécier pleinement les bouleversements, légers ou violents, apportés à nos manières de voir et d’entendre — parce que c’est ainsi qu’ « On voit c’qui se noue » pour citer ce que "la voix dit" pour clore le livre.

Pierre Le Pillouër, Ça et pas ça, Le bleu du ciel, 2015, 15 €. Cette recension a été publiée par libre-critique : http://www.libr-critique.com/ le 18 juin 2015.

Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |

20/06/2015

Erich Fried, La Démesure de toutes choses

Valeur durable de la littérature

On demandait à un écrivain allemand qui n’avait pas mauvaise opinion de lui-même s’il aimerait changer sa place avec celle du président des États-Unis.

« D’un côté, oui, dit-il enfin. Si on considère les choses à court terme, j’aurais même le devoir de faire l’échange. On éviterait presque à coup sûr une guerre atomique. Des centaines de milliers d’êtres humains qui sont aujourd’hui menacés resteraient en tous cas en vie. Même contre la faim en Aise, an Afrique et en Amérique du Sud, je saurais faire mieux que simplement promouvoir la libre économie de marché. Mais d’un autre côté... » Il secouait la tête, plein de scrupules.

« Quoi, d’un autre côté ? lui avons-nous demandé. Qu’est-ce qui pourrait encore contrebalancer cela ? »

Il nous a regardés longuement : « Ce n’est pas du tout aussi simple. Considérez donc : cet homme serait du coup écrivain à ma place. Imaginez les écrits qu’ils concocterait, et certainement qu’il publierait, dans sa soif d’un vaste public. Je le sais, la littérature n’a pas un effet aussi immédiat que les bombes atomiques, en revanche son action en est plus durable, se prolongeant souvent pendant des siècles. Non, il est impossible de se représenter quel genre de malheur il en sortirait à long terme. »

Nous l’avons quitté, un espoir en moins.

Erich Fried, La Démesure de toutes choses, traduit de l’allemand par Pierre Furlan, Actes Sud, 1984, p. 80-81.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich fried, la démesure de toutes choses, échange, érivain, président | ![]() Facebook |

Facebook |

23/05/2015

Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses

Nicolas de Staël

Tellement de force dans le geste, dans la simplicité, le dépouillement des formes, tellement de violence, d’intensité dans les couleurs qu’on est comme précipité dans l’immobilité d’une tourmente, tout à la fois transporté et cloué sur place. Plénitude et gouffre.

Désarroi de la lecture

Lire : triturer, malaxer, tordre et détordre au plus près d’une vérité qui échappe.

Des notes de lecture éparses sur la table, réduites au strict minimum, parfois plus développées, des phrases ou bribes de phrases recopiées, des réflexions adjacentes, d’inattendus croisements de chemins, une errance sans but, inquiète et captivante : le livre lu et relu se défait, soumis à une véritable mise en pièces — en vue de quelle remise en état pour l’instant douteuse, impossible, quelle reconstitution toujours à remettre en cause ?

Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses, Corti, 2007, p. 80, 84-85.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, la rumeur de toutes choses, nicolas de staël, lecture, vérité, forme, couleur | ![]() Facebook |

Facebook |

19/04/2015

Pascal Quignard, Les mots sur le bout de la langue

La poésie, le mot retrouvé, c’est le langage qui redonne à voir le monde, qui fait réapparaître l’image intransmissible qui se dissimule derrière n’importe quelle image, qui fait réapparaître le mot dans son blanc, qui réanime le regret du foyer toujours trop absent dans le langage qui l’aveugle, qui reproduit le court-circuit en acte au sein de la métaphore. Les images ont besoin de mots retrouvés comme les hommes , chez qui le langage est second, tombant perpétuellement sous la nécessité d’être réagencés par la langage — d’être de nouveau acquis à l’idée de langage ; c’est-à-dire le vrai langage ; c’est-à-dire le langage où le réel est défaillant, où l’enfance remonte en même temps qu’Eurydice, où le sevrage les poursuit dans leur dos, où le désir de nouveau redresse le corps vers l’avant, érige, c’est-à-dire le langage où le ot manque.

Pascal Quignard, Les mots sur le bout de la langue, P.O.L, 1993, p. 77-78.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, les mots sur le bout de la langue, poésie, langage, image, réel | ![]() Facebook |

Facebook |

18/04/2015

Gertrude Stein, Les guerres que j'ai vécues

Aujourd’hui, 3 août 1944, nous sommes allées à Belley, où j’ai anxieusement cherché à voir un « maquis ». Nous avons encore des Allemands ici, et pas de maquis jusqu’à présent. Mais Belley, quartier général du maquis, était malheureusement vide, ils étaient tous en opérations. Je n’en ai vu qu’un, de loin, dans un joli uniforme kaki, avec une patte rouge sur l’épaule. Nous sommes donc rentrées avec la satisfaction d’en avoir vu au moins un. À Belley, on nous a demandé avec surprise si nous avions encore des Allemands. Nous en avons une quarantaine, des cheminots qui gardent la voie, et nous en étions très humiliés. Nous sommes les seuls de la région, à Culoz, à avoir encore des Allemands. Nous sommes donc assez humiliés, et nous disons : « Ce sont des cheminots, qui n’ont plus rien à faire, et pas des soldats. » Les choses vont vite. Il y a trois mois, Belley était une garnison allemande, comptant des milliers de soldats, et, maintenant, il n’y a en plus un. Les gens de Belley ont l’impression qu’il n’y a jamais eu d’Allemands, mais seulement des « maquis ». À Culoz, nous en avons encore, ce qui est un vrai déshonneur.

Gertrude Stein, Les guerres que j’ai vues, traduit de l’américain par R. W. Seillière, Christian Bourgois, 1980, p. 270-271.

Publié dans Akhmatova Anna, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gertrude stein, guerre, maquis allemands, cheminot | ![]() Facebook |

Facebook |

16/04/2015

Nathalie Quintane, Tomates

[...] C’est une autre fois , au Maroc, sur la côte, à Safi, en 2002. Un festival. L’inauguration du festival. Nous entrons dans un bâtiment public un peu décrépit, une vaste salle avec des chaises alignées, et devant, une estrade, haute. Une très longue estrade, et dessus, une longue table rectangulaire recouverte d’une nappe verte. On nous fait signe de ne pas nous asseoir au premier rang. Nous savons que les discours des officiels seront en arabe, que certains d’entre nous ne comprendront pas, mais qu’il est hors de question de ne pas assister à la cérémonie (on nous l’a dit). Nous attendons, nous discutons, je parle avec une poète assise derrière moi. Quand je me retourne, des policiers occupent le premier rang, dans une tenue calquée sur celle de la police française. Les officiels arrivent, un par un, montent sur l’estrade ; le plus jeune , qui doit avoir pas loin de soixante ans, puis les autres, âgés, qui semblent respecter une hiérarchie précise. L’un d’eux a des lunettes noires. Ils se tiennent droit. Ils sont graves. Ils vont parler, longtemps. Ils viennent d’avant, bien sûr, du Maroc d’avant ou de juste avant — mais ça, je n’ai pu me le dire qu’après, quand on a quitté la salle. Pour le moment, tandis qu’ils parlent, c’est moi qui suis dans leur temps, bouclée dans le présent qui est leur présent. Je ne bouge pas. Si je m’évanouis, parce qu’il fait une chaleur étouffante dans cette salle, je m’évanouirai droite sur ma chaise. Je sais que je vais sortir. D’ici là, l’important, c’est de ne pas se faire remarquer.

En fait, je n’ai jamais raconté cette scène-là comme ça, mais pour ce livre je dois faire quelques concessions, je dois écrire quelques au lieu de des, par exemple — des concessions —, parce que quelques concessions est rythmiquement comme un petit cheval qui galope et que je sais que cela fera plaisir, ce petit cheval qui galope, et qu’on me tiendra rigueur, si je ne fais pas galoper le petit cheval. Ils diront : tiens, elle n’a même pas fait galoper le petit cheval ; elle la soigne pas, sa langue ; on peut même pas dire : mais quelle langue ! — il est négligent, cet auteur. Alors je me suis dit que pour une scène onirique, à touche onirique, saveur onirique, il me fallait l’aide de Gérard — on appelle par leur prénom les écrivains malheureux, les personnes atteintes d’une gloire soudaine, qu’on s’accapare ainsi sachant pertinemment que c’est ce qu’elles redoutent le plus. Nerval est le meilleur pour dire le rêve, et comme je prends comme lui au sérieux les inventions des poètes, je l’ai rappelé pour ne pas être seule sidérée sur ma chaise.

Nathalie Quintane, Tomates, Points / Seuil, 2015 [P.O.L, 2010], p. 59-61.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie quintane, tomates, récit de rêve, langue, nerval | ![]() Facebook |

Facebook |

15/04/2015

Franz Kafka, Lettres à Felice

Mes rapports avec la littérature et mes rapports humains sont immuables, ils ont leurs causes dans mon être, nullement dans des circonstances momentanées. Pour écrire, j’ai besoin de vivre à l’écart, non pas « comme un ermite », ce ne serait pas assez, mais comme un mort. Écrire en ce sens, c’est dormir d’un sommeil plus profond, donc être mort, et de même qu’on ne peut pas arracher un mort au tombeau, de même on ne peut pas m’arracher à ma table de travail dans la nuit. Cela n’est pas directement lié à mes rapports avec les gens, il se trouve simplement que je ne puis écrire, et vivre par conséquent, que de cette façon systématique, continue, stricte. Or toi [Felice], comme tu le dis, cela te sera « très lourd à porter ». Depuis toujours j’ai eu peur des gens, non pas des gens eux-mêmes à proprement parler, mais de leur intrusion dans mon être débile, voir ceux auxquels j’étais le plus lié pénétrer dans ma chambre m’a toujours causé de l’effroi, c’était plus que le pur symbole de cette crainte.

Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduit de l’allemand par Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 472.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, écrie, vivre, peur | ![]() Facebook |

Facebook |