04/10/2015

Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes

A quiconque sombre, tu diras que cela, debout désormais —

A échoué comme Eux — et conscient qu’il se relevait —

Poussé par le Fait, et non par la Compréhension

Que la Faiblesse s’est dissipée — ou la Force — levée —

Dis-leur que le Pire, est facile dans l’Instant —

L’Effroi, n’est que le Sifflement, avant la Balle —

Quand la balle entre, entre le Silence —

Mourir — annule le pouvoir de tuer —

If any sink, assure that this, now standing —

Failed like Themselves — and conscious that it rose —

Grew by the Fact, and not the Undersatnding

How Weakness passed — or Force — arose —

Tell that the Worst, is easy in a Moment —

Dread, but the Whizzing, before the Ball —

When the Ball enters, enters Silence —

Dying — annuls the power to kill —

Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes, traduction de l’américain par François Heusbourg, éditions Unes, 2015, p. 71 et 70.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, nous ne jouons pas sur les tombes, être debout, faiblesse, force, silence, mourir | ![]() Facebook |

Facebook |

03/10/2015

André Frénaud, Hæres,

Sur la route

Douce détresse de l’automne,

des abois très lointains,

une échauffourée de nuages, comme un remuement

de souvenirs qui se cachent.

Et la lisière des peupliers pour donner figure

à la lumière qui va venir.

André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 91.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, sur la route, automne, nuages, lumière | ![]() Facebook |

Facebook |

01/10/2015

Sereine Berlottier, Louis sous la terre

[..] Où tu embarques, comment tu débarques, qui te rejoint, combien de temps cela dure, ce qu’il y a dans tes caisses, tes vêtements, tes livres, ton violon, quelques photographies de famille, des partitions, plusieurs albums d’images, un chapeau, des cahiers, quelques lettres, plusieurs cravates, du linge fin, pas grand-chose donc, quelques uniques brodées que ta mère a voulu offrir à ta future épouse, des bijoux, une montre ancienne, des gouttes contre les maux d’estomac, des crayons, une boite de pastels, un compas, des comprimés contre le mal de gorge, des mouchoirs, un guide Baedeker, un dictionnaire, une série de cartes postales de Morges, quelques dessins, plusieurs gommes, de l’encre de Chine, une malle ou plusieurs, comment savoir, si tu es seul, si tu dors, si tu veilles sur le grand bateau, si tu regardes les vagues, le soleil, les oiseaux, si tu respires le vent, on ne sait pas non plus s’il y a une salle de bains, si l’on s’embrasse parfois, si tu as peur, si tu te promènes sur le pont la nuit, si tu laces des vœux dans le ciel, si tu parles à des inconnus, et pour la mer, de quelle manière, ni que les mots qui te viendraient pour la peindre, et si tu peins, si tu dessines cela nous échappe aussi, ou si tu comptes les heures, les jours, si tu penses au déluge, si tu regrettes, si tu crie en dormant, si tu regardes le corps nu de M, si tu comptes les canots de sauvetage, si tu penses déjà au retour, si tu as soif , si ton corps est trempé de sueur, si tu bois des alcools trop forts, si tu oublies parfois de manger, si tu regardes les ciels, si tu les dessines avec répugnance, avec ennui, avec application, s’il t’arrive de songer à une œuvre entièrement nuageuse, une œuvre dépourvue de visages, dédiée au vent, à l’efficacité, au disparu, qu’un oiseau froisserait d’une aile vivante.

Sereine Berlottier, Louis sous la terre, Argol, 2015, p. 22-24.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sereine berlottier, louis sous la terre, louis soutter, départ, voyage, ingorance, hypothèse | ![]() Facebook |

Facebook |

30/09/2015

Ossip Mandelstam, Lettres

À Nadejda Ia Mandelstam, Moscou [13 mars 1930]

Ma Nadinka ! Je suis complètement perdu. C’est très dur pour moi, Nadik, je devrais être toujours avec toi. Tu es ma courageuse, ma pauvrette, mon oisillon. J’embrasse ton joli front, ma petite vieille, me jeunette, ma merveille. Tu travailles, tu fais quelque chose, tu es prodigieuse. Petite Nadik ! Je veux aller à Kiev, vers toi. Je ne me pardonne pas de t’avoir laissée seule en février. Je ne t’ai pas rattrapée, je ne suis pas accouru dès que j’ai entendu ta voix au téléphone, et je n’ai pas écrit, je n’ai rien écrit presque tout ce temps. Comme tu arpentes notre chambre, mon ami ! Tout ce qui, pour moi, est cher et éternel se trouve avec toi. Tenir, tenir jusqu’à notre dernier souffle, pour cette chose chère, pour cette chose immortelle. Ne la sacrifie à personne et pour rien au monde. Ma toute mienne, c’est dur, toujours dur, et maintenant je ne trouve pas les mots pour l’exprimer. Ils m’ont embrouillé, me tiennent comme en prison, il n’y a pas de lumière. Je veux sans cesse chasser le mensonge et je ne peux pas, je veux sans cesse laver la boue et je n’y arrive pas.

Ossip Mandelstam, Lettres, Solin / Actes Sud, traduit du russe par Ghislaine Capogna-Bardet, 2000, p. 243.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, lettres, amour, éloignement, prison, espoir | ![]() Facebook |

Facebook |

29/09/2015

Dodoïtsu : Les montagnes, les rizières et la mer

Dodoïtsu

Que les grenouilles

Coassent dans l’eau

Et se lèvent dans ma mémoire

Les jours anciens

Sans doute viendra-t-il, mon bien-aimé

Et les soirs où il vient

Derrière, sur l’étang aux lotus

Les canards s’envolent

Buvons, chantons

Que serons-nous demain ?

Aujourd’hui, à mi-chemin nous sommes

Dans la fleur de l’âge

Libérant leurs gosiers

D’un mutuel assaut

Des oiseaux par milliers

Sur la route des îles

Le long des berges

Par temps de pluie

Des grenouilles se tiennent

Vigiles de l’autre monde

Les montagnes, les rizières et la mer, 64

Dodoïtsu, traduction et préface Alain

Kerven, Calligrammes, 1984, np.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les montagnes, les rizières et la mer, 64 dodoïtsu, grenouille, amant, temps, pluie, oiseaux | ![]() Facebook |

Facebook |

28/09/2015

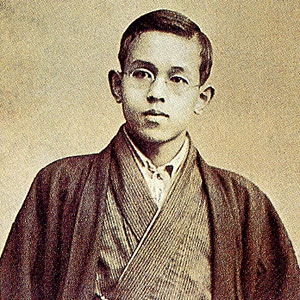

Takuboku Ishikawa, Ceux que l'on oublie difficilement

J’ai compté les années d’espérance

et je fixe mes doigts

je suis fatigué du voyage

Il se demandait en riant

s’il se marierait

Il n’a toujours pas pris épouse

Il m’a donné la nourriture

et je me suis retourné contre lui

que ma vie est lamentable

Le soir au moment de se séparer

à la fenêtre du wagon j’ai bâillé

de tout cela je n’ai plus que regrets

Mon ami venait m’emprunter quelques sous

il s’en retourne

les épaules couvertes de neige

Takuboku Ishikawa, Ceux que l’on oublie difficilement, traduit du japonais par Alain Gouvret, Yasuko Kudawa et Gérard Pfister, Arfuyen, 1989, p. 8, 11, 12, 17, 21.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : takuboku ishikawa, ceux que l’on oublie difficilement, haiku, amitié, regrets | ![]() Facebook |

Facebook |

27/09/2015

Jacques Roubaud, Dix hommages / Octogone

In memoriam Edoardo Sanguineti

sopra il secondo versodi un sonetto rovesciato

Ed. S., in Renga, 1971.

Quelques jours avant la mort nous évoquions

Par lettre écrite, à l’ancienne, ces moments

<Antiques (quarante ans !) dans la fosse aux lions

De l’Hôtel Saint-Simon, quadri-dialoguant-

Sourds, ce renga occidental : lui, moi, pions

Agités plus qu’erratiques insolents

Dans le jeu par Octavio conçu : sonetto,

Sonnet, la chose italienne où Shakespeare

A passé ; Góngora, Marino, les pires

Poètes, et meilleurs ; Mallarmé, Giacomo

« Caro padre » notre, peu profond ruisseau

Calomnié la mort. La forme où l’écrire

Fut notre lien en toutes ces années. Dire

Cela soit ma poussière sur ce tombeau.

Jacques Roubaud, Dix hommages, Ink, 2011, np,

repris dans Octogone, Gallimard, 2014, p. 55.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, dix hommages, octogone, edoardo sanguineti, sonnet, tombeau | ![]() Facebook |

Facebook |

26/09/2015

Édouard Levé (1965-2007), Œuvres

1. Un livre décrit des œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées.

3. La tête de Proust est dessinée sur une page d’À la recherche du temps perdu. Les mots que raye le contour de son visage forment une phrase grammaticalement correcte.

57. Un homme tient dans la main gauche Les Fleurs du Mal et dans la main droite un manuel de savoir-vivre du dix-neuvième siècle. Il lit à voix haute en prélevant aléatoirement des mots dans les deux livres, et s’efforce de formuler des phrases grammaticalement correctes.

425. Une voix fait le récit de la réalisation d’une œuvre non réalisée, comme si elle l’avait été : amonceler des pipettes dans el désert du Sahel.

Édouard Levé, Œuvres, P.O.L, 2015, p. 7, 7, 57 et 144.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édouard levé, Œuvres, livre, proust, baudelaire, copie | ![]() Facebook |

Facebook |

25/09/2015

Cédric Demangeot, Une inquiétude

L’ennui est le mètre étalon de l’intelligence à la française. Se donner l’air d’aimer l’ennui en matière d’art, revient à se donner l’air intelligent. Il est de mauvais goût d’être saisi, d’être emporté, ravi & ravagé par l’œuvre. Tout ce qui fait violence ou péripétie, tout ce qui fait rythme ou force vive est méprisé, considéré comme impur ou de basse inspiration. Qu’on ne s’y trompe pas, ce critère n’est jamais que celui d’une petite coterie, aussi étriquée dans ses vues que totalitaire dans l’exercice de son pouvoir. Cette esthétique de la constipation idéale, où beauté rime avec propreté et mesure, est depuis quatre siècles environ, celle simplement d’une classe sociale qui aimerait bien se faire passer pour une aristocratie de l’esprit, et qui s’érige à ce titre en arbitre intangible de la culture nationale. Ceux qui en sont se reconnaissent. Ils se transmettent de père en fils leurs privilèges, leur chlorose et leur néant.

Cr réflexe crypto-classique sectaire, s’il est éminemment français, est aussi, me semble-t-il, une réminiscence de l’idéal chrétien de frustration : ce qu’on s’interdit, ce qu’on réprime et qu’on va jusqu’à condamner, c’est encore ici le plaisir et l’effroi, et c’est encore l’intensité vitale. C’est la vie.

Cédric Demangeot, Une inquiétude, Poésie / Flammarion, 2013, p. 89.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, une inquiétude, intelligence, classicisme, sectaire, esthétique, classe sociale | ![]() Facebook |

Facebook |

24/09/2015

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo

Aperçu, à la morsure, à la langue de cendre,

illuminé, ses draps déchirés dans la puanteur,

oublié près du gouffre, la salive à la bouche,

comme un garçon d’argile foudroyé, peint, dévoré et sali,

à l’agonie sur l’herbe du pré, puni, poussé dans le trou,

dévorant son foie et touchant l’eau, choisissant,

triant les coquilles dans le noir, écrasant les

bouquets qui puent et qui salissent, les morceaux

perdus dans l’obscurité, Innocent pinçant la fleur,

la feuille rouge de l’arbre, les lèvres sur le bois poli,

la bouche fermée, prêt à mourir, toujours châtié,

toujours libre, les pieds nus sur le limon, en odeur

de neige.

Eugène Savitzkaya, Bufo bufo bufo, éditions de Minuit,

1986, p. 44.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, bufo bufo bufo, corps, odeur, obscurité | ![]() Facebook |

Facebook |

23/09/2015

Carol Snow (née en 1949), Pour, dans Rehauts

Postures du corps VI

Voulant non seulement l’immobilité des collines

mais une médiation — comme un regain

sur les collines — mur

de silence au-dessus des collines. Moore sculpte une figure

massive en marbre noir : un corps

de femme, couchée, courbée ; une éloquence

d’os, de coquillage,

pierres portées par-delà la contradiction.

Tu t’es arrêtée

au bord de la route, étalement

de collines à mi-distance, quelques maisons. Seules les vertes

étendues du vignoble dans l’entre-deux

semblaient accessibles, c’est-à-dire humaines — question

d’échelle : silence imposant, tel que seules

les collines (également

imposantes) pouvaient reposer.

Cézanne, penché sur sa toile, aurait maîtrisé

cette vue, penses-tu : les bleus et les verts

et les ocres du proche et du lointain, cette posture

précaire de la danse, non le dessin qui unit

le dissemblable, par exemple les corps, mais le maintien

séparé du corps et du terrain, tu étais si

figée, tu pensais que tu pourrais devenir ces collines,

ou bien être née de ces collines

ou bien ton corps

aurait été un modèle pour ces collines.

Carol Snow, Pour, dans Rehauts, n° 35, printemps 2015,

traduit de l’anglais (États-Unis) par Maïtreyi et Nicolas Pesquès,

p. 3-4.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carol snow, rehauts, maïtreyi et nicolas pesquès, collines, corps, femme, cézanne | ![]() Facebook |

Facebook |

22/09/2015

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes

Tu dors, dors, c’est

une histoire, non pas l’Histoire

interprétable. Alors il vaut mieux te rendormir.

Servies secrets

réfugiés

quand les premiers mots

retentissent, alors

tu dors,

tu n’as pour les mots

plus aucun intérêt

Tôt le matin

quand les procès

commencent et que les

doux visages

des assassins et

les juges

prononçant la sentence

s’évitent,

quand une aile

d’avion effleure

tes cheveux, quand tu

trouves

ton corridor,

vers la mort, vers

l’isolement

vers l’oubli

alors tu

dors, quand le gong

retentit, et

ils parlent

du sommeil comme

d’un miracle.

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe

a des ailes, édition, présentation et traduction

de Françoise Rétif, Poésie / Gallimard, 2015,

p. 491 et 493.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, dormir, histoireassassin, juge, isolement, miracle | ![]() Facebook |

Facebook |

21/09/2015

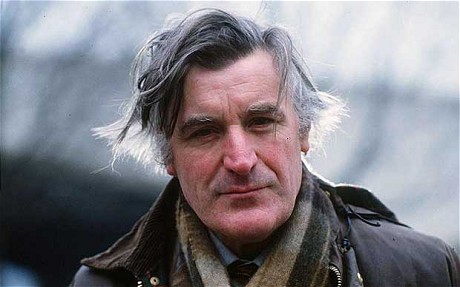

Ted Hughes, Birthday Letters, traduction Sophie Doizelet

Wuthering Heights

Walter était le guide. Le cousin de sa mère

Avait hérité de quelques assiettes à soupe des Brontë.

Il se sentait désolé pour elles. Les écrivains

Sont des gens pitoyables. Ils se cachent de la réalité,

La déguisent. Mais ton euphorie transatlantique

L’a rendu euphorique. Il est entré en effervescence

Comme son vin de rhubarbe gardé trop longtemps :

Une récolte de légendes et de racontars

Au sujet de ces pauvres filles. Puis,

Après le presbytère, après la chaise longue

Où était morte Emily, les minuscules livres faits main,

Les dentelles délicates, les chaussures pour petites fées,

Ce fut le chemin tracé depuis Stanbury. L’ascension,

Un mile toujours plus loin, plus haut, menant

À l’Éden privé d’Emily. C’était pour toi à présent

Que la lande se soulevait, déployait

Ses fleurs sombres. C’était bien.

Plus sauvage, peut-être, qu’Emily ne l’avait jamais vu.

Les pieds mouillés, la tête nue,

Elle montait péniblement cette colline pour rejoindre ses seuls amis —

On peut l’imaginer. Une forteresse obscure.

[...]

Ted Hughes, Birthday Letters, traduit de l’anglais et présenté par

Sophie Doizelet, Poésie / Gallimard, 2015, p. 83.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ted hughes, birthday letters, sophie doizelet, emily brontë, wuthering heights, évocation, portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

20/09/2015

Rose Ausländer, Pays maternel

Marianne Moore

Dessiné

À la plume d’oiseau

Son visage

Chaque trait

Un modèle mathématique

Tiré

Par un regard incorruptible

Froid échantillon poétique

Et pourtant

Chaque figure réchauffée

Du sang de son idée

Rose Ausländer, Pays Maternel, traduction

Edmond Verroul, Héros-Limite, 2015,

p. 36.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, pays maternel, marianne moore, poésie, portrait | ![]() Facebook |

Facebook |

19/09/2015

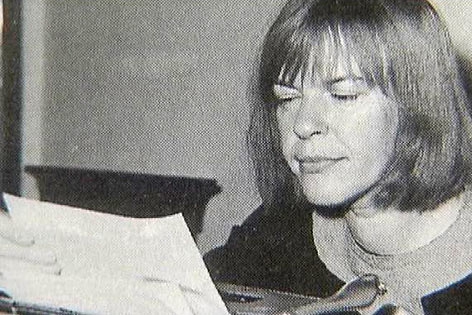

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes

Une sorte de perte

Utilisés en commun : des saisons, des livres et une musique.

Les plats, les tasses à thé, la corbeille à pain, des draps et un lit.

Un trousseau de mots, de gestes, apportés, employés, usés.

Respecté un règlement domestique. Aussitôt dit. Aussitôt fait. Et toujours tendu la main.

De l’hiver, d’un septuor viennois et de l’été je me suis éprise.

De cartes, d’un nid de montagne, d’une plage et d’un lit.

Voué un culte aux dates, déclaré les promesses irrévocables,

porté aux nues un Quelque chose et pieusement vénéré un Rien,

(_ le journal plié, la cendre froide, un message sur un bout de papier)

intrépide en religion car ce lit était l’église.

La vue sur la mer produisait ma peinture inépuisable.

Du haut du balcon il fallait saluer les peuples, mes voisins.

Près du feu de cheminée, en sécurité, mes cheveux avaient leur couleur extrême.

Un coup de sonnette à la porte était l’alarme pour ma joie.

Ce n’est pas toi que j’ai perdu,

c’est le monde.

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes (poèmes 1942-1967), édition, introduction et traduction François Rétif, Poésie / Gallimard, 2015, p. 437 et 439.

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ingeborg bachmann, toute personne qui tombe a des ailes, perte, vie quotidienne, absence, joie, monde | ![]() Facebook |

Facebook |